Метод восст. нос.дых. и проф. реч. нар.. И речевых нарушений у детей с применением стандартных миофункциональных силиконовых аппаратов

Скачать 492.5 Kb. Скачать 492.5 Kb.

|

|

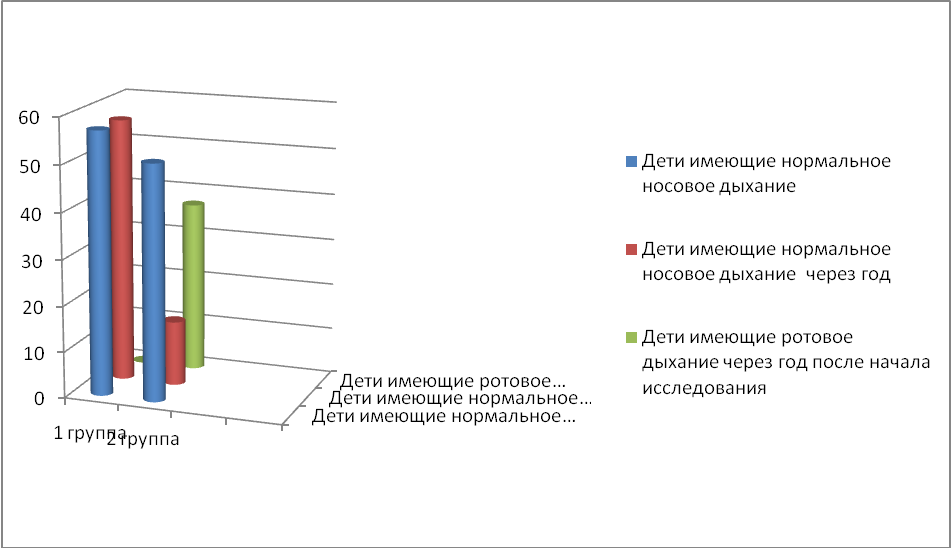

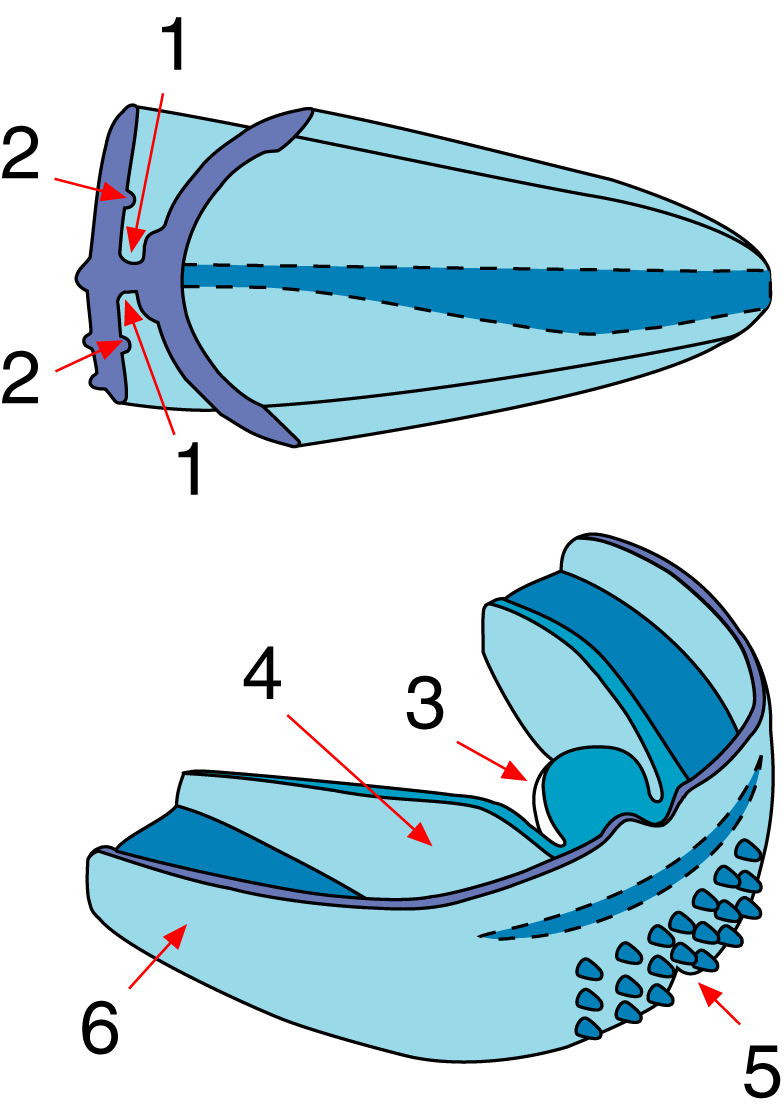

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТНЫХ МИОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИЛИКОНОВЫХ АППАРАТОВ. К.м.н. Сатыго Елена Александровна. Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования. По нашим данным, в последние 7 лет в Петербурге и Ленинградской области увеличилось количество зубочелюстных аномалий у детей. Кроме того, лор-врачи отмечают тенденцию к увеличению детей с нарушенным носовым дыханием. В этот же период времени в данном регионе значительно увеличилось количество детей, обратившихся за помощью к логопедам. На сегодняшний день существует достаточно большое количество детей (по данным разных авторов от 68% до 75%) , у которых к началу периода сменного прикуса ещё не выявлено выраженных аномалий зубочелюстного развития, но уже диагностируются такие факторы риска развития аномалий, как ротовое дыхание и инфантильный тип глотания. Такие пациенты ежедневно выявляются при плановых осмотрах, а также на приеме у детского врача стоматолога. Для коррекции формирующихся зубочелюстно-лицевых аномалий традиционно используются различные ортодонтические аппараты. Негативное влияние ортодонтических аппаратов на резистентность эмали зубов, а также на состав и свойства ротовой жидкости и обусловленный этими причинами прирост показателя интенсивности кариеса, неоднократно отмечался многими авторами. Наиболее актуальна эта проблема для детей в сменном прикусе, когда происходит третичная минерализация эмали прорезавшихся зубов. Установлено, что у детей с миофункциональными нарушениями (в частности, с привычным ротовым дыханием) поражение зубов кариесом встречается гораздо чаще и выражено значительно более интенсивно, чем у детей, не имеющих таких нарушений. Такие пациенты, безусловно, нуждаются в комплексном подходе к профилактике кариеса и зубочелюстных аномалий. Анализ литературы, посвящённой изучению данной проблемы, позволяет сделать вывод, что при планировании лечебно-профилактических стоматологических мероприятий у детей следует учитывать изменения свойств и состава слюны, происходящие на фоне различных соматических патологий. В связи с актуальностью всех вышеизложенных проблем для детской медицины, нами были проведены на базе СПб МАПО два исследования. Исследование 1 Длительное нарушение носового дыхания в детском возрасте не только вредно влияет на развитие скелета грудной клетки, но приводит к деформации лицевого скелета: верхняя челюсть развивается неправильно, сближаются ее боковые части, твердое небо становится узким, высоким. В результате происходит сужение верхнего зубного ряда, скученное положение зубов верхней челюсти, а затем и нижней. Формируется ярко выраженная челюстно-лицевая деформация. Нарушение окклюзии, несомненно, ведет к нарушению функции жевания, что, в свою очередь, отражается на функциональном стоянии желудочно-кишечного тракта и всего формирующегося детского организма. Поэтому восстановление носового дыхания - важнейшая задача всех детских специалистов. Очевидно, что существует насущная необходимость раннего выявления и профилактической коррекции нарушений дыхания и речеобразования. Взаимосвязь и взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций осуществляется в процессе формирования звуковой составляющей экспрессивной речи, то есть во время деятельности, которая направлена на создание звуков. Периферическим генератором звуков является гортань с ее голосовыми связками. В голосовой щели гортани различают голосовую и дыхательную части. Взаимосвязь между дыхательной и речеобразовательной функцией очевидна, поэтому в процессе формирования речи очень важно ребенку сформировать полноценное носовое дыхание. Целью нашего исследования было определить эффективность профилактики формирования ротового дыхания и дислалий у детей 4-х лет с использованием трейнера INFANT. Нами обследованы 108 детей, которые болели ОРЗ более 2 раз в год. В первую группу вошли 57 детей, которым для профилактики предлагалось носить трейнер для малышей на ночь. Вторую группу (51) составили дети, родители которых отказались от использования трейнеров. Все дети до начала исследования были протестированы психологом и логопедам. У всех детей был выявлен приблизительно одинаковый тип психофизиологического развития. В результате исследования установлено, что через год из 57 детей первой группы ни у кого не было обнаружено ротовое дыхание. Тогда как в группе контроля 37 детей (из 51) имели нарушение носового дыхания в результате формирования аденоидов той или иной степени.  Кроме этого через год у 53 детей первой группы не выявлено нарушений при произношении звуков. Тогда как в группе контроля 39 из 51 детей имели выраженную дислалию. Было выявлено нарушение произношения следующих звуков: «п», «б», «д», «т», «л», «р». Таким образом, нами установлено, что использование с профилактической целью трейнеров INFANT способствует нормальному формированию у 4-х летних детей функций дыхания и речеобразования. Исследование 2. Целью нашего второго исследования было разработать алгоритмы лечения и профилактики нарушения носового дыхания у детей. Материалы и методы. Нами обследовано 214 детей 6- 9 лет у которых было выявлено нарушение носового дыхания. С помощью электромиографии нам удалось разделить всех детей на три группы: Первая группа (140 детей). Часто болеющие и имеющие аденоиды дети. Эти дети дышали через рот, имели приглушенный тембр голоса, нечетко произносили звуки П, Б, Д и Т. Данные ЭМГ: нормальная сила жевательных мышц, низкая электрическая активность жевательных мышц, поднимающих челюсть и нормальная электрическую активность мышц опускающих челюсть, низкую электрическую активность мышц шеи. Вторая группа (34 ребенка). У детей выявлена слабость жевательных и мимических мышц, из-за недостаточной функциональной активности щитовидной железы (гипотиреоз). У второго типа детей происходит вдох ртом. Приоткрытый рот был связан со слабостью мышц из-за недостаточной функцией щитовидной железы. У этих детей выявлена низкая сила голоса, вялое жевание, плохое произношение Ш, Ж, Ч. Данные ЭМГ: низкая электрическая активность жевательных мышц, поднимающих челюсть и ниже нормы электрическая активность мышц опускающих челюсть, низкая электрическая активность мышц шеи. В третью группу вошли 40 детей, которые имели неврологическую патологию. У этих детей постоянно открыт рот, дыхание осуществляется через рот, есть аденоидные разрастания. У таких детей голос, как правило, сильный, но наблюдается нечеткое и сбивчивое произношение звуков. Данные ЭМГ: высокая электрическая активность жевательных мышц, опускающих челюсть. Низкая электрическая активность мышц шеи. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Осмотры проводились нами один раз в три месяца на протяжении года. Тип дыхания мы оценивали с помощью простой и достоверной методике: Врач усаживал ребенка в кресло и просил дышать только носом. Во время осмотра ребенка, врач беседовал с родителями, ежеминутно напоминая ребенку: «Дыши носом». Тем временем ассистент на протяжении фиксированного периода времени (5 минут) считал количество вдохов ребёнка, которые он сделал ртом. Каждая группа детей была разделена в зависимости от желания родителей на две подгруппы. В подгруппу «А» входили дети, которые в течение 1-2 часов днем и всю ночь носили двухчелюстной аппарат – миофункциональный трейнер Т4К. Подгруппу «Б» составили дети, отказавшиеся от лечения с применением трейнера – они составили контрольную группу. Трейнер компании MRC (Австралия) обеспечивает оптимальную нагрузку на круговую мышцу рта, детям легко удерживать его во рту, он гипоаллергенен, в аппарате имеются два отверстия для поступления воздуха через рот - для тех детей, которые испытывают психологические затруднения при переходе на носовое дыхание. С  точки зрения стимуляции развития зубочелюстной системы трейнеры являются уникальными аппаратами, т.к. они не сдерживают рост костных структур лица, но, напротив, контролируют и направляю его, что способствует нормализации развития лицевого скелета в целом. В конструкции трейнера предусмотрен специальный язычок (3) для коррекции положения языка, который «напоминает» ребенку о правильной его позиции при глотании и в покое – касаясь его, язык занимает в полости рта физиологически правильное небное положение. Ограничитель положения языка (4) помогает ребенку избавиться от вредной привычки прокладывать его между зубными рядами. Немаловажная деталь конструкции трейнера - крыловидное основание (6), позволяющее предохранить височно-нижнечелюстной сустав от перегрузки при выдвижении нижней челюсти в переднее положение с целью стимуляции её роста. точки зрения стимуляции развития зубочелюстной системы трейнеры являются уникальными аппаратами, т.к. они не сдерживают рост костных структур лица, но, напротив, контролируют и направляю его, что способствует нормализации развития лицевого скелета в целом. В конструкции трейнера предусмотрен специальный язычок (3) для коррекции положения языка, который «напоминает» ребенку о правильной его позиции при глотании и в покое – касаясь его, язык занимает в полости рта физиологически правильное небное положение. Ограничитель положения языка (4) помогает ребенку избавиться от вредной привычки прокладывать его между зубными рядами. Немаловажная деталь конструкции трейнера - крыловидное основание (6), позволяющее предохранить височно-нижнечелюстной сустав от перегрузки при выдвижении нижней челюсти в переднее положение с целью стимуляции её роста. Благодаря тренировке круговой мышцы рта, у ребёнка постепенно улучшается смыкание губ. Кроме того, использование трейнера T4K помогает нормализовать тип дыхания, а губные бамперы (2) снижают избыточное давление внешних приоральных мышц, непосредственно соприкасающихся с зубными рядами. Мягкие «шипики» (5), располагающиеся на нижнем внешнем крае трейнера, помогают снять напряжение подбородочной мышцы и устранить так называемый «синдром напёрстка» (мышечное уплотнение, возникающее при гипертрофированной активности подбородочной мышцы). Кроме того, силиконовые «шипики» оказывают слабое раздражающее действие на тяжи в области преддверия нижней губы, способствующее росту апикального базиса нижней челюсти в переднем отделе. Благодаря этому устраняется недоразвитие нижней челюсти у детей с дистоокклюзией и эффективно корректируется скученность зубного ряда в преортодонтическом периоде. Во время ночного ношения трейнера благодаря эффекту «мышечной памяти» результаты активной дневной тренировки с трейнером (днём трейнер достаточно носить не более часа) закрепляются на рефлекторном уровне. Трейнер препятствует прохождению воздуха через рот, кроме того, губной бампер восстанавливает функциональную активность круговой мышцы рта. Это способствует быстрому восстановлению носового дыхания.  Результаты исследования. В процессе проведённого исследования нами было установлено, что у большинства детей (65%) ротовое дыхание формируется в результате частых заболеваний острыми респираторными инфекциями и возникающей в связи с этим заложенностью носа. У 16% детей ротовое дыхание формировалось в результате «гормональной» слабости мышц челюстно-лицевой области. Неврологическую причину ротового дыхания у детей удалось выявить у 19% детей.  В результате проведённого нами исследования в первой группе детей были получены следующие данные: В подгруппе «А» (дети использующие трейнер) через три месяца после начала лечения 89% детей свободно дышали через нос (наблюдение проводилось в течение5 минут). 11% детей периодически делали ротовой вдох (2+0,4 раза в течение 5 минут). Через шесть месяцев постоянного использования трейнера носовое дыхание было восстановлено у всех детей. Этим детям рекомендовалось в случае заболевания острой респираторной инфекцией через 7 дней после появления заложенности носа носить трейнер по вышеуказанной схеме в течение двух недель. В остальное время аппарат можно было не носить. В подгруппе «В» (группа контроля) 56% детей в течение 5 минут делали вдох ртом 56+3 раз в течение пяти минут. 44% детей вообще дышали ртом. Со слов родителей у всех детей во время сна был открыт рот. У детей 2-й группы комплексное лечение проводилось совместное с врачом эндокринологом. Всем детям данной группы были назначены препараты йода для коррекции гипотиреоза. У детей подгруппы 2-А (дети носили трейнер) была необходимость носить трейнер два часа в день, потому, что во время сна из-за слабости мышц челюстно-лицевой области трейнер выпадал из полости рта. Через три месяца после начала комплексного лечения у детей этой группы наблюдалось15+3 ротовых вдоха за 5 минутный интервал. Через 6 месяцев после начала лечения дети делали 3+0,2 раза ротовой вдох в течение 5 минут. 4 % детей перестали носить трейнер. Через 9 месяцев 96% детей 2-А группы свободно дышали носом в течение 5 минут. У детей группы 2-Б (дети принимали препараты йода, но не носили трейнер) в течение всего срока наблюдения (9 месяцев) ротовой вдох наблюдался 45+6 раз в 5 минут. Лечение детей третьей группы проводилось совместно с невропатологом и отолярингологом. У всех детей группы 3-А (дети наблюдались у невролога и носили трейнер) через три месяца после начала лечения наблюдалось 46+9 ротовых вдохов в течение пяти минут. Через шесть месяцев количество ротовых вдохов сокращалось до 15+8 за 5 минут. Через девять месяцев количество ротовых вдохов у детей этой группы было около 10+8. Однако необходимо отметить, что тест с наблюдением за ребенком с неврологической патологией имел низкую достоверность из-за особенностей поведенческих реакций. У детей группы 3-Б на протяжении всего срока наблюдения отмечалось привычное ротовое дыхание. ВЫВОДЫ Таким образом, нарушение носового дыхания у детей 6-9 лет чаще всего формируется в результате часто возникающей заложенности носа и закрепляется в качестве привычного ротового дыхания. Восстановление дыхания в таких случаях эффективно проводить с использованием миофункциональных силиконовых трейнеров - тренажёров, обеспечивающих необходимую нагрузку на мышцы челюстно-лицевой области, окружающие зубные ряды и «отвечающих» за закрывание рта и смыкание губ. Наиболее эффективным способом восстановления носового дыхания является использование трейнера в течение одного часа днем и в течение всей ночи. После полного восстановления носового дыхания необходимо профилактическое использование трейнера на 7-ой день после появления заложенности носа в течение 14 дней. У детей с «гормональной» слабостью мышц восстановление носового дыхания эффективно проводить с использованием трейнера в течение двух часов в течение дня и ночью. У детей с неврологической патологией улучшение дыхания через нос также возможно проводить с применением трейнера, но наблюдение ребёнка должно проводиться совместно с неврологом. |