Конспект по введению в специальность. Конспект по Введению в ГСХ. Конспект лекций по дисциплине Введение в специальность для студентов направления подготовки

Скачать 317 Kb. Скачать 317 Kb.

|

|

Сочинский государственный университет Кафедра строительства Конспект лекций по дисциплине «Введение в специальность» для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» Сочи – 2017 Содержание

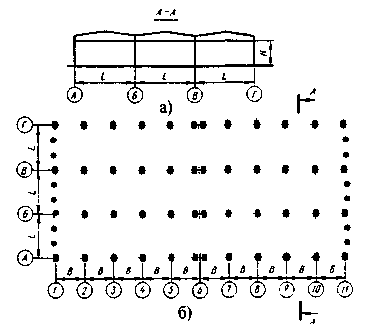

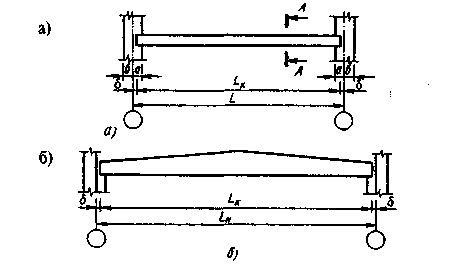

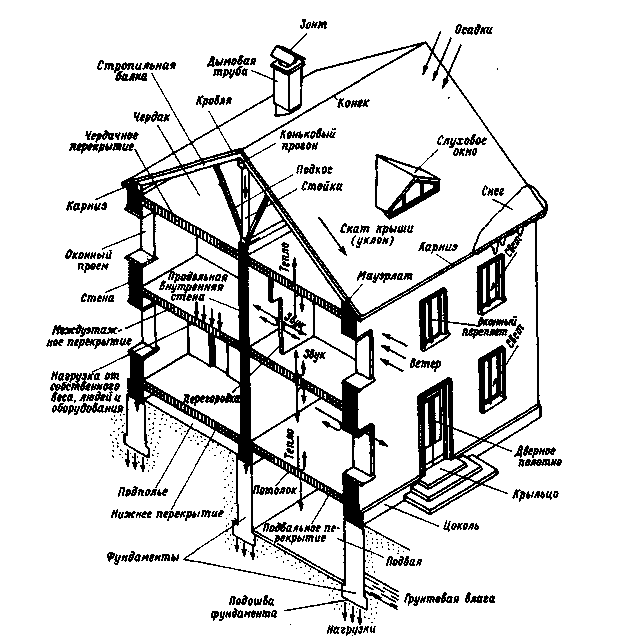

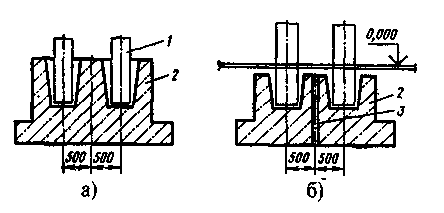

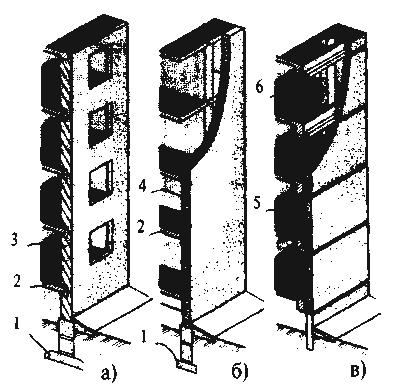

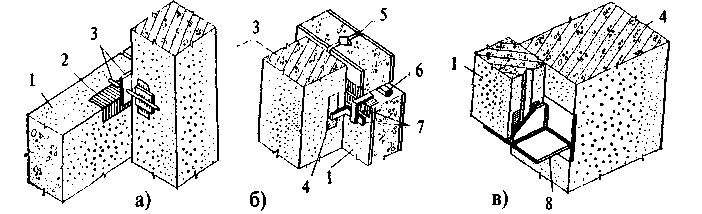

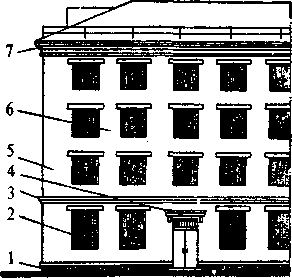

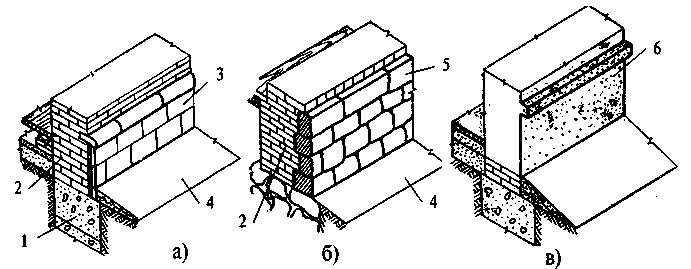

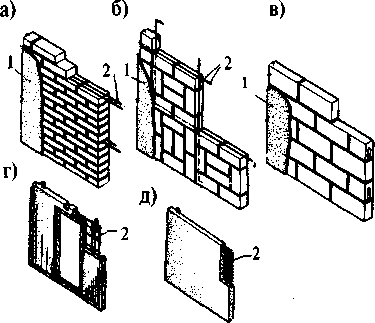

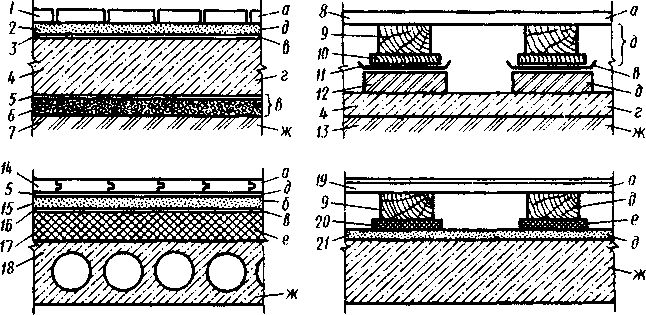

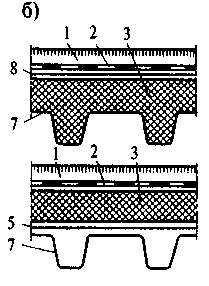

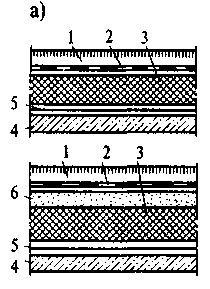

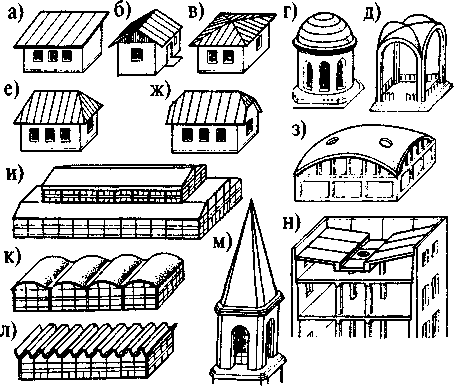

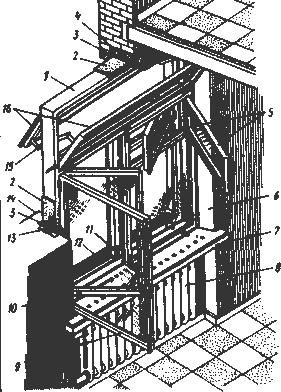

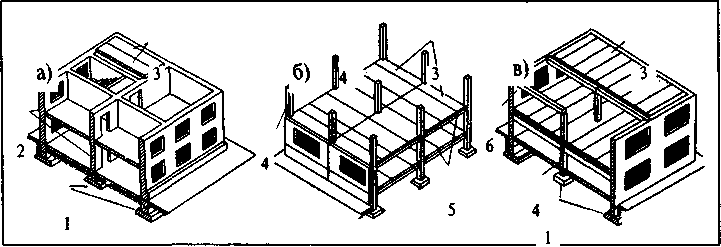

Глава 1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1.2. Общие сведения о зданиях и сооружениях Все строения подразделяются на здания и сооружения. Зданиями называют надземные строения, имеющие в своем составе помещения, предназначенные для трудовой деятельности и социально-бытовых нужд человека — проживания, учебы, отдыха Строения, в которых таких помещений нет, называют инженерными сооружениями (мосты, радио- и телевизионные мачты, дымовые трубы и др.). Все здания, в зависимости от их назначения, подразделяют на гражданские (жилые, общественные) и производственные. Жилые здания — это квартирные дома для постоянного проживания людей, общежития, гостиницы для временного проживания. Общественные здания предназначены для социального обслуживания населения, в них размещаются административные, культурно-просветительные, коммунальные, учебные учреждения. Производственные здания подразделяются на сельскохозяйственные и промышленные. Сельскохозяйственные здания — это птичники, фермы, теплицы, склады для хранения кормов, овоще- и зернохранилища. Промышленные здания предназначены для изготовления в них промышленной продукции. По числу этажей гражданские здания подразделяются на одноэтажные, малоэтажные, многоэтажные и высотные, а промышленные здания — на одноэтажные, многоэтажные и смешанной этажности. По способу возведения они бывают сборными, монолитными и из мелкоштучных материалов и др. По конструктивному решению здания делят на каркасные, бескаркасные и с неполным каркасом. Сооружения в зависимости от их функционального назначения подразделяются на следующие группы: транспортные (мосты, путепроводы, эстакады и др; гидротехнические (плотины, дамбы, каналы и др.; — водохозяйственные водоочистные, водозаборные и др.; — спортивно-оздоровительные; сооружения связи; электропередачи и др. Требования к зданиям и сооружениям. Каждое здание и сооружение должно удовлетворять следующим требованиям: функциональным, техническим, архитектурно-техническим, экономическим. Сущность функциональных требований заключается в том, что здание и сооружение должно наиболее полно удовлетворять своему назначению. Этим требованиям должны быть подчинены объемно-планировочные и конструктивные решения, санитарно-техническое и инженерное оборудование, воздушная среда, световой и шумовой режимы. Технические требования предусматривают необходимую прочность, устойчивость, жесткость и долговечность зданий, пожарную и взрывобезопасность, а также защиту помещений от внешней среды. Под прочностью зданий принято понимать его способность не разрушаться, в каких бы условиях эксплуатации оно не находилось. Прочность здания (сооружения) обеспечивается прежде всего прочностью основных конструкций, материалов и надежностью их соединений. Устойчивость здания (сооружения) — это способность его сопротивляться опрокидыванию и сдвигу. Жесткость — это неизменность его геометрических форм и размеров. По долговечности здания (сооружения) делят на четыре группы: к первой относятся здания со сроком службы более 100 лет, ко второй — от 50 до 70 лет, к третьей — от 20 до 50 лет. Здания, возводимые на срок менее 20 лет, по долговечности не нормируют. Требуемая долговечность обеспечивается выбором для основных конструкций здания строительных материалов, имеющих надлежащую огнестойкость, морозостойкость, влагостойкость и биостойкость. В зависимости от долговечности и огнестойкости здания и сооружения относят к одному из четырех классов капитальности. Здания и сооружения I класса должны отвечать высоким требованиям, IV — минимальным. Архитектурно-художественная выразительность здания (сооружения) обеспечивается рациональным использованием конструктивных схем, строительных и отделочных материалов в соответствии с назначением здания (сооружения). Требованиям экономичности здания и сооружения должны отвечать как на протяжении строительства, так и при их эксплуатации. §2. Типизация и унификация в строительстве Строительство зданий и сооружений ведут по индивидуальным или типовым проектам. Индивидуальные проекты предназначаются для разового использования. По таким проектам строят, как правило, уникальные сооружения (телевизионные башни, музеи, спортивные сооружения и т.п.). Типовые проекты служат для многократного применения. По таким проектам возводят большинство жилых домов, школ, общежитий, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Многоразовое применение типовых проектов позволяет сократить трудоемкость, стоимость и сроки проектирования, так как в этом случае работа проектировщиков сводится в основном к привязке типового проекта к конкретному участку строительства. Техническое направление в проектировании и строительстве, позволяющее многократно применять наиболее рациональные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, называют типизацией. Типовые конструкции и детали, прошедшие проверку в эксплуатации и получившие широкое распространение, утверждаются в качестве стандартных. Стандартизация — это более высокая форма типизации. Она предполагает выполнение требований, установленных государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП) и другими нормативными документами, предъявляемых к конструктивно-планировочным элементам, строительным изделиям и конструкциям. Важным звеном индустриализации строительства является их унификация. Унификация — это предельное ограничение числа видов и размеров строительных деталей, основанное на выборе наиболее рациональных из них, и приведение их в соответствие с основными размерами здания. Унификация 'позволяет применять различные конструктивные решения без изменения основных размеров типового здания или применять одни и те же заводские конструкции в зданиях различного назначения. При проектировании промышленных объектов применяют не только типовые проекты отдельных зданий, но и разрабатывают унифицированные типовые пролеты (УТП), габаритные схемы (УГС) и унифицированные типовые секции (УТС). Унифицированные типовые секции представляют типовые повторяющиеся объемно-планировочные элементы здания. УТП — это пролеты зданий, имеющие единые размеры по длине, ширине и высоте и конструктивным решениям. Основными планировочными параметрами являются пролет, шаг колонн, Высота этажа (рис.1). Под пролетом (L) понимают расстояние между разбивочными осями двух опор основной конструкции, несущей покрытие. Если такими опорами служит ряд колонн, то больший размер между осями колонн называют пролетом, а меньший — шагом колонны (В), который, как правило, располагают по продольной оси здания. Высота этажа (Н) в одноэтажных зданиях — расстояние от пола до низа несущей конструкции покрытия, а в многоэтажных — расстояние между уровнями полов смежных этажей.  Для правильного взаимного расположения конструкций зданий в пространстве служит единая модульная система в строительстве (ЕМС). Она представляет собой совокупность правил координации объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий и строительных изделий на базе модуля, обозначаемого буквой М. Основным принципом ЕМС является кратность всех строительных размеров некоторой величине, называемой модулем. Рис.1. Габаритные схемы промышленных зданий: а — разрез, б — план, L — пролет здания, В — шаг колонн, Н — высота здания.  Р Рис.3. Схема нанесения основных размеров: а — плиты покрытия; б — балок покрытия; lк — конструктивный размер изделия; lн — номинальный размер изделия; δ — зазор между изделиями. Номинальным lh размером называют проектные расстояния между разбивочными осями здания в плане, а также условный размер конструктивного элемента с включением при- мыкающих частей швов и зазоров. Конструктивные lk размеры отличаются от номинальных на величину принятых швов или зазоров между соответствующими элементами. Так, при шаге колонн 6000 мм длина панелей стеновых равна 5980 мм, т. е. зазор δ составляет 20 мм. Натурными называют фактические расстояния между координатными осями построенного здания и фактические размеры того или иного элемента после его изготовления. Фактические размеры могут отличаться от конструктивных (проектных) размеров на некоторую величину, называемую допуском. 1.3. Основные архитектурно-конструктивные элементы здания Любое здание состоит из взаимосвязанных между собой архитектурно-конструктивных элементов. Эти элементы подразделяются на несущие и ограждающие. Несущие элементы воспринимают все нагрузки, возникающие в здании (собственную силу тяжести, нагрузки от оборудования, людей, готовой продукции). Ограждающие элементы предназначены для защиты внутренних объемов здания от атмосферных воздействий (снега, дождя, ветра, солнца), а также для изоляции одного помещения от другого. К ограждающим конструкциям относятся наружные и внутренние стены, перекрытия и перегородки, заполнения дверных и оконных проемов. Стены и перекрытия могут выполнять совмещенные функции несущих и ограждающих конструкций. Основными архитектурно-конструктивными элементами зданий являются: фундаменты, стены, перекрытия и покрытия, кровля, окна, двери, перегородки и др. (рис.4). Фундамент — это часть здания, через которую все нагрузки от здания и действующей на него силы (снега, ветра) передаются на основание. По конструкции фундаменты бывают ленточные, столбчатые, сплошные и свайные (рис.5). Ленточные фундаменты выполняют в виде непрерывной ленты из монолитных или сборных элементов (рис.5,а,б,в). Сборные элементы фундаментов изготавливают в виде блоков-подушек и стеновых блоков (рис.5,в,г). Укладывают их на выровненную поверхность грунта или на подготовку из песка, щебня или бетона. Стеновые блоки устанавливаются на блоки-подушки на цементном растворе (рис.5,в). Столбчатые фундаменты применяют под отдельно стоящие опоры (колонны) в каркасных зданиях или под стены (рис.5,г,д). Во втором случае стены опираются на фундаментные балки.  Рис.4. Основные конструктивные элементы здания. В зависимости от способа и технологии возведения фундаменты проектируются сборными или монолитными. Сборные фундаменты состоят из одного железобетонного блока стаканного типа или из железобетонного блока-стакана и опорной плиты (или нескольких плит) под ним. В верхней части фундамента стаканного типа есть гнездо для заделки низа колонны. Верх фундаментов, как правило, располагают на 150 мм ниже отметки покрытия пола, что позволяет выполнять засыпку котлована и бетонную подготовку до монтажа колонн. Сплошные фундаменты (рис.5,е) устраивают в виде массивной, монолитной сплошной или ребристой плиты под всем зданием. Такие фундаменты  Рис.5. Типы фундаментов. а − ленточный фундамент из бутового камня; б− ленточный монолитный, в − ленточный из сборных элементов; г, д − столбчатые; е − в виде монолитной железобетонной плиты; ж, з − на забивных сваях; и − фрагмент набивной сваи. 1 − природный камень, 2 − арматура, 3 − опалубка, 4 − раствор, 5 − стеновые блоки, 6 − блоки- - подушки, 7 − кирпичный столб, 8 − железобетонные перекрестные ленты, 9 − колонны, 10 − забивные сваи; 11,13 − ростверк, 12 − грунт, 14 − стена, 15 − ствол сваи, 16 − уширение сваи.  Свайные фундаменты (рис.5,ж,з,и) устраивают под зданием или сооружением различного назначения, при строительстве на слабых фунтах или для передачи больших нагрузок. Основными элементами свайных фундаментов являются сваи и ростверки. Сваи бывают забивные или набивные. Забивные сваи — это готовые элементы, изготовленные на заводах, их погружают в грунт сваебойными агрегатами. Набивные сваи изготавливают непосредственно на объектах. Рис.6. Фундаменты с двумя раздельными стаканами в местах расположения температурных и осадочных швов здания. 1− колонна, 2−стакан, 3−осадочный шов. Под спаренные колонны в местах температурных швов и перепадов высот устраивают фундаменты с двумя раздельными стаканами (рис.6,а). В местах расположения осадочных швов фундамент делают разрезным (рис.6,б). Стены. Стены подразделяются на наружные и внутренние. Наружные стены предназначены для ограждения помещений от внешней среды и обеспечивают в нем необходимый температурный и влажностный режим. Внутренние стены разделяют здание на отдельные помещения. С  тены классифицируют по следующим признакам: характеру работы — несущие, самонесущие, навесные (рис.7.); конструкции — на кирпичные, панельные, блочные, из листовых материалов; способу возведения — на сборные и монолитные; расположению в здании — на наружные и внутренние; теплотехническим свойствам — на утепленные и неутепленные. тены классифицируют по следующим признакам: характеру работы — несущие, самонесущие, навесные (рис.7.); конструкции — на кирпичные, панельные, блочные, из листовых материалов; способу возведения — на сборные и монолитные; расположению в здании — на наружные и внутренние; теплотехническим свойствам — на утепленные и неутепленные.Рис.7. Виды наружных стен: а − несущих, б − самонесущих, в − навесных; 1 − фундамент, 2 − плита перекрытия, 3 − стена несущая, 4 − стена самонесущая, 5 − навесные панели стены, 6 − колонна. Несущие стены выполняют одновременно несущие и ограждающие функции. Кроме собственной силы тяжести они воспринимают нагрузки от покрытий перекрытий, а также от ветра и подвесного транспорта. Такие стены выполняют из кирпича и блоков из легких бетонов при строителъстве небольших бескаркасных зданий, а также зданий с неполным каркасом. Самонесущие стены не воспринимают нагрузок от покрытий, перекрытий и технологического оборудования. Такие стены выполняют из навесных панелей (рис.7, в) блоков и кирпича, а их вес и давление от ветра передаются на фундаменты через фундаментные балки. К колоннам 3 стеновые панели 2 крепят металлическими опорными столиками и анкерными связями. Есть и другие варианты креплений (рис.8).  Рис.8. Крепление панелей к колоннам: а — с помощью стержней с накладками, б — сцепом из двух уголков, в — с помощью монтажного столика; 1 — стеновая панель, 2 — закладная деталь, 3 — стержень с накладкой, 4 — колонна, 5 — герметизирующая щстика, 6 — упругая прокладка, 7 — сцеп из уголков, 8 — монтажный столик, приваренный к закладной детали колонны. Навесные стены выполняют в основном ограждающие функции. Их вес полностью передается через колонны на фундаменты. Для таких стен применяют легкие крупноразмерные панели, а также металлические и асбестоцементные листы. Стеновые конструкции в зависимости от характера их работы опирают на Цветочные фундаменты или на фундаментные балки. Под наружные стены фундаментные балки располагают с наружной стороны колонны, под внутренние − между колоннами по продольной разбивочной оси. По верху балок устраивают горизонтальную гидроизоляцию из цементного раствора и одного-двух слоев рулонного материала. Основные элементы стены: цоколь, простенок, перемычка, карниз, парапет, пилястры (рис.9). Карниз — горизонтальный профилированный выступ стены, служит для отвода от поверхностей стен атмосферных осадков. Для устройства карнизов используют материалы стен. Карниз, расположенный по верху стены, называется главным или венчающим. Кроме главного карниза, наружная стена может иметь промежуточный карниз и поясок.  Цоколь — нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня пола первого этажа. Цоколь предохраняет эту часть здания от атмосферных осадков и от механических повреждений, его делают из водо- и морозостойких материалов. Простенок — часть стены, расположенная между проемами. Перемычка — участок стены, расположенный непосредственно над окнами, дверными или другими проемами. Парапет — часть стены, расположенная выше кровли. Верхнюю часть парапета отделывают оцинкованным железом или бетонными парапетными плитами. Рис.9. Основные элементы стены: 1 − цоколь, 2 − оконный проем, 3 − промежуточный карниз, 4 − карниз над дверным проемом, 5 − угловой простенок, 6 − простенок, 7 − венчающий карниз. Пилястры — узкие вертикальные утолщения в стенах. Их устраивают в местах опирания на стены элементов перекрытий или покрытий. Во всех зданиях по их периметру должны быть отмостки, предназначенные для отвода от наружных стен атмосферной воды. Ширину отмостки делают равной 0, 7 — 1, 0 м, с уклоном до 3%.  Рис.10. Цоколи, облицованные плиткой (а), природным камнем (б) и оштукатуренные (в); 1 − фундамент, 2 − кладка, 3 − плитка, 4 − отмостка, 5 − природный камень, 6 − слой штукатурки. Чтобы исключить деформацию, возникающую в зданиях большой длины и ширины или состоящих из нескольких объемов различной высоты и нагрузок, между наружными стеновыми панелями устраивают продольные и поперечные деформационные швы. В зависимости от назначения деформационные швы подразделяют на температурные и осадочные (рис.6). Температурные швы (ТШ) устраивают в наружных стенах зданий большой длины в продольном и поперечном направлениях здания. Такими швами разрезают стену от верха фундамента до карниза. Расстояние между швами назначают при проектировании с учетом расчетной зимней температуры, материала стен и др. факторов. Участок здания между температурными швами называется температурным блоком. Осадочные швы (ОШ) устраивают при строительстве зданий на неоднородных грунтах или очередями, а также в местах перепада высот. Такими швами разрезают не только наружную стену, но и весь фундамент. Их устраивают во внутренних стенах перекрытиях и по крыше. Осадочный шов может выполнять функции температурного шва. В таких швах прокладывают два слоя рубероида, облегчающих взаимное скольжение двух стен при неравномерной осадке. В зданиях с железобетонным и металлическим каркасом в местах деформационных швов устанавливают парные колонны. У температурных швов их можно опирать на общий фундамент, а у осадочных — только на раздельные. Перегородки — это несущие внутренние вертикальные ограждения, которые разделяют здание на смежные помещения. Под перегородки не требуется устраивать фундаменты, они могут опираться на междуэтажные перекрытия (рис.11).  Перекрытия — горизонтальные конструкции, которые разделяют внутреннее пространство здания на этажи, воспринимают основные нагрузки, возникающие при эксплуатации здания. Кроме того, перекрытия выполняют роль горизонтальной диафрагмы жесткости. Перекрытия классифицируют по следующим признакам: Рис.11. Перегородки: а, 6 − кирпичные, в − из мелких блоков, г − крупно-панельные из гипсобетона, д − железобетонная; 1 − штукатурка, 2 − арматура расположению — на междуэтажные, надподвальные и чердачные; конструктивному решению — на балочные и безбалочные; применяемым материалам — на железобетонные, армосиликатные и керамические по металлическим и деревянным балкам; по способу выполнения — на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Монолитные перекрытия в отличие от сборных изготавливают на месте их применения. В практике строительства применяют три вида монолитных перекрытий: ребристые, кессонные, безбалочные. Сборно-монолитные перекрытия представляют собой сочетание этих двух видов: в них балки, как правило, выполняют монолитными, плиты — сборными.  П П Рис. 12 Принципиальные схемы полов: а — покрытие, 6 — стяжка, в — гидроизоляция, г — подстилающий слой; д — прослойка, е — теплозвукоизоляцион- ный слой, ж — несущий элемент; ол — это конструкция, устраиваемая на грунте или перекрытии. Верхний элемент пола называется покрытием. Наиболее распространенные конструкции показаны на рис. 12. 1 − керамическая плитка, 2 − цементно - песчаный раствор, 3 − гидроизол на битумной мастике, 4 − бетон, 5 − битумная мастика, 6 −щебень, 7 − грунт основания насыпной, 8 − доски, 9 − лаги, 10 − прокладка из доски, 11 − два слоя толя, 12 − кирпичный столбик, 13 − грунт, 14 − паркет, 15 − цементно-песчаный раствор, 16 − слой пергамина, 17 − гравий керамзитовый, 18 − панель перекрытия над подпольем, 19 − паркетная доска, 20 − прокладка из ДВП, 21 − песок. Покрытие здания состоит из крыши и чердачного перекрытия. Крыша защищает здание от атмосферных воздействий. Водонепроницаемая часть крыши называется кровлей. Кровлю выполняют из рулонных и мастичных материалов, асбестоцементных листов, а также из черепицы и металлических листов.   Пространство между крышей и верхним перекрытием называется чердаком. В том случае, когда чердачное перекрытие совмещено с крышей, оно образует бесчердачное покрытие. Крыши бывают с организо-ванным и неорганизованным водостоком. В промышленных зданиях крышу в большинстве случаев совмещают с покрытием (рис. 13). В этом случае в качестве несущих элементов используют фермы, балки, настилы. Наклонные поверхности покрытия называют скатами. Применяют различные формы крыш, основные из них приведены на рис.14. Плоские покрытия выполняют с уклоном до 2%. При больших уклонах покрытий чердачные пространства используют под жилые или вспомогательные помещения — мансарды. Для сообщений между этажами и эвакуации при пожаре служат лестницы. Окна выполняют роль светопрозрачных ограждений. Их классифицируют по следующим признакам: − конструкции заполнения оконных проемов: − с переплетами и без переплетов; − типу оконных проемов: −отдельные, ленточные, сплошные; − материалу оконных переплетов: − металлические, деревянные, железобетонные, пластмассовые; Рис.13. Конструктивные решения покрытий с железобетонными плитами (а) и металлическим настилом (б): 1 — гравийно-защитный слой, 2 — рулонный ковер, 3 — теплоизоляция, 4 — железобетонная плита, 5 — пароизоляция, 6 — стяжка толщиной 1,5—2,5 см, 7 — настил, 8 — слой рубероида.  Рис.14 Формы крыш а — односкатная, 6 — двускатная, в — шатровая, г— куполообразная, д — крестовая, е — четырехскатная (вальмовая), ж — полувальмовая, э — сферическая оболочка, и — двускатная с фонарем, к — сводчатая, м — шпилеобразная, н — с внутренним водостоком. железобетонные и пластмассовые; материалу заполнения : − остекленные обычными и специальными стеклами, а также стеклоблоками, стеклопрофилитом, стеклопакетами; − конструкции створок − глухие и открывающиеся.  Схема заполнения оконного проема показана на рис. 15. Ворота промышленных зданий служат для проезда транспортных средств и подвижного состава ж/д транспорта. Их устраивают, как правило, в торцовых и продольных стенах. Двери, также как окна и ворота, являются ограждающими конструкциями, они служат для соединения смежных помещений. Рис.15. Заполнение оконного проема: 1 − оконная коробка, 2 − гидроизоляция оконной коробки, 3 − конопатка, 4 − перемычка, 5 − форточка, 6 − оконный откос, 7 − подоконная доска, 8 − ниша для отопительного прибора, 9 − створка, 10 − ветроостанов, 11 − шпингалет, 12 − подоконный слив, 13 − деревянная пробка, 14 − оконная четверть, 15 − штанга фрамуги, 16 − фрамуга. 1.4. Конструктивные схемы гражданских зданий Стены гражданских зданий выполняют из кирпича, мелких камней и мелких блоков, монолитными или полносборными. При полносборном строительстве применяют крупные блоки и панели, а также объемные блоки. В зависимости от места расположения вертикальных и горизонтальных элементов здания различают следующие конструктивные схемы гражданских зданий: бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом (рис.16).  Рис.16 Конструктивные схемы зданий: а — бескаркасные, 6 — каркасные, в —с неполным каркасом; 1 — фундаменты, 2 — наружные стены, 3— плита перекрытия, 4 — колонны, 5 — ригели, 6 — стеновые панели. В бескаркасных зданиях нагрузки от междуэтажных перекрытий воспринимаются несущими стенами. Несущие стены располагают вдоль или поперек здания. При конструктивной схеме с продольными несущими стенами перекрытия опирают- ся на наружные и внутренние стены. В том случае, когда несущими являются поперечные стены, наружные продольные стены нагрузку от перекрытий не воспринимают, т. е. они являются самонесущими. При смешанной схеме перекрытия опираются на продольные и поперечные стены. С поперечными несущими стенами чаще строят жилые крупноблочные здания, а продольными несущими − общественные здания. В зависимости от ширины общественных зданий число продольных стен в них может быть не одна, а две. При строительстве крупнопанельных жилых зданий несущие поперечные стены располагают с узким, широким или смешанным шагом. Каркасные здания бывают с полным и неполным каркасом. С полным каркасом обычно строят многоэтажные общественные и административные здания. При полном каркасе колонны устанавливают во всех точках пересечения продольных и поперечных осей. Их устанавливают только по внутренним продольным осям. При этой схеме наружные стены являются самонесущими, а нагрузки от междуэтажных перекрытий передаются на ригеля (балки), которые укладываются на консоли колонны или на кирпичный столб. При неполном каркасе по наружным продольным осям колонны не устанавливают. Их устанавливают только по внутренним продольным осям. В этом случае в здании с двумя пролетами ригель опирается одним концом на стену, а другим на консоль колонны. В зависимости от ширины здания пролетов может быть не два, а больше. |