Курсовая работа. Курсовой проект по дисциплине Автоматизация измерений, испытаний и контроля

Скачать 0.58 Mb. Скачать 0.58 Mb.

|

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина» Факультет «Автоматики и информационных технологий в управлении» Кафедра «Информационно-измерительная и биомедицинская техника» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине «Автоматизация измерений, испытаний и контроля» На тему: «Автоматический компенсатор» Выполнила: ст. гр. 7310 Клиншова Т.А. Проверил: доцент Смоляров Н. А. Рязань 2021 Содержание Введение 4 1 Теоретические сведения 5 2 Структурная и электрическая принципиальные схемы автоматического компенсатора 6 3 Технические требования, предъявляемые к автоматическим компенсаторам 9 4 Выбор автоматического компенсатора и термопары 11 4.1 Выбор автоматического компенсатора 11 4.2 Выбор термопары 13 5 Описание конструкции термопары 16 6 Погрешность прибора с датчиком температуры 17 Заключение 18 Приложение А 19 (обязательное) 19 Структурная схема автоматического компенсатора 19 Приложение Б 20 (обязательное) 20 Электрическая принципиальная схема 20 автоматического компенсатора 20 Приложение В 21 (обязательное) 21 Сборочный чертеж термопары 21 Приложение Г 22 (обязательное) 22 Спецификация к сборочному чертежу термопары 22 Библиография 23 ВведениеВ настоящее время для повышения качества продукции и производительности труда на предприятиях различных отраслей промышленности всё шире используется автоматизация производства, в частности, автоматизация измерений, испытаний и контроля (АИИК). Под автоматизацией понимается использование различных автоматов, автоматических и автоматизированных систем в производственной, научной, управленческой и других сферах деятельности человека. Примерами средств АИИК могут быть автоматические измерительные приборы, измерительные информационные системы, контрольные автоматы и т.д. Так как с каждым годом продукция усложняется, а требования к её надёжности и в целом к качеству возрастают при ограниченных сроках разработки, изготовления и испытаний, использование средств АИИК является жизненно важным. Например, контроль качества интегральных схем, печатных плат, радиоэлектронных средств, имеющих сотни, тысячи паек печатных проводников, невозможно выполнить без средств АИИК. Ещё один пример: контроль качества самолётов, ракет и т.д. является невозможным без этих средств, т.к. сотни и тысячи параметров должны контролироваться в реальном времени. Контроль качества простых изделий при их массовом производстве тоже должен быть автоматизирован. [3] В данном курсовом проекте рассмотрены автоматический компенсатор постоянного тока и термопара, их конструкции, а также приведен расчет погрешности прибора с датчиком температуры. 1 Теоретические сведенияНазначение: автоматические компенсаторы постоянного тока используются для измерения и регистрации малых постоянных ЭДС и токов, выходных величин различных промышленных датчиков (термопар, кварцевых манометров, ионизационных вакуумметров и т. д.). В зависимости от характеристик датчиков к автоматическим компенсаторам постоянного тока предъявляются следующие требования: 1) высокое входное сопротивление для измерения ЭДС источников с высоким внутренним сопротивлением; 2) высокая чувствительность для работы с термопарами и с пирометрами излучения; 3) низкое входное сопротивление для измерения малых токов от источников с малым внутренним сопротивлением. Автоматические компенсаторы постоянного тока так же, как и компенсационные приборы, можно разделить на автокомпенсаторы напряжения, или автоматические потенциометры, в которых компенсируется измеряемое напряжение, и автокомпенсаторы тока, в которых компенсируется измеряемый ток. [3] 2 Структурная и электрическая принципиальные схемы автоматического компенсатораСтруктурная схема автоматического компенсатора приведена в приложении А. Рассмотрим её состав и принцип работы. На схеме приняты следующие обозначения: - Д - датчик; - НУ - нуль-усилитель; - РД - реверсивный двигатель; - Ред - редуктор; - ОУ - отсчетное устройство; - РУ- регистрирующее устройство; - ИП - бесконтактный индукционный потенциометр (компенсатор); - ТГ – тахогенератор. Выходная цепь датчика Д включается встречно-последовательно с источником компенсирующего напряжения - роторной обмоткой компенсатора у входа нуль-усилителя НУ. При незначительном разбалансе схемы, т. е. при появлении ДU на входе усилителя, выходное напряжение усилителя U достигает номинального значения напряжения питания управляющей обмотки реверсивного двигателя РД. Реверсивный двигатель РД, кинематически связанный через редуктор Ред с компенсирующим потенциометром К (угол поворота ротора потенциометра ") и отсчетным ( в ряде приборов и регистрирующим РУ) устройством ОУ (угол поворота оси ОУ ′). В зависимости от фазы сигнала-разбаланса ∆U на входе нуль-усилителя двигатель поворачивает ротор потенциометра в ту или иную сторону и изменяет компенсирующее напряжение Uос1 в сторону уменьшения сигнала разбаланса U. На вход автокомпенсатора подастся сигнал от датчика в виде напряжения переменного тока: UД = Um·sin(t + ). Равновесие компенсационной системы наступает при Д=К, UmД=UmК, Д-К=, где Д, UmД, Д - параметры измеряемого напряжения (частота, амплитуда, начальная фаза); К, UmК, К - параметры компенсирующего напряжения. Условие Д=К выполняется автоматически, т.к. и датчик, и потенциометр питаются от одной и той же сети. Требование Д - К = удовлетворяется соответствующим расчетом параметров датчика и компенсирующего потенциометра и противофазным включением этих элементов в схему. Таким образом, процесс компенсации переменного напряжения сводится к компенсации амплитуды напряжения. Электрическая принципиальная схема автокомпенсатора приведена в приложении Б. На схеме приняты следующие обозначения: - ИПС – источник питания стабилизированный; - R1 - нормированное сопротивление реохорда: Нормированные значения сопротивления реохорда R1 принимают равным 1000,1 Ом (КСП-2); - R2 – сопротивление установки диапазона измерения; - R3 – сопротивление установки рабочего тока в верхней ветви измерительной схемы; - R4 – сопротивление в цепи ИПС, служит для ограничения и регулировки рабочего тока; - R5 – контрольное сопротивление, устанавливает ток в нижней ветви измерительной схемы. - R6 – вспомогательное медное сопротивление, необходимое для автоматического введения поправки при измерении термо-ЭДС термометра вследствие изменения температуры свободных концов; - R7 – сопротивление, определяющее начальное значение шкалы; - ТП – термоэлектрический термометр; - У – усилитель разбаланса измерительной схемы; - РД – реверсивный двигатель, служит для уравновешивания измерительной схемы; - СД – синхронный двигатель, служит для привода диаграммы. Питание схемы производится от источника стабилизированного питания постоянного тока ИПС, включенного в диагональ СД. Привод диаграммной ленты отсчетного устройства ОУ осуществляется синхронным микродвигателем СД. При отклонении температуры t измеряемой среды (рабочего конца термометра) на вход усилителя подается напряжение постоянного тока, вызванное разбалансом измерительной схемы. Это напряжение преобразуется в усилителе в напряжение переменного тока и усиливается до достаточного значения для работы реверсивного двигателя. Последний при помощи кинематической системы перемещает влево или вправо, в зависимости от понижения или повышения измеряемой температуры, подвижную каретку отсчетного устройства ОУ с закрепленными на ней токосъемным движком реохорда Rр, указательной стрелкой и пером. Показания потенциометра отсчитываются в ºС по линейной шкале и записываются на диаграммной ленте. Реверсивный двигатель РД находится в работе до тех пор, пока не наступит новое состояние равновесия (компенсации) измерительной схемы прибора. 3 Технические требования, предъявляемые к автоматическим компенсаторамОсновные технические требования указаны в ГОСТ 7164-78 − Приборы автоматические следящего уравновешивания. [6] Приборы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Приборы, изготовляемые на экспорт, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ ЭД1 7164-78. Параметры питания: от сети однофазного переменного тока частотой 50 или 400 Гц – 24,36 или 220 В; постоянного тока – 12,24 или 60 В. Для приборов устанавливают: – нормальные условия; – рабочие условия; – условия транспортирования и хранения. Значения влияющих величин для рабочих условий должны соответствовать: – максимальное отклонение напряжения питания; – температура и влажность окружающего воздуха для приборов третьего порядка, нижнее значение температуры и значения влажности для приборов второго порядка – группе В4 по ГОСТ 12997-84; – верхнее значение рабочих температур для приборов второго порядка; – требованиям технических условий на приборы конкретного типа в соответствии с ГОСТ 12997-84. Входные сигналы должны соответствовать: – токовые и напряжения постоянного тока – ГОСТ 26.011-80; – от термоэлектрических термометров; – от термопреобразователей сопротивления; – от телескопов-пирометров суммарного излучения – ГОСТ 10627-71; – входные сигналы многопредельных приборов и приборов с регулируемыми нижним и верхним пределами измерения должны устанавливаться в технических условиях на приборы конкретного типа. Предел допускаемого значения основной погрешности или предел допускаемого значения систематической составляющей основной погрешности и предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности, а также предел допускаемого значения вариации должны быть выражены в процентах от нормирующего значения. Приборы, работающие в комплекте с термоэлектрическими термометрами, могут выпускаться с устройством компенсации термо-ЭДС свободных концов и без него. Потенциометры должны выдерживать перегрузку, вызванную увеличением (уменьшением) входного сигнала, соответствующего верхнему (нижнему) пределу измерения, на 25 % от нормирующего значения. Мосты должны выдерживать короткое замыкание и обрыв любого провода линии связи приборов с первичными преобразователями. Номинальная средняя скорость перемещения диаграммных лент регистрирующих приборов должна выбираться из ряда: 10, 20, 40, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 720, 1200, 1800, 2400, 3600, 5400, 7200, 12800, 14400, 18000, 36000, 54000, 90000 мм/ч. Номинальная средняя скорость вращения диаграммных дисков регистрирующих приборов должна выбираться из ряда: один оборот за 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 24,0; 48,0; 72,0; 120; 168 ч. [6] 4 Выбор автоматического компенсатора и термопары4.1 Выбор автоматического компенсатораПо конструктивному оформлению автокомпенсаторы подразделяются на следующие группы: показывающие (КПП1 и КВП1); показывающие и самопишущие с ленточной диаграммой (КСП1, КСП2 и КСП4); показывающие и самопишущие с дисковой диаграммой (КСПЗ). Потенциометры, также, как и другие вторичные приборы, разделяются на миниатюрные (КПП1, КВП1, КСП1), малогабаритные (КСП2, КСПЗ) и нормальногабаритные (КСП4). Осуществим выбор автокомпенсатора с помощью таблицы № 10 из учебника Орнатского П.П. «Автоматические измерения и приборы», приведенной на рисунке 1. [7]  Рисунок 1 – Таблица для выбора автокомпенсатора Выбор автоматического компенсатора производится на основе исходных данных. Они включают в себя: а) основная погрешность автокомпенсатора 0,5 %; б) длина шкалы 160 мм; в) габариты 240 × 320 × 492 мм; г) с регистрацией. Исходя из этих данных делаем вывод, что в качестве автоматического компенсатора можно взять КСП2. Поскольку требуется автоматический компенсатор с регистрацией данных, то для выполнения курсового проекта подходят КСП1, КСП2 и КСП4. Учитывая потребляемую мощность, погрешность и возможность регистрации данных, выбираем КСП2. Потенциометры КСП2 предназначены для измерения, записи, сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока, напряжения постоянного тока и активного сопротивления. Приборы КСП2 – одноточечные. Показания приборов отсчитываются при помощи указателя по шкале, а запись (непрерывная) – на ленточной диаграмме. Потенциометры КСП2 работают в комплекте с преобразователями термоэлектрическими стандартных градуировок, телескопами радиационных пирометров, с датчиками ЭДС или напряжения постоянного тока. Технические характеристики потенциометра типа КСП2: – класс точности приборов – 1,0; – основная погрешность 0,5%, в записи 1%; – время прохождения указателя прибора всей шкалы, не превышает 2,5 и 10 с в зависимости от модификации. – скорость продвижения диаграммной ленты любая из ряда 20, 40, 60, 120, 240, или 600, 1200, 2400 мм/ч; – погрешность скорости продвижения диаграммной ленты при напряжении сети 220 В и частоте 50 Гц не превышает ± 0,5% от заданной скорости; – питание силовой схемы прибора от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц (по особому заказу - от сети с частотой 60 Гц); – мощность, потребляемая прибором, не должна превышать 16 Вт; – длинна шкалы и ширина диаграммной ленты 100 мм; – толщина линии записи 0,6 мм; – габаритные размеры прибора 240 × 320 × 492 мм; – масса прибора не превышает 21 кг; – срок службы прибора не менее 10 лет. [8] 4.2 Выбор термопарыТермопары имеют широкую область применения в технике – в измерительных устройствах и преобразователях, их главной функцией является участие в процессе измерения температуры. Температурное воздействие на контакты термопары сопровождается возникновением термоэлектродвижущей силы, что дает возможность произвести необходимые измерения. Этот простой прибор помогает измерять температуру различных агрессивных сред и позволяет достичь высокой точности в этих измерениях. Существуют термопары погружаемые и поверхностные, стационарные и переносные, со специальными ударопрочными и виброзащитными оболочками. Ни один электронный термометр не может обойтись без этого устройства, надежного и удобного в монтаже. При разности температур точек 1 и 2 соединения двух разнородных проводников А и В (рисунок 2), образующих термопару, в цепи термопары возникает термо-ЭДС.  Рисунок 2 – Термопара Для измерения термо-ЭДС электроизмерительный прибор (милливольтметр, компенсатор) включают в цепь термопары. Точку соединения проводников (электродов) называют рабочим концом термопары, а точки 2 и 2' − свободными концами. Чтобы термо-ЭДС в цепи термопары однозначно определялась температурой рабочего конца, необходимо температуру свободных концов термопары поддерживать одинаковой и неизменной. Выбор материала термопары обусловливается, в частности, температурным диапазоном измерений. Жаростойкие провода нашли применение в сталелитейных производствах, на предприятиях ВПК, на энергоблоках электростанций. В качестве изоляции для таких проводов применяется керамическое волокно. Изоляция может быть как одинарной, так и двойной, когда каждая жила провода заключена в отдельный изоляционный слой. В качестве оболочки компенсационного провода широко применяется тефлон, стеклонить. Для изоляции термопарных кабелей обычно применяются минеральные изоляционные материалы, такие, как оксид магния или оксид алюминия. Внешняя оболочка кабеля изготавливается из нержавеющей стали. Все эти оболочки делают кабель устойчивым к механическим повреждениям и допускают изгибы, которые не приводят к деформации. В таблице 1 приведены характеристики термопар в соответствии с ГОСТ 6616-74 [9]. Для измерения высоких температур используют термопары типов ТПП, ТПР и ТВР. Термопары из благородных металлов (ТПП и ТПР) применяют при измерениях с повышенной точностью. В остальных случаях применяют термопары из неблагородных металлов (ТХА, ТХК). Таблица 1 – Характеристики термопар

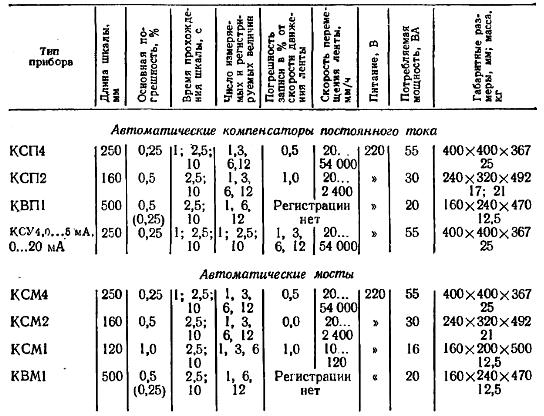

Примечания: Tр.к. − температура рабочего конца. Tс.к. − температура свободных концов. Исходя из условий в техническом задании и описаний к теплопреобразователям, была выбрана термопара типа ТВР. Технические характеристики термопары: а) диапазон измерений температуры: +1300...+2500°С б) условное давление измеряемой среды – 1,5 Мпа. В изготовлении термоэлектрической проволоки для термопар используются различные сплавы. При выборе термопары для определенной цели учитывается диапазон измеряемых температур, точность измерения и условия эксплуатации. Термопара вольфрамрений (ТВР) - из сплавов ВР5 и ВР20 производят контактные электроды вольфрамо-рениевых термопар, а также комплектующие для измерительно-преобразовательных устройств к ним. Такие измерители эксплуатируются в высокотемпературных режимах, характерных для промышленной металлургии. В термопаре данного типа в качестве положительного электрода используется ВР5, в качестве отрицательного ВР20. 5 Описание конструкции термопарыТермоэлектрический преобразователь ТВР относится к системам измерения и контроля температуры промышленного типа. Он используется в тех случаях, когда произвести замер температуры обычными термометрами не позволяет ситуация. Работа термопар ТВР основана на зависимости величины электрического сопротивления металлических элементов от температуры. В зависимости от величины электросопротивления вольфрамо-рениего элемента можно, по установленному алгоритму, определить величину температуры зон, в которую он помещен. [11] Преобразователь термоэлектрический ТВР применяют в отраслях промышленности, связанных с высокими температурами. Например, вольфрамо-рениевая термопара используется для измерения температуры при производстве тугоплавких металлов, твердых сплавов и керамики, при выплавке и разливке сталей и сплавов, для измерения температуры газовых потоков и низкотемпературной плазмы в газотурбинных двигателях, МГД-генераторах, а также в атомной энергетике. Замер температуры расплава жидкого металла до 2500 °С; чувствительность термопар – 7-10 и 4-7 мкВ/°С; Конструкция данной термопары, включая материалы и отдельные составляющие конструкции, имеет ряд характеристик: 1) защитная арматура – с штуцером; 2) материал защитной арматуры – сплав ХН45Ю; 3) класс допуска – 2; 4) рабочий спай не изолирован; 5) исполнение – виброустойчивое; 6) длина монтажной части – 200 - 800 мм; 7) вес – 1,15 - 2,5 кг. [12] Сборочный чертеж термопары представлен в приложении В, а спецификация к ней представлена в приложении Г. 6 Погрешность прибора с датчиком температурыПогрешность автоматического компенсатора КСП2 вместе с термопарой ТВР определяется как сумма погрешности автокомпенсатора и допускаемой приведенной погрешности датчика температуры: k = kа + kт, (2) где kт =  (d − диапазон измерения температуры). (d − диапазон измерения температуры).Погрешность автокомпенсатора: kа = 0,5 %. Предел отклонений равен ∆ = ± 0,01 °C. Диапазон измерения температуры d = 1200 °C. Значение допускаемой приведенной погрешности термопары: kт =  ∙100 % = 0,00083 %. ∙100 % = 0,00083 %.Общая погрешность, исходя из равенства (2): k =0,5 + 0,00083 = 0,50083 %. ЗаключениеВ данном курсовом проекте был изучен принцип работы и устройство автоматического компенсатора, а также рассмотрен порядок работы и основные параметры термопары, а именно: а) начерчена структурная и принципиальная схема; б) перечислены технические требования в соответствии с ГОСТ 7164-78; в) произведён выбор типа автокомпенсатора (КСП2) с датчиком температуры (ТВР); г) выполнен сборочный чертёж термопары и приведено описание её конструкции; д) определена погрешность прибора (0,50083 %). Приложение А(обязательное)Структурная схема автоматического компенсатораПриложение Б(обязательное)Электрическая принципиальная схемаавтоматического компенсатораПриложение В(обязательное)Сборочный чертеж термопарыПриложение Г(обязательное)Спецификация к сборочному чертежу термопарыБиблиографияГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. – Взамен ГОСТ 2.104 – 68. Введ. 01.09.2006. – М.: Стандартинформ, 2007. – 16 с. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71. Введ. 01.07.1996. –М.: Стандартинформ, 2005. – 28 с. Смоляров Н. А. Автоматизация измерений, испытаний и контроля: лекции / Н. А. Смоляров. – Рязань, 2019. Глава вторая. Измерение температуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kipia.info. Устройство и работа автоматического электронного потенциометра КСП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lektsii.org. ГОСТ 7164-78 Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия. Введ. 01.01.1980. – М.: Издательство стандартов, 1978. Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы. – Киев, изд. Вищашкола, 1986. Потенциометр КСП1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://львовприбор.рф/potenciometr-ksp1.html. ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие сведения. – Введ. 01.01.1999. 11 с. Введен взамен ГОСТ 6616-93. – М.: Издательство стандартов, 1980. Анатычук Л.И. Термоэлемент и термоэлектрические устройства, справочник. – К.: Наукова думка, 1979. – 763 с. Термопреобразователь ТВР-1387 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://v-kip.com/preobrazovatel-termoelektricheskiy-tha-1387. Термопреобразователь вольфрам-рений ТВР-1387 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yse-electro.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||