Лабораторная работа 1_ТИПИС. Лабораторная работа 1 Формирование общего представления о системе

Скачать 196 Kb. Скачать 196 Kb.

|

|

Лабораторная работа 1 Формирование общего представления о системе Стадия 1. Выявление главных функций (свойств, целей, предназначения) системы. Формирование (выбор) основных предметных понятий, используемых в системе. Выбрать для исследования 3 системы: естественную (физическую, биологическую), техническую (типа «машина»), организационную (любую систему, имеющую в своем составе некоторую организацию людей). Определить цели каждой из выбранных систем, опираясь на следующее определение системы: Система есть средство достижения цели. Цель - 1) образ желаемого будущего (субъективная цель); 2) будущее реальное состояние (объективная цель). Построить модель типа «черный ящик» (определить входы, выходы). Вход системы (input) – 1) связь системы с окружающей средой, направленная от среды в систему, т.е. выражающая воздействия из среды на систему; 2) то, что преобразуется системой в выход. Выход системы (output) - 1) связь системы с окружающей средой, выражающая воздействие системы на среду и направленная от системы к среде; 2) продукт системы; то, во что преобразуются входы; может иметь как реальный характер (например, материальная продукция), так и абстрактный (например, удовлетворение потребности). СЛОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ "ЧЕРНОГО ЯЩИКА" Теперь рассмотрим принципиально важный вопрос об обманчивой простоте модели "черного ящика". Казалось бы, так просто: перечислить входы и выходы системы — и модель готова. Но как только это потребуется сделать для конкретной реальной системы, мы сталкиваемся с трудностями. Проиллюстрируем это на примере. Пример. Опишем выходы системы "наручные часы" Учитывая, что выходы соответствуют конкретизации цели, фиксируем в качестве выхода показание времени в произвольный момент. Затем принимаем во внимание, что сформулированная таким образом цель относится ко всем часам, а не только к нашим наручным часам. Чтобы различить их, вносим следующее добавление (выход): удобство ношения часов на запястье; тогда появляется обязательность ремешка или браслета, а с ним и еще один выход: удовлетворение требований санитарии и гигиены, так как не любое крепление часов на руке допустимо с этой точки зрения. Далее, представив себе условия эксплуатации часов, можно добавив достаточную в бытовых условиях прочность; пылевлагонепроницаемость. Затем, расширив понятие "условия эксплуатации часов", добавим еще два выхода: достаточную для бытовых нужд точность; легкость прочтения показаний часов при беглом взгляде на циферблат. Можно еще более расширить круг учитываемых требований к часам, что позволит добавить несколько выходов: соответствие моде и понятию красоты; соответствие цены часов покупательной способности потребителя. Очевидно, что список желаемых, т.е. включаемых в модель, выходов можно продолжать. Например, можно потребовать, чтобы имелась возможность прочтения показаний часов в полной темноте, и реализация этого выхода приведет к существенному изменению конструкции часов, в которой могут быть различные варианты самосвечения, подсветки, считывания на ощупь или подачи звуковых сигналов. А ведь мы в явной форме еще не говорили о габаритах, весе, многих других физических, химических, экономических и социальных аспектах использования наручных часов... Построение модели "черного ящика" не является тривиальной задачей, так как на вопрос о том, сколько и какие именно входы и выходы следует включать в модель, ответ не прост и не всегда однозначен. Определить тип входов и выходов: материальный, энергетический, информационный, они должны быть отнесены к каким-либо физическим или другим понятиям (вход/выход производства – продукция (какая?), вход/выход системы управления – командная информация (для чего? В каком виде?), вход/выход автоматизированной информационной системы – сведения (о чем?) и т.д.). Стадия 2. Морфологическое описаниесистемы. Морфологическое описание должно давать представление о строении системы. Глубина описания, уровень детализации, т.е. определение какие компоненты системы будут рассматриваться в качестве элементарных (элементов), обусловливается назначением описания системы. Морфологическое описание иерархично. Конфигурация морфологии дается на стольких уровнях, сколько их требуется для создания представления об основных свойствах системы. На этой стадии происходит первое знакомство с внутренним содержанием системы, выявляется, из каких крупных частей она состоит и какую роль каждая часть играет в системе. Это стадия получения первичных сведений о структуре и характере основных связей. Уже на этой стадии следует обратить внимание на так называемые системообразующие факторы, т.е. на те связи, взаимообусловленности, которые и делают систему системой. Построить модель состава системы. При рассмотрении любой системы прежде всего обнаруживается то, что ее целостность и обособленность (отображенные в модели черного ящика) выступают как внешние свойства. Внутренность же "ящика" оказывается неоднородной, что позволяет различать составные части самой системы. При более детальном рассмотрении некоторые части системы могут быть, в свою очередь, разбиты на составные части и т.д. Те части системы, которые мы рассматриваем как неделимые, будем называть элементами. Части системы, состоящие более чем из одного элемента, назовем подсистемами. При необходимости можно ввести обозначения или термины, указывающие на иерархию частей (например, "подподсистемы", или "подсистемы такого-то уровня"). Понятие элемент, подсистема, система взаимопреобразуемы, система может рассматриваться как элемент системы более высокого порядка (метасистема), а элемент при углубленном анализе, как система. То обстоятельство, что любая подсистема является одновременно и относительно самостоятельной системой приводит к 2 аспектам изучения систем: на макро- и микро- уровнях. При изучение на макроуровне основное внимание уделяется взаимодействию системы с внешней средой. Причём системы более высокого уровня можно рассматривать как часть внешней среды. При таком подходе главными факторами являются целевая функция системы (цель), условия её функционирования. При этом элементы системы изучаются с точки зрения организации их в единое целое, влияние на функции системы в целом. На микроуровне основными становятся внутренние характеристики системы, характер взаимодействия элементов между собой, их свойства и условия функционирования. Для изучения системы сочетаются оба компонента. Рассмотрим упрощенные примеры моделей состава для некоторых систем.

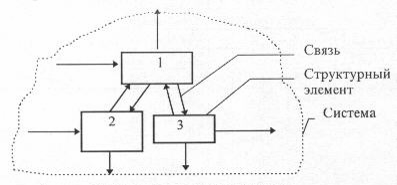

СЛОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СОСТАВА Построение модели состава системы только на первый взгляд кажется простым делом. Если дать разным экспертам задание определить состав одной и той же системы, то результаты их работы будут различаться, и иногда довольно значительно. Причины этого состоят не только в том, что у них может быть различная степень знания системы: один и тот же эксперт при разных условиях также может дать разные модели. Существуют по крайней мере еще три важные причины этого факта. Во-первых, разные модели состава получаются вследствие того, что понятие элементарности можно определить по-разному. То, что с одной точки зрения является элементом, с другой — оказывается подсистемой, подлежащей дальнейшему разделению. Во-вторых, как и любые модели, модель состава является целевой, и для различных целей один и тот же объект потребуется бить на разные части. Например, один и тот же завод для директора, главного бухгалтера, начальника пожарной охраны состоит из совершенно различных подсистем. Точно так же модели состава самолета с точек зрения летчика, стюардессы, пассажира и аэродромного диспетчера окажутся различными. То, что для одного обязательно войдет в модель, может совершенно не интересовать другого. В-третьих, модели состава различаются потому, что всякое разделение целого на части, всякое деление системы на подсистемы является относительным, в определенной степени условным. Например, тормозную систему автомобиля можно отнести либо к ходовой части, либо к подсистеме yправления. Другими словами, границы между подсистемами условны, относительны, модельны. Определить вид состава: гомогенный (однотипные элементы); гетерогенный (разнотипные элементы); смешанный. Однотипность не означает полной идентичности и определяет только близость основных свойств. Гомогенности, как правило, сопутствует избыточность и наличие скрытых (потенциальных) возможностей, дополнительных резервов. Гетерогенные элементы специализированы, они экономичны и могут быть эффективными в узком диапазоне внешних условий, но быстро теряют эффективность вне этого диапазона. Иногда элементный состав определить не удается – неопределенный. Определить назначение (цель) каждой подсистемы (элемента). Определить свойства элемента. Важным признаком морфологии является назначение (свойства) элементов. Различают элементы: информационные; энергетические; вещественные. Следует помнить, что такое деление условно и отражает лишь преобладающие свойства элемента. В общем же случае, передача информации не возможна без энергии, перенос энергии не возможен без информации. Информационные элементы предназначены для приема, запоминания (хранения), преобразования и передачи информации. Преобразование может состоять в изменении вида энергии, которая несет информацию, в изменении способа кодирования (представления в некоторой знаковой форме) информации, в сжатии информации путем сокращения избыточности, принятия решений и т.д. Преобразование энергии состоит в изменении параметров энергетического потока. Поток входной энергии может поступать извне, либо от других элементов системы. Выходной энергетический поток направлен в другие системы, либо в среду. Процесс преобразования энергии, естественным образом, нуждается в информации. Процесс преобразования вещества может быть механическим (например, штамповка), химическим, физическим (например, резка), биологическим. В сложных системах преобразование вещества носит смешанный характер. Построить модель структуры системы. Совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элементами называется структурой системы. Под структурой системы понимается устойчивое множество отношений, которое сохраняется длительное время неизменным, по крайней мере в течение интервала наблюдения. Бесконечность природы проявляется и в том, что между реальными объектами, вовлеченными в систему, имеется невообразимое (может быть, бесчисленное) количество отношений. Однако когда мы рассматриваем некоторую совокупность объектов как систему, то из всех отношений важными, т.е. существенными для достижения цели, являются лишь некоторые. Точнее, в модель структуры (т.е. в список отношений) мы включаем только конечное число связей, которые, по нашему мнению, существенны по отношению к рассматриваемой цели. Пример. При расчете механизма не учитываются силы взаимного притяжения его деталей, хотя, согласно закону всемирного тяготения, такие силы объективно существуют. Зато вес деталей (т.е. сила их притяжения к Земле) учитывается обязательно. Методы описания структур: 1) Структурные схемы. Формирование структуры является частью решения общей задачи описания системы. Структура выявляет общую конфигурацию системы, а не определяет систему в целом. Если изобразить систему как совокупность блоков, осуществляющих некоторые функциональные преобразования, и связей между ними, то получим структурную схему, в обобщенном виде описывающую структуру системы. Под блоком обычно понимают, особенно в технических системах, функционально законченное и оформленное в виде отдельного целого устройство. Членение на блоки может осуществляться исходя из требуемой степени детализации описания структуры, наглядности отображения в ней особенностей процессов функционирования, присущих системе. Помимо функциональных, в структурную схему могут включаться логические блоки, позволяющие изменять характер функционирования в зависимости от того, выполняются или нет некоторые заранее заданные условия. Структурные схемы наглядны и вмещают в себя информацию о большом числе структурных свойств системы. Они легко поддаются уточнению и конкретизации, в ходе которой не надо изменять всю схему, а достаточно заменить отдельные ее элементы структурными схемами, включающими не один, как раньше, а несколько взаимодействующих блоков. Однако, структурная схема – это еще не модель структуры. Она с трудом поддается формализации и является скорее естественным мостиком, облегчающим переход от содержательного описания системы к математическому, чем действительным инструментом анализа и синтеза структур.  Рис. Пример структурной схемы 2) Графы. Отношения между элементами структуры могут быть представлены соответствующим графом, что позволяет формализовать процесс исследования инвариантных во времени свойств систем и использовать хорошо развитый математический аппарат теории графов. Определение. Графом называют тройку G=(M, R, P), где М- множество вершин, R-множество ребер (или дуг графа), Р- предикат инцидентности вершин и ребер графа. Р(x,y,r)=1 означает, что вершины x,yM инцидентны (связаны, лежат на) ребру графа rR. Для того чтобы облегчить работу с графом, вершины его обычно нумеруют. Граф с пронумерованными вершинами называется отмеченным. Каждое ребро графа связывает две вершины, называемые в этом случае смежными. Если граф отмечен, то ребро задается парой (i,j), где i и j – номера смежных вершин. Очевидно, что ребро (i,j) инцидентно вершинам i и j , и обратно. Если все ребра графа заданы упорядоченными парами (i,j), в которых порядок расположения смежных вершин имеет значение, то граф называется ориентированным. Неориентированный граф не содержит ориентированных ребер. В частично ориентированном графе ориентированы не все ребра. Геометрически графы изображают в виде диаграмм, на которых вершины отображаются точками (окружностями, прямоугольниками), а ребра – отрезками, соединяющими смежные вершины. Ориентированное ребро задают отрезком со стрелкой. Использование диаграмм настолько распространено, что обычно, говоря о графе, представляют себе именно диаграмму графа. Если ребра графа имеют некоторые числовые характеристики связи, то такие графы называются взвешенными. В этом случае матрица инцидентности содержит веса соответствующих связей, знак перед числом определяет направление ребра. Важной характеристикой структурного графа является число возможных путей, по которым можно пройти от одной вершины к другой. Чем больше таких путей, тем совершеннее структура, но тем она избыточнее. Избыточность обеспечивает надежность структуры. Например, разрушение 90% нервных связей головного мозга не ощущается и не влияет на поведение. Может существовать и бесполезная избыточность, которая в структурном графе изображается в виде петель. Определить характер связей. Морфологические свойства системы существенно зависят от характера связей между элементами. Понятие связи входит в любое определение системы. Оно одновременно характеризует и строение (статику) и функционирование (динамику) системы. Связи обеспечивают возникновение и сохранение структуры и свойств системы. Выделяют информационные, вещественные и энергетические связи, определяя их в том же смысле, в каком были определены элементы. Связь характеризуется: направлением, силой, видом. По первым двум признакам связи делят на направленные и ненаправленные, сильные и слабые, а по виду – подчинения, порождения (генетические), равноправные и связи управления. Некоторые из этих связей можно раздробить еще более детально. Например, связи подчинения на связи «род-вид», «часть-целое»; связи порождения – «причина-следствие». Их можно разделить также по месту приложения (внутренние - внешние), по направленности процессов (прямые, обратные, нейтральные). Прямые связи предназначены для передачи вещества, энергии, информации или их комбинаций от одного элемента другому в соответствии с последовательностью выполняемых функций. Качество связи определяется ее пропускной способностью и надежностью. Очень важную роль, как мы уже знаем, играют обратные связи – они являются основной саморегулирования и развития систем, приспособления их к изменяющимся условиям существования. Они в основном служат для управления процессами и наиболее распространены информационные обратные связи. Нейтральные связи не относятся к функциональной деятельности системы, непредсказуемы и случайны. Однако нейтральные связи могут сыграть определенную роль при адаптации системы, служить исходным ресурсом для формирования прямых и обратных связей, являться резервом. Морфологическое описание может включать указания на наличие и вид связи, содержать общую характеристику связи либо их качественные и количественные оценки. Определить вид структуры. Определить устойчивость структуры. Структура играет основную роль в формировании новых свойств системы, отличных от свойств ее компонентов, в поддержании целостности и устойчивости ее свойств по отношению к изменению элементов системы в некоторых пределах. Структурные свойства систем определяются характером и устойчивостью отношений между элементами. По характеру отношений между элементами структуры делятся на: многосвязные, иерархические, смешанные. Наиболее устойчивы детерминированные структуры, в которых отношения либо постоянны, либо изменяются во времени по детерминированным законам. Вероятностные структуры изменяются во времени по вероятностным законам. Хаотические структуры характерны отсутствием ограничений, элементы в них вступают в связь в соответствии с индивидуальными свойствами. Классификация производится по доминирующему признаку. 7. Выделить лидирующие подсистемы. Лидирующей называется подсистема, удовлетворяющая следующим требованиям: 1) подсистема не имеет детерминированного взаимодействия ни с одной подсистемой; 2) подсистема является управляющей (при непосредственном или опосредованном взаимодействии) по отношению к части (наибольшему числу подсистем); 3) подсистема либо не является управляемой (подчиненной), либо управляется наименьшим (по сравнению с другими) числом подсистем. Лидирующих подсистем может быть больше одной, при нескольких лидирующих подсистемах возможна главная лидирующая подсистема. Подсистема высшего уровня иерархической структуры одновременно должна быть главной лидирующей, если же этого нет, то предполагаемая иерархическая структура либо неустойчива, либо не соответствует истинной структуре системы. Определить композицию системы. Важное значение при морфологическом описании системы имеют ее композиционные свойства. Композиционные свойства систем определяются способом объединения элементов в подсистемы. Будем различать подсистемы: – эффекторные (способные преобразовывать воздействие и воздействовать веществом или энергией на другие подсистемы и системы, в том числе на среду), – рецепторные (способные преобразовывать внешнее воздействие в информационные сигналы, передавать и переносит информацию) – рефлексивные (способные воспроизводить внутри себя процессы на информационном уровне, генерировать информацию). Композиция систем, не содержащих (до элементного уровня) подсистем с выраженными свойствами, называется слабой. Композиция систем, содержащих элементы с выраженными функциями, называется соответственно с эффекторными, рецепторными или рефлексивными подсистемами; возможны комбинации. Композицию систем, включающих подсистемы всех трех видов, будем называть полной. Элементы системы (т.е. подсистемы, в глубь которых морфологический анализ не распространяется) могут иметь эффекторные, рецепторные или рефлексивные свойства, а также их комбинации. Классифицировать системы По происхождению; По характеру взаимодействия с внешней средой; По структуре; По характеру функций; По характеру развития; По степени организованности; По сложности поведения; По характеру связи между элементами; По характеру структуры управления; По назначению; По характеру взаимодействия с другими системами.  Рис.1 Классификация систем Таб.1. Различные классификации систем

В зависимости от воздействия на окружение и характер взаимодействия с другими системами функции систем можно расположить по возрастающему рангу следующим образом: пассивное существование; материал для других систем; обслуживание систем более высокого порядка; противостояние другим системам (выживание); поглощение других систем (экспансия); преобразование других систем и сред (активная роль). |