Физкультура. ЛЕКЦИЯ (ССС + Дых.) -Т. Лекции 2 сердце 1 Параметры сердца Пульс покоя

Скачать 1.06 Mb. Скачать 1.06 Mb.

|

|

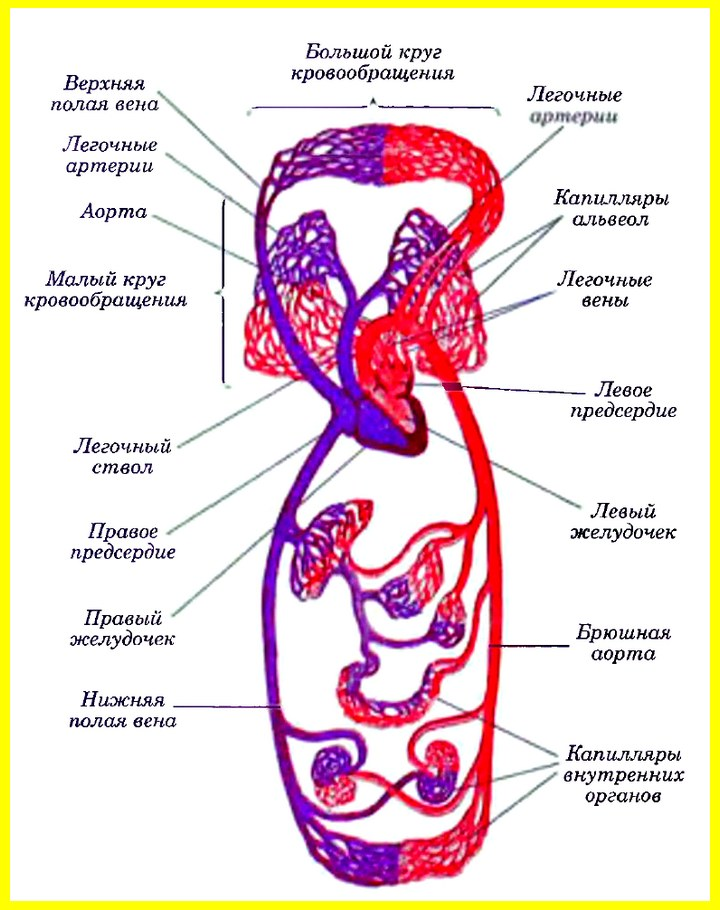

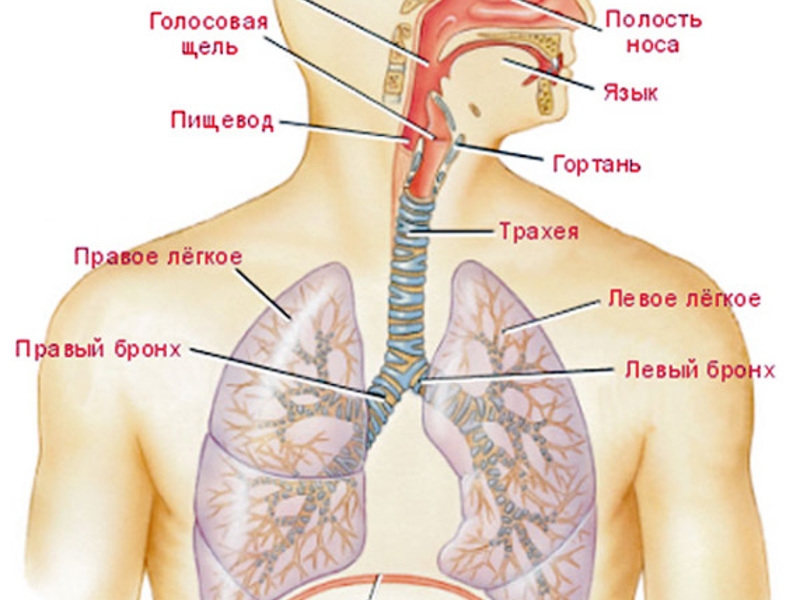

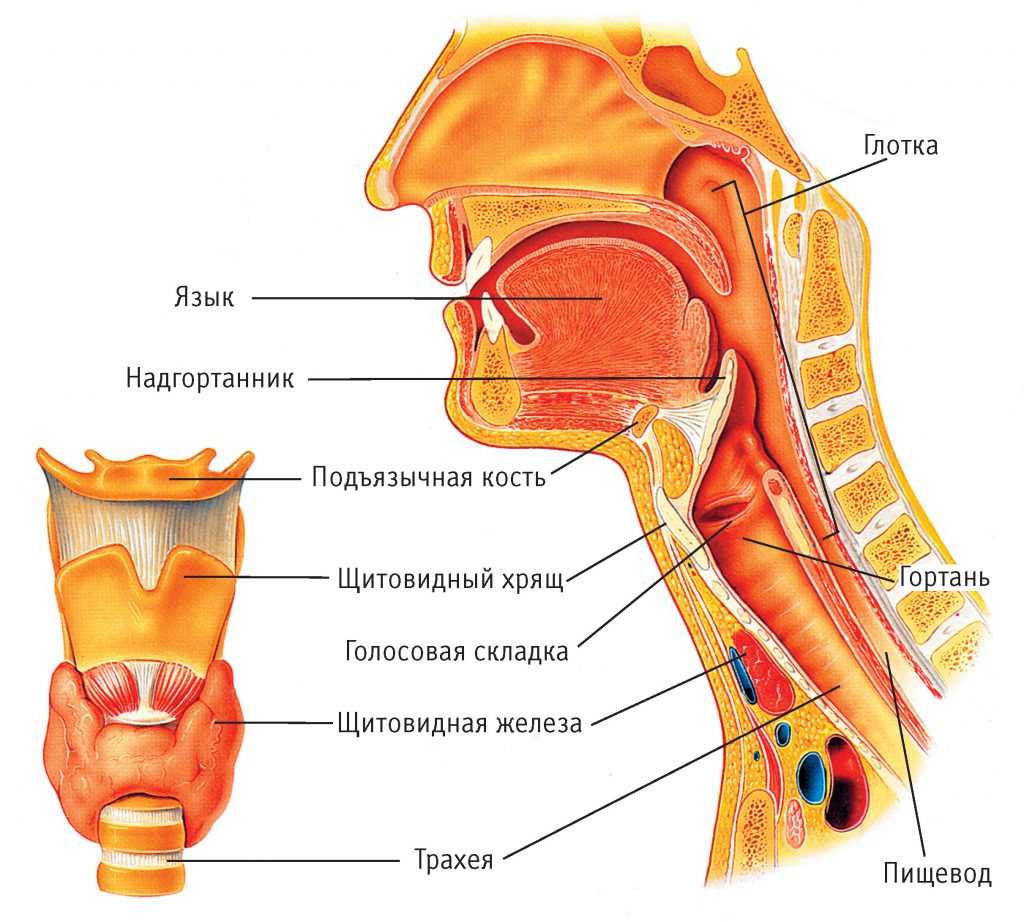

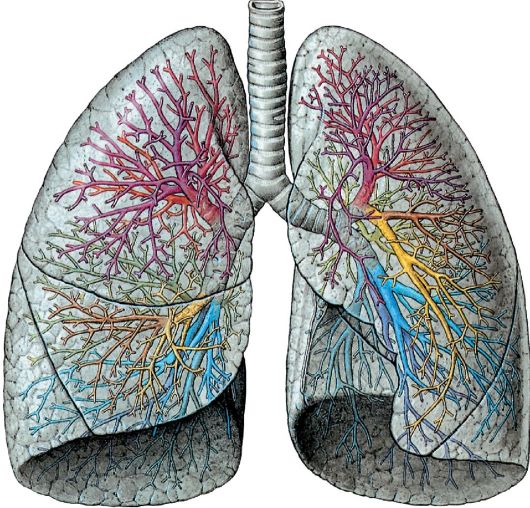

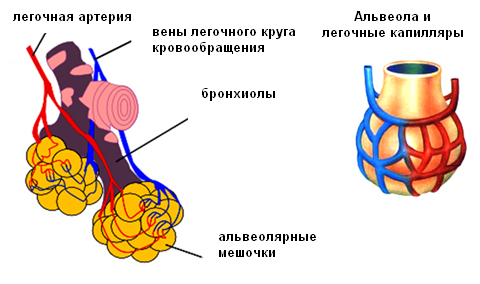

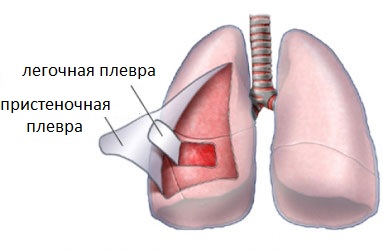

ЛЕКЦИЯ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТАЯ + СТРОЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ЛЕКЦИИ 2 СЕРДЦЕ 2.1 Параметры сердца Пульс покоя (частота сердечных сокращений - ЧСС). Характеризует состояние сердечно - сосудистой системы. Для физиологически грамотного построения тренировочного процесса правильная оценка пульса имеет важнейшее значение. Пульсом (от лат. «пулсус» - толчок) называются толчкообразные, ритмичные смещения стенок артерий, вследствие заполнения их кровью, выбрасываемой при систоле (сокращении) левого желудочка. Измеряется при прощупывании височной, сонной, лучевой артерий или по сердечному толчку. Как правило, пульс покоя замеряется после 5 мин отдыха в положении сидя по 10- или 15-секундным отрезкам 2-3 раза подряд, чтобы получить достоверные цифры. Затем делается перерасчет на 1 минуту (число ударов в минуту) путём умножения на 6 или, соответственно, на 4. Согласно А.Г. Дембо (1979), нормой для здорового человека являются показатели ЧСС 60-80 уд/мин. Согласно Д.Н. Давиденко (2003), для мужчин нормой являются показатели ЧСС 55-70 уд/мин; для женщин - 60-75 уд/мин. Артериальное давление (АД) Артериальное кровяное давление (АД) производится на стенки сосудов кровью в направлении её тока. Измерение АД является вторым наиболее простым и распространённым методом исследования сердечно - сосудистой системы. Одной из самых надёжных методик исследования АД является слуховой метод Короткова с помощью аппарата сфигмоманометра. К числу самых доступных приборов относятся электронные тонометры. Различают: максимальное (систолическое), минимальное (диастолическое), пульсовое артериальное давление: Систолическое давление (САД) - это давление в период систолы (сокращения) сердца, когда оно достигает наибольшей величины на протяжении сердечного цикла; его уровень зависит от силы систолы (сокращения миокарда); Диастолическое давление (ДАД) - определяется к концу диастолы (расслабления) сердца, когда оно на протяжении сердечного цикла достигает минимальной величины; определяется уровнем периферического сопротивления, которое зависит от тонуса прекапилляров или артериол; Пульсовое давление (ПД) - это разница между САД и ДАД, которая косвенно свидетельствует о величине систолического выброса, т.е. об ударном объёме сердца (и он тем больше, чем выше ПД). Два фактора, от которых зависит САД и ДАД - сила систолы и периферическое сопротивление, - по сути, определяют уровень АД. Измеряется АД в миллиметрах ртутного столба (мм. рт. ст.). Нормальными величинами АД для молодых людей считаются: САД - от 100 до 129 мм. рт. ст.; ДАД - от 60 до 70 мм. рт. ст. АД выше 130 мм рт. ст. для САД и выше 80 мм. рт. ст. для ДАД называется гипертоническим (т.е. повышенным), ниже 100 и 60 мм. рт. ст. соответственно - гипотоническим (т.е. пониженным).  Рисунок 4.5 Круги кровообращения 3.1 Малый круг кровообращения (МКК) Малый или дыхательный круг кровообращения служит для обогащения крови кислородом и удаление углекислого газа в легких (рис 4.5) По малому кругу кровь циркулирует через лёгкие. Движение крови по этому кругу начинается с сокращения правого желудочка сердца, которое толкает кровь в лёгочный ствол. Циркуляция крови в этом направлении регулируется предсердно-желудочковой перегородкой и двумя клапанами: трёхстворчатым (между правым предсердием и правым желудочком), предотвращающим возврат крови в предсердие, и клапаном лёгочной артерии, предотвращающим возврат крови из лёгочного ствола в правый желудочек. Лёгочной ствол разветвляется до сети лёгочных капилляров. Кровеносные сосуды образуют густую капиллярную сеть вокруг всех бронхов и альвеол. Через них происходит газообмен. Кровь, богатая углекислым газом, отдает его в полость альвеол, а взамен получает кислород. После чего капилляры последовательно собираются в две вены и идут в левое предсердие. Малый круг кровообращения заканчивается. Кровь идет в левое предсердие. По артериям МКК течет венозная кровь, по венам – артериальная. 4 ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ В результате систематических занятий физическими упражнениями и спортом размеры и масса сердца увеличиваются в связи с утолщением стенок сердечной мышцы. Такие изменения повышают мощность и работоспособность сердечной мышцы. Сердце тренированного человека может показать удивительную работоспособность. Важным показателем тренированности служит систолический (ударный) объём крови – количество крови, выталкиваемое одним желудочком сердца в сосудистое русло при одном сокращении. В покое ударный объём крови: у нетренированных – 60 мл, у тренированных - 80мл. При интенсивной мышечной работе: у нетренированных 100-130, у тренированных 180-200 мл. Во время максимальной нагрузки пульс тренированного человека может превышать 200 ударов в минуту, а циркуляция крови может достигать 40 л в минуту. Секрет высокой работоспособности сердца тренированного человека – в сохранении строгого ритма работы и в том, что мышца тренированного сердца более густо пронизана кровеносными сосудами. Следовательно, в сердце лучше осуществляется питание мышечной ткани. В процессе спортивной тренировки ЧСС в покое со временем становится реже, что достигается за счет увеличения мощности каждого сердечного сокращения: нетренированные - 60-70 ударов в минуту тренированные – 50-60, а у высококвалифицированных спортсменов (лыжники, марафонцы, велосипедисты) до 32-36 ударов в минуту. Урежение пульса, если оно не связано с заболеванием, увеличивает абсолютное время паузы отдыха сердца, что способствует более эффективному его восстановлению. 5 ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Введение Дыхательная система человека - совокупность органов и тканей, обеспечивающих в организме человека обмен газов между кровью и внешней средой. Дыхательная система состоит из лёгких и дыхательных путей. Лёгочные сокращения осуществляются с помощью мышц и диафрагмы. Дыхательный процесс осуществляется путем сложного взаимодействия систем дыхания, кровообращения и крови. ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Дыхательная система – один из самых важных «механизмов» организма не только наполняет организм кислородом, участвуя в процессе дыхания и газообмена, но и выполняет целый ряд функций: защитная - защита от факторов внешней среды: микроорганизмов, пыли; увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха - слизистая оболочка носа и кровеносные сосуды; обоняние – определение чистоты воздуха и свежести продуктов; голосообразование - голосовые связки; поступление в организм кислорода, выведение из организма углекислого газа и газообразных продуктов метаболизма; терморегуляция - учащенное дыхание уменьшает температуру тела; синтетическая - в тканях лёгких синтезируются некоторые биологически активные вещества: гепарин, липиды, гормоны и др.; кроветворная - в лёгких созревают тучные клетки и базофилы; депонирующая - капилляры лёгких могут накапливать большое количество крови; всасывательная - с поверхности лёгких легко всасываются эфир, хлороформ, никотин и многие другие вещества. При нарушении этих процессов органы и ткани испытывают гипоксию, что нарушает работу всего организма. СТРОЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Дыхательная система состоит из воздухоносных или воздухопроводящих путей и самих легких (рис. 5.1).  Рисунок 5.1 Строение дыхательной системы В состав воздухоносных путей входят носовая полость, глотка, гортань, трахея и бронхи. Бронхи ветвятся как дерево, выделяют крупные, среднего калибра, мелкие и мельчайшие (видимые только под микроскопом) бронхиолы. Легкие состоят из мельчайших микроскопических образований альвеол, которые в количестве 5-6 присоединяются к мельчайшим бронхам. Вся дыхательная система пронизана сетью кровеносных сосудов, составляющих отдельный малый круг кровообращения. 5.1 Воздухоносные пути В носовой полости находится орган обоняния. Стенки носовой полости и носовая перегородка покрыты изнутри слизистой оболочкой, которая выстлана специальными клетками с ресничками (они называются мерцательным эпителием). Реснички этих клеток колеблются против движения вдыхаемого воздуха, удаляя наружу вместе со слизью пылевые частицы, таким образом, очищается вдыхаемый воздух (рис. 5.2).  Рисунок 5.2 Строение верхних дыхательных путей Пройдя через носовую полость, воздух согревается, увлажняется, очищается и попадает сначала в носоглотку, затем в ротовую глотку и, наконец, в ее гортанную часть. Воздух может сюда попасть также при дыхании через рот. Однако в этом случае он не очищается и не согревается, поэтому наиболее правильным и физиологичным является носовое дыхание. Верхнюю часть дыхательной трубки составляет гортань, расположенная в передней части шеи. Большая часть гортани также выстлана слизистой оболочкой из мерцательного (ресничного) эпителия. Гортань состоит из подвижно соединённых между собой хрящей: перстневидного, щитовидного (образует кадык, или адамово яблоко) и двух черпаловидных хрящей. Надгортанник прикрывает вход в гортань в момент глотания пищи. Передним концом надгортанник соединён с щитовидным хрящом. Хрящи гортани соединены между собой суставами, а промежутки между хрящами затянуты соединительнотканными перепонками. В гортани находится голосовой аппарат, состоящий из голосовых связок и голосовых мышц; их функция — голосообразование. Голосовые связки покрыты многослойным плоским эпителием и слизистых желез не имеют. Увлажнение голосовых связок происходит благодаря оттеканию слизи из вышележащих отделов. Трахея— дыхательная трубка длиной около 12 см. Она составлена из 16−20 хрящевых полуколец, которые не смыкаются сзади; полукольца предотвращают спадание трахеи во время выдоха. Задняя часть трахеи и промежутки между хрящевыми полукольцами затянуты соединительнотканной перепонкой. Позади трахеи лежит пищевод, стенка которого во время прохождения пищевого комка слегка выпячивается в её просвет. Бронхи - на уровне IV−V грудных позвонков трахея делится на два крупных первичных бронха, отходящих в правое и левое лёгкие. Это место деления носит название бифуркации (разветвления). Через левый бронх перегибается дуга аорты, а правый огибается идущей сзади наперёд, непарной веной. По выражению старых анатомов, «дуга аорты сидит верхом на левом бронхе, а непарная вена — на правом». Хрящевые кольца, расположенные в стенках трахеи и бронхах, делают эти трубки упругими и неспадающимися, благодаря чему воздух по ним проходит легко и беспрепятственно. Бронхи, пройдя некоторое расстояние, входят в легкие и последовательно делятся на более мелкие бронхи. Стенка бронхов снабжена гладкой мускулатурой. Внутренняя оболочка бронхов выстлана мерцательным эпителием и снабжена клетками, выделяющими слизь. Мельчайшие бронхи носят название бронхиол и составляют переходное звено между бронхами и собственно легочной тканью (рис. 5.3).  Рисунок 5.3 Строение бронхиального дерева С каждой новой «веточкой» диаметр бронхов уменьшается, пока они не становятся совсем микроскопическими бронхиолами с диаметром в 0,5 мм. В мягких стенках бронхиол имеются, гладкие мышечные волокна и нет хрящевых полуколец. Таких бронхиол насчитывается до 25 млн. (бронхиальное дерево). Бронхиолы переходят в ветвистые альвеолярные ходы, которые оканчиваются лёгочными мешочками, стенки которых усыпаны вздутиями — лёгочными альвеолами. 5.2 Легкие Легкие, помимо бронхиального дерева, состоят из крохотных пузырьков, или альвеол, окружающих мельчайшие бронхи. У человека приблизительно 700 млн. альвеол, поверхность которых доходит до 1300 м2. Каждая бронхиола образует около 15-20 легочных пузырьков, которые составляют ацинус. В среднем 15 ацинусов, прилегающих друг к другу и имеющих каждый свой мельчайший бронх, образуют легочную дольку. Доля легкого состоит из множества долек. Левое легкое имеет две доли: верхнюю и нижнюю; правое легкое - три доли: верхнюю, среднюю и нижнюю. Доли полностью разделены между собой, и каждая доля как бы «закреплена» на своем бронхе, рядом с которым проходят соответствующие кровеносные сосуды и нервы. Альвеолы образованы сетью тончайших эластических волокон. Внутренняя поверхность альвеол выстлана однослойным плоским эпителием (рис. 5.4). Стенки эпителия вырабатывают сурфактант — поверхностно активное вещество, выстилающее изнутри альвеолы и препятствующее их спаданию.  Рисунок 5.4 Строение альвеол Под эпителием лёгочных пузырьков залегает густая сеть капилляров, на которые разбиваются конечные ветви лёгочной артерии. Через соприкасающиеся стенки альвеол и капилляров происходит газообмен при дыхании. Попав в кровь, кислород связывается с гемоглобином и разносится по всему организму, снабжая клетки и ткани. Плевра — тонкая, гладкая и влажная, богатая эластическими волокнами серозная оболочка, одевающая каждое из лёгких. Лёгкие покрыты плеврой. Различают лёгочную плевру, плотно сращенную с тканью лёгкого, и пристеночную плевру, выстилающую изнутри стенки грудной клетки (рис. 5.5). У корней лёгких лёгочная плевра переходит в пристеночную. Таким образом, вокруг каждого лёгкого образуется герметически замкнутая плевральная полость, представляющая узкую щель между лёгочной и пристеночной плеврой. Плевральная полость заполнена небольшим количеством серозной жидкости, играющей роль смазки, облегчающей дыхательные движения лёгких. Наружный (париетальный) листок плевры примыкает к внутренней поверхности грудной стенки и диафрагме, внутренний (висцеральный) покрывает легкое. Щель между листками называется плевральной полостью.  Рисунок 5.5 Строение плевры При движении грудной клетки внутренний листок обычно легко скользит по наружному. Давление в плевральной полости всегда меньше атмосферного (отрицательное). Межплевральное пространство между легкими называется средостением; в нем находятся трахея, зобная железа (тимус) и сердце с большими сосудами, лимфатические узлы и пищевод. Сосудистая система органов дыхания построена двояким образом. Легкие снабжаются кровью как из малого, так и из большого круга кровообращения. Малый круг кровообращения состоит из правого желудочка сердца, легочной артерии, выходящей из него и распадающейся на капиллярную сеть, которая оплетает альвеолы. Так как через малый круг проходит вся масса крови, то, следовательно, и через систему легочных альвеол протекает вся кровь, циркулирующая в организме. Другая кровеносная система легких начинается от большого круга кровообращения и через бронхиальную артерию питает стенки бронхов, а также строму легких и бронхиальные железы. Двойная система кровообращения легких определяется их функциональным предназначением. Кровь мощной легочной артерии является венозной и поступает в легкие для газообмена, а артериальная кровь из большого круга кровообращения поступает в легкие по бронхиальной артерии для питания аппарата дыхания. Ежесекундно через капилляры легких проходит около 200-300 мл крови, а площадь поверхности капиллярного русла легких человека сравнима с площадью теннисного корта. ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ЛЕКЦИИ Фамилии: от А до З - Параметры сердечно - сосудистой системы (ССС). От И до Л- Функции дыхательной системы О т Н – П - Строение воздухоносных путей от Р до У - Малый круг кровообращения (МКК). от Ф до Я - Строение легких. |