Лекция 10. Лекция 10 Механизмы передвижения. План Основные кинематические схемы механизмов

Скачать 439.5 Kb. Скачать 439.5 Kb.

|

|

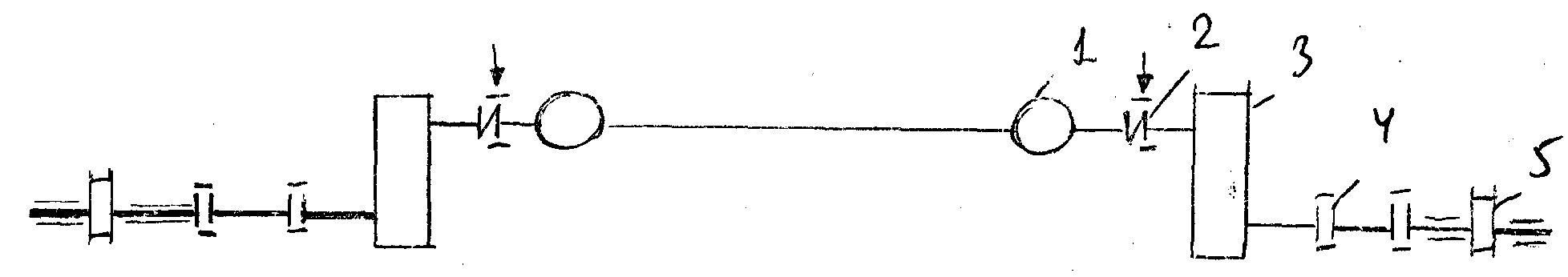

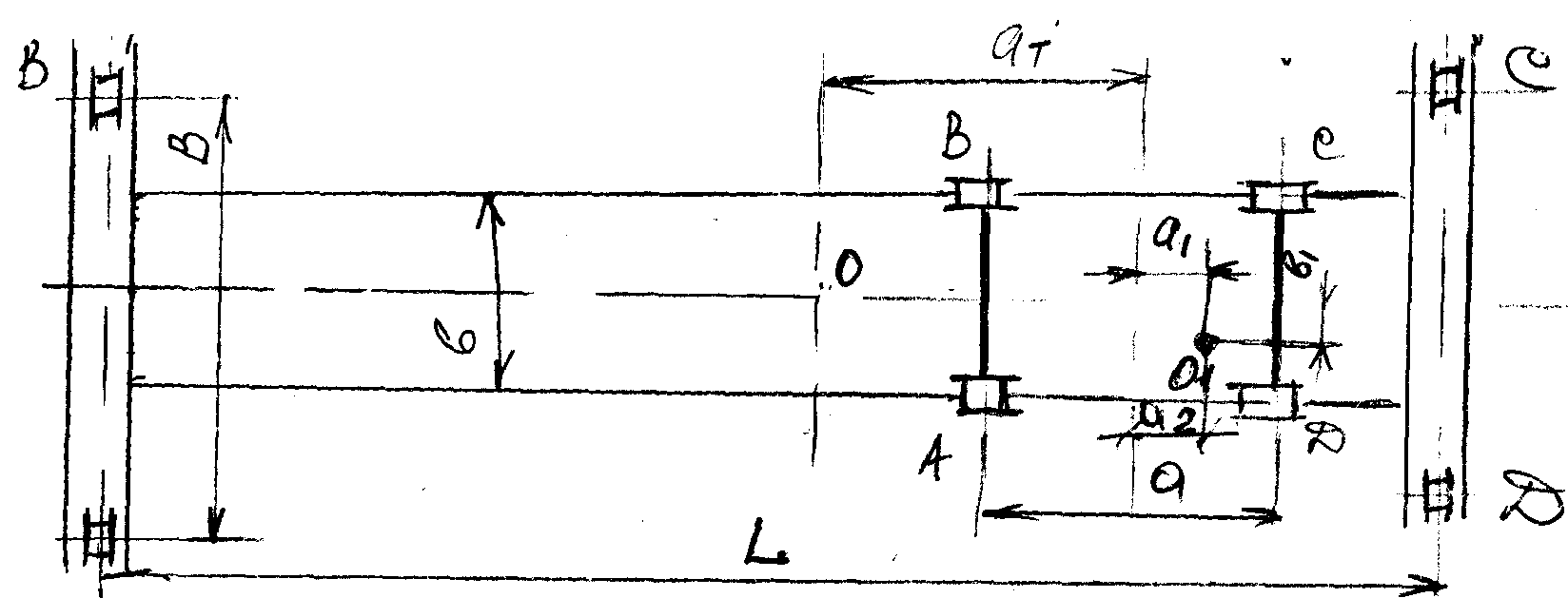

Лекция №10 Механизмы передвижения. План: 1. Основные кинематические схемы механизмов. 2. Проверка рельсовых механизмов на устойчивость движения. 3. Крановые ходовые колеса. Основные кинематические схемы механизмов. По месту расположения механизмы передвижения можно разделить на группы: 1/. механизмы, расположенные не посредственно на перемещаемой машине или тележке; 2/. механизмы, расположенные вне перемещаемого объекта с гибкой/канатной или цепной/ тягой ; 3/, механизмы, расположенные непосредственно у ходового колеса. По конструкции опорной части крана: рельсовые, безрельсовые, канатные. По конструкции ходовой части крана: колесные, гусеничные, шагающие. По роду привода: электрический, д.в.с., гидравлический, пневматический. Кинематические схемы механизмов передвижения в зависимости от типа и расположения привода можно разделить на следующие: - с раздельным или индивидуальным приводом; - с центральным приводом и тихоходным трансмиссионным валом; - с центрально расположенным двигателем и быстроходным трансмиссионным валом с концевыми редукторами.  В современных конструкциях кранов наибольшее распространение получила механизмы с раздельным приводом. Механизм состоит из эл/двигателя 1, тормоза 2, редуктора 3, соединенного зубчатыми муфтами 4 с приводным колесом 5. Основные преимущества раздельного привода: простота конструкции, малая металлоемкость и размеры, отсутствие длинных трансмиссионных валов, муфт и подшипников, более плавное движение крана и др. Экономически целесообразно применять раздельный привод в кранах с большими пролетами (более 16м) при малых пролетах - с центральным приводом. Механизмы передвижения с центральным приводом и тихоходным валом являются простыми, надежными, но вместе с тем имеют недостатки - большая металлоемкость вследствие большого диаметра вала, что требует массивных муфт и подшипников, в результате увеличивается масса всего крана. Механизмы передвижения с центральным двигателем и быстроходным трансмиссионным валом характеризуются меньшей массой по сравнению с предыдущей конструкцией, т.к. диаметр вала в 2...3, а масса в 4...6 раз меньше, чем тихоходного, следовательно, меньше масса подшипников и зубчатых муфт. Недостаток этого механизма - высокая чувствительность трансмиссионного вала и муфт к неточностям изготовления и монтажа. В быстроходных валах это приводит к большим вибрациям крана и поломкам. В последнее время все большее применение находят гидравлические механизмы передвижения кранов. Гидравлические приводы устанавливают непосредственно на валах приводных колес крана. Привод достаточно компактен и обеспечивает плавную регулировку скорости движения и торможения крана, а также стопорения крана с помощью гидравлических замков. Проверка рельсовых механизмов на устойчивость движения. При нормальной работе крана приводные колеса перекатываются по рельсам без скольжения. Однако в период резкого ускорения при пуске и торможении связь между колесами и рельсами может нарушиться с пробуксовками или полным буксованием. Нарушение устойчивости движения крана связано не только с уменьшением скорости и производительности, но и с резким увеличением напряженности всей приводной линии, т.к. в ней возникают незатухающие колебательные процессы, которые могут быть опасными для прочности механизма. Поэтому необходимо производите проверку на устойчивость путем расчета коэффициента запаса сцепления колес с рельсами. Т.к. вероятность неустойчивого движения больше при меньшем давлении на приводные колеса, то расчет следует вести для крана с раздельным приводом, когда крановая тележка находится в одном из крайних положений моста. Условие устойчивого движения: где Для обеспечения необходимого запаса сцепления  где Значение коэффициента сцепления зависит от состояния пути и места установки крана: Фактический коэффициент запаса сцепления ведущих колес с рельсами, с учетом ветровых нагрузок, определяют по формуле:  где Значения ускорений крана и коэффициента запаса сцепления не зависят от того, груженый кран или нет. Крановые ходовые колеса. Рельсоколесное ходовое оборудование. Крановые ходовые колеса по конструкции разделяются на двухребордные, одноребордные и безребордные; по форме поверхности - на цилиндрические, конические и бочкообразные. Реборды ходовых колес служат для направления движения крана, предотвращения схода колес, они воспринимают горизонтальные поперечные силы при движении крана. Под действием поперечных сил происходит скольжение реборд по рельсам. Ходовые колеса с цилиндрической поверхностью катания чаще всего выходят из строя по причине износа реборд в результате перекоса крана из-за несинхронной работы раздельных приводов, неравномерного торможения крана. Максимальная горизонтальная сила, действующая на реборду для раздельного привода: где Сила, действующая на горизонтальный ролик безребордного ходового колеса: где В результате действия горизонтальной силы колеса оказываются постоянно прижатыми ребордами к рельсам, что приводит к интенсивному износу реборд. Самоцентрирование или выравнивание хода моста на конических колесах происходит автоматически: если по какой-либо причине одна сторона крана отстала, то приводные колеса переходят на больший катящий диаметр, окружная скорость повышается и положение крана выравнивается, не создавая дополнительных усилии реборд и исключая их износ. Двухребордные колеса имеют условное обозначение К2Р, одноребордные – К1Р. Например, крановое двухребордное ходовое колесо диаметром D=400 мм и шириной поверхности катания B=100 мм – колесо К2Р - 400х100. Крановое одноребордное колесо диаметром D=400 мм – колесо К1Р - 400. Применение. Двухребордные ходовые колеса применяют для всех кранов. В тележках мостовых кранов применяют в основном одноребордные ходовые колеса. Исключение составляют башенные краны, где колеса должны быть двухребордными. Эти же колеса применяют для козловых кранов и перегрузочных мостов, каждая сторона которых опирается на 2 рельсовых пути. Безребордные ходовые колеса применяют в мостовых, консольных кранах, в кранах с поворотным кругом. При больших пролетах мостовых кранов, опирающихся на 4 ходовых колеса. с целью устранения перекосов моста в качестве ведущих ходовых колес применяют колеса с коническим ободом, установленным большим диаметром внутрь колеи. Конические ходовые колеса применяют также в железнодорожных, портальных кранах. Ходовые колеса изготавливают следующими способами: литьем из стали 40Л и 55Л, прокаткой на станках из стали 35, 50, 65Г, 50Г2; ступица отливается из низкоуглеродистой стали. Для повышения износостойкости и долговечности колес их поверхности катания подвергают термической обработке. Наиболее длительный срок службы /до 5 лет/ имеют колеса, изготовленные штамповкой на прессах с дополнительной прокаткой на колесопрокатном стане. Для повышения надежности и уменьшения мощности привода ходовые колеса устанавливают на подшипниках качения. Колеса кранов и тележек монтируют на валах или на осях шпонок в сферически как подшипниках, установленных в разъемных буксах, которые крепят к концевым балкам моста или к раме тележки. Применение блочной конструкции ходовых колес со съемными буксами значительно упрощает сборку и смену ходовой части крана. Конструктивное выполнение механизмов передвижения кранов может быть различным. Привод от двигателя осуществляется: через вал с зубчатыми муфтами; через карданный вал; с помощью блок-привода, объединяющего двигатель, тормоз и редуктор в один блок. Блок-привод обладает компактностью и меньшей массой по сравнению с обычными механизмами. Количество ходовых колес выбирают в зависимости от грузоподъемности крана. У специальных кранов количество ходовых колес доходит до 40...96. Приводные колеса составляют 1/4, 1/2 общего числа колес. В тележке обычно 4 и 3 колес, а при большой грузоподъемности 16. Для обеспечения статически определимых ходовых систем и равномерного нагружения колес применяют балансирные тележки. Для уменьшения потерь на трение и повышения долговечности применяют безребордные ходовые колеса с горизонтальными направляющими роликами. Их устанавливают с внутренней стороны пролета; на кране с балансирными тележками - по два направляющих ролика на каждой тележке. Безребордные колеса в балансирных тележках применяют также для специальных кранов большой грузоподъемности. В качестве подкрановых применяют железнодорожные, специальные крановые рельсы, рельсы со скругленными головками типа КР и Р. В крановых рельсах, в отличие от железнодорожных, больше толщина стенки и более широкая опорная плоскость. Тип рельса выбирают с учетом группы работы крана, характера и давления ходовых колес. Для конических колес предназначены рельсы со скругленными головками. Для цилиндрических колес основными являются железнодорожные и крановые рельсы. Рельсы из квадратной и полосовой стали применяют для кранов небольшой грузоподъемности. Железнодорожные, козловые и портальные краны передвигаются в основном по железнодорожным рельсам. Рельсы применяют к подкрановым балкам или укладывают на специальные основания, как железнодорожные пути. Существует два способа крепления рельсов: неподвижное и подвижное со съемными элементами крепления. Неподвижные крепления рельса, выполняемое сваркой, допустимо для кранов с легким режимом работы. Основным видом крепления считается подвижное. При этом креплении возможно выравнить пути и можно заменить изношенные рельсы. Растет колес на прочность. При конструировании тележек следует стремится к такому размещению механизмов на ее раме, чтобы центр масс груженной тележки был расположен как можно ближе к центру симметрии рамы (т. О), находящемуся на равных расстояниях от ее колес. При этом на колеса тележки оказываются примерно одинаковыми. Нагрузки на колеса крана зависят от положения тележки на мосту. Максимальные нагрузки возникают на тех колесах мостах, которые расположены у концевой балки, где находится в этот момент тележка с грузом. Для расчета ходовых колес на прочность определяют максимальную силу давления на опоры тележки или крана. Конструктивно крановые тележки выполняют так, что центр тяжести расположен близко к центру симметрии рамы. Когда центр приложения нагрузки находится в точке О1 с координатами а1, b1, максимальная сила давления на колесо D тележки: где  На опоры крана воздействуют также горизонтальная составляющая W, включающая в себя ветровую и инерционную нагрузки, а также составляющая веса при уклоне пути. По максимальному усилию, действующему на колесо при номинальном грузе и ветровой нагрузке рабочего состояния, определяют расчетную нагрузку: где В соответствии с приведенной схемой колесо D действует на рельс с максимальным давлением:  где Эффективные напряжения смятия в контакте обода колеса и рельса определяется по следующим формулам. При контакте цилиндрического колеса с плоским рельсом: При контакте обода колеса и рельса с выпуклой головкой: где Коэффициент динамичности: где Коэффициент Рабочая ширина рельса: где Коэффициент а принимается равным: 0,1 – для рельсовых путей на шпалах; 0,15 – для рельсов на металлических балках; 0,2 – для рельсовых путей на ж/д балках. Допускаемые напряжения: где N – приведенное число оборотов ходового колеса за срок службы; Приведенное число оборотов колеса: где где где где Пневмоколесное ходовое оборудование. Пневматические колеса автомобильного типа используют в кранах, от которых требуется высокая маневренность и возможность передвижения по безрельсовым дорогам, преимущественно с твердым покрытием. Пневматическое колесо состоит из диска с ободом, на котором монтируется камера и шина, состоящая из ряда прокладок, завулканизированных в резиновую оболочку. Допустимая нагрузка на пневмо-колеса зависит от наружного диаметра шины, ее ширины, конструкции, количества и типа прокладок, а также от давления в камере и скорости движения. В связи с тем, что высота крана с пневмоколесным ходовым оборудованием ограниченна из-за необходимости проезда под мостами и трамвайно-троллейбусными проводами, в кранах использую колеса средних диаметров. В шасси кранов применяют как неприводные, так и приводные колеса. В кранах с гидравлическим приводом используют мотор-колеса с индивидуальным гидроприводом каждого колеса. При определении числа ходовых пневмоколес исходят из норм дорожного движения, согласно которым краны при движении по дорогам и мостам должны иметь нагрузку на ось не более 100 кН. Для кранов большой грузоподъемностью (63т и выше) допускается нагрузка на ось 120 кН. Гусеничное ходовое оборудование. Гусеничное ходовое оборудование допускает передвижение крана по местности, не имеющей дорого с твердым покрытием. Применяемый в кранах двух гусеничный ход состоит из 2-х располагаемых по бокам неповоротной рамы крана гусеничных тележек с бесконечными лентами из шарнирно связанных между собой гусеничных звеньев – пластин – траков. Приводятся гусеничные ленты ведущими колесами от механизма передвижения крана. Траки выполняют литыми, штампованными или сварными из листового металла. Давление гусениц на грунт получается небольшим, благодаря чему кран может работать на обычных грунтах. При работе на слабых грунтах применяют расширенные гусеницы. Для обеспечения постоянного натяжения гусеничной ленты ведущие и ведомое колеса могут перемещаться в пазах рамы гусеничной тележки и оттягиваться винтом. Натяжение гусеничной ленты создается при перемещении неприводного колеса. Для обеспечения удобства работы ширина гусеничного ходового оборудования должна быть равна его длина. Элементы гусеничного хода рассчитываю на прочность, на изгиб. Различают две системы гусеничных ходов – с малоопорной и многоопорной гусеницей. В кранах обычно применяют многоопорный гусеничный ход, в котором к неповоротной раме крана крепятся рамы гусеничных тележек, а от них нагрузка передается на каждое звено гусеницы через ряд опорных колес небольшого диаметра, которые укреплены под рамой гусеничной тележки. Фактическое давление на грунт переменно по длине гусеницы и зависит от шага гусеничной цепи, шага опорных роликов и положения центра масс крана с грузом. |