Лекция 5. Лекция 5, 6 (Выполнить конспект лекций)

Скачать 0.61 Mb. Скачать 0.61 Mb.

|

|

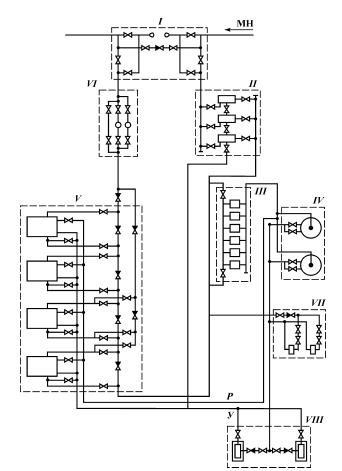

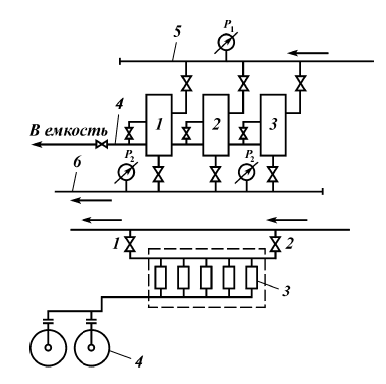

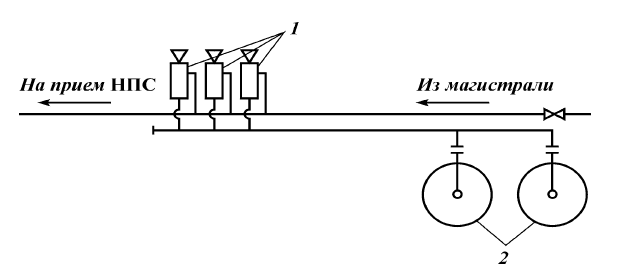

Лекция 5, 6 (Выполнить конспект лекций) Технологические схемы и оборудование нефтеперекачивающих станций. Насосы магистральных нефтепроводов и их привод. Рабочие характеристики магистральных и подпорных насосов. Системы перекачки Основным элементом магистрального нефтепровода, выполняющем функции передачи энергии потоку нефти для его перемещения к конечному пункту трубопровода, является нефтеперекачивающая станция. Нефтеперекачивающие станции являются структурными подразделениями магистрального нефтепровода (МН) и представляют комплекс сооружений, установок и оборудования:, предназначенных для обеспечения транспорта .нефти по трубопроводу. НПС подразделяются на головные и промежуточные. Головная НПС - начальная на магистральном нефтепроводе нефтеперекачивающая станция с резервуарным парком, осуществляющая операции по приему нефти с нефтепромысловых предприятий для дальнейшей транспортировки по магистральному нефтепроводу. Промежуточная НПС — нефтеперекачивающая станция, осуществляющая повышение давления перекачиваемой жидкости в магистральном нефтепроводе. Промежуточная НПС может иметь резервуарный парк. В состав НПС входят: насосные с магистральными и подпорными насосными агрегатами; резервуарные парки; системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, пожаротушения, электроснабжения, автоматики, телемеханики, связи; технологические трубопроводы; печи подогрева нефти: узлы учета; производственно-бытовые здания, сооружения и другие. Насосная - сооружение нефтеперекачивающей станции, в котором устанавливается основное (.магистральные, подпорные насосы, электродвигатели) и вспомогательное (системы смазки, охлаждение, подачи топлива, контроля и. защит) оборудование . По исполнению насосные могут быть: на открытой площадке; в капитальном помещении; в блочном и блочно-модульном исполнении. Насосные в капитальном помещении, в блочном и блочно-модулъном исполнении оборудуются также системами водоснабжении, теплоснабжения, вентиляции и канализации. Нефть от предыдущей станции с давлением, больше необходимого для бескавитационной работы насосов, поступает в устройство приема и пуска скребка (если оно имеется), а затем, пройдя фильтры-грязеуловители, попадает во всасывающую линию насосной с подключенными к ней сбросными предохранительными устройствами. Пройдя последовательно насосные агрегаты, нефть через регулирующие клапаны направляется в магистраль. Технологическая схема насосной станции на рис. 1.1. На приеме насосной станции устанавливаются фильтры-грязеуловители для улавливания крупных механических частиц (рис. 1.2). О работоспособности фильтров судят по разнице давлений на приеме и выходе фильтров. При увеличении перепада давления до величины более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или уменьшении до величины менее 0,03 МПа (0,3 кгс/см2), которое свидетельствуют о засорении или по повреждении фильтрующего элемента, должно проводиться пе реключение на резервный фильтр. Для предохранения приемного коллектора технологических трубопроводов НПС от чрезмерных давлений на приеме станции, возникающих при внезапных отключениях НПС, предусматривают предохранительные устройства типа «Аркрон» или УСВД — система сглаживания ударной волны и предохранительные сбросные клапаны. Сброс избыточного давления производится в безнапорные технологические емкости. Устройство типа "Аркрон" (рис. 1,3) работает по следующему принципу: при резком нарастании давления на приеме станции со скоростью более 0,2 МПа/с открываются клапаны устройства иАркрон" и происходит уменьшение скорости нарастания давления, что гарантирует невозможность гидравлического удара. При постепенном: нарастании давления (со скоростью менее 0,1-0,2 МПа/ с) Аркрон" не срабатывает.  Рис.1.1 Технологическая схема насосной станции: I – узел пуска-приема скребка (УППС); II – фильтры – грязеуловители; III - устройство гашения ударной волны; IV - емкости сбора нефти, сброса ударной волны и разгрузки; V – насосная с МНА для последовательной и параллельной перекачки;VI – помещение регулятора давления; VII _ насосная внутренней перекачки; VIII – подземные емкости с погружными насосами Р  ис. 1.2. Расположение фильтров—грязеуловителей на НПС: ис. 1.2. Расположение фильтров—грязеуловителей на НПС:1, 2, 3 - фильтры— грязеуловители; 4 -трубопроводы для опорожнения фильтров при их зачистке; 5, 6 - прием и выкид фильтров Рис.1.3. Установка предохранительных устройств типа "Аркрон" на НПС: 1, 2 — электроприводные (управляемые) задвижки; 3 -эластичный перепускной клапан; 4 - безнапорные емкости сброса нефти Предохранительные сбросные клапаны срабатывают при достижении давления в коллекторе независимо от скорости нарастания аварийного значения 2,0 ÷ 3,0 МПа. Их схема подключения к технологическим трубопроводам НПС показана на рис. 1,4. После прохождения фильтров грязеуловителей и площадочных сооружений промежуточной НПС с системами сглаживания и сброса волн давления нефть поступает в насосную на вход магистрального насосного агрегата. Насосные относятся к взрывоопасным помещениям класса В - 1а, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасных смесей горючих паров с воздухом быть не должно; их появление возможно только в результате аварий или неисправностей. Оборудование насосных делится на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся магистральные насосы и электродвигатели к ним, к вспомогательному - системы, предназначенные для обслуживания основного оборудования: смазки подшипников насосов, оборотного водоснабжения для охлаждения масла в маслоохладителях и воздушного пространства электродвигателей при замкнутом цикле вентиляции, отвода перекачиваемой жидкости от разгрузочных устройств насосов и отвода утечек от торцовых уплотнений, вентиляции, отопления, а также грузоподъемные механизмы.  Рис. 1.4. Подключение предохранительных клапанов к трубопроводной обвязке НПС: 1 — предохранительные клапаны; 2 — емкость для сбора нефти Все системы имеют закрытое исполнение, рабочие реагенты циркулируют по замкнутому контуру. Насосы, как правило, имеют встроенную систему импеллерного охлаждения торцевых уплотнений. В зависимости от исполнения электродвигателей установка насосов и электродвигателей может быть осуществлена в общем зале и разных залах насосной. Если двигатели в насосной установлены в невзрывобезопасном исполнении, то между залами насосных агрегатов и электродвигателей имеется разделительная стенка. Для защиты электрозала от проникновения взрывоопасных смесей, горючих паров с воздухом предусматриваются: а) создание избыточного давления воздуха в электрозале подпорными вентиляторными; 6) установка сальниковых узлов между насосным и электрозалом; в) установка безпромвальной камеры с подачей избыточного давления воздуха в места технологических разъемов разделительной стенки. Работа магистрального насосного агрегата взаимоувязана с комплексом, состоящим из технологических трубопроводов с приемо-выкидными задвижками и обратным клапаном, электродвигателем, вспомогательными системами и агрегатной автоматикой. Насосная с насосными агрегатами, как главная составляющая часть НПС, во многом определяет надежность и безопасность эксплуатации нефтепроводной системы. Магистральные и подпорные насосные агрегаты потребляют 92-97 % всей Характеристика оборудования нефтеперекачивающих станций Теплоснабжение Выбор системы теплоснабжения должен определяться технико-экономическим расчетом с учетом качества исходной воды и степени обеспеченности ею. В системах теплоснабжения в качестве теплоносителя должна приниматься вода. Также должна проверяться возможность применения воды как теплоносителя для технологических нужд. Температура воды в подающем трубопроводе двухтрубных водяных тепловых систем при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления должна приниматься равной 1500 С. Допускается при обоснования применение воды с более высокими (до 2000 С) или низкими (до 95° С) температурами. Водяные тепловые сети должны приниматься двухтрубными, циркуляционными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Допускается также применение трехтрубных циркуляционных тепловых сетей для раздельной подачи тепла на отопление и технологические нужды. Технологические аппараты, от которых могут поступать в общие тепловые сети вредные примеси, должны подсоединяться к тепловым сетям через водонагреватели с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром между аппаратом и водонагревателем. Отдельные водяные тепловые сети (однотрубные или двухтрубные) для подачи тепла на технологические процессы допускается применять в том случае, если качество или параметры воды отличаются от принятых в сетях, подающих тепло на отопление и вентиляцию, а также в случаях использования вторичных энергетических ресурсов. Непосредственный водоразбор из двухтрубных водяных тепловых сетей для горячего водоснабжения (открытые системы теплоснабжения), а также тепловые сети горячего водоснабжения допускается предусматривать при обеспечении источника тепла исходной водой для подпитки из системы хозяйственно-питьевого водопровода. Подогрев воды для горячего водоснабжения водой тепловой сети в водонагревателях нейтральных пли индивидуальных тепловых пунктов потребителей (закрытые системы теплоснабжения) должен предусматриваться преимущественно при качестве питьевой воды, не требующем дополнительно обработки в тепловых пунктах потребителей (деаэрации, умягчения и пр.) Для КС, получающих тепло от внешних источников, должны предусматриваться тепловые пункты на вводе тепловых сетей. Для двухтрубных водяных тепловых сетей должно приниматься центральное качественное регулирование отпуска тепла по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При одновременной подаче тепла по двухтрубным водяным тепловым сетям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение должно приниматься центральное качественное регулирование отпуска тепла по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Статическое давление в системах теплоснабжения не должно превышать допускаемое давление в оборудовании источника тепла, в водяных тепловых сетях и в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям, и должно обеспечивать заполнение их водой. Давление воды в подающих трубопроводах при работе сетевых насосов должно приниматься исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, и оборудовании источника тепла и в приборах систем потребителей. При этом давление не должно превышать пределов прочности последних. Допускается как подземная, так и надземная прокладка тепловых сетей. Условия прокладки должны соответствовать СНиП II— 36—73. Водоснабжение Системой водоснабжения называют комплекс сооружений, в который входят водоприемные я водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, регулирующие емкости, водоводы и сети. В ряде систем водоснабжения некоторые сооружения отсутствуют. В схеме общего водоснабжения объектов газовой и нефтяной промышленности обычно применяют следующие системы: раздельную (водопроводы, имеющие различное назначение, устраиваются обособленно друг от друга); комбинированную (некоторые из водопроводов, имеющие различное назначение, совмещаются в один); объединенную (все водопроводы различного назначения объединяются в один). Производственные водопроводы подразделяют на прямоточные со сбросом вканализацию или с повторным использованием отработанной воды, оборотные (циркуляционные) с искусственным охлаждением воды в градирнях испарительного охлаждения (холодный цикл) или радиаторных «сухих» градирнях (горячий цикл). Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления и коэффициенты неравномерности расхода воды для населенных мест и для рабочих во время пребывания на предприятии, а также расчетные расходы воды па наружное пожаротушение в населенных местах и для промышленных предприятий принимают по СНиП 11—31-74.Соответствующие нормы существуют и для различных отраслей промышленности. Коэффициенты изменения нормы производственного водопотребления в летний и зимний сезоны: Клет = 1,15; К зим = 0,9- Большие расходы воды требуются для систем охлаждения газокомпрессорных станций, причем вода должна быть определенного качества. Охлаждается вода обычно пропусканием ее через градирню. Теплотехнические расчеты градирен выполняются методом подбора удельного расхода воздуха при заданном температурном перепаде. Источники водоснабжения. Требования, предъявляемые :к воде источников централизованных хозяйственно-питьевых водопроводов, регламентированы ГОСТ 2761-57, а в случае использования воды из скважин без очистки и без обеззараживания – ГОСТ-2874-73. Техническое водоснабжение может быть обеспечено водой как из подземных, так и из поверхностных источников. При оборотной системе водоснабжения особое внимание уделяется вопросу предотвращения образования накипи в системе трубопроводов в связи с чем воду при необходимости подвергают специальной обработке: осветлению, хлорированию, умягчению, подкислению или фосфатированию. Санитарная охрана источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоводов и узлов водопроводных сооружений осуществляется путем создания зоны санитарной охраны. Последнюю делят на три пояса: первый пояс — зона строгого режима, второй пояс — зона ограничения, третий пояс — зона наблюдения. Проект зоны санитарной охраны источника входит составной частью в проект водоснабжения объекта. Водозаборные сооружения. Различают следующие основные типы водозаборных сооружений из открытых источников: с самотечными линиями, береговые раздельного типа, береговые совмещенного типа, ковшовые. При водоснабжении из открытых источников водоприемные устройства рекомендуются единого типа в виде фильтрующего ряжевого оголовка по ТП 901 — 1—5. Водоприемные устройства этого типа удовлетворяют требованиям, предъявляемым к водозаборам санитарными и рыбохозяйственными инспекциями. Проектирование сооружений для забора подземных вод выполняется в соответствии с требованиями СНиП II—31—74. Трубчатыми колодцами (водозаборными скважинами) эксплуатируются водоносные горизонты глубиной от 5 до 1000 м. Шахтные колодцы устраивают при глубине водоносного горизонта до 10 м, а горизонтальные водозаборы (дренаж, трубы, галереи) — при залегании водоносного горизонта на глубине до 8 м. Инфильтрационные водозаборы могут быть: береговые, расположенные вдоль берегов поверхностных водоемов, и подрусловые, расположенные под их руслом. Расстояние от берега до водозабора при песчаных грунтах должно быть не менее 5 м, для пород более крупных фракций — большим. При расчете производительности инфильтрационного водозабора учитываются следующие коэффициенты на кольматацию: 0,8 для источника, имеющего незначительную мутность воды, 0,6 — среднюю и 0,3 — высокую. Водоводы и водопроводная сеть. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей ведут на основании расчета с учетом гидрогеологических, санитарных и рабочих условий трубопроводов. Для водоводов и водопроводных сетей рекомендуется принимать неметаллические трубы: железобетонные и асбестоцементные. Применение стальных труб допускается для переходов под железными и шоссейными дорогами, при переходах водных преград и оврагов, в районах горных выработок. На поворотах трубопроводов в вертикальной или горизонтальной плоскости и необходимых случаях должны предусматриваться упоры. В повышенных точках профиля водовода необходимо предусматривать установку вантузов для автоматического выпуска воздуха. Глубина заложения водопроводных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше глубины промерзания грунта. Гидравлическое давление, которым следует испытывать напорные трубопроводы до и после засыпки траншеи, назначается в проекте в соответствии со СНиП 11-31-74. Гидравлический расчет водоводов, определение экономически выгодных диаметров и толщины стенок стальных трубопроводов выполняют по специальным таблицам и номограммам. Водопроводные сети, как правило, должны быть кольцевыми. Тупиковые линии разрешается применять при условии подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии, на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не более 100 мм, на противопожарные нужды — при длине тупиковой линии не более 200 м. Пожарные гидранты на водопроводной сети располагают не далее 2,5м от края проезжей части дороги, не ближе 5 м от стен здания и не далее 150м друг от друга. Свободный напор над поверхностью земли в сети хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в одноэтажное здание и у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. Для отдельных высоких зданий, а также для здании или группы их, расположенных в повышенных местах, допускается устройство местных установок для увеличения напора. Гидростатический напор в хозяйственно-питьевом водопроводе у потребителей не должен превышать 60 м. Свободный напор в сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим характеристикам оборудования. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления должен быть не менее 10 м на уровне поверхности земли, в сети высокого давления — из расчета обеспечения высоты компактной струи не менее 10 м при расположении ствола на уровне самого высокого здания. Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги могут быть под дорогами (по ТП 901—9—6), по эстакадам и по путепроводам. Во всех случаях проект переходов подлежит согласованию с управлением дороги. Колодцы на водоводах и линиях водопроводной сети следует проектировать, как правило, из сборных железобетонных элементов по ТП 901-9—8, выпуск 1. Применение колодцев из монолитного бетона может быть рекомендовано при малых объемах строительства и отсутствии возможностей изготовления сборных железобетонных элементов. Насосные станции проектируют в соответствии с требованиями СНиП II—31—74. В системах водоснабжения объектов газовой и нефтяной промышленности обычно применяют насосы центробежные — типов К, НД, МС (консольные, с двусторонним подводом воды, многоступенчатые), вихревые (разновидность лопастных типов В, ЦВ и др.), артезианские с погружным электродвигателем. Марки и основные технические данные насосов, подачу воды, напор, допустимую вакуумметрическую высоту всасывания, мощность двигателя и другие данные выбирают по каталогам насосов. Диаметры всасывающих и напорных труб в насосной станции, а также фасонные части и арматуру подбирают по скорости движения воды в трубопроводах: Диаметр трубы, мм Скорость воды в трубопроводе, м/с всасывающем напорном До 250 0,7-1,0 1,0-1,5 250-800 1,0-1,5 1,2-2,0 Более 800 1,5-2,0 1,8-3,0 По надежности действия насосные станции подразделяют на три класса: I, II, III; по расположению в общей схеме водоснабжения — на станции 1-го, 2-го и 3-го подъема; по назначению — хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, противопожарные, циркуляционные. Противопожарные насосные станции и циркуляционные газокомпрессорные станции относятся к I классу надежности действия. Насосные станции только хозяйственно-питьевого водоснабжения, насосные с пневматическими установками для хозяйственно-питьевого, производственного и внутреннего пожаротушения — ко II классу надежности действия. Резервуары, водонапорные башни и баки пневматических установок. Для регулирования неравномерности водопотребления по часам суток и для хранения пожарного и аварийного запасов воды на площадках КС и в поселках обслуживающего персонала, как правило, применяют полузаглубленные железобетонные резервуары по типовым проектам. Необходимые запасы воды в резервуарах, водонапорных башнях и баках следует определять расчетом. Регулирующую емкость Wрегобычно принимают в пределах 8-10% от суточного расхода воды. Необходимые объемы воды на случай аварии Wав на водоводе и на 3-часовое пожаротушение Wпож определяют по СНиП 11—31—74. Общая вместимость резервуара Wр =Wрег +Wпож +Wав Обмен всей воды в резервуарах хозяйственно-питьевого назначения должен быть обеспечен не более чем за 48 ч. Очистка воды и водоподготовка. Метод обработки воды и необходимый для этого состав очистных сооружений надлежит устанавливать по СНиП II—31—74 в зависимости от качества воды в источниках водоснабжения, санитарных требований и тех, которые предъявляют к воде потребители. Для большинства объектов источниками водоснабжения являются реки, озера и подземные воды. Воды из открытых источников чаще всего требуют очистки от взвешенных и коллоидных примесей, придающих воде запах и привкус. При количестве взвешенных веществ до 150 мг/л и цветности воды до 150° применяют одноступенную схему очистки на контактных осветлителях без отстойников. При повышенном количестве взвешенных веществ или большей цветности воды применяют двухступенную схему очистки: сначала в отстойниках, затем в контактных осветлителях. Дозы реагентов устанавливают в процессе эксплуатации сооружений. Ориентировочно их допускается определять по таблицам и формулам СНиП II—31—74. Помещения, предназначаемые для заготовки раствора реагентов, должны быть оборудованы местной вентиляцией, обеспечивающей не менее чем пятикратный обмен воздуха. Хлорная вода и водный раствор сернистого газа, получаемые в газодозаторах, следует подавать к месту их введения в обрабатываемую воду по резиновым шлангам, аммиак и аммиачную воду — по стальным трубам. При укладке хлоропроводов вне здания применяют винипластовые трубы с укладкой их в стальном кожухе. Обезжелезивание воды. Выбор способа обезжелезивания воды зависит от формы, в которой железо содержится в воде, рН воды и других факторов. В артезианских водах обычно находится закисное железо в виде Fe(НСО3). В поверхностных водах содержится трехвалентное железо преимущественно в виде коллоидных органических соединений, удаляемых обычно путем коагуляции, известкования, хлорирования. Обезжелезивание подземных вод осуществляется аэрацией с применением катализатора — пиролюзита или омарганцованного песка. При выборе метода обезжелезивания подземных вод необходимо руководствоваться тем, что применение аэрации допустимо при щелочности воды более 2 мг/л, рН — не менее 6,8, окисляемости (перманганатной) — не более [0,15 (Fе2+ ) + 5] мг/л О2, содержании аммонийных солей — менее 1 мг/л, содержании сероводорода — менее 0,5 мг/л. Если не выдерживается одно из перечисленных условий, необходимо предусмотреть хлорирование воды после аэрации или вместо аэрации осуществлять хлорирование и известкование. При рН воды более 7 и небольшом содержании железа обезжелезивание допускается без градирен с обогащением воды кислородом воздуха при поливе с высоты 0,5 м или путем подачи воздуха в трубопровод перед напорным фильтром. Расход воздуха в этом случае 2 — 3 л на 1 г-двухвалентного железа. |