Гидромеханика ответы на вопросы. Гидромеханика ответы на экзамен. Линеные и нелинейные законы фильтрации

Скачать 98.09 Kb. Скачать 98.09 Kb.

|

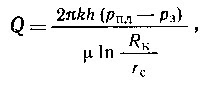

|

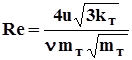

Линеные и нелинейные законы фильтрации Закон фильтрации – вид зависимости между вектором скорости фильтрации и полем давления, которое вызывает фильтрацию. Есть 2 закона: линейный (линейная зависимость) и нелинейный. 1) Рассмотрим опыт Дарси (линейный закон) производилась фильтрация жидкости через песок. h1 –напор в начале трубки. h2 –в конце. L – Длина образца, kф – коэф. фильтрации (коэф. пропорциональности) Установим формулу закон Дарси (линейный закон фильтрации) Q= - kф*ΔH/L*F – закон Дарси (разделим на F) Q/F= - kф*ΔH/L; Q/F= υ; i=ΔH/L; υ = - kф*i, гд i – гидравлический уклон kф – скорость фильтрации при единичном гидравлическом уклоне. (м2/с) Если происходит очень малое изменение давления, то Минус обусловлен тем, что перепад давления в противоположную сторону движения жидкости. нелинейный закон фильтрации. – зависимость между gradP и скоростью фильтрации нелинейная (возможно для неньютоновских жидкостей, при проявлении сил инерции). Общий вид: с –скоростной коэффициент; n –показатель закона фильтрации (от 1 до 2). при n=2 – закон Краснопольского. Двучленная формула нелинейного закона фильтрации: Параметр Щелкачева задает область закона линейной фильтрации: Reкр=1 – переход от линейного закона к нелинейному. Существует так же область граничных значений характерных для проявления свойств неньютоновской жидкости (нижняя граница) и проявления сил инерции (верхняя граница). 2. Границы применимости линейного закона фильтрацииТакже как и в пористых средах в трещиноватых породах линейный закон может нарушаться при больших скоростях фильтрации из-за появления значительных по величине сил инерции. При этом значения критических чисел Рейнольдса значительно зависят от шероховатости: для гладких трещин Reкр=500, а для шероховатых - 0,4. Следует заметить, что если величина относительной шероховатости меньше 0.065, то её ролью в процессе фильтрации можно пренебречь. Для трещиноватой среды выражение для числа Рейнольдса получается аналитически и равно  Reкр= 500 а Reкр=0,4. Физический смысл скорости фильтрации заключается в том, что при этом рассматривается некоторый фиктивный поток, в котором: · расход через любое сечение равен реальному расходу, · поля давлений фиктивного и реального потоков идентичны, · сила сопротивления фиктивного потока равна реальной. 3. Уравнение притока жидкости к скважине Лучшие условия притока жидкостей и газов соблюдаются во время вскрытия скважиной всей толщи пласта и тогда, когда конструкция забоя открытая. Такой забой называют совершенным по степени и характеру вскрытия пласта. Формула Дюпюи, описывающая приток нефти в скважину, для совершенной скважины имеет вид (1):  где k – коэффициент проницаемости; h – толщина пласта; р пл – давление на контуре питания (пластовое); р з – давление на забое скважины при дебите, равном Q; μ – вязкость пластовой нефти; Rк – радиус контура питания скважины; rс – радиус скважины.Исследование скважины на приток заключается в измерении дебита нефти, воды, газа, количества выносимого песка и соответствующего забойного давления при различных режимах работы. Выбор метода измерения режима работы обусловлен способом эксплуатации скважины. По данным исследования строят графики зависимости дебита от депрессии или перепада между пластовым и забойным давлениями (рис. ). Эти графики называются индикаторным. По оси абсцисс откладывают дебит скважины Q, по оси ординат – соответствующую депрессию Δр = рпл – рзаб или понижение уровня S. 4. Модели фильтрационных потоков (прямолинейно-параллельный, плоско радиальный, радиально сферический фильтрационный поток) Прямолинейно-параллельный поток Прямолинейно-параллельный поток встречается в лабораторных условиях при движении жидкости или газа через цилиндрический керн параллельно его оси, а также в протяженных пластах с односторонним контуром питания. Прямолинейно-параллельный поток имеет место в том случае, когда траектории всех частиц флюида являются прямолинейными прямыми, а скорости фильтрации во всех точках любого поперечного сечения потока равны друг другу.

Схема прямолинейно-параллельного фильтрационного потока На схеме: Рк – давление на контуре питания; Рг – давление на добывающей галерее. В зависимости от природных условий и реализуемой системы разработки за контур питания принимается: а) линия, соответствующая выходам пласта, откуда он пополняется поверхностными водами. В этом случае Ркопределяется высотой положения зеркала воды в области питания (гидростатического столба); б) условная зона нагнетания, т.е. абстракция, представляющая собой крайний предел уплотнения сетки нагнетательных скважин. Добывающая галерея символизирует собой зону отбора пласта. Это абстракция, представляющая собой крайний предел уплотнения добывающих скважин. Плоскорадиальный поток Данный тип потока имеет место в случае, когда все частицы жидкости или газа движутся в одной плоскости по горизонтальным прямолинейным траекториям, радиально сходящимся к одной точке.

Примером служит движение жидкости в горизонтальном пласте постоянной толщины и неограниченной протяженности, в центре которого расположена одна скважина, вскрывшая пласт на всю толщину и имеющая открытый забой. Радиально-сферический поток Данный тип потока имеет место в случае, когда скважина вскрывает только кровлю пласта или глубина вскрытия значительно меньше толщины пласта. При этом траектории движения всех частиц жидкости или газа в пласте будут прямолинейными и радиально сходящимися в центре полусферического забоя.

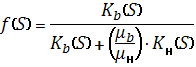

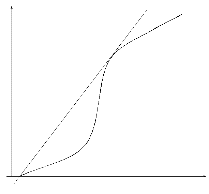

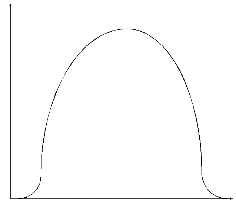

Рис. 3.3. Схема радиально-сферического фильтрационного потока Все эти типы потоков относятся к одномерным, поскольку давление и скорость фильтрации являются функциями только одной координаты (линейной или радиуса). 5. Воронка депрессии, уравнение распределения по пласту (плоскорадиальный поток). ВОРОНКА ДЕПРЕССИИ — пониженная часть (в форме воронки) свободной или напорной поверхности подземных вод, обусловленная откачкой подземной воды (из скважин, колодцев, дренажных галерей и др.) или истечением ее на поверхность в виде восходящих источников. Разность между статическим и динамическим пластовыми давлениями называется депрессией ΔР: Распределение давления и скорости фильтрации в пласте при плоскорадиальной установившейся фильтрации происходит в соответствии с выражением величины дебита (объемного расхода) скважины, называемого формулой Дюпюи, по имени ее автора - французского инженера гидравлика XIX века:  , (1.5) , (1.5)где k – проницаемость, h – эффективная насыщенная толщина пласта, μ – вязкость фильтруемой жидкости, pK – пластовое давление на контуре питания, pC – пластовое давление в призабойной зоне, RK – радиус контура питания, rC – радиус скважины, С – скин-фактор.  Рис. Плоскорадиальный поток в круговом пласте Рис. Плоскорадиальный поток в круговом пластеКруговой пласт толщиной h и радиуса RК (см. рис. вскрывает центральная скважина радиуса rС, на забое которой поддерживается постоянное давление pC. На боковой поверхности также поддерживается постоянное давление pK (pК>pС), и через нее происходит приток флюида, равный дебиту скважины. Рис. Плоскорадиальный поток в круговом пласте Боковая поверхность, через которую происходит приток, называется контуром питания. Давление в пласте распределено по логарифмическому закону. Поэтому при значениях радиуса, близких к радиусу контура питания, значения давления изменяются незначительно, но при приближении к скважине давление изменяется резко. Поверхность, которые получаются вращением логарифмической кривой вокруг оси симметрии скважины, соответствует распределению давления и носит название воронки депрессии (рис. 4). Аналогично ведет себя и градиент давления, а, следовательно, и скорость фильтрации (с той лишь разницей, что давление при приближении к скважине резко уменьшается, а скорость резко возрастает).  Рис.Распределение давления в плоскорадиальном потоке Рис.Распределение давления в плоскорадиальном потокеИз физических соображений подобное поведение функций, определяющих изменение в пласте давления и скорости фильтрации, легко объяснимо. В самом деле, через любую цилиндрическую поверхность, концентрично расположенную относительно скважины, в единицу времени протекает один и тот же объем несжимаемой жидкости (Q = const). Поскольку вблизи контура питания площадь боковой поверхности цилиндра очень велика, скорости там малы. При приближении к скважине площадь поверхности постоянно уменьшается, а скорость возрастает. 6. Коэффициент продуктивности, уравнение, индикаторная диаграмма. Коэффициент продуктивности скважин: количество нефти и газа, которое может быть добыто из скважины при создании перепада давления на ее забое 0,1 МПа. это отношение дебита скважины к депрессии. Продуктивность - это коэффициент, характеризующий возможности скважины по добыче нефти и газа. Коэффициент продуктивности скважин определяют с помощью уравнения Q = K(Pпл – Pзаб) n , (7.1.1) где Q – дебит скважины; К – коэффициент продуктивности; Рпл, Рзаб - пластовое и забойное давления, соответственно; n – коэффициент, равный 1, когда индикаторная линия прямая; n1, когда линия вогнутая относительно оси перепада давления При дальнейшей обработки исследований дополнительно определяют: коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП), подвижность нефти в ПЗП, гидропроводность ПЗП, а также ряд дополнительных параметров Индикаторная диаграмма - при эксплуатации скважин – графическое изображение зависимости между дебитом скважины и перепадом давления. Строится по данным исследования скважин на приток. По форме индикаторной кривой судят о законе, по которому происходит фильтрация жидкостей и газа в скважину. Экстраполируя индикаторную кривую, находят потенциальный дебит данной скважины.  Рисунок – виды индикаторных диаграмм Рисунок – виды индикаторных диаграммлиния 1: однофазная фильтрация жидкости в однородном пласте при ламинарном течении; - линия 2: а) двухфазная фильтрация жидкости (нефть и свободный газ) в однородном пласте при ламинарном течении; б) однофазная фильтрация жидкости в трещиноватых пластах при ламинарном течении; - линия 3: а) дефектные измерения величин; б) неустановившийся режим работы пласта; в) подключение в эксплуатацию раннее неработающих пропластков; - линия 4: однофазная фильтрация жидкости в однородном пласте при переходе от ламинарного течения к турбулентному. 7. Интерференция скважин Интерференция скважин-взаимодействие работающих нефтяных, газовых или водяных скважин, пробурённых с поверхности на один продуктивный пласт или на разные, но гидродинамически связанные друг с другом пласты. И. с. обусловлена тем, что нефть, газ, вода подвижны, а поры продуктивных пластов, в которых они содержатся, связаны в единую систему поровых каналов и трещин. При этом скважины одинакового назначения «мешают» друг другу, перехватывая притекаю-щую к ним жидкость (или газ). В результате дебит каждой из нескольких работающих скважин всегда меньше дебита единичной скважины при прочих равных условиях. Этот факт обусловливает принципиальную особенность разработки месторождений жидких (газообразных) полезных ископаемых: все эксплуатационные нефтяные (газовые или водяные) скважины рассматриваются только в совокупности — в их взаимодействии в общем технологическом процессе разработки. Законы И. с. изучаются специальной наукой о фильтрации — подземной газогидродинамикой. В подземной гидромеханике при работе групп скважин и установившемся движении несжимаемой жидкости широко используется метод суперпозиции (наложения), который следует из уравнений неразрывности и закона Дарси. Смысл метода суперпозиции состоит в том, что изменения давления в данной точке пласта, вызванное работой каждой скважины, суммируется. Поэтому будут суммироваться и вектора скоростей фильтрации. Распределение давления вокруг одной скважины в бесконечном пласте определяется в какой-либо точке А по формуле: где r1a - расстояние от скважины до точки А; pа - давление в точке А. 8. Понятие о призабойной зоне пласта Призабойной зоной пласта (ПЗП) называется область пласта вокруг ствола скважины. Эта область подвержена наиболее интенсивному воздействию различных физических, механических, гидродинамических, химических и физико-химических процессов, обусловленных извлечением жидкостей и газов из пласта или их закачкой в залежь в процессе ее разработки. Через ПЗП проходит весь объем жидкостей и газов, извлекаемых из пласта за все время его разработки. Вследствие радиального характера притока жидкости в этой зоне возникают максимальные градиенты давления и максимальные скорости движения. Фильтрационные сопротивления здесь также максимальны, что приводит к наибольшим потерям пластовой энергии. От состояния ПЗП существенно зависит текущая и суммарная добыча нефти, дебиты добывающих скважин и приемистость нагнетательных скважин. Скин-эффект (от англ. skin — «кожа», «оболочка») в нефтегазопромысловом деле — совокупность явлений, возникновения в призабойной зоне пласта и на поверхности забоя дополнительных сопротивлений притоку флюида в скважину. Скин-эффект является результатом техногенного воздействия на призабойную зону продуктивного пласта при вскрытии его скважиной. Вследствие этого газодинамические характеристики призабойной зоны отличаются от остальной части продуктивного пласта. Скин-эффект количественно характеризует отличие эквивалентной проницаемости призабойной зоны скважины от остальной части дренируемой области. Он отражает качество вскрытия продуктивного пласта, зависящего от: степени загрязнения пласта буровыми и промывочными растворами; характера и качества сообщения пласта со стволом скважины; типа и эффективности методом интенсификации притока флюида к скважине и пр. Количественное значение устанавливается газодинамическими методами исследований скважин из результатов обработки кривых восстановления и кривых стабилизации забойного давления. Положительные величины скин-эффекта, свыше ноля, свидетельствуют о некачественном вскрытии продуктивного пласта. Отрицательные величины обычно связаны с образованием в призабойной зоне техногенных каверн, трещин, каналов. 9. Функция Бакли-Леверетта, физический смысл. Функция Б-Л отражает связь проницаемости и обводнённости продукции. Функция Баклея—Леверетта определяет полноту вытеснения и характер распределения насыщенности по пласту. Задачи повышения нефте – и газоконденсатоотдачи в значительной степени сводятся к применению таких воздействий на пласт, которые в конечном счете изменяют вид функции Баклея – Леверетта в направлении увеличения полноты вытеснения. Физический смысл - она представляет отношение скорости фильтрации (или расхода) вытесняющей фазы (воды) и суммарной скорости или расхода - равна объемной доле воды в суммарном потоке двух фаз.  -функция Бакли-Леверетта -функция Бакли-Левереттагде: vH , vв – скорости фильтрации нефти и воды, kн, kв – относительные проницаемости для нефти и воды, µн и µв – вязкости нефти и воды, s - водонасыщенность, k - коэффициент фазовой проницаемости. Таким образом можно определить функцию Бакли-Леверетта по значениям фазовых проницаемостей.  , ↑ - f (s) - функция Бакли-Леверетта, , ↑ - f (s) - функция Бакли-Леверетта,→ - S - насыщенность на фронте вытеснения Кривая - по такому закону измеряется функция Бакли-Леверетта. Время безводного периода эксплуатации: где b - ширина, l - длина, h - высота, qв - дебит воды, f - функция Бакли-Леверетта, m - пористость  ↑- f ′(s) - производная от функции Бакли-Леверетта, ↑- f ′(s) - производная от функции Бакли-Леверетта,+→ - S - насыщенность за пределами газовой скважины |