реферат. РЕФЕРАТ метание гранат и малого меча. Метания малого мяча, гранаты

Скачать 43.19 Kb. Скачать 43.19 Kb.

|

|

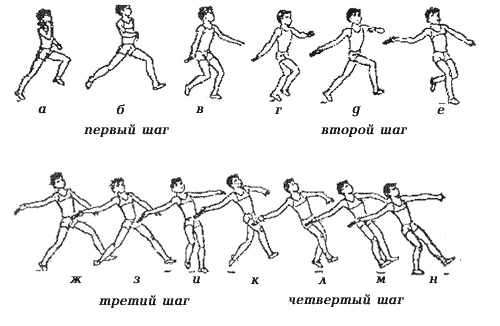

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАБАРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» РЕФЕРАТ по дисциплине: Адаптивная физическая культура Тема: Метания малого мяча, гранаты Выполнила Сорокина Ирина Владиленовна План метание упражнение граната мяч Введение Краткая историческая справка Разбег и подготовка к броску Финальное усилие Упражнения с малыми мячами Совершенствование техники Вывод Список используемой литературы ВВЕДЕНИЕ Изучению и совершенствованию техники метания способом «бросок из-за головы через плечо», к которому относится метание гранаты (или любых утяжеленных предметов – из-за отсутствия средств и инвентаря), не всегда уделяется должное внимание. Нередко можно слышать, что легкоатлетические упражнения просты и доступны для выучивания. Это не так. Действительно, основой легкоатлетических упражнений служат ходьба, бег, прыжки и метания. Однако внимательное изучение техники этих движений в легкоатлетических видах указывает на то, что они доведены до высочайшей степени усовершенствования. В технике движений копьеметателя (и других метателей) существует много тончайших нюансов: в его разбеге, последних шагах и всех фазах согласования движений ног, туловища и рук. Метания относятся к военно-прикладным умениям и навыкам. Они составляют важную часть подготовки школьников к службе в армии. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Метание гранаты в соревнования стало включаться в 20-х годах. В 1924 г. на первенстве Московского военного округа В. Никифоров впервые зафиксировал высшее достижение СССР – 59,53 м. С этого года метание гранаты включалось во все крупные соревнования по легкой атлетике, проводимые в Советском Союзе. Интерес к этому виду метания был достаточно высок. Он привлек много способной молодежи. В 1925 г. И. Сергеев метнул гранату на 75,80 м, что на 8 см было выше мирового рекорда американского атлета Томсона. В 1928 г. на арену лучших метателей СССР с результатом 72,98 м выходит Н. Арбузников. В 1934 г. он установил новый рекорд СССР – 79,80 м, а в 1935 г. Л. Антипьев довел его до 81,79 м, а еще через два года – до 87,89 м. После Отечественной войны метание гранаты включалось в крупные соревнования по легкой атлетике. Этот вид метания занимает определенное место в комплексе ГТО, т.к. представлял интерес для молодежи, начинающей заниматься метанием копья. Известный в эти годы метатель копья В. Цибуленко стал последним обладателем рекорда СССР в метании гранаты – 89,89 м. С 1932 г. в соревнованиях по метанию гранаты стали участвовать женщины. Первыми рекордсменками были З. Борисова (37,95 м) и Э. Мицис (38,82 м). Трижды улучшала рекорд А. Маслова. На Первенстве ВЦСПС в 1934 г. она показала результат 46,53 м. В 1936 г. на первенстве Ленинграда она метнула гранату на 48,87 м. Рубеж в 50 м первой преодолела К. Маючая, которая в 1937 г. метнула снаряд на 51,36 м. 24 В дальнейшем много раз улучшали рекорд СССР в этом виде легкой атлетики Н. Смирницкая и Г. Зыбина. Так, на соревнованиях сильнейших легкоатлетов страны в Одессе (1950 г.) Галина Зыбина выполнила отличный бросок – на 56,90 м. Техника метания гранаты мало чем отличается от техники метания малого мяча. Различие держания снаряда – в дополнительном способе отведения. Остальные движения обгона и заключительного усилия почти полностью повторяют движения техники метания малого мяча. Поэтому, навыки, созданные путем метания малых мячей, снежков, легких камей, будут содействовать успешному овладению техникой метания гранаты РАЗБЕГ И ПОДГОТОВКА К БРОСКУ Снаряд держится над плечом чуть выше уровня головы, причем локтевой сустав не должен быть ниже уровня плечевого, а угол между плечом и предплечьем должен быть более 90°. Такое положение метающей руки считается наиболее эффективным перед выполнением второй части разбега – подготовки к броску. Разбег совершается равномерно ускоренно легким пружинистым шагом, при этом спортсмен контролирует положение снаряда и метающей руки. Длина разбега может колебаться и зависит от индивидуальных особенностей метателя. В метаниях малого мяча и гранаты – разбег до 20 м. Разбег условно можно разделить на две части. Первая часть (6–8 шагов) разбега проводится с целью приобретения метателем первоначальной скорости, вторая (4–6 шагов) – подготовка к броску. Для сохранения скрестной работы ног и рук в разбеге спортсмен с шагом правой ноги выполняет незначительное движение назад кисти со снарядом. Разбег до начала отведения снаряда выполняется на передней части стопы со слегка наклоненным вперед туловищем. Вторая часть разбега называется подготовкой к броску (финальному усилию) и выполняется бросковыми шагами с незначительным ускорением, активно отводя снаряд назад. Обычно начало отведения снаряда отмечается на дорожке разбега контрольной отметкой. В практике существует несколько способов отведения снаряда в момент выполнения бросковых шагов, но все они направлены на обгон нижней частью тела (ноги) верхних. Это необходимо для увеличения пути приложения силы к снаряду – одного из основных факторов, влияющих на результат в метаниях. Школьники успешно осваивают отведение снаряда назад от плеча с одновременным поворотом плеча боком в направлении метания.  Однако при метаниях малого мяча и гранаты более эффективным является отведение снаряда от плеча вперед-вниз-назад. Отведение кисти со снарядом от плеча прямо назад облегчает сохранение общего прямолинейного продвижения метателя по разбегу. Отведение снаряда способом вперед-вниз-назад позволяет четче контролировать своевременность движений руки со снарядом относительно центра тяжести тела и является более динамичным замахом, что немаловажно для увеличения пути приложения силы к снаряду. Стремясь к созданию высокой (но не максимальной) скорости в разбеге, не следует допускать излишнего напряжения мышц тела, в противном случае это приводит к нарушению необходимого контроля за своими действиями и создает дополнительные трудности для выполнения следующей, наиболее ответственной, части движения. Скорость разбега метателя является его индивидуальной особенностью, соответствующей его физической и технической подготовленности. В заключительной части разбега в момент выполнения бросковых шагов, связанных с отведением снаряда и принятием удобного положения для выполнения финального воздействия на снаряд, важно правильное выполнение предпоследнего из бросковых шагов, так называемого «скрестного шага». Увеличивая скорость его выполнения, метатель создает условия для перехода к броску без остановки, что значительно повысит скорость воздействия на снаряд в финальном усилии. Это осуществляется быстрым отталкиванием стопой левой ноги, способствующим ускоренному выносу стопы правой ноги, обгону нижними частями тела верхних и облегчает отклонение туловища в правую сторону. При выполнении «скрестного шага» необходимо следить за последовательностью и согласованностью действий всех частей тела метателя. Приземляясь на стопу слегка развернутой наружу (25–40°) ноги, что создает впечатление «скрестного шага», метатель должен быть убежден в полном отведении снаряда метающей рукой. Такая постановка стопы с некоторым поворотом наружу вызовет незначительный поворот таза, но следует помнить, что этот поворот должен быть необходим. В исходном положении для броска ученик оказывается на слегка согнутой правой ноге, сохраняя положение с выведенным вперед тазом. Носок стопы правой ноги слегка развернут наружу, туловище повернуто левым боком по направлению к метанию, правая рука со снарядом отведена назад и в локтевом суставе прямая; левая рука, согнутая в локте, находится перед грудью, создавая натяжение мышц левой стороны туловища. В этот момент рука со снарядом и ось плеч составляют почти прямую линию, тяжесть тела находится в основном на правой ноге, левая нога внутренней стороной стопы касается грунта, прямая в коленном суставе. ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ Бросок начинается с поворотом стопы правой ноги пяткой наружу с одновременным разгибанием ноги в колене. Это разгибание продвигает вперед-вверх таз, опережая плечи. Одновременно кисть метающей руки поворачивается ладонью вверх, поворачивая руку в плечевом суставе и сгибаясь в локтевом. В результате этих действий оптимально растягиваются группы мышц передней части туловища, передней части бедра правой ноги и плеча правой руки со снарядом, и метатель оказывается в положении «натянутого лука». Из этого положения правая нога продолжает распрямляться в колене и стопе, левая, упираясь в грунт, способствует продвижению таза вверх-вперед и сохраняет натяжение мышц всего тела. Метатель полностью повернулся грудью вперед, из этого положения метающая рука со снарядом двигается через плечо мимо уха, еще более сгибаясь в локтевом суставе, оставляя предплечье и кисть со снарядом как бы волочащимся сзади. Эти действия метателя значительно влияют на увеличение пути приложения силы к снаряду, а значит, и начальной скорости его вылета. Одновременно с движением тела метателя вперед-вверх левая рука начинает движение локтем назад ладонью наружу, способствуя продвижению вперед туловища. Необходимо контролировать положение руки со снарядом над плечом. Это способствует использованию крупных групп мышц всего тела в необходимом прямолинейном воздействии на снаряд в финальном усилии. При приближении локтя метающей руки к уху плечи закончили поворот в направлении метания и начинают резкое движение вперед. Метающая рука, проходя над плечом, выпрямляется в локтевом суставе. Прочно упираясь стопой левой ноги в грунт, метатель завершает движение туловища хлестообразным движением кисти со снарядом. Метатель по инерции поворачивается правым боком по направлению метания, тем самым увеличивая путь воздействия на снаряд. Отклонение туловища метателя влево от направления метания, сгибание левой ноги в колене в момент выпуска снаряда – грубые ошибки, ведущие к уменьшению пути приложения силы к снаряду, а значит, к уменьшению начальной скорости вылета снаряда. Движение тела вперед после выпуска снаряда гасится перескоком с левой ноги на правую с поворотом ее под углом примерно 45° и сгибанием в коленном суставе с тем, чтобы не пересечь линию, ограничивающую коридор для разбега метателя. УПРАЖНЕНИЯ С МАЛЫМИ МЯЧАМИ 1. Подбрасывание мяча вверх правой (левой) рукой, ловля двумя руками. То же, ловля одной рукой. 2. Подбрасывание мяча вверх правой (левой) рукой. После удара мяча об пол поймать его: а) двумя руками; б) снизу правой (левой) рукой; 3. Броски мяча вверх правой рукой, ловля левой, и наоборот. 4. Удар мячом о пол сверху вниз правой (левой) рукой, ловля снизу. 5. То же, но поймать мяч сверху правой (левой) рукой. 6. Подбрасывание мяча вверх правой (левой) рукой. Хлопок в ладоши (перед собой или за спиной) и ловля мяча правой (левой) рукой. 7. То же, но хлопок после удара мяча об пол. 8. Передача мяча из одной руки в другую над головой, из-за спины, между ног. 9. Бросок мяча вверх. Поворот кругом через левое (правое) плечо и ловля мяча: а) двумя руками; б) одной 10. То же, но вместо броска сильный удар мячом о пол 11. Учащиеся выстраиваются в шеренгу на расстоянии 2 – 3 м от стенки. Мяч в правой (левой), бросок из-за головы в стену и ловля двумя руками. 12. То же, но после отскока мяча от пола. 13. Перебрасывание мяча в парах на расстоянии 3 - 4 м из-за головы одной рукой и ловля двумя снизу. То же, но расстояние между партнерами увеличивается. 14. Бросок мяча в стену из-за головы с расстояния 4 - 6 м и ловля одной рукой после отскока. 15. То же, но перед ловлей выполнить хлопок в ладоши, присесть, выпрямиться, повернуться кругом. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ Основой совершенствования техники метания является координационный навык броскового движения в сочетании со скоростью разбега. Однако единого мнения, что является определяющим элементом техники метания, у специалистов и спортсменов нет. Финская школа метания считает, что главное – это умение быстро выполнить все движения и сочетать в финальном усилии поворотно-разгибательное движение правого бедра и хлестообразное движение руки с ритмом разбега. Советская ленинградская школа метания (в частности В.И. Алексеев) считала главенствующим сочетание разбега с финальным усилием. Олимпийская чемпионка Э. Озолина подчеркивает важную роль элементов финального усилия – взятие «на себя» и выход грудью в последнем бросковом шаге. Обгон снаряда в скрестном шаге, совмещение тяговых усилий с осью снаряда и предполагаемой траекторией полета снаряда, сочетание работы метающей руки и левой ноги – моменты, на которых заостряли внимание тренеры сборной команды СССР В. В. Кузнецов и В.И. Алексеев. Главным средством в совершенствовании техники метания предметов является повторное выполнение упражнения. Под упражнением в данном случае надо понимать как целостное выполнение движений при метании предметов и вспомогательных снарядов, так и комплекс специальных и имитационных упражнений, помогающих создать правильные мышечные ощущения. С этой целью рекомендуем выполнять имитационные упражнения со снарядами и без них. При этом на замах делать вдох через нос, а на финальное усилие – выдох через рот, как в восточных единоборствах. ВЫВОД Анализ учебных программ по физическому воспитанию показал, что в зависимости от их направленности метанию отводится соответствующая роль и место: в комплексной программе метание рассматривается, как самостоятельное двигательное действие, подлежащее изучению; в программе с направленным развитием двигательных способностей метание - это средство развития координационных способностей. Целостность техники метательного движения не учитывается в традиционной методике обучения, где основной метод обучения - разучивание двигательного действия по частям, что противоречит структуре метательного движения. Рекомендуемая последовательность обучения: от хлестообразного движения кисти в момент броска до исходного положения перед началом разбега; не соответствует последовательности включения в работу звеньев тела в фазе финального усилия. Подбор подводящих упражнений должен осуществляться с учетом целостности техники изучаемого двигательного действия. То есть методика обучения направлена на формирование двигательного действия в целом, а не на изучение отдельных его элементов, что соответствует динамической структуре метательного движения. В процессе обучения необходимо создавать ориентировочную основу деятельности (посредством задания ориентиров: зрительных, слуховых, тактильных) с целью исключения ряда типичных ошибок и осуществления самоконтроля за выполнением задания. Результативность экспериментальной методики заключается: в более полной реализации естественных возможностей. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1.Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. 2.Физическая культура: Учебное пособие для студ. высших учеб. заведений 2-6 изд., перераб. / Под ред. В.Д. Дашинорбоева. - Улан-Удэ: Из-во ВСГТУ, 2007. - 229 с. 3. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 272 с. |