реферат. младенческая смертность как медикосоциальная проблема

Скачать 266.15 Kb. Скачать 266.15 Kb.

|

|

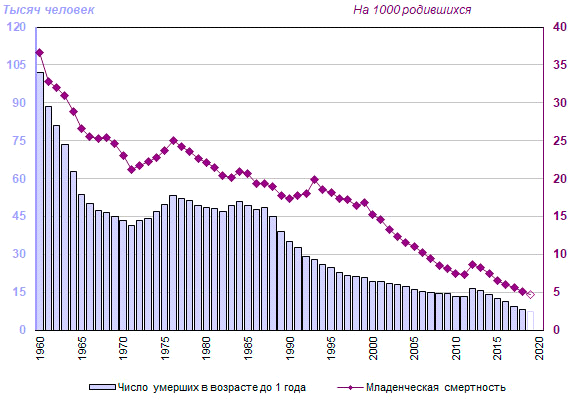

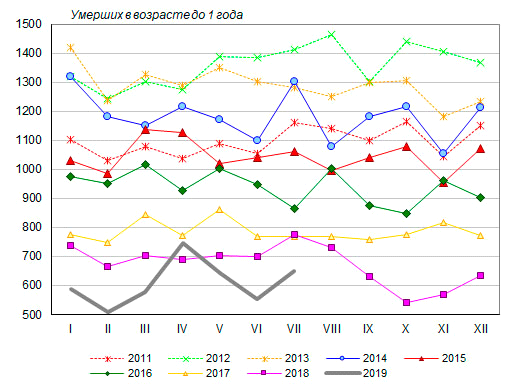

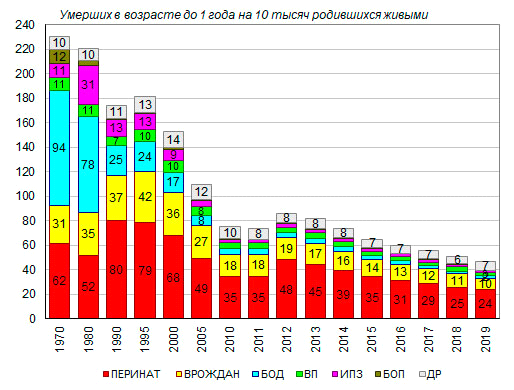

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ № 1. РЕФЕРАТ «МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА» Автор: студент 42 ст группы стоматологического факультета Белоусов Даниил Александрович Преподаватель: к.м.н, доцент Баянова Наталья Александровна Оренбург, 2021 Содержание: Введение……………………………………………………………………………...……. 3 стр. 1.Понятие младенческая смертность…………………………………………………….. 4-5 стр. 2.Причины, влияющие на показатели детской смертности…………………………….. 6 стр. 3.Проблема младенческой смертности и пути ее снижении…………………………… 7 стр. 4.Демографические итоги в России до середины 2020 года………………………….. 8-11 стр. Заключение………………………………………………………………………………… 12 стр. Литература…………………………………………………………………………………. 13 стр. Введение Вопросы младенческой смертности относятся непосредственно к демографической науке. Демография изучает численность, территориальное размещение и состав населения, закономерности их изменений на основе социальных, экономических, биологических и географических факторов, причин. При рассмотрении предмета исследования в демографии выделяют: изучение процессов брачности и прекращения брака, демографической функции семьи; рождаемости и ее социальной обусловленности; смертности и ее социальной обусловленности; воспроизводства населения, роста его численности, взаимосвязей демографических процессов и структур. Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, оказали неблагоприятное влияние на важнейшие демографические критерии, оценивающие состояние здоровья населения: показатели рождаемости, общей смертности, естественного прироста, средней продолжительности жизни, что привело к снижению численности населения. В этих условиях особенно актуальна проблема сохранения жизни и здоровья каждого родившегося ребенка, снижения младенческой смертности. Несмотря на положительную динамику, ее уровень в Российской Федерации, по — прежнему в 2-3 раза выше, чем в развитых странах Европы, Азии и Америки. Известно, что младенческая смертность — один из ключевых индикаторов уровня социально-экономического и культурного благополучия общества, эффективности здравоохранения. Поэтому вполне закономерно внимание к данному показателю со стороны не только врачей и организаторов здравоохранения, но и социологов, демографов, как в нашей стране, так и за рубежом. 1.Понятие младенческая смертность Под младенческой смертностью понимается смертность детей на первом году жизни (до 1-го года, в возрасте от 0 до 12 месяцев). Смертность в возрасте до 1-го года намного превышает смертность в большинстве возрастов, вероятность умереть этот период времени сопоставима с вероятностью смерти лиц, достигших 55 лет. Данный показатель отличается от других возрастных коэффициентов также спецификой расчета и огромным социальным значением. По уровню младенческой смертности, как и по величине продолжительности жизни, оценивают общее состояние здоровья и качество жизни населения, а в более широком смысле – уровень экономического развития и социального благополучия общества, поскольку данный показатель крайне чутко реагирует на изменения всех социально-экономических параметров. В совокупности с уровнем материнской смертности он указывает также на состояние репродуктивного здоровья населения и состояние служб родовспоможения, педиатрии и т.п. В отличие от других возрастных коэффициентов смертности, коэффициент младенческой смертности рассчитывается не по отношению к числу живущих в возрасте до 1 года (к среднегодовой численности населения в данном возрасте), а к числу родившихся живыми, которое, в свою очередь, определяется по различным методикам. Частные показатели, характеризующие различные составляющие младенческой смертности, рассчитываются по отношению к числу родившихся живыми и мертвыми в сумме, либо к числу родившихся живыми. В рамках первого года человеческой жизни выделяют несколько периодов, которые различаются как вероятностью смерти, так и структурой доминирующей патологии. Среди таковых выделяют: Перинатальный п. – представляет собой отрезок времени от 28-й недели беременности до конца 7-х суток внутриутробной жизни. Это важнейший период жизни плода и новорожденного, отличающийся самым высоким риском смерти (т.к. включает недоношенных детей). На его долю приходится до 70% смертей на первом году жизни. Этому периоду соответствуют понятие и показатель перинатальной смертности, объединяющие в себе комплексное воздействие условий и механизмов внутриутробного развития плода, условий его рождения и жизни в первые 7 суток (168 часов), а также предусматривающие возможность его смерти до рождения, во время родов и непосредственно после рождения. Его величина характеризует уровень репродуктивного здоровья матери, качество ее жизни, состояние родовспоможения и многие другие аспекты медицинского и социального развития в целом. Основными причинами смерти плода в данном п. являются: асфиксия (45%), респираторные расстройства, включая врожденную пневмонию (20%), врожденные аномалии (13-15%), родовая травма (7-9%), внутриутробная инфекция (около 2%). Неонатальный п. – период жизни ребенка от момента рождения до достижения им 28 дней. Этот показатель считается одной из ведущих составляющих младенческой смертности: чем выше доля смертей, приходящаяся на этот отрезок жизни новорожденного, тем ниже общий уровень младенческой смертности. Максимальным результатом на сегодняшний день является уровень в 80% от общего числа умерших в возрасте до 1-го года. В рамках неонатального периода выделяют два: ранний (1-я неделя жизни) и поздний (2-я – 4-я недели), которым соответствуют понятия и показатели ранней и поздней неонатальной смертности. Необходимо иметь в виду, что раннюю неонатальную смертность нельзя отождествлять с соответствующей частью перинатальной смертности, поскольку при расчете первой в знаменателе находятся лишь родившиеся живыми, тогда как во втором случае – все родившиеся, включая мертворожденных. Основными причинами неонатальной смертности являются: врожденные пороки развития, родовые травмы, постнеонатальные асфиксии, пневмонии новорожденных (исключая врожденную). Соотношение этих причин различается довольно значительно в зависимости от конкретных социальных условий, главным образом, от уровня жизни и состояния здравоохранения в части родовспоможения. Вероятность возникновения тех или иных патологий в большой степени обусловлена условиями развития плода и состоянием здоровья матери, которые в свою очередь детерминированы качеством жизни матери, семьи в целом. В силу этого зачастую темпы снижения младенческой смертности в целом оказываются выше, чем темпы снижения неонатальной смертности. Третьим периодом, который выделяется в рамках первого года жизни, является постнеонатальный (т.е. начиная с 28-го дня жизни и до достижения 1 года), для которого рассчитывается соответствующий ему показатель постнеонатальной смертности. В отличие от неонатальной смертности, которая в значительной мере определяется эндогенными факторами, то здесь ведущая роль отводится здоровью матери и ее поведению в период беременности. Стоит также сказать, что в постнеонатальном периоде возрастает влияние на здоровье ребенка внешних факторов: качества ухода и питания, педиатрической помощи, и т.д. 2. Причины, влияющие на показатели детской смертности Причины младенческой смертности в перинатальном периоде принято разделять на две группы: А) заболевания или состояние матери, патология беременности и родов; Б) заболевания и состояние плода; К первой группе причин относятся осложнения со стороны плаценты, пуповины и оболочек –преждевременная отслойка плаценты, патология пуповины и т.д.; такие осложнения беременности, как токсикозы второй половины беременности, преждевременное излитие околоплодных вод; непосредственно осложнения родов и родоразрешения. Причинами перинатальной смертности со стороны ребенка в развивающихся странах являются: по 22,5% – асфиксия и родовая травма, 12,7% – врожденные пороки развития, 1,4% – инфекции. Развитые страны имеют более высокий удельный вес врожденных аномалий и более низкий – интранатальных причин и инфекции. В свою очередь, в рамках неонатального периода основными причинами смертности являются: врожденные пороки развития, родовые травмы, пневмонии новорожденных (исключая врожденную). Соотношение этих причин различается в зависимости от уровня жизни и состояния здравоохранения в части родовспоможения. Принципиальной особенностью младенческой смертности в России, качественно отличающей ее от показателей ЕС, является устойчивая тенденция снижения доли неонатальной смертности в пользу увеличения постнеонатальной. Эта особенность динамики показателя обусловлена т.н. «недорегистрацией» умерших новорожденных. Основные способы занижения показателя младенческой смертности – «переброс» умерших детей в мертворожденные, не учитываемые в государственной статистике, или отнесение умершего ребенка к нерегистрируемым в ЗАГСе «плодам» («выкидышам», к которым в отечественной медицине – до 2011 г. включительно – относились прерывания беременности в сроке до 27 полных недель). На практике эти два «механизма» выявляются на основании очевидных структурных диспропорций числа живо- и мертворожденных, а также по диссоциации весовой структуры умерших – исчезновению детей пограничной массы тела (1000-1499 г), «перебрасываемых» в нерегистрируемые «плоды». Наконец, среди основных причин постнеонатальной смертности находятся врожденные аномалии, болезни органов дыхания, внешние причины. К последним, относятся качество ухода и питания, своевременность оказания педиатрической помощи, травмы. 3.Проблема младенческой смертности и пути ее снижении В настоящее время, как упоминалось в начале данной работы, показатели младенческой смертности не стабильны, но по сравнению с XX в. динамика положительна. В соответствии с анализом существующих проблем для снижения младенческой смертности, являющегося одной из целей «Стратегии развития здравоохранения РФ на период до 2025 года» можно выдвинуть следующие положения: обеспечение равного доступа к высококвалифицированной специализированной помощи независимо от проживания в городской или сельской местности путем регионализации помощи; уровневая система оказания перинатальной помощи; расширение сети перинатальных центров с возможностями оказания оптимальной помощи тяжелобольным и крайне незрелым недоношенным детям; обеспечение равнодоступной высокотехнологичной помощи беременным и роженицам высокого риска; обеспечение полноценного обследования потенциальных родителей на предмет врожденных заболеваний и возможных патологий будущего плода; повышение качества и регулярности наблюдения беременных для своевременного направления в учреждения необходимого функционального уровня, соответствующего состоянию здоровья женщины, состоянию плода, характеру течения беременности и предполагаемым срокам родоразрешения; мониторинг эффективности и своевременности госпитализации с соблюдением принципов регионализации; развитие экстренной транспортной службы для беременных, рожениц и новорожденных; обеспечение условий для непрерывного медицинского образования и повышения квалификации кадров; повсеместный анализ причин перинатальной смертности (включая мертворождения) отдельно для доношенных и недоношенных детей с целью выявления существующих резервов снижения перинатальных потерь; повышение репродуктивного образования российской молодежи и развитие соответствующего менталитета будущих родителей, основанного на ответственном отношении к собственному здоровью. 4.Демографические итоги в России до середины 2020 года Приводимые данные относятся на период до 2-го квартала 2020 года. Мы наблюдаем тенденцию снижения младенческой смертности. За первое полугодие 2019 года в Российской Федерации умерло 3672 ребенка в возрасте до 1 года, что на 572 человека, или на 13,5% меньше, чем за тот же период 2018 года. Коэффициент младенческой смертности в пересчете на год снизился до 4,7% против 5,1% по данным за тот же период 2018 года (на 7,8% меньше).  Рис.1. Число умерших в возрасте до 1 года (тысяч человек) и коэффициент младенческой смертности (умерших в возрасте до 1 года на 1 родившихся живыми), 1960-2020* годы * 2020 год - оценка по данным за январь-июнь в пересчете на год; числа умерших в возрасте до 1 года приведены без учета Крыма. Изменения младенческой смертности в регионах России были разнонаправленными. Снижение коэффициента младенческой смертности в январе-июле 2018 года по сравнению с тем же периодом 2018 года наблюдалось в 49 из 85 регионов-субъектов федерации, в 34 регионах – его значение возросло, в двух регионах – Республике Алтай и Амурской области – осталось на том же уровне. Сезонный фактор оказывает слабое влияние на уровень современной младенческой смертности в России. По уточненным данным годовой разработки наибольшие отклонения от среднегодовых значений чисел умерших в возрасте до 1 года в 2011-2016 годах составляли до 13%, но чаще не превышали 8% и приходились на разные периоды года. По данным помесячного учета за январь-декабрь 2018 года наибольшее число умерших в возрасте до года зарегистрировано в январе (738 человек), наименьшее – в октябре (540). По данным за январь-июль 2019 года наибольшее число умерших в возрасте до года учтено в апреле – 745 человек, а наименьшее – 509 – в феврале. Все помесячные значения в текущем году, кроме значений за апрель, меньше, чем в прошлом году, хотя по данным уточненной годовой разработки они могут быть несколько иными.  Рис.2. Число умерших в возрасте до 1 года по месяцам 2011-2019 годов, человек В последние годы все большее значение приобретает снижение смертности от отдельных состояний, возникающих в перинатальный период, а также от врожденных пороков развития – смертность от обеих причин смерти возросла в связи с расширением критериев живорождения. В то же время остается сравнительно высокой смертность от внешних воздействий, которые могут быть устранены или смягчены при надлежащем современном уходе за новорожденными. Именно смертность от преимущественно внешних воздействий (включая внешние причины, инфекционные и детей в возрасте до 1 года). Снижение младенческой смертности наблюдалось и по другим основным классам причин смерти: от врожденных аномалий – на 11,1% (9,6 против 10,8 на 10 тысяч родившихся живыми), болезней органов дыхания – на 9,1% (2,0 против 2,2), отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде - на 6,3% (23,8 против 25,4), некоторых инфекционных и паразитарных болезней - на 5,3% (1,8 против 1,9 на 10 тысяч родившихся живыми).  Рис.3. Младенческая смертность по основным классам причин смерти, умерших в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся живыми * 2019 год – по данным за январь-июнь в пересчете на год; ** – отсутствует статистика за 2020 год. (ПЕРИНАТ - от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде; ВРОЖДАН - от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений; БОД - от болезней органов дыхания; ВП - от внешних причин смерти; ИПЗ - от некоторых инфекционных и паразитарных болезней; БОП - от болезней органов пищеварения) Помимо младенческой смертности важным индикатором социального благополучия и развития системы здравоохранения служит показатель материнской смертности – число умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода на 100 тысяч родившихся живыми. В последние годы она довольно существенно снизилась, опустившись до 8,8 в 2017 году, тогда как до 2010 года она превышала 20 умерших на 100 тысяч родившихся живыми. Начиная с 2007 года, Росстат публикует данные о материнской смертности без учета поздней материнской смерти, в 2007-2009 годы значение показателя оставалось относительно стабильным и стало сокращаться только с 2010 года. В результате поздней материнской смертности (спустя 42 дня после родов) в 2016-2019 годах умирала одна женщина в год. В свою очередь, на период январь-июнь 2020-го года, материнская смертность в России незначительно увеличилась, составив 9,1 на 100 тысяч родившихся живыми, хотя абсолютное число женщин, умерших от причин материнской смертности, продолжало сокращаться, составив 146 человек против 149 в 2017 году. Вполне возможно, что свою лепту внес короновирус, статистика не вносит точных данных по этому поводу. Значение показателя перинатальной смертности устойчиво снижалось до 2011 года, когда оно составило 7,16 на 1000 родившихся живыми и мертвыми. В 2012 году, после расширения критериев живорождения, значение перинатальной смертности возросло до 9,98 умерших на 1000 родившихся живыми и мертвыми. В последующие годы она снижалась, опустившись в 2018 году до 7,23 на 1000 родившихся живыми и мертвыми (в том числе 5,51 мертворожденных). Число умерших в возрасте до 7 дней в расчете на 1000 родившихся живыми составило в 2018 году 1,72. Если 10 лет назад уровень младенческой смертности в России составлял 8,14 на 1000 родившихся и был в 3 раза выше, чем в развитых странах, то сейчас положение улучшилось - разрыв с лидерами сократился, Россия уже в 2018 году находилась на уровне некоторых стран Восточной Европы (например, на уровне Хорватии, Венгрии, Польши). Заключение Результаты анализа свидетельствуют о недостатках в организации и оказании реанимационной помощи новорожденным. Анализ младенческой смертности свидетельствует, что из группы врожденных пороков развития 45,9% занимают врожденные пороки сердца и системы кровообращения, 32,9% множественные пороки развития, 18,4% расщепление позвоночника (spina bifida) и другие пороки НС. Ежегодно в стране рождается более 50 000 детей с врожденными аномалиями сердца. В среднем 75% из них погибают в возрасте до 1 года, значительно увеличивая показатель младенческой смертности. При этом оперативное лечение получают лишь 25% от всех нуждающихся. Решение данного вопроса во многом определяется своевременностью установления диагноза и оказания медицинской помощи. Однако, в России данный вопрос уже не стоит ребром, так как ситуация меняется. Положительная тенденция – снижение показателя смертности – носит продолжительный характер. В частности, благодаря определяемыми Правительством РФ программами и грамотным управлением на местах через Министерство Здравоохранения РФ. Литература 1. Боброва, И. Н. Состояние младенческой смертности и пути ее снижения в субъекте Российской Федерации : дис. ... канд. мед. наук / И. Н. Боброва. -Москва, 2011. - 176 с. 2. Горяинова И.Л. Медико-социальные проблемы младенческой смертности, пути её снижения и профилактики. Автореф. дис. канд. М. 2010. 24с. 3. Закономерности и тенденции младенческой и детской смертности в Российской Федерации / А. А. Баранова [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2015. - № 1. - С. 35-41. 4. Суханова Л.П., Скляр М.С. Детская и перинатальная смертность в России: тенденции, структура, факторы риска //Социальные аспекты здоровья населения [Электронный научный журнал]. 2007. №4. 5. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития здравоохранения на период до 2025 года». |