КО ВАЛЕОЛОГИЯ наркотики. Наркомания и меры ее предупреждения

Скачать 206 Kb. Скачать 206 Kb.

|

|

Реферат По предмету: «Валеология» На тему: «Наркомания и меры ее предупреждения» Москва 2011 год Содержание Введение…………………………………………………………………………….3 1. Теоретический анализ проблемы изучения причин употребления психо-активных веществ подростками и профилактики наркомании в условиях школы……………………………………………………..5 1.1 Характеристика причин, приводящих к формированию наркотической зависимости……………………………….....................................5 1.2 Психолого-педагогические условия профилактики наркомании в школе…11 2. Эмпирическое исследование профилактики наркомании среди подростков, употребляющих и не употребляющих наркотики…...............14 2.1 Организация и методы исследования…………………………………………14 2.2 Обработка и анализ полученных результатов………………………………..16 2.3 Основные направления психокоррекционной работы по профилактике наркомании в школе……………………………………………………………….21 Заключение…………………………………………………………………. ……24 Список литературы………………..………………………………………………26 Приложение А………………………………………………………………………27 Приложение Б………………………………………………………………………29 Введение На стыке двух тысячелетий молодежь оказалась в мире с деформированными морально-нравственными ценностями. Возникновение нового социокультурного пространства, в котором одной из основных базовых ценностей становятся деньги и удовольствия, причем достигаемые зачастую криминальными способами привело к тому , что многие молодые люди лишены не только ощущения смысла жизни, но и цели своего существования. Постоянное пребывание молодежи в такой психологически очень сложной, можно сказать в какой-то мере экстремальной ситуации, порождает у них желание уйти от реальной действительности, получить максимальное удовольствие, путем изменения своего психоэмоционального состояния с помощью наркотических и психоактивных веществ. Данное положение дел осложняется еще и тем, что изменение психического состояния, таким образом, стало модным и, в определенном смысле престижным, в молодежной среде. Как не парадоксально, не малый вклад в данную ситуацию вносят средства массовой информации, жонглируя различными фактами из области наркологии, приводя примеры о кумирах киноиндустрии и эстрады, употребляющих наркотики, снимая соответствующие фильмы и пр. Кроме того, употребление наркотиков требует от молодых людей постоянного наличия денег, которые очень часто достаются с помощью криминальных средств: грабежа, разбоя и т.п. А наркотические состояния, в свою очередь, приводят к неадекватному поведению и уголовным деяниям. По данным наркологических служб, в крупных российских городах каждый третий подросток в возрасте от 11 до 15 лет знаком с психоактивными, наркотическими веществами. Таким образом, наркомания в подростковом и юношеском возрасте, наиболее критических периодах, является острой и все более усиливающейся социальной проблемой. Обращение молодежи к наркотикам или алкоголю имеет в своей основе психологические причины, в частности, подсознательное ощущение собственной несостоятельности, неспособности адаптироваться в окружающей социальной действительности. Следовательно, исследование отношения молодежи к употреблению наркотиков и психоактивных средств, с целью выявления психолого-педагогических предпосылок к профилактике наркомании в школе выступает безусловно актуальной задачей практической психологии. Цель работы – Выявление предпосылок предупреждения (профилактики) наркомании через изучение. Гипотеза исследования: профилактика наркомании в школе должна быть основана на воспитании негативного отношения подростков к употреблению наркотических средств. Предмет исследования – представления о смысле жизни и отношение к наркотикам у подростков, употребляющих наркотические вещества. Объектом исследования выступили подростки 12-17 лет. Исходя из сформулированной цели и предмета исследования решались следующие задачи: Провести теоретический анализ литературных источников по изучаемой проблеме. Выявить отношения подростков к употреблению наркотиков. Проанализировать основные направления профилактики наркомании в школе Практическая значимость данной работы заключается в том, что полученные результаты целесообразно использовать для психокоррекции и психологического просвещения подростков и юношей, для проведения тренингов по развитию навыков рефлексии, саморегуляции и формированию ответственности. 1. Теоретический анализ проблемы изучения особенностей отношения и причин употребления психоактивных веществ подростками 1. Характеристика причин, приводящих к формированию наркотической зависимости. В отечественной научной литературе неоднократно освещались возможные предпосылки и мотивы потребления психоактивных веществ, факторы риска, причины первой пробы наркотика и т.д. Психоактивные препараты представляют собой «химические вещества, нарушающие психическое функционирование: алкоголь, никотин, барбитураты, транквилизаторы, амфетамины, героин и марихуана1. В последние годы зависимость от психоактивных веществ получила название химической. Термин химическая зависимостьвключает в себя все формы зависимости – алкоголизм, наркоманию и токсикоманию. В наркологии принято выделять три группы факторов, которые в той или иной степени влияют на распространение химической зависимости в обществе. Это – социальные, психологические и медико-биологические факторы. Однако, А.В. Надеждин к выше перечисленным, добавляет группу традиционных факторов: культурное потребление психоактивных веществ в данной местности. Говоря о медико-биологических факторах следует отметить следующее. По мнению американских исследователей, наркомания и алкоголизм имеет такой же механизм передачи генетического кода, как передача некоторых психосоматических заболеваний по наследству. В частности, утверждается, что тяга растущих людей к наркотикам предопределена генетически, т.е. наличием «счастливых комбинаций генов». Следовательно, наследственная отягощённость психическими и/или наркологическими заболеваниями является существенным фактором приобщения подростков к наркотикам. По мнению отечественных исследователей (А.Е. Личко, В.С. Битенский, Н.Ю. Максимова, В.И. Рерке), на процесс приобщения к употреблению наркотиков и алкоголя оказывают влияние как генетический, так и социальный факторы. Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что индивид, имеющий тенденцию (предрасположенность) пристрастия к наркотическим веществам совсем не обязательно должен стать таковым. Значительно важнее рассматривать социальное окружение, т.е. при каких обстоятельствах социального значения может развиться склонность к наркотикам и алкоголю. Если, например, подросток, имеющий генетическую предрасположенность к наркотикам, будет целенаправленно включён в систему здоровых социальных взаимоотношений, в деятельность, имеющую общие цели и задачи, у него никогда не разовьётся потребностное состояние уйти от активной жизненной позиции и встать на путь отклонения от нормы. Анализируя социальные факторы, влияющие на развитие зависимостей, нужно упомянуть наиболее значимые из них. Во-первых, экономическое и социальное неблагополучие. Дети из социально неблагополучных семей, для которых характерны социальная изолированность, неудовлетворительные жилищные условия, родители которых имеют мало престижный род занятий или являются безработными, имеют большие шансы злоупотреблять алкоголем и наркотиками. С другой стороны, примерно также высок шанс наркотизации у детей из внешне благополучных, состоятельных семей: озабоченность родителей своим социальным положением, напряженность, тревожность, конфликты, часто возникающие в отношениях между бизнесменами и их супругами и детьми, создают неблагоприятную обстановку в семье, что не может не отразиться на психологическом благополучии подростка. Во-вторых, частые перемены места жительства, которые оказывают отрицательное влияние на психологическое состояние подростка, поскольку сталкивают его с необходимостью построения отношений с новыми друзьями, соседями, одноклассниками, что часто влияет на появление трудностей и проблем. Чем чаще семья переезжает, тем выше опасность первой пробы наркотиков. Однако, если семья умеет органично вливаться в жизнь общества на новом месте, а соседи ей рады, данный риск понижается1. Противоречия и несогласованность в законодательстве – еще один социальный фактор. Двойственность законов и правил, действующих в отношении алкоголя и наркотиков, на местном и федеральном уровнях, допускает их игнорирование. Также важно, что часто меняющееся законодательство не всегда становится известно обывателю, и незнание может толкнуть его на преступление. Еще одним значимым социальным фактором является доступность алкоголя и наркотиков. В школах, где наркотики более доступны, существуют более высокие показатели их употребления. Кроме того, на вероятность употребления наркотиков оказывает влияние соседство со школой ночных клубов, ресторанов, кафе, продуктовых магазинов, рынков, парков и других мест с пониженным контролем над распространением наркотиков и алкоголя. Существенную роль играет распространение информации о наркотической зависимости. Источником информации, при этом, являются: художественные и документальные фильмы, телепередачи, газетные и журнальные стать, беседы со взрослыми (родителями, учителями, врачами), рассказы старших ребят и сверстников. С одной стороны, профилактическая работа взрослых, не являющихся специалистами, строится на утрированных оценках, чрезмерном морализировании и запугивании, является малоэффективной. А с другой стороны, идёт другая «работа»: школьники обсуждают проблемы в своём кругу, где есть «знатоки». Расхождение сведений, распространяемых взрослыми и подростками, усиливает интерес подростка к наркотическим веществам. Активная пропаганда в средствах массовой информации направлений молодёжной субкультуры, связанных с употреблением наркотиков (клубная культура, некоторые стили музыки (рейв, джангл и т.п.)), завуалированная пропаганда легализации наркотиков, проводимая отдельными СМИ. Разные источники оказывают на подростков неоднозначное влияние. Известно, что школьники 10-12 лет, например, под влиянием увиденных фильмов начинают играть в «наркоманов», а у подростков 13–17 лет складываются ложные представления о престижности наркомании. Интерес к проблеме может активизироваться после чтения сенсационных статей в печати. Несмотря на обилие источников информации и разнообразие содержащихся в них сведений, школьники не умеют отличать достоверные факты от ложных. Большую роль в развитии различного вида зависимостей играет субкультура, в которую включен подросток. Субкультуры сильно ориентированы на внешние атрибуты, а установки и ценности молодежной субкультуры, в большинстве случаев, содержит и ряд негативных аспектов. Наиболее характерным из них является употребление психоактивных средств и наркотических веществ, в частности1. Наркотическая составляющая молодёжной субкультуры – «это модно», «это круто», формировалась достаточно медленно, на протяжении 10-15 лет. Считается, что первой неформальной группой, которая познакомила молодёжь с наркотиками, были хиппи 60-70-х годов прошлого века. Философия хиппи – это мир, всеобщая любовь и уход, через использование галлюциногенов, из несовершенного мира в мир идеальный. Особенно опасным стало использование наркотиков в 70-е годы в связи с распространением философии панков – философии разрушения и самоуничтожения. Их лозунгами были слоганы – «Нет будущего для меня» и «Живи легко, умри молодым». Как известно, первый приём и некоторые последующие приёмы наркотика (до тех пор, пока подросток не перейдёт на одиночное потребление) происходят исключительно в группе. Первоначальный групповой мотив потребления наркотических средств, в своей основе имеет эйфорическое действие. Именно этот опьяняющий эффект становится подкрепляющим, делающим эпизодическое потребление систематическим. Впервые наркотические средства предлагают попробовать подросткам друзья при неформальных встречах в 69,4% случаев1. Самым распространённым местом первой пробы наркотических средств и псиоактивных веществ, по данным исследования В.С. Битенского, для 57% подростков и молодёжи, является круг сверстников вне помещений, 12,6% - впервые пробуют наркотики на дискотеке, также в кругу сверстников (8). Охарактеризуем теперь психологические факторы, влияющие на интерес к наркотикам и их употребление подростками. Склонность к антисоциальному поведению и гиперактивности. Этот фактор риска главным образом связан с мальчиками младших классов. Если они необщительны, чувствуют себя изолированными среди одноклассников, ведут себя агрессивно, то они подвержены риску правонарушений и злоупотребления наркотиками в подростковом возрасте. Если агрессивное поведение сопровождается гиперактивностью в раннем детстве, также существует большая вероятность того, что у юноши будут проблемы со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Неуспеваемость, отсутствие желания продолжать обучение в школе. Начиная с четвёртого, пятого и шестого классов неудачи в учёбе усиливают риск злоупотребления алкоголем, наркотиками и вероятность правонарушений. Подростки, которым школа ненавистна и которые не стремятся закончить её, затем поступить в вуз, имеют большие шансы пристраститься к наркотикам. Неграмотность и противоречивость профилактической информации, часто приводящая к противоположному эффекту. Подростки стремятся к поиску новых ощущений, которых достигают при помощи более доступных, легальных средств – табака и алкоголя. Алкоголь, среди них, наиболее доступен. Причём подростки практически не встречают ограничений в приобретении и употреблении спиртных напитков, за исключением денежных. Они считают допустимым пребывание своего сверстника в нетрезвом состоянии на дискотеке. Употребление психоактивных веществ стало элементом образа жизни подростков. Они воспринимают зависимость от психоактивных веществ, лишь как дурную привычку, от которой легко избавиться. Эти аспекты достаточно подробно изложены в результатах исследований В.Е. Пелипас, Л.Н. Рыбакова и др.1. Наркотические вещества и сейчас принимают для достижения эйфории, с целю экспериментирования со своим психическим состоянием. Для этих целей современным подросткам доступен не только алкоголь, табак, но и другого вида наркотические вещества. Табакокурение – одна из разновидностей токсикоманий. В самом процессе курения наиболее ярко проявляется стремление подражать взрослым. Подростки при курении копируют все детали этого процесса, характерные для тех лиц, которым они стремятся подражать. При негативном отношении родителей к этой привычке, подросток начинает курить тайком в компании сверстников. В процессе курения реализуется стремление подростков к группированию, здесь можно поговорить на запретные темы, найти взаимопонимание и поддержку у собеседника, повысить свой авторитет у сверстников, расширить дружеские контакты и др.2. Эмоциональный фон, создаваемый запретом и желанием пообщаться, способствует закреплению привычки, хотя у большинства подростков на первых этапах курение вызывает неприятные ощущения (кашель, першение в горле, головокружение, тошноту и т.п.). С одной стороны, курящие подростки плохо учатся, часто болеют простудными заболеваниями, у них нарушается аппетит, они становятся раздражительными и конфликтными. А с другой стороны, подростки, испытывающие трудности в обучении, имеющие проблемы в общении со сверстниками, обладающие заниженной самооценкой, могут скорее приобщиться к курению и употреблению других психоактивных веществ, чем их более успешные сверстники. Не менее важна и сложившаяся обстановка в семье, влияющая на поведение подростка. Эта проблема связана с постепенным осознанием подростками различий их положения в семье. В каждой семье есть свой уклад и требования к детям в разных семьях не одинаковы. Одному предоставлена большая самостоятельность, и родители ему доверяют, другого – мелочно опекают и т.д. Важной причиной конфликтов подросткового возраста является актуализация проблем самостоятельности, независимости подростка от взрослого, а также – его убеждения в несправедливости взрослых. Именно это и является неблагоприятным фактором развития подростка, т.е. особенности внутрисемейных отношений. С одной стороны это гиперпротекция и безнадзорность, когда подросток воспитывается в обстановке явного или скрытого эмоционального отвержения. Отсутствие внимания со стороны родителей ставит перед ним задачу – преждевременно стать взрослым. Так как эта задача не может быть выполнена, она порождает ощущение ничтожности, ненужности собственной индивидуальности. Итак, была дана характеристика основных медико-биологических, социальных и психологических факторов, влияющих на развитие у подростка потребности в употреблении психоактивных веществ. 1.2 Психолого-педагогические условия профилактики наркомании в школе Одно из важных направлений борьбы с распространением наркомании среди подростков - это комплекс социально-педагогических мер, где основным участком борьбы с этим злом является профилактика. Профилактика наркомании — понятие ёмкое, охватывающее практически все стороны общественной жизни. Осуществить её - значит повысить внутреннюю культуру людей, улучшить их межличностные отношения. Профилактика наркомании - целенаправленное воздействие на все общественные институты, связанные с воспитанием и образованием подрастающего поколения, так как на современном этапе именно детская наркомания является базой для развития профилактической деятельности в обществе в целом1. В соответствии с терминологией ВОЗ профилактику наркоманий подразделяют на: первичную, вторичную и третичную. Первичная профилактика заключается в предупреждении обращения к одурманиванию и имеет преимущественно социальный характер. Вторичная профилактика предполагает меры, предназначенные для того, чтобы задержать развитие болезни. При этом осуществляется не только ранняя диагностика и своевременное лечение, но и меры по предотвращению рецидивов после лечения. Третичная профилактика связана с предотвращением инвалидности за счет преимущественно реабилитационных мер. В литературе по данной проблеме существуют и другие мнения. Например, Э.А. Бабаян считает, что только первичная профилактика действительно является истинной и такая классификация умаляет её значение. А вторичную и третичную профилактику исследователь относит к условной, связанной со случаями реально сформированной зависимости (запоздалая, поздняя, терминальная)2. Существует и иной подход к делению профилактики на первичную, вторичную и третичную - в зависимости от поля деятельности3. К первичной профилактике относится информация, обращённая ко всему населению, вторичная - направлена на выявление групп риска в развитии наркомании, третичная - связана с теми, кто уже успел приобщиться к одурманивающим средствам (приложение А). По мнению многих исследователей, принципами антинаркотической профилактики в школе должны быть: 1)проведение профилактической работы в соответствии со стадиями формирования у детей установок в отношении употребления наркотиков; 2)работа должна проводиться с учётом психологических особенностей учащихся разных возрастных групп; 3) антинаркотическое воспитание должно осуществляться комплексно; 4)эта работа должна включать не только запугивание последствиями наркомании, но и разъяснение ценностей жизни, пропаганду здорового её образа; 5)необходим осторожный, дифференцированный подход; 6)работа должна проводиться только специально подготовленными людьми, чтобы не возникало нездорового интереса к наркотическим средствам. Превентивное обучение и воспитание предполагает информационное воздействие на подростков, работу с семьёй, психокоррекционную работу с трудными детьми. В настоящее время большое внимание уделяется профилактической модели, делается упор на развитии иммунитета человека в детстве и подростковом возрасте. Особое внимание уделяется связям ребёнка с семьёй, школой, группой сверстников. В данной модели используются специальные методы, направленные на то, чтобы улучшить структуру возможностей и поощрений, которые ребёнок получает в раннем детстве в семье, начальной школе, а вступая в подростковый период, в группе сверстников с позитивной социальной направленностью. 2. Эмпирическое исследование профилактики наркомании среди подростков, употребляющих и не употребляющих наркотики 2.1. Организация и методы исследования Цель эмпирического исследования – выявление особенностей самоотношения, подростков, употребляющих и не употребляющих наркотики. Задачи исследования: Исследовать особенности самоотношения респондентов. Изучить и дать оценку ситуационной мотивации подростков, употребляющих и неупотребляющих наркотические вещества. В исследовании приняло участи 28 учащихся средней общеобразовательной школы, в возрасте 12 - 17 лет, и 30 человек – пациенты детского отделения наркологической больницы, в возрасте 13 – 17 лет. Возрастные категории выборки представлены в таблицах 1 и 2. Таблица 1. Подростки, не употребляющие наркотики

Таблица 2. Подростки, употребляющие наркотики

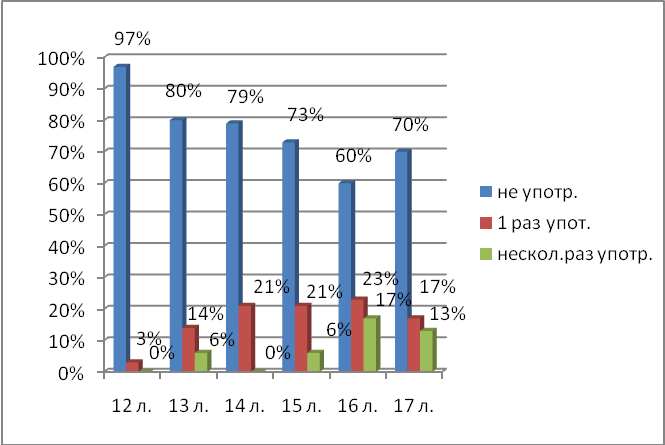

Методика оценки ситуационной мотивация употребления наркотиков у подростков (Авторы Петракова Т.И., Лимонова Д.Л., еньшикова Е.С.); Анкета по выявлению отношения и мотивов употребления наркотиков. Кратко охарактеризуем использованные методики. Методика оценки ситуационной мотивация употребления наркотиков у подростков В качестве методического приема исследования была разработана и апробирована проективная техника в виде 15 затруднительных ситуаций, требующих принятия определенного решения. Каждая ситуация содержала предложение попробовать наркотики со стороны какого-либо лица из ближайшего окружения подростка. Методика разработана в мужском и женском вариантах. "С нетерпением вы ожидали встречи со своим любимым. Вы готовы были пожертвовать всем, лишь бы оставаться рядом с ним. В этот вечер ваш друг был в подавленном настроении и все ваши попытки развлечь его оканчивались неудачей. Наконец, парень вам признался в том, чего бы он хотел. Он предложил вам изведать необычные ощущения, с чувством описывал, что сегодня вы как никогда будете близки друг другу, любовь станет прекрасней и сильней, а все вокруг будет напоминать увлекательный сон". "На дискотеке вы познакомились с М., понравились друг другу, нашли, что у вас есть общие интересы, вместе проводили вечера. М. рассказал вам о своих знакомых, "классной жизни", компаниях, доступных девчонках. Однажды новый приятель предложил вам "травку"". Испытуемых просили в ответ на предложение употребить наркотик рассказать о своих возможных последующих действиях, объяснить их. Полученные ответы представляли собой согласие или отказ подростков употребить наркотик, описание их мыслей, чувств и мотивировок принятия решения. Анализ полученных ответов позволял судить об определенной готовности подростков к приему наркотиков, обусловленной cтепенью информированности как о действии наркотиков, так и о нежелательных последствиях их употребления, наличием стремления получить соответствующие ощущения, вызываемые наркотиками, убеждениями, ценностями, связанными с представлениями о социальной нежелательности, или осуждении обществом. Эта предрасположенность подростка складывается, и реализуется в конкретном поведении при определяющем значении усвоенных ими представлений о допустимости употребления психоактивных веществ в определенных обстоятельствах. То есть можно говорить, что использованный методический прием позволяет выявить поведенческий аспект по отношению к употреблению наркотиков. Анкета по выявлению отношения и мотивов употребления наркотических средств представлена в приложении А. 2.2. Обработка и анализ полученных результатов. Рассмотрение полученных результатов начнем с анализа анкетирования относительно отношения подростков к проблеме употребления наркотических средств. Следует отметить, что, во-первых, выявлена определенная зависимость отношения подростка к данной проблеме от его возраста: проблема наркомании очень беспокоит 80% 13-летних и 15-летних подростков и только около 60% 16-летних и 17-летних респондентов, принявших участие в анкетировании. Был выявлен весьма тревожащий факт - около 30% 14-летних подростков не видят в употреблении наркотиков проблемы, считая, что «каждый живёт так, как хочет». Такого же мнения придерживаются 20% учащихся 16 – 17-ти лет. В ходе дальнейшего исследования, мы пришли к выводу, что рубеж 14-летия критический, т.к., с одной стороны, подростки именно этого возраста чаще других употребляют психотропные вещества, а с другой стороны, они же и чаще других подростков склонны давать социально-желаемые ответы, например, на прямой вопрос «Что вы будите делать, если Вам ваш хороший знакомый предложит попробовать наркотик?» 66% 14-летних подростков сказали, что откажутся и постараются убедить его, что распространять и употреблять наркотики – это зло. В 15 лет точно также поступили бы 52% подростков, в 16 лет – уже 40%, а в 17 – 20% всех опрошенных. Итак, следует отметить тенденцию снижения с возрастом давать социально-желаемые ответы, что, предположительно связано с ростом автономии от родителей и самостоятельностью подростков. Откажутся от предлагаемого наркотика и перестанут общаться с этим человеком в 12 лет – 32%, в 13 лет – 43%, в 14 – 25%, в 15 – 12%, в 16 – 37%, а в 17 – 17% принявших участие в анкетировании. Возможно, согласятся попробовать наркотик 16% 16-летних и 26% 17-летних подростков. В этот возрастной период юноши и девушки более искренне отвечают на вопросы анкеты, и по результатам методики Роджерса абсолютно все испытуемые /100%/ 16 – 17 лет имели средние показатели по шкале «лживости», т.е. соответствующие норме, На прямой вопрос: «Употребляете ли наркотики Вы лично?» - «нет» ответили: в 12 лет – 97%, в 13 – 80%, в 14т – 79%, 15 – 73%, 16 – 60%, 17 – 70%; «один раз пробовали»: в 12 лет – 3%, 13 – 14%, 14 – 21%, 15 – 21%, 16 – 23%, 17 – 17%; «несколько раз пробовали»: в 16 лет -- 17% и в 17 лет – 13%. Если объединить в одну группу подростков, которые пробовали наркотики один или несколько раз, то видно, как резкий скачок употребления наркотиков приходится на период 14 – 16 лет. Употребление наркотиков напрямую связано с необходимостью их оплачивать, поэтому в ходе опроса задавался вопрос о том, откуда берутся деньги на карманные расходы и на что эти деньги тратятся. Ответы респондентов свидетельствуют, что в основном подростки получают деньги от родителей. Таким образом, материальная зависимость подростков от родителей весьма высока. Большинство респондентов отмечали, что родители дают им деньги на карманные расходы, как правило, 1 раз в день или в неделю, реже – 1 раз в месяц. 20% 13-летних подростков сообщили, что родители вообще не дают им денег на карманные расходы. Можно предположить, что этот факт является одной из причин девиантного поведения несовершеннолетних. Наше внимание привлёк и тот факт, что на вопрос: «На что Вы тратите карманные деньги?» отказались ответить – в 13 лет – 23% подростков, в 14 лет – 33%, в 16 – 27%. В 12 и 15 лет процент неответивших на этот вопрос был незначительным, соответственно 8% и 3%. Анализ того, на что тратятся получаемые от родителей деньги показал: «на сигареты и пиво» тратят свои карманные деньги: 14% - 13-летних подростков, 24% -- 15-летних, 33% - 16-летних, 17% - 17-летних и всего 9% - 14-летних подростков. И если принять во внимание высокий уровень неискренности этих респондентов, то можно предположить, что 33% 14-летних подростков также тратят свои карманные деньги, именно, на сигареты и пиво. Зависимость от табака и пива, во-первых, не менее опасна для подростков, чем употребление нелегальных наркотиков и токсических веществ, во-вторых, уже выявлена тесная связь между потреблением табачных изделий, алкогольных напитков и потреблением наркотических средств. Согласно ранее проведенным исследованиям, среди курящих, пробовали или потребляют наркотические средства 48% респондентов, а среди некурящих – 12%.(28). На рис 1. графически представлены данные по употреблению наркотиков респондентами.  Рис. 1. Показатели употребления подростками наркотиков (результаты анкетирования по выявлению отношения и мотивов употребления наркотических средств) Перейдем к анализу представлений подростков 2-х групп о мотивации употребления наркотических средств (по методике оценки ситуационной мотивация употребления наркотиков у подростков). Из всех обследованных больше трети (36,3%) положительно отнеслось к предложению попробовать наркотик. Именно эта группа и стала предметом дальнейшего анализа. Большинство испытуемых (75,0%), положительно ответивших в данных ситуациях - это подростки, уже имевшие опыт употребления наркотиков. Здесь обращает на себя внимание не столько очевидность факта влияния прошлого опыта, сколько наличие группы лиц, потенциальных “экспериментаторов”, которая составляет 1/4 от всех, выразивших намерение употребить наркотик. Среди таких подростков 67,2% выразили однозначно положительное желание. Их установка жестко детерминирована импульсивным побуждением и полностью соответствует принятию предложения. Другие подростки из числа согласившихся на употребление наркотика (12,1%) были менее импульсивны в решении, хотя и не имели ничего против наркотиков. Они были избирательны к виду наркотического вещества, способу его применения и обстоятельствам, которые могли бы служить для этого оправданием. Следующая подгруппа подростков, продемонстрировала неоднозначный ответ - “скорее “да”, чем “нет” (20,7%) , в процессе принятия решения . У них выявлена потребность в дополнительной информации о том, что представляет собой предлагаемый наркотик, какие эффекты он дает, как его принимают, каковы сроки формирования зависимости, возможны ли неблагоприятные последствия для организма. Для них также имела значение авторитетность и значимость лица, которое предлагает наркотик, возможность поддержки с его стороны. В зависимости от предшествующего опыта положительные ответы употребить наркотики распределились следующим образом. В подгруппе имевшей опыт употребления, наибольшая доля ответов пришлась на импульсивное решение (72,5%) и наименьшая часть ответов была связана с интеллектуальным опосредованием (12,5%). Несколько иное соотношение выявлено в подгруппе не имевших опыта. Как и в предыдущей подгруппе наибольшая доля ответов была импульсивна (50,3%), а на втором месте по частоте - решения, связанных с элементами мышления (33,3%), но без критического анализа. Ответы большей части обследованных ориентированы на конкретный эпизод, собственный опыт, сиюминутное желание и состояние. Обучение подростков принятию отрицательного решения об употреблении наркотиков, связанного с интеллектуальной переработкой достоверной информации, может иметь существенное значение в профилактике приобщения к наркотикам. В эксперименте было выявлено, что наиболее часто согласие принять наркотик подростки высказывали в трех типах ситуаций: В ситуациях, где наркотик предлагается как “лекарство” от сильных эмоциональных переживаний: страха, ненависти, обиды, досады, бессилия, беспомощности, одиночества, связанных с неблагополучной семейной обстановкой и травмирующими семейными отношениями (присутствие в семье сожителей, алкоголизм родителей, безнадзорность, жестокое обращение с подростком). В ситуации, где главным является вопрос, оправдывает ли цель принятие наркотического средства, определяются ценности и личностные смыслы подростка в значимой для него ситуации выбора. Кроме того, выявляется способность испытуемого противостоять давлению группы или авторитету, рассчитывать на собственные силы, самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свое поведение. В ситуации, где намерение принять наркотик рассматривается с точки зрения таких факторов, как конформизм, демонстративный протест перед старшими, склонность к риску, любопытство, стремление к самоутверждению среди сверстников, снятие эмоционального напряжения. Выделение типичных ситуаций было обусловлено необходимостью апробировать использование рассказов в подростковой аудитории с тем, чтобы впоследствии, проведя групповую дискуссию и критический анализ возможных последствий, оценить возможность применения данного приема в работе с подростками. Варианты наиболее провокационных ситуаций использовались нами в качестве однократного кратковременно вмешательства на уроках с учащимися 8 и 9 классов средней школы (84 человека). Первоначально, после устного предъявления рассказов, было проведено закрытое голосование в отношении употребления психоактивных веществ. Затем, методом “мозгового штурма” сделан свод аргументации “за” и “против”, Далее, оценены близкие и отдаленные негативные последствия однократного употребления, важность личного решения и способы отказа от “соблазнительных” предложений. В заключение проведено повторное закрытое голосование в отношении личной позиции подростков в связи с возможностью употребления наркотика. В результате было выявлено, что при первом голосовании, готовность употребить наркотик выразили 39,8% опрошенных, а при втором - только 23,5%. Эти данные убедительно свидетельствуют о целесообразности применения данного приема в профилактической работе. Однако, следует отдавать себе отчет в том, что результат имеет кратковременный эффект и одноразовое вмешательство обладает весьма ограниченным влиянием на реальное поведение. 2.3 Основные направления психо-коррекционной работы по профилактике наркомании в школе Сегодня мы говорим о первичной профилактике в школе. Её целью является формирование активного адаптивного поведения учащихся. Но мы должны понимать психологические реалии этого процесса. Что необходимо для успешного осуществления первичной профилактики? 1. Развивать ресурсы личности Развивать активные стратегии поведения Развивать ресурсы среды, обеспечивающие социально- поддерживающее поведение родителей, учителей, сверстников. 2. Условиями успешного осуществления первичной профилактической активности будет понимание того, что учащиеся не реагируют на неё однозначно. 3. Гарантом успешности профилактического вмешательства будет формирование активной позиции самих учеников в этом процессе. 4. Изменение поведения учащихся зависит от изменения поведения учителей, а, стало быть, требует параллельного включения обучающих и тренинговых программ для педагогов. 5. Изменение поведения учащихся зависит от изменения поведения родителей, а, стало быть, предусматривает обучающие программы для родителей. 6. Изменение поведения учащихся зависит от интенсивности их действий по отношению к изменению в поведении представителей среды, в частности – сверстников, родителей, других значимых лиц. Стало быть, профилактическая программа должна предусматривать систему домашних заданий, имеющих целью обсуждение ряда основных вопросов с окружающих школьника людьми. Процессуальные исследования отвечают на вопросы, позволяющие вмешиваться в ход программы, например: принимается ли программа участниками, участвуют ли они в ней с удовольствием или отвергают, в чём сильные и слабые стороны программы по мнению участников и персонала, что именно даёт нужные, запланированные результаты? С целью получения процессуальных оценок проводился устный опрос и анкетирование участников. Им задавались следующие вопросы: Понравилось ли Вам участвовать в программе? Что было для Вас в ней полезным? Что может быть использовано в семейных взаимоотношениях (для родителей)? Что может быть использовано в работе ( для учителей)? Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить? Следует сказать, что программа была принята всеми участниками с удовольствием. Школьники, учителя и родители с нетерпением ждали занятий. Все выразили позитивное отношение. Участники отмечали, что практически всё было очень полезным и практические навыки взяты на вооружение. Школьники чаше всего говорили, что все элементы программы были полезными, но многое ещё предстоит осмыслит. Отмечались и высказывания такого рода: Опыт апробации программы для родителей, вопреки нашим опасениям, что родители не будут проявлять к ней интереса, показал, что как только родители включались в программу, они начинали понимать актуальную для них необходимость именно такой работы. Они хотели дальнейшего продолжения программы после того, как тренинговые занятия были закончены и с ними длительное время проводились индивидуальные консультации. Основной вывод, который сделали родители, участвующие в работе, это тот, что программа актуализировала осознанную потребность в изменении их поведения в семье и дала ответы на многие вопросы, которые они не могли разрешить ранее. Заключение Подростковый возраст является одним из самых проблемных и значимых возрастов для всего последующего когнитивного и личностного развития человека. К его особенностям относятся – чувствительность к оценке других людей относительно своей внешности, способностей и возможностей; критичность и одновременно самонадеянность, безапеляционность суждений; болезненная застенчивость и развязанность; желание быть признанным и оцененным другими и показная независимость, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами; обожествлением случайных кумиров; чувственное фантазирование и сухое мудрствование. Безусловно важным в подростковом возрасте является наличие временных перспектив, т.е. целостного видения человеком своей жизни в прошлом, настоящем и будущем, а также особенности самоотношения личности и осознание своих жизненных перспектив и смыслов. В противном случае подросток начинает прибегать к компенсаторным способам – употреблению алкоголя, наркотиков. Практика показывает, что обращение к наркотикам имеет в своей основе чисто психологическую причину – подсознательное ощущение собственной несостоятельности, неспособности адаптироваться в окружающей социальной среде. Иными словами, употребление наркотиков и алкоголя – это следствие адекватно не разрешенных внутренних психологических проблем. И подросток, идущий по пути наименьшего сопротивления, пытается решить свои проблемы с помощью наркотиков. Борьба с этой проблемой является первоочередной социальной задачей общества, задачей психолога является психологическая помощь подросткам в решении их проблем и построении конструктивных жизненных перспектив. В процессе опытно-экспериментальной работы мы решили следующие задачи: Выявили среди подростков группу социального риска. Вызвали у детей негативное отношение к наркотическим средствам, Показали подросткам пути выхода из трудных жизненных ситуаций. Помогли детям лучше узнать себя и развить навыки саморегуляции. Таким образом, мы можем сказать, что цель нашей профилактической работы с подростками была достигнута. Список литературы Гилинский Я., Афанасьев В. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. – СПб., 2011. Девиантное поведение подростков: причины, тенденции и формы социальной защиты / Под общ. Ред. Ю.А. Клейберга. – Тверь, 2008. Долгова Т.П., Клейберг Ю.А. Молодежная субкультура и наркотики: социокультурные и социопсихологические проблемы. – Тверь, 2011. Занков Л.В. К проблеме обучения и развития// Вопросы психологии. 2009. — № 3. Кондратьев М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. – Воронеж, 2011. Маликова Н.Н. Типология отношений студентов к наркомании // Вопросы психологии. 2008, № 3, с.5- - 57. Наркомания как форма девиантного поведения / Под ред. М.Е. Поздняковой. – М., 2011. Наркомания как форма девиантного поведения / Под ред. М.Е. Поздняковой. – М., 2011. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2 т. – М., 2009. Приложение А Анкета. В первой части анкеты на ряд предлагаемых вопросов, ответ мы предлагаем Вам дать самостоятельно, исходя из реально сложившейся ситуации (Вопрос 1-5) Во второй части анкеты мы предлагаем Вам выразить свое отношение к употреблению наркотиков. Обведите кружком номера вопросов, на которые Вы можете ответить утвердительно. (Вопросы 6-15) Как вы относитесь к проблеме наркомании?_________________ Употребляете ли наркотики Вы лично?_______________________ Откуда берутся деньги на карманные расходы и на что эти деньги тратятся. ____________________________________________________________ На что Вы тратите карманные деньги?_____________________________ Что вы будите делать, если Вам ваш хороший знакомый предложит попробовать наркотик?______________________________________________ Согласились бы Вы употребить наркотик, если бы Вам его предложил какой – нибудь авторитетный взрослый человек? Употребили бы Вы наркотики после огорчений, ссор или после того, как взрослый отчитает Вас? Когда у Вас проблемы или Вы чувствуете себя в затруднительном положении – Вы употребляете наркотики? Бывают ли такие случаи, что без наркотиков Вы чувствуете себя дискомфортно? Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство вины из-за того, что употребляете наркотики? Всегда ли у Вас есть причина, чтобы покурить марихуану или уколоться? Пытались ли Вы что-нибудь сделать, чтобы контролировать свое употребление наркотиков? Увеличивается ли у Вас число проблем, связанных с деньгами или работой? Не кажется ли Вам, что все больше людей стали обращаться с Вами несправедливо без достаточных на то оснований? Чувствуете ли Вы себя временами очень подавленно и сомневаетесь ли Вы при этом в смысле жизни? Спасибо за участие! Приложение Б Психолого-педагогическая модель профилактики наркомании

1 Наркомания как форма девиантного поведения / Под ред. М.Е. Поздняковой. – М., 2011. 1 Долгова Т.П., Клейберг Ю.А. Молодежная субкультура и наркотики: социокультурные и социопсихологические проблемы. – Тверь, 2011. 1 Девиантное поведение подростков: причины, тенденции и формы социальной защиты / Под общ. Ред. Ю.А. Клейберга. – Тверь, 2008. 1 Гилинский Я., Афанасьев В. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. – СПб., 2011. 1 Маликова Н.Н. Типология отношений студентов к наркомании // Вопросы психологии. 2008, № 3, с.5- - 57. 2 Наркомания как форма девиантного поведения / Под ред. М.Е. Поздняковой. – М., 2011. 1 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2 т. – М., 2009. 2 Занков Л.В. К проблеме обучения и развития// Вопросы психологии. 2009. — № 3. 3 Кондратьев М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. – Воронеж, 2011. |