Нарушения вентиляции

Скачать 111.8 Kb. Скачать 111.8 Kb.

|

|

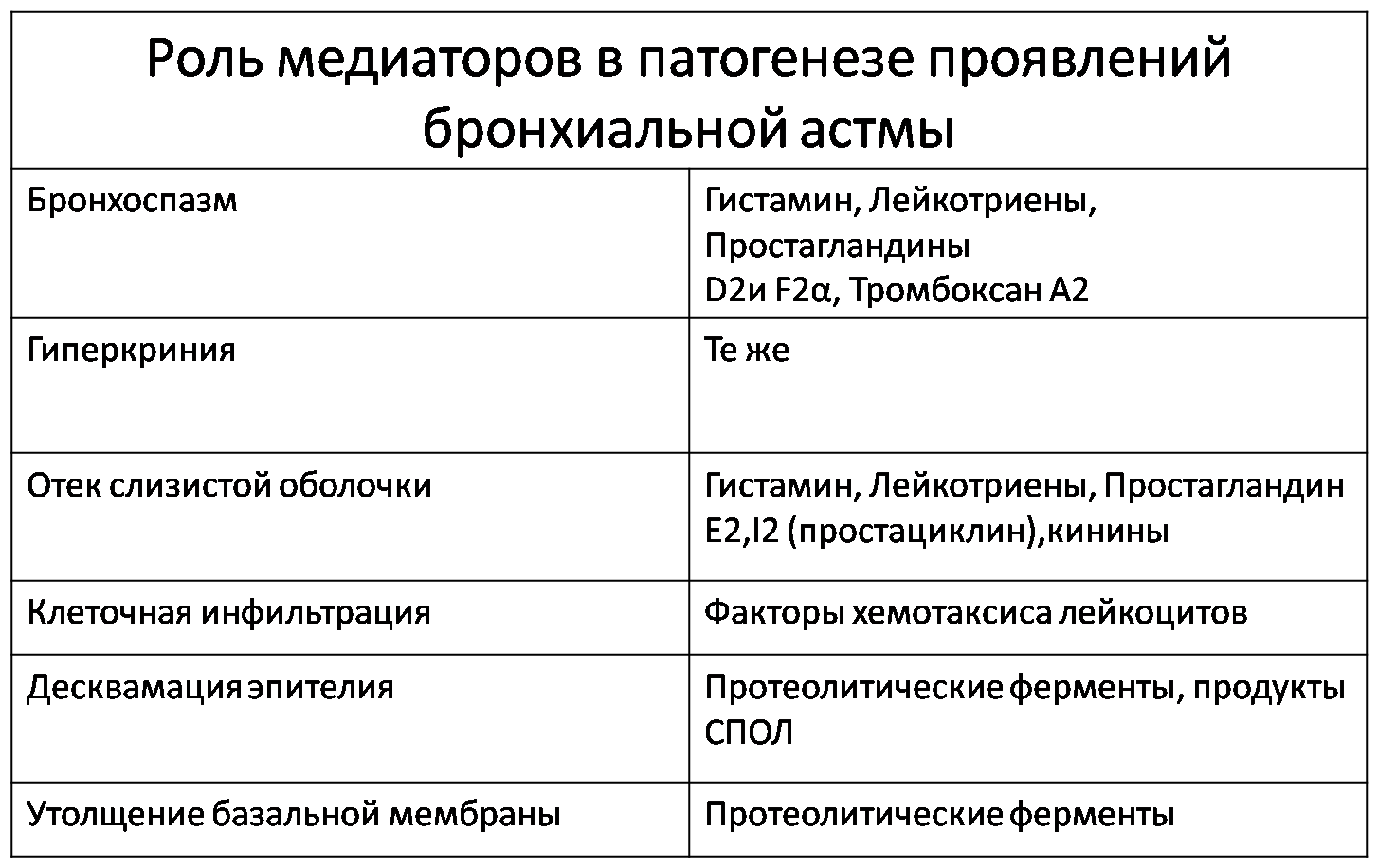

НАРУШЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ  Альвеолярная гиповентиляция Гиповентиляция альвеол воздухом (альвеолярная гиповентиляция) — типовая форма нарушения внешнего дыхания, при которой реальный объём вентиляции альвеол за единицу времени ниже необходимого организму в данных условиях. Причины: Обструкция дыхательных путей Нарушение растяжимости лёгких Нарушения нервной регуляции Обструктивный тип альвеолярной гиповентиляции. Заключается в снижении проходимости дыхательных путей. В связи с этим повышается сопротивление движению воздушного потока, снижается объём вентиляции и возрастает работа дыхательных мышц, увеличивается энергообеспечение (энергорасход) аппарата внешнего дыхания. Причины обструкции верхних дыхательных путей: обтурация пищей или другими инородными телами, западающим языком (при бессознательном состоянии), опухолью; спазм мышц гортани (при вдыхании раздражающих веществ, гипокальциемии); сдавление (компрессия) дыхательных путей извне (опухолью, увеличенными лимфоузлами, щитовидной железой). Причины обструкции нижних дыхательных путей: А. Обратимые механизмы: - спазм бронхов и/или бронхиол (при приступе бронхиальной астмы); - отёк слизистой оболочки; - гиперкриния, дискриния и мукостаз; - экспираторный коллапс бронхов - динамическое сдавление бронхов мелкого диаметра из-за повышения внутригрудного давления во время выдоха (особенно форсированного). Б. Необратимые: - ремоделирование бронха -фиброз, склероз- при хроническом обструктивном бронхите. Проявления: Снижение ЖЕЛ Снижение РОвыдоха Снижение ФЖЕЛ Снижение индекса Тиффно Даем бронхолитик: если индекс Тиффно увеличивается более чем на 10-15% =>в основе обструкции лежал спазм => диагноз БА. если индекс Тиффно не увеличился на 10-15% или не изменился =>необратимые механизмы обструкции =>хронический обструктивный бронхит или др. заболевание с необратимой обструкцией Рестриктивный тип альвеолярной гиповентиляции. Характеризуется снижением (ограничением) степени расправления лёгких. Причины: А. Легочные, связанны со снижением растяжимости ткани лёгких: фиброз интерстициальной ткани, ателектаз, диффузные опухоли Б. Внелегочные связаны с ограничением величины дыхательных экскурсий лёгкого: сдавление грудной клетки, снижение подвижности суставов грудной клетки, плевриты, фиброз плевры, наличие в грудной клетке крови, экссудата, транссудата, воздуха Проявления: Снижение ЖЕЛ Снижение РОвдоха и РОвыдоха Номарльная ФЖЕЛ и индекс Тиффно Нарушения механизмов регуляции внешнего дыхания. Расстройства центральной регуляции внешнего дыхания. Причины: травмы, новообразования в области продолговатого мозга, сдавление головного мозга (при его отёке или воспалении, кровоизлияниях), острая гипоксия различного генеза, интоксикации (например, этанолом, наркотическими средствами, эндотоксинами при уремии или печёночной недостаточности). Проявления: - Апнейстическое дыхание — временные остановки дыхания, характеризующиеся удлинённым вдохом за счёт судорожного сокращения дыхательных мышц и сравнительно непродолжительным выдохом. - Дыхание типа «гаспинг» наблюдается в агональном состоянии. Характеризуется глубокими судорожными короткими вдохами, большими промежутками между ними, отсутствием реакций на афферентные воздействия (например, болевые или повышение содержания углекислоты в крови). - Периодические формы дыхания характеризуются периодами усиления дыхательных движений с последующим их ослаблением и периодами апноэ. К ним относят дыхание Биота, Чейна—Стокса, Куссмауля. Механизм периодического дыхания: угнетение дыхательного центра→остановка дыхания→нарастание концентрации CO2 и уменьшение рН→возрастание афферентации к нейронам дыхательного центра→возобновление дыхания→уменьшение концентрации СО2 и увеличение рН→уменьшение афферентации→остановка дыхания→… Нарушения афферентной регуляции. А. Недостаток возбуждающей афферентации, проявляются угнетением дыхания: - отравление наркотическими средствами или этанолом ограничивают проведения к дыхательному центру возбуждающих стимулов. - низкая возбудимость хеморецепторов (у недоношенных детей или при аномалиях развития мозга). - снижение неспецифической тонической активности нейронов ретикулярной формации ствола мозга (например, при передозировке наркотических анальгетиков, барбитуратов, транквилизаторов и др.). Б. Избыток возбуждающей афферентации, проявляются частым, поверхностным дыханием: - стресс-реакции (сопровождаются активацией стимулирующей импульсации к дыхательному центру от рецепторов сосудов и бронхов), - чрезмерное раздражение ноци-, хемо- и механорецепторов при травме органов дыхания, брюшной полости или ожогах кожи и слизистых оболочек. В. Избыток тормозящей афферентации: - сильная боль в области грудной клетки и/или дыхательных путей (например, при травме, ожогах, плевритах); - чрезмерное раздражение слизистой оболочки дыхательных путей (при вдыхании раздражающих веществ, например нашатырного спирта, при вдыхании холодного или горячего воздуха при остром бронхите и/или трахеите). Г. Нарушения эфферентной нервной регуляции дыхания: - поражения проводящих путей от дыхательного центра к диафрагме (например, при ишемии или травме спинного мозга, полиомиелите) проявляются утратой дыхательного автоматизма и переходом на произвольное дыхание, которое прекращается при засыпании ( «проклятие Ундины»). - повреждение кортико-спинальных путей к дыхательным мышцам (причины те же) приводит к утрате произвольного контроля дыхания и переходу на «машинообразное» дыхание. - поражение нисходящих спинальных путей, мотонейронов спинного мозга, нервных стволов к дыхательной мускулатуре (например, при травме или ишемии спинного мозга, полиомиелите, ботулизме, невритах, блокаде нервно-мышечной проводимости при миастении или применении препаратов кураре). Проявления: снижение амплитуды дыхательных движений и периодическое апноэ. Альвеолярная гипервентиляция Гипервентиляция лёгких (альвеолярная гипервентиляция) — характеризующаяся превышением реальной вентиляции лёгких за единицу времени в сравнении с необходимой организму в данных условиях. Причины: - неадекватный режим ИВЛ; - стресс-реакции и невротические состояния (например, истерии или фобии). - раздражение центров головного мозга в результате их органического повреждения (например, в результате кровоизлияния, ишемии, при внутричерепных опухолях, ушибе и сотрясении мозга). - гипертермические состояния (лихорадка, тепловой удар и др.). - экзогенная гипоксия. Проявления: - гипокапния (потенцирует торможение утилизации О2 тканями, снижает коронарный и мозговой кровоток за счёт уменьшения тонуса стенок артериол и развития артериальной гипотензии); - дыхательный алкалоз; - гипокальциемия и связанные с ней мышечные судороги; - гипернатриемией, гипокалиемией, гипокальциемией, гипомагниемией ведущие к парестезиям. РАССТРОЙСТВА КРОВООБРАЩЕНИЯ В ЛЁГКИХ Лёгочная гипертензия Легочную гипертензию классифицируют: По причине: а) первичная (идиопатическая); б) вторичная (на фоне патологии легких, системных заболеваний, заболеваниях печени и др.) По механизмам: а) пассивная – в результате повышения давления в силу увеличения ровенаполнения в посткапиллярном отделе; б) активная – в результате спазма гладкой мускулатуры сосудов малого круга, т.е. прекапиллярная Выделяют три формы лёгочной гипертензии: прекапиллярную, посткапиллярную и смешанную. Прекапиллярная характеризуется увеличением давления в прекапиллярах и капиллярах в результате: - спазма стенок артериол (например, при эмболии лёгочных сосудов возникает их распространенный спазм, при снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе – рефлекс Лильестранда). Гипоксия является наиболее сильным фактором выброса медиаторов вазоконстрикции: катехоламины, эндотелии, тромбоксан А2. - обтурация микрососудов лёгких (например, микротромбами, эмболами). - сдавление артериол лёгких (например, опухолью, увеличенными лимфоузлами, повышенным давлением воздуха в альвеолах и бронхах во время приступа удушья, кашля). Посткапиллярная гипертензия характеризуется нарушением оттока крови из сосудов в левое предсердие и скоплением её избытка в лёгких, в результате: стеноза отверстия митрального клапана, левожелудочковой недостаточности инфаркт миокарда, гипертонический криз). Смешанная форма. Часто является результатом прогрессирования и осложнений пре- или посткапиллярной гипертензии. Например, при митральном стенозе затруднен отток крови из лёгочных вен в левое предсердие (характерно для посткапиллярной),что приводит к рефлекторному спазму артериол лёгких (рефлекс Китаева) характерному для прекапиллярной гипертензии. В случае, когда гипертензия приводит к острой или хронической правожелудочковой недостаточности говорят о формировании легочного сердца - увеличение и расширение правых отделов сердца в результате повышения артериального давления в малом круге кровообращения, развившейся вследствие заболеваний бронхов и лёгких, поражений лёгочных сосудов или деформаций грудной клетки. Механизмы хронического легочного сердца на фоне легочной патологии: 1. На фоне гиповентиляции (по рефлексу Лильестранда) развивается распространенный спазм сосудов малого круга. 2. На фоне частых обострений и гипоксии увеличивается количество фиброзной ткани в легких, которая сдавливает сосуды. 3. Гипоксия в результате патологии легких стимулирует синтез эритропоэтина и полицетемию, высокая вязкость увеличивает нагрузку на сердце. 4.Обструктивные заболевания приводят к формированию вторичной эмфиземы, разрушению межальвеолярных мембран и запустеванию капиллярного русла, что также повышает давление в малом круге. 5. Кашель создает высокое давление в грудной клетке (до 250 мм.рт.ст) затрудняющее ток крови в легких. Эти и другие факторы приводят к высокой легочной гипертензии→повышению постнагрузки на правый желудочек→гипертрофия, затем дилатация правого желудочка→правожелудочковая недостаточность: отеки (снизу вверх), боли в правом подреберье, асцит, цианоз. Проявления: признаки левожелудочковой и/или правожелудочковой сердечной недостаточности (застой крови в венозных сосудах, отёки, асцит и др.), уменьшение ЖЁЛ, гипоксемия и гиперкапния, ацидоз (дыхательный, при хроническом течении — смешанный). Гипотензия в сосудах малого круга Лёгочная гипотензия характеризуется стойким снижением давления крови в сосудах малого круга. Причины: - пороки сердца с шунтированием крови справа налево (например, при тетраде Фалло). - гиповолемии различного генеза (например, при длительной диарее, шоковых состояниях, в результате хронической кровопотери). - системная артериальная гипотензия (например, при коллапсах или комах). Нарушение вентиляционно-перфузионных отношений. В норме соотношение между величинами вентиляции и перфузии сопряжены как в отдельных областях, так и в лёгких в целом: кровоток реализуется в тех участках лёгкого, в которых осуществляется вентиляция. Нарушение сопряжения вентиляции и перфузии лёгких приводит к развитию дыхательной недостаточности. Локальная гипоперфузия лёгких: обтурация ветвей легочной артерии; сдавление сосудов лёгочной артерии; спазм ветвей лёгочной артерии; шунтирование крови (минуя альвеолы). Локальная гиповентиляция лёгких: расстройства биомеханики дыхания (обструкция или рестрикия) Нарушение механизмов регуляции внешнего дыхания (центральные, эфферентные, афферентные) Указанные обстоятельства несоответствия вентиляции или перфузии или обоих факторов обусловливают уменьшение рО2 в оттекающей от лёгких крови (гипоксемию) на фоне нормального рСО2 в крови (нормокапния), поскольку диффузия этого газа не снижена. Нарушение диффузии газов. Причины: - увеличение толщины мембраны в результате возрастания количества жидкости на поверхности альвеолярного эпителия (например, за счёт слизи или экссудата при аллергическом альвеолите или пневмонии), отёка интерстиция (скопления жидкости между базальными мембранами эндотелия и эпителия при отеке легкого). -увеличение плотности мембраны вследствие кальцификации (например, структур интерстиция), возрастания вязкости геля интерстициального пространства, увеличения количества коллагеновых, ретикулиновых и эластических волокон в межальвеолярных перегородках (фиброзирующий альвеолит, пневмоканиозы). Дыхательная недостаточность Дыхательная недостаточность — патологическое состояние, при котором система внешнего дыхания не обеспечивает уровня газообмена, необходимого для оптимальной реализации функций организма и пластических процессов в нём. Проявляется дыхательная (лёгочная) недостаточность развитием гипоксемии и, как правило, гиперкапнии (но не всегда). А. Причины легочные связаны с нарушением: вентиляции; перфузии; вентиляционно-перфузионных соотношений; диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану. Б. Причины внелёгочные связаны с нарушением: нейрогенной регуляции внешнего дыхания; функции дыхательных мышц; недостаточность системного кровообращения. В клинике используют деление дыхательной недостаточности соответственно формам нарушения вентиляции на обструктивную, рестриктивную и смешанную. Обструктивная связана с нарушением проходимости бронхов, развивается или при диффузном их сужении (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, эмфизема) или при патологии гортани, трахеи, сужении крупных бронхов главных, долевых в результате опухоли, инородного тела, компрессией опухолью или лимфоузлами извне. Сужение единичных бронхов более мелкого калибра приводит к викарной (заместительной) гипервентиляции другими отделами и к дыхательной недостаточности не ведут. Главные представители обструктивной дыхательной недостаточности: хронический обструктивный бронхит и бронхиальная астма. В основе первого лежат механизмы необратимой обструкции (фиброз, склероз), в основе астмы – обратимые (спазм, гиперкриния, дискриния, мукостаз, отек слизистой), главный из которых спазм. На основе использования бронходилататора проводят дифференциальную диагностику, если после ингаляции сальбутамола ФЖЕЛ и индекс Тиффно нормализовались то причиной нарушенной проходимости был спазм, следовательно перед нами пациент с бронхиальной астмой, если ФЖЕЛ и индекс Тиффно не изменились или изменились незначительно – хронический обструктивный бронхит. Рестриктивная – ограничительная, нарушается расправление, дыхательная экскурсия легких, что приводит снижению и ЖЕЛ и ФЖЕЛ, однако индекс Тиффно остается в пределах нормы из-за того что эти показатели уменьшаются пропорционально. Респираторный дистресс синдром Респираторный дистресс синдром (некардиогеннвый отек легкого) - воспалительный синдром, связанный с повышением проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны, который не связан с наличием левопредсердной или легочной капиллярной гипертензией (но могут с ней сосуществовать). Причины: А. Внелегочные: Сепсис Шоковые состояния Острый панкреатит Б.Легочные: Диффузные инфекции лёгких Аспирация желудочного содержимого Вдыхание токсичных газов Утопление Патогенез В первую очередь системный воспалительный ответ и гиперактивация провоспалительных цитокинов. Последние вызывают активацию и выделение медиаторов воспаления в ткани легкого макрофагами, нейтрофилами, тучными клетками (агрессивные протеолитические ферменты, биогенные амины, простагландины, активные формы кислорода), активируются кинины, комплимент – все они резко и значительно усиливают проницаемость альвеолярно-капиллярной мембраны вызывая транссудацию плазмы из сосудистого русла в альвеолы, разрушение сурфактанта и отека легкого с жизнеугрожающей дыхательной недостаточностью. Хронический бронхит Хронический бронхит – хроническое диффузное воспалительное заболевание бронхов, сопровождающееся постоянным кашлем с отделением мокроты не менее 3месяцев в году на протяжении 2 и более лет, при этом указанные симптомы не могут быть связаны с другим заболеванием сердца, верхних дыхательных путей, ЛОР- органов и др. Среди прочих, с позиций патофизиологических, а главное клинических хронический бронхит классифицируют:  Хронический бронхит и хронический обструктивный бронхит – заболевания с явными отличиями в патогенезе, клинике и прогнозах. Их объединяет только два главных симптома: кашель с отделением мокроты в течение 3 месяцев на протяжении 2 лет! Схема патогенеза хронического бронхита:  Схема патогенеза хронического обструктивного бронхита:  Бронхиальная астма Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с участием иммунокомпетентных клеток, медиаторов аллергии и воспаления, сопровождающееся у предрасположенных лиц гиперреактивностью и вариабельной (обратимой) обструкцией бронхов, что проявляется приступом удушья, кашлем, хрипами, особенно ночью и/или ранним утром. Предрасполагающие факторы: Наследственность Атопия (избыток секреции Ig E) Гиперреактивность бронхов Факторы риска: ОРЗ Воздушные поллютанты Активное и пассивное курение Этиологические факторы – аллергены: Бытовые (домашняя пыль) Эпидермальные Инсектные Пыльцевые Грибковые Пищевые Лекарственные Профессиональные В настоящее время бронхиальную астму принято разделять на атопическую и неатопическую. В этом цикле мы рассмотрим патогенез только атопической бронхиальной астмы. Последовательность патогенеза атопической БА: Иммунологическая: первый контакт с аллергеном-синтез IgE и G4, их фиксация на тучных клетках Fc-фрагментами Патохимическая: повторно попавший аллерген взаимодействует с Fab-фрагментом IgE и G4 на поверхности тучных клеток, что приводит через систему вторичных посредников к повышению уровня кальция внутри тучной клетки и либерации содержимого гранул Патофизиологическая (клиническая): действие высвобожденных медиаторов на клетки мишени: ГМК бронхов, эпителий, бокаловидные клетки, базальную мембрану, подслизистые железы. Таблица отражающая медиаторы играющие первостепенную роль в патофизиологической (клинической) стадии аллергической реакции:  Эмфизема Эмфизема определяется как абнормальное увеличение или всех составляющих частей ацинуса, или же определенной его анатомической части. Для эмфиземы характерен деструктивный процесс эластических волокон легочной ткани и увеличение воздушности, сопровождающиеся необратимостью этих анатомических изменений. Эмфизему относят к обструктивным заболеваниям, т.к. из уменьшения транспульмонального давления терминальные бронхиолы спадаются. Схему обструкции при эмфиземе можно представить следующим образом: уменьшается эластичность легочной ткани→альвеолы (булы) растягивают легко, но этого давления становится недостаточно для растягивания терминальных бронхиол→ бронхиолы спадаются. Эмфизему делят на первчиную и вторичную. Первичная эмфизема Главная причина: наследственный дефицит α1-антитрипсина, что приводит к увеличению активности протеаз, которые разрушают эластические волокна альвеол, на фоне дисфункции фибробластов Клинически: «розовые пыхтельщики». Вторичная эмфизема Главная причина: осложнение других обструктивных заболевания легкого (хронический обструктивный бронхит, некотролируемая бронхиальная астма и др.) Механизмы: клапанный (вентильный) ٣ экспираторный коллапс бронхов* Клинически: «розовые пыхтелки» ٣клапанный механизм связан с тем, что в норме существуют естественные колебания тонуса бронхов: на вдохе они расширяются, а на выдохе несколько сужаются. У здорового человека такие колебания диаметра бронхов значимого нарушения воздушного потока не приносят, иначе всё обстоит при обструкции. Т.к. внутренний диаметр бронха в результате обратимых и необратимых механизмов обструкции уменьшается, во время вдоха воздух практически бесприпятственно входит в альвеолы, а во время выдоха из-за того что внутренний диаметр бронха уменьшин + бронх сужается под влиянием естественных колебаний его тонуса воздух испытывает препятствия для выхода из альвеол. Это и есть клапанный механизм, с которым связана экспираторная одышка при обструктивных заболеваниях. *Механизм экспираторного коллапса бронхов: Наблюдается при всех обструктивных заболеваниях: У больных с обструкцией затрудняется выдох Выдох становится из пассивного активным, т.е. осуществляется за счет экспираторных мышц, которые в норме в покое не функционируют Из-за активного выдоха давление в грудной полости повышается Это в свою очередь приводит к сдавлению респираторных бронхиол, лишенных хряща Таким образом, выдох становится еще более затрудненным Лёгочное сердце Лёгочное сердце (лат. cor pulmonale) — ремоделирование правых отделов сердца и/или правожелудочковая сердечная недостаточность, вследствие повышения артериального давления в малом круге кровообращения, развившееся в результате заболеваний бронхов и лёгких, поражений лёгочных сосудов или деформаций грудной клетки. Классификация легочного сердца:  Схема патогенеза хронического легочного сердца:  Подробнее другие важные механизмы легочной гипертензии, приводящей к легочному сердцу смотри в разделе легочная гипертензия. |