11 НЕДЕЛЯ УРОВЕНЬ С1 (1 семестр). Научный стиль русского литературного языка

Скачать 208 Kb. Скачать 208 Kb.

|

|

Научный стиль русского литературного языка – функциональная разновидность языка, которая обслуживает общение в области науки, техники, производства. Научный стиль относится к числу тех, для которых характерна ярко выраженная ориентация на письменную форму. В нем идет постоянная стандартизация, и огромную роль при этом играет научная периодика. Так, само появление научных журналов дало механизм, обеспечивающий систематическую публикацию фрагментов научной работы, возник новый тип коммуникации – письменный научный диалог. И если в научной периодике нач. XIX в. были одновременно возможны почти монографии и заметки в полстраницы, то современная периодика подразумевает, как правило, статьи заданного объема, что способствует унификации композиции и слога.  Термин – это слово или выражение с однозначно дифференцированным значением и употребляемое в этом значении, термин обозначает понятие специальной области знания и/или деятельности. Значение термина устанавливается в процессе сознательной, преднамеренной договоренности в пределах данной терминосистемы. Социальная практика выявила, что термин определяет отношения между людьми в предметной деятельности. Терминология – это система понятий определенной науки, закрепленных в соответствующем словесном выражении. Основное назначение терминологических слов и выражений, в отличие от не терминов, – это функция определения (дефинитивная). Существует даже афоризм, что термин – это минимальная цитата. В настоящее время насчитывается восемь разрядов терминов, которые отличаются по характеру именующего субъекта, утверждающего лица и пользователя:

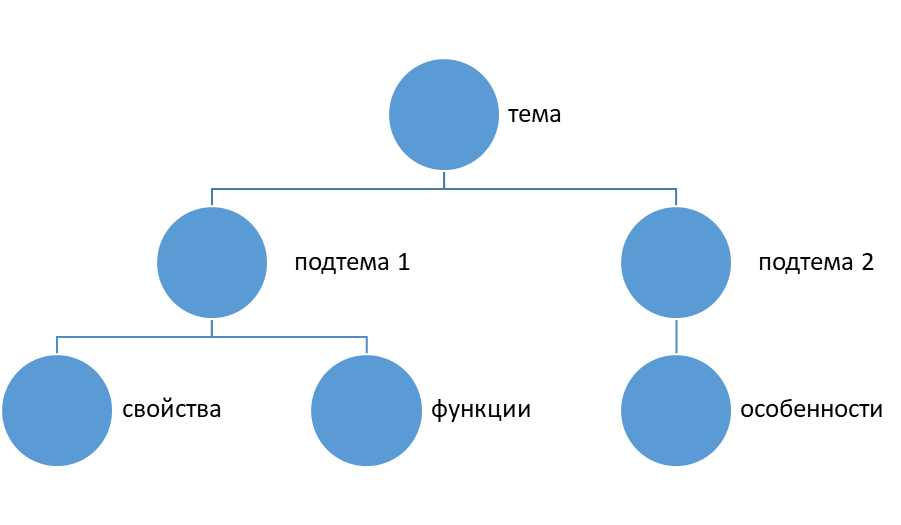

Если рассматривать терминологию в ином аспекте, то можно выделить в ней несколько пластов – вершину представляют общенаучные термины, выражающие категории и понятия, которые применяются во всех областях научного знания, сюда же примыкают категории и понятия, возникшие в результате математизации и кибернетизации современной науки: система, элемент, структура, функция, модель, парадигма, надежность, адаптация, метод, фактор и т.д. Затем выделяется пласт межнаучной [межсистемной] терминологии, например общебиологические, общетехнические, общехимические термины. Они постоянно пополняются. Наконец, выделяют узкоспециальные термины, они называют специфические для каждой отрасли знания реалии, понятия, категории. Узкоспециальные термины принято распределять по 9 типовым категориям: предметы; процессы; состояния; величины; режимы; свойства; единицы измерения; науки и отрасли; профессии и занятия. К специфическим особенностям термина относятся: а) системность; б) наличие дефиниции; в) тенденция к однозначности в пределах своей терминосистемы [своего терминологического поля]; г) стилистическая нейтральность; д) отсутствие эмоционально-оценочной окраски.  Научный текст - это разновидность текста, написанного на общелитературном языке, обладающая грамматическими, лексическими, структурно-смысловыми и логико-композиционными особенностями. В научном тексте иначе, чем в тексте деловом, публицистическом или художественном, используются функциональные типы речи (описание, повествование, рассуждение, доказательство и др.). Тексты делятся на описательные и аргументативные в зависимости от коммуникативной цели, намерения. Описательные тексты являются сообщающими, информирующими: они содержат информацию об объекте, его свойствах, признаках, характере, структуре. Аргументативные тексты - это тексты, убеждающие, доказывающие, объясняющие. Основными способами построения научного текста являются описание, рассуждение, повествование. Научный текст представляет собой тип текста жесткого построения. Основные текстовые категории: связность, структурированность, цельность. Присущие научному стилю логичность, точность, строгость, отвлеченность, обобщенность, информативность находят отражение почти во всех текстовых категориях. Научный текст - это разновидность текста, написанного на общелитературном языке, обладающая грамматическими, лексическими, структурно-смысловыми и логико-композиционными особенностями. В научном тексте иначе, чем в тексте деловом, публицистическом или художественном, используются функциональные типы речи (описание, повествование, рассуждение, доказательство и др.). Тексты делятся на описательные и аргументативные в зависимости от коммуникативной цели, намерения. Описательные тексты являются сообщающими, информирующими: они содержат информацию об объекте, его свойствах, признаках, характере, структуре. Аргументативные тексты - это тексты, убеждающие, доказывающие, объясняющие. Основными способами построения научного текста являются описание, рассуждение, повествование. Научный текст представляет собой тип текста жесткого построения. Основные текстовые категории: связность, структурированность, цельность. Присущие научному стилю логичность, точность, строгость, отвлеченность, обобщенность, информативность находят отражение почти во всех текстовых категориях.  Научное описание имеет цель — раскрыть признаки предмета, явления, процесса, установить связи (внешний вид, составные части, назначение, сравнение). Например, описания в химии свойств различных веществ (Титан – металл серого цвета. Он имеет две полиморфные модификации... Промышленный способ производства титана состоит в обогащении и хлорировании титановой руды с последующим ее восстановлением из четыреххлористого титана металлическим магнием...) («Материаловедение»)). Научное описание имеет цель — раскрыть признаки предмета, явления, процесса, установить связи (внешний вид, составные части, назначение, сравнение). Например, описания в химии свойств различных веществ (Титан – металл серого цвета. Он имеет две полиморфные модификации... Промышленный способ производства титана состоит в обогащении и хлорировании титановой руды с последующим ее восстановлением из четыреххлористого титана металлическим магнием...) («Материаловедение»)).Коммуникативная задача текста – задача общения, т.е. задача, которую автор ставит перед читателем и для раскрытия которой создается текст. Предложение, в котором поставлена коммуникативная задача, обычно находится в начале текста. Бывают случаи, когда коммуникативная задача не отражена в конкретном предложении, но подразумевается. В таком случае надо определить предмет описания, выявить особенности его характеристики (строение, форма, состав и т.п.) и только после этого сделать вывод о коммуникативной задаче текста. Описание и повествование являются первичными типами речи, так как рассуждение строится на основе какого-либо одного из них, поэтому представляет собой вторичный тип. Из двух первых типов для большинства наук более характерно описание, чем повествование. Отличительной чертой описания в научных текстах является использование глаголов в настоящем времени в двух значениях, а именно: 1) в значении постоянного признака предмета речи, например: • Семема представляет собой структуру сем. Центральной и главной в структуре семемы является архисема – общая сема, свойственная всем единицам определенного класса, например, обозначениям родства. 2) в значении постоянно воспроизводимого признака: • Пояснительные конструкции уточняют, поясняют, конкретизируют значения как главных, так и второстепенных членов основного высказывания. Для научного описания в целом характерны безглагольные предложения: • Наложение морфов – особый вид гаплологии. Наложение морфов – словообразовательная гаплология, один из видов морфонологического приспособления морфов на границе морфем.  Частные разновидности описательных текстов – определение, описание-дефиниция, собственно описание, пояснение. Наиболее частотным в научном стиле является определение, цель которого – охарактеризовать научное понятие путем указания на его наиболее существенные признаки и свойства. Наиболее близка по значению к определению дефиниция. Ее отличие от определения состоит в том, что в дефиниции перечисляются только дифференциальные признаки объекта, выделяющие его посредством идентификации с другим родовидовым понятием. Частные разновидности описательных текстов – определение, описание-дефиниция, собственно описание, пояснение. Наиболее частотным в научном стиле является определение, цель которого – охарактеризовать научное понятие путем указания на его наиболее существенные признаки и свойства. Наиболее близка по значению к определению дефиниция. Ее отличие от определения состоит в том, что в дефиниции перечисляются только дифференциальные признаки объекта, выделяющие его посредством идентификации с другим родовидовым понятием. Языковые особенности научного текста-описания  Центром являются существительные с предметным значением, которые рождают в сознании слушателей конкретный образ, причем информативно оно может быть весьма насыщенным, поскольку существительные с предметным значением вызывают целый ряд ассоциаций. В описании, как правило, употребляются формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Предложения более или менее однородны по своей синтаксической структуре. Они обычно представляют собой перечисление опорных слов или слов, обозначающих признаки Описываемого объекта, в прямом или переносном значении, что обусловливает перечислительную интонацию, в результате чего создается целостный образ объекта. Для описания также характерно употребление номинативных предложений, безличных предложений, однородных членов предложения с соответствующими союзами и обобщающими словами. Центром являются существительные с предметным значением, которые рождают в сознании слушателей конкретный образ, причем информативно оно может быть весьма насыщенным, поскольку существительные с предметным значением вызывают целый ряд ассоциаций. В описании, как правило, употребляются формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Предложения более или менее однородны по своей синтаксической структуре. Они обычно представляют собой перечисление опорных слов или слов, обозначающих признаки Описываемого объекта, в прямом или переносном значении, что обусловливает перечислительную интонацию, в результате чего создается целостный образ объекта. Для описания также характерно употребление номинативных предложений, безличных предложений, однородных членов предложения с соответствующими союзами и обобщающими словами.Задание 1. Фронтальная работа. Прочитайте тексты. Докажите их принадлежность к научному стилю. 1. Венгрия – государство в Центральной Европе, не имеющее выхода к морю. На подробной карте Венгрии эта страна граничит с семью государствами: со Словакией на севере; с Украиной на северо-востоке; с Румынией на востоке; с Сербией и Хорватией на юге; со Словенией и Австрией на западе. Венгрия – индустриально-аграрная страна с развитыми машино-и приборостроением, химической и алюминиевой промышленностью, садоводством и виноградарством. Венгрия на карте мира находится в Центральной Европе, между Карпатами на севере и Альпами на западе, в одном из самых благоприятных по климату и рельефу месте Европы. Территория Венгрии вытянулась с севера на юг на 319 км, ас запада на восток – на 528км. Общая протяженность границ – 2009 км. На северо-западе страны можно обнаружить Средневенгерские горы, а на юго-западе – глыбовые горы Мечек, высота которых не превышает 700 метров. Высшая точка Венгрии – гора Кекеш (1014 метров), расположенная в предгорьях Западных Карпат на севере страны. В северных горах на границе со Словакией находится пещера Домица, с протяженностью ходов 24 км и глубиной – 116 метров.  2. Кибернетика — это наука об общих законах управления в машинах и живых организмах. Возникновение кибернетики обусловлено прежде всего потребностями практики — необходимостью создания сложных систем автоматического управления. В отличие от других наук, также связанных с созданием указанных систем, кибернетика занимается не исследованием и разработкой отдельных, частных технических вопросов, а изучает то общее, что свойственно всем процессам управления, независимо от их физической природы. Основная задача кибернетики состоит в создании единой теории процессов управления. Одним из важнейших понятий кибернетики является понятие о цели управления. Управление — всегда целенаправленный процесс. Система управления существует или создается именно для обеспечения достижения определенной цели. Объектом кибернетики являются все управляемые системы. Системы, не поддающиеся управлению, в принципе, не являются объектами изучения кибернетики. Кибернетика вводит такие понятия, как кибернетический подход, кибернетическая система. Кибернетические системы рассматриваются абстрактно, вне зависимости от их материальной природы. Примеры кибернетических систем — автоматические регуляторы в технике, ЭВМ, человеческий мозг, биологические популяции, человеческое общество. Каждая такая система представляет собой множество взаимосвязанных объектов (элементов системы), способных воспринимать, запоминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться ею. Кибернетика разрабатывает общие принципы создания систем управления и систем для автоматизации умственного труда. 2. Кибернетика — это наука об общих законах управления в машинах и живых организмах. Возникновение кибернетики обусловлено прежде всего потребностями практики — необходимостью создания сложных систем автоматического управления. В отличие от других наук, также связанных с созданием указанных систем, кибернетика занимается не исследованием и разработкой отдельных, частных технических вопросов, а изучает то общее, что свойственно всем процессам управления, независимо от их физической природы. Основная задача кибернетики состоит в создании единой теории процессов управления. Одним из важнейших понятий кибернетики является понятие о цели управления. Управление — всегда целенаправленный процесс. Система управления существует или создается именно для обеспечения достижения определенной цели. Объектом кибернетики являются все управляемые системы. Системы, не поддающиеся управлению, в принципе, не являются объектами изучения кибернетики. Кибернетика вводит такие понятия, как кибернетический подход, кибернетическая система. Кибернетические системы рассматриваются абстрактно, вне зависимости от их материальной природы. Примеры кибернетических систем — автоматические регуляторы в технике, ЭВМ, человеческий мозг, биологические популяции, человеческое общество. Каждая такая система представляет собой множество взаимосвязанных объектов (элементов системы), способных воспринимать, запоминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться ею. Кибернетика разрабатывает общие принципы создания систем управления и систем для автоматизации умственного труда.Задание 2. Парная работа. Познакомьтесь с текстом. Выделите основные пласты лексики научного текста по следующей схеме: общеупотребительные слова, общенаучные термины и узкоспециальные термины. Чёрная дыра – это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света, т.е. фотоны. Обычно такое сильное гравитационное притяжение создают сверхмассивные нейтронные звезды. Именно потому, что данные объекты притягивают и «не отпускают» даже свет, они и называются черными дырами. Свет совсем их не покидает, не отражается от них и никак не излучается ими, свет только притягивается и «засасывается» ими. Это значит, что такие объекты невозможно увидеть. Их можно разве что различить на фоне чего-либо светящегося, и выглядеть они в этом случае будут именно как черная дыра. Очевидно также, что объекты, находящиеся сравнительно далеко от черной дыры, не притягиваются к ней так сильно чтобы быть поглощёнными. В том числе и свет, пролетающий на некотором почтительном расстоянии от черной дыры, лишь изменяет свое направление, но все же не «засасывается» ею. Таким образом, имеется две области пространства относительно каждой черной дыры: область находясь в которой свет может пролететь мимо черной дыры (это почти весь космос); и небольшая по космическим меркам область рядом с черной дырой, находясь внутри которой свет будет поглощен черной дырой и никогда не сможет вылететь наружу. Раз есть две такие взаимоисключающие области, значит есть и граница между ними (она называется горизонтом событий). Свет оказавшийся на этой границе и движущийся в правильном направлении, может выйти на орбиту вокруг черной дыры. То есть он не будет «засасываться» черной дырой, и тем не менее уже не сможет удалиться от неё, а вместо этого будет вечно вращаться по орбите вокруг черной дыры. Это и будет пограничным состоянием между «пролететь мимо» и «быть поглощенным». Можно придумать очень интересное «применение» этому эффекту, уже анонсированное в названии статьи. Дело в том, что если бы человек оказался на этой границе, то он смог бы увидеть свой затылок, не используя других средств и инструментов кроме собственных глаз. Ведь свет, отразившийся от его затылка, пролетев по орбите вокруг черной дыры полный круг, снова вернулся бы точно человеку в глаз. Однако этот способ увидеть свой затылок не самый лучший. Ведь человека по современным понятиям разогнать до скорости света невозможно, т.е. выйти на орбиту вокруг черной дыры в этой области пространства он уже не сможет, значит ему останется только упасть туда. А предмет, попавший внутрь горизонта событий, в конце концов, вероятно, попадает в сингулярность, а перед этим будет разорван вследствие высокого градиента силы притяжения чёрной дыры (приливных сил). Задание 3. Индивидуальная работа. Прочитайте текст, выпишите глаголы и образуйте от них существительные с суффиксами -ение-, -ание-. Например, изменять – изменение; собирать – собирание. Свет состоит из фотонов. И чтобы увидеть какой-либо объект в микроскоп или даже просто глазом, и чтобы рассмотреть его структуру, нам необходимо чтобы много фотонов отражались одновременно от различных частей данного объекта и в изобилии попадали после этого в окуляр оптического прибора либо к нам в глаз. Конечно возможна также ситуация, что объект сам светится т.е. излучает фотоны. Смысл остаётся тем же, много фотонов от различных частей объекта должно одновременно попадать в оптический прибор. Но молекулы или атомы взаимодействуют с фотонами по-другому. Они не отражают их. Молекулы и атомы умеют только поглощать или испускать фотоны. А чаще всего фотоны вообще пролетают мимо молекул и атомов не взаимодействуя. Одновременно атом или молекула излучает обычно всего только один фотон, который после этого летит в непредсказуемом направлении. К тому же, для того чтобы молекула или атом излучила фотон, нужно чтобы она (или он) сначала поглотили другой фотон. Таким образом, наш эксперимент по наблюдению молекулы в микроскоп выглядел бы так: мы освещаем светом атом или молекулу, но большинство фотонов пролетает мимо исследуемого атома или молекулы. Затем в некоторый момент, один из фотонов все же поглощается, а через некоторое время атом или молекула излучают в непредсказуемом направлении аналогичный фотон (частенько кстати, он летит в ту же сторону, откуда прилетел ранее поглощенный фотон). Задание 4. Парная работа. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями об особенностях текста-характеристики. Подготовьте небольшой текст-характеристику по своей специальности, используя схему. Особенностью текстов-характеристик является то, что каждая группа однородных объектов имеет свои специфические аспекты рассмотрения, отличные от других групп однородных объектов. В текстах-характеристиках обычно первый абзац – это определение, первое слово каждого следующего абзаца называет подтему. Глагол в текстах-характеристиках всегда употребляется в настоящем времени, которое называется presence-constantum, т.е. настоящее постоянное. В текстах-характеристиках следование подтем не является свободным, а подчинено определенным принципам систематизации, опирающимся на традицию и логику. Структуру текста-характеристики можно представить в виде схемы, представленной ниже. Схема текста-характеристики    Задание 5. Парная работа. Прочитайте текст. Какие современные науки, помимо перечисленных, входят в филологический цикл? Найдите признаки научного описания и укажите коммуникативные задачи текста. Филологические науки Филологические науки изучают язык со всевозможных сторон, а задача филологов – доступно донести информацию до общественных масс. Прежде, чем дать определение филологии, важно понять, какие науки входят в филологический цикл. Классическая филология представляет собой комплекс наук о литературном наследии Греции и Рима. Студенты изучают древнегреческий и латинский языки, знакомятся с текстами античных общественных деятелей. Направление подойдёт тому, кто интересуется историей древних языков. Коммуникативистика изучает проблемы информационного обмена. Подойдёт тем, кто мечтает стать журналистом и работать в общественно-политических СМИ. Общее языкознание исследует языковые закономерности. Подойдёт тем, кто заинтересован в изучении лингвистических процессов с древних времён и до наших дней. Выпускники работают редакторами, переводчиками и учителями славянских языков, что пользуется спросом при активном росте количества учебных заведений с этнокультурным компонентом. Прикладная лингвистика решает современные проблемы языка, такие как компьютерная текстология и машинный перевод. Исследователи составляют электронные словари и тезаурусы. Студенты изучают главные приложения современной лингвистики и выявляют связи с новыми информационными технологиями. Выпускники работают в информационных сферах, проводят судебные лингвистические экспертизы, преподают в школах и университетах. Литературоведение изучает художественные произведения, находит связи между литературным наследием разных стран и народов, выделяет приёмы, которые использует автор. Направление заинтересует абитуриентов, которые готовы посвятить себя изучению литературы. Текстология изучает тексты произведений, восстанавливает и интерпретирует древние рукописи. Направление подойдёт будущим работникам исследовательских институтов и издательств. Фольклористика – наука на стыке литературоведения, музыки и этнолингвистики. Студенты знакомятся с движением художественной системы во времени в национальном преломлении, вырабатывают навыки анализа произведений на разных уровнях, что позволит впоследствии исследовать фольклор отдалённых областей и преподавать в высших учебных заведениях. Перевод также относят к филологии. Выпускники направления переводят зарубежные произведения и адаптируют литературные переводы для русского читателя. Особенно востребованы переводчики со славянских и восточных языков. Задание 6. Фронтальная работа. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями об особенностях методов логической организации. Научный стиль речи предполагает использование следующих методов логической организации научного текста: дедукции, индукции, аналогии и проблемного изложения. Логическая схема текста с использованием дедукции: тезис, гипотеза → развитие тезиса, аргументация → выводы. Логическая схема текста с использованием индукции: цель исследования → накопление фактов, анализ, обобщение → выводы. Дедукция (лат. «выведение») – это движение мысли от общего к частному, от общих законов к частным. Метод дедукции состоит из трех этапов: 1 этап – выдвигается тезис (греч. положение, истинность которой должна быть доказана) или гипотеза (греч. основание, предположение). 2 этап – развитие тезиса (гипотезы), его обоснование, доказательство или опровержение. Здесь применяются различные типы аргументов (лат. доводов), служащих основанием доказательства, факты и примеры, сравнения. 3 этап – выводы и предложения. Этот метод часто применяется на семинарах в вузах. Индуктивный метод (лат. «наведение») – движение мысли от частного к общему, от знания одного факта к общему правилу, к обобщению. Композиция следующая: во вступительной части определяется цель исследования. В основной части излагаются имеющиеся факты, рассказывается о технологии их получения, проводятся анализ, синтез, сравнения. На основе этого делается вывод, устанавливаются закономерности. Так, например, строится отчет студентов о научно-исследовательской работе в вузе. Проблемное изложение – это постановка в определенной последовательности проблемных вопросов. Метод берет начало от сократовского метода. В ходе его исследуется поставленная проблема и формулируются закономерности. Например, в ходе лекции или доклада формулируется та или иная проблема. Лектор предлагает пути ее решения, он делает всех слушателей участниками мыслительного процесса. Итак, к особенностям научного стиля относятся точность, логичность, аргументированность, использование терминов. Кроме того, необходимо помнить о способах построения научного текста и о методах логического изложения материала в нем.  Задание 7. Парная работа. Прочитайте текст, озаглавьте его. Выделите в тексте информацию о том, что такое компьютерное моделирование. Ознакомьтесь с правилами изучающего чтения учебно-научного текста. Повторно прочитайте текст, выполняя необходимые действия. Задание 7. Парная работа. Прочитайте текст, озаглавьте его. Выделите в тексте информацию о том, что такое компьютерное моделирование. Ознакомьтесь с правилами изучающего чтения учебно-научного текста. Повторно прочитайте текст, выполняя необходимые действия. Изучающее чтение — это чтение углубленное, вдумчивое, оно предполагает максимально полное и точное освоение содержащейся в тексте информации и адекватное ее воспроизведение в тех или иных целях. Изучить: 1. Постичь учением, усвоить в процессе обучения. И. ремесло, иностранный язык. 2. Научно исследовать, познать. И. древнюю рукопись. 3. Внимательно наблюдая, ознакомиться, понять. И. обстановку, характер. Цель чтения – понять текст и узнать новое. Правила изучающего чтения: Чтобы понять учебно-научный текст, его нужно читать про себя и по ходу чтения выполнять такие действия: • задавать вопросы автору и искать ответы в самом тексте; • обращать внимание на те слова, которые выделены шрифтом, так как они являются ключевыми; • подумать, на какой вопрос отвечает каждый абзац; • решить, какая информация главная, какая – второстепенная. Если последовательно записать вопросы, на которые отвечает каждый абзац, получится план текста. План поможет запомнить и пересказать содержание. Текст Компьютерная модель (англ. computer model), или численная модель (англ. computational model) — компьютерная программа, работающая на отдельном компьютере, суперкомпьютере или множестве взаимодействующих компьютеров (вычислительных узлов), реализующая представление объекта, системы или понятия в форме, отличной от реальной, но приближенной к алгоритмическому описанию, включающей и набор данных, характеризующих свойства системы и динамику их изменения со временем. Что такое компьютерная модель? Компьютерные модели стали обычным инструментом математического моделирования и применяются в физике, астрофизике, механике, химии, биологии, экономике, социологии, метеорологии, других науках и прикладных задачах в различных областях радиоэлектроники, машиностроения, автомобилестроения и проч. Компьютерные модели используются для получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения систем, слишком сложных для аналитического исследования. Для чего используются компьютерные модели? Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить так называемые вычислительные эксперименты, в тех случаях когда реальные эксперименты затруднены из-за финансовых или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет определить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. В чём преимущество использования компьютерного моделирования? Построение компьютерной модели базируется на абстрагировании от конкретной природы явлений или изучаемого объекта-оригинала и состоит из двух этапов — сначала создание качественной, а затем и количественной модели. Чем больше значимых свойств будет выявлено и перенесено на компьютерную модель — тем более приближенной она окажется к реальной модели, тем большими возможностями сможет обладать система, использующая данную модель. На чём базируется построение компьютерной модели? Компьютерное же моделирование заключается в проведении серии вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели и т.д. 5. В чём заключается сущность компьютерного моделирования? К основным этапам компьютерного моделирования относятся: • обработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и элементарных актов взаимодействия; • формализация, то есть переход к математической модели; создание алгоритма и написание программы; • планирование и проведение компьютерных экспериментов; • анализ и интерпретация результатов. 6. Каковы основные этапы построения компьютерной модели. Различают аналитическое и имитационное моделирование. При аналитическом моделировании изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде алгебраических, дифференциальных и других уравнений, а также предусматривающих осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. 7. Что представляет собой аналитическое моделирование? При имитационном моделировании исследуются математические модели в виде алгоритма(ов), воспроизводящего функционирование исследуемой системы путем последовательного выполнения большого количества элементарных операций. Задание 8. Индивидуальная работа. Выпишите из текста термины и терминологические сочетания, относящиеся к компьютерному моделированию. Определите их значение по словарю. Задание 9. Парная работа. Обратите внимание на значение и сочетаемость слова «модель», которое является термином и входит в состав терминологических сочетаний: МОДЕЛЬ [дэ], -и, ж. 2. Уменьшенное (или в натуральную величину) воспроизведение или макет чего-н. М. корабля. Летающая м. самолета. 3. Тип, марка конструкции. Новая м. автомобиля. 4. Схема какого-н. физического объекта или явления (спец.). М. атома. М. искусственного языка. Компьютерная модель, математические модели, графические модели, имитационные модели, численная модель, натуральная модель, концептуальная модель, натурная модель, физическая модель, абстрактная модель, информационная модель. Задание 10. Парная работа. Прочитайте слова и словосочетания. Объясните их смысл. Найдите, где они встречаются в тексте, указанном выше. Моделирование, реальный объект, графический объект, оригинал, копия, реальный мир, создание модели, изучение модели, визуальное представление объекта, элементы системы, программное обеспечение, абстрактный анализ. Задание 11. Фронтальная работа. Дайте аргументированные ответы на поставленные вопросы. 1. Для чего применяется компьютерное моделирование? 2. В чём преимущество использования компьютерных моделей? 3. Из каких этапов состоит построение компьютерной модели? 4. В чём сущность компьютерного моделирования? 5. Какие этапы включает процесс компьютерного моделирования? 6. Каковы виды компьютерного моделирования? 7. Какие сведения вы получили из текста? Задание 12. Индивидуальная работа. Прочитайте предложения. Передайте их содержание другими словами. 1. Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. 2. С появлением мощных компьютеров распространилось графическое моделирование на основе инженерных систем для создания чертежей, схем, графиков. 3. Над созданием модели могут работать специалисты из разных областей, т.к. в моделировании достаточно велика роль межпредметных связей. 4. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить так называемые "вычислительные эксперименты". 5. Понятие моделирования достаточно сложное, оно включает в себя огромное разнообразие способов моделирования: от создания натуральных моделей (уменьшенных и или увеличенных копий реальных объектов) до вывода математических формул. 6. Хотя модель и может быть точной копией оригинала, но чаще всего в моделях воссоздаются какие-нибудь важные для данного исследования элементы, а остальными пренебрегают. Задание 13. Парная работа. Прочитайте две группы предложений. Скажите, можно ли их назвать текстом. Ответ аргументируйте. 1) Первобытные люди жили общинами. Аристотель утверждал, что государство возникло из семьи. Россия – федеративное государство с республиканской формой правления. Ежегодно во всем мире 10 декабря отмечается День прав человека. 2) Ибрагимов совершил преступление. Преступление – это общественно опасное деяние, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности. Ответственность родителей за воспитание детей очень велика. Задание 14. Парная работа. Прочитайте предложения и определите, в какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст. Озаглавьте текст. А. Законы эти были очень жестокими. Б. В начале VII в. до н.э. в Афинах появляются первые писаные законы. В. За крупные и мелкие преступления предусматривалось одно наказание – смертная казнь. Г. Их составил архонт Драконт. 1) АГБВ 2) БАВГ 3) БГАВ Задание 16. Домашнее задание* 1. Подобрать текст по специальности, указать его коммуникативные задачи. 2. Подготовить высказывание по предложенной на занятии логической схеме научного текста. Задание 17. Домашнее задание* Из терминологических словарей и справочников подобрать и выписать термины по избранной специальности с объяснением их значения и анализом их структуры, а также источников происхождения указанной терминологической лексики. Составить научно-популярный текст, рассказывающий о вашей специальности. Задание 18. Домашнее задание* Подготовить презентацию на тему «Языковые особенности научного стиля речи». *Задание на выбор Глоссарий Компьютерная лингвистика Компьютерный лингвист Автоматическое управление Моделирование Обратная связь С помощью приёма «Увеличение – уменьшение» дайте обратную связь. Вот вам волшебная палочка, она поможет вам увеличить или уменьшить всё, что вы хотели бы изменить в процессе данного занятия…  |