Министерство образования и науки Украины

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Физический факультет

Кафедра астрономии и методики физики

Лабораторная работа № 1

Тема: Общее оборудование физического кабинета. Гальванические элементы. Школьный распределительный щит. Трансформатор

Симферополь, 2006

Лабораторная работа 1

Тема: Общее оборудование физического кабинета. Гальванические элементы и аккумуляторы. Школьный распределительный щит.

Трансформатор

Изучить устройство и принцип действия гальванических элементов и аккумуляторов. Зарядка аккумулятора.

Ознакомиться с устройством и режимом работы школьного распределительного щита. Подготовить распределительный щит к работе. Установить последовательно напряжение: переменное: 12В, 60В, 35В, 100В, ИОВ; постоянное: 10В, 40В, ВОВ, 220В.

Изучить назначение, устройство и принцип действия следующих приборов:

а) трансформатор на панели;

б) автотрансформатор. Использовать автотрансформатор для питания лампочки на 4В от электроосветительной сети. ЛАТР-1М.

в) универсальный школьный трансформатор (набор).

Литература:

Практикум по физике в ср. школе (Покровский А.А.,1 ч.)

Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах ср. школы.

Физика. Учебник для 9 кл. ср. школы.

Перышкин А.В. Физика 10 кл.

Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах ср. школы. Буров В.А., под ред. Покровского А.А. (2 ч.)

Инструкции к приборам.

Марго лис А.А. Практикум по школьному физическому эксперименту.

Учебное оборудование по физике в средней школе. Под ред. Покровского А.А.

Методические задания

К теме "Виды источников тока" составить обобщающую таблицу.

К теме "Гальванические элементы" составить сравнительную таблицу характеристик гальванических элементов и аккумуляторов.

К теме "ЭДС источников тока" составить обобщающую таблицу видов энергии, преобразуемых в электрическую.

Составить блок-схему линии передачи и распределения электроэнергии от места выработки на электростанции до потребителя.

Составить структурно-дидактическую схему по теме "Применение трансформатора".

Составить план-конспект урока сообщения новых знаний по теме "Трансформатор. Передача и распределение электроэнергии" проблемным методом.

Составить проверочный тест для контроля усвоения знаний по теме:

а) Источники тока.

б) Гальванические элементы.

8. Составить контрольные вопросы для закрепления темы "Трансформатор".

9. Подготовить задания для актуализации опорных знаний к теме:

а) "Гальванические элементы"

б) "Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние".

Теоретические вопросы

Какие виды энергии преобразуются в электрическую?

Источники тока: постоянного, переменного.

Гальванический эффект. Принцип устройства и действия гальванических элементов: а) элемент Вольта; б) элемент Лекланше. "Сухие" элементы, их преимущества. В чем состоит сходство и различие перечисленных источников тока? На каких химических реакциях основано их действие? ЭДС источника тока. ЭДС поляризации источника тока, ее природа и влияние на ЭДС источника тока. Как запишется закон Ома для полной цепи при наличии ЭДС поляризации источника тока?

Аккумуляторы, принцип их устройства и действия. Кислотные и щелочные аккумуляторы, их отличия. На каких химических реакциях основан принцип их действия? Зарядка и разрядка аккумуляторов с позиций преобразования энергии.

Соединение гальванических элементов и аккумуляторов в батарею. Преобразовать закон Ома для полной цепи в случае включения в цепь источников тока для последовательного и параллельного соединения элементов.

Практическое применение гальванических элементов и аккумуляторов.

Использование их в демонстрационном и лабораторном эксперименте в курсе физики средней школы (класс, тема).

Определить место изучения источников постоянного тока в курсе физики средней школы в соответствие с программой (класс, тема).

Устройство и принцип действия трансформаторов. Повышающий и понижающий трансформаторы. Схема. Коэффициент трансформации. Виды трансформаторов. Сердечник: его устройство (почему набран из отдельных пластин, замкнут?) и назначение (гипотеза Ампера, магнитопровод). Автотрансформатор ЛАТР. Процессы, происходящие при работе трансформатора, нагруженного и на холостом ходу. (Чему равен ток в первичной обмотке трансформатора, если вторичная катушка не нагружена? Чему равен ток в первичной обмотке, если вторичная обмотка замкнута на нагрузку?).

Использование трансформатора для передачи и распределения энергии. (Зачем используется трансформатор при передаче энергии? Доказать с позиций законов постоянного тока). Назначение трансформатора на электростанции и подстанции, ЛЭП.

Использование трансформатора в демонстрационном и лабораторном эксперименте (фронтальные лабораторные работы и физпрактикум) в курсе физики (класс, тема). Рассмотреть этот вопрос с учетом комплекта оборудования к школьному трансформатору.

Определить место изучения трансформатора в курсе физики средней школы в соответствие с программой.

Явление э/м индукции. Индукционные генераторы переменного тока. Генераторы постоянного тока. Принцип устройства и действия.

Аккумуляторы являются источниками постоянного тока низкого напряжения. В школьной практике обычно применяют щелочные аккумуляторы железоникелевые (ЖН)или кадмиево-никелевые (КН) (рис). На корпусе аккумулятора указывается его марка, например КН-10, что означает: аккумулятор кадмиево-никелевый емкостью 10 А-ч (ампер-часов). По емкости и напряжению аккумулятора можно судить о той энергии, которую он отдает при нормальном разрядном токе. Так, аккумулятор КН-10 при нормальном разрядном токе 1,25 А за 8ч отдает заряд 10 А • ч.

Аккумуляторы обладают большим постоянством напряжения и способны выдерживать сильные разрядные токи. Щелочные аккумуляторы не портятся от кратковременных коротких замыканий.

Для защиты корпуса от коррозии и от разъедания солями, выделяющимися из электролита, наружная поверхность корпуса аккумулятора покрывается битумным лаком.

При объединении аккумуляторов в батареи для них делают деревянные пластмассовые бортики, которые соединяют стяжными болтами или скрепляют деревянными брусками. Иногда аккумуляторы помещают в ящики. Корпусы аккумуляторов изолируют друг от друга, а зажимы соединяют никелированными пластинами.

Электролитом для щелочных аккумуляторов служит раствор едкого калия КОН плотностью 1,19—1,21 г/см или раствор едкого натрия NaOH плотностью 1,17—1,19 г/см3. Для приготовления электролита можно использовать дистиллированную, дождевую, снеговую или грунтовую воду. Электролит готовят в стеклянной, эмалированной или глиняной посуде. Едкий калий (натрий) небольшими порциями добавляют в воду, доводя плотность электролита до необходимого значения. Для приготовления электролита плотностью 1,19 г/см3 необходимо на 1 л электролита 255 г едкого калия. Плотность электролита проверяют ареометром. (Это можно сделать путем определения массы и объема.)

Во время приготовления электролита и его заливки в аккумуляторы необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать попадания электролита на тело и одежду человека, размешивать раствор стеклянной палочкой, переливать только после его охлаждения до 30°С, хранить в стеклянной посуде с притертой пробкой.

Новый аккумулятор заливают электролитом и оставляют на 2 ч. Исправный аккумулятор имеет напряжение на зажимах 0,6—0,8 В. Для проверки уровня электролита в отверстие для пробки опускают стеклянную трубку до упора в пластины аккумулятора, пальцем закрывают верхнее отверстие трубки и после этого вынимают. Уровень электролита должен быть 5—10 мм выше верхнего края пластин.

После заливки аккумулятора в электролит вводят несколько капель вазелинового масла для предохранения его от углекислого газа из воздуха, так как углекислый газ, реагируя с электролитом, портит его.

Для защиты корпуса аккумулятора от разъедания выделяющимися солями верхнюю крышку аккумулятора заливают слоем парафина.

При нормальной эксплуатации нельзя допускать, чтобы напряжение на зажимах аккумулятора было ниже 1,1В.

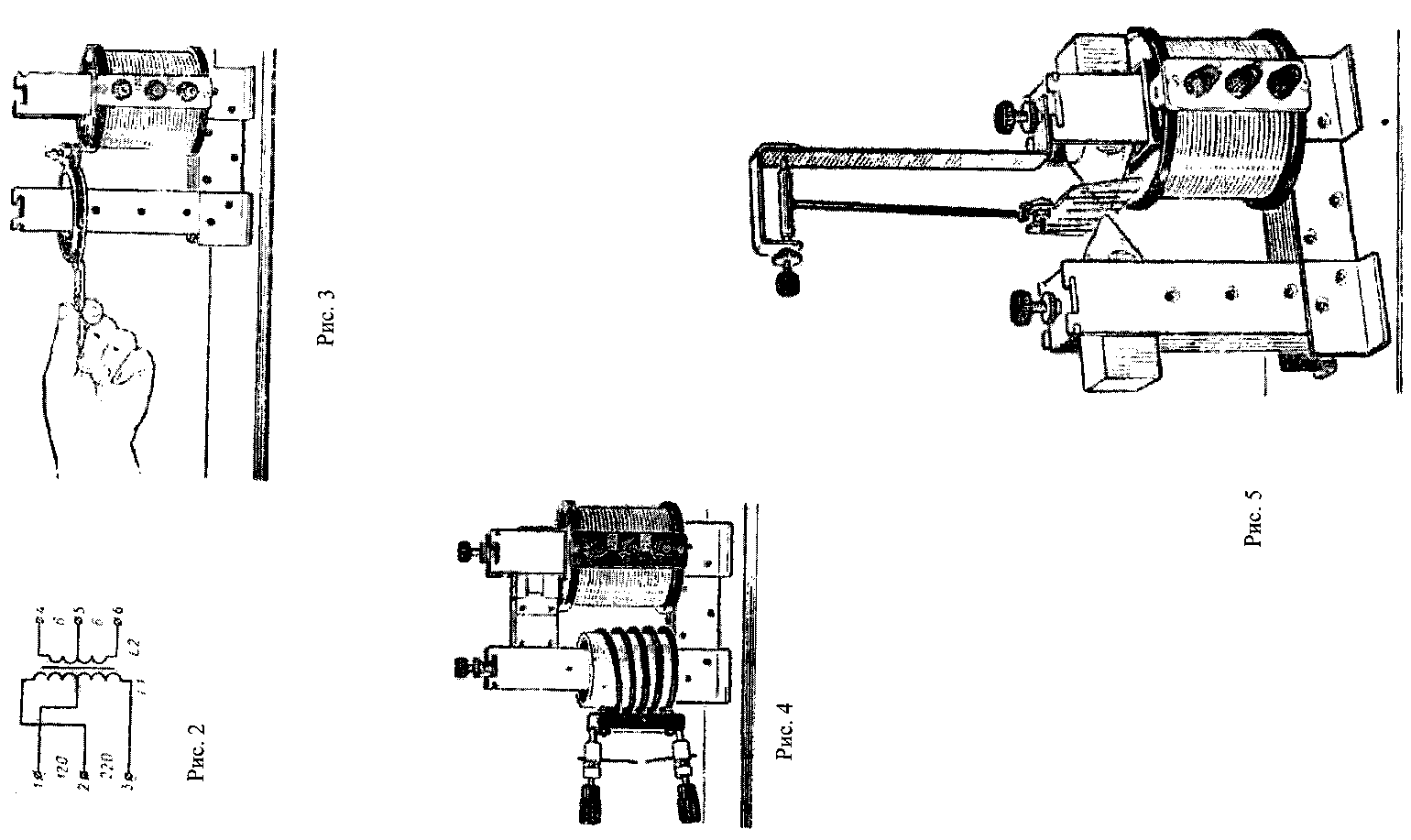

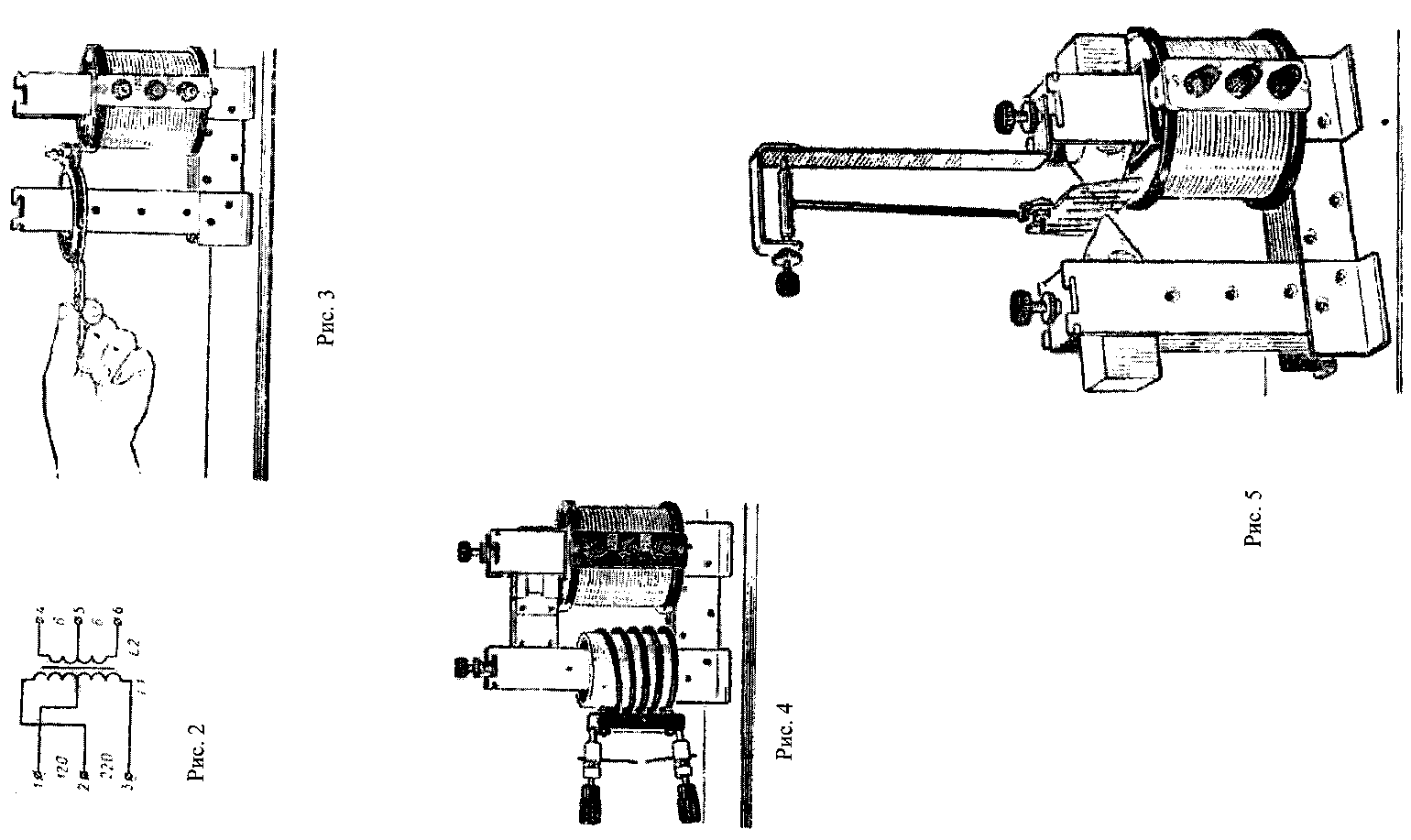

Зарядку аккумулятора осуществляют от источника постоянного тока (рис. 2). При зарядке аккумуляторы можно последовательно включать только одинаковой емкости. Выбор источника тока определяется расчетно: на одну банку аккумулятора необходимо напряжение 2 В. Зарядный и разрядный ток определяется по емкости аккумулятора; зарядный ток численно равен 1/4 емкости аккумулятора, а нормальный разрядный 1/8 емкости. Например, аккумулятор ЖН-22 следует заряжать от источника, сила тока которого равна 5,5 А, НКН-10 — 2,5 А. . Нормальный заряд длится 6 ч. В конце заряда напряжение на каждом аккумуляторе (при разомкнутой цепи) должно быть 1,8 В. Новые кадмиево-никелевые аккумуляторы подвергают формовочному заряду: 6 ч заряжают током, равным 1/4 емкости, затем уменьшают ток в 2 раза и еще заряжают 6 ч. После зарядки батарею аккумуляторов разряжают через реостат нормальным разрядным током в течение 8 ч. Такой цикл заряд—разряд проводят 3—4 раза. Железоникелевые аккумуляторы при формовочном заряде заряжают в течение 12 ч током, равным 1/4 емкости. Зарядку аккумуляторов осуществляют при отвернутых пробках.

В физическом кабинете аккумуляторы применяют при демонстрации опытов и проведении лабораторных работ. Обычно аккумуляторы собирают в батареи по три штуки. Так как напряжение на одном аккумуляторе 1,2—1,3 В, то напряжение батареи из трех аккумуляторов 3,6—4 В. Для демонстрационных целей удобно применять аккумуляторы ЖН-22, для лабораторных работ— НКН-10.

При эксплуатации аккумуляторов следует помнить, что корпус аккумулятора соединен с положительными пластинами, Поэтому нельзя допускать случайного соединения с корпусом провода, подключенного к отрицательному полюсу; нельзя также ставить аккумуляторы, соединенные в батареи, на металлические подставки.

Аккумуляторы в школьных условиях можно заряжать от выпрямителей ВС-24М, ВС-4-12 и других источников питания, имеющих выпрямленное низкое напряжение и рассчитанных на достаточно большую силу тока.

Рассмотрим в качестве примера, как зарядить лабораторные аккумуляторы НКН-10, объединенные в батареи по три штуки. Пусть число батарей 20. По емкости аккумулятора находим, что сила тока при заряде аккумуляторов НКН-10 должна быть 2,5 А. 20 батарей содержат 60 аккумуляторов, Если все их включить последовательно, то необходим источник тока напряжением не ниже 120 В и максимальной силы тока не менее 2,5 А. Допустим, нужно зарядить эти аккумуляторы, применяя ВС-24М. Следует учесть, что максимально возможное напряжение 24В, а сила тока 10А. Следовательно, в цепи последовательно соединенных аккумуляторов должно быть не более 24:2=12 штук.

Заряд аккумуляторов

Заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей производится силой тока нормального зарядного режима (см. табл. № 2). Продолжительность заряда — 7 часов.

В случае крайней необходимости допускается ускоренный заряд следующим режимом: 2,5 часа силой тока вдвое больше нормальной и 2 часа нормальной силой тока.

Железоникелевые аккумуляторы можно заряжать более слабым током, чем нормальный, соответственно увеличивая время заряда, однако, снижать ток более чем на половину не рекомендуется; при токе, равном 1/4 нормального, заряды возможны лишь в течение небольшого количества циклов (50). Систематические недозаряды вредны для аккумуляторов.

Для заряда аккумуляторов должен применяться источник постоянного тока. Для включения на заряд однотипные аккумуляторы (батареи) соединяются последовательно.

Количество последовательно соединенных аккумуляторов определяется напряжением источника тока из расчета 1,8—1,9 вольт на один аккумулятор, а при заряде на морозе (не ниже — 10°), из расчета 2,0—2,2 вольта.

При включении на заряд положительный полюс батареи подключается к положительному полюсу источника тока, отрицательный к отрицательному.

Через каждые 10—12 циклов или при нерегулярной эксплуатации один раз в месяц необходимо производить усиленный заряд. Усиленный заряд производится в течение 12 часов нормальной силой тока.

Воспрещается допускать повышение температуры электролита при заряде выше +45°С для составного электролита, выше +40°С для едкого натра и выше +30°С для едкого калия. В случае повышения температуры выше указанной необходимо прервать заряд и дать аккумуляторам охладиться.

Заряд аккумуляторов зимой на открытом воздухе при температуре до 0°С производится нормальной силой тока в течение 7 часов. В случае необходимости заряжать аккумуляторы при температуре ниже 0°С, следует утеплять их войлоком, брезентом и т. д.

Как правило, заряд производится при открытой крышке батарейного ящика и вывернутых пробках. В этом случае вентильными пробками можно закрывать аккумуляторы сразу после окончания заряда. В случае необходимости заряд можно производить при завернутых вентильных пробках и закрытой крышке батарейного ящика.

При заряде аккумуляторов с вывернутыми пробками после каждого заряда необходимо проверять и доводить уровень электролита до нормы (см. разд. II п. 10).

При заряде аккумуляторов с завинченными пробками необходимо проверять и доводить уровень и плотность электролита до нормы через каждые 3 цикла.

Если во время заряда из аккумуляторов выплескивается электролит, то его надо собрать с крышек аккумуляторов резиновой грушей.

Воспрещается подходить с огнем к аккумуляторам во время заряда.

Следует насухо протирать крышки аккумуляторов и батарейного ящика и производить проверку отсутствия замыкания между стенками соседних аккумуляторов в результате возможного раздутия корпусов. При наличии замыкания напряжение батарей будет значительно ниже нормального.

Для обнаружения замкнутых аккумуляторов производится измерение зазоров между ними и измерение их напряжений.

В случае возникновения замыкания между аккумуляторами в батарее, вследствие деформации аккумуляторных сосудов при заряде аккумуляторов с завинченными пробками, никакой порчи батарей не произойдет, если немедленно отвернуть пробки у соприкасающихся аккумуляторов, т. е. дать выход газам. При этом необходимо сменить старые вентильные резиновые кольца на пробках на новые, более эластичные.

Если после устранения замыкания зазор между аккумуляторами меньше нормального, следует изолировать их листом тонкого эбонита или резины.

После устранения замыкания батарее надо сообщить усиленный заряд.

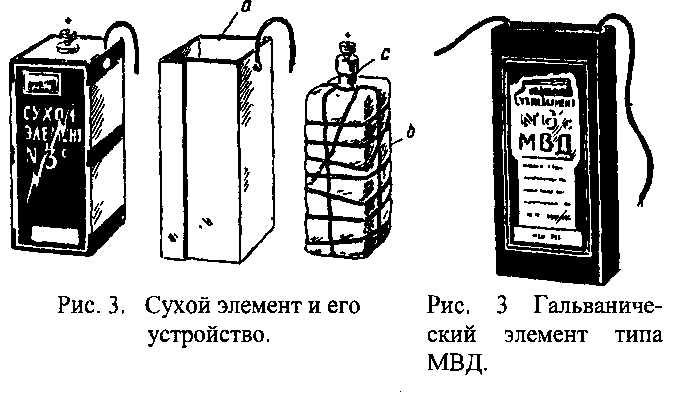

Гальванические элементы

I. Типы гальванических элементов. Гальванические элементы по их конструкции можно разделить на два основных вида:

а) помещенные в стеклянные, фаянсовые или цинковые сосуды (стаканы)

(рис. 2);

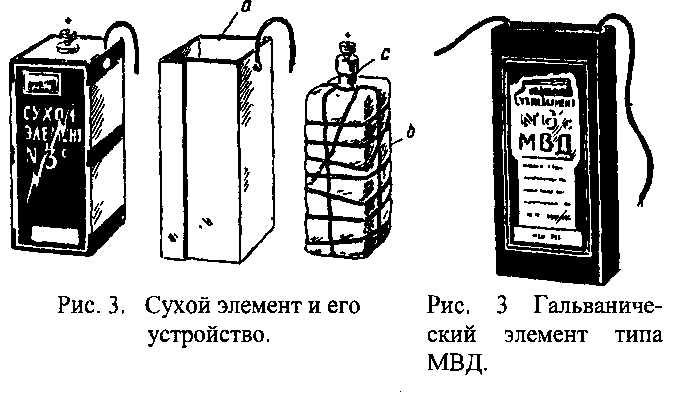

б) собранные по образцу вольтова столба и названные галетными (рис. 3).

Галетный элемент состоит из положительного полюса (агломерата) с, спрессованного из смеси двуокиси марганца, листочка папиросной бумаги ау картона б, пропитанного электролитом, и цинковой пластинки Zn. Оболочка d из пластмассы предохраняет электролит от высыхания. Каждый элемент отделяется от соседнего непромокаемым, но проводящим ток слоем, благодаря чему элементы, наложенные друг на друга столбиком, оказываются соединенными последовательно. Это позволяет получать анодные галетные батареи со значительной ЭДС.

Элементы с сосудами, в свою очередь, бывают: а) наливные, с жидким электролитом, например элемент Грене, б) водоналивные, при ходящие в действие после наливания в них воды, и в) сухие (рис. 3).

Для элементов, заполненных электролитом, характерно, что после прекращения их действия возобновление их работы производится посредством «зарядки», заключающейся в очистке и промывке электродов и в заливке свежего электролита. Водоналивные и сухие элементы по прекращении действия становятся негодными, и их приходится, как правило, заменять вновь приобретенными.

При покупке гальванических элементов надо иметь в виду, что на них обычно имеются следующие условные обозначения.

Гальванические элементы с марганцовой деполяризацией обозначают номерами и буквами: первая цифра говорит о размере элемента (самый малый—1-й и самый большой—4-й), буквы «С» и «В» соответственно означают, что элемент сухой или водоналивной, а буква «Л» — летний, «X» — хладостойкий и «У» — универсальный. Последние цифры указывают емкость батареи в а • ч. Например, обозначение ЗС-Л-30 означает, что это элемент третьего размера, сухой, летний, емкостью 30 а • ч.

Элементы с воздушной деполяризацией также маркируются номерами и буквами «ВД»; если же в состав деполяризатора входит марганцовая руда, то ставится марка МВД. Для обозначения батареи с обычным деполяризатором применяется буква «Б»; буква «Н» или «А» показывает, как правило, назначение батарей соответственно для накала или для анода. Буква «Г» указывает, что батарея галетного типа.

II. Элементы с хромовым деполяризатором. При демонстрационном эксперименте можно применять элементы типа элементов Грене. Элемент Грене состоит из толстостенной и широкогорлой стеклянной колбы, закрытой изолирующей крышкой. На этой крышке укреплены две угольные пластины и одна подъемная цинковая, закрепляемая в поднятом состоянии при помощи винта. Угольные пластины, соединенные между собой параллельно, соответствуют положительному полюсу, цинковая — отрицательному.

Электролит для заливки имеет следующий состав: 100 частей воды, 37 частей серной кислоты и 16 частей двухромовокислого натрия или калия.

Элемент имеет сравнительно небольшое (десятые доли ома) внутреннее

сопротивление. ЭДС элемента достигает 2 в. Цинковые электроды в хромовых

элементах перед каждой зарядкой необходимо амальгамировать. По истечении

некоторого времени ртуть частично испаряется с поверхности электродов, а главное, проникает (диффундирует) в цинк, поэтому реакция между цинком и серной кислотой начинает происходить и в то время, когда элемент не включен в цепь.

В связи с этим цинковые электроды во избежание непроизводительного

расходования веществ (цинка, серной кислоты и двухромовокислого калия) делают вынимающимися. Надо иметь в виду, что отработанную, ставшую коричнево-зеленой жидкость — электролит — нельзя оставлять в элементе Грене на продолжительное время, так как в ней возможно образование кристаллов. Эти кристаллы вызывают иногда растрескивание углей, и их трудно бывает удалять.

Элементы Грене рационально применять в демонстрационном эксперименте в тех случаях, когда нужно получить сильный ток, и притом на короткое время.

Использование хромовых элементов придемонстрациях на сравнительно продолжительное время для получения слабых токов, например для лампочки от карманного фонарика, электрического звонка и т. п., нерентабельно. Тем более нерационально применять их для лабораторных работ.

Основное достоинство описываемых элементов для школы заключается в том, что их всегда можно создать своими силами. Уголь для этого может быть взят от пришедшего в негодность сухого элемента, цинковую пластинку или палочку можно отлить из кусочков цинка. Серную кислоту и двухромовокислый калий нужно приобрести или достать в химическом кабинете.

III. Элементы с марганцовым деполяризатором. Все описанные ниже типы гальванических элементов представляют собой усовершенствование элемента Лекланше. В этих элементах положительным электродом является уголь, отрицательным — цинк; электролитом — раствор хлористого аммония. Деполяризатором служит перекись марганца. Цинк при изготовлении элементов амальгамируется.

В современной электротехнике, кроме аккумуляторов, находят себе широкое

применение сухие и водоналивные гальванические

элементы. Эти элементы состоят из угольного электрода с «мешочным»

агломератом б из перекиси марганца, который помещен в цинковый сосуд а,

являющийся отрицательным электродом. В сухом элементе электролиту (раствору хлористого аммония) придана значительная вязкость. Элемент помещен в картонную оболочку и сверху залит асфальтом. Через крышку от электродов выведены два провода, знаки полюсов которых обозначены на корпусе элемента.

Сухой элемент способен давать ток тотчас же после своего включения в цепь, не требуя заливки водой.

Так как емкость сухих элементов, даже в том случае, если их не используют для получения электроэнергии, с течением времени уменьшается, то на корпусе элемента завод указывает месяц и год изготовления. Поэтому при покупке следует обращать внимание на дату изготовления.

Буква «С» в маркировке элемента указывает, что он является сухим, условными номерами обозначают типы элементов различной емкости. Наиболее подходящими для проведения лабораторных работ являются элементы емкостью 23 а- ч . При аккуратном использовании их энергии ими можно пользоваться около двух лет. В целях увеличения сохранности при длительных перерывах в работе (недели и месяцы) следует разъединять элементы, собранные в батарейки, так как это способствует уменьшению непроизводительного расхода энергии на саморазряд.

Из сухих батарей для демонстрационного эксперимента полезно иметь батарею БНС, обладающую огромной емкостью: до 100 а-ч— и позволяющую, например, накаливать лампочку от карманного фонаря непрерывно до 200 ч. Батарейки марки КБС общеизвестны: они служат для карманных фонариков.

У водоналивных элементов устройство электродов такое же, как у сухих элементов, но для приведения элемента в действие (раз и навсегда!) через отверстие, имеющееся в его крышке, нужно залить воду, согласно указаниям, напечатанным на корпусе. После такой зарядки отверстие необходимо закрыть пробкой.

Водоналивные элементы более долговечны по сравнению с сухими элементами, но они имеют несколько большее внутреннее сопротивление. Для лабораторных работ лучшими являются элементы № 3В.

IV. Гальванические элементы с марганцововоздушной деполяризацией (МВД). Деполяризация в элементах МВД осуществляется с помощью не только двуокиси марганца, но и кислорода из атмосферы, проникающего к активным веществам положительного электрода через «дыхательное» отверстие, сделанное в крышке элемента. При работе элемента отверстие необходимо открыть; при хранении его, наоборот, закрыть резиновой пробкой.

Характерная особенность этих элементов заключается в их огромной электроемкости порядка сотен ампер часов — и большем по сравнению с типами < С > и <В > проценте сохранности. Однако элементы типа МВД боятся перегрузок, так как при этом действие воздушной деполяризации оказывается недостаточной.

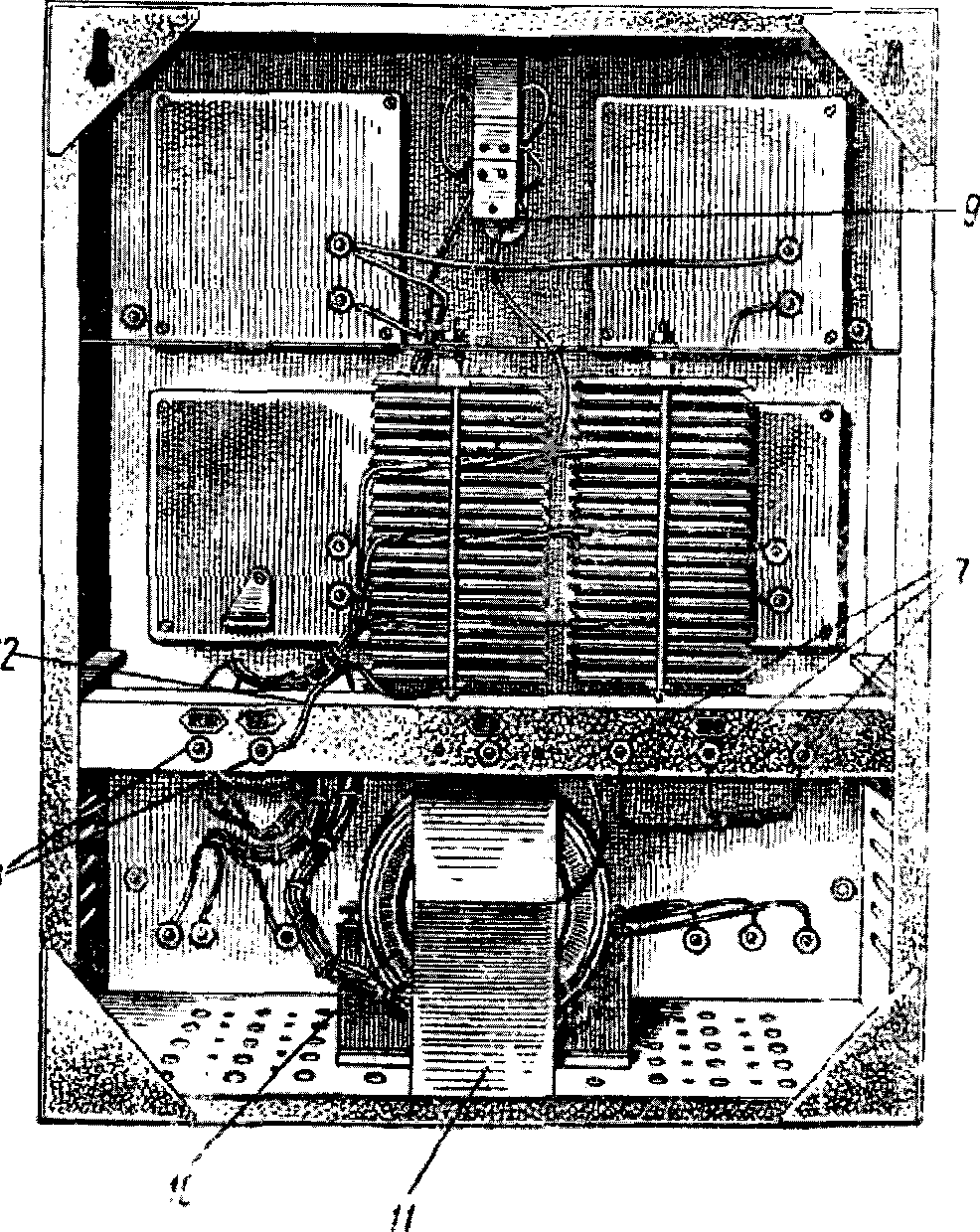

ШКОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ШЭ-59

Назначение

Электрораспределительный щит предназначен для питания переменным или постоянным током различных учебных приборов при демонстрационных опытах в физических кабинетах школ.

Щит может быть использован для зарядки аккумуляторов.

Техническая характеристика

Электрощит рассчитан на включение в электрическую сеть трехфазного тока напряжением в 220 вольт или в сеть однофазного тока напряжением в 220 и 127 вольт частотой в 50Гц.

Номинальным режимом эксплуатации электрораспределительного щита является 45 минут непрерывной работы с последующим выключением в течение не менее 15 минут.

При этом режиме работы обеспечиваются следующие параметры:

а) при сетевом напряжении в 127 вольт возможно плавное регулирование переменного напряжения от 5 до 220 вольт. Ток нагрузки может достигать 8 ампер при снимаемом напряжении до 140 .вольт и 6 ампер при напряжении, от 140 до 220 вольт;

б) при напряжении сети в 220 вольт—регулируемое напряжением от 5 до 240 вольт. Максимальный ток нагрузки до 9 ампер;

в) возможно плавное регулирование постоянного напряжения от 0 до 70 вольт при токе нагрузки до 8 ампер.

Примечание: При более длительном режиме работы, чем номинальный, допустимая нагрузка должна быть уменьшена на 20%.

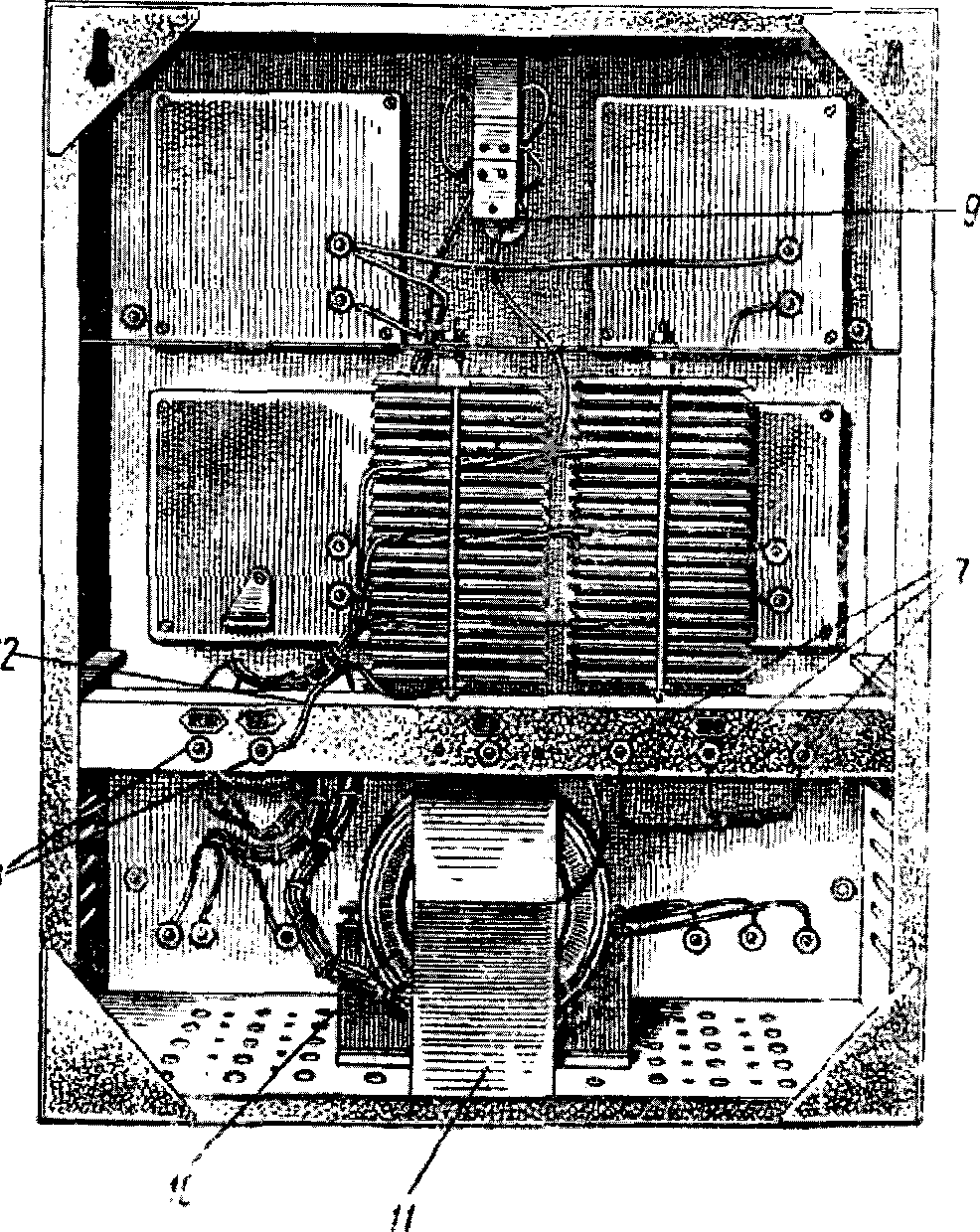

Рис. 2.

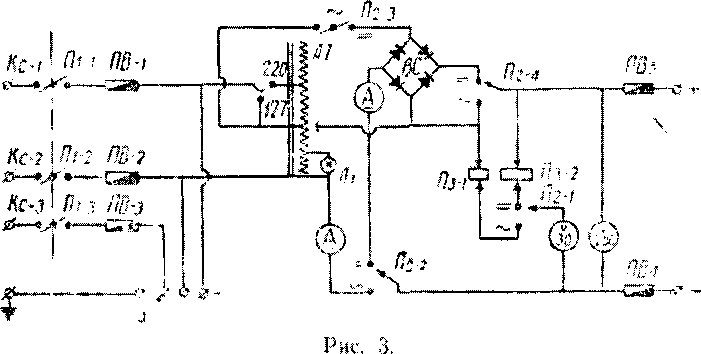

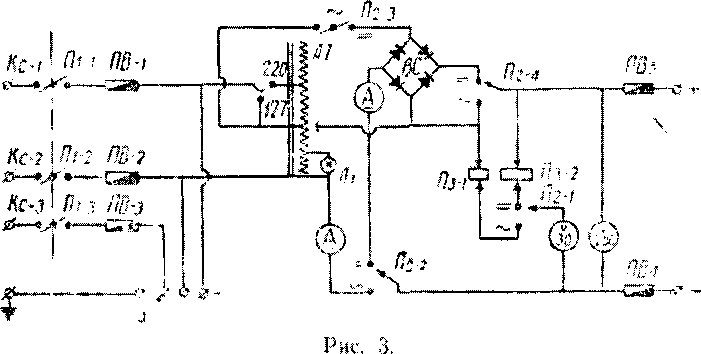

Электрическое соединение элементов щита выполнено медным изолированным проводом согласно принципиальной схеме, приведенной на рис. 3.

Устройство основных частей электрощита

В электрощите смонтирован автотрансформатор с тороидальным сердечником. Сердечник представляет собой кольцо из полос электротехнической стали толщиной 0,3—0,5 мм.. По цилиндрической поверхности он изолирован электрокартоном, а сверху и снизу закрыт пластмассовыми кольцами. На сердечник (поверх изоляционных деталей) намотана в один ряд обмотка (диаметр провода 1,08 мм., число витков 267) из медного изолированного провода. Сердечник закрепляется неподвижно на каркасе электрощита. Внутри сердечника через .втулку проходит ось, на которой с задней стороны щита закреплена траверза, несущая угольный контакт, а с передней стороны ручка с указателем.

По торцу обмотки, провод зачищен от изоляции, благодаря чему обеспечивается электрический контакт любого витка обмотки с угольным контактом. При вращении ручки вместе с ней вращается ось и траверза с контактом, в результате чего последняя может располагаться против нужного витка обмотки. Для обеспечения хорошего контакта с витком, служит плоская пружина, закрепленная на траверзе. Кроме траверзы, на оси автотрансформатора жестко закреплен барабанчик с контактами; по этим контактам (при повороте оси) скользят пружинящие щетки, закрепленные на пластмассовой панели. Для предохранения от повреждения барабанчика с контактами и траверзы с задней стороны щита закреплена специальная заслонка.

2. Для измерения переменного напряжения до 250 вольт и постоянного напряжения до 70 вольт на щите установлен вольтметр электромагнитной системы типа ЭЗО. Этот прибор также имеет неравномерную шкалу и позволяет измерять напряжение, начиная от 50 вольт. Цена деления шкалы этого прибора—10 вольт.

3. Для измерения силы переменного тока на щите установлен амперметр электромагнитной системы типа ЭЗО. Неравномерная шкала прибора позволяет измерять силу тока, начиная от 2 ампер. Цена деления шкалы 0,5 ампера.

4. Для измерения силы постоянного тока на щите установлен амперметр магнитоэлектрической системы типа М362.

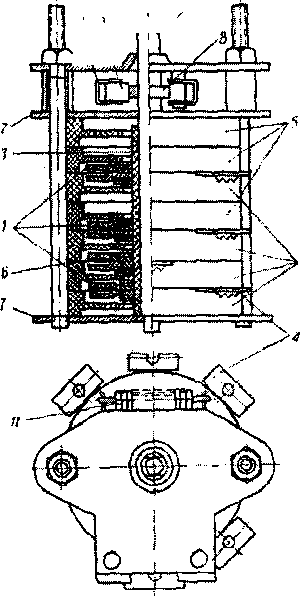

Рис. 4. Пакетные переключатели

1. Пакетный трехполюсный выключатель (низ. 1, рис. 1) предназначен для включения (или выключения) входного напряжения.

2. Пакетный переключатель (поз. 2, рис. 1) предназначен для переключения рода выходного напряжения (переменное или постоянное).

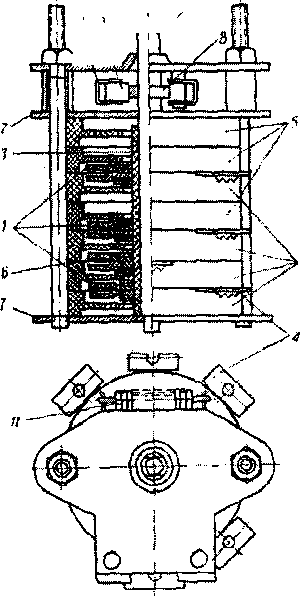

Пакетный переключатель состоит из набора пружинящих контактов (1) закрепленных на оси (2). Контакты изолированы друг от друга, а так же электрически изолированы от оси благодаря напрессованной на нем пластмассовой оболочке (3). Так как эта оболочка имеет квадратное сечение, и такое же сечение имеют отверстия в контактах, то при повороте оси одновременно поворачиваются все контакты. В зависимости от угла поворота оси пружинящие контакты замыкают соответствующие неподвижные контакты—ножи (4), закрепленные между пластмассовыми кольцами (5). Эти кольца скреплены неподвижно двумя стержнями (6) между металлическими щеками (7).

По условиям работы переключателя необходимо обеспечить фиксацию поворота оси на 90°. Для этой цели на ней неподвижно закреплена звездочка (8). При каждом повороте оси на 90° в пазы звездочки упирается пара роликов (9), которые прижимаются рычагами (10), стянутыми пружиной (11). Благодаря этому фиксируется положение подвижных (пружинящих) контактов переключателя.

В пакетном переключателе на оси смонтированы четыре пары пружинящих контактов. В одной плоскости с этими контактами расположены неподвижные контакты-ножи. Всего в этом переключателе имеются 11 контактов-ножей.

Этот переключатель может производить электрическую коммутацию в четырех независимых электрических цепях.

В пакетном выключателе на оси смонтировано только три пары, пружинящих контактов, каждая пара замыкает (или размыкает) одну пару неподвижных контактов-ножей.

Установка электрощита

Для вертикального закрепления электрощита на стене служат уголки на задней стенке каркаса. Рекомендуется устанавливать щит так, чтобы он находился на небольшом расстоянии от стены (около 20 см), что обеспечивает лучшие условия для вентиляции. Щит подключается к сети электрического тока следующим образом: А. При наличии в школе четырех проводной линии трехфазного тока с линейным напряжением 220 вольт от этой линии к щиту подводятся четыре провода. Эти провода подключаются к клеммам, смонтированным на задней стороне щита, три линейных провода подключаются к клеммам, отмеченным знаком », а четвертый провод (нулевой) — к клемме, отмеченной буквой «3». Провода закрепляются гайками, Б. При наличии в школе трехпроводной сети провода подключаются только к клеммам, обозначенным знаком кг. От клеммы с обозначением «3» отводится провод для заземления щита.

Остальные переключения осуществляются, как описано выше.

В. При наличии в школе только однофазной сети провода подключаются к двум клеммам из обозначенных знаком (первая и вторая оправа, рис. 2). В зависимости от напряжения сети (220 или 127 вольт) провод 12 подключается к соответствующей клемме, обозначенной «220» или «127», (см, рис. 2), и закрепляется гайкой. Одновременно устанавливаются соответствующие плавкие вставки. При включении в сеть 220 вольт все пять плавких вставок должны быть на 10 ампер; при включении в сеть 127 вольт две плавкие вставки (нижние, рис. 1) заменяются вставками на 20 ампер, которые приложены в качестве запасных деталей к щиту. От клеммы с обозначением «3» отводится провод для заземления щита, схема электрощита (рис.3).

Входные цепи

Автотрансформатор электрораспределительного щита однофазный. Его обмотка состоит из 267 витков.

От витка 135 имеется отвод, дающий возможность подключать автотрансформатор к сети с линейным напряжением в 127 вольт. На схеме этот проводник обозначен цифрой «127». На щите он подведен к клемме «127», укрепленной на угольнике с задней стороны щита.

От витка 235 имеется отвод, дающий возможность подключать автотрансформатор к сети с линейным напряжением в 220 вольт.

На схеме этот проводник обозначен цифрой «220». На щите он подведен к клемме «220», находящейся рядом с клеммой «127» на угольнике. Так как в автотрансформаторе намотано витков больше, чем необходимо для подключения к сети 220 вольт, то, когда подвижный угольный контакт находится на крайнем .правом витке обмотки, с него можно снять напряжение 250 вольт ( при отсутствии нагрузки). При нормальной нагрузке, из-за падения напряжения в обмотке, выходное напряжение уменьшается до 240 вольт. На автотрансформаторе есть еще отвод от витка 3. С этой точки снимается напряжение 2,8 вольта для питания сигнальной лампочки (Л1). Загорание этой лампочки (3,5 вольта— 0,28 ампер), видимое с лицевой стороны щита, является сигналом включения щита в сеть.

Два верхних провода на схеме являются проводниками, присоединяющими обмотку автотрансформатора к сети. На щите они выведены под клеммы на заднем угольнике: это крайние правые клеммы, обозначенные да.

Третья клемма этой группы присоединяется к третьему линейному проводу трехфазной сети.

Как видно из схемы, все указанные выше провода сети присоединены внутри щита так же к клеммам с обозначением «да» и «3», находящимся на лицевой стороне щита. Это дает возможность удобно присоединять к щиту разные приемники переменного напряжения (без регулирования величины напряжения). В случае присоединения щита к четырехпроводной трехфазной сети с этих клемм можно снимать как линейное напряжение (с клемм «да»), так и фазное напряжение (с клеммы «3» и любой клеммы «да»).

При присоединении щита к однофазной сети напряжение имеется только на двух крайних слева клеммах, величина напряжения равна напряжению сети,

Пакетный выключатель П1 (П1-1; П1-2; П1-3), имеет два положения: «вкл.» (включено) и «выкл. (выключено). Если смотреть на щит спереди, это будет левый пакетный выключатель, снизу этикетки написано «ввод».

Плавкие предохранители (вставки) ПВ-1; ПВ-2; ПВ-3 защищают сеть от коротких замыканий как при работе щита, так и при подключении приемников непосредственно к клеммам сети на лицевой панели щита. В случае линейного напряжения сети 220 вольт вставки рассчитаны на силу тока .10 ампер, а при напряжении 127 вольт—20 ампер.

Надо иметь в виду, что при одновременном подключении нагрузки к клеммам регулируемого напряжения и к клеммам сети общая сила тока, проходящего через щит, не должна превышать указанных выше значений, на которые рассчитаны плавкие вставки.

Верхний провод по схеме присоединяется к отводам «127» или «220» в соответствии с напряжением сети. На щите этот проводник выступает из под заднего угольника у клемм «127» и «220». Завод выпускает щит включенным на 220 вольт, т. е. проводник присоединен к клемме «220».

В случае если щит присоединяется к сети 127 вольт, этот проводник необходимо отсоединить от клеммы «220» и подключить к клемме «127».

Регулируемое напряжение переменного тока

На лицевой стороне щита, в правом нижнем углу, имеются две клеммы, обозначенные «регулируемое напряжение», к ним подключается нагрузка. Для получения да этих клеммах напряжения переменного тока необходимо правый пакетный переключатель поставить в положение «» (по схеме переключатель П2). При этом создаются следующие цепи:

а) начальный виток автотрансформатора — амперметр переменного тока на 1 Оа— контакт переключателя П2-2 (положение «

») — плавкий предохранитель (вставка) на 10а—левая клемма «регулируемое напряжение».

б) угольный контакт токосъема автотрансформатора—контакт переключателя П2-4 (положение «

») «плавкая вставка на 10а—правая клемма «регулируемое напряжение».

Цепи замыкаются через нагрузку, подключаемую к клеммам «регулируемое напряжение».

Плавкие вставки ПВ-4 и ПВ-5 на 10й защищают автотрансформатор от коротких замыканий.

Амперметр переменного тока показывает величину силы тока нагрузки.

Переключатель П2-1 в положение «

» подключает параллельно выходным клеммам вольтметр переменного тока на 30 вольт. Вольтметр на 250 вольт, как видно из схемы, подключен к этим, клеммам постоянно. Вольтметр на 30 вольт включается н отключается также и переключателем ПЗ-1. Этот переключатель изготовлен в виде барабанчика из изоляционного материала, неподвижно закрепленного на одной оси с токосъемником автотрансформатора и вращающегося вместе с ним.

На барабанчике укреплен латунный сектор, соприкасающийся г. двумя контактными токосъемниками. Эти токосъемники электрически закорачивают цепь питания вольтметра 30 вольт, пока они находятся в соприкосновении с латунным сектором. Длина этого сектора и его месторасположение рассчитаны таким образом, чтобы вольтметр 30 вольт был включен только до тех пор, пока напряжение, снимаемое с контакта автотрансформатора, не превышает 30—35 вольт. При повороте оси главного токосъемника на угол, превышающий необходимый для получения указанного напряжения, токосъемники сходят с латунного сектора и этим самым разрывают цепь вольтметра 30 вольт, т. е. отключают его. Это предохраняет вольтметр от попадания на него более высокого напряжения. Вольтметр на 250 вольт включен постоянно, поэтому при небольших напряжениях движутся стрелки обоих вольтметров. Наличие двух вольтметров вызвано тем, что вольтметры переменного тока электромагнитной системы имею, шкалы сильно сжатые, поэтому в начале шкалы на вольтметре 250 вольт отметить малые величины напряжения невозможно.

Регулируемое напряжение постоянного (пульсирующего) тока

Для получения на клеммах «регулируемое напряжение» постоянного (пульсирующего) тока, нужно правый пакетный переключатель поставить в положение «=» (по схеме переключатель П2).

Необходимо иметь в виду, что выпрямленное напряжение является пульсирующим, причем- частота пульсации равна удвоенной частоте выпрямляемого напряжения (100 герц).

При этом создаются следующие цепи:

а) отвод от середины обмотки автотрансформатора (отвод «127») — контакт переключателя П2-3 — ввод переменного тока селенового выпрямителя — вывод «плюс» постоянного тока селенового выпрямителя — контакт переключателя П2-4 (положение «=»)—плавкая вставка ПВ-5 — правая клемма «+» «регулируемое напряжение».

б) угольный контакт токосъема автотрансформатора — второй ввод переменного тока селенового выпрямителя—вывод «минус» селенового выпрямителя — амперметр постоянного тока на 10А—контакт переключателя П2-2 (положение «=») — плавкая вставка ПВ-4—левая клемма «—» «регулируемое напряжение».

Цепи замыкаются через нагрузку, подключаемую к клеммам «регулируемое напряжение».

Плавкие вставки ПВ-4 и ПВ-5 защищают селеновые выпрямители от коротких замыканий. Амперметр постоянного тока, показывает величину силы тока нагрузки. Переключатель П2-1 в положении «=» подключает параллельно выходным клеммам вольтметр на 30 вольт. Вольтметр на 250 вольт, как видно из схемы, и в этом случае подключен к этим клеммам постоянно. Вольтметр на 30 вольт включается и отключается также и переключателем ПЗ-2.

Этот переключатель выполнен в виде второго латунного сектора, укрепленного на том же барабанчике, что и описанный выше переключатель (ПЗ-1) вольтметра 30 в при работе на переменном токе.

С целью удешевления щита, а также для того чтобы не, увеличивать его габариты

вольтметры на 30 и 250 вольт являются одними и теми же как при измерении

переменного напряжения, так и при измерении постоянного (пульсирующего) напряжения.

В случае необходимости более точного определения величины постоянного выходного напряжения необходимо к нагрузке подключить вольтметр магнитоэлектрической системы.

В щите применены селеновые выпрямители, допускающие ток не более 4 ампер, поэтому установлены два выпрямительных столбика, соединенных параллельно. В отдельных щитах применены столбики на ток 3 ампера, в таком случае установлены три столбика, соединенных параллельно. Во всех случаях выпрямительные столбики позволяют подводить к ним не более 130 вольт переменного тока. Из схемы видно, что выпрямители подключены между средней точкой обмоток, автотрансформатора и подвижным контактом, поэтому при включении автотрансформатора щита в сеть 127 или 220 вольт напряжение между средней точкой обмотки и любым положением подвижного контакта вплоть до крайних витков обмотки не может превышать 130 вольт. Нулевое положение на выходных клеммах будет тогда, когда подвижной контакт будет находиться на середине обмотки автотрансформатора. При вращении ручки, а следовательно, оси с подвижным контактом вправо или влево от этой точки постоянное (пульсирующее) напряжение на выходных клеммах будет увеличиваться.

Это надо иметь в виду и при переходе на работу щита в режиме постоянного (пульсирующего) тока: необходимо предварительно установить ручку в положение «О» постоянного тока, которое находится на середине шкалы, в отличие от положения «О» переменного тока, которое находится в левой стороне шкалы.

Правила работы со щитом

Регулируемое напряжение переменного тока

Рукоятку автотрансформатора поставить на нуль шкалы переменного тока (внутренняя шкала).

Ручку переключателя «нагрузка» поставить в положение «

».

К клеммам «регулируемое напряжение» присоединить нагрузку.

Ручку выключателя «ввод» поставите в положение «вкл.» (при этом загорается сигнальная лампочка).

Обращением рукоятки автотрансформатора установить необходимое напряжение.

По окончании работы ручку выключателя «ввод» поставить в положение «выкл».

Регулируемое напряжение постоянного (пульсирующего) тока

Рукоятку автотрансформатора поставить на нуль шкалы постоянного тока (внешняя шкала).

Ручку переключателя «нагрузка» поставить в положение «=».

К клеммам «регулируемое напряжение», соблюдая полярность, присоединить нагрузку.

Ручку выключателя «ввод» поставить в положение «вкл» (при этом загорается сигнальная лампочка).

Вращением рукоятки автотрансформатора вправо или влево от нуля установить необходимое напряжение.

По окончании работы ручку выключателя «ввод» поставить в положение «выкл».

Основные правила эксплуатации

Щит требует аккуратного и бережного отношения. Устанавливать его необходимо в сухом, отапливаемом и вентилируемом помещении с температурой от +5 до +40°С и относительной влажностью не более 80% при отсутствии в окружающей среде паров ртути, кислот и щелочей.

Не нагружать щит более мощной нагрузкой, чем указано выше.

Периодически удалять пыль из щита.

Клемма «3» должна быть присоединена к надежному заземлению.

При зарядке аккумуляторов не ставить их к щиту не :иже, чем на 1,5—2 метра,

Необходимо оберегать селеновые выпрямители от механических повреждений. Искривление поверхности селеновых элементов, глубокие царапины на их поверхности могут ухудшить электрические параметры выпрямителя или привести его в негодность.

После длительного перерыва в работе щита в режиме постоянного тока селеновые выпрямители требуют электрической под формовки. Для этого необходимо включить щит а постоянный ток на два часа без нагрузки. Рукоятка автотрансформатора при этом должна быть в крайнем правом или левом положении по шкале постоянного тока.

Предохранять обмотку автотрансформатора от повреждений. Появление короткозамкнутого витка приведет к немедленному выходу обмотки из строя (разогревание витка), плоть до его «сгорания».

Периодически необходимо проверять целостность угольного контакта на токосъеме автотрансформатора.

ТРАНСФОРМАТОРЫ

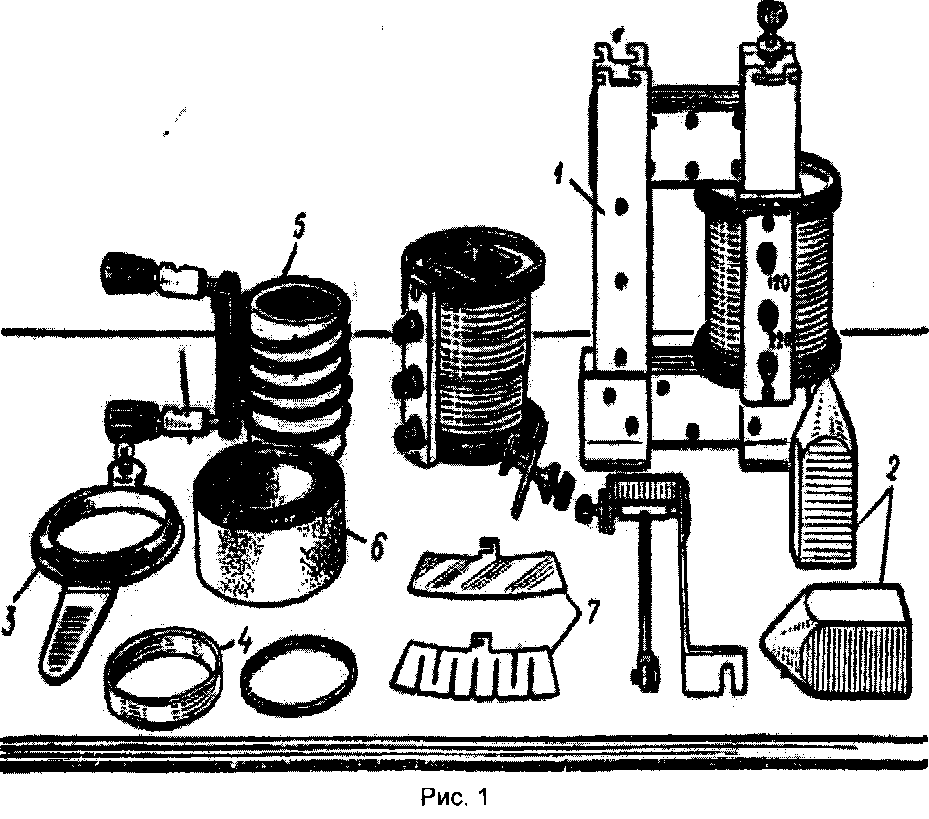

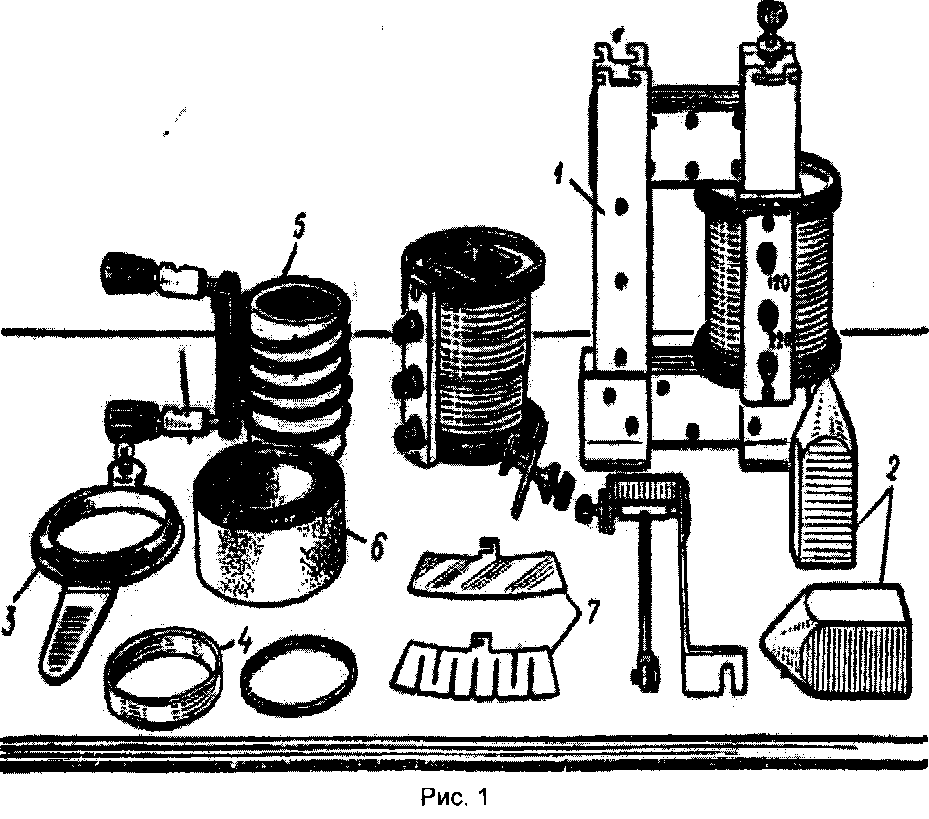

Универсальный трансформатор представляет собой набор приборов (рис. 1): трансформатор 1, два наконечника конусообразной формы 2, катушка плоская 3, кольца медное и алюминиевое 4, электросварочный аппарат 5, кольцо-желоб б, маятник 7.

Трансформатор служит для преобразования напряжения переменного тока. Он состоит из П-образного сердечника с ярмом и двух катушек. Катушки намотаны на каркасы, которые можно надевать на сердечник. Схема выводов обмоток показана на рисунке 2. На корпусах катушек имеются надписи: «120», «220» и «б». Катушка li содержит около тысячи витков и имеет три вывода.

Концы катушки L2, содержащей по 37 витков в каждой секции, также выведены на зажимы. Трансформатор можно применить в качестве как повышающего, так и понижающего. К катушке li к зажимам 2 и 3 можно подключить источник тока напряжением не более 220 В, а к катушке li—не более 12 В (зажимы 4 и 6).

Катушка плоская, намотанная эмалированным проводом, смонтирована на каркасе с ручкой. Концы катушки подведены к патрону, в который вворачивают лампу (3,5В, 0,28 А). Катушку можно надевать на сердечник.

Кольцо-желоб и катушку электросварочного аппарата также можно надевать на сердечник трансформатора . В зажимах аппарата устанавливают электроды (куски стального провода диаметром 1,5—2 мм).

Маятник с пластинами применяют в опытах по демонстрации вихревых токов. В этом случае установку собирают по рисунку 5.

В сочетании с другими приборами, выпускающимися промышленностью для школ, универсальный трансформатор позволяет демонстрировать многие опыты по электромагнитным явлениям, по переменному току и пр.

Изучение устройства и работы трансформатора

Цель: изучить характер зависимости КПД трансформатора от нагрузки (т. е. от сопротивления на выходе вторичной обмотки).

Для определения КПД необходимо измерить силу тока 1\ в первичной и k во вторичной цепи, а также напряжение Ui на вторичной и Ui на первичной обмотке. Все измерения выполняют одним прибором (авометром). Так как авометром можно измерять разные силы токов и напряжения, то его придется несколько раз включать в разные участки цепи трансформатора.

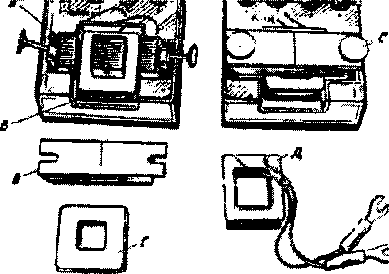

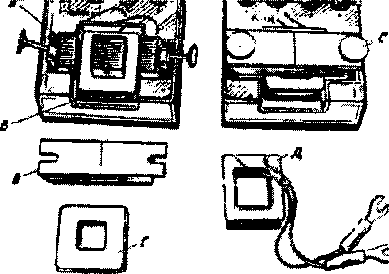

Для проведения опытов применяют разборный трансформатор (рис. 6).

Сердечник трансформатора А удерживается в обойме. Для замыкания магнитной цепи служит съемное ярмо Б, набранное из трансформаторного железа и помещенное тоже в обойму, которая для удобства скрепления с сердечником имеет бортики. Ярмо крепится с помощью винтов с фасонными гайками С.

Первичная обмотка трансформатора имеет 1000 витков. Она намотана на каркас Д, закрепленный на магнитопроводе. Концы обмотки выведены на зажимы с обозначением«/!=1000».

Для вторичной обмотки применяют съемный каркас Г без провода. Обмотку наматывают в процессе лабораторной работы. (Можно также

использовать катушку Д на съемном каркасе,

имеющую 500 витков.)

Изучите ход работы и продумайте ответы на вопросы.

Ход работы:

1. Освободив фасонные гайки, снимите ярмо магнитопровода с трансформатора и освободите съемный каркас. Намотайте на каркас 100 витков провода ПЭС-0,25. Зачистите от изоляционного слоя выводы полученной вторичной обмотки и подсоедините к свободным зажимам. Установите ярмо на место и прижмите его фасонными гайками.

Соберите цепь по рисунку. Установите авометр на измерение переменного тока с пределом 500 мА и включите его в разрыв цепи первичной обмотки (т. е. в точке А или В). Покажите преподавателю схему и в его присутствии включите блок питания в сеть. Снимите и вновь поставьте ярмо на место, Пронаблюдайте за изменением силы тока 1\.

2. Меняя при помощи магазина сопротивлений сопротивление во вторичной цепи от бесконечности до нуля, следите за показаниями стрелки авометра. Занесите в таблицу значения силы тока Ii, соответствующие значениям сопротивлений со, 20, 10, 5, 2, 0 Ом,

3. При отключенной цепи переключите авометр на измерение напряжения переменного тока с пределом шкалы 50 В. Для измерения напряжения на первичной обмотке подключите прибор к точкам А В (рис 6). Отсчитайте по авометру и занесите в таблицу значения напряжений Uj для разных сопротивлений во вторичной цепи (10, 20, ..., О Ом).

4. При отключенной цепи на авометре установите предел измерения напряжения 10 В, Подключите его к точкам СО для измерения напряжения на нагрузке. Определите и занесите в таблицу напряжение U2 при разных значениях сопротивления нагрузки (оо, 20, ..., О Ом).

5. Отсоедините от сети авометр. Переключите его для измерения переменного тока во вторичной цепи с пределом измерения 500 мА. Включите прибор в разрыв вторичной цепи в точке С или О. Измерьте силу тока при разных сопротивлениях во вторичной цепи, полученные данные занесите в таблицу.

Разберите цепь.

6. Подсчитайте мощность, потребляемую первичной и вторичной обмотками трансформатора при разных значениях нагрузки. Полученные значения pi и Р2 занесите в таблицу.

7. Подсчитайте КПД трансформатора для каждого значения нагрузки (оо, 20,..., О Ом) и заполните последнюю графу таблицы. Пользуясь данными таблицы, постройте график зависимости КПД трансформатора от сопротивления во вторичной цепи.

Задание 2. На лабораторных занятиях выполните наблюдения и измерения по ходу работы, дайте ответы на вопросы.

Министерство образования и науки Украины

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Физический факультет

Кафедра астрономии и методики физики

Лабораторная работа № 2

|

Скачать 6.9 Mb.

Скачать 6.9 Mb.