Документ Microsoft Word (2). Оптические приборы и применения в биологических исследованиях

Скачать 251.63 Kb. Скачать 251.63 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Ташкентская Медицинская Академия Кафедра: Гистология и медицинская биология  Модуль (Предмет): Медицинская биология . Общая генетика Лабораторная работа №1 Тема : Оптические приборы и применения в биологических исследованиях (Методическое указания для лабораторных занятий) Ташкент 2022 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Ташкентская Медицинская Академия Кафедра: Гистология и медицинская биология Для Лечебного , медико-профилактического, медико-биологического , и биомедицинско инженерических факультетов «Утверждаю» Проректор по учебной работы ТМА Проф---------------- Ш.А.Боймурадов «______»_________ 2022 г Предмет: Медицинская биология . Общая генетика Тема : Оптические приборы и применения в биологических исследованиях (Методическое указания для лабораторных занятий) Ташкент 2022 Составители: Курбанов А.К. – Ташкентская Медицинская Академия Доцент кафедры: “ Гистология и медицинская биология” кандидат медицинских наук. Халиков П.Х. – Ташкентская Медицинская Академия Профессор кафедры: “ Гистология и медицинская биология ”. доктор биологических наук Шигакова Л.А. - Ташкентская Медицинская Академия, ассистент кафедры: “ Гистология и медицинская биология ” Рецензенты: Машарипов С.М.– профессор Ташкентской Медицинской Академии кафедры “Бионеорганическая, биоорганическая и биологическая химия ” доктор химических наук, профессор

Методическое указания для лабораторных занятий, разработанная по новой учебной программе по кредитно модульной системой в соответствии с учебным планом, была рассмотрена на заседании кафедры “Гистологии и медицинской биологии” ТМА и была рекомендована на обсуждение в центральную методическую комиссию ТМА. Протокол №20года Методическое указания для лабораторных занятий,, разработанная по новой учебной программе по кредитно модульной системой в соответствии с учебным планом, была рассмотрена и утверждена на центральной методической комиссии ТМА и была рекомендована на обсуждение ученого совета ТМА Протокол № 20года. Методическое указания для лабораторных занятий,, разработанная по новой учебной программе по кредитно модульной системой в соответствии с учебным планом, была рассмотрена и утверждена на Ученом совете ТМА Протокол №  20 года. 20 года. Ведение: Медицинская биология и общая генетика являются фундаментальными дисциплинами и играют важную роль в формировании мировоззрения врачей. Курс биологии содержит фактический материал, имеющий большое значение в теоретическом образовании врача, необходимом для последующего изучения медико- биологических и клинических дисциплин Цели и задачи предметаЦель предмета - Формирование у студентов современных знаний об основных молекулярно-генетических и клеточных механизмах функционирования организма, основ генетики и медицинской биологии, биологических основ жизнедеятельности организмов и применение их для последующего усвоения медико-биологических, клинических дисциплин и в практической медицине. Задачи предмета – подготовить специалистов по теоритическим, социальным и клиническим наукам привить им качество научного мировоззрения и человечность. Темы первого кредита модуля Медицинской биологии и общая генетика.

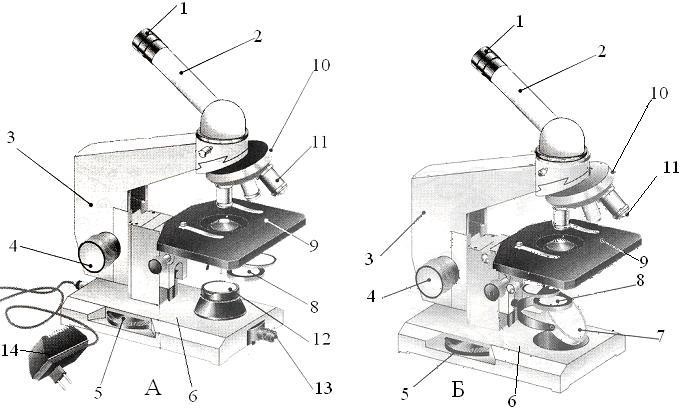

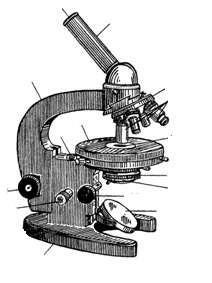

Тема : Оптические приборы и применения в биологических исследованиях Методы цитологии: Микроскопические — с их помощью изучают морфологию клеток и их компонентов (методы световой и электронной микроскопии). Цитохимические (гистохимические) — позволяют определять химический состав или локализацию веществ в клетке (в срезах тканей).Они основаны на применении специальных красителей. Биохимические —применяются для изучения химического состава клеток, определения концентрации веществ в тканях. Основаны на свойстве различных биохимических соединений поглощать световые волны определенной длины. Метод дифференциального центрифугированияпозволяет изучать состав и свойства органелл клетки: образец ткани измельчают до разрушения клеточных оболочек, помещают в центрифугу, где он разделяется на отдельные фракции соответственно массе. Метод авторадиографии применяется для исследования динамики метаболических процессов в структурах клетки. Суть его состоит во введении в клетку радиоактивных изотопов. Молекулы, меченные радиоактивными изотопами (3H, 32P, 14C), участвуют в реакциях обмена. По излучению, которое регистрируют с помощью фотопластинки, определяют их локализацию, перемещение, накопление и выведение. Рентгеноструктурный анализ проводят для изучения пространственной структуры и расположения молекул в веществе. Этот метод основан на дифракции R-лучей при прохождении через кристалл вещества. С момента открытия клетки Р.Гуком (1665), а также изобретения микроскопа А.Левенгуком, микроскопическая техника постоянно развивалась и давала всё новые и новые открытия в изучении микроскопических объектов живой природы, особенностях их строения и функционирования, внутренней организации и молекулярно-генетических механизмов в развитии живых систем. В настоящее время в биологии и медицине используются два вида микроскопии: световая и электронная. Световая микроскопия (поляризационная, флуоресцентная, интерференционная) позволяет изучать отдельные компоненты клеток. С помощью электронного микроскопа можно изучать не только клетки животных и растительных организмов эукариот, но и клетки прокариот, которые имеют более простую организацию, быстро размножаются и образуют колонии организмов с одинаковыми генетическими и фенотипическими свойствами (штаммы). Современные микроскопы - это высокоточные приборы, предназначенные для самых разнообразных целей. Наиболее распространённые из них это световые микроскопы. Обычно они комплектуются разными насадками, расширяющими их возможности. К таким насадкам можно отнести фотонасадку, фотометрическую, фазовоконтрастную, темнопольную, люминесцентную и множество других. С помощью этих микроскопов можно изучать как живые, так и фиксированные объекты, окрашенные и неокрашенные биологические объекты как в проходящем, так и в отражённом свете. Эти микроскопы универсальны. Поляризационные микроскопыпозволяют получать цветные микрофотографии как с окрашенных препаратов, так и с неокрашенных, если они обладают анизотропными свойствами (коллагеновые и эластиновые волокна, мышцы, хрящевая и костная ткани). Это двоякопреломляющий материал. Интерференционные микроскопы используют проходящий свет и позволяют изготовлять цветные изображения и цветные микрофотографии с неокрашенных фазовых объектов с изотропными свойствами. Стереомикроскопыпозволяют получать стереоскопическое (объёмное) изображение изучаемых объектов. Сравнительные микроскопы представляют возможность исследователю в одном поле зрения микроскопа наблюдать и фотографировать изображения, сформированные двумя поставленными рядом микроскопами. Электронные микроскопы обладают высоким разрешением и с их помощью можно изучать как отдельные компоненты клеток (лизосомы, митохондрии), так и отдельные молекулы в цитоплазме клеток. В отличие от светового микроскопа в электронном микроскопе вместо световых используются электронные лучи и, соответственно, электронные линзы. Он увеличивает изучаемые объекты более чем в 100 000 раз. 2. Увеличительные приборы и их назначение. Устройство светового микроскопа. Биологический микроскоп предназначен для исследования микрообъектов в потоке проходящего света. Световой микроскоп (рис. 1) состоит из 3 частей: механической, осветительной и оптической.  Рис. 1. Устройство световых микроскопов: А — МИКМЕД-1; Б — БИОЛАМ: 1 — окуляр, 2 — тубус, 3 — тубусодержатель, 4 — макрометрический винт, 5 — микрометрический винт, 6 — подставка, 7 — зеркало, 8 — конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 — предметный столик, 10 — револьверное устройство, 11 — объектив, 12 — корпус коллекторной линзы, 13 — патрон с лампой, 14 — источник электропитания Механическая часть включает штатив, предметный столик, макрометрический винт, микрометрический винт, тубус и револьвер. Штатив состоит из тубусодержателя (колонки) и основания. На колонке расположены: револьвер — вращающийся механизм для смены объективов; тубус — полая трубка, в которую вставляется окуляр; система винтов грубой (макрометрической) и тонкой (микрометрической) настройки микроскопа; предметный столик для размещения объекта исследования. Осветительная часть включает зеркало (или электрический осветитель) и конденсор. Зеркало микроскопа двухстороннее — с плоской и вогнутой поверхностями. Вогнутая поверхность применяется при недостаточно ярком освещении, а плоская — при интенсивном освещении. Конденсор — это система линз, собирающая световые лучи в пучок. Диаметр светового пучка можно регулировать, изменяя просвет диафрагмы с помощью специального рычажка. Оптическая система состоит из окуляра и объективов. Окуляр (от греч. oculus — глаз) — система линз, направленная к глазу. На оправе окуляра указано увеличение. В учебном микроскопе используются сменные окуляры с увеличением 7×, 10× и 15×. Объектив расположен у нижнего конца тубуса на нижней пластинке револьвера — это система линз, направленная на объект исследования. Используется 2 вида объективов: малого увеличения (8×) и большого (40×). Общее увеличение микроскопа определяется путем умножения кратности увеличений объектива и окуляра. Например, общее увеличение микроскопа с объективом 40× и окуляром 7× будет равно 280. 3. Правила работы с микроскопом. Правила работы с микроскопом на малом увеличении (7 × 8). Микроскоп устанавливают колонкой к себе, а зеркалом к источнику света; примерно на ширину ладони от края стола. Вращая макрометрический винт «на себя», устанавливают объектив на 2–3 см от поверхности предметного столика. Проверяют установку объектива малого увеличения (8×) «на щелчок»: он должен быть зафиксирован против отверстия в предметном столике. Перемещают конденсор в среднее положение и полностью открывают диафрагму. Глядя в окуляр, направляют поверхность зеркала на источник света, чтобы равномерно осветить поле зрения. Помещают микропрепарат на предметный столик покровным стеклом к объективу (!). Глядя со стороны (!), макрометрическим винтом опускают объектив до расстояния 0,5 см от поверхности покровного стекла (фокусное расстояние объектива 8× составляет примерно 1 см). Глядя в окуляр, медленно вращают макрометрический винт «на себя» (!) и получают изображение объекта. Для получения четкого изображения объекта макрометрический винт можно слегка повернуть в одну и другую стороны. Изучают объект. Перемещение препарата производят вручную. Примечание: Если объект очень мал и его трудно найти на малом увеличении, то настроить микроскоп можно на край покровного стекла. Получив четкое изображение края стекла, далее перемещают препарат под объектив и продолжают поиск объекта. Правила работы с микроскопом на большом увеличении (7 × 40). Получают четкое изображение объекта на малом увеличении (см. выше). Интересующий участок микропрепарата центрируют — передвигают в центр поля зрения. Поворотом револьвера переводят до щелчка объектив большого увеличения (40×). Переводят конденсор в верхнее положение. Глядя в окуляр, слегка поворачивают макрометрический винт «на себя» (!) до появления контуров объекта. Для получения более четкого изображения используют микрометрический винт, вращая его к себе или от себя не более чем на 0,5 оборота. Изучают интересующий участок микропрепарата. Примечание. Если с первого раза не удается получить изображение объекта на большом увеличении, то необходимо, глядя сбоку, макрометрическим винтом аккуратно опустить объектив большого увеличения почти до касания линзой поверхности покровного стекла (фокусное расстояние объектива 40× составляет около 1 мм) и повторить дйствия, начиная с 5-го пункта. Окончание работы с микроскопом: Закончив изучение объекта, макрометрическим винтом приподнимают тубус на 2–3 см и снимают препарат с предметного столика. Поворотом револьвера устанавливают объектив малого увеличения на щелчек, фиксируя его против отверстия на предметном столике. Макрометрическим винтом опускают нижний край объектива малого увеличения до уровня предметного столика. Основные термины и понятия: Конденсор — это система линз, собирающих световые лучи в пучок. Кремальера — макрометрический винт. Объектив — система линз, которые ввинчены в револьвер и направлены к объекту исследования. Окуляр — система линз, которые вставлены в верхнее отверстие тубуса и в которую смотрят глазом. Разрешающая способность — способность оптического прибора различать мелкие детали; минимальное расстояние между двумя соседними точками (линиями), которые еще можно дифференцировать. Револьверное устройство — вращающийся механизм смены объективов, который укрепляется внизу на колонке штатива. Тубус — полая трубка, которая соединяет окуляр и объектив. Вопросы для самоподготовки 1.Микроскоп. Виды микроскопии. 2.Строение светового микроскопа механическая, оптическая и осветительная части. 3. Техника работы с микроскопом. 4. Понятие о временных и постоянных препаратах Задания для самостоятельной работы студента по теме Световой микроскоп и лупы, их устройство. Приготовление микропрепаратов биологических объектов, техника их микроскопирования. Цель задании:Уяснить правила выполнения практических работ и оформления протоколов. Изучить устройство светового микроскопа и правила микроскопирования. Освоить технику приготовления временных препаратов, уяснить преимущества и недостатки микроскопирования живых и фиксированных биологических объектов; изучить принципы приготовления постоянных препаратов. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ (ЗНАТЬ): Устройство светового микроскопа (основные части). Физические возможности световых микроскопов. Правила работы со световым микроскопом и лупой. Виды микроскопических исследований в биологии и медицине. Правила оформления протокола исследований (практической работы). Биологические микро- и макропрепараты. Временные и постоянные микропрепараты биологических объектов. Технологии приготовления временных и постоянных микропрепаратов, основные требования. Преимущества и недостатки микроскопии живых и фиксированных биологических объектов. Сущность физико-химических процессов при фиксации биологических объектов. ЛИТЕРАТУРА: ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Дать определение основным терминам по теме. Биологический объект фиксированный – Конденсор – Макрометрический винт – Макропрепарат – Микроскоп – Микроскопия – Микроскопия витальная – Микропрепарат – Микротом - М. световая – М. люминисцентная – М. электронная– Микрометрический винт – Объектив – Иммерсионный о – Окуляр – Препарат временный – Препарат постоянный – Тубус – Фиксация – Фиксаторы – Фокусное расстояние – АУДИТОРНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Ознакомление с правилами оформления лабораторных работ. Изучить устройство светового микроскопа. I.Механическая система: –  – – – – – – – – 10 – II.Оптическая система: – – III.Осветительная система: – – – Рис. 1. Микроскоп МБР-1 Правила работы со световыми оптическими приборами. Изучить основные правила работы с микроскопом МБР-1. Записать виды объективов, их фокусное расстояние и общее разрешение.

Постоянные препараты, технологии их приготовления. 1,Разобрать методику приготовления постоянных препаратов 2,Рассмотреть постоянные препараты биологических объектов (тотальные и срезы). 3,Рассмотреть препарат клеток крови человека с помощью микроскопа при ув. 7х8 и ,7х40. Отработать навык перехода с микроскопии объекта при малом увеличении на микроскопию объекта при большом увеличении. .Иммерсионная микроскопия (ув.7х90) микропрепарата клеток крови человека (Демонстрация). Уяснить назначение и принцип иммерсионной микроскопии. Приготовление временных препаратов. Микроскопия живых растительных клеток. Для приготовления препарата взять кусочек пленки лука (0,5х0,5 см) положить на предметное стекло нанести каплю воды, накрыть покровным стеклом. Рассмотреть при ув. 7х8 и 7х40, обратить внимание на форму клеток, их бесцветность, отсутствие видимости клеточных структур. Зарисовать несколько клеток при ув. 7х40. Отметить достоинства и недостатки метода витальной микроскопии. Рис.2. Клетки пленки лука. Ув. 7х40 Микроскопия фиксированных и окрашенных растительных клеток. На свежую пленку лука нанести 2-3 капли 70% спирта (фиксатор) на 2 минуты. Промыть водой и нанести каплю 1% раствора метиленовой сини (краситель) на 2 мин. Промыть водой, накрыть покровным стеклом, рассмотреть при ув. 7х40. Обратить внимание на четкость форм клеток, наличие в них окрашенных структур. Зарисовать и обозначить: оболочку, цитоплазму, ядро и ядрышки. – – – – Рис. 3. Клетки лука, окрашенные метиленовой синью. Ув. 7х40. НЕОБХОДИМО УМЕТЬ: Осуществлять уход за микроскопом. Микроскопировать препараты биологических объектов при малом и большом увеличении микроскопа. Оформлять протокол выполнения микроскопического исследования. Приготовить временный микропрепарат биологического материала. Проанализировать, зарисовать и обозначить структуры биологического объекта. Студент ______________________ Преподаватель ________________ ЛИТЕРАТУРАОсновная: Биология: учебник в 2 т. / под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Т.1. – 736с. Биология. В 2 книгах. Кн.1. / Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высшая школа, 2003. - 432с. Биология / Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Медицина, 1985. - 560с. Биология /А.А. Слюсарев, С.В.Жукова. – Киев,1987. - 415с. Руководство к лабораторным занятиям по биологии. / Под ред. Ю.К.Богоявленского – М.: Медицина, 1988. - 320с. 6. Клетка. Строение и основные функции. (Учебное пособие по цитологии) / Составитель: Чугунова А.Н. – Краснодар, 2005. - 58с. Дополнительная : Айала Ф.Д. Введение в популяционную и эволюционную генетику. - М.: Мир. 1984. - 230с. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика (в 3-х томах). - М.: Мир, 1988. Антропология /под ред. Алексеевой Т.И., 1989. – 242 с. Бочков Н.П., Захаров А.Ф., Иванов В.И. Медицинская генетика. - М., 1984. - 366с. Бочков Н.П., Чеботарев А.Н. Наследственность человека и мутагены внешней среды. - М.:Медицина, 1989. – 270с. Варсанова С.Г., Юров Ю.Б., Чернышов В.Н.. Медицинская цитогенетика. М., 2006. – 299с. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., 2004. -447с. Гинтер Е.К.. Голубцов В.И.. Петрин А.Н. и др. Медико-генетическое описание населения Адыгеи. Майкоп, 1997. – 225с. Голубцов В.И. Генеалогический регистр. (Принципы составления и работы). Краснодар, 1988. - С.14. Голубцов В.И., Зайцева A.T., Старченко Т.П. Наследственные синдромы в стоматологии. // Пособие для врачей-стоматологов и студентов мед.институтов. - Краснодар, 1989. - 17с. Голубцов В.И., Лазарев К.Ю. Дерматоглифика: методология, применение в медицине, психологии и этнографии. – Краснодар, 2004. - 42с. Гусева И.С. Морфогенез и генетика грбешковой кожи/ Минск, 1986.-158с. Захаров А.Ф., Бенюш В.А., Кулешов Н.П., Барановская Л.И. Хромосомы человека. Атлас. - М., 1982. - 216с. Иванов В.И., Барышникова Н.В. и др. Генетика. М., ИКЦ «Академкнига», 2006, 638 с. Картель Н.А., Макеева Е.Н., Мезенко А.М. Генетика. Энцеклопедицеский словарь. Минск, 1999. – 446с. Козлова С.И., Демикова Н.С. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. М., 2007. -448с. Лильин Е.Т., Богомазов Е.А., Гофман-Кадошников П.В. Генетика для врачей. М.: Медицина, 1990. - 255с. Пехов А.П. Биология и общая генетика. - М.:Изд.:РУДН,1993. - 439с. Словарь медико-биологических терминов / Составители: В.И.Голубцов, Е.В.Сапсай - Краснодар,2007. - 31с. Стивенсон А., Дзвисон Б. Медико-генетическое консультирование. - М.: Мир, 1972. - 504с. Харрисон Дж., Уайнер Дж., Теннен Дж., Барникот Н. Биология человека. - М.: Мир, 1979. - 611с. Хедрик Ф. Мир биологии. Генетика популяций. М., 2003. – 588с. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека (3 т.). М.: Мир, 1989. Фролов И.Т. Мендель, менделизм и диалектика. - М.: Мысль, 1972. – 230с. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. Учебное пособие для вузов. - Изд.: «ГЗОТАРМедиа», М., 2008. - 415 с. Эфроимсон В.П. Гениальность и генетика. М., 1998. – 543с. |