Связь Т-1-1сок1. Основы организации и обеспечения радио и проводной связи в подразделениях. Требования безопасности при эксплуатации средств связи

Скачать 260.5 Kb. Скачать 260.5 Kb.

|

|

Занятие № 1 «Основы организации и обеспечения радио и проводной связи в подразделениях. Требования безопасности при эксплуатации средств связи» 1 учебный вопрос Основные задачи связи и требования, предъявляемые к ней. Классификация связи. 2 учебный вопрос Характеристика и способы организации связи: проводной, подвижными средствами и радио. Организация связи в различных видах боевых действий. 3 учебный вопрос Виды помех радиосвязи. Основные мероприятия по защите радиосвязи от радиопомех. 4 учебный вопрос: Требования безопасности при эксплуатации средств связи и источников электропитания. Литература:

1 учебный вопрос Основные задачи связи и требования, предъявляемые к ней. Классификация связи. Связь – это передача и приём с требуемым качеством сообщений и информации в системах управления войсками (силами) и оружием. Связь является основным средством управления частями и подразделениями во всех видах боевой деятельности.. В соответствии с оперативно-тактическими условиями ведения боевых действий, решаемыми подразделениями и частями боевыми задачами, предназначением и задачами системы управления, военная связь решает пять основных задач:

Обеспечение управления органами боевого, морально-психологического, тылового и технического обеспечения боевых действий. В Вооруженных Силах применяется принцип организации связи от старшего командира (начальника) к младшему – связь управления и соседу справа – связь взаимодействия. Так, например, командир мотострелкового батальона связь управления своими средствами и силами организует с командирами рот и с соседним батальонам справа, а получает связь управления от командира полка и соседнего слева батальона. Требования, предъявляемые к связи. Безопасность связи характеризует способность связи обеспечивать в тайне от противника содержание передаваемых (принимаемых) сообщений и противостоять вводу ложной информации. Достигается:

Достоверность связи характеризует способность связи обеспечить воспроизведение передаваемых сообщений в пунктах приема с заданной точностью. Для ТЛГ связи – ВЕРОЯТНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ПРИЕМА СООБЩЕНИЯ. Для факсимильной связи – ВЕРОЯТНОСТЬ ОПОЗНАНИЯ ОБРАЗЦА (БУКВЫ, ЗНАКА) Достигается:

Современность и НАДЕЖНОСТЬ связи характеризует способность связи обеспечивать передачу (доставку) документальных сообщений или ведение переговоров в заданные сроки. ПОКАЗАТЕЛИ: Для ТФ связи каналы предоставляются по паролям «МОНОЛИТ», «ВОЗДУХ», «САМАЛЕТ» и категориям «Вне всякой очереди», «В первую очередь», «Во вторую очередь», «В общую очередь». ТГ сообщения могут иметь категорию срочности «МОНОЛИТ», «ВОЗДУХ», «РАКЕТА», «САМАЛЕТ», «ОБЫКНОВЕННАЯ». СКРЫТНОСТЬ РАБОТЫ БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ И БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ Связь классифицируется:

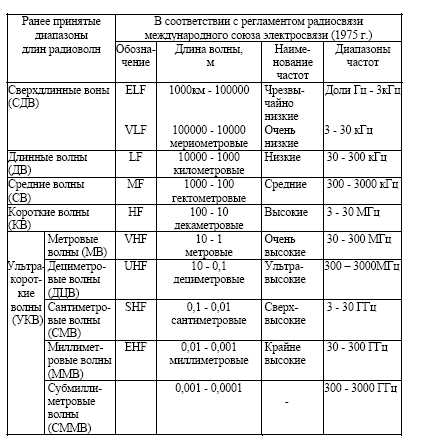

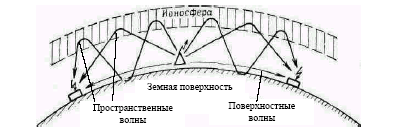

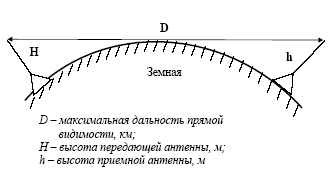

I.По виду передаваемых сообщений связь классифицируется на: связь передачи данных, телефонную, телеграфную, факсимильную, видео, фельдъегерско-почтовую связь и сигнальную. Связь передачи данных – это вид электросвязи, обеспечивающий обмен формализованными и неформализованными сообщениями между электронно-вычислительными комплексами, автоматизированными рабочими местами должностных лиц пунктов управления. Телефонная связь – вид связи, при котором осуществляется обмен речевыми сообщениями. По условиям контакта устройства приема и излучения звуковых колебаний с органами речи и слуха человека различают микротелефонную, громкоговорящую и шлемофонную связь. Телеграфная связь – вид связи, при котором передаваемыми сообщениями являются текстовые документы. По способу преобразования линейного сигнала в текстовый документ различают слуховую и буквопечатающую (БПЧ) телеграфную связь. Факсимильная связь – вид связи, при котором передаваемыми сообщениями являются текстовые или графические копии документов. При приеме сообщений их масштаб может изменяться. Видеосвязь – вид связи, при котором передаваемыми сообщениями являются подвижные или неподвижные телевизионные изображения. Изображения могут сопровождаться звуком. Фельдъегерско-почтовая связь – вид связи, при котором осуществляется обмен секретными и почтовыми отправлениями. Сигнальная связь – вид связи, при котором сообщения передаются с помощью заранее установленных зрительных и звуковых сигналов. II. По среде распространения сигналов связь классифицируется на: радиосвязь, радиорелейная связь, тропосферная связь, спутниковая связь, проводная связь, волоконно-оптическая связь, сигнальная связь. Радиорелейная связь - это род связи, который реализуется с использованием радиорелейных средств связи и радиоволн в ультракоротковолновом диапазоне на дециметровых и более коротких волнах. К радиорелейным относятся лишь те радиолинии, в которых преобладающим является распространение радиоволн в пределах прямой видимости антенных устройств, что обеспечивает сравнительно высокое качество связи. Радиорелейная связь применяется в звеньях управления от полка и выше Тропосферная связь - это род связи, который реализуется с использованием тропосферных средств связи и физического явления дальнего тропосферного распространения ультракоротких волн (ДТР УКВ). По своему назначению, боевому применению и качеству тропосферная связь аналогична радиорелейной. Тропосферная связь применяется в звеньях управления от дивизии и выше. Тропосферная связь базируется на эффекте дальнего тропосферного рассеивания. На высоте 12-15 километров от поверхности Земли находятся атмосферные неоднородности. При облучении радиопередатчиком этих неоднородностей происходит рассеивание радиоволн, в т. ч. и в сторону корреспондента. Дальность связи на одном интервале тропосферной линии может составлять 120-250 километров. Тропосферные станции работают в диапазоне свыше 4000 МГц. Спутниковая связь — это частный случай космической связи, связь осуществляется с использованием ретранслятора, размещенного на искусственном спутнике Земли. связь на расстояниях от 5000 километров и более. применение в звене от батальона и выше, а также для связи с развед. группами. Проводная связь – род связи, при котором носителем линейного сигнала являются электромагнитные колебания, распространяющиеся в искусственно созданной металлической направляющей среде. Волоконно-оптическая связь – род связи, при котором носителем линейного сигнала являются электромагнитные колебания оптического диапазона, распространяющиеся в искусственно созданной волоконно-оптической направляющей среде. Связь подвижными средствами – род связи, при котором носителем линейного сигнала являются материальные предметы, для перемещения которых между корреспондентами используются нарочные или специальные средства передвижения. Сигнальная связь – род связи, при котором носителем линейного сигнала являются звук, свет, а также жесты и отмашка сигнальными флажками, распространяющиеся в пределах досягаемости органов чувств человека. Радиосвязь – род связи, при котором носителем линейного сигнала являются радиоволны, рспространяющиеся в свободном пространстве. В зависимости от используемого диапазона различают сверхдлинноволновую (СДВ), коротковолновую (КВ) и ультракоротковолновую (УКВ) радиосвязь.  Такое деление волн по диапазонам условно. Резкой границы между диапазонами не существует, но есть целый ряд волн каждого из диапазонов, характерный именно для данного диапазона волн. Атмосферой называется газовая оболочка земли. Верхняя граница атмосферы - 100 км и более. Состав атмосферы неоднороден. Нижний слой атмосферы, так называемая тропосфера, имеет наибольшую плотность, газы в ней равномерно распределены, воздух является хорошим диэлектриком. Радиоволны распространяются в атмосфере двумя основными путями: непосредственно над поверхностью земли и отражаясь от верхних ионизированных слоев атмосферы – ионосферы. Радиоволны, распространяющиеся вдоль земной поверхности, называются земными или поверхностными; радиоволны, распространяющиеся под различными углами к линии горизонта в результате отражения от ионизированных слоев атмосферы, -пространственными или отраженными. Длинные и сверхдлинные радиоволны распространяются вдоль земной поверхности, огибая кривизну земного шара и препятствия в виде гор, холмов, строений . Они хорошо отражаются от самых низких ионизированных слоев атмосферы, а от земли отражаются под малыми углами. Земная поверхность для этих волн является почти проводником и также хорошо их отражает. При достаточной мощности радиостанции прием сигнала в этом диапазоне волн оказывается возможным на очень больших расстояниях порядка 2000 км.  Рассматриваемые волны отличаются большим постоянством условий распространения независимо от изменений, происходящих в верхних слоях ионосферы. Их распространение также очень мало зависит от времени года и суток. На длинных волнах работает лишь небольшое количество радиостанций, передающих сигналы точного времени и метеорологические сводки. На длинных и сверхдлинных радиоволнах можно вести устойчивую радиосвязь на весьма большие расстояния. Однако для этого требуются передатчики очень большой мощности и громоздкие антенны. Кроме того, в диапазоне длинных волн невозможна одновременная работа большого числа радиостанций, так как для устранения взаимных помех при радиовещательной передаче необходимо каждой станции отвести полосу частот примерно 9 кГц. В диапазоне длинных волн можно разместить без взаимных помех лишь 8 станций. Средние волны. Днем в низких и плотных слоях ионосферы сильно поглощается пространственная волна. Связь на средних волнах в дневное время и летом осуществляется преимущественно поверхностной волной. Поверхностная волна сильно поглощается земной поверхностью, причем тем больше, чем короче волна и хуже проводимость земли. Наибольшее поглощение создает сухая почва, наименьшее - поверхность морской воды. Дальность порядка 1000 км. Ночью и зимой поглощение средних волн в ионосфере резко уменьшается, поэтому связь возможна не только земной, но и пространственной волной. Радиовещание по своей ширине позволяет разместить в 4 раза больше радиостанций, чем диапазон длинных волн. Средние волны не подвержены влияниям возмущений ионосферы (например, магнитным бурям). Недостатки. Возможные взаимные помехи радиостанций, вследствие большого количества работающих в этом диапазоне радиостанций, промышленные и атмосферные помехи, замирания сигналов (изменение слышимости) в точке приема. Короткие волны ( 10-100 метров, частота f = 3 – 30 МГц)) занимают особое место среди всех радиоволн. Энергия от передатчика к приёмнику может распространяться в виде наземной или поверхностной волны, распространяющейся вдоль поверхности земли, или же в виде пространственной волны, идущей от передатчика в пространство, а затем отражённой к земле слоями атмосферы (ионосферой). Поверхностные волны в диапазоне коротких волн еще больше поглощаются земной поверхностью, чем в диапазоне средних волн, и хуже огибают препятствия. Поэтому дальность распространения коротких поверхностных волн весьма незначительна, порядка 100 км. За зоной действия поверхностной волны находится зона молчания. Ширина ее может достигать тысячи километров, в пределах которой связь на коротких волнах невозможна. Ширина зоны молчания непостоянна и зависит от времени года и суток, длины волны и мощности передатчика. Она увеличивается с укорочением волны, больше ночью и зимой, чем днем и летом. За зоной молчания начинается зона пространственных волн. Основным видом распространения волн КВ диапазона являются пространственные волны. Для радиосвязи на пространственных коротких волнах необходимо выполнение одновременно двух условий: используемая волна должна отражаться от верхнего ионизированного слоя атмосферы и не должна поглощаться в нижнем слое ионосферы. При невыполнении этих условий связь нарушается. За счет многократных отражений от ионосферы и от земли радиоволны диапазона коротких волн способны многократно огибать земной шар, причем в процессе отражений волны этого диапазона испытывают небольшое поглощение. Способы прохождения радиоволн зависят от частоты радиоволн, расстояния между передатчиком и приёмником, состояния ионосферы и земной поверхности. Для обеспечения уверенной связи на большие расстояния необходим правильный подбор рабочих частот и антенных устройств. Для связи на коротких радиоволнах выгодно применять волну, на которой напряженность поля в пункте приема максимальна. Такую волну называют оптимальной. Для дальних связей пространственной волной днем применяются более короткие оптимальные волны (10—25 м), а ночью - более длинные (35—70 м). Зимой используются волны несколько более длинные, чем летом. В годы повышенной солнечной активности применяются короткие оптимальные волны. Достоинство - возможность связи на большие расстояния при незначительной мощности передатчиков. Основные недостатки : - возможность полного нарушения связи в периоды резких изменений ионизации ионосферы (магнитных бурь) и необходимости подбора оптимальных волн для каждой дальности связи; - возможные взаимные помехи радиостанций, вследствие большого количества работающих в этом диапазоне радиостанций; -промышленные и атмосферные помехи, замирания сигналов (изменение слышимости) в точке приема. Ультракороткие волныне отражаются ионосферой, проходят через нее и исчезают в межпланетном пространстве. Распространение пространственными волнами невозможно. Так как эти волны сильно поглощаются земной поверхностью, то дальность распространения волн УКВ диапазона ограничена. (Меньше всего поглощают волны морская поверхность, заболоченный лес, плодородная почва, больше всего - сухой песок, сухой снег, промышленные районы ). В диапазоне УКВ распространение возможно лишь прямыми волнами и волнами, отражёнными от поверхности земли. Под прямыми волнами понимают волны, распространяющиеся в пределах прямой видимости на высоте нескольких длин волн над землёй. При использовании такого способа распространения волн антенны передающей и приёмной радиостанций должны подниматься возможно выше над поверхностью земли. Поглощение энергии УКВ в земле заметно компенсируется повышением эффективности антенн, так как их размеры становятся того же порядка, что и длина волны (1-10 м, а антенна Куликова имеет длину 1,5 м; на КШМ Р-142Н). Для связи на ультракоротких волнах, за исключением метровых, необходима прямая (геометрическая) видимость между передающей и приемной антеннами радиостанций корреспондентов. Максимальная дальность действия такой системы определяется формулой D= 3,57(H+h)км На метровых волнах связь возможна на расстояниях, несколько превышающих дальность геометрической видимости, так как они еще сохраняют свойство преломления или рефракции. С учетом этого траектория прохождения луча искривляется в сторону земли. При этом дальность радиогоризонта увеличивается так же, как и возможная дальность действия системы связи, и определяется формулой D=4,15(H+h)км. На метровых и особенно на дециметровых и сантиметровых волнах могут быть созданы антенны, излучающие энергию не во все стороны, а узким пучком, подобным лучу светового прожектора. Острая направленность излучения и приема делает возможной радиосвязь на достаточно большие расстояния при сравнительно небольшой мощности передатчика. УКВ диапазон обладает наибольшей частотной ёмкостью и может использоваться одновременно большим числом радиостанций, тем более что дальность взаимного мешания между ними в силу ограниченности дальности распространения УКВ невелика, т.е. и в Костроме и в Тамбове можно использовать одну и ту же частоту без опасения взаимных помех. Пониженный уровень помех в УКВ диапазоне позволяет иметь высококачественные каналы передачи информации. По условиям распространения радиоволн УКВ диапазона различают УКВ радиосвязь прямой видимости, радиорелейную, тропосферную и космическую связь.  По способу защиты сообщений связь классифицируется на засекреченную и незасекреченную связь. Засекреченная связь –связь, при котором сигнал, сформированный оконечными устройствами, передается по линии (каналу) связи после его преобразования средствами автоматического засекречивания. Незасекреченная связь – связь, при которой сигнал, сформированный оконечными устройствами, передается по каналу связи без преобразования его специальными техническими средствами. IV.По способу обмена сообщениями связь классифицируется на циркулярную, циркулярно-избирательную и избирательную. Циркулярная связь – способ обмена сообщениями, при котором их передача осуществляется одним главным корреспондентом, а прием – несколькими подчиненными одновременно. Прием сообщений главным корреспондентом от подчиненных осуществляется поочередно. Циркулярно-избирательная связь – способ обмена сообщениями, при котором их передача осуществляется одним главным корреспондентом, а прием – одним или несколькими подчиненными в соответствии с адресом. Прием сообщений главным корреспондентом от подчиненных осуществляется поочередно. Избирательная связь – способ обмена сообщениями, при котором их передача (прием) осуществляется только между двумя корреспондентами. V.По алгоритму обмена сообщениями связь классифицируется на одностороннюю и двухстороннюю. Односторонняя связь – алгоритм обмена сообщениями, при котором их передача между корреспондентами осуществляется только в одном направлении. Двухсторонняя связь – алгоритм обмена сообщениями, при котором их передача между корреспондентами осуществляется в обоих направлениях. Двухсторонняя связь может быть симплексной или дуплексной. Симплексная связь – алгоритм обмена сообщениями, при котором их передача между корреспондентами осуществляется поочередно. Дуплексная связь – алгоритм обмена сообщениями, при котором их передача между корреспондентами осуществляется одновременно. VI.По пропускной способности канала связь классифицируется на обычную связь, связь быстрого действия и связь медленного действия. Для организации связи быстрого и медленного действия применяются соответствующие средства. Для обеспечения связи на основных информационных направлениях различные средства связи применяются комплексно. Для организации управления войсками применяется техника связи. Средства связи – технические системы передачи данных (СПД) и информации на расстояние, образующие канал связи и оконечные устройства приёма-передачи. Средства связи предоставляют возможность организации названных видов связи с использованием телефонных, факсимильных, телеграфных аппаратов, компьютеров с модемами и др. Пользователь обычно не знает, какие виды связи были задействованы при организации сеанса связи, в котором он участвовал. В ряде случаев системы и средства связи называют средствами коммуникации, поскольку термин «коммуникация» (англ. «communication») в переводе означает средство связи. К средствам связи относятся: Техника связи: (радиопередатчики и радиоприемники, радиолинейные, тропосферные станции, станции космической связи, аппаратура высокочастотного телефонирования, спецаппаратура связи, аппаратные подвижных узлов связи, командно-штабные машины и машины боевого управления, аппаратура дистанционного управления и контроля, оповещения, звукозаписи, громкоговорящей связи и др. техника, предназначенная для передачи, приема и преобразования информации). Проводные линейные средства: (подземные и подводные кабели, легкие полевые кабели связи, полевые кабели дальней связи, арматуры и материалы для постройки или прокладки линий связи). Подвижные средства фельдъегерской почтовой связи: (самолеты и вертолеты связи, автомобили, бронетранспортеры, мотоциклы и другие средства транспортировки, используемые для обеспечения войск фельдъегерско-почтовой связью). Сигнальные средства связи: (звуковые, светотехнические). ПО ВИДАМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ СИГНАЛОВ СРЕДСТВА СВЯЗИ ДЕЛЯТСЯ НА: АНАЛОГОВЫЕ- К ним относятся непрерывные сигналы, как правило, меняющие амплитуду своих значений в течении сеанса передачи информации, например, речь в телефонном канале ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ). При передаче любых сведений по сетям передачи данных их приходится преобразовывать в цифровую форму. Например, по телеграфу передаются закодированные последовательности импульсов. То же происходит при передаче машиночитаемой информации с ЭВМ по любым телекоммуникациям. Такие сигналы называются дискретными (цифровыми). Для передачи машиночитаемой информации в качестве кода используют 8-ми разрядный двоичный код. 2 учебный вопрос: Характеристика и способы организации связи: проводной, подвижными средствами и радио. Организация связи в различных видах боевых действий. Проводная связь – род связи, осуществляемой посредством электрических сигналов по проводам полевых, постоянных воздушных, а также подводных и подземных кабельных линий связи. Применяется обычно в исходном положении для наступления, в обороне, при расположении войск на месте, а также для связи внутри пунктов управления. Обеспечивает удобство, относительную скрытность, а также высокое качество передач и переговоров независимо от времени суток, года и атмосферных помех. Бывает телефонная, телеграфная, фототелеграфная и телевизионная. организации связи проводными средствами. (Телефонная связь – один из видов электрической связи; она обеспечивает передачу на расстояние звуков человеческой речи. Звуком называют колебания частиц материальной среды, воспринимаемые человеческим ухом. Каждое звуковое колебание характеризуется амплитудой и частотой. Амплитуда – это наибольшее значение прироста звукового давления. Чем больше амплитуда, тем сильнее звук. Частотой называется число полных звуковых колебаний в секунду. Частота звуковых колебаний измеряется в периодах в секунду или в герцах (Гц). ) Широкое применение проводной связи объясняется рядом причин:

Для обеспечения проводной связи в подразделениях применяются стационарная аппаратура и линейные средства связи: полевые телефонные коммутаторы малой ёмкости П-193М, П-193М2, полевой телефонный коммутатор средней ёмкости П-194М, телефонные аппараты ТАИ-43, ТА-57, ТА-88, полевой кабель П-274М, П-275М, телефонно-кабельная катушка ТК-2, комплект инструмента К-40. Проводные средства связи в подразделениях могут применяться самостоятельно или в сочетании с радиосредствами при расположении войск на месте, в исходном районе, в обороне, а также при обеспечении внутренней связи на пункте управления. Однако применение проводных средств связи имеет ряд недостатков, которые ограничивают использование этих средств:

Проводная связь в подразделениях организуется двумя основными способами:

П  ри организации связи по направлению (рисунок 1) связь от пункта управления (командира, штаба) или между двумя взаимодействующими подразделениями осуществляется по проводной линии, проложенной между ними. Этот вид связи целесообразно применять в обороне и в исходном районе. При организации связи по оси (рисунок 2)связь от пункта управления (командира, штаба) с несколькими пунктами управления (командирами, штабами) или между несколькими взаимодействующими подразделениями осуществляется по одной проводной линии.  Этот вид связи организуется в наступательном бою при небольших темпах продвижения войск, когда нет времени для организации проводной связи по направлениям, а также во всех других случаях при недостатке проводных средств. На оси проводной связи обычно оборудуются опорные (вспомогательные) узлы связи, от которых прокладываются линии привязки к пунктам управления старшего штаба и подчиненных соединений (частей). Характеристика фельдъегерско-почтовой связи. Способы организации ФПС. Фельдъегерско-почтовая связь обеспечивает доставку штабам, частей и подразделений боевых документов. Доставка документов в подлинном виде исключает возможность искажения сообщений и обеспечивает высокую скрытность их содержания. Фельдъегерско-почтовая связь обеспечивается с помощью подвижных средств связи При организации фельдъегерско-почтовой связи необходимо учитывать следующие факторы: - состояние и загруженность маршрутов движения; - скорость и проходимость подвижных средств; - местонахождение пунктов управления и посадочных площадок; - необходимость охраны фельдъегерей, доставляющих секретные документы. Способы организации ФПС. В зависимости от условия обстановки, местности, а также от наличия и состояния средств подвижных средств фельдъегерско-почтовая связь может быть организована: - по направлениям, - по круговому маршруту и -по оси. Этот способ организации связи подвижными средствами старшего пункта управления (командира, штаба) с двумя и более подчиненными пунктами управления, при которых секретные почтовые отправления доставляются через обменный пункт, развернутый вышестоящим штабом в районе дислокации подчиненных частей. Характеристика радиосвязи. Способы организации радиосвязи. Радиосвязь - род электрической связи, осуществляемой между двумя или несколькими пунктами путём излучения и приёма электромагнитных волн с помощью радиостанций. Предназначена для передачи и приёма телефонных, телеграфных и факсимильных сообщений, а также передачи данных в автоматизированные системы управления войсками (силами) и оружием. Может быть одноканальной и многоканальной, двусторонней и односторонней, прямой или с ретрансляцией на промежуточном пункте, дуплексной или симплексной. Различают радиосвязь длинноволновую, коротковолновую, сверхвысокочастотную, сверхдлинноволновую, средневолновую, ультракоротковолновую и др. Основными достоинствами радиосвязи являются: - возможность установления связи с объектами, место местонахождение которых неизвестно; - установление связи через территорию, занятую противником; - установление связи через непроходимые и зараженные участки местности; - возможность передавать информацию одновременно неограниченному числу корреспондентов - установление непосредственной связи через несколько инстанций вверх и вниз. Основными недостатками радиосвязи являются: - зависимость ее качества и устойчивости от уровня радиопомех в пункте приема; - зависимость радиосвязи на больших расстояниях от условий прохождения ионосферных волн; - малая пропускная способность (малоканальность); - возможность перехвата передач противником; - подверженность радиолиний воздействию средств радиодавления противника; - возможность определения противником мест нахождения работающих на передачу радиостанций; - влияние условий ЭМС радиоэлектронных средств, - уменьшение дальности при работе р\средств в движении; - влияние на радиосвязь высотных ядерных взрывов. Средства, используемые для обеспечения радиосвязи подразделяются на подвижные и стационарные. К подвижным радиосредствам относятся переносные (носимые) радиостанции и радиостанции, устанавливаемые на автомобилях, танках, самолетах, кораблях и т.п., а также контейнерные радиостанции, приспособленные для транспортирования любым видом транспорта. Стационарные радиосредства устанавливаются для работы в специально оборудованных сооружениях и на неподвижных объектах. Используемый для радиосвязи спектр радиочастот делится на полосы, наименования и границы. В зависимости от типа радиостанций и применяемой оконечной аппаратуры по радиоканалам могут обеспечиваться следующие виды связи: телефонная, телеграфная, передача данных, факсимильная и видеотелефонная. Телеграфная связь может быть слуховой и буквопечатающей. Радиосвязь может быть двухсторонняя или односторонняя. При двухсторонней радиосвязи работа между радиостанциями осуществляется как на прием, так и на передачу. При односторонней радиосвязи одна или несколько радиостанций (передатчиков) работают только на передачу, а остальные только на прием. По характеру обмена радиосвязь может быть симплексной одночастотной, симплексной двухчастотной дуплексной. При симплексной одночастотной радиосвязи работающие между собой радиостанции передачу и прием ведут поочередно на одной частоте. При симплексной двухчастотной радиосвязи передача и прием ведутся поочередно на разнесенных частотах приема и передачи. При этом принимающая станция может иметь возможность перебить работу передающей, не дожидаясь, когда она закончит свою передачу. При дуплексной радиосвязи работающие между собой радиостанции передачу и прием ведут одновременно на разнесенных частотах приема и передачи. Способы организации радиосвязи. Радиосвязь в зависимости от потребности управления и наличия сил и средств может быть организована по радионаправлению и по радиосети. Радионаправление - способ организации радиосвязи между двумя радиостанциями пунктов управления (командиров, штабов). В зависимости от назначения, направления могут быть постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытными. В постоянно действующем направлении радиостанции корреспондентов осуществляют непрерывную работу на прием и имеют возможность в любой момент вызвать друг друга. Обмен между ними ведется по мере необходимости. В дежурном направлении радиостанция одного корреспондента непрерывно работает на прием, а другого - включается на прием и передачу для ведения обмена. Когда один из кор. не может непрерывно находиться на приеме. Резервные направления создаются с целью обеспечения начальнику связи маневра связями в ходе боя, когда по условиям обстановки может появиться необходимость в установлении новых или усилении существующих связей. Скрытые направления создаются в целях защиты радиосвязи от преднамеренных помех противника. До появления помех на основных радиосвязях обе радиостанции должны находиться на приеме. Работа на передачу открывается только в том случае, когда при нарушении всех основных связей с данным корреспондентом имеется острая необходимость передачи ему важного сообщения. Организации связи по направлениям применяется прежде всего в тех случаях, когда появляется необходимость в организации особо важных связей и потребность в большого количества сообщений. Позволяет применить аппаратуру засекречивания телеграфной буквопечатающей связи. Основными достоинствами направления являются: - быстрота и простота установления связей; - большая скорость передачи сообщений при обмене; высокая маскировка от противника работы радиостанций, работа без позывных, а также при ведении приема и передачи на разных частотах; наиболее эффективное использование антенн направленного действия. Основными недостатками направления являются: -повышенный расход радиосредств на пункте управления старшего штаба; - повышенный расход частот, необходимый для установления связей; Радиосеть. Радиосеть - способ организации радиосвязи между тремя и более радиостанциями пунктов управления (командиров, штабов). Так же как и направления, сети могут быть постоянно действующими, резервными и скрытыми. В зависимости от назначения, а также от наличия сил, средств и частей, связь в радиосети может обеспечиваться на одной частоте; на двух частотах; на частотах передатчиков; в комбинированной радиосети на частотах дежурного приема. При использовании радиостанций, оборудованных специальными устройствами, радиосвязь между ними может быть организована по абонентской радиосети. В радиосетях и радионаправлениях назначается главная радиостанция, которая обязана руководить всеми подчиненными станциями сети и следить за соблюдением ими установленного режима, порядка работы и дисциплины связи. Радиосеть на одной частоте. Отличается простотой, так как позволяет устанавливать связь между любой парой корреспондентов без перестройки своих радиостанций. В такой радиосети могут либо одновременно работать между собой два корреспондента, либо вестись циркулярная передача. Достоинства радиосети на одной частоте: взаимная информация между корреспондентами; минимальное количество частот и радиосредств. Недостатки такой связи: -низкая пропускная способность; -низкая разведзащищенность; -трудность в использовании данных ЧДС. Радиосеть на двух частотах. Для работы в такой радиосети одна из частот закрепляется за передатчиком главной радиостанции, а другая за передатчиком корреспондентов. Такая связь может обеспечиваться только при наличии у главной радиостанции и корреспондентов отдельного передатчика и приемника. При наличии второго приемника контролируется занятость частоты передачи корреспондентов. Использование для работы двух частот позволяет осуществить полудуплексную и дуплексную связь, так же несколько повысить радиомаскировку и затруднить противнику создание помех. Недостатки способа: невозможность обмена информацией между кор. одновременно; необходимость предварительного прослушивания частоты приема подчиненными корреспондентами при необходимости вызвать главную станцию. В такой сети повышается скорость, помехоустойчивость и пропускная способность связи, а у главной радиостанции сохраняется возможность ведения циркулярных передач. Радиосеть на частотах передатчиков. Такой способ применяется для двухсторонней связи одновременно между всеми или несколькими радиостанциями сети без перестройки и приемников, а также для обеспечения циркулярных передач любой радиостанции сети для всех остальных. В такой радиосети каждая радиостанция ведет передачу на частоте своего передатчика, а прием - на частотах передатчика корреспондентов. Радиосеть на частотах передатчиков применяется в случае необходимости обеспечения оперативной связи между любыми корреспондентами сети, т.е. имеется возможность работать в режиме радионаправления на двух частотах. Каждый из корреспондентов при этом имеет возможность прослушивать работу любого передатчика в сети. Радиосеть на частотах передатчиков применяется обычно в р/с взаимного оповещения ПВО. Достоинствами данной радиосети являются: -высокая пропускная способность, т.к. любой из корреспондентов может передавать информацию всем корреспондентам радиосети; - возможность ведения циркулярной передачи любым корреспондентом; -высокая разведзащищенность, т.к. большое число частот затрудняет ведение радиоразведки Радиосеть на частотах дежурного приема. Вариант № 1. Для осуществления связи каждому корреспонденту назначается своя частота приема, по которой ведется непрерывное дежурство. Для вызова корреспондента приемопередатчик вызывающего корреспондента настраивается на частоту дежурного приема вызываемого. Ответ на вызов и последующий обмен между ними осуществляется на этой же частоте. Вариант № 2. Для осуществления связи каждому корреспонденту назначается своя частота дежурного приема. Вызов корреспондента производится на его частоте дежурного приема вызывающего корреспондента. Обмен ведется на этих двух частотах. Таким образом для работы в такой радиосети необходимо иметь дуплексные радиостанции. При этом приемники корреспондентов непрерывно находятся на присвоенных им частотах дежурного приема. В радиосетях на частотах дежурного приема исключается возможность ведения циркулярных передач и при каждом установлении связи с другими кор. необходимо перестраивать передатчики, требуется большая потребность в частотах, возникают сложности для обеспечения связи без взаимных помех на данном пункте управления. Связь на ЧДП целесообразно организовать только при наличии радиосредств, обеспечивающих беспоисковую и бесподстроечную связь и позволяющих осуществлять быстрый переход частоты на другую. В ходе организации управления указывают радиоданные:

Существуют различные способы обеспечения рационального использования рабочих частот: аналитический, графический, табличный и другие. На практике пользуются сочетанием аналитического и графического методов. Например, для радиостанций Р-111, Р-123 защитный интервал от близко расположенных радиостанций составляет 10 %, т.е. для частоты 50 МГц защитный интервал равен 5 МГц, или иначе, нельзя назначать частоты близко расположенным радиостанциям в интервале 45-55 МГц. Организация связи в мотострелковой роте в наступлении, в обороне, на марше и во встречном бою.. В мотострелковой роте организуется только радиосвязь, так как проводных средств связи рота не имеет. Командир роты сможет организовать связь управления и взаимодействия по радиосетям и радионаправлениям. Обычно в наступлении в мотострелковой роте организуется связь управления как правило, по двум радиосетям. В одну радиосеть включаются все радиостанции установленные на БТР (Р – 123м, Р – 173), в другую радиосеть – радиостанция Р-148, Р-159 командиров взводов и командиров роты. Радиостанция Р- 148 (Р – 159) ком. взводов и роты получают во взводе связи батальона. В обеих радиосетях радиостанции командира роты является главной. Радиосвязь взаимодействия, как правило, организуется по радионаправлениям. Кроме радиосвязи в мотострелковой роте организуется связь подвижными (связными) и сигнальными средствами. Для этого назначаются от каждого взвода связные и устанавливаются сигналы управления. В обороне командир роты организует связь радиосредствами, связными и сигналами. В ходе организации обороны командир роты устанавливает сигналы управления, доводит радиоданные и порядок работы радиостанций. Обычно до начала наступления противника все радиостанции работают в режиме дежурного приема. На передачу радиостанции могут выходить только для передачи сигналов оповещения. В это время управление подразделениями роты осуществляется, как правило, связными и сигнальными средствами. При организации радиосвязи командир роты создает две радиосети управления: одна радиосеть включает радиостанции Р-123 (Р-173), другая радиосеть – радиостанции Р-148 (Р-159), что позволяет повысить надежность радиосвязи и соответственно управления. Работа радиостанции без ограничений начинается с перехода противника в наступление, это позволяет обеспечить скрытность радиосвязи в роте, а это, в свою очередь, обеспечивает защищенность радиосетей При организации и совершении марша. ком.роты в ходе организации управления указывает радиоданные т.е. основные и запасные рабочие частоты, позывные и порядок использования радиостанций, при организации взаимодействия указывает сигналы и порядок по ним. Радиосвязь на марше работает в режиме дежурного приема до зарядки встречного боя или для передачи сигналов оповещения о применении противником ОМП. С началом ведения встречного боя радиостанции работают без ограничений в тех же радиосетях, которые созданы при организации марша. Для организации марша командир роты должен: -знать боевую обстановку и состояние связи; -готовить подразделения к выполнению поставленных задач; - руководить работами по установлению и поддержанию связи; -принимать меры к пополнению подразд. средствами связи; -обеспечить под. средств связи в исправном состоянии; -в совершенстве знать и умело работать на средствах связи; организовать связь с подчиненными подразд. и соседом справа Практические рекомендации размещения и работы УКВ радиостанций при работе на ровной или среднепересечённой местности УКВ р/станции следует располагать на ровных участках или возвышенностях. При этом р/станции следует располагать на участках с более влажной почвой. При работе через замёрзшие водоёмы с пресной водой р/станции располагать на берегу, а не на льду водоёма; - при расположении УКВ р/станций в оврагах следует развёртывать их на склоне, обращённом к корреспонденту и ближе к краю оврага; - при размещении УКВ р/станций в лесу необходимо учитывать следующее: -располагать р/станции в лесу или на открытой местности предпочтительнее, чем на опушке леса, на границе с поляной; при работе на штыревую антенну не следует располагать УКВ р/станцию непосредственно под деревом с густой и низкорасположенной кроной; - дальность связи сокращается при расположении УКВ р/станций во влажном лесу по сравнению с расположением в сухом лесу; - при использовании УКВ радиостанций в гористой местности наиболее выгодно размещать радиостанции на командных высотах. При этом дальность связи может достигать 100 км. При работе через хребты (вершины) УКВ радиостанции следует располагать дальше от подножия хребта, на расстояние примерно равное длине его склона, добиваясь прямой видимости с вершиной хребта; - при использовании УКВ радиостанций в населённых пунктах следует развёртывать их на площадях, в городских садах или парках, на пустырях. Надо избегать расположения радиостанций в узких улицах, переулках, дворах, окружённых высотными зданиями. Не следует размещать радиостанции под самой железной крышей. Основным средством увеличения дальности и надёжности связи является применение высокоподнятых антенн. - при размещении УКВ радиостанций в окопе, блиндаже или других укрытиях, необходимо использовать вынесенную антенну, которая выносится и крепится на высокие местные предметы. Вынесенная антенна соединяется с приёмопередатчиком ВЧ кабелем необходимой длины. 3 учебный вопрос: Виды помех радиосвязи. Основные мероприятия по защите радиосвязи от радиопомех Помеха – это любое воздействие, накладывающееся на полезный сигнал и затрудняющее его прием. В зависимости от источника возникновения помех все радиочастотные помехи можно разделить на следующие группы: - атмосферные помехи, обусловленные электрическими разрядами в атмосфере; - промышленные помехи, создаваемые различными электроустановками и электросетями; - флюктуационные помехи, обусловленные флюктуацией электрического тока и напряжения в цепях и электронных системах; - космические, создаваемые радиоизлучением Солнца и Галактик; - контактные помехи, обусловленные наличием переменных во времени контактов между проводящими поверхностями, которые находятся в зоне интенсивных полей передатчиков; - взаимные помехи, возникающие в результате взаимодействия электромагнитных полей любых РЭС. Защита от непреднамеренных помех Решающая роль принадлежит проведению организационных мероприятий, основными из которых являются:

Противодействие техническим средствам разведки При подготовке и ведении операций в задачу комплексного ПД ТСР противника входят:

|