Шпора соц-эконом статистика. Шпора статистика. Основные понятия и категории социальноэкономической статистики Социальноэкономическая статистика

Скачать 1.39 Mb. Скачать 1.39 Mb.

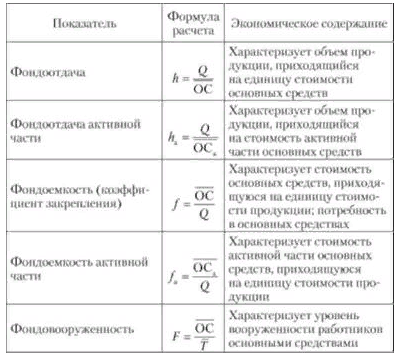

|

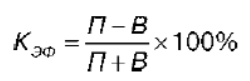

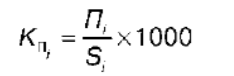

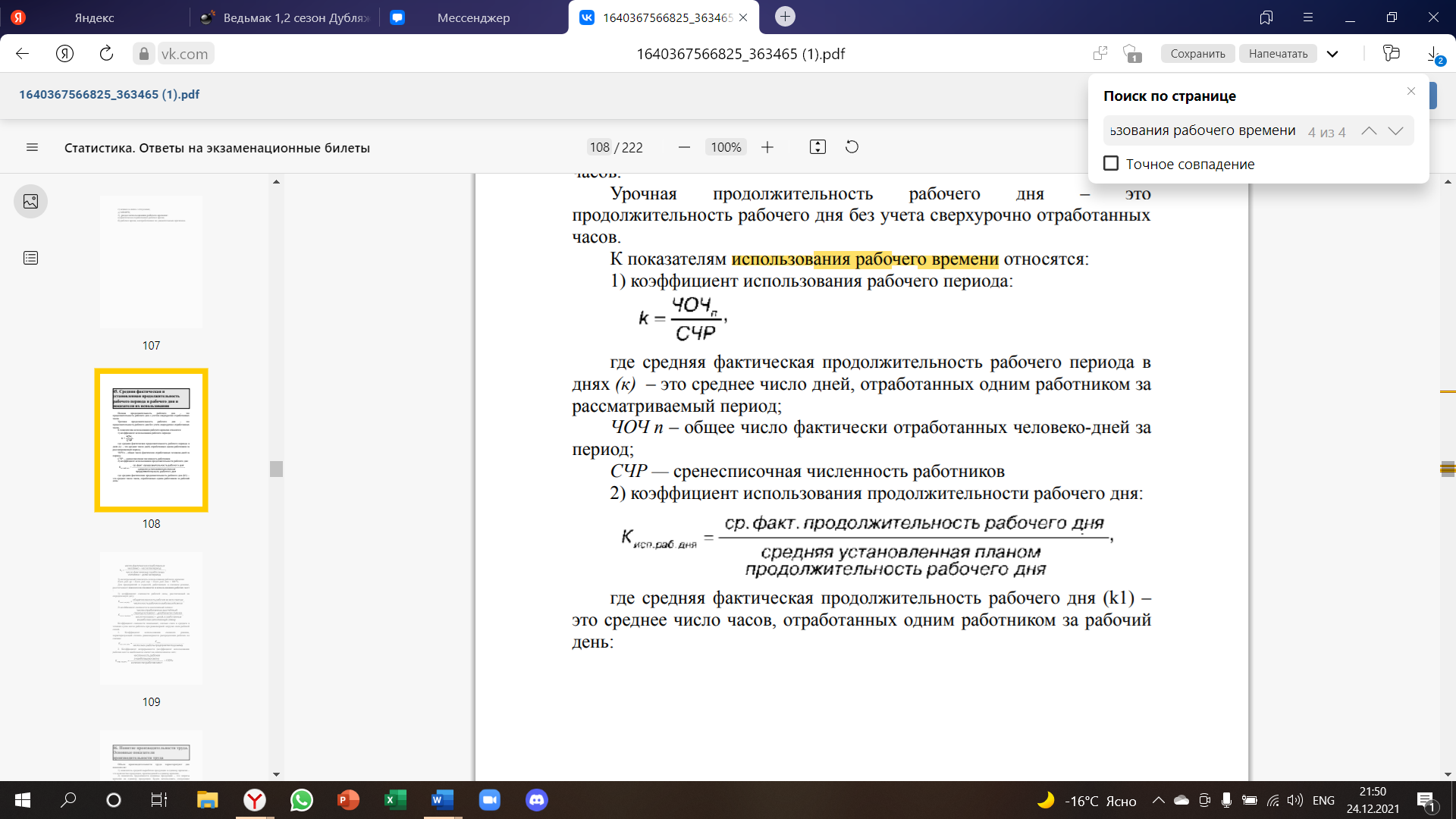

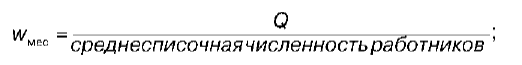

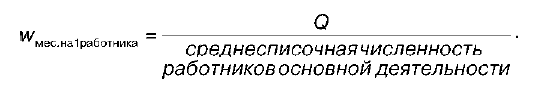

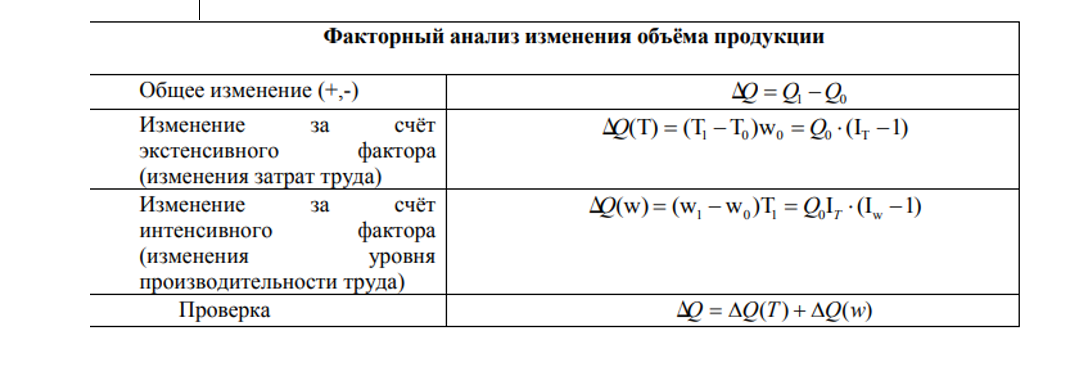

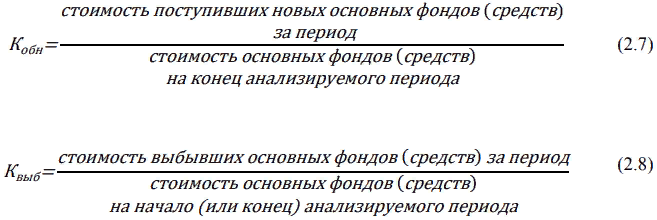

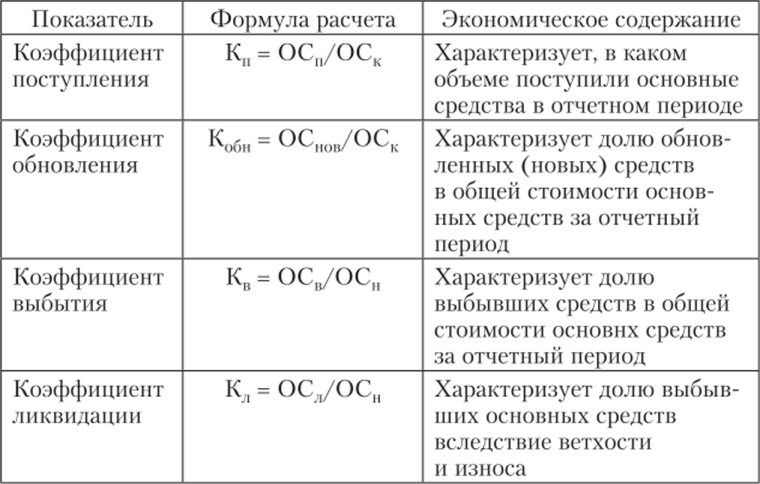

1 2 Основные понятия и категории социально-экономической статистики Социально-экономическая статистика - общественная наука, изучающая количественную сторону массовых социальных и экономических явлений и процессов, рассматриваемых в непосредственной связи с их качественным содержанием. Предмет социально-экономической статистики Количественная сторона и закономерности протекания массовых явлений и процессов воспроизводства, естественного и механического населения. Задачи социально-экономической статистики 1) системный анализ сложившейся ситуации в социальной и экономической сферах общества; 2) анализ важнейших тенденций и закономерностей развития отраслей социальной и экономической инфраструктуры; 3) изучение уровня жизни населения; 4) исследование влияния различных факторов на динамику социальных и экономических явлений; 5) изучение взаимосвязей социальных и экономических явлений между собой и с другими явлениями общественной жизни; 6) разработка новых и совершенствование действующих статистических показателей, обеспечение сопоставимости их с показателями других отраслей; 7) интегрирование исследований на макроуровне для определения первопричин различных социальных и экономических явлений; 8) расширение круга показателей и статистических мнений, использование при оценке общественного мнения приемов и методов социологии и психологии; 9) предоставление органам государственного управления информации, необходимой им для принятия решений по кругу вопросов, связанных с формированием социально-экономической политики, разработкой различных государственных программ и мер по их реализации; 10) обеспечение информацией о развитии экономики и социальной сферы руководителей предприятий и компаний, менеджеров, организаторов производства и бизнесменов; 11) информирование об основных итогах и тенденциях социально-экономического развития широкой общественности, научно-исследовательских учреждений, общественно-политических организаций и отдельных лиц. А) Изучение скорости изменения численности населения (Из естественного движения населения) Б) Из состава населения (Из механического движения населения) В) Из размещения и миграции (Из тенденции и закономерностей) 4. Показатели социально-экономической статистики 5. Методы социально-экономической статистики 6. Демографическая статистика. 7. Население как субъект и объект изучения в статистике. Показатели социально-экономической статистики 1) показатели статистики численности населения (демографической статистики) : показатели численности и состава населения, показатели таблиц смертности, методы исчисления перспективной численности населения; 2) показатели статистики рынка труда, производительности труда, оплаты труда и затрат на рабочую силу : показатели численности и состава занятых в экономике, показатели использования рабочего времени, показатели уровня и динамики производительности труда и др.; 3) показатели статистики национального богатства : показатели состава, движения и использования основных фондов, показатели инвестиционной деятельности и др.; 4) макроэкономические показатели производства товаров и услуг в системе национальных счетов : валовой выпуск, промежуточное потребление, добавочная стоимость, валовой внутренний продукт и др.; 5) показатели статистики рынка товаров и услуг : показатели объема, структуры и динамики товарооборота, показатели оборачиваемости товаров, показатели статистики поставок и реализации продукции, показатели запасов материальных ресурсов и др.; 6) показатели статистики издержек производства и обращения, результатов финансовой деятельности предприятий : показатели динамики и уровня динамики себестоимости продукции и издержек обращения, показатели прибыли и др.; 7) показатели статистики внешнеэкономических связей : объем экспорта, объем импорта, внешне торговый оборот, сальдо внешней торговли и др.; 8) показатели статистики уровня жизни населения и отраслей социальной сферы : валовой располагаемый доход и валовой скорректированный рас полагаемый доход домашних хозяйств, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и др. При исследовании социально-экономических явлений и организации статистической информации важнейшими инструментами являются классификации, группировки и номенклатуры. 1) абсолютные и относительные величины; 2) средние величины (метод средних); 3) показатели вариации (колеблемости); 4) индексы (индексный метод); 5) методы измерения динамики; 6) показатели тесноты связи. Методы социально-экономической статистики 1) графический и табличный методы представления данных; 2) метод классификаций и группировок; 3) метод расчета абсолютных и относительных показателей; 4) методы расчета средних величин; 5) методы расчета показателей вариации; 6) индексный метод; 7) методы расчета показателей рядов динамики; 8) наблюдение 9) прогноз Демографическая статистика. Демография - это наука о закономерностях воспроизводства населения о зависимости его характера от соц-эк и природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение, и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их улучшению. Иногда демографией называют вид практической деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве населения. Центром изучения является население. Население - совокупность лиц, проживающих на определенной территории в данное время. Основной источник данных для демографической статистики – это переписи населения. Перепись населения представляет собой специально организованное на государственном уровне массовое статистическое обследование. При проведении переписей населения различают постоянную (ПН) и наличную (НН) категории населения. Постоянное население – это совокупность лиц, постоянно проживающих на данной территории, независимо от их местонахождения на момент учета. В составе постоянного населения выделяют группу временно отсутствующих (ВО), т. е. лиц, на момент учета находящихся за пределами данного населенного пункта или территории. Наличное население – это совокупность лиц, фактически находящихся на данной территории на момент учета, независимо от места их постоянного жительства. В составе наличного населения выделяют группу временно проживающих (ВП). Между вышеназванными категориями населения существуют следующие взаимосвязи: НН – ПН = ВП – ВО; ПН = НН – ВП + ВО; HH = ПH– ВО + ВП. Численность населения – это общее количество населения, проживающее на определенной территории. Численность населения на начало каждого года рассчитывается с помощью балансового уравнения: St+1 = S + Nt– Mt + Пt– Bt, где St: и St+ – численность населения на начало года t и года t+1 , соответственно; N t – число родившихся в году t ; M t – число умерших в году t ; П t – число прибывших на данную территорию в году t ; B t – число выбывших с данной территории в году t . Среднегодовая численность населения определяется по формуле: Где (Sн.г.+Sк.г.)/2– численность населения на начало и конец года, соответственно Население как субъект и объект изучения в статистике. Население – совокупность лиц, проживающих на определенной территории (мира, континента, страны или её части) в данное время. Как объект: статистика изучает население как социальную категорию, т.е. совокупность лиц, проживающих на определенной территории, и как экономическую категорию, т.е. участника производственного процесса. Объекты наблюдения: человек, семья, домохозяйство, населенный пункт. Объектом статистического наблюдения в статистике могут быть разные совокупности: население в целом ( постоянное, наличное), определенные группы населения ( трудоспособное население, безработные, пенсионеры и т.д., мужское и женское население, городское и сельское и др.), молодые или пожилые семьи, родившиеся или умершие. Источники информации о населении в статистике. Основными источниками данных демографической статистики являются: Текущий учет (регистрация рождений, смертей, браков, миграции) Единовременные наблюдения в виде сплошных и выборочных переписей населения Отчеты предприятий Выборка Показатели численности и состава населения. Постоянное население – совокупность людей, которые постоянно проживают в данном населенном пункте или на данной территории, независимо от фактического нахождения на момент учета. Наличное население – совокупность людей, фактически находящихся в данном населенном пункте или на данной территории на критический момент переписи, независимо от места их постоянного проживания. Временно проживающие – временно находящиеся в данном населенном пункте (не более 6 месяцев), однако постоянно проживающие за его пределами. Временно отсутствующие – постоянно проживающие в данном населенном пункте, однако отсутствующие в нем на момент учета (не более 6 месяцев). ПН = НН+ВоН-ВпН Численность населения на дату St Средняя численность населения S (с чертой наверху) Число родившихся в году Nt, число умерших в году Mt, число прибывших Пt, число выбывших Bt Абсолютный прирост населения: ∆S = St+1 – St Темп роста; Тр = St+1 : St * 100% Темп прироста: Тпр = Тр – 100% Для изучения состава населения применяются группировки: По полу По возрасту По семейному положению По месту жительства По занятости По уровню образования Понятие и показатели естественного и механического движения населения. Естественное движение населения – это изменение численности населения только за счет демографических факторов (рождаемости и смертности). К абсолютным показателям, характеризующим естественное движение населения, относятся : 1) Р – число родившихся; 2) У – число умерших; 3) (Р – У) – абсолютный естественный прирост. Относительные показатели естественного движения населения характеризуют интенсивность воспроизводства населения. К относительным показателям рождаемости относятся: о бщий коэффициент рождаемости , характеризующий число родившихся в среднем на каждую тысячу человек населения: где Р – число родившихся; S – среднегодовая численность населения. Данный коэффициент дает приближенное представление об уровне рождаемости; к оэффициент плодовитости , характеризующий уровень рождаемости на каждую тысячу женщин репродуктивного возраста: где S – среднегодовая численность женщин в возрасте 15–49 лет. М ежду общим коэффициентом рождаемости и коэффициентом плодовитости существует взаимосвязь: где d — до ля женщин репродуктивного возраста в общей численности населения; к оэффициент брачной рождаемости , характеризующий уровень рождаемости у замужних женщин репродуктивного возраста: где S – среднегодовая численность женщин репродуктивного возраста, состоящих в браке. к оэффициент внебрачной рождаемости , характеризующий уровень рождаемости у незамужних женщин репродуктивного возраста: где S – среднегодовая численность женщин репродуктивного возраста, не состоящих в браке. К относительным показателям смертности относятся: о бщий коэффициент смертности , характеризующий число умерших в среднем на каждую тысячу человек населения: где S – среднегодовая численность населения. Данный коэффициент дает приближенное представление об уровне смертности, потому что зависит от половозрастной и брачной структуры населения; п овозрастные коэффициенты смертности , характеризующие число умерших в определенных половых, социальных, профессиональных и иных группах населения: где У гр – число умерших изучаемой возрастной группы; – Sгр – среднегодовая численность населения данной возрастной группы. Механическим движением населения называется изменение его численности только за счет миграции. К относительным показателям миграции относятся: к оэффициент прибытия : где S – среднегодовая численность населения данной территории. к оэффициент выбытия : к оэффициент миграционного (механического) прироста : к  оэффициент эффективности миграции , характеризующий долю чистой миграции в валовой миграции: ч  астные коэффициенты миграции , характеризующие интенсивность миграции отдельных групп населения (по полу, возрасту и т. д.), например: где П i – численность населения изучаемой группы, прибывшего в населенный пункт; S i – численность населения изучаемой группы. Определение перспективной численности населения. Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени. Перспективная численность населения определяется по формуле: Hn — численность населения на начало планируемого периода; t — число лет, на которые прогнозируется расчет Коп — коэффициент общего прироста населения. Понятие трудовых ресурсов в статистике. Трудовые ресурсы – это часть населения, которая фактически занята в экономике или же не занята, но способна к труду по возрасту и состоянию здоровья. Основными задачами статистики трудовых ресурсов являются: * - определение показателей численности трудовых ресурсов; * - анализ состава трудовых ресурсов по ряду социально-демографических признаков (по полу, возрасту, социальным группам, уровню образования, квалификации и профессии); * - исчисление системы показателей движения и использования трудовых ресурсов; * - характеристика структуры и уровня занятости населения; * - изучение состояния, интенсивности, состава и динамики безработицы В Российской Федерации трудоспособный возраст для мужчин составляет 49 лет (от 16 до 65 лет), а для женщин - 44 года (от 16 до 60 лет). Занятое население: · Работающие по найму; · Предприниматели; · Ученики, получающие жалование; · Домохозяйки и др Экономически неактивное население: · Учащиеся и студенты дневной формы обучения; · Пенсионеры по старости; · Пенсионеры по инвалидности; · Лица, которые прекратили поиски работы, но которые могут и готовы работать и др. Классификация рабочей силы. наемные работники работодатели лица, работающие на индивидуальной основе неоплачиваемые работники семейных предприятий члены коллективных предприятий лица, не поддающиеся классификации по статусу в занятости 14. Показатели численности и движения трудовых ресурсов. 1. Среднегодовая численность работников ЧРсред = ЧРн.г. +-количество работников принятых или уволенных*n/12 2. Коэффициент оборота по приёму персонала = ЧРпр/Чрсред 3. Коэффициент по выбытию персонала = ЧРвыб/ЧРсред 4. Коэффициент текучести кадров = ЧРув/Чрсред 5. Коэффициент постоянства кадров = ЧРпост/Чрсред 6. Коэффициент стабильности кадров = 1-(ЧРвыб+ЧРпр)/ЧРсред 15. Показатели использования рабочеговремени. К показателям использования рабочего времени относятся: 1) Коэффициент использования календарного (табельного, максимально возможного) фонда времени: Эти коэффициенты рассчитываются как по балансу в человеко-днях, так и в человеко-часах и показывают, какая часть соответствующего фонда времени была фактически отработана. 2) Средняя фактическая продолжительность рабочего периода в днях: 3 ) коэффициент использования рабочего периода: ЧОЧ п – общее число фактически отработанных человеко-дней за период; СЧР — сренесписочная численность работников 4  ) коэффициент использования продолжительности рабочего дня: где средняя фактическая продолжительность рабочего дня (k1) – это среднее число часов, отработанных одним работником за рабочий день: 4) Коэффициент использования рабочего периода: Коэффициент использования рабочего периода показывает, какая часть дней из установленных режимом работы предприятия на одного работника фактически отработана (обычно выражается в процентах). На величину коэффициента оказывают влияние только целодневные простои и не оказывают влияния потери времени внутри смен. 5) Средняя продолжительность рабочего дня в часах: Различают урочную (без учета сверхурочных) и полную продолжительность рабочего дня (с учетом сверхурочных часов). 16. Показатели использования рабочих мест. Для предприятий и отраслей, работающих в сменном режиме, рассчитывают показатели сменности и ис-пользования рабочих мест : 1 ) коэффициент сменности рабочей силы, рассчитанный на определенную дату: 2) коэффициент сменности за календарный период: Коэффициент сменности показывает, сколько смен в среднем в течение суток могло работать при равномерной загрузке смен рабочей силой. 3) Коэффициент использования сменного режима, характеризующий степень равномерности распределения рабочих по сменам: При равномерной загрузке смен коэффициент сменности будет равен числу смен работы предприятия, а коэффициент использования сменного режима будет равен 100 %. Чем больше отклоняется коэффициент использования сменного режима от 100 %, тем менее равномерно распределяются рабочие по сменам. 4) Коэффициент непрерывности (коэффициент использования рабочих мест в наибольшую смену) на определенную дату: 5) Интегральный коэффициент использования рабочих мест дает обобщающую характеристику использования рабочих мест во всех сменах. Данный коэффициент может быть рассчитан двумя способами: 1) как произведение коэффициента использования сменного режима и коэффициента непрерывности 2) как отношение числа отработанных человеко-дней во всех сменах за период к числу рабочих дней за период, умноженному на количество рабочих мест 17. Определение уровня производительности труда и его динамики. Производительность труда — это показатель, который характеризует результативность, а также целесообразность работы сотрудника за единицу времени. Динамика: Основные показатели статистики производительности труда: если затраты труда выражены в отработанных человеко-часах, то рассчитывается показатель среднечасовой выработки, характеризующий уровень производительности труда одного рабочего за час: Q – количество произведенной продукции; 2) если затраты труда выражены в отработанных человеко-днях, то рассчитывается показатель среднедневной выработки, характеризующий уровень производительности труда одного рабочего за день: Q – количество произведенной продукции; 3) между показателями среднечасовой и среднедневной выработки существует следующая взаимосвязь: w день = w час × a , где a – средняя фактическая продолжительность рабочего дня в часах; 4) если затраты труда выражены показателем среднесписочной численности рабочих, например показатель среднемесячной выработки:  Q – количество произведенной продукции; 5) между показателями среднечасовой, среднедневной и среднемесячной выработки существует следующая взаимосвязь: w мес = w день × b , где b – число дней выработки; 6) показатель средней месячной (квартальной, годовой) выработки продукции в расчете на одного среднесписочного работника основной деятельности:  Q – количество произведенной продукции; Объем производимой продукции (уровень производительности труда в зависимости от продукции) Натуральный метод (шт,м,т)- Может напрямую считать сколько штук продукции произвел каждый работник за час  W-уровень производительности труда q- объем продукции T-затраты рабочего времени на изготовление всей продукции Условно-натуральный метод (не можем посчитать, т.к 2 ед. измерения. К примеру: электроэнергия кв/ч) Разновидность натурального. Изменение производительности труда в условиях выпуска одной и той же продукции потребительской стоимости  W-уровень производительности труда q- объем продукции K-условная единица натуральной продукции T-затраты рабочего времени на изготовление всей продукции Трудовой метод (услуга в человеко-часах)- Для измерения уровня производительности труда в отраслях с длительным циклом производства  W-уровень производительности труда t-Затраты на производство единицы продукции или трудоемкости единицы продукции (трудозатраты) Стоимостной метод (стоимость)- Универсальный для всех отраслей экономики и предприятию в целом. Производим разную продукцию, которую можем перевести в стоимость и сопоставить. (Например: штуки перевели в стоимость и ее на затраты времени)  W-уровень производительности труда q- объем продукции T-затраты рабочего времени на изготовление всей продукции P-стоимость (цена) 18. Факторный анализ производительности труда.\  19. Понятие заработной платы и ее основные формы. Заработная плата — регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию или оказанные услуги, либо за отработанное время, включая оплату ежегодных отпусков, праздничных дней и другого неотработанного времени, которое оплачивается в соответствии с трудовым законодательством и коллективными трудовыми договорами. Формы: номинальная, реальная, минимальная. Номинальная заработная плата - установленная, зафиксированная в расчетной ведомости или в иных документах величина заработной платы в денежном выражении, характеризующая уровень оплаты труда вне связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника. Реальная заработная плата — это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату; реальная заработная плата — это «покупательная способность» номинальной заработной платы. Минимальная заработная плата — официально устанавливаемый государством минимальный уровень оплаты труда на предприятиях любой формы собственности в виде наименьшей месячной ставки или почасовой оплаты. 1. Тарифная 1.1 Сдельная · прямая сдельная - при прямой сдельной системе заработная плата начисляется исходя из объёма выполненной работы с использованием твёрдых сдельных расценок, установленных с учётом квалификации работника. · Сдельно-премиальная - Сдельно-премиальная система оплаты труда, наряду с оплатой по прямым сдельным расценкам, предусматривает премирование за перевыполнение нормы выработки и за достижение количественных и качественных показателей, определенных действующими условиями премирования. · Сдельно-прогрессивная - Оплата труда при сдельно-прогрессивной системе в пределах установленных норм производится по прямым сдельным расценкам, а сверх этих норм — по повышенным расценкам. · косвенно-сдельная - форма оплаты труда наладчиков, комплектовщиков, помощников мастеров и других рабочих. Оплата труда осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого участка · коллективно-сдельная - при ней заработок каждого работника поставлен в зависимость от конечных результатов работы всей бригады, участка. Коллективная сдельная система позволяет производительно использовать рабочее время, широко внедрять совмещение профессий, улучшает использование оборудования, способствует развитию у работников чувства коллективизации, взаимопомощи, способствует укреплению трудовой дисциплины. · аккордная - При аккордной системе оплаты труда заработок устанавливается на весь объём работы, а не на отдельную операцию. При этом устанавливается предельный срок выполнения работы. Используется данная система в тех случаях, когда труд не поддается нормированию: при строительных, ремонтных работах · оплата труда в % от выручки 1.2 Повременная - з\п определяется в соответствии с квалификацией работника и количеством отработанного времени · Простая повременная - По простой повременной системе оплата труда производится за определённое количество отработанного времени независимо от количества выполненных работ. · Повременно-премиальная - По повременно-премиальной системе оплаты работнику не только начисляется заработная плата за отработанное время, но и премия за достижение определённых количественных и качественных показателей. · Окладная - это вид повременной тарифной системы, когда зарплата устанавливается как ежемесячная фиксированная сумма, которая выдается работникам частями 2 раза в месяц. · Контрактная - предполагает заключение договора (контракта) на определенный срок между работодателем и исполнителем. 2. Бестарифная - при использовании данной системы оплата труда работника зависит от конечных результатов работы предприятия в целом, структурного подразделения и объема средств, направленных на оплату труда. 3. Смешанная · Система плавающих окладов - это схема оплаты труда, при которой зарплата сотрудника ежемесячно пересматривается и устанавливается в зависимости от выручки, выполнения плана, процента производственного брака и других объективных показателей · Комиссионная форма - предполагает привязку к уровню продаж. Сотрудник получает не оклад или премию, а процент от совершенных им продаж. · Дилерский механизм - По этой системе дилеру предоставляется продукция на реализацию с условием, что он перечислит фирме определенную сумму. Иногда работник за свой счет закупает часть продукции фирмы, которую затем самостоятельно реализует. 20. Фонд заработной платы и его состав. Фонд заработной платы – это суммарная величина средств, которые выплачиваются работникам организации в соответствии с результатами и качеством их труда. В состав фонда заработной платы включаются: начисленные предприятием суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и неотработанное время, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 21. Показатели средней заработной платы. Средняя заработная плата - заработная плата, начисленная в среднем на одного работника или на единицу отработанного времени. Различают среднемесячную, среднедневную и среднечасовую заработную плату: Среднемесячная заработная плата Zмср рассчитывается как отношение фонда заработной платы Фм , начисленного за месяц, к среднесписочной численности работников Чср : Среднедневная заработная плата Zдср рассчитывается как отношение дневного фонда заработной платы Фд к отработанному времени Тд , учтенному в человеко-днях: Среднечасовая заработная плата Zчср рассчитывается как отношение часового фонда заработной платы Фч к отработанным человеко-часам Тч : 4) Часовой фонд заработной платы включает начисленную оплату за все отработанные человеко-часы: сдельную и повременную заработную плату, все виды доплат (за условия труда, ночное время, праздничные дни и т.д.), кроме оплаты сверхурочных работ, а также премии в соответствии с положениями о премировании, утвержденными приказами на предприятиях. 5) Дневной фонд заработной платы — заработная плата, начисленная за отработанные в отчетном периоде человекодни. Дневной фонд заработной платы включает в себя часовой фонд, а также оплату часов внутрисменных простоев, льготных часов подростков, внутрисменных перерывов в установленных законом случаях, т.е. всех неотработанных часов, учитываемых в составе отработанных человеко-дней. Кроме того, в составе дневного фонда заработной платы учитывается оплата сверхурочных работ. 6) Общий (полный) фонд заработной платы включает дневной фонд заработной платы и выплаты за неотработанные человеко-дни (оплата очередных, учебных отпусков, целодневных простоев, перерывов в работе в соответствии с законодательством и т.д.), выплату выходных пособий и вознаграждений за выслугу лет, вознаграждения по итогам работы за год и т.д. 22. Понятие основных средств предприятия. Показатели наличия и структуры основных средств. Основные средства – средства труда, участвующие в производстве длительное время и постепенно переносящие свою стоимость на продукцию предприятия. Показателями наличия основных средств являются: 1) наличие средств по видам и группам в натуральном выражении на определенную дату (начало и конец месяца, квартала, года); 2) наличие средств по некоторым отдельным группам в условно-натуральном выражении (условные эталонные трактора) на определенную дату; 3) наличие средств в целом по всем видам и группам в стоимостном выражении на определенную дату. Структура основных средств при этом, как правило, представляется в следующем виде: здания; сооружения; рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная техника; транспортные средства; инструмент; производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги; капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки; объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); иные объекты ОС. Анализ структуры основных средств в динамике подразумевает выяснение степени использования ОС. Для этого рассчитываются показатели: фондоемкости; фондоотдачи; фондовооруженности. Показатель фондоотдачи характеризует объем выпущенной продукции за отчетный период на единицу стоимости основных фондов. Так, коэффициент фондоотдачи (ФО), рассчитываемый за год, определяется так: ФО = ВП / ОССГ, ВП – стоимость выпущенной продукции за год; ОССГ – среднегодовая стоимость основных средств. Фондоемкость является показателем, обратным к фондоотдаче, и характеризует величину основных средств, приходящуюся на 1 рубль выпускаемой продукции. Это значит, что коэффициент фондоемкости (ФЕ) за отчетный год рассчитывается по формуле: ФЕ = ОССГ / ВП Что касается показателя фондовооруженности, то он характеризует оснащенность работников основными средствами. Как и иные показатели, коэффициент фондовооруженности может рассчитываться как по всем объектам основных средств, так и по отдельным их видам (к примеру, по основному оборудованию). А также исчисляться как по всем работникам, так и, например, только по основным производственным рабочим. Это значит, что, к примеру, общий показатель фондовооруженности (ФВ) за отчетный год может быть рассчитан так: ФВ = ОССГ / ССЧ, где ССЧ – среднесписочная численность работников за отчетный год. Приведенные показатели анализируются организацией в динамике. Цель такого анализа – повышение эффективности использования ОС и прибыльности бизнеса в целом. 23. Виды оценки основных средств предприятия. По первоначальной стоимости: основные средства учитываются и оцениваются в ценах тех лет, когда они были созданы. По восстановительной стоимости: показывает, сколько денежных средств пришлось бы затратить предприятию в данный момент времени для замены имеющихся в той или иной степени основных средств такими же, но новыми. По остаточной стоимости: определяется как разность между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой начисленной амортизацией. По ликвидационной стоимости: величина ожидаемой выручки от реализации какого-либо объекта основных средств по истечении срока его эксплуатации. 24. Показатели состояния и динамики основных производственных средств. Эффективность использования основных фондов (средств) в значительной степени зависит от их состояния. Для характеристики состояния основных фондов применяются коэффициенты обновления, выбытия, износа, рассчитываемые по формулам  Обобщающими характеристиками состояния основных средств являются коэффициенты годности и износа, которые могут рассчитываться как по полной, так и по остаточной стоимости. Коэффициент годностиотражает ту часть полной стоимости, которую основные средства сохранили в процессе функционирования. Коэффициент износахарактеризует долю той части стоимости основных средств, которая уже перенесена па произведенный продукт. Естественно, чем выше нормы амортизации на полное восстановление основных фондов, тем выше при прочих равных условиях коэффициенты износа. Нормальным считается износ, не превышающий 40%. Расчет показателей производится по следующим формулам: Ки=И/ОСп , Кг=ОСо/ОСп , где И — износ основных средств; ОСп — полная стоимость основных средств (на начало или конец периода); ОС0 -остаточная стоимость основных средств (на начало или конец периода). Между показателями годности и износа существует взаимосвязь: Кг + Ки = 1 Для изучения движения основных средств рассчитываются коэффициенты поступления, обновления, выбытия и ликвидации.  25. Показатели эффективности использования основных производственных средств.  26. Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия Оборотный капитал – это финансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование которых осуществляется предприятием в рамках одного производственного цикла либо в рамках короткого календарного периода времени. В составе оборотного капитала выделяются следующие основные составляющие: материально-вещественные элементы (производственные запасы – запасы сырья, материалов, топлива; малоценные и быстроизнашивающиеся предметы – МБП), расходы будущих периодов, краткосрочные финансовые вложения (облигации, ценные бумаги, предоставленные займы, векселя, выданные клиентам), денежные средства (наличные средства в кассе, безналичные средства на расчетном счете) дебиторская задолженность за отгруженную продукцию и услуги, оказанные предприятием, и др. Структура. Оборотный капитал подразделяется на: капитал в производстве (производственные запасы, МБП, расходы будущих периодов) капитал в обращении (все другие элементы). 27. Показатели использования оборотных средств предприятия Коэффициент оборачиваемости (или число оборотов за отчетный период) характеризует число оборотов, совершаемых каждым вложенным в оборотный капитал рублем, и исчисляется по формуле Коб=Д/О, где Д – выручка от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный период; О – средний остаток оборотного капитала в отчетном периоде. Показатель средней продолжительности одного оборота в днях П = Т/К об, где Т – продолжительность периода, за который определяется показатель (продолжительность месяца принимается равной 30 дням, квартала – 90 дням, года – 360 дням). Коэффициент закрепления оборотного капитала – величина, обратная коэффициенту оборачиваемости. Он характеризует сумму среднего остатка оборотного капитала, приходящегося на 1 рубль выручки от реализации продукции (работ, услуг). Рассчитывается по формуле: Кз= О/Д или Кз = 1/Коб Материалоёмкость (расход сырья на единицу продукции) – М/В (В – объём продукции, М – затраты) Материалоотдача (выработка продукции из единицы сырья) – 1/Материалоёмкость 28. Статистический анализ доходов населения 1 2 |