реферат покрывные протезы. Покрывные протезы показания к изготовлению и конструктивные особенности

Скачать 1.19 Mb. Скачать 1.19 Mb.

|

|

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского структурное подразделение «ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского» Р Е Ф Е Р А Т ТЕМА: ПОКРЫВНЫЕ ПРОТЕЗЫ: ПОКАЗАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. СТУДЕНТА 4 курса 406 группы стоматологического факультета Велиляевой Карины Тимуровны ПРОГРАММА ПРАКТИКИ: помощник врача стоматолога - ортопеда ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: с 21.05. по 01.06. 2018 г. Содержание Введение Преимущества и недостатки Элементы покрывного протеза Классификация покрывных протезов Клинико-лабораторные этапы изготовления покрывных протезов:

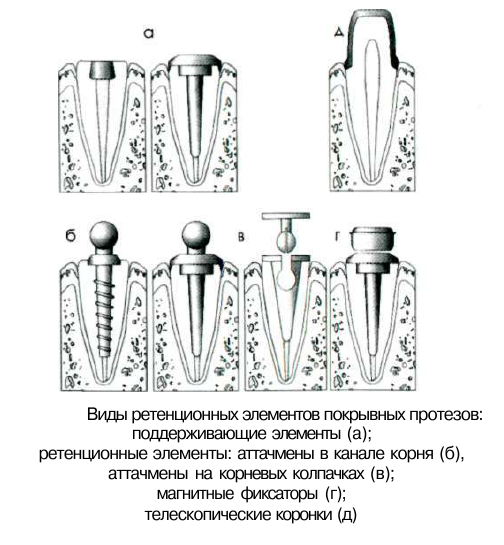

Список использованной литературы Введение В середине 70-х годов XX столетия в связи с разработкой новых методов лечения зубов стало возможным более широкое использо вание для зубного протезирования сохраненных одиночных зубов (корней). Создание новых стоматологических материалов и сплавов привело к появлению различных конструкций съемных зубных проте зов, базис которых покрывает оставшиеся в полости рта корни зубов. Такие протезы получили название в англоязычной литературе «over-denture», то есть покрывные или перекрывающие протезы, в немец кой — «hybridprothesen». Основными ретенционными элементами покрывных протезов яв ляются замковые крепления, состоящие из 2 элементов, располо женных соответственно на поверхности несъемной части и в базисе съемной части комбинированного протеза, телескопические коронки. В качестве ретенционных элементов также могут использоваться магнитные крепления. В сложных магнитных фиксаторах использу ются не только сила магнитного притяжения, но и дополнительные механические приспособления в виде рельсовых или кнопочных зам ковых фиксаторов, телескопические коронки. Преимущества и недостатки Покрывные протезы по сразнению с полными съемными протеза ми обладают следующими преимуществами:

Недостатки покрывных протезов по сравнению с полными съемными протезами:

Покрывные протезы показаны:

Противопоказанием для протезирования покрывными протеза ми является плохая гигиена полости рта. Протезирование покрывными протезами может потребовать спе циальной предварительной подготовки опорных тканей:

Элементы покрывного протеза Все элементы, использующиеся в покрывных протезах, можно разделить на несколько групп:

магнитные фиксаторы (например, фирмы Dyna).  Классификация покрывных протезов Соответственно используемому ретенционному элементу все покрывные протезы можно разделить на 3 вида.

Переходные покрывные протезы (transitionaloverdenture) ис пользуются при неопределенном прогнозе для опорных зубов. Ис пользование подобных протезов у лиц пожилого возраста помогаетадаптироваться пациентам к будущим полным съемным протезам. В этом случае ретенционные элементы цементируются непосред ственно в канал корня. Осложнением при применении данных ретен ционных элементов может явиться развитие кариеса и перелом опорных корней.

В покрывных протезах могут использоваться жесткие или ла бильные замковые крепления. Лабильные аттачмены показаны:

При планировании применения определенного вида ретенцион- ного элемента в ситуации одиночно стоящих зубов часто возникает вопрос, следует ли использовать одиночные крепления или можно объединить опорные корни с помощью балочного фиксатора. Пока заниями к применению одиночных фиксаторов являются:

Показаниями для применения балочных фиксаторов в покрыв ных протезах являются:

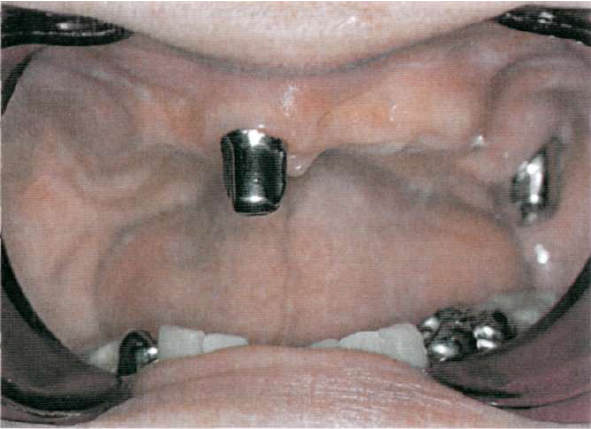

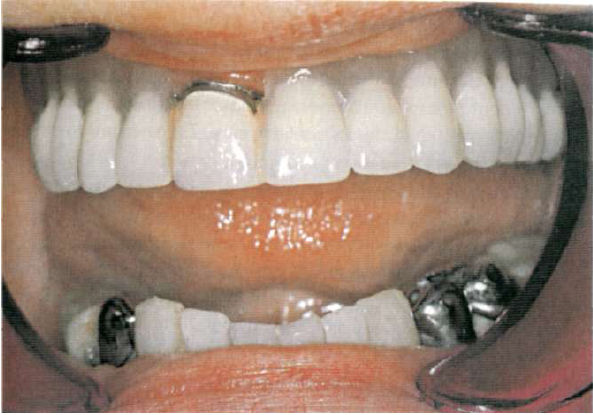

Клинико-лабораторные этапы изготовления покрывных протезов А) Покрывной протез с телескопическими фиксаторами с фрикционными штифтами. Этап 1. После необходимого предварительного обследования, оценки ситуации в полости рта и санации снимают ди агностические оттиски с верхней и нижней челюстей альгинатной массой стандартными ложками, подготавливают диагностические модели из прочного гипса. Этап 2. На диагностических моделях изготавливают базисы с окклюзионными валиками и определяют центральное соотношение че люстей или центральную окклюзию. Этап 3. Анализ диагностических моделей, составление плана ле чения и выбор конструкции протеза проводят совместно с зубным техником, который на этом этапе проводит, при необходимости, параллелометрию зубов и альвеолярного гребня. Наличие поднутре ний, например грибовидного альвеолярного гребня, может препят ствовать наложению будущего съемного протеза, плоскость введе ния которого определяется отфрезерованной под углом 2° поверх ностью первичных коронок.  После решения вопроса о выборе конструкции протеза зубной техник приступает к изготовлению временного протеза, которым па циент будет пользоваться в период изготовления постоянного проте за. Это может быть съемная пластиночная конструкция или комбина ция несъемной и съемной частей из пластмассы, в зависимости от топографии дефекта и числа оставшихся зубов. Зубной техник изго тавливает индивидуальную оттискную ложку с накусочными валика ми из воска. Этап 4. В клинике проводится препарирование опорных зубов с круговым поддесневым уступом 135° и высотой коронковой части не менее 5 мм. Для этого обычно используют алмазные боры №314.697.524 для маркировки кругового уступа, для снятия слоя эмали №314.142.534, для препарирования дентина №314.173.524, для предварительного оформления уступа №314.131.514, для обра ботки окклюзионной поверхности №314.033.534 (формы рабочей части даны по стандарту ISO). Окончательное оформление уступа проводят микромотором со скоростью вращения до 50000 оборотов в минуту алмазными или лучше твердосплавными борами. Препарирование завершают сгла живанием острых кромок и маркировкой вертикального желобка по месту изготовления фрикционного штифта. Этап 5. Оттиск препарированных опорных зубов и челюстей сни мают, используя силиконовый оттискной материал. Оттиск можно снимать индивидуальными ложками корригирующим силико новым материалом, стандартными ложками в технике двухслойного оттиска или однослойного оттиска (монофазным силиконовым мате риалом). Этап 6. По полученному оттиску зубной техник изготавливает разборную рабочую модель, на которой проводит моделировку пер вичных коронок с формированием утолщения (1,2 мм) для паза фрикционного штифта. Затем, используя фрезерное устройство, проводится фрезерова ние до уровня десневого края восковым шабером, имеющим конус ность. Этап 7. Смоделированную восковую композицию штифтуют и от ливают. Для первичных коронок и каркаса покрывного протеза обыч но используют один и тот же металлический сплав. После литья пер вичные коронки припасовывают на модели (рис. 134). Этап 8. В клинике припасовывают первичные коронки на опор ных зубах, фиксируют их временно на корригирующую си ликоновую оттискную массу и скрепляют коронки между собой пласт массой холодного отверждения, если они находятся в непосред ственной близости друг от друга. Для лучшего позиционирования первичной коронки в оттиске, упрощения удержания при припасовке для этого этапа зубной техник оставляет часть литника со сформи рованной в нем ложбинкой. Оттиск для изготовления металлическо го каркаса покрывного протеза снимают индивидуальной ложкой аналогичной оттискной массой. Этап 9. Зубной техник подготавливает новую рабочую модель, где четко должны прослеживаться границы будущего покрывного протеза. Затем первичные коронки с помощью специального приспо собления переносятся на площадку для фрезерования, где прово дится фрезерование твердосплавными фрезами с конусностью Т и закругленным торцом. После фрезерования первичные телескопи ческие коронки полируют тонкодисперсной алмазной пастой. Этап 10. Рабочую модель с первичными коронками готовят к дуб лированию силиконом и изготавливают огнеупорную модель из спе циальной массы, например из массы «Deguvest». На огнеупорной модели изготавливают восковой каркас съемной части протеза и отливают. Отлитый каркас припасовывают на пер вичные коронки, ответные вторичные наружные телескопические ко ронки полируют изнутри мелкодисперсной алмазной пастой и подго тавливают всю систему к электроискровой эрозии (рис. 139). Этап 11. Электроискровая эрозия производится на специальном оборудовании фирмы SAE. Рабочую модель с помещенными первич ными коронками, закрепленную на рабочем столике, устанавливают в аппарат искровой эрозии. Медный электрод вертикально ориентируют в утолщение, соз данное для производства эрозионного паза. Затем на первичных ко ронках закрепляют каркас съемной части протеза и подают сигнал к началу электроискровой эрозии, которая производится в автомати ческом режиме. После проведения электроискровой эрозии зубной техник припа совывает в образовавшиеся пазы фрикционные штифты выбранного диаметра, фиксирует их контактной сваркой к металлическому кар касу съемной части. Этап 12. В клинике проводится припасовка каркаса съемного протеза и вторичных коронок. Проверка конструкции проводится при неактивированных фрикционных штифтах. Если вторичная телеско пическая коронка не обладает достаточной силой сцепления, это мо жет означать, что она опирается на торец внутренней телескопичес кой коронки. В этом случае необходимо с помощью грубого резино вого диска отполировать торец первичной коронки так, чтобы боко вые прилегающие поверхности контактировали друг с другом. Аналогичная проблема возникает, если вторичная телескопичес кая коронка упирается в первичную в пришеечной зоне до того, как соприкоснутся их боковые поверхности. В этом случае следует пришлифовывать эту ступеньку в наружной телескопической корон ке. На этом этапе проводят выбор цвета искусственных зубов.  Этап 13. В лаборатории проводят облицовку вторичных телеско пических коронок, постановку зубов и замену воскового базиса на пластмассу по общепринятой технологии. Этап 14. После наложения протеза проводят коррекцию окклю зии и фиксируют первичные коронки на цемент поочередно под конт ролем покрывного протеза.  После фиксации пациента обучают снятию и наложению покрыв ного протеза, гигиеническим мероприятиям. Уведомляют о необходи мости регулярного (каждые 6 месяцев) диспансерного наблюдения у стоматолога. Коррекции базиса покрывного протеза проводят традиционным способом. При необходимости на этапах диспансерного наблюдения проводят перебазировку базиса покрывного протеза. Для этого корригирующим силиконовым оттискным материалом сначала определяют участки атрофии костной ткани. Чаще всего эти участки располагаются по вестибулярной поверхности альвеоляр ных гребней, так как известно, что наибольшее воздействие оказы вают боковые смещения базиса протеза. После этого проводят не посредственно перебазировку (прямым или лабораторным спосо бом). Б) Покрывной протез с супрарадикулярным аттачменом Этап 1. Изготавливают диагностические модели для оценки пер вичной ситуации: межальвеолярного расстояния, геометрии распо ложения оставшихся зубов. Составляют план лечения, выбирают тип и размер замкового крепления, проводят предпротетическую подго товку. Изготавливают индивидуальную ложку. Предостережение, Если при подготовке к протезированию про водится удаление зубов, то следует изготавливать иммедиат-протезы или проводить починку старых. В любом случае в подготовитель ном периоде пациент должен пользоваться временными протезами для сохранения жевательной функции, высоты нижнего отдела лица и эстетики. Этап 2. Проводится препарирование опорных корней. Этап 3. Снимают рабочие оттиски для изготовления несъемной части. Определяют протетическую плоскость, регистрируют цент ральное соотношение челюстей. Этап 4. Готовят рабочую модель из супергипса. Моделируют культевую вкладку (корневой колпачок) и устанавливают (чаще все го) патрицу супрарадикулярного аттачмена в параллелометре (если используется несколько замковых креплений, они должны быть уста новлены параллельно друг другу). Осуществляют литье корневого колпачка с замковым креплением и последующую припасовку на мо дели. Этап 5. Припасовывают корневой колпачок с супрарадикуляр- ным аттачменом в полости рта. После проверки точности прилегания культевую вкладку с супрарадикулярным аттачменом фиксируют на опорном корне корригирующим слоем силиконового оттискного мате риала и снимают оттиск индивидуальной ложкой, заполненной сили коновым материалом высокой вязкости. Этап 6. По полученному индивидуальной ложкой оттиску прово дится изготовление рабочей модели для съемной части покрывного протеза (культевая вкладка с супрарадикулярным аттачменом пере ходит в модель). После этого производится изготовление прикусных шаблонов (лучше всего на жестких базисах). Этап 7. Повторно проводят определение центрального соотно шения челюстей, выбирают цвет искусственных зубов. Этап 8. После определения центрального соотношения прово дится гипсовка моделей в артикулятор. Затем на патрицу замкового крепления устанавливается матрица (или ее аналог) и проводится моделирование каркаса съемной части покрывного протеза из спе циальных заготовок или беззольной пластмассы. В редких случаях инструкция по применению определенных видов супрарадикулярных аттачменов предполагает дублирование модели и моделирование каркаса покрывной части на огнеупорной модели. После литья про водят обработку каркаса и постановку искусственных зубов. Этап 9. В клинике проводят проверку конструкции протеза. На этом этапе врач проверяет правильность определения центрального соотношения, эстетичность постановки и соответствие формы искус ственных зубов овалу лица пациента.  Этап 10. Замена воска на пластмассу осуществляется по общеп ринятой методике. После окончательной отделки проводится уста новка матрицы замкового крепления. В большинстве случаев матри ца супрарадикулярного замкового крепления изготовлена из пласти ка длительной эластичности и располагается в металлическом боксе или в каркасе покрывного протеза. Этап 11. Фиксация культевой вкладки с супрарадикулярным аттачменом на цемент проводится под контролем съемной части. Наложение протеза сопровождается рекомендациями о поль зовании протезом, правилах гигиены и сроках контрольных осмот ров.  Одним из осложнений при применении покрывных протезов с супрарадикулярными аттачменами является развитие кариеса корня. В первую очередь, это происходит из-за неудовлетвори тельной гигиены полости рта, так как пациенты этой группы — чаще всего достаточно пожилые люди. Список использованной литературы: 1. Дойников А. И. Синицын В. Д. Зуботехническое материаловедение М., Медицина, 1986г., 2. Копейкин В. Н. Пономаренко В. А. Миргазизов М. 3. Миликевич В. Ю. Большаков Г. В. и др. Ортопедическая стоматология М., Медицина, 1988г., 3. Копейкин В. Н. Демнер Л. М. Зубопротезная техника М., Медицина, 1985г. 4. Щербаков А. С. Гаврилов Е. И. Трезубов В. Н. Жулев Е. Н Ортопедическая стоматология С. Петербург, ИКФ “Фолиант”, 1997 год, 5. Под ред. Копейкина В. Н. Руководство по ортопедической стоматологии М., Медицина, 1993г. |