Музей села Верхний Бык. про наш музей. Путеводитель по этнографической экспозиции мкоу Верхнебыковская оош

Скачать 1.05 Mb. Скачать 1.05 Mb.

|

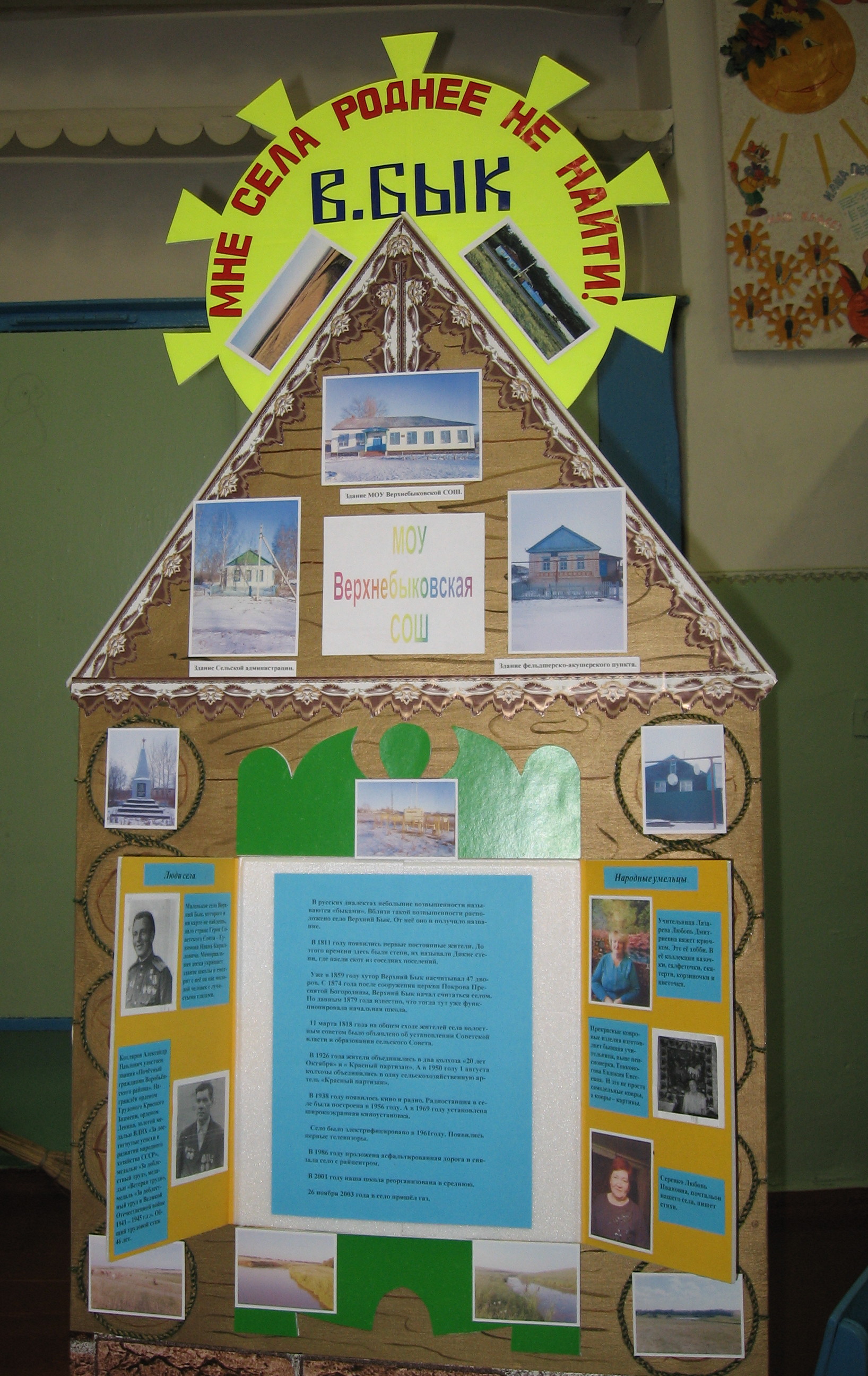

Путеводитель по этнографической экспозиции МКОУ «Верхнебыковская ООШ». Работа по сбору материалов для экспозиции велась силами учителей и членами пионерской дружины, ещё при СССР. В 1994 году в нашей школе начал свою работу исторический кружок, главная цель работы которого - изучение истории своего края, сохранение традиций и народных преданий, уважение к людям труда, защитникам страны, которые ценой своей жизни отстояли свободу в Великой Отечественной войне. Проводя краеведческую работу, ученики и учителя встречаются со старожилами нашей местности, собирают материал об истории поселения, о быте и труде крестьян нашего края, об истории нашей школы, о ветеранах войны и узниках фашизма. В 1995 году к 30 юбилею школы был открыт уголок старины. Экспозиция насчитывает 200 экспонатов. Каждый экспонат имеет свою историю. Проводится работа по заведению картотеки на каждый экспонат. Экспозиция наша комплексная, включает в себя несколько направлений: этнографическое; поисково – исследовательское ; военно - патриотическое. Основные темы экскурсий: «История возникновения и развития села», «Быт крестьян. Истории простых вещей », «История школы» ,«Великая Отечественная война», «Труженики тыла во время войны», «Герой Советского Союза- Гудимов И.К.». Определили опорные экспонаты: - «История возникновения и развития села» - стенды; - «Быт крестьян» - убранство избы и другие предметы быта; - «История школы» -вещи, фотографии, стенд «Школьная страна», «Лето, труд, отдых», «Юные патриоты»; - «Великая Отечественная война» – личные вещи и снаряжения солдат, стенды с фотографиями и папки с записями воспоминаний, письма с фронта, фотографии; - Информативные стенды с фотографиями: «Комсомол в истории страны», «Трудовые награды», «Край родной - село в истории района», «Уголок боевой славы», «Боевой путь героя», «Учитель-ветеран», «Гусаков А.А. -последний ветеран села», «Гунькин М.С. - герой Мамаева кургана» ,«Всё это из школьной истории строки», «Операция «Поиск», «Лучшие выпускники». Часть экспозиции (стенды) располагается в коридоре школы, а экспонаты находятся в музейной комнате. Материалы экспозиции выставлены на сайте школы в виде обзорной экскурсии. Презентация «Россия начиналась с деревень» выставлялась на районной краеведческой конференции. В начале осмотра экспозиции в музейной комнате, посетители знакомятся с историей образования села. Затем обзору предстаёт макет крестьянской избы с обстановкой .Здесь стоит железная кровать. Над кроватью висит ковёр, в углу – стол, над ним – икона. Здесь же самовар, рубель с каталкой,утюги, развешаны рушники, есть детская кроватка, кресло из лозы, маслобойка и различная домашняя утварь, на полу - домотканые дорожки. Экскурсионный маршрут по экспозиции. (Приводится, частично, материал по основным темам экскурсий .) 1.«История возникновения и развития села».Село Верхний Бык основано в середине 18 века. Расположено в долине реки Подгорная. Село протянулось на 7 км, с восточной стороны имеются ответвления на юг. Все улицы носят местные названия: «Ростыкаливка», «Лысычивщина», «Кононивщина», «Кочерга», «Васькивщина», «Драгунивщина», «Базарь», «Ярошкивщина», «Горянка», «Дэрызивка», «Серяково».Вот именно на «Кочерге» и поселились первые жители, известно, что это была семья Котлярова Василия. В Московском архиве древних актов сохранилось описание Богучарского уезда 1779 года. Из него видно, что тогда на месте села Верхний Бык были скотные хутора села Никольского, которое находтся в 15 км к юго - западу. Верхний Бык был основан на 10 лет позднее, чем село Нижний Бык. Между двумя селами в долине реки находилась меловая «гора», похожая на быка, поэтому сёла по течению реки получили названия Верхний и Нижний Бык. Здесь были построены летние загоны для скота, хранилища для кормов. Были здесь также 2-3 дома, в которых жили сторожа и пастухи. Позднее тут стали селиться крестьяне. По преданиям, приходили они из Никольского и Калача. Они оседали на постоянное жительство, распахивали пастбища. Уже в 1859 году здесь был хутор, носивший название Верхний Бык и имевший 47 дворов. С 1874 года после сооружения церкви, он считается селом. По данным 1879 года известно, что тогда тут уже функционировала начальная школа. 2.«Быт крестьян. Истории простых вещей ». Цель нашей экскурсии: познакомить вас с историей предметов крестьянской жизни, рассказать об истории их создания, показать предметы кухонной утвари, имеющейся на нашей выставке. По берегам реки Подгорная в изобилии росли вербы. Именно они и послужили строительным материалом для крестьянских изб. Обычно к концу лета сруб после сборки и подгонки крепко стоял на фундаменте из известняка. Изнутри и снаружи стены оббивали тонкой рейкой - «дранкой», так сказать -«щелювалы». И вот наступал самый ответственный момент для хаты и её хозяев- старинный обряд «мазанья»,т.е. самая трудоёмкая работа- оштукатуривание-обмазывание хаты снаружи и изнутри «саманом» -смесью воды, глины, мела, рубленой соломы и конского навоза. И ещё строили из «саманных» кирпичей. В музее есть деревянная форма, которой нарезали «кирпичи» из самана и сушили на солнце. Ещё строительным материалом служили крупные камни- «каминюкы»-различные породы известняка, и меловые груды. Дома из них назывались - «крэйдянка». Крышу крыли соломой, «очерэтом»- камышом. Солому аккуратно по краям обрезали, получалась «стриха».Поражает сметливость наших предков- крыша была в форме пирамиды, как теперь доказано, положительно влияющей на здоровье человека. Хата, обычно, состояла из двух комнат — кухни и горницы и холодных сеней. Большую часть дома занимала русская печь. Нас окружает множество вещей, без которых нашу жизнь трудно себе представить, и среди них одни из самых необходимых - предметы мебели, сервировки и кухонная утварь. Тарелки, чашки, вилки и ножи знакомы нам с детства, и кажется, что люди знали их всегда, а ведь каждый из этих предметов имеет свою историю и является творением безвестных изобретателей. Помещика в селе не было, крестьяне занимались земледелием, ремеслом. Выращивали рожь, пшеницу, коноплю. Из «прядива», как тогда называли коноплю, делали полотно. Ткацкий станок, как неотъемлемая часть крестьянского быта, занимал своё место в доме. В нашем музее сохранились составные части станка: кросны, челнок, бедро. Но прежде чем приступить к работе, необходимо было приготовить нить для станка, пряжу. В нашем селе использовали конопляные нити, изготовляемые из специально выращиваемой конопли. После сбора, коноплю вымачивали в проточной воде, затем отбивали, сушили, (получалась «кудэль»- подобие пуха, шерсти) её чесали, пряли . В нашем музее мы можем увидеть гребёнку, а так же- «кудэль», нити, холст, прялку, на которой пряли нити для станка и для ручной работы. Из домотканого полотна шили одежду. Самой главной одеждой была рубаха. По умению изготовить рубаху, судили о мастерице. Рубаха, как считали наши предки, хранила в себе силу и здоровье своего владельца, поэтому , чтобы они не были утеряны, создавали «границу» - расшивали подол, рукава, горловину узорами. На выставке представлены мужская и женская рубахи. Стол. В русском языке слово стол имеет много значений: мебель, диета, вообще еда, в Древней Руси - престол, княжение, в дореволюционной России – отделение канцелярии. Как садились за стол. Обеденный стол для русского человека был не просто бездушной мебелью, а предметом особого уважения. Сидеть на столе считалось грехом. Ставили стол в избе обязательно на самое почетное место, в красный угол, под образа. Располагались за столом по старшинству, родовитости, по рангу. В красном углу, под образами садился самый старший или почетный гость. Сидели за столом на лавках, что тоже не случайно, их нельзя передвинуть и самостоятельно занять более почетное место. От слова стол произошло много производных слов: застолье, столовые (приборы, посуда и т.д.), стольник. Столовое белье. Столовым бельем называют скатерти, полотенца, салфетки. Скатерти появились очень давно: их изображали на рисунках эпохи Киевской Руси, холщовая скатерть стелилась даже в самых бедных домах. Таким же необходимым предметом было и полотенце, полотенце играло в быту русских людей особую роль: на полотенце подносили « хлеб-соль» дорогим гостям, полотенцем опоясывались сваты, исполняя свои обязанности. Полотенце дарили уезжающим сыновьям матери, а мужьям – жены. Вышитыми полотенцами украшали образа « божницы» в домах. Полотенце – обязательная часть приданого. Само название « полотенце» происходит от древнего слова « полотно» и указывает на то, что предмет этот появился очень давно. Полотенца служили для украшения интерьера жилища. Вышитые полотенца - характерная черта быта всех восточных славян. Мотивы вышивок отличаются разнообразием, выразительность и разной техникой исполнения ( мелкий крестик, тамбурный шов, гладь и т.д.). Различно и цветовое решение и сюжеты. На выставке, представленной в нашей экспозиции - цветы, ромбики, отделка кружевом. Столовые приборы. В каждой семье есть кастрюли, сковороды, тарелки, чашки, ножи и вилки. Нож. Когда появился нож? Наиболее древние орудия, найденные археологами при раскопках, представляли собой орудия охоты и рыболовства, среди них кремневые ножи. Сотни лет потребовалось, чтобы примитивные кремневые ножи приобрели ручки, затем превратились в бронзовые, железные, стальные и из грозного орудия войны и охоты преобразовались в мирный столовый нож. Ложка. Без ложки обойтись труднее, чем без вилки, поэтому и знают ее уже давно почти все народы. Были изобретены большие ложки- черпаки ( половники) и ложки для еды. Форму им придавали различную: полусферическую, овальную, овальную с заостренным концом. Для изготовления ложек употребляли разные материалы: дерево, кость, металл, керамику. Когда появились ложки, сказать трудно, но 2 тысячи лет назад они были уже известны. Издревле Русь славилась своими кузнецами. Они могли не только выковать ложку, но и блоху сумели бы подковать. Умели они делать металлические ложки, которые изготовляли из серебра, причем скорее всего из-за престижа, а не для удобства. Простой же люд пользовался деревянной. Конечно, основная причина распространения деревянных ложек в их дешевизне, доступности материала и простоте изготовления. Сделать такую ложку могли в каждой семье. Однако были и другие причины. Любили наши предки горячую пищу. Подать на стол чуть ли не кипящие щи было делом чести хозяйки дома. Деревянная ложка губы не обжигала. Вторая причина заключалась в том, что дерево - удивительный пластически выразительный материал, в руках умельца деревянная ложка превращалась в подлинное произведение искусства. Строжайшая чистота столовых приборов была непреложным законом в каждой семье. В крестьянских семьях каждому члену семьи полагалась особая ложка и владельцы часто метили ложки своими инициалами. Вилка. Постоянная соседка ножа на нашем столе - вилка. Она появилась почти через 5 тысяч лет после изобретения ножа, а ведь многие народы и до сих пор обходятся без вилки, это японцы и китайцы, и другие народы. Существовали вилки в Ассирии, Древнем Египте, но употребляли их не за столом, а как поварской инструмент. Умели пользоваться вилками и в Древней Греции и в Риме, но после нашествия варваров о вилках в Европе забыли. И лишь через много веков из Византии вилка опять появилась в Европе. В России вилка вошла в обиход при Петре 1. Столовая посуда. Много веков людям служила деревянная посуда. Необычайно разнообразна она как по материалу, так и по назначению. Плетеные из лозы кружевные шумовки, сделанные из лыка туески, долбленая деревянная утварь - «пахталка»-приспособление для сбивания сливочного масла, были не только удобны, практичны, но и красивы. Дерево обладает рядом удивительных свойств: оно дешево, в деревянной посуде не отсыревает мука и соль. Но в деревянной посуде нельзя было варить пищу на огне и около 7000 лет назад человек изготовил первые глиняные сосуды. Стенки сосудов изготавливали толстыми , а чтобы они равномерно и быстро прогревались при обжиге, их покрывали вдавленным орнаментом. У нас обычные, высокие кувшины использовали для хранения молока, их широкое горлышко удобно для снятия сливок. Назывались они - «глэчикы». К сожалению теперь уже нельзя встретить в обычном быту эти предметы, но на нашей выставке вы можете увидеть крынки, чашки, примус , и т.п. Как появился самовар. На нашей выставке вы можете увидеть самовар. Мы хотим познакомить вас с историей этого предмета. Появление самовара было вызвано широким распространением чая в России и возникновением обычая чаепития, которое стало своеобразным проявлением общественной жизни. За чаем решались семейные дела, заключались торговые сделки, происходил обмен новостями, велись диспуты и споры. Многим народам известны приборы с автономным обогревом, у китайцев они служили и служат для варки горячих супов, древние римляне использовали их для подогрева воды, но во все языки мира вошло русское слово «самовар» как обязательный атрибут русского быта. Русское изобретение привлекало не только оригинальной формой, богатством декоративной отделки, но и конструктивным решением, обеспечивающим высокий коэффициент полезного действия. Экономичность достигалась тем, что труба – жаровня была помещена в середину резервуара, и теплопотери были невелики. В 19 веке « самоварной столицей» делается город Тула. Самовар занял почетное место среди других предметов домашней утвари, ему отводили самое почетное место в избе, он стал предметом семейной гордости, его передавали по наследству. Впервые широкий показ самоваров состоялся на петербургской выставке в 1829 году. После этого началось их триумфальное шествие по Европе, самовары неизменно привлекали внимание своим туловом, а на груди самовара появились медали. Очень ценились «музыкальные самовары»: закипая, он начинает «петь» - издавать своеобразные звуки. Песня самовара создает атмосферу уюта, располагает к неторопливой спокойной беседе. Сервировка стола. В старину в крестьянских, даже зажиточных домах, а затем и в домах трудовых горожан сервировка стола ограничивалась самыми необходимыми предметами. На стол ставили горшок или чугун, и все по очереди брали из него еду. Позднее появились миски и плошки для каждого сидящего за столом. Конечно, ставились солонки, иногда жбан с квасом. Нож был один, и резал им хозяин. |