Рамазанов М. 143. Различие структуры и генетического аппарата прокариот и эукариот

Скачать 0.9 Mb. Скачать 0.9 Mb.

|

АО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА» АО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА»Кафедра Молекулярной биологии и медицинской генетики СРС По дисциплине: «Основы биомедицины» Тема: «Различие структуры и генетического аппарата прокариот и эукариот» Работа выполнена студентом: Рамазанов М. Факультет: Общая медицина Группа: 143 Работу приняла: Мамбетпаева Б.С Астана 2017 г.Содержание Введение.

Заключение Список литературы. Введение.

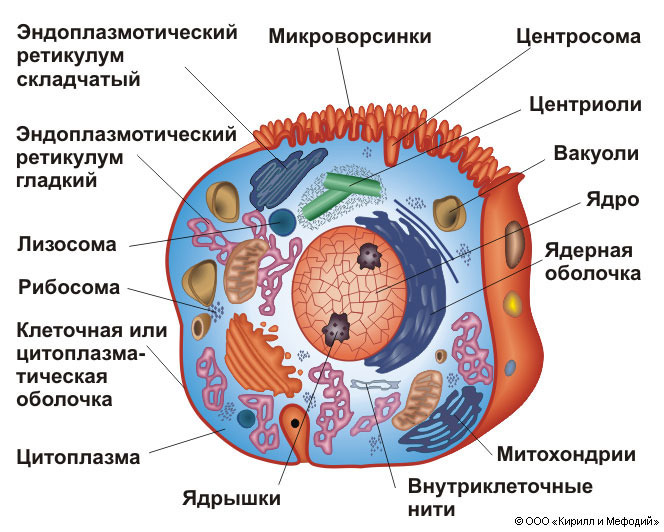

1.1 Структура эукариотической клетки Эукариоты (лат. Eukaryota от др.-греч. εὖ - «хорошо» и κάρυον «ядро»), или я́дерные, — домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядро. Все организмы, кроме бактерий и архей, являются ядерными (вирусы относятся к неклеточным формам жизни). Эукариоты могут быть одноклеточными и многоклеточными, но все имеют общий план строения клеток. Химические элементы, входящие в состав веществ, образующих живой организм, в количественном отношении не равнозначны. Можно выделить неорганические вещества (вода, макроэлементы – водород, кислород, углерод, азот, сера; микроэлементы – медь, фтор, цинк и другие) и органические вещества (углеводы – моносахариды: например, рибоза, дезоксирибоза, входящие в состав нуклеиновых кислот; полисахариды – высокомолекулярные углеводы; гликоген – содержится в тканях тела животных и человека; липиды, белки, нуклеиновые кислоты). Основные компоненты эукариотической клетки:

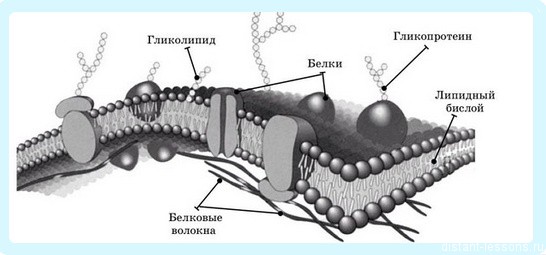

Основа плазмолеммы – биологическая мембрана, которая покрыта снаружи слоем гликокаликса толщиной 10-20 нм. Строение плазмолеммы: a) липидный бислой (гидрофильная «головка» и гидрофобные «хвосты»); б) белки: интегральные, перифирические; в) гликокаликс – основными составляющими гликокаликса служат комплексы полисахаридов с белками (гликопротеины) и жирами (гликолипиды).  Функции плазмолеммы: ограничивающая (барьерная), регуляция и обеспечение избирательной проницаемости веществ, раздел между гидрофильной и гидрофобной фазами, наличие ферментных комплексов, наличие рецепторов. Свойства плазмолеммы: замкнутость, латеральная подвижность, ассиметрия. Плазмолемма пронизана различными белками, гидрофобные части которых находятся внутри билипидного слоя, а гидрофильные – на внешней и внутренней поверхности мембраны. Микроворсинки – удлинения на верхней (апикальной) части плазмолеммы, которые увеличивают поверхность мембраны и облегчают обмен молекулами. Гликокаликс – это молекулы олигосахаридов и полисахаридов в составе гликопротеинов и гликолипидов прикрепленные к внешней стороне плазмолеммы. Гликопротеины – комплекс углеводов с белками, гликолипиды – это липиды с углеводами. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции, а так же участвует в обеспечении избирательности транспорта веществ и пристеночном (мембранном) пищеварении. Наличие гликокаликса характерно для клеток животных (в отличие от прокариотов, растений и грибов, где его нет).

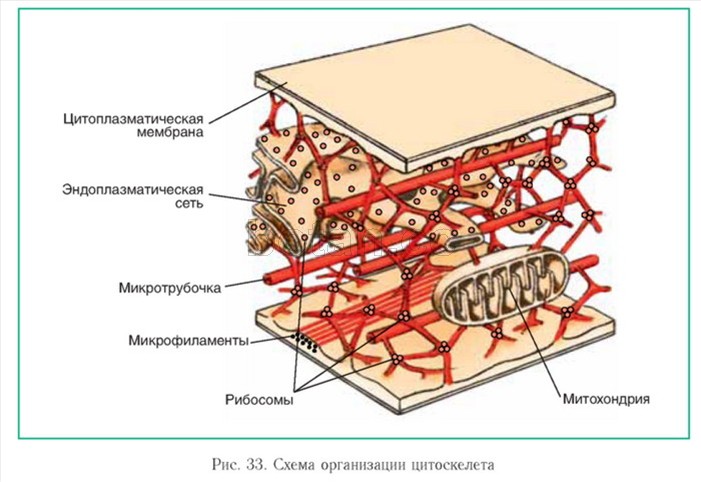

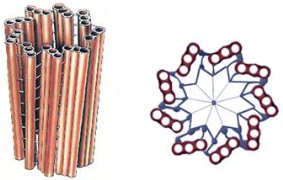

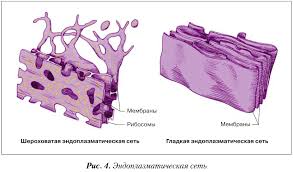

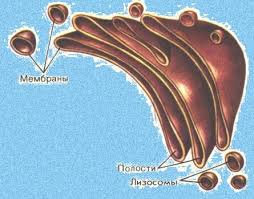

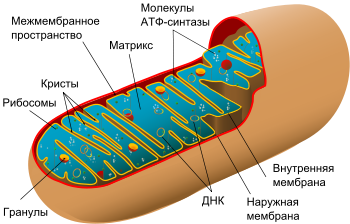

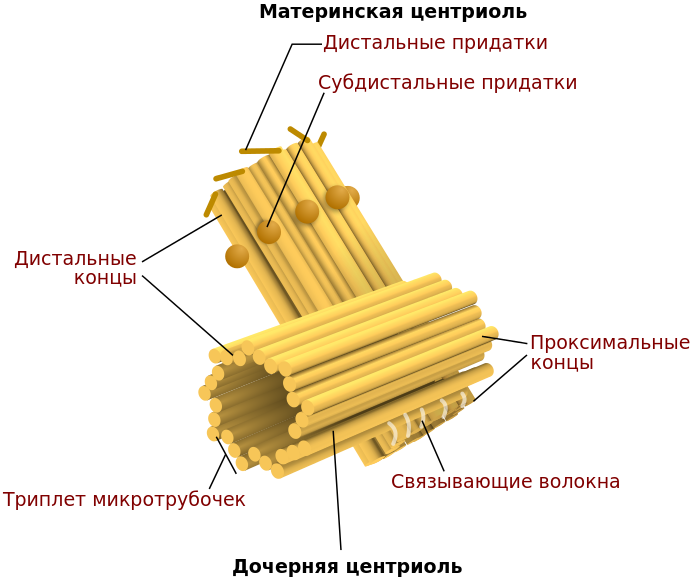

В цитоплазме различают: основное вещество (матрикс, гиалоплазма), включения и органеллы. Основное вещество цитоплазмы заполняет пространство между плазмолеммой, ядерной оболочкой и другими внутриклеточными структурами. Белковый состав гиалоплазмы разнообразен. Важнейшие из белков представлены ферментами гликолиза, обмена сахаров, азотистых оснований, аминокислот и липидов. Ряд белков гиалоплазмы служит субъеденицами из которых сборка таких структур как микротрубочки. Основное вещество цитоплазмы образует истинную внутреннюю среду клетки, которая объядиняет все внутриклеточные структуры и обеспечивает взаимодействие их с друг другом. Выполнение матриксом объединяющей, каркасной может быть связано с наличием микротрабикулярной сети образованной фибриллами 2-3 нм и пронизывающей всю цитоплазму. Включения – непостоянные компоненты цитоплазмы, которые служат запасными питательными веществами (жир, гликоген) продуктами, подлежащим выведению из клетки (гранулы, секрета) балластными веществами (некоторыми пигментами) Органеллы – это постоянные структуры цитоплазмы, выполняющие в клетке жизненно-важные функции. Выделяют органеллы общего назначения, к ним относят элементы канальцевой и вакуолярной системы в виде шераховатой и гладкой цитоплазматической сети, пластинчатый комплекс, митохондрий, рибосомы, полисомы, лизосомы, пероксисомы, микрофибриллы и микротрубочки, центриоли клеточного центра. К органеллам специального назначения относят, например: микроворсинки всасывающей клетки кишечника, реснички эпителия трахеи и бронхов, синаптические пузырьки, транспортирующие вещества – переносчики нервного возбуждения с одной нервной клетки на другую или клетку рабочего органа, миофибриллы, от которых зависит сокращение мышц. Цитоскелет – представляет собой сложную трехмерную сеть белковых нитей, которая обеспечивает способность эукариотических клеток сохранять определенную форму, а так же осуществлять направленные и координированные движения как самих клеток, так и отдельных органелл. Он присутствует во всех клетках эукариот. Это динамичная, изменяющаяся структура. Цитоскелет состоит из микрофиламентов – длинные, тонкие образования, образующие пучки и обнаруживаются по всей цитоплазме. Существует несколько типов микрофиламентов. Актиновые микрофиламенты – диаметр 7 нм, обеспечивают мышечной сокращение и клеточное движение. Им приписывают каркасную роль и участие в организации внутриклеточных перемещений органелл и участков гиалоплазмы. Промежуточные филаменты – диаметр 10 нм, располагаются по периферии и в околоядерной зоне, выполняют механическую и каркасную функции. В эпителиальных, нервных, глиальных, мышечных клетках, фибробластах они построены из разных белков.  Микротрубочки - диаметр 25 нм, встречаются в цитоплазме клеток, структурных элементах (жгутиках и ресничках), митотическом веретене и центриолях.  Микротрубочки Эндоплазматическая сеть – расположена вокруг ядра, образована мембранами, разветвленная сеть полостей и каналов: гладкая ЭПС участвует в углеродном и жировом обмене; шероховатая ЭПС обеспечивает синтез белков с помощью рибосом. Особенность строения шероховатой ЭПС состоит в прикреплении к ее мембранам полисом. В силу этого она выполняет функцию синтеза определенной категории белков, преимущественно удаляемых из клетки, например: секретируемых клетками желез.  Рибосомы – сферические частицы (диаметр 20-30 нм), располагаются в цитоплазме свободно или прикреплены к мембранам ЭПС; осуществляют синтез белка. Рибосома состоит из малой и большой субъедениц, объединение которых происходит в присутствии матричной (информационной) РНК (мРНК). Одна молекула мРНК обычно объединяет несколько рибосом наподобие нитки бус. Такую структуру называют полисомой. На полисомах гиалоплазмы образуются белки для собственных нужд (для «домашнего» пользования), а на полисомах гранулярной сети синтезируются белки, выводимые из клетки и используемые на нужды организма (например, пищевые ферменты, белки грудного молока).  Пластинчатый комплекс Гольджи – комплекс сложной структуры, состоящий из мембран, гранул и вакуолей. Здесь осуществляется биохимическая модификация белков и липидов, сборка протеингликанов, накапливание и выведение продуктов. В комплексе Гольджи осуществляется биохимическая модификация веществ: гликозилирование и сборка протеингликанов; добавление маннозо-6-фосфата; сортировка веществ для дальнейшего транспорта. Иногда комплекс Гольджи называются фабрикой клетки. В комплексе Гольджи происходит упаковка, хранение и выведение вещств синтезированных в ЭПС.  Лизосомы – овальные тельца (диаметр 0,2-0,4 мкм), окружены мембраной, содержат множество ферментов, способных расщеплять органические вещества. Лизосомы образуются из структур комплекса Гольджи. Первичные лизосомы (100нм) – не активные органеллы; вторичные (образованные из первичных) - органеллы, в которых происходит процесс переваривания. Здесь содержатся ферменты (в каждой 36 ферментов): кислая фосфатаза, кислая рибонуклеаза, гликозидазы, коллагеназа. Из неферментных компонентов в них имеются фосфолипиды, гликопротеиды.  Митохондрии – двухмембранный органоид, внутренняя мембрана имеет выросты – кристы, внутри находится собственный генетический аппарат биосинтеза белков. Главная функция митохондрии – ферментативное извлечение из определенных химических веществ энергии (синтез АТФ), путем окисления. Энергия идет на разнообразную работу: механическую, химическую, осмотическую. Число митохондрий в животной клетке колеблется 150-1500. Митохондрии являются энергетической базой клетки (или силовыми станциями клетки), в них вырабатывается аденозинтрифосфат. (АТФ), являющийся источником энергии. Митохондрии способны к перепещению в клетке. Так же способны к самоудвоению, т.е. размножаются делением. В клетках печени живут 10-20 дней.  Центросома или клеточный центр. Встречается во всех клетках, способных к делению. Клеточный цетр состоит из двух центриолей: дочернего и материнского, расположенных перпендикулярно друг к другу и создающими диплосому. Только одна из центриолей, а именно материнская имеет множество дополнительных образований. Одни из них это сатилиты, их численность непостоянна, и они располагаются по всей длине центриоля. Материнский участок диплосомы является источником создания микротрубочек. Центриоли имеют форму цилиндра длиной 0,3 мкм. Стенки центриолей состоят из девяти групп протеиновых микротрубочек. Окружены центриоли областью, более светлой цитоплазмы, (эту светлую цитоплазму называют клеточным центром) от которой отходят микротрубочки, и образовывают центросферу, состоящую из углеводов, белков, липидов.

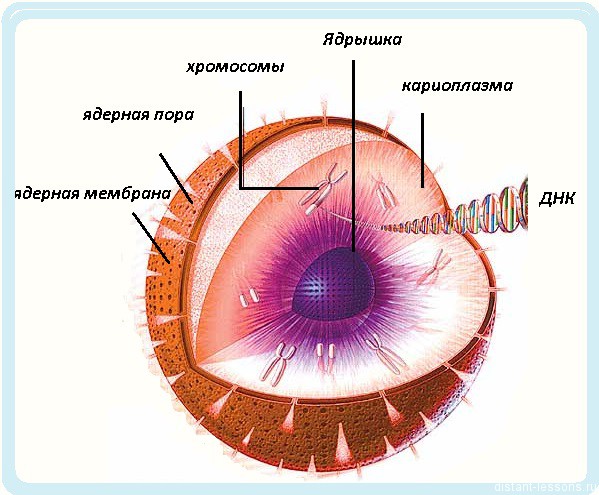

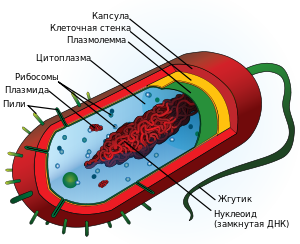

информации; регуляции процессов обмена веществ, протекающих в клетке. Компоненты ядра: a) ядерная оболочка; б) хроматин; в) ядрышко; г) ядерный сок. а) Ядерная оболочка: обособляет генетический материал, состоит из двух мембран и перинуклеарного пространства, пронизана порами диаметром 80-90 нм. С внутренней стороны ядерной мембраны прикреплена ядерная ламина – жесткая структура состоящая из белков (ламин А, В, С) поддерживает ядерную мембрану и связан с хроматином и ядерным РНК. б) Генетическая информация заключена в нитях хроматина, которые находятся в ядерном матриксе. Матрикс – сетчатый внутриядерный каркас, состоящий из белкового материала и тесно примыкающий к ядерной оболочке. в) Ядрышко – плотное круглое тельце, размеры которого могут изменятся от 1 до 10 мкм и больше. Количество ядрышек может меняться в разные периоды жизнедеятельности клетки и организма, ядрышки находятся только в неделящихся ядрах, во время митоза они исчезают. Ядрышком называют морфологический выраженную структуру внутри ядра, в которой происходит синтез рРНК. г) Ядерный сок – полужидкое вещество под ядерной оболочкой и представляет собой внутреннюю среду ядра. В состав ядерного сока входят различные белки, ферменты, хромосомы, нуклеотиды, аминокислоты и другие вещества, необходимые для обеспечения синтеза нуклеиновых кислот и субъедениц рибосом транспортируемых из ядра в цитоплазму.  1.2 Структура прокариотической клетки. Прокарио́ты (лат. Procaryota,от др.-греч. πρό «перед» и κάρυον «ядро»), или доя́дерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие от эукариот) оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Для клеток прокариот характерно отсутствие ядерной оболочки, ДНК упакована без участия гистонов. Тип питания осмотрофный и автотрофный (фотосинтез и хемосинтез). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид), не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (синезелёные водоросли) и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды.  Капсула бактерии — слизистая структура толщиной более 0,2 мкм, прочно связанная с клеточной стенкой бактерий и имеющая чётко очерченные внешние границы. Капсула различима в мазках-отпечатках из патологического материала. В чистых культурах бактерий капсула образуется реже. Она выявляется при специальных методах окраски по Бурри-Гинсу, создающих негативное контрастирование веществ капсулы: тушь создаёт тёмный фон вокруг капсулы. Клеточная стенка — оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. Обнаруживается у большинства бактерий, архей, грибов и растений. Животные и многие простейшие не имеют клеточной стенки. Плазми́ды — небольшие молекулы ДНК, физически отдельные от геномных хромосом и способные реплицироваться автономно. Как правило, плазмиды встречаются у бактерий и представляют собой двухцепочечные кольцевые молекулы, но изредка плазмиды встречаются также у архей и эукариот.  Пили, фибрии или ворсинки — поверхностные структуры, присутствующие у многих бактериальных клеток и представляющие собой прямые белковые цилиндры длиной 1—1,5 мкм и диаметром 7—10 нм. Различаются по строению и назначению, причём у одной бактерии могут присутствовать несколько их типов. Во многих случаях функции пилей не до конца установлены, но всегда они так или иначе участвуют в прикреплении бактериальной клетки к субстрату. Жгу́тик — поверхностная структура, присутствующая у многих прокариотических и эукариотическихклеток и служащая для их движения в жидкой среде или по поверхности твёрдых сред. Жгутики прокариот и эукариот принципиально различаются: бактериальный жгутик имеет толщину 10—20 нм и длину 3—15 мкм, он пассивно вращается расположенным в мембране мотором; жгутики же эукариот толщиной до 200 нм и длиной до 200 мкм, они могут самостоятельно изгибаться по всей длине. У эукариот часто также присутствуют реснички, идентичные по своему строению жгутику, но более короткие (до 10 мкм). Жгутики бактерий состоят из трёх субструктур:

|