Двигательные навыки и механизмы их формирования. Значение двигательного динамического стереотипа в формировании ДН. Физкультура реферат. Реферат по дисциплине Физическая культура Тема Двигательные навыки и механизмы их формирования. Значение двигательного динамического стереотипа в формировании дн

Скачать 168.19 Kb. Скачать 168.19 Kb.

|

|

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет Институт энергетики Кафедра физической культуры Реферат по дисциплине «Физическая культура» Тема: «Двигательные навыки и механизмы их формирования. Значение двигательного динамического стереотипа в формировании ДН» Выполнил: студент гр.ЭСТб-21-1 Харлова Кристина Вячеславовна Принял: преподаватель Артемьева Мария Александровна Иркутск 2021 Содержание:Введение 2 Становление двигательных навыков 3 Основные особенности моторного развития ребенка от рождения до года 5 Основы формирования двигательного навыка 6 Понятие о двигательном умении и навыке. Динамический стереотип. 7 Закономерности формирования двигательных навыков 8 Стадии формирования двигательных навыков 9 Этапы обучения двигательным навыкам 10 Методика углубленного разучивания движений 10 Методика закрепления и совершенствования движений 11 Условия и формирование двигательного навыка 12 Развитие умений 13 Двигательные способности 13 Заключение 15 Список использованных источников 16 ВведениеФормирование двигательных навыков необходимо для гармоничного развития ребенка, его физического развития, координации движений, развития интереса к различным, доступным ребенку видам двигательной деятельности и положительных нравственно-волевых черт личности. Целями и задачами данной работы являются: Изучение становления и формирования закономерностей двигательных навыков; Рассмотрение основных особенностей моторного развития ребенка от рождения до года; Ознакомиться с основами формирования двигательного навыка и динамического стереотипа; Исследование стадий формирования двигательных навыков; Рассмотрение этапов обучения двигательных навыков; Освоение методики углубленного разучивания движений; Анализирование методики закрепления и совершенствования движений; Отследить условия и формирование двигательного навыка, ознакомиться с развитием умений. Становление двигательных навыковРазвитие двигательной системы играет важную роль во всем психомоторном и речевом развитии детей преддошкольного и дошкольного возраста. Немаловажен и ОДА. Опорно-двигательный аппарат (ОДА) включает кости, мышцы, связки, суставы, которые у ребенка слабо развиты. ОДА состоит из позвоночника, грудной клетки, черепа, костей конечностей. Скелет выполняет следующие функции: опорную, двигательную, защитную, кроветворную и обменную. Позвоночник в структуре ОДА имеет характер оси и выполняет такие функции, как функция защиты, опоры, оси движений тела, поддержания равновесия. В скелете ребенка преобладает хрящевая ткань. Процесс окостенения начинается с конца второго - начала третьего месяца жизни и продолжается еще в возрасте 16— 18 лет. Наиболее подвижными и незащищенными являются шейный и поясничный отделы, которые легко травмируются. Состояние двигательной системы определяется степенью зрелости ЦНС и усвоением двигательных навыков, которые для него являются новыми. У ребенка постепенно формируются двигательные автоматизмы, которые обеспечивают наиболее экономное расходование мышечной энергии в процессе выполнения движений. В первые месяцы жизни ведущую роль играет паллидарная система. Это проявляется в чрезмерности мимики, излишней свободе движений по силе и длительности сокращений мышц, их энергетической расточительности. Постепенно многие движения становятся привычными. Чем старше становится ребенок, тем больше двигательных актов приобретают автоматизированный характер и в силу этого становятся более скупыми и энергетически расчетливыми. К 5-му месяцу жизни ребенка заканчивается миелинизация стриарных путей. Для детей грудного возраста характерен повышенный тонус мышц- сгибателей (ортоническая поза), который сохраняется в течение первого месяца жизни. На втором месяце происходит усиление тонуса мышц-разгибателей. Уравновешивание тонуса мышц-сгибателей и мышц-разгибателей устанавливается к третьему-пятому месяцу. «Это обусловлено сбалансированными возбуждающими и тормозными влияниями вышележащих отделов ЦНС...» (Смирнов В.М., 2000, с. 180). Первичные двигательные навыки обусловлены наличием рефлексов грудного ребенка и вновь формирующихся рефлексов. В развитии двигательных навыков можно выделить ряд периодов: 1- й период (2-5 месяцев): в конце первого месяца у ребенка формируется лабиринтный выпрямительный установочный рефлекс, при котором в положении лежа на спине или животе ребенок удерживает голову; этот период характеризуется освоением движения руки по направлению к видимому предмету и последующему его захвату; в 3 месяца — освоение ползания, в 4—5 месяцев — повороты со спины на живот, а затем обратно. В этот период происходит уравновешивание мышечного тонуса сгибателей и разгибателей. Нарастает объем движений в конечностях. Особенно активизируются руки, которые ребенок уже может подносить ко рту, к трем месяцам уже способен короткое время удерживать вложенную в руку игрушку, уменьшается сопротивление пассивным движениям, способен в 3 месяца совершать активные повороты головой в стороны, особенно на звуковой стимул; 2- й период (5-9 месяцев) характеризуется следующими особенностями в развитии двигательной сферы: в 5 месяцев ребенок при поддержке начинает переступать; в 6—7 месяцев — садится, встает на четвереньки; в 7-8 месяцев - может вставать и стоять, придерживаясь за опору, свободно ползать; 3- й период (9—12 месяцев). В этот период устанавливается четкая координация сократительной активности мышц верхних конечностей. К 10 месяцам движения рук становятся точными, целенаправленными. Ребенок может осуществлять хватательные движения вслепую. Дети пьют из чашки, удерживая ее обеими руками, делают попытки есть ложкой, ставят один предмет на другой, надевают кольца на стержень. В этот период ребенок делает первые попытки к самостоятельной ходьбе. К концу 1-го года жизни малыш при поддержке начинает ходить. В развитии произвольной моторной активности первостепенную роль играют процессы динамического становления связей между функционально различными зонами коры большого мозга, а также между корой большого мозга и ближайшими подкорковыми структурами. Основные особенности моторного развития ребенка от рождения до года

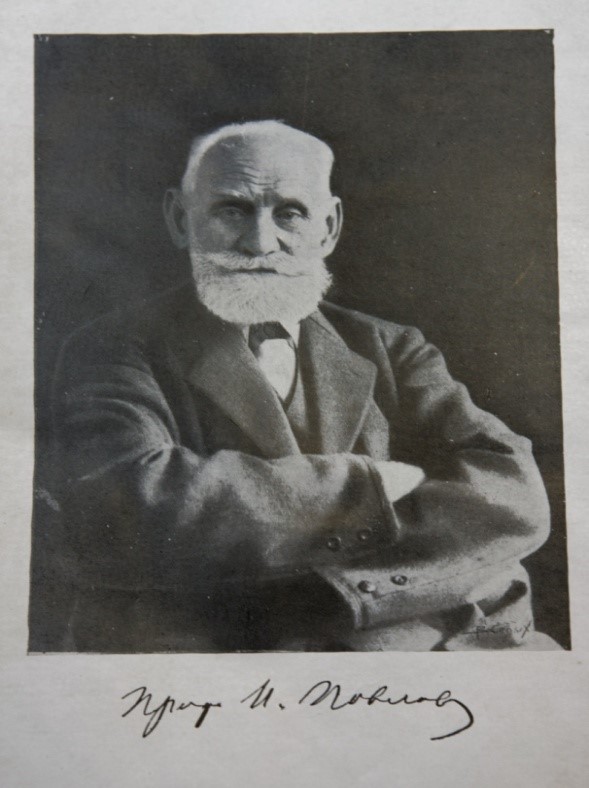

Таблица 1. Основные особенности моторного развития ребенка от рождения до года. Основы формирования двигательного навыкаС  овременное понимание обучения двигательным умениям и навыкам основано на теории формирования условных рефлексов выдающегося отечественного физиолога, нобелевского лауреата (1904) Ивана Петровича Павлова (1849—1936) и теории функциональных систем Петра Кузьмича Анохина (1898—1974), советского физиолога, ученика И. П. Павлова, создателя теории функциональных систем. овременное понимание обучения двигательным умениям и навыкам основано на теории формирования условных рефлексов выдающегося отечественного физиолога, нобелевского лауреата (1904) Ивана Петровича Павлова (1849—1936) и теории функциональных систем Петра Кузьмича Анохина (1898—1974), советского физиолога, ученика И. П. Павлова, создателя теории функциональных систем. Павлов И. П. (1849-1936) С точки зрения физиологической науки, навыки не являются врожденными, а приобретаются в ходе индивидуального развития. Они управляются специальной функциональной системой нервных центров. Функциональная система включает следующие процессы: • синтез афферентных раздражений (информация из внешней и внутренней среды); • учет доминирующей мотивации (предпочтение действий); • формирование моторной программы и образа результата действий (схема действия и предполагаемый результат); • внесение сенсорных коррекций (изменение моторной программы по ходу действия, если необходимо) Выполнение данной программы осуществляет комплекс нейронов, располагающихся на различных уровнях нервной системы, становясь доминантным, господствующим очагом в нервной системе. Порядок возбуждения в доминирующих нервных центрах закрепляется в виде определенной системы условных и безусловных реакций, образуя двигательный динамический стереотип. В процессе формирования двигательного навыка в ЦНС последовательно формируются три фазы протекания нервных процессов. Первая фаза — генерализации. Характеризуется иррадиацией нервных процессов, поэтому правильное выполнение двигательного действия затруднено. В этой фазе возможно формирование лишь первоначального двигательного умения. Вторая фаза — концентрации. Характеризуется концентрацией возбуждения и улучшением протекания нервных процессов, в результате чего формируется полноценное двигательное умение. Третья фаза — стабилизации, характеризующаяся высокой степенью координации и автоматизации движений — признаками проявления двигательного навыка. Понятие о двигательном умении и навыке. Динамический стереотип.Двигательное умение — способность неавтоматизированно управлять движениями. Умение выполнять движения в результате повторения переходит в навык. Двигательный навык — автоматизированный способ управления движениями. Движение при повторении в одних и тех же условиях постепенно становится привычным: все меньше приходится думать над тем, как выполнить тот или иной его элемент. Со временем движение автоматизируется. В физическом воспитании двигательное умение — степень владения техникой действия, которая отличается повышенной концентрацией внимания на составные операции и нестабильными способами решения двигательной задачи. Основой двигательного умения являются творческий поиск, сравнение, оценка способов выполнения движений, соединение их в целостное двигательное действие, т.е. в двигательный навык. Двигательный навык — это такая степень владения техникой действия, при которой управление движениями осуществляется автоматизировано, а действия отличаются высокой надежностью. Физиологической основой двигательных навыков является двигательный динамический стереотип, выработанный в результате многократных повторений одних и тех же движений в неизменном порядке (стандартные, или стереотипные, упражнения). Обучение двигательному навыку начинается с возникновения мотивации обучающегося, который заинтересован заниматься данным видом спорта и хотел бы достичь в нем определенных результатов. Формирование двигательного навыка представляет собой процесс образования динамического стереотипа при взаимодействии первой и второй сигнальных систем с преобладающим значением второй сигнальной системы. Динамическим стереотипом называют сложную условно-рефлекторную реакцию, которая вырабатывается через многократные повторы каких-либо действий или ситуаций путем формирования ответа на внешние раздражители. По сути, динамический стереотип представляет собой последовательность условно-рефлекторных актов, которые идут в определенном порядке. Т  ермин «динамический стереотип» ввел в научный оборот первый российский лауреат Нобелевской премии академик Иван Петрович Павлов (1849-1936), посвятивший жизнь изучению высшей нервной деятельности, условных и безусловных рефлексов у млекопитающих. Собственно, динамический стереотип – это и есть сложный условный рефлекс, сформировавшийся под воздействием определенных регулярно повторяющихся ситуаций и обстоятельств. Еще можно сказать, что динамический стереотип – это способность мозга объединять в систему отдельные рефлекторные акты так, чтобы они происходили в нужной последовательности. ермин «динамический стереотип» ввел в научный оборот первый российский лауреат Нобелевской премии академик Иван Петрович Павлов (1849-1936), посвятивший жизнь изучению высшей нервной деятельности, условных и безусловных рефлексов у млекопитающих. Собственно, динамический стереотип – это и есть сложный условный рефлекс, сформировавшийся под воздействием определенных регулярно повторяющихся ситуаций и обстоятельств. Еще можно сказать, что динамический стереотип – это способность мозга объединять в систему отдельные рефлекторные акты так, чтобы они происходили в нужной последовательности.Павлов И.П. (1849-1936) Закономерности формирования двигательных навыковФормирование двигательного навыка – это процесс формирования способности к осуществлению того или иного движения без сознательного контроля. Быстрота и прочность формирования двигательных навыков зависят от многих причин. Приобретённые ранее навыки могут облегчать или затруднять формирование нового навыка. Положительное взаимодействие навыков («положительный перенос») происходит в тех случаях, когда в технике движения есть сходство (например, приземление в прыжках с высоты, в высоту с места и с разбега). «Отрицательный перенос» может возникнуть при одновременном разучивании движений, имеющих различные конечные фазы. Поэтому нельзя, например, обучать на одном занятии приземлению после прыжков в длину и в высоту с разбега. По мере упрочения двигательных навыков появляется возможность преодолеть их отрицательное взаимодействие. Формирование двигательных навыков происходит в единстве с развитием физических качеств. Например, с развитием силы, быстроты в прыжках, метании улучшается техника их выполнения, и повышаются количественные показатели. Продолжительность формирования двигательного навыка зависит от сложности упражнения, например, скоростно-силовые ациклические движения (прыжки, метание), связанные с точностью распределения мышечных усилий в пространстве и во времени, требуют длительного срока. Формирование двигательного навыка зависит от правильного подбора методов и приемов обучения. На скорость образования двигательных навыков влияет психологическая установка (осознание поставленных задач, мотивов деятельности), а также положительные эмоции на занятиях. Стадии формирования двигательных навыковСтадия генерализации (формирование первоначального умения) — по времени это короткая стадия. Дети знакомятся с новыми движениями, выполнение которых характеризуется широкой иррадиацией (распространением процессов возбуждения) в коре головного мозга и слабо выраженным внутренним торможением. В связи с этим у детей отсутствует уверенность в движениях, наблюдаются общая напряженность мышц, наличие лишних движений и их неточности выполнения в пространстве. Стадия концентрации нервных процессов (специализация условного рефлекса, или формирование двигательной доминанты). Данная стадия более продолжительная по времени, чем стадия генерализации. На протяжении развития двигательного навыка у детей отмечается правильность разучиваемых движений и постепенно улучшается порядок выполнения повторных упражнений. Это происходит в силу способности уточнения отдельных двигательных рефлексов и всей системы в целом. Стадия стабилизации и автоматизации навыка — совершенствование координации и автоматизации движений, которое выражается в формировании динамического стереотипа, соответствующего основному варианту действия: ребенок начинает владеть навыком, движения его делаются произвольными, экономными, он самостоятельно и уверенно выполняет действие с осознанием его основной задачи, может творчески применять выработанный навык в возникающей реальной ситуации. Даже при самой высокой степени квалификации спортсмена двигательная деятельность не может быть полностью автоматизирована. Без отражения в сознании осуществляются обычно то одни, то другие компоненты движения. Раньше других автоматизируются двигательные акты, связанные с менее крупными частями тела. Деятельность мелких мышечных групп обычно осознается человеком только при тонких манипуляциях. Без специальной тренировки не отражается в сознании также и деятельность многих отдельных мышц. Хорошо осознаются движения крупных звеньев и тела в целом, но весьма слабо осознаются вегетативные компоненты навыков. Эти особенности автоматизации движений во многом связаны с тем, что поле осознания у человека относительно узкое, и не все компоненты движения могут удерживаться в поле сознания. В то же время доведение до автоматизации возможно большего числа его компонентов позволит держать в поле сознания и контролировать только самые главные компоненты. Этапы обучения двигательным навыкам Основываясь на закономерностях формирования двигательных навыков в теории и методике физического воспитания ребенка, педагог решает практические задачи обучения. Каждой стадии навыка соответствует определенный этап обучения: 1-й этап — начальное разучивание двигательного действия; 2-й этап — углубленное разучивание; 3-й этап — закрепление и совершенствование двигательного действия. На первом этапе (начальное разучивание движения) ставятся задачи по ознакомлению ребенка с новыми двигательными действиями; созданию у него целостного представления о движении, выполнение его. Осуществлению этих задач способствует воздействие на основные анализаторные системы — зрительную, слуховую, двигательную; активизация сознания ребенка, создание у него представления о целостном двигательном акте. На втором этапе (углубленное разучивание движений) уточняется правильность выполнения ребенком деталей техники разучиваемого упражнения, исправляются ошибки. Зная механизм образования условных рефлексов, воспитатель восстанавливает в сознании и мышечном ощущении ребенка последовательность элементов движения и конкретность ощущений от выполняемого действия. На третьем этапе (закрепление и совершенствование двигательного действия) при повторении движений постепенно развивается дифференцированное торможение. Все лишние движения затормаживаются, исчезают, соответствующие показу движения закрепляются словом педагога. Н. И. Красногорский писал, что при последующем дифференцировании наступает специализация рефлекса. Чем дальше прогрессирует дифференцирование, тем точнее внутреннее торможение отграничивает корковые очаги, затормаживая все неподкрепленные связи. Методика углубленного разучивания движений Исходя из процесса усвоения движения, воспитатель использует разнообразные методические приемы. Обучая, он обращает внимание ребенка на правильность выполнения действия, используя словесное поощрение («Хорошо стоишь, у тебя правильное исходное положение»), обращает внимание ребенка и на ошибки, предлагает определенные команды: «Ноги с места не сдвигать! Наклонитесь влево—вправо! Посмотрите на локоть согнутой руки!». Воспитатель следит за выполнением упражнений каждым ребенком. Он подходит к ним, дает указания, исправляет, если есть необходимость, позу, что позволяет детям осознанно стремиться к качественному и точному выполнению упражнения. На втором этапе обучения движения ребенку уже знакомы, поэтому педагог предлагает в зависимости от их сложности изменить исходное положение. Он просит ребенка проанализировать, как выполняют действия товарищи: «Посмотрите, как выполняют упражнение дети, и скажите, кто правильно его выполнил. Что понравилось? Кто делал ошибки, какие?». Педагог предлагает вспомнить и рассказать, как выполняются упражнения, наклоны влево и вправо. При этом ребенку дается план-схема: «Вспомни, какое исходное положение рук, ног; в какую сторону нужно наклоняться вначале: влево или вправо, в какую потом». Такое напоминание вызывает идеомоторное представление, ребенок вспоминает последовательность движений и осознанно их выполняет. У него активизируется внимание, память, мышление, появляется желание красиво и правильно выполнить движения. Если у детей они сразу не получаются, то наиболее сложные движения педагог может еще раз показать и дать пояснение к их выполнению. Постепенно приобретенные ребенком навыки двигательного движения закрепляются и совершенствуются. Методика закрепления и совершенствования движений Закрепление двигательного навыка связано со стабилизацией движений и стабилизацией условий, в которых они совершаются. Достигается это многократным повторением освоенного упражнения в стандартных условиях, до тех пор, пока в большинстве попыток выполнение не будет правильным. Двигательные навыки должны быть не только стабильными, но и пластичными — устойчивыми к необычным условиям. Совмещение двух противоположных требований (стабилизации и пластичности, адаптивности) достигается рядом организационных и методических действий: перестановкой снарядов; проведением занятий в разных залах, а то и на открытом воздухе; выполнением разученных упражнений после физического утомления (например, в конце занятия). Необходимость достижения пластичности навыка объясняется тем, что на практике занимающемуся приходится упражняться в меняющихся условиях (разные снаряды, степень утомления, непредвиденные перерывы, повышенная эмоциональность и т.п.). Поскольку любое автоматизированное действие теряет свою пластичность, полная автоматизация двигательного навыка в гимнастике не всегда желательна. В частности, не рекомендуется доводить до полной автоматизации наиболее широко применяемые элементы (ключевые, базовые), как и элементы, которые в перспективе можно усложнить. Достичь недоавтоматизации (пластичности навыка) удается своевременным переходом от разученного элемента к более сложному (той же технической структуры). Полезно также разученный элемент своевременно объединять в соединения, независимо от того, нужно ли это соединение в планируемой в будущем комбинации или нет. Условия и формирование двигательного навыка Основными понятиями физической активности являются двигательные умения и навыки. Движение составляет основу физической активности человека. Освоение двигательных действий требует первоначального умения его выполнять, которое по мере освоения переходит в навык. Двигательное умение представляет собой степень овладения действием, имеющую следующие характерные признаки: осознанное управление движением; расчленение действия на составные операции с концентрацией выполнения каждой части; нестабильность и неустойчивость выполнения; невысокий темп выполнения; непрочность запоминания; утомление, в процессе выполнения; отсутствие автоматизации движения. Переход умения в навык достигается путем многократных повторений двигательных действий, приводящих к автоматизации координационных механизмов. Двигательный навык представляет собой доведенное до автоматизма выполнение не только простых операций, но и сложных, требующих согласованности и скоординированности в действиях. Все это крайне необходимо при занятиях физической культурой. Процесс трансформации умений в навыки включает 3 этапа: Ознакомление, изучение, первоначальное освоение и разучивание движения. Этап характеризуется замедленным выполнением, непрочным запоминанием, высоким уровнем осознанного контролирования выполняемого действия. Формирование и становление двигательного умения, подробное, углубленное разучивание. Отличается невысокими темпом и устойчивостью выполнения, осознанным контролем действий. Формирование двигательного навыка. Приобретение мастерства в выполнении. На данном этапе отмечаются устойчивое запоминание, стабильные высокие результаты и автоматизм двигательных действий. Навык образовывается в процессе многократного повторения движений, период его становления может быть длительным по времени, особенно при выполнении сложных действий. В то же время выработанный автоматизм двигательных действий повышает вариативность применения полученных навыков. Развитие умений Двигательный навык в физкультуре – это не просто раздел в программе обучения. Жизнь человека невозможно представить без движений. Поэтому так важно знать закономерности развития, становления и совершенствования физических умений и навыков. Диапазон разнообразных двигательных действий формируется в течение человеческой жизни и зависит от внешних (окружающая среда) и внутренних (задатки) факторов. Формирование двигательного навыка проходит в последовательности с ранее описанными стадиями: иррадиации, концентрации, стабилизации. Продолжительность образования нового двигательного навыка зависит от: правильной психологической установки; рационально подобранных методов и приемов обучения; сложности вырабатываемых навыков. Двигательные способности

Таблица 2. Двигательные способности. Заключение Основой всестороннего развития человека является физическое воспитание. Физкультурные занятия, а также свободная двигательная деятельность улучшают деятельность сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной системы, укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма человека. Чем большим количеством разнообразных движений овладеет человек, тем полноценнее осуществляется его развитие. Список использованных источников https://www.maam.ru/detskijsad/zakonomernosti-formirovanija-dvigatelnyh-navykov-i-umenii-v-procese-obuchenija.html https://studref.com/642201/meditsina/ponyatie_dvigatelnom_umenii_navyke_dinamicheskiy_stereotip https://studopedia.ru/7_61007_stadii-formirovaniya-dvigatelnih-navikov.html https://i-gnom.ru/books/phizicheskoe_vospitaniye/p19.html https://studme.org/231330/meditsina/osnovy_formirovaniya_dvigatelnogo_navyka https://4brain.ru/blog/dinamicheskij-stereotip-eto-horosho-ili-ploho/ https://studref.com/523995/psihologiya/stanovlenie_dvigatelnyh_navykov#784 https://studref.com/523995/psihologiya/stanovlenie_dvigatelnyh_navykov#784 https://ladysdream.ru/dvigatelnyy-navyk-v-fizkulture.html |