Русский авангард. Культурология реферат. "Русский авангарда"

Скачать 2.52 Mb. Скачать 2.52 Mb.

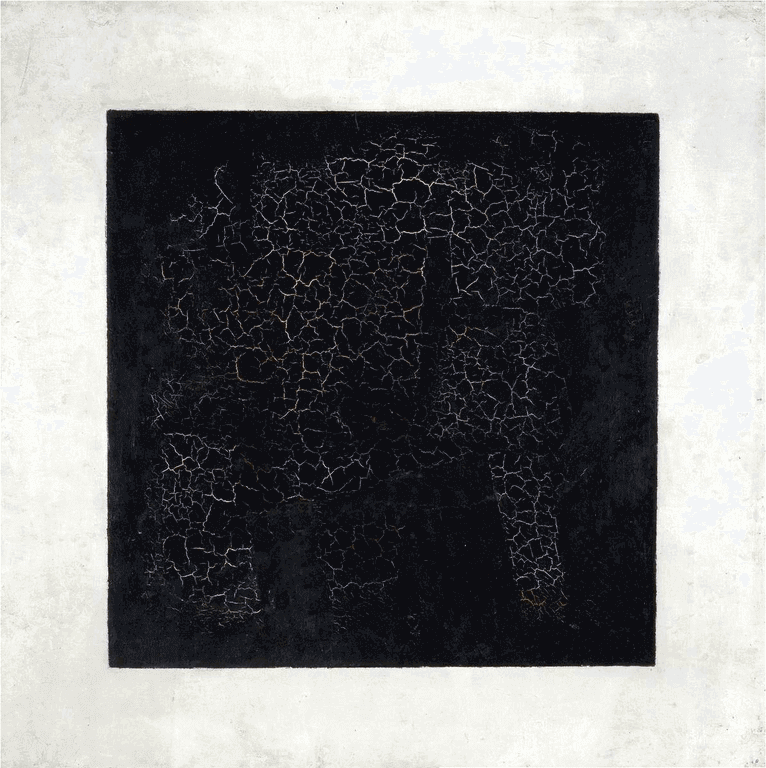

|

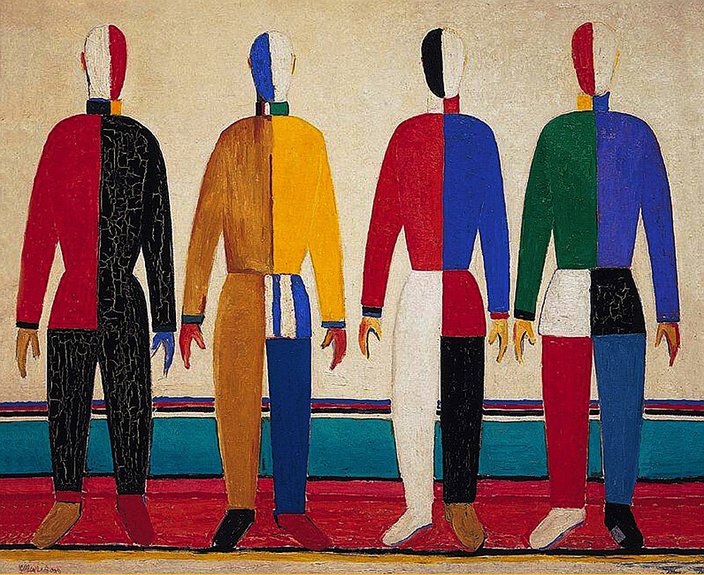

|

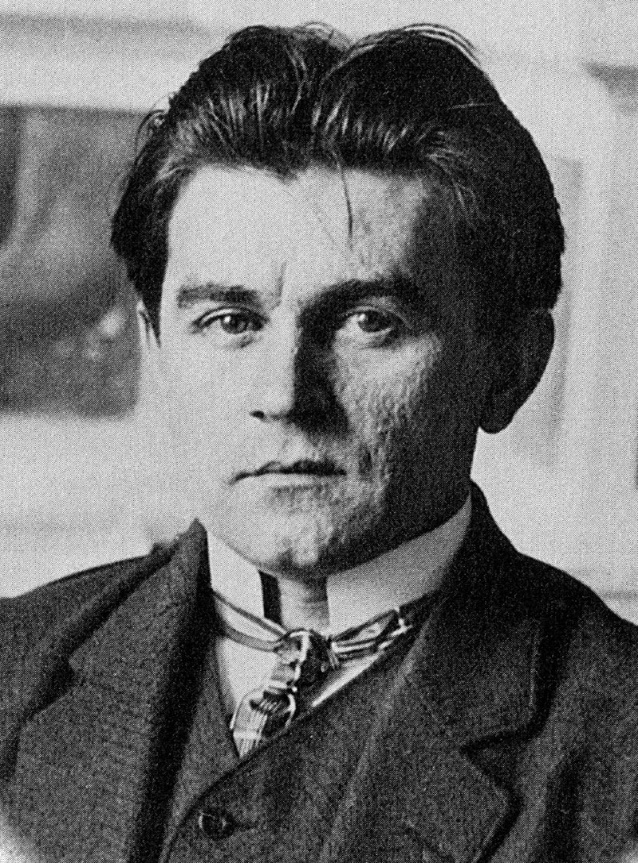

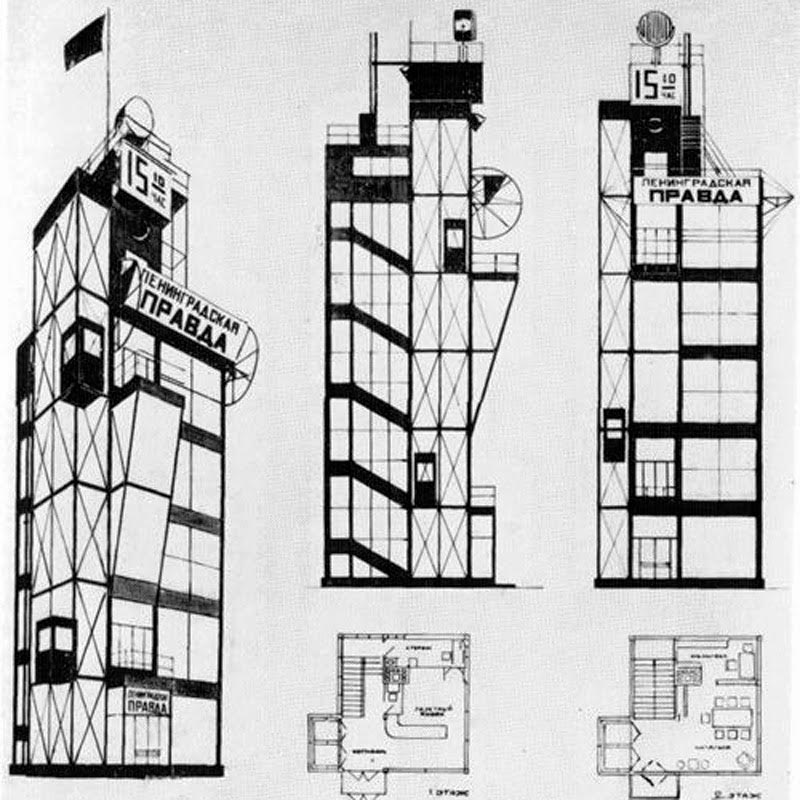

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский Государственный Медицинский Университет» Министерство здравоохранения Российской Федерации Кафедра философии и культурологии Реферат на тему: “Русский авангарда” Выполнила: студентка 1 курса 119 группы института клинической медицины Египко Анна Константиновна Преподаватель: Бучинский Артур Сергеевич Самара 2022 Содержание Введение 3 Русский авангард и его характеристика 5 Кубофутуризм 10 Абстракционизм 12 Суперматизм 14 Конструктивизм 16 Выдающиеся деятели русского авангарда 19 Художники 19 Архитекторы 22 Заключение 24 Список используемых источников 26 Приложение 27 ВведениеТермин «авангард» для нас совершенно привычен, но в 1910-е годы он не был в ходу. Тогда чаще употреблялись слова, которые подчеркивали либо оппозиционность искусства — «левые художники», либо новизну искусства, его временной вектор — «будущники», «будетляне», «футуристы». Слово «футуристы» было главным, потому что оно интернациональное: были, например, и итальянские футуристы, их лидер Маринетти приезжал в Россию. А после революции термин «футуризм» стал распространяться на всех левых художников, и, например, критик Абрам Эфрос писал: «Футуризм стал официальным искусством новой России», имея в виду весь авангард. Феномен русского авангарда существовал не долго, всего несколько десятилетий, благодаря ему "родились" такие великие художники, как Казимир Малевич и Василий Кандинский, которые оставили большое количество произведений искусства. Второе десятилетие прошлого века поставило вышеупомянутых художников вровень с Пикассо, Браком и Клее. Наследие русских авангардистов до сих пор пользуется большой популярностью. Это и картины художников, и стихи поэтов, среди которых особое место занимает творчество Владимира Маяковского; и непревзойденные здания, и постройки, которые и в наше время радуют глаз. Тема реферата достаточно изучена, особенно много о русском авангарде писали в советское время, но есть книги, которые написаны в наше время. Это также свидетельствует о том, что тематика русского авангарда все еще интересна. Целью реферата является: дать понятие русскому авангарду и рассмотреть его особенности, как направления в искусстве, живописи, архитектуре, литературе; рассмотреть и изучить основные направления русского авангарда, среди которых выделяются кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм, абстракционизм; выделить основных деятелей русского авангарда (художников, поэтов, архитекторов и др.) и проанализировать их творчество или деятельность. Русский авангард и его характеристикаРусский авангард – общий термин для обозначения значительного явления в искусстве, процветавшего в России в начале XX века, не соотносящийся с какой-либо конкретной художественной программой или стилем. Этот термин окончательно закрепляется за радикальными новаторскими течениями, складывающимися в русском искусстве в предвоенные - 1907-1914 гг., выходящие на авансцену в годы революции и достигающие зрелости в первое послереволюционное десятилетие. В России с ее революциями XX века авангардизм нашел благодатную почву для своего развития. С этого времени все самое смелое, новаторское создается в России или выходцами из России. Еще за несколько лет до этого ничто в русском искусстве не предвещало столь резкого поворота. В конце XIX начало XX вв. русская официальная живопись оставалась в академических рамках. Первым шагом к эмансипации было знакомство русского зрителя с техническим мастерством таких художников как А. Цорн и М. Фортуни. При этом заслуживают внимание два момента: Первый – это то, что образ простого человека становится абсолютным смысловым центром русского искусства и литературы. Второй – это обостряющийся до предела интерес к инновациям в западном искусстве. Общим для русского авангарда был радикальный отказ от культурного наследия, полное отрицание преемственности в художественном творчестве и сочетание деструктивного и созидательного начал: духа нигилизма и революционной агрессии с творческой энергией, направленной на создание принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни. На разных этапах эти новаторские явления в русском искусстве обозначались терминами «фовизм», «кубизм», «абстрактное искусство», «футуризм», «дадаизм», «экспрессионизм», «конструктивизм», «метафизическая живопись», «сюрреализм», «додекафония и алеаторика в музыке» и др. Основные представители этого течения в России - В. Малевич, В. Кандинский, М. Ларионов, М. Матюшин, В. Татлин, П. Кузнецов, Г. Якулов, А. Экстер, Б. Эндер и другие. Всем течениям авангардистского искусства действительно свойственна подмена духовного содержания прагматизмом, эмоциональности - трезвым расчетом, художественной образности - простой гармонизацией, эстетикой форм, композиции - конструкцией, больших идей - утилитарностью. Традиционный русский максимализм, ярко проявившийся еще в движении передвижников и "шестидесятников" XIX столетия, был лишь усилен русской революцией и привел к тому, что во всем мире Советская Россия считается родиной авангардного искусства. Новое искусство покоряет безудержной свободой, увлекает и захватывает, но одновременно свидетельствует о деградации, разрушении целостности содержания и формы. Присущая некоторым течениям авангардного искусства атмосфера иронии, игры, маскарада не столько маскирует, сколько раскрывает глубокий внутренний разлад в душе художника. Идеология авангардизма несет в себе разрушительную силу. В 1910-х гг., по словам Н. Бердяева, в России подрастало "хулиганское поколение". Культурно исторические рамки русского авангарда отмечены завершением предшествующего и появлением нового направления: его становление совпадает с концом эпохи «последнего Большого стиля» - модерн, завершение - с утверждением в нашей стране «единственно правильной концепции искусства» - социалистического реализма. Авангардизм – в художественной практике XX века – обобщенное название различных направлений (дадаизм, сюрреализм, абстрактное искусство и др.), которым присуще стремление отказаться от устоявшихся принципов и канонов, обновить весь художественный строй произведений. Рожденный духовной атмосферой XX века с его грандиозными катаклизмами, авангардизм иллюстрирует не только противоречие между разными системами и техниками композиций, но и борьбу мировоззренческих позиций. Одни теоретики и практики авангардизма декларируют создание элитарного искусства, чуждого социальным задачам, другие наоборот ищут принципиально новые выразительные средства для передачи настроений социального протеста, революционного содержания. Авангардизм – это тенденция отрицания исторической традиции, преемственности, экспериментальный поиск новых форм и путей в искусстве. Авангардизм имеет свои истоки, поскольку он вырос из искусства периода модерн. Спектр направлений авангарда велик. Преобразования охватили все виды творчества, но изоискусство постоянно выступало инициатором новых движений. Мастера постимпрессионизма предопределили важнейшие тенденции авангарда; его ранний фронт наметился групповыми выступлениями представителей фовизма и кубизма. Футуризм укрепил интернациональные контакты авангарда, ввел новые принципы взаимодействия искусств (изоискусства, литературы, музыки, театра, фотографии и кинематографа). В 1900-10-е годы новые направления рождаются одно за другим. Экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм с их чуткостью к бессознательному в человеческой психике обозначили иррациональную линию авангарда, в конструктивизме же, напротив, проявилась его рациональная, строительная воля. В русском авангарде нашли отражение не все течения европейского авангарда. Такие течения, как дадаизм, сюрреализм, фовизм и некоторые другие были характерны только для Европы. Обязательное правило авангардизма – способность к художественному открытию, к самообновлению, отсюда вытекает подчеркнутая программность выступления авангардистов, составление и публикация манифестов, неизменный расчет на будущее, «проектность» всех видов творчества, склонность к пророчеству, жизнестроительству, к созданию «второй реальности» в пределах реальной окружающей жизни. Во всех основных течениях российского авангарда XX века: футуризме, абстрактивизме, сюрреализме, дадаизме, по – арте, поп – арте, происходило последовательное отвлечение процесса формообразования от духовного смысла искусства. Русская художница авангардистка Л.Попова определила это так: «отвлечение формы художественной от формы, видимой в реальности». Для авангардистов в целом характерно размывание границ между искусством и реальностью. Искусство становится родом игры, в которую вовлекается и публика. Произведение искусства прямо включается в окружающую человека среду, для чего служат такие характерные для разных авангардистских течений формы как инсталляция, коллаж, реди - мейд. Отвергая законченность произведения, авангардисты стремятся раскрыть его, сообщить ему динамику. В «классический» период это выражалось в незавершенности произведения, в культивировании приема как бы случайного, спонтанного порождения формы, а в период «неоавангарда» возобладали приемы реального движения совершающихся в восприятия зрителя. Зритель же, как бы вступает в диалог с художником, разгадывает данные ему загадки, наделяет своим смыслом знаки и символы, предложенные автором. Публика может сама участвовать в творчестве, приравниваться к театральному зрителю, даже вносить в произведения свои изменения. Одна из главных примет авангардизма – разрыв естественных связей предмета, поэтому перемещение поэта в иную, парадоксальную для него среду становится изначальной акцией. Вообще, для авангардизма типично обнажение прием, его очевидность, и анализ особенностей художественного языка входит в число наиболее популярных авангардистских методов. Эти методы обычно опираются на выводы философии и современных наук, что связывает художественный авангардизм с общим строем современной аналитической мысли. Можно сделать вывод, что русский авангард на самом деле является феноменом 20 века, поскольку до него ни один из стилей искусства не отважился сделать такой вызов традиционному искусству. Возникновение направлений русского авангарда напрямую было связано с историей России, с политической ситуацией того времени. Огромное влияние на развитие русского авангарда оказала Революция 1905-1907 гг. КубофутуризмКубофутуризм – локальное направление в русском авангарде (в живописи и в поэзии) начала XX века. В изобразительном искусстве кубофутуризм возник на основе итальянских футуристов (например, Боччони) и французских кубистов (таких, как Брак). Кубофутуризм был особенно популярен в русском авангарде, как в живописи, так и в поэзии. Основные работы были созданы в период 1911-1915 гг. Наиболее характерные картины кубофутуризма вышли из-под кисти Казимира Малевича, а также были написаны Бурлюком, Пуни, Гончаровой, Розановой, Поповой, Удальцовой, Экстер. Первые кубофутуристические работы Малевича экспонировались на знаменитой выставке 1913г. "Мишень", на которой дебютировал и лучизм Ларионова. По внешнему виду кубофутуристические работы представляют собой полупредметные композиции, составленные из цилиндро-, конусо-, колбо-, кожухообразных полых объемных цветных форм, нередко имеющих металлический блеск. Уже в первых подобных работах Малевича заметна тенденция к переходу от природного ритма к чисто механическим ритмам машинного мира ("Плотник", 1912, "Точильщик", 1912) (см. приложение 1). Малевич считал алогизм кубофутуристических работ специфически русской характерной чертой, отличавшей их от западных кубистов и футуристов. Малевич писал: "Логика всегда ставила преграду новым подсознательным движениям, и чтобы освободиться от предрассудков, было выдвинуто течение алогизма». В России кубофутуризм стал переходным этапом от художественных исканий первого десятилетия XX в. к таким крупным направлениям русского авангарда, как супрематизм и конструктивизм. В литературе кубофутуристами называли себя представители одной из главных групп поэтов-футуристов: Хлебников, Бурлюки, Гуро, Крученых, Маяковский. Основные эстетические принципы кубофутуризма, легшие в основу русского литературного футуризма, были сформулированы этой группой поэтов в ряде манифестов, главными среди которых были "Пощечина общественному вкусу" (декабрь 1912) и манифест в сборнике "Садок судей II" (1913). История литературы XX в. показала, что все эти радикальные находки кубофутуризма были востребованы и развиты в самых разных направлениях авангарда, модернизма, постмодернизма и составили фундамент ПОСТ - культуры. Уже в 1914 г. кубофутуристы и эгофутуристы (И. Северянин и др.) в манифесте "Идите к черту" отказались от "случайных кличек" эго и кубо и "объединились в единую литературную компанию футуристов". АбстракционизмАбстракционизм – направление не фигуративного искусства, отказавшегося от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма - достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Главными теоретиками и практиками были В. Кандинский, П. Мондриан. Абстракционизм отказался от изображения форм визуально воспринимаемой действительности, ориентировался исключительно на выразительные, ассоциативные, синестезические свойства цвета, цветоформ и их бесчисленных сочетаний. Первые абстрактные работы были созданы в 1910 г. Кандинским. Эстетическое кредо абстрактного искусства он изложил в книге "О духовном в искусстве" (1910 г.) и в ряде других книг и статей. Художник в понимании Кандинского является лишь посредником Духовного, инструментом, с помощью которого оно материализуется в художественных формах. Поэтому абстрактное искусство не является выдумкой современных художников, но - исторически закономерной формой самовыражения. Абстракционизм развивался по двум основным направлениям: гармонизации аморфных цветовых сочетаний; создания геометрических абстракций. Первое направление (главные представители - ранний Кандинский, Ф.Купка) довело до логического завершения поиски экспрессионистов в области «освобождения» цвета от форм видимой реальности. Главный акцент делался на самостоятельной выразительной ценности цвета. Второе направление развивалось по пути создания новых типов художественного пространства путем сочетания всевозможных геометрических форм, цветных плоскостей, сочетаний прямых и ломаных линий. Главными представителями его были Малевич периода геометрического супрематизма, поздний Кандинский с его геометрическими абстрактными композициями. Концентрация эстетического в абстрактных цветоформах, исключающих какие-либо утилитарно-бытовые ассоциации, выводит зрителя на прямой глубинный контакт с чисто духовными сферами. В этом плане многие произведения абстракционизма (особенно работы Кандинского, Малевича, М.Ротко, Мондриана) могут служить объектами медитации и посредниками в других духовных практиках. Не случайно Малевич ощущал в своих работах близость к русской иконе, а за его "Черным квадратом" (см. приложение 2) укрепилась репутация "иконы ХХ века". Обозначение, данное изначально с уничижительно-ироническим оттенком, хорошо выразило суть этого феномена. СуперматизмСупрематизм – направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х гг. в России К.С. Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематистские композиции. На начальном этапе этот термин, восходивший к латинскому корню suprem, означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. В беспредметных полотнах краска, по мысли К. Малевича, была впервые освобождена от подсобной роли, от служения другим целям, — супрематистские картины стали первым шагом «чистого творчества», то есть акта, уравнивавшего творческую силу человека и Природы (Бога). Влияние супрематизма испытали такие художники как Ольга Розанова, Любовь Попова, Иван Клюн, Надежда Удальцова, Александра Экстер, Николай Суетин, Иван Пуни, Нина Генке, Александр Древин, Александр Родченко и многие другие Цель супрематизма - выражение реальности в простых формах (прямая, квадрат, треугольник, круг), которые лежат в основе всех других форм физического мира. В супрематистских картинах отсутствует представление о "верхе" и "низе", "левом" и "правом" - все направления равноправны, как в космическом пространстве. Пространство картины больше неподвластно земному тяготению. Возникает самостоятельный мир, замкнутый в себе, и в то же время соотнесенный как равный с универсальной мировой гармонией. Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда. Начиная с 1915 г., когда были выставлены первые абстрактные работы Малевича (см. приложение 3), в том числе «Чёрный квадрат». Теоретическое обоснование метода Малевич изложил в работе "От кубизма и футуризма к супрематизму... Новый живописный реализм..." (1916). Последователи и ученики Малевича в 1916 г. объединились в группу "Супремус". Формальными признаками супрематизма являются: квадрат, как главный знаковый элемент; регулярные геометрические фигуры; обычно белый фон; насыщенные ортодоксальные цвета; игра в плоскости. Выйдя за пределы России, супрематизм оказал заметное влияние на всю мировую художественную культуру. Супрематизм, как никакое другое направление абстрактного искусства, имел прикладной успех и оказал сильнейшее влияние на возникновение и развитие искусства дизайна, так как абсолютизировал в качестве первичных элементов геометрические планы аналитически рассмотренного предмета по аналогии со стандартными машинными узлами и деталями. КонструктивизмКонструктивизм – советский авангардистский метод (стиль, направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920 - начале 1930 годов. Как писал В.В. Маяковский в своём очерке о французской живописи: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства - конструктивизм…». В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшем забвение всего "старого", новаторы провозглашали отказ от "искусства ради искусства". Отныне искусство должно было служить производству. Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами так называемого "производственного искусства". Они призывали художников "сознательно творить полезные вещи" и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе. На становление конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов, однако, социально обусловленной основой стало именно "производственное искусство" с его непосредственным обращением к текущим российским реалиям 1920-х. Термин "конструктивизм" использовался советскими художниками и архитекторами ещё в 1920 году, однако впервые он был официально обозначен в 1922 году в книге Алексея Михайловича Гана, которая так и называлась – «Конструктивизм». А.М. Ганом провозглашалось, что «…группа конструктивистов ставит своей задачей коммунистическое выражение материальных ценностей… Тектоника, конструкция и фактура - мобилизующие материальные элементы индустриальной культуры». То есть явным образом подчёркивалось, что культура новой России является индустриальной. Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу конструирования окружающей среды, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево. Показной роскоши конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми. Конструктивизм характеризуется строгостью, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В 1924 году была создана официальная творческая организация конструктивистов - ОСА, представители которой разработали так называемый функциональный метод проектирования, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма - фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны указанного времени (см. приложение 4). Конструктивизм - направление, которое, связывают с архитектурой, дизайном, полиграфией, художественным творчеством. В графических видах творчества конструктивизм характеризовался применением фотомонтажа вместо рисованной иллюстрации. Стабильной была и цветовая гамма: чёрный, красный, белый, серый с добавлением синего и жёлтого. В области моды также существовали определённые конструктивистские тенденции - на волне общемирового увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, советские модельеры тех лет создавали подчёркнуто геометризированные формы. Среди модельеров выделяется Варвара Степанова, которая с 1924 года вместе с Любовью Поповой разрабатывала тканевые рисунки для 1-й ситценабивной фабрики в Москве, проектировала модели спортивной и повседневной одежды. Наиболее ярко конструктивизм проявился в скульптуре, где конструкция создавалась непосредственно из продуктов промышленного производства. Таким образом, можно сделать следующее заключение, что основными направлениями русского авангарда были: кубофутуризм, абстракционизм супрематизм и конструктивизм. Кубофутуризм явился следствием таких направлений как кубизм, который в России не был сильно распространен, и футуризм. А вот абстракционизм, супрематизм и конструктивизм являются довольно самостоятельными направлениями, каждое из которых имело свойственные только ему особенные и неповторимые черты, а также своих ярких представителей. Выдающиеся деятели русского авангардаХудожникиОдин из самых ярких представителей авангарда, Василий Кандинский (см. приложение 5), принадлежит к числу открывателей нового художественного языка XX столетия и не только потому, что именно он “изобрел” абстрактное искусство - он смог придать ему масштаб, цель, объяснение и высокое качество. В раннем творчестве Кандинского натурные впечатления служили основой для создания ярких красочных пейзажей, иногда с романтически-символической нагруженностью сюжетов (“Синий всадник”, 1903). Его работам относятся обобщенно-реалистические натурные пейзажи такие как «Москва. Зубовская площадь", “Зимний день. Смоленский бульвар” (см. приложение 6). Не оставлял занятий живописью на стекле (“Амазонка", 1917). Кандинский, как все крупные мастера нового времени, был универсален в своей художественной деятельности. Он занимался не только живописью и графикой, но и музыкой (с ранних лет), поэзией, теорией искусства. Художник оформлял интерьеры, делал эскизы росписей по фарфору, проектировал модели платьев, создавал эскизы аппликаций и мебели, занимался фотографией, интересовался кинематографом. Поражает необыкновенная организаторская деятельность Кандинского на всех этапах его жизненного пути. Она видна уже по организации им первого объединения - “Фаланга” (лето 1901 г). Другой яркий представитель - Казимир Малевич (1878-1935) (см. приложение 5), о котором по-настоящему заговорили в кругах не только художественных, но и в широкой прессе после следующей выставки, на которой он показал уже так называемые супрематистские полотна, геометрические абстракции. С тех пор Малевича, к сожалению, стали считать только художником супрематизма и даже художником одной картины "Черного квадрата". Эту славу отчасти Малевич поддерживал сам. Он считал, что "Черный Квадрат" - это вершина всего. Малевич был разносторонним живописцем. В 20-30-е годы он написал крестьянский цикл, незадолго до смерти стал писать портреты в духе старых мастеров, пейзажи в духе импрессионизма. Малевич, российский художник, основатель супрематизма, один из немногих в России, работавших в направлениях кубизма, футуризма. Был незаслуженно забыт в Советском Союзе, хотя его творчество одна из самых ярких страниц в мировом изобразительном искусстве первой половины ХХ века. Знаменитый "Черный квадрат" (1913) стал манифестом беспредметного искусства, отправной точкой абстракционизма. На выставках показывались и концептуальные подрамники с чистыми холстами, и загадочно медитативный цикл картин "Белое на белом" с "Белым квадратом на белом". Творения русских художников - авангардистов начала века взорвало художественное сознание. И в то же время супрематизм Малевича появился как закономерная стадия в развитии русского и мирового искусства. Идеями супрематизма были увлечены И.А. Пуни, И.В. Клюн и другие. В композициях Клюна формы никнут, как цветы, царит покой или элегическая печаль; по-восточному изогнутые, замедленно движущиеся фигуры, точно пребывают в состоянии медитации ("Семья"). Филонов Павел Николаевич (1883-1941), российский живописец и график. В символических, драматически напряженных произведениях стремился к выражению общих духовно-материальных закономерностей хода мировой истории (“Пир королей”, 1912). (см. приложение 7) Татлин Владимир Евграфович (1885-1953) российский художник, дизайнер, сценограф, один из крупнейших представителей новаторского движения в искусстве XX в., родоначальник художественного конструктивизма. Самыми значительными работами стали холсты «Матрос» 1911г., «Продавец рыб» 1911г. (см. приложение 7) Татлин быстро выдвинулся в среде русских авангардистов; участвовал в иллюстрировании футуристических книг, в 1912 организовал в Москве собственную студию. Татлин был одной из двух центральных фигур русского авангарда, наряду с К.С. Малевичем, в соперничестве с которым развивал свои художественные открытия, легшие в основу будущего движения конструктивистов. АрхитекторыКорифеем русского (советского) конструктивизма считается Константин Мельников. Начав с постройки российских павильонов на Международных выставках в стиле традиционной деревянной архитектуры, благодаря которым он приобрел международную известность, Мельников переходит к проектированию очень актуальных построек нового (революционного) типа и назначения - рабочих клубов. Клуб им. Русакова (см. приложение 8), построенный им в 1927-28 годах, не имеет ничего общего ни с архитектурой предшествующего столетия, ни с архитектурой модерна. Здесь чисто геометрические бетонные конструкции организованы в некую структуру, форма которой определена ее назначением. Такой вариант конструктивизма получил название функционализм. В архитектуре конструктивизма функционализм приводит к созданию динамичных сооружений, состоящих из достаточно простых формальных элементов, совершенно лишенных привычного архитектурного декора. Важной вехой в развитии конструктивизма стала деятельность талантливых архитекторов - братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной "пролетарской" эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг. (Они начали свою карьеру ещё в эпоху Модерн). Впервые архитекторы - конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций. Следующим этапом был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» (московского отделения) (см. приложение 8). Задание было на редкость сложным - для строительства предназначался крохотный участок земли - 6x6 м на Страстной площади. Веснины создали миниатюрное, стройное шестиэтажное здание, которое включало не только офис и редакционные помещения, но и газетный киоск, вестибюль, читальный зал. Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Яковлевич Гинзбург, который был непревзойдённым теоретиком архитектуры первой половины XX века. В своей книге "Стиль и эпоха" он размышляет о том, что каждый стиль искусства адекватно соответствует "своей" исторической эпохе. Гинзбург и братья Веснины организовывают Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты. Особой фигурой в истории конструктивизма считается любимый ученик А. Веснина - Иван Леонидов, выходец из крестьянской семьи, начавший свой творческий путь с ученика иконописца. Его во многом утопические, устремлённые в будущее, проекты, не нашли применения в те трудные годы. Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями - они невероятно, непостижимо современны. Все работы представителей русского авангарда, как художников, так и архитекторов представляют огромную ценность для российского культурного наследия. Каждый представитель данного направления в искусстве разработал свой неповторимый метод, создал определенный незнакомый до этого культурный мир и представил ряд работ, которые соответствуют его миру и сейчас считаются шедеврами не только российской, но и мировой живописи и архитектуры. ЗаключениеНовейшее течение русского искусства 1910 х годов вывели Россию в авангард интернациональной художественной культуры того времени. Уйдя в историю, феномен великого эксперимента так и был назван – Русский авангард. Отличительной особенностью русского авангарда является его развитие и закат, которые проходили в тесной связи с историческими событиями в стране. А также его бунтарский характер и провозглашение представителями авангарда борьбы с культурным наследием. Кроме того, феномен русского авангарда заключается в том, что понятие «русский авангард» было характерно не только для живописи, а практически для все культуры того времени: литературы, музыки, театра, фотографии, кинематографа, дизайна, архитектуры. За несколько лет в России прошли свое развитее несколько направлений. Среди них: абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм. Каждое из этих направлений имело свои особенности и кардинальным образом отличалось от традиционного искусства. Кубофутуризм нашел большое отражение в живописи и литературе, супрематизм и абстракционизм – в живописи, конструктивизм – в архитектуре, плакате, дизайне. Среди художников основными деятелями русского авангарда по праву считаются К. Малевич, В. Кандинский, П. Филонов, В. Татлин и другие. Среди писателей и поэтов В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Б. Пастернак и другие. В числе известных архитекторов русского авангарда (конструктивизма) – К. Мельников, братья Веснины, И. Леонидов. Если такой человек, который не знает картины К. Малевича «Черный квадрат» или строк из стихотворения В. Маяковского «Кроха сын к отцу пришел, и спросила кроха…» Конечно же, нет. С творчеством поэтов авангардистов мы знакомились еще в школе, с живописью - чуть позже. Поэтому не может быть сомнений, представители русского авангарда очень популярны и знакомы не только всем русским людям, но их знают и за рубежом, что говорит о широком масштабе русского авангарда. Список используемых источниковКультурология для бакалавров и специалистов: Учебник для студентов вузов / Под ред. Г.В. Драча. - СПб: Питер, 2013 Соколова М.В. Мировая культура и искусство: Учеб. Пособие. - 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. - М.: Просвещение, 2001. Культуролог – сайт о культуре вообще и современной культуре в частности. URL: http://culturolog.ru/index.php?option=com.weblinks&Itemid=14 (дата обращения: 01.05.2022). – Текст: электронный. ПриложениеПриложение 1  Малевич К.С. «Плотник (на обороте картина «Крестьянки в церкви» 1911)» 1912г.  Малевич К.С. «Точильщик» 1912 г. Приложение 2  Малевич К.С. «Чёрный супрематический квадрат» 1915г. Приложение 3  Малевич К.С. «Спортсмены» 1931 г. Приложение 4  Максимов Е.Н. Фабрика-кухня в Самаре 1930-1932 гг. Приложение 5  Кандинский В.В. (1866-1944 гг.)  Малевич К.С. (1879-1935 гг.) Приложение 6  Кандинский В.В. «Зимний день. Смоленский бульвар» 1916 гг. Приложение 7  Филонов П.Н. «Пир королей» 1912 г.  Татлин В.Е. «Продавец рыбы» 1911 г. Приложение 8  Мельников К.С. «Клуб имени И.В. Русакова» 1927-1929 гг.  Веснины А.А. и В.А. «Конкурсный проект здания Московского отделения «Ленинградской правды»» 1924 г. |