педагогика 1-2_Старцева Е.В._02.11.22 г.. Самостоятельная работа по теме 2 Цель занятия приобретение и закрепление знаний о целеполагании в педагогике, формирование умения применять их в практической деятельности

Скачать 249.19 Kb. Скачать 249.19 Kb.

|

|

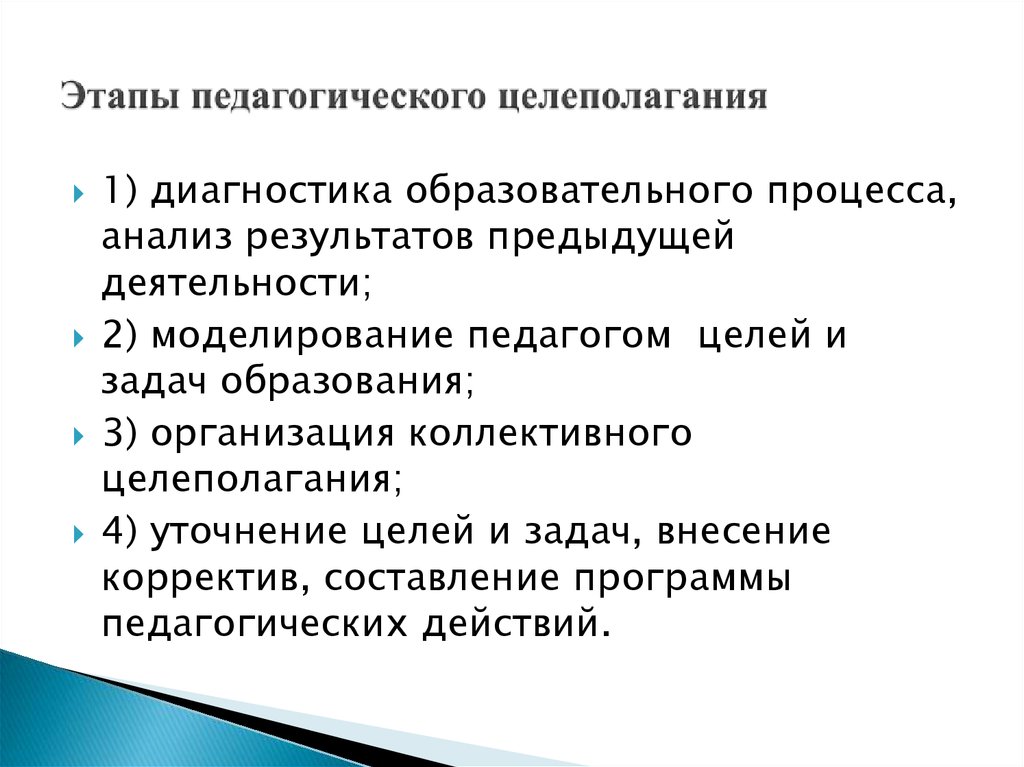

Педагогика (ДО, 1 часть) Самостоятельная работа по теме 1.2 Цель занятия: приобретение и закрепление знаний о целеполагании в педагогике, формирование умения применять их в практической деятельности. Задание 1. Составьте тезисный конспект по изученной теме. В конспект включите информацию, которая будет, на Ваш взгляд, значима в Вашей профессиональной педагогической деятельности. В конспекте должны быть отражены следующие моменты: 1) значимость целеполагания в педагогической деятельности; 2) особенности целеполагания в деятельности педагога; 3) специфика постановки целей в педагогической деятельности. Педагогическая деятельность — это целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, ориентированное на всестороннее развитие личности ребенка и подготовку его к жизни в современных социокультурных условиях. В основе педагогической деятельности лежат закономерности практики воспитания. Педагогическая деятельность реализуется в образовательных учреждениях и осуществляется специально подготовленными и обученными людьми — педагогами. Характер и содержание педагогической деятельности определяется ее предметом, мотивами, целью, средствами и результатом. Цель педагогической деятельности — создание условий для осуществления перспектив развития ребенка как объекта и субъекта воспитания. Реализация данной цели выступает результатом педагогической деятельности, который диагностируется сопоставлением качеств личности ребенка в начале педагогического воздействия и по его завершению. Предметом педагогической деятельности является организация взаимодействия с воспитанниками, направленного на освоение социокультурного опыта как основы и условия развития. В педагогической деятельности выделяются как внешние, так и внутренние мотивы. К внешним относят мотивы личностного и профессионального роста, к внутренним — доминирование, гуманистическую и просоциальную направленность. Средствами педагогической деятельности выступают : теоретические и практические знания, на основе которых осуществляется обучение и воспитание детей; учебная и методическая литература; наглядности. Способами передачи опыта общественного поведения и взаимодействия в педагогической деятельности являются объяснение, демонстрация, наблюдение, игра, совместный труд. Б. Т. Лихачев выделяет следующие структурные компоненты педагогической деятельности : - знание педагогом потребности, тенденций общественного развития, основных требований, предъявляемых к человеку; - научные знания, умения и навыки, основы опыта, накопленного человечеством в области производства, культуры, общественных отношений, которые в обобщенном виде передаются подрастающим поколениям; - педагогические знания, воспитательный опыт, мастерство, интуиция; - высочайшая нравственная, эстетическая культура ее носителя. Педагогическая деятельность, направленная на всестороннее развитие личности ребенка будет более эффективной если будет строиться сообразно природе, культуре ребенка и педагога. В ходе педагогической деятельности возникает особое общение между педагогом и ребенком, в котором участники нащупывают свой собственный взгляд на мир. Задача педагогической деятельности в контексте диалога культур педагога и ребенка двояка : с одной стороны, укрепить, развить свойственные ребенку способы мышления, позицию, картину мира; с другой стороны, организовать взаимодействие с иной культурой (взрослого человека). В педагогической науке выделяют два вида взаимодействия педагога и ребенка : субъектно-объектное и субъектно-субъектное. Субъектно-объектные отношения. В педагогической деятельности в роли субъекта выступает педагог, а в роли объекта — воспитанник (ребенок). Педагога как субъекта педагогической деятельности характеризуют целеполагание, активность, педагогическое самосознание, адекватность самооценки и уровня притязаний и т. д. В этой ситуации ребенок выступает как исполнитель требований и задач, поставленных педагогом. При разумном субъектно-объектном взаимодействии формируются и закрепляются положительные качества детей: исполнительность, дисциплинированность, ответственность; ребенок накапливает опыт приобретения знаний, овладевает системой, упорядоченностью действий. Однако до тех пор, пока ребенок является объектом педагогического процесса, т. е. побуждение к деятельности будут постоянно исходить от педагога, познавательное развитие ребенка будет не эффективным. Ситуация, когда не требуется проявление инициативы, ограничение самостоятельности формирует чаще негативные стороны личности. Воспитатель «видит» своих воспитанников весьма односторонне, в основном с точки зрения соответствия/несоответствия нормам поведения и правилам организуемой деятельности. Субъектно-субъектные отношения содействуют развитию у детей способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения конструктивно решать конфликты. Активизируется сложнейшая работа мыслительных процессов, воображения, активизируются знания, отбираются нужные способы, апробируются разнообразные умения. Вся деятельность приобретает личностную значимость для ребенка, формируются ценные проявления активности и самостоятельности, которые при устойчивом укреплении субъектной позиции могут стать его личностными качествами. Педагог при субъектно-субъектном взаимодействии понимает своих воспитанников более личностно, такое взаимодействие получило название личностно-ориентированное. Личностно-ориентированный педагог максимально содействует развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других, так и для себя. Педагогическая деятельность при такого рода взаимодействии носит диалогический характер. А. К. Маркова дифференцируют демократический, авторитарный и либеральный стили педагогической деятельности и описывает их следующим образом. При демократическом стиле педагогической деятельности ребенок рассматривается как равноправный партнер в общении и познавательной деятельности. Педагог привлекает детей к принятию решений, учитывает их мнения, поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и личностные качества. Методами воздействия являются побуждение к действию, совет, просьба. При авторитарном стиле ребенок рассматривается как объект педагогического воздействия, а не равноправный партнер. Педагог единолично принимает решения, устанавливает жесткий контроль за выполнением предъявляемых им требований, использует свои права без учета ситуации и мнения ребенка, не обосновывает свои действия перед ним. Главными методами воздействия такого стиля являются приказ, поучение При либеральный стиле педагог уходит от принятия решений, передавая инициативу детям, коллегам. Организацию и контроль деятельности детей осуществляет без системы, проявляет нерешительность, колебания. В педагогической литературы рассматриваются следующие функции педагогической деятельности. Функция развивающая является ведущей в деятельности педагога. Она сама объединяет ряд функций: - гностическую (познавательную, включающую умения накапливать необходимые знания, работать с литературой, осваивать средства воспитательного воздействия и т. д. ; - исследовательскую, включающую умения определять проблему для обсуждения и исследования, анализировать научную литературу, выдвигать гипотезы и задачи исследования, проблемно ставить вопросы и т. д. ; - информационную, включающую умения пользоваться речевой выразительностью, точно, кратко, логично излагать материал и добиваться понимания, пользоваться различными методами изложения, активизировать детей в процессе усвоения материала и т. д. ; - побудительную, включающую умения возбуждать интерес, внимание, побуждать к активности, переводить знания в практические действия, оценивать деятельность, поступки, закреплять знания и умения детей в соответствии с возрастом и т. д. Конструктивно-организаторская функция направлена на организацию педагогического процесса, обеспечивающую его эффективность. Она включает в себя ряд умений: планировать педагогический процесс, подбирать материал, методы, приемы. Диагностическая функция направлена на определение состояния воспитуемых и педагогического процесса в целях определения правильной стратегии и тактики воспитательно-образовательной работы. Она включает умения определять особенности физического и психического состояния детей и учитывать это в собственной деятельности. Координирующая функция направлена на объединение и согласование содержания и направленности педагогических воздействий на ребенка осуществляемых в системе общественного и семейного воспитания. Она предполагает умения: устанавливать деловые контакты с родителями и коллегами, участвовать в педагогическом просвещении родителей, раскрывать им содержание, методы общественного воспитания, побуждать родителей к активному участию в работе ДОУ и т. д. Коммуникативная функция требует от педагога высоких нравственных качеств и черт характера, проявляющихся в умении быть в общении с детьми всегда доброжелательным, тактичным, приветливым и вежливым. Задание 2. Составьте графическую схему «Структура педагогической деятельности».   Задание 3. Составьте опорную схему на тему «Целеполагание в педагогической деятельности». При составлении схемы учтите следующие аспекты: 1) в целеполагании выделяют три компонента; 2) цели, которые ставит педагог, предполагают определенный результат его деятельности; 3) в целеполагании выделяют определенные этапы. схему на тему    Целеполагание в педагогике включает в себя три основных компонента: обоснование и выдвижение целей определение путей их достижения прогнозирование ожидаемого результата Основная задача воспитателей-педагогов – общеразвивающее обучение. Оно должно создавать условия для полноценного физического и психологического развития малышей. Также как цели дошкольного образования, можно отметить создание душевного комфорта, без которого невозможно полноценное психологическое развитие ребенка. Нравственно-патриотическое воспитание, которое призвано посеять в душе ребенка любовь и уважение в первую очередь к родителям, родственникам и друзьям. Это то что, в последствии, позволит развить в малыше умение беречь и ценить родной дом, улицу, школу, природу и все живое. Из этих целей исходят и задачи, которые педагоги ставят перед собой в воспитании ребёнка. Есть несколько основных задач, призванных обеспечить полноценное развитие и воспитание ребенка до семи лет. Это приучение детей к здоровому образу жизни, развитие положительного ощущения малыша, обеспечение его эмоционального фона, поощрение активности, любознательности, стремление к творческому самовыражению. Так же это развитие компетенции в общении с детьми и взрослыми, выявление и развитие способностей ребенка. Это общие задачи, которым должны следовать не только педагоги в детских садах, но и родители ребёнка.      |