Соц.псих. Содержание Введение Психосоциальные детерминанты проблемы межгрупповых отношений Заключение Список литературы Введение

Скачать 218.82 Kb. Скачать 218.82 Kb.

|

|

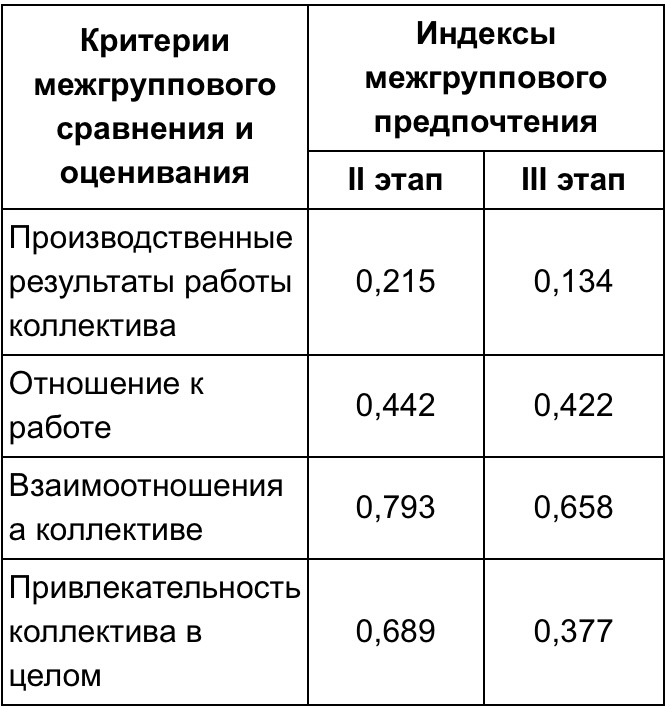

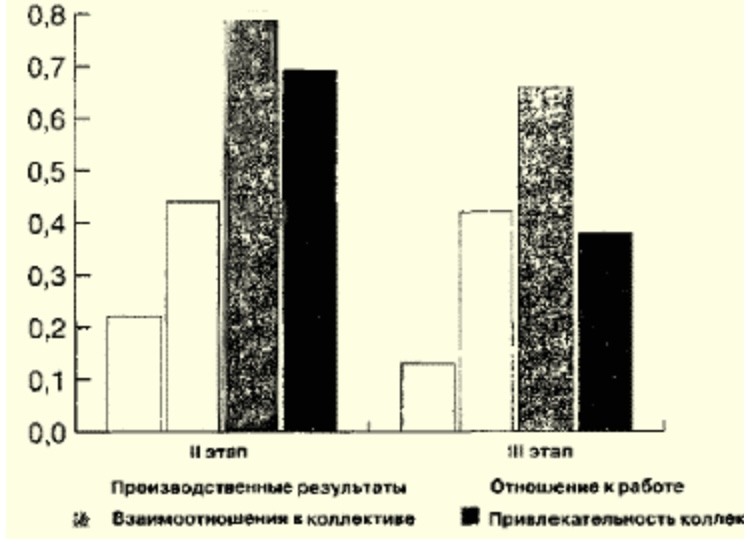

Содержание Введение…………………………………………………………………….3 Психосоциальные детерминанты проблемы межгрупповых отношений……………………………………………………………..4 Заключение………………………………………………………………..11 Список литературы………………………………………………………..12 Введение Для исследований, выполненных в отечественной социальной психологии, характерно особое внимание к проблеме взаимосвязи и взаимной обусловленности субъективных, психологических аспектов межгрупповых отношений и объективных социальных условий, в которых эти отношения складываются. При этом в качестве главного фактора детерминации межгруппового взаимодействия и восприятия рассматриваются характеристики совместной деятельности групп и возникающие на ее основе социальные связи и зависимости между ними. Такой подход предполагает выход за рамки лабораторного эксперимента и изучение взаимоотношений, складывающихся между группами в реальных социальных общностях: учебных (B.C. Агеев) и трудовых (И.Р. Сушков, В.П. Позняков) коллективах. 1. Психосоциальные детерминанты проблемы межгрупповых отношений В.С.Агеев (1983) исследовал особенности межгруппового восприятия в условиях разных видов межгруппового взаимодействия. В первом эксперименте исследователь организовывал соревнование между группами учащихся техникума за право получения зачета. По условиям эксперимента победить (т.е. получить зачет по результатам выступлений на семинарском занятии) могла только одна из групп. В экспериментальных группах по сравнению с контрольной, где зачет проставлялся не группе в целом, а индивидуально (наиболее успешно выступившим студентам), было зафиксировано значительно большее проявление реплик и выступлений, направленных на поддержку своей группы и обеспечение ее победы в соревновании. По результатам межгруппового сравнения и оценки отмечалось ярко выраженное предпочтение своей группы по сравнению с группой соперников по всем критериям (учеба, проведение досуга, взаимоотношения в группе). Одновременно отмечалась более выраженная степень идентификации со своей группой (частота употребления местоимений «мы» и «они»), Во втором эксперименте по просьбе исследователя на первом этапе воспитатели организовывали спортивные соревнования между звеньями одного из отрядов пионерского лагеря и всячески поддерживали состязательные отношения между детьми, а на втором — организовывали их совместную работу в совхозе, где также проводилось соревнование между звеньями, но без специального акцентирования состязательных отношений между детьми. По результатам исследования было обнаружено резкое возрастание проявлений внутригруппового фаворитизма во взаимодействии и взаимных оценках представителей разных групп по сравнению с фоновыми показателями (т.е. до начала проведения соревнований), а на втором этапе — столь же резкое его снижение. На основании полученных данных автор сделал вывод о том, что на выраженность внутригруппового фаворитизма оказывают влияние не столько характер взаимодействия между группами (оно было соревновательным на обоих этапах эксперимента), сколько характер совместной деятельности групп (ограниченный узкогрупповыми целями на первом этапе и имеющий надгрупповую социальную ценность — на втором). Результаты эмпирического исследования В.С.Агеева показали зависимость адекватности межгруппового восприятии от конкретных факторов межгруппового взаимодействия. В частности, было отмечено, что межгрупповая дискриминация (в форме внутригруппового фаворитизма и внешнегрупповой враждебности) может быть снята или существенно ослаблена в зависимости от целей и характера организации межгруппового взаимодействия. Выбрав в качестве основного предмета эмпирического исследования особенности межгруппового восприятия, В.С.Агеев не ограничивается анализом только перцептивных феноменов, но включает в концептуальную схему исследования объективные условия совместной деятельности групп и характер непосредственного межгруппового взаимодействия. Объективные условия, в которых действуют социальные группы, когнитивные процессы социальной категоризации и сравнения и межгрупповое взаимодействие связываются в этой схеме отношениями взаимного обусловливания. При этом когнитивные процессы не возводятся в ранг объяснительного принципа, но сами требуют поиска причинного объяснения в объективных условиях взаимодействия групп. Межгрупповое взаимодействие обусловливается не только объективными внешними условиями ситуации, но и когнитивными переменными и само определяет в качестве объективного фактора специфические особенности внешних социальных условий, связывающих группы. Достоинством предлагаемой теоретической, схемы является не только преодоление представлений об однонаправленной, линейной детерминации межгрупповых отношений, но к ее высокая конструктивность и эвристичность сточки зрения организации конкретных эмпирических исследований. И.Р.Сушков исследовал межгрупповые отношения в производственной организации, возникающие в процессе совместной производственной деятельности и субъективно отражающиеся в системах групповых установок, ориентации, ожиданий (Сушков И. Р.. 1983). В результате проведенного исследования автор делает вывод, что в условиях совместной деятельности в производственной организации у представителей различных групп подразделений этой организации формируются системы взаимных межгрупповых требовании к своей и другим группам как партнерам по совместной деятельности. На основании этих требований происходит сравнение и оценка своей группы и группы-партнера по совместной деятельности. В исследовании выявлена зависимость значимости ряда качеств и требований, предъявляемых к: своей группе и другим группам, от характера распределения ответственности за конечные результаты совместной деятельности. По результатам межгруппового сравнения и оценки была обнаружена тенденция предпочтения своей группы и переоценки ее качеств, которая отражает, по мнению автора, приверженность индивидов к группе и не может однозначно характеризоваться как сугубо отрицательное явление. В исследовании В.П.Познякова (1992) изучалась динамика межгрупповых отношений трудовых коллективов в условиях организационно-экономического нововведения, связанного с изменением формы собственности на предприятии. Эмпирическое исследование проводилось в коллективах производственных подразделений одного из сельскохозяйственных предприятии в период перехода на арендный подряд. По единой программе, включавшей анализ взаимоотношений как внутри первичных коллективов, так и между ними, были осуществлены три последовательных среза: до начала реорганизации предприятия, непосредственно после создания арендных кооперативов и через год после начала работы в новых условиях. Результаты исследования показали, что в условиях изменения формы собственности на предприятии происходят качественные изменения социально-психологических отношений как внутри арендных подразделений, так и между ними. В процессе осуществления организационно-экономического нововведения, связанного с изменением формы собственности, происходит смена ведущих оснований процессов межгрупповой дифференциации и интеграции. Ведущим основанием формирования и обособления первичных трудовых коллективов становятся экономические отношения совместной групповой собственности (на арендной основе). При переходе к коллективной форме собственности в коллективах арендных подразделении отмечается усиление выраженности качеств и отношений, свидетельствующих об усилении тенденции внутригрупповой интеграции. Оно проявлялось в усилении эмоциональной приверженности работников к своему коллективу, повышении удовлетворенности своей принадлежностью к нему. Вместе с тем в отношениях между арендными подразделениями отмечалось увеличение частоты конфликтов, проявлений недоброжелательности, враждебности, снижение готовности к сотрудничеству, согласованному решению спорных вопросов. Эти явления свидетельствуют об эффекте межгрупповой дезинтеграции, сопровождающей переход к новым производственно-экономическим отношениям. При этом были эмпирически установлены различия в динамике социально-психологических отношений внутри арендных подразделений и между ними, что позволило сделать вывод о гетерохронности и относительной независимости процессов дифференциации и интеграции на внутригрупповом и межгрупповом уровнях. Так показатели, свидетельствующие о внутригрупповой интеграции, значительно возросли от первого этапа исследования ко второму, а затем несколько снизились к третьему, в то время как тенденция усиления межгрупповой конфликтности сохранялась на протяжении всего исследования. Результаты межгруппового сравнения и оценки показали, что в процессе межгруппового взаимодействия в отношениях между первичными коллективами активизируются процессы межгрупповой дифференциации. Это проявляется в усилении субъективно воспринимаемых различии между своим и другими коллективами. На всех этапах исследования отмечается предпочтение группы членства, которое, однако, постепенно снижается, что свидетельствует о повышении адекватности межгруппового сравнения и оценки. Одной из задач исследования был анализ того, как сказывается изменение характера межгрупповых отношении на результатах межгруппового сравнения и оценки. Межгрупповое сравнение и оценка проводились в коллективах производственных арендных подразделении в виде двух последовательных «срезов», на II этапе исследования, т.е. непосредственно после создания арендных коллективов и заключения договоров, и на III его этапе, т.е. через год после начала работы в новых условиях. Использовалась специально разработанная оригинальная методика, сочетающая технику попарного сравнения и оценку групповых качеств (отношений) с помощью зрительно-аналоговой шкалы. Результаты межгруппового сравнения и оценивания по различным критериям представлены в табл. 1.  Таблица 1. Показатели внутригруппового предпочтения по разным критериям. Анализ результатов показывает, что показатели внутригруппового предпочтения и динамика их изменения по разным критериям существенно различаются. Поданным первого «среза» (на II этапе исследования) наиболее высокими индексы внутри группового предпочтения оказались по критериям «привлекательность коллектива в целом» (0,689) и «взаимоотношения в коллективе» (0,793). По критериям «отношение к работе» и особенно «производственные результаты работы» индексы внутри группового предпочтения оказались ниже (соответственно 0,442 и 0,215). По данным второго «среза» наиболее высокими оказались индексы внутригруппового предпочтения по критериям «взаимоотношения в коллективе» (0,658) и «отношение к работе» (0,422). Различной оказалась и динамика этих показателей. По всем четырем критериям индексы внутригруппового предпочтения от II и III этапу снижаются При этом наиболее сильно индекс внутригруппового предпочтения снижается по критерию «привлекательность коллектива в целом» (с 0,689 до 0,377). На II] этапе он становится ниже, чем по критериям «отношение к работе» (0,422) и взаимоотношения в коллективе (0,658). Существенно снижается также индекс внутригруппового предпочтения по критерию «производственные результаты работы» (с 0,215 до 0,134), Различия в оценках по этим критериям статистически значимы на уровне р<0,01. По критериям «взаимоотношения в коллективе» и «отношение к работе» индексы изменились незначительно». По последнему — различия в оценках статистически незначимы. Сравнительный анализ данных первого среза показывает наличие тесной связи оценок привлекательности коллектива с оценками взаимоотношений в коллективе. Распределения оценок и индексы межгруппового предпочтения по этим критериям наиболее близки. По данным же второю среза подобная связь отсутствует. Степень предпочтения своей группы по критерию отношений в коллективе значительно превышает степень привлекательности коллектива в целом Вместе с тем обнаруживается выраженное сходство оценок привлекательности коллектива с оценками отношения к работе я производственных успехов. Одно из возможных объяснений отмеченной динамики показателей внутригруппового предпочтения состоит в том, что в условиях арендного подряда привлекательность коллектива в целом начинает в большей степени определяться успешностью трудовой деятельности, чем социально-п  сихологическим климатом (см. рис. 1). Рис. 1. Показатели внутригруппового предпочтения но разным критериям межгруппового сравнения и оценки. (Позняков В.П. Психологические отношения субъектов экономической деятельности. М,: Изд-во «Институт психологии РАН», 2000. С. 121) Полученные данные свидетельствуют, что результаты межгруппового сравнения и оценки нельзя однозначно связывать с характером межгрупповых отношений. Процессы межгруппового сравнения и оценивания выполняют по крайней мере две различные функции в обеспечении жизнедеятельности коллективов: адекватного межгруппового сопоставления, необходимого для обеспечения нормального взаимодействия коллективов (какую бы форму — кооперативную или конкурентную — это взаимодействие не принимало) и обеспечения эмоциональной приверженности к своему коллективу (и связанной с ним переоценки привлекательности своего коллектива), необходимой для обеспечения его психологической общности Полученные данные говорят о том, что в условиях изменения форм собственности и экономической деятельности происходит изменение значимости критериев сравнения и оценки своей и других групп по степени их привлекательности. Наряду с критериями межличностных отношений все более важную роль начинают играть критерии отношения к работе и ее результатов (успешности). Заключение Таким образом, результаты межгруппового сравнения и оценки показали, что в процессе межгруппового взаимодействия в отношениях между первичными коллективами активизируются процессы межгрупповой дифференциации. Это проявляется в усилении субъективно воспринимаемых различии между своим и другими коллективами. На всех этапах исследования отмечается предпочтение группы членства, которое, однако, постепенно снижается, что свидетельствует о повышении адекватности межгруппового сравнения и оценки. Процессы межгруппового сравнения и оценивания выполняют по крайней мере две различные функции в обеспечении жизнедеятельности коллективов: адекватного межгруппового сопоставления, необходимого для обеспечения нормального взаимодействия коллективов (какую бы форму — кооперативную или конкурентную — это взаимодействие не принимало) и обеспечения эмоциональной приверженности к своему коллективу (и связанной с ним переоценки привлекательности своего коллектива), необходимой для обеспечения его психологической общности Список литературы 1.Агеев B.C. Психология межгрупповых отношений. М.: Изд-вo МГУ, 1983, 144с. 2. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы, М.: Изд-во МГУ, 1990. 240с. 3.Лунев Ю.А. Социально-психологические факторы детерминации поведения группы в межгрупповом взаимодействии. Дисс. ...канд. психол. наук. Курск, 1991. 4. Позняков В.П. Социально-психологические отношения в трудовом коллективе в условиях изменения форм собственности. // Совместная деятельность: методы исследования и управления. М.: ИП РАН, 1992. С. 140-165. 5. Позняков В.П. Психологические отношения субъектов экономической деятельности. М.: Изд-во «Институт психологии РАН, 2000. 6. Сушков И.Р. Психология взаимоотношений. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. |