Теоретические аспекты экологической безопасности

Скачать 303.07 Kb. Скачать 303.07 Kb.

|

1 2 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Анализ основных положений и сущности экологической безопасности Развитие современной России неразрывно связано с ростом промышленности, техники и наукоемких технологий, что актуализирует проблему обеспечения экологической безопасности. Отметим, что данная проблема имеет глобальные масштабы. Все чаще на государственном уровне звучат дискуссии по поводу совершенствования санитарных правил, очистки водоемов, вторичной переработки отходов, сохранения водных ресурсов. Постепенно приходит понимание того, что без сбережения природных богатств, контроля в экологической сфере невозможно формирование здоровой нации. Необходимым условием устойчивого развития российского общества признана экологическая безопасность, рассматриваемая в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ1 (далее - Закон № 390-ФЗ), Стратегии национальной безопасности1, а также Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года2 в качестве составной части национальной безопасности, а необходимость ее обеспечения указывается в качестве одного из приоритетных направлений. Эффективное обеспечение экологической безопасности должно в максимальной степени гарантировать стабильность экологической обстановки и невозможность катастрофических необратимых явлений в природной среде при осуществлении хозяйственной деятельности. Однако, как справедливо отмечает И. О. Краснова, обеспечение экологической безопасности не упоминается в законодательстве «ни как цель, ни как принцип правового регулирования, ни тем более как система правовых мер»3. Проблема исследования категории «обеспечение экологической безопасности» в отечественной научной литературе связана с тем, что действующее законодательство не содержит определения базового понятия «безопасность», не перечисляет четких условий, гарантирующих «состояние защищенности», что, безусловно, приводит к разнообразным подходам, усложняет формирование единой теории безопасности и препятствует углубленным разработкам отдельных ее отраслевых видов. До вступления в силу ныне действующего Закона № 390-ФЗ легальная дефиниция рассматриваемого понятия содержалась в Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-14. Безопасность определялась как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (ст. 1). Однако закон утратил силу 29 декабря 2010 г., а новое базовое понятие так и не было включено в действующий закон. Основным законом в ряду современных нормативных правовых актов, содержащим легальное определение категории «экологическая безопасность», является Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ5, в котором она трактуется как «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий». Данное понятие должно было стать юридическим критерием для обобщенной оценки тех или иных реальных ситуаций, имеющих отношение к природной среде или ее отдельным элементам. Однако на практике ввиду нечеткости формулировки оно вызвало различное толкование, в связи с чем до сих пор подвергается обоснованной критике6 и не способствует развитию правового обеспечения этой сферы. В понятие экологической безопасности входит система регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, не допускать, а в случае возникновения - ликвидировать развитие чрезвычайных ситуаций. Объектами обеспечения экологической безопасности являются: человек (его право на здоровую и благоприятную окружающую среду); общество (совокупность материальных и духовных ценностей, зависящих от состояния окружающей среды); природные ресурсы и окружающая среда как основа устойчивого развития общества и благополучия будущих поколений. Источниками угрозы экологической безопасности являются: негативное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности человека; чрезвычайные ситуации природного характера; чрезвычайные ситуации техногенного характера; последствия чрезвычайных ситуаций. Субъект экологической опасности ‒ юридическое или физическое лицо, деятельность которого создает или может создать экологически опасную ситуацию, т.е. ситуацию, требующую в целях защиты жизни и здоровья граждан, окружающей среды обязательного принятия экстренных мер для ее устранения, или ситуацию, характеризующуюся необратимыми изменениями окружающей среды и условий жизнедеятельности граждан (экологическое бедствие). Обеспечение экологической безопасности – это подзаконная деятельность специально уполномоченных субъектов, осуществляемая на основе соответствующих принципов, в установленных формах и процедурах, направленная на выявление, предупреждение и пресечение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду, локализацию и ликвидацию последствий неблагоприятного воздействия. Законодательство РФ об обеспечении экологической безопасности основывается на: Конституции РФ; федеральных законах; указах Президента РФ; постановлениях Правительства РФ; нормативных правовых актах субъектов РФ; нормативных правовых актах органов местного самоуправления. Проблемы экологической безопасности и рационального природопользования неразрывно связаны с социально-экономическим развитием общества и обусловлены им, связаны с вопросами охраны здоровья, созданием благоприятных условий для жизнедеятельности и естественного воспроизводства населения в настоящем и будущем поколениях. Для того чтобы создавать систему экологической безопасности мы должны однозначно понимать факторы, которые вызывают экологически опасные ситуации. Другими словами, для того, чтобы создавать систему по предупреждению и локализации негативного воздействия на окружающую среду, необходимо знать причины, которые вызывают ухудшение ее состояния. Таким образом, прежде чем говорить об экологической безопасности, нам необходимо определить понятие, «экологической опасности». С учетом анализа, экологическая опасность в самом общем виде может быть определена как любое изменение параметров функционирования природных, антропогенных и природно-антропогенных систем, приводящее к ухудшению качества окружающей среды ниже установленных нормативов. В обобщённом виде классификация экологически опасных факторов представлена в таблице 1. Таблица 1. Классификация факторов экологической опасности

Прежде всего, важно уяснить, что экологически опасные факторы могут возникать от проявления как антропогенных, так и природных процессов и явлений. С учетом методологических подходов к созданию национальной системы экологической безопасности все экологически опасные факторы разделяются на два типа: природный и антропогенный. Система экологической безопасности – механизм, обеспечивающий допустимое негативное воздействие природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и самого человека На каждом уровне организации система экологической безопасности функционально состоит из трех стандартных модулей, логически дополняющих друг друга и только в своем единстве составляющих саму систему. Это: комплексная экологическая оценка территории, экологический мониторинг и управленческие решения (экологическая политика). Характеристика функций элементов системы экологической безопасности в общем виде приведена в таблице 2.1 Таблица 2.1. Характеристика функций элементов системы экологической безопасности

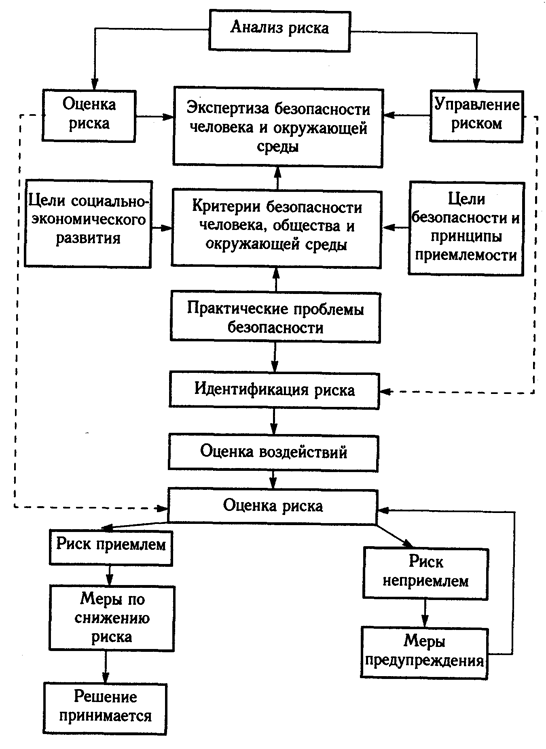

Эффективность работы системы экологической безопасности определяется, прежде всего, эффективностью её управления. При этом управление должно, с одной стороны, обеспечить функционирование существующей системы экологической безопасности, с другой стороны, обеспечить постоянное совершенствование самого управления. В управлении системой экологической безопасности выделяются следующие уровни организации: предприятие, муниципальное образование, субъект федерации, межгосударственный, общепланетарный (рис. 1).  Рисунок – 1 Уровни экологической безопасности Основная цель экологической безопасности состоит в достижении устойчивого развития с созданием благоприятной среды обитания и комфортных условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения, обеспечения охраны природных ресурсов и биоразнообразия, предотвращения техногенных аварий и катастроф. Таким образом, безопасность в экологической сфере сегодня – это не только вопрос ценностной ориентации общества, но, в конечном счете, задача выживания человечества, поэтому и касается она всех и каждого. Но для осознания этого факта необходимо формирование экологического мировоззрения как важнейшей составляющей парадигмы устойчивого развития и донесение ее сути в доступной форме до широких слоев общественности. 1.2. Основные подходы к оценке экологических рисков Одним из направлений оздоровления окружающей среды является анализ экологических рисков и создание системы управления ими. Экологический риск – вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду, которое влечет за собой определенные потери (экологический ущерб) Экологический ущерб ‒ стоимостное выражение вреда, наносимого окружающей среде или отдельным её компонентам, проявлением природных и/или антропогенных факторов экологической опасности за определённый промежуток времени по отношению к конкретному объекту оценки. При этом очевидно, что в качестве объекта оценки может выступать любой компонент окружающей среды или их совокупность, включая окружающую среду в целом, на любом уровне их организации. Поскольку экологический риск представляет собой вероятность получения определённого ущерба в результате проявления фактора экологической опасности или их совокупности по отношению к конкретному объекту оценки, то без классификации факторов экологической опасности невозможно проводить оценку экологических рисков. В содержательном плане чтобы определить экологические риски нужно оценить вероятность проявления факторов экологической опасности и вероятность нанесения определённого ущерба. Нужно подчеркнуть, что основная цель интеграции понятия экологического риска в проблемы обеспечения экологической безопасности состоит в том, чтобы: по уровню экологического риска оценивать приемлемость или чрезмерную опасность видов деятельности, связанных с неблагоприятными воздействиями на окружающую среду. Данное положение является следствием одного из основных принципов природоохранного законодательства: презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; обоснованно осуществлять процедуры экологического аудита, страхования, экспертизы, сертификации, адекватно оценивать экологическую опасность и ответственность за возможный вред и ущерб; осуществлять управление экологическим риском, добиваясь снижения вреда и ущерба от экологического риска при заданных ограничениях на используемые ресурсы; осуществлять ранжирование неблагоприятных негативных воздействий по реальной и прогнозируемой экологическим опасности; проводить ранжирование территорий – по величине экологического риска; использовать категорию экологического риска в качестве основы для принятия решений по вопросам обеспечения экологической безопасности, в том числе, на основе принятия правовых актов, распорядительных и нормативно-методических документов; формировать стратегию размещения новых и модификации существующих предприятий, имеющих экологически опасные виды деятельности в соответствии с действующим природоохранным законодательством и международными обязательствами. Важно отметить, что проблема экологических рисков не может анализироваться изолированно от глобальной проблемы обеспечения экологической безопасности. В связи с этим необходимо определить место анализа экологических рисков в системе экологической безопасности, поскольку, по моему мнению, анализ экологических рисков является одной из обязательных её функций. (рис.2)  Рисунок – 2 Схема экологической оценки риска Выявление и документирование факторов экологической опасности является одной из основных целей комплексной экологической оценки территории как составляющего элемента системы экологической безопасности на всех иерархических уровнях ‒ от предприятия до общегосударственного и общепланетарного В условиях рыночной экономики оценка ущерба от проявления факторов экологической опасности является одним из важнейших инструментов управления природоохранной деятельностью. При этом с достаточной степенью условности можно выделить три типичных варианта, в которых необходимо проводить оценку экологического ущерба: взыскания компенсаций за вред, нанесённый окружающей среде в результате нарушения требований природоохранного законодательства; расчёт страховых платежей при страховании ответственности за риск причинения вреда окружающей среде в результате хозяйственной и иной деятельности; предъявления исков о компенсации убытков, вызванных причинением вреда окружающей среде. В последние годы актуальной проблемой стал анализ и прогноз негативных изменений (зачастую катастрофических) качества окружающей среды в результате природных и антропогенных воздействий. При этом возникает необходимость, с одной стороны, количественной оценки вероятности возникновения процессов и явлений, снижающих качество окружающей среды, а с другой стороны, количественной оценки возможных ущербов от их проявления. В основе оценки таких последствий лежит методология оценки рисков, который учитывает не только вероятность проявления факторов экологической опасности, но и все возможные последствия, получает все большее распространение. При этом вероятность события или процесса выступает одним из компонентов риска, а мера последствий (ущерб) − другим. Если в течение какого-либо периода (чаще всего года) может произойти несколько опасных событий, то показателем риска служит сумма ущербов от всех событий7. n R = pi U i, (1) i=1 где R − количественная мера риска (средний риск), выражаемая в тех же показателях, что и ущерб; n − число возможных вариантов ущербов, которые могут быть при наступлении неблагоприятного события, включая и нулевой ущерб; Pi − вероятность наступления какого-либо неблагоприятного события (группы событий); Ui− величина ущерба в стоимостном выражении. Таким образом, для определения величины риска согласно выражению (1) необходимо иметь информацию, выражающую соответствие значений Pi и Ui (i = 1, 2, …, n). Такая информация в простейшем случае определяет закон распределения вероятностей в пространстве ущербов. В условиях рыночной экономики оценка ущерба от проявления факторов экологической опасности является одним из важнейших инструментов управления природоохранной деятельностью. Для проведения количественной оценки экологических рисков необходимо знать прежде всего сами риски (факторы экологической опасности), а также методы оценки ущерба от их проявления. Информационной основой для оценки экологических рисков являются: информация о различных процессах и явлениях; результаты мониторинга складывающейся в тех или иных регионах экологической обстановки; данные оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологической экспертизы и аудита, экологической и санитарно-гигиенической паспортизации, государственного учета и регистрации8. При оценке и прогнозировании экологических рисков рассматриваются опасности, возникающие при взаимодействии экономических объектов и сосуществующих с ними экосистем [5]. Крупные экономические объекты, пересекающие значительные территории, требующие изменения ландшафтов при строительстве и влияющие на него в процессе эксплуатации, существенно нарушают сложившиеся экосистемы. Обычным следствием появления таких объектов оказываются явления, которые экологи называют «ранами Земли» (залитые нефтью безжизненные земли вдоль нефтепроводов, отравленные поверхностные воды в местах горной добычи, загрязнение воздуха на больших территориях и др.). Классификация факторов экологической опасности, которая при комплексной экологической оценке территорий учитывает всю совокупность причин, обусловливающих негативные изменения в параметрах качества компонентов окружающей среды, позволяет перейти к оценке экологических рисков как вероятности их проявления9. При этом вероятность выступает как мера (показатель) риска, удобная для сравнения рисков для одного объекта (субъекта) от различных событий или для различных объектов (субъектов) в типовых для них условиях функционирования (деятельности). Экологический ущерб (Uэкол) рекомендуется определять как сумму ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды: Uэкол = Uа + Uв + Uп + Uб + Uо, (2) где Uа − ущерб от загрязнения атмосферы; Uв − ущерб от загрязнения водных ресурсов; Uп − ущерб от загрязнения почвы; Uб − ущерб, связанный с уничтожением биологических ресурсов; Uо − ущерб от засорения (повреждения) территории обломками (осколками) зданий, сооружений, оборудования и т. д. Применяемые в настоящее время методики оценки последствий загрязнения окружающей среды в основном ориентированы на экологическое воздействие нормально (т. е. с небольшими отклонениями) функционирующих промышленных и других объектов на природу и население. Методы и модели влияния аварий и связанных с ними выбросов значительно больших количеств вредных веществ и более интенсивными воздействиями других факторов менее разработаны. Ущерб от загрязнений основных компонентов окружающей природной среды (воздух, вода, почва, растительный и животный мир) может быть оценен, исходя из затрат на частичное или полное восстановление. Что касается воздушной среды, то для нее затраты на восстановление не рассматриваются, поскольку сам процесс восстановления (диффузия газа в атмосфере) в большинстве случаев происходит естественным образом. Степень ущерба для здоровья человека и методы его оценки различаются в зависимости от длительности и уровней негативных воздействий. При постоянно или продолжительно действующих слабоинтенсивных негативных факторах (например, повышенные концентрации вредных веществ в воздухе, малые дозы радиации и др.) в организме человека наблюдаются неблагоприятные эффекты, влияющие на его здоровье. Для количественной оценки ущерба от слабоинтенсивных факторов используются модели зависимости «доза−эффект». При кратковременно действующих поражающих факторах значительной интенсивности, обычно происходящих в случайные моменты времени в форме опасных событий, ущерб для человека наступает в случае превышения уровнями воздействий некоторых предельных (пороговых) значений. Для количественных оценок используется факторная модель «действующая нагрузка − критическая нагрузка» (или «несущая способность»). Предложенный метод позволит проводить количественную оценку экологических рисков, что в свою очередь будет способствовать выработке управленческих решений, минимизирующих не только вероятность проявления факторов экологической опасности, но и ущерб в случае их реализации. 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||