Реферат Конфликтология. Реферат, Конфликтология, Степанов Е.С.. Теория мотивации А. Маслоу

Скачать 96.2 Kb. Скачать 96.2 Kb.

|

|

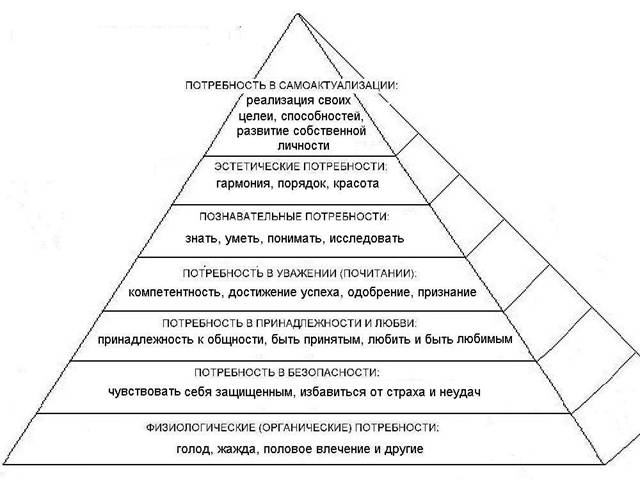

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Тверской государственный технический университет Реферат на тему «Теория мотивации А.Маслоу» Студент 2 курса ФИТ факультета Б.ИСТ.РВС.19.35 группы заочного отделения Степанов Е.С. Проверил: Михеев М.И. Тверь 2021 СодержаниеВведение 3 1. Краткая биография А.Х.Маслоу 5 2. Базовые потребности 7 3. Мотивация и теория психопатогенеза 24 4. Что остается от потребностей после удовлетворения? 25 5. Функциональная автономия 27 Заключение 28 Библиографический список 31 ВведениеЦели и задачи: попытаться сформулировать раскрыть и доказать позитивную теорию мотивации, которая удовлетворяла бы теоретическим требованиям и вместе с тем соответствовала бы уже имеющимся эмпирическим данным, как клиническим, так и экспериментальным. Объект исследования: проблема мотивации. Предмет исследования: проблема мотивации в теории А.Х. Маслоу. Теория А.Х. Маслоу во многом опирается на клинический опыт, но в то же самое время достойно продолжает функционалистскую традицию Джеймса и Дьюи; кроме того, она вобрала в себя лучшие черты холизма Вертхаймера, Гольдштейна и гештальтпсихологии, а также динамический подход Фрейда, Фромма, Хорни, Райха, Юнга и Адлера. Я постараюсь доказать, что можно назвать эту теорию холистическо-динамической по названиям интегрированных в ней подходов. В данной работе я постараюсь раскрыть некоторые из теоретических последствий постулированного нами подхода к изучению человеческой мотивации; она должна стать позитивным, здоровым противовесом тому одностороннему подходу, при котором основное внимание ученого обращено на фрустрацию и на вызванную фрустрацией патологию. Основным принципом организации мотивации человека служит иерархия препотентности базовых потребностей. В качестве главного динамического закона, приводящего в движение эту иерархию, мы выдвинули принцип пробуждения потребностей более высоких уровней по мере удовлетворения потребностей более низких уровней. До тех пор, пока не удовлетворены физиологические потребности, именно они играют доминирующую роль в организме, именно им подчинены все его силы и способности, именно они организуют их и направляют к единственной цели – к удовлетворению. Но, получив удовлетворение, пусть даже не полное, эти потребности отступают на задний план, уступая место потребностям следующего уровня, и теперь уже эти, более высокие потребности доминируют в организме и руководят поведением человека (человек теперь стремится не к утолению голода, а к безопасности). Этот же принцип действует и в отношении других групп потребностей – потребностей в любви, в самоуважении и в самоактуализации. 1. Краткая биография А.Х.МаслоуАбрахам Харальд Маслоу (Abraham Harold Maslow) родился в Бруклине, Нью-Йорк, в 1908 году. Он был сыном необразованных родителей-евреев, эмигрировавших из России. Родители очень хотели, чтобы он, старший из семи детей, получил образование. Первоначально, поступая в колледж, Маслоу собирался изучать закон, чтобы угодить отцу. Две недели, проведенные в Сити-колледже в Нью-Йорке, убедили его, что он никогда не станет адвокатом. В юношеские годы Маслоу перебрался в Университет Висконсина, где закончил официальный академический курс по психологии, получив степень бакалавра в 1930 году, магистра гуманитарных наук в 1031 и доктора в 1934 году. Во время учебы в Висконсине он работал с Гарри Харлоу (Harry Harlow), известным психологом, который в то время организовывал лабораторию приматов для изучения поведения макак резусов. Докторская диссертация Маслоу Была посвящена исследованию сексуального и доминантного поведения в колонии обезьян! Не задолго до переезда в Висконсин Маслоу женился на Берте Гудман. Брак и учеба в Университете были очень важными событиями в жизни Маслоу, он сказал: «Жизнь фактически не начиналась для меня, пока я не женился и не уехал в Висконсин». После получения докторской степени работал с известным теоретиком в области научения Э.Л. Торндайком в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Затем он перешел в Бруклинский колледж, где проработал 14 лет. В 1951 году Маслоу был назначен заведующим кафедры психологии в Университете Брандеис. Он оставался на этом посту до 1961 года, а затем был там профессором психологии. В 1969 году он ушел из Брандеис и стал работать в Благотворительном фонде У. П. Логлина в Менлоу-парк , Калифорния. В 1970 году в возрасте 62 лет Маслоу умер от сердечного приступа. Его работы : «Религии, ценности и вершинные переживания»(1964) «Эупсихея: дневник» (1965) «Психология науки: рекогносцировка» (1966) «Мотивация и личность» (1967) «По направлению к психологии бытия» (1968) «Новые измерения человеческой природы» (1971, сборник статей, опубликованных раннее) «Памяти Абрахама Маслоу»(1972, опубликован посмертно, при участии его жены) 2. Базовые потребности Физиологические потребности. За отправную точку при создании мотивационной теории обычно принимаются специфические потребности, которые принято называть физиологическими позывами (drives). В настоящее время мы стоим перед необходимостью пересмотреть устоявшееся представление об этих потребностях, и эта необходимость продиктована результатами последних исследований, проводившихся по двум направлениям. Мы говорим здесь, во-первых, об исследованиях в рамках концепции гомеостаза, и, во-вторых, об исследованиях, посвященных проблеме аппетита (предпочтения одной пищи другой), продемонстрировавших нам, что аппетит можно рассматривать в качестве индикатора актуальной потребности, как свидетельство того или иного дефицита в организме. Концепция гомеостаза предполагает, что организм автоматически совершает определенные усилия, направленные на поддержание постоянства внутренней среды, нормального состава крови. Кэннон описал этот процесс с точки зрения: 1) водного содержания крови, 2) солевого баланса, 3) содержания сахара, 4) белкового баланса, 5) содержания жиров, 6) содержания кальция, 7) содержания кислорода, 8) водородного показателя (кислотно-щелочной баланс) и 9) постоянства температуры крови. Очевидно, что этот перечень можно расширить, включив в него другие минералы, гормоны, витамины и т.д. Проблеме аппетита посвящено исследование Юнга, он попытался связать аппетит с соматическими потребностями. По его мнению, если организм ощущает нехватку каких-то химических веществ, то индивидуум будет чувствовать своеобразный, парциальный голод по недостающему элементу, или, иначе говоря, специфический аппетит. Вновь и вновь можно убедиться в невозможности и бессмысленности создания перечней фундаментальных физиологических потребностей; совершенно очевидно, что круг и количество потребностей, оказавшихся в том или ином перечне, зависит лишь от тенденциозности и скрупулезности его составителя. Пока нет оснований зачислить все физиологические потребности в разряд гомеостатических. Никто не располагает достоверными данными, убедительно доказавшими бы нам, что сексуальное желание, зимняя спячка, потребность в движении и материнское поведение, наблюдаемые у животных, хоть как-то связаны с гомеостазом. Мало того, при создании подобного перечня мы оставляем за рамками каталогизации широкий спектр потребностей, связанных с чувственными удовольствиями (со вкусовыми ощущениями, запахами, прикосновениями, поглаживаниями), которые также, вероятно, являются физиологическими по своей природе и каждое из которых может быть целью мотивированного поведения. Пока не найдено объяснения парадоксальному факту, заключающемуся в том, что организму присущи одновременно и тенденция к инерции, лени, минимальной затрате усилий, и потребность в активности, стимуляции, возбуждении. Физиологическую потребность, или позыв, нельзя рассматривать в качестве образца потребности или мотива, она не отражает законы, которым подчиняются потребности, а служит скорее исключением из правила. Позыв специфичен и имеет вполне определенную соматическую локализацию. Позывы почти не взаимодействуют друг с другом, с прочими мотивами и с организмом в целом. Хотя последнее утверждение нельзя распространить на все физиологические позывы (исключениями в данном случае являются усталость, тяга ко сну, материнские реакции), но оно неоспоримо в отношении классических разновидностей позывов, таких, как голод, жажда, сексуальный позыв. Любая физиологическая потребность и любой акт консумматорного поведения, связанный с ней, могут быть использованы для удовлетворения любой другой потребности. Так, человек может ощущать голод, но, на самом деле, это может быть не столько потребность в белке или в витаминах, сколько стремление к комфорту, к безопасности. И наоборот, не секрет, что стаканом воды и парой сигарет можно на некоторое время заглушить чувство голода. Вряд ли кто-нибудь возьмется оспорить тот факт, что физиологические потребности — самые насущные, самые мощные из всех потребностей, что они препотентны по отношению ко всем прочим потребностям. На практике это означает, что человек, живущий в крайней нужде, человек, обделенный всеми радостями жизни, будет движим, прежде всего, потребностями физиологического уровня. Если человеку нечего есть и если ему при этом не хватает любви и уважения, то все-таки в первую очередь он будет стремиться утолить свой физический голод, а не эмоциональный. Если все потребности индивидуума не удовлетворены, если в организме доминируют физиологические позывы, то все остальные потребности могут даже не ощущаться человеком; в этом случае для характеристики такого человека достаточно будет сказать, что он голоден, ибо его сознание практически полностью захвачено голодом. В такой ситуации организм все свои силы и возможности направляет на утоление голода; структура и взаимодействие возможностей организма определяются одной-единственной целью. Его рецепторы и эффекторы, его ум, память, привычки — все превращается в инструмент утоления голода. Те способности организма, которые не приближают его к желанной цели, до поры дремлют или отмирают. Желание писать стихи, приобрести автомобиль, интерес к родной истории, страсть к желтым ботинкам — все эти интересы и желания либо блекнут, либо пропадают вовсе. Человека, чувствующего смертельный голод, не заинтересует ничего, кроме еды. Он мечтает только о еде, он вспоминает только еду, он думает только о еде, он способен воспринять только вид еды и способен слушать только разговоры о еде, он реагирует только на еду, он жаждет только еды. Привычки и предпочтения, избирательность и привередливость, обычно сопровождающие физиологические позывы, придающие индивидуальную окраску пищевому и сексуальному поведению человека, настолько задавлены, заглушены, что в данном случае (но только в данном, конкретном случае) можно говорить о голом пищевом позыве и о чисто пищевом поведении, преследующем одну-единственную цель — цель избавления от чувства голода. В качестве еще одной специфической характеристики организма, подчиненного единственной потребности, можно назвать специфическое изменение личной философии будущего. Человеку, измученному голодом, раем покажется такое место, где можно до отвала наесться. Ему кажется, что если бы он мог не думать о хлебе насущном, то он был бы совершенно счастлив и не пожелал бы ничего другого. Саму жизнь он мыслит в терминах еды, все остальное, не имеющее отношения к предмету его вожделений, воспринимается им как несущественное, второстепенное. Он считает бессмыслицей такие вещи, как любовь, свобода, братство, уважение, его философия предельно проста и выражается присказкой: «Любовью сыт не будешь». О голодном нельзя сказать: «Не хлебом единым жив человек», потому что голодный человек живет именно хлебом и только хлебом. Приведенный пример, конечно же, относится к разряду экстремальных, и, хотя он не лишен реальности, все-таки это скорее исключение, нежели правило. В мирной жизни, в нормально функционирующем обществе экстремальные условия уже по самому определению — редкость. Несмотря на всю банальность этого положения, нужно остановиться на нем особо, хотя бы потому, что есть две причины, подталкивающие нас к его забвению. Первая причина связана с крысами. Физиологическая мотивация у крыс представлена очень ярко, а поскольку большая часть экспериментов по изучению мотивации проводится именно на этих животных, то исследователь иногда оказывается не в состоянии противостоять соблазну научного обобщения. Таким образом выводы, сделанные специалистами по крысам, переносятся на человека. Вторая причина связана с недопониманием того факта, что культура сама по себе является инструментом адаптации, и что одна из главных ее функций заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых индивидуум все реже и реже испытывал бы экстремальные физиологические позывы. В большинстве известных нам культур хронический, чрезвычайный голод является скорее редкостью, нежели закономерностью. Во всяком случае, сказанное справедливо для Соединенных Штатов Америки. Если мы слышим от среднего американца «я голоден», то мы понимаем, что он скорее испытывает аппетит, нежели голод. Настоящий голод он может испытать только в каких-то крайних, чрезвычайных обстоятельствах, не больше двух-трех раз за всю свою жизнь. Если при изучении человеческой мотивации ограничить себя экстремальными проявлениями актуализации физиологических позывов, то мы рискуем оставить без внимания высшие человеческие мотивы, что неизбежно породит однобокое представление о возможностях человека и его природе. Слеп тот исследователь, который, рассуждая о человеческих целях и желаниях, основывает свои доводы только на наблюдениях за поведением человека в условиях экстремальной физиологической депривации и рассматривает это поведение как типичное. Перефразируя уже упомянутую поговорку, можно сказать, что человек и действительно живет одним лишь хлебом, но только тогда, когда у него нет этого хлеба. Но что происходит с его желаниями, когда у него вдоволь хлеба, когда он сыт, когда его желудок не требует пищи? А происходит вот что — у человека тут же обнаруживаются другие (более высокие) потребности, и уже эти потребности овладевают его сознанием, занимая место физического голода. Стоит ему удовлетворить эти потребности, их место тут же занимают новые (еще более высокие) потребности, и так далее до бесконечности. Именно это имеется в виду, когда говорят, что человеческие потребности организованы иерархически. Такая постановка вопроса имеет далеко идущие последствия. Приняв наш взгляд на вещи, теория мотивации получает право пользоваться, наряду с концепцией депривации, не менее убедительной концепцией удовлетворения. В соответствии с этой концепцией удовлетворение потребности освобождает организм от гнета потребностей физиологического уровня и открывает дорогу потребностям социального уровня. Если физиологические потребности постоянно и регулярно удовлетворяются, если достижение связанных с ними парциальных целей не представляет проблемы для организма, то эти потребности перестают активно воздействовать на поведение человека. Они переходят в разряд потенциальных, оставляя за собой право на возвращение, но только в том случае, если возникнет угроза их удовлетворению. Удовлетворенная страсть перестает быть страстью. Энергией обладает лишь неудовлетворенное желание, неудовлетворенная потребность. Например, удовлетворенная потребность в еде, утоленный голод уже не играет никакой роли в текущей динамике поведения индивидуума. Этот тезис в некоторой степени опирается на гипотезу, суть которой состоит в том, что степень индивидуальной устойчивости к депривации той или иной потребности зависит от полноты и регулярности удовлетворения этой потребности в прошлом. Потребность в безопасности. После удовлетворения физиологических потребностей их место в мотивационной жизни индивидуума занимают потребности другого уровня, которые в самом общем виде можно объединить в категорию безопасности (потребность в безопасности; в стабильности; в зависимости; в защите; в свободе от страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях; другие потребности). Почти все, что говорилось выше о физиологических позывах, можно отнести и к этим потребностям, или желаниям. Подобно физиологическим потребностям, эти желания также могут доминировать в организме. Они могут узурпировать право на организацию поведения, подчинив своей воле все возможности организма и, нацелив их на достижение безопасности, и в этом случае мы можем с полным правом рассматривать организм как инструмент обеспечения безопасности. Так же, как в случае с физиологическим позывом, мы можем сказать, что рецепторы, эффекторы, ум, память и все прочие способности индивидуума в данной ситуации превращаются в орудие обеспечения безопасности. Так же, как в случае с голодным человеком, главная цель не только детерминирует восприятие индивидуума, но и предопределяет его философию будущего, философию ценностей. Для такого человека нет более насущной потребности, чем потребность в безопасности (иногда даже физиологические потребности, если они удовлетворены, расцениваются им как второстепенные, несущественные). Если это состояние набирает экстремальную силу или приобретает хронический характер, то мы говорим, что человек думает только о безопасности. Несмотря на то, что предполагается обсуждать мотивацию взрослого человека, Маслоу представляется, что для лучшего понимания потребности в безопасности имеет смысл понаблюдать за детьми, у которых потребности этого круга проявляются проще и нагляднее. Младенец реагирует на угрозу гораздо более непосредственно, чем взрослый человек, воспитание и культурные влияния еще не научили его подавлять и сдерживать свои реакции. Взрослый человек, даже ощущая угрозу, может скрыть свои чувства, смягчить их проявления настолько, что они останутся незамеченными для стороннего наблюдателя. Реакция же младенца целостна, он всем существом реагирует на внезапную угрозу — на шум, яркий свет, грубое прикосновение, потерю матери и прочую резкую сенсорную стимуляцию. Потребность в безопасности у детей проявляется и в их тяге к постоянству, к упорядочению повседневной жизни. Ребенку явно больше по вкусу, когда окружающий его мир предсказуем, размерен, организован. Всякая несправедливость или проявление непоследовательности, непостоянства со стороны родителей вызывают у ребенка тревогу и беспокойство. Вопреки расхожему мнению о том, что ребенок стремится к безграничной свободе, вседозволенности, детские психологи, педагоги и психотерапевты постоянно обнаруживают, что некие пределы, некие ограничения внутренне необходимы ребенку, что он нуждается в них. Или, если сформулировать этот вывод более корректно, — ребенок предпочитает жить в упорядоченном и структурированном мире, его угнетает непредсказуемость. Реакция испуга у детей, окруженных надлежащей заботой, возникает только в результате столкновения с такими объектами и ситуациями, которые представляются опасными и взрослому человеку. Потребность в безопасности здорового и удачливого представителя нашей культуры, как правило, удовлетворена. В нормальном обществе, у здоровых людей потребность в безопасности проявляется только в мягких формах, например, в виде желания устроиться на работу в компанию, которая предоставляет своим работникам социальные гарантии, в попытках откладывать деньги на «черный день», в самом существовании различных видов страхования (медицинское, страхование от потери работы или утраты трудоспособности, пенсионное страхование). Потребность в безопасности и стабильности обнаруживает себя и в консервативном поведении, в самом общем виде. Большинство людей склонно отдавать предпочтение знакомым и привычным вещам. Мне представляется, что тягой к безопасности в какой-то мере объясняется также исключительно человеческая потребность в религии, в мировоззрении, стремление человека объяснить принципы мироздания и определить свое место в универсуме. Можно предположить, что наука и философия как таковые в какой-то степени мотивированы потребностью в безопасности (позже мы поговорим и о других мотивах, лежащих в основе научных, философских и религиозных исканий). Потребность в безопасности редко выступает как активная сила, она доминирует только в ситуациях критических, экстремальных, побуждая организм мобилизовать все силы для борьбы с угрозой. Критическими или экстремальными ситуациями мы называем войны, болезни, стихийные бедствия, вспышки преступности, социальные кризисы, неврозы, поражения мозга, а также ситуации, отличающиеся хронически неблагоприятными, угрожающими условиями. Некоторые взрослые невротики в своем стремлении к безопасности уподобляются маленьким детям, хотя внешние проявления этой потребности у них несколько отличаются от детских. Все неизвестное, все неожиданное вызывает у них реакцию испуга, и этот страх обусловлен не физической, а психологической угрозой. Невротик воспринимает мир как опасный, угрожающий, враждебный. Невротик живет в неотступном предощущении катастрофы, в любой неожиданности он видит опасность. Неизбывное стремление к безопасности заставляет его искать себе защитника, сильную личность, на которую он мог бы положиться, которой он мог бы полностью довериться или даже подчиниться, как мессии, вождю, фюреру. Логично было бы предположить, что неожиданно возникшая угроза хаоса у большинства людей вызывает регресс мотивации с высших ее уровней к уровню безопасности. Естественной и предсказуемой реакцией общества на такие ситуации бывают призывы навести порядок, причем любой ценой, даже ценой диктатуры и насилия. Потребность в принадлежности и любви. После того, как потребности физиологического уровня и потребности уровня безопасности достаточно удовлетворены, актуализируется потребность в любви, привязанности, принадлежности, и мотивационная спираль начинает новый виток. Человек как никогда остро начинает ощущать нехватку друзей, отсутствие любимого, жены или детей. Он жаждет теплых, дружеских отношений, ему нужна социальная группа, которая обеспечила бы его такими отношениями, семья, которая приняла бы его как своего. Именно эта цель становится самой значимой и самой важной для человека. Он может уже не помнить о том, что когда-то, когда он терпел нужду и был постоянно голоден, само понятие «любовь» не вызывало у него ничего, кроме презрительной усмешки. Теперь же он терзаем чувством одиночества, болезненно переживает свою отверженность, ищет свои корни, родственную душу, друга. Приходится признать, что у нас очень мало научных данных об этой потребности, хотя именно она выступает в качестве центральной темы романов, автобиографических очерков, поэзии, драматургии, а также новейшей социологической литературы. Эти источники дают нам самое общее представление о деструктивном влиянии на детскую психику таких факторов, как частые переезды семьи с одного места жительства на другое; индустриализация и вызванная ею общая гипермобильность населения; отсутствие корней или утрата корней; утрата чувства дома, разлука с семьей, друзьями, соседями; постоянное ощущение себя в роли приезжего, пришельца, чужака. Мы еще не привыкли к мысли, что человеку крайне важно знать, что он живет на родине, у себя дома, рядом с близкими и понятными ему людьми, что его окружают «свои», что он принадлежит определенному клану, группе, коллективу, классу. Мне думается, что стремительное развитие так называемых групп встреч и прочих групп личностного роста, а также клубов по интересам, в какой-то мере продиктовано неутоленной жаждой общения, потребностью в близости, принадлежности, стремлением преодолеть чувство одиночества. Складывается впечатление, что цементирующим составом какой-то части подростковых банд стали неутоленная жажда общения, стремление к единению перед лицом врага, причем врага неважно какого. Само существование образа врага, сама угроза, которую содержит в себе этот образ, способствуют сплочению группы. Невозможность удовлетворить потребность в любви и принадлежности, как правило, приводит к дезадаптации, а порой и к более серьезной патологии. В нашем обществе сложилось амбивалентное отношение к любви и нежности, и особенно к сексуальным способам выражения этих чувств; почти всегда проявление любви и нежности наталкивается на то или иное табу или ограничение. Практически все теоретики психопатологии сходятся во мнении, что в основе нарушений адаптации лежит неудовлетворенная потребность в любви и привязанности. Этой теме посвящены многочисленные клинические исследования, в результате которых мы знаем об этой потребности больше, чем о любой другой, за исключением разве что потребностей физиологического уровня. В нашем понимании «любовь» не является синонимом «секса». Сексуальное влечение как таковое мы анализируем при рассмотрении физиологических позывов. Однако, когда речь идет о сексуальном поведении, мы обязаны подчеркнуть, что его определяет не одно лишь сексуальное влечение, но и ряд других потребностей, и первой в их ряду стоит потребность в любви и привязанности. Кроме того, не следует забывать, что потребность в любви имеет две стороны: человек хочет и любить, и быть любимым. Потребность в признании. Каждый человек (за редкими исключениями, связанными с патологией) постоянно нуждается в признании, в устойчивой и, как правило, высокой оценке собственных достоинств, каждому из нас необходимы и уважение окружающих нас людей, и возможность уважать самого себя. Потребности этого уровня подразделяются на два класса. В первый входят желания и стремления, связанные с понятием «достижение». Человеку необходимо ощущение собственного могущества, адекватности, компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и свободы. Во второй класс потребностей мы включаем потребность в репутации или в престиже (мы определяем эти понятия как уважение окружающих), потребность в завоевании статуса, внимания, признания, славы. Вопрос об этих потребностях лишь косвенно поднимается в работах Альфреда Адлера и его последователей и почти не затрагивается в работах Фрейда. Однако сегодня психоаналитики и клинические психологи склонны придавать большее значение потребностям этого класса. Удовлетворение потребности в оценке, уважении порождает у индивидуума чувство уверенности в себе, чувство собственной значимости, силы, адекватности, чувство, что он полезен и необходим в этом мире. Неудовлетворенная потребность, напротив, вызывает у него чувство униженности, слабости, беспомощности, которые, в свою очередь, служат почвой для уныния, запускают компенсаторные и невротические механизмы. Потребность в самоактуализации. Даже в том случае, если все вышеперечисленные потребности человека удовлетворены, мы вправе ожидать, что он вскоре вновь почувствует неудовлетворенность, неудовлетворенность оттого, что он занимается совсем не тем, к чему предрасположен. Ясно, что музыкант должен заниматься музыкой, художник — писать картины, а поэт — сочинять стихи, если, конечно, они хотят жить в мире с собой. Человек обязан быть тем, кем он может быть. Человек чувствует, что он должен соответствовать собственной природе. Эту потребность можно назвать потребностью в самоактуализации. Термин «самоактуализация», изобретенный Куртом Гольдштейном, употребляется в несколько более узком, более специфичном значении. Говоря о самоактуализации, имеется в виду стремление человека к самовоплощению, к актуализации заложенных в нем потенций. Это стремление можно назвать стремлением к идиосинкразии, к идентичности. Очевидно, что у разных людей эта потребность выражается по-разному. Один человек желает стать идеальным родителем, другой стремится достичь спортивных высот, третий пытается творить или изобретать. Похоже, что на этом уровне мотивации очертить пределы индивидуальных различий почти невозможно. Как правило, человек начинает ощущать потребность в самоактуализации только после того, как удовлетворит потребности нижележащих уровней. Предпосылки для удовлетворения базовых потребностей. Можно назвать ряд социальных условий, необходимых для удовлетворения базовых потребностей; ненадлежащее исполнение этих условий может самым непосредственным образом воспрепятствовать удовлетворению базовых потребностей. В ряду этих условий можно назвать: свободу слова, свободу выбора деятельности (то есть человек волен делать все, что захочет, лишь бы его действия не наносили вреда другим людям), свободу самовыражения, право на исследовательскую активность и получение информации, право на самозащиту, а также социальный уклад, характеризующийся справедливостью, честностью и порядком. Несоблюдение перечисленных условий, нарушение прав и свобод воспринимается человеком как личная угроза. Эти условия нельзя отнести к разряду конечных целей, но люди часто ставят их в один ряд с базовыми потребностями, которые имеют исключительное право на это гордое звание. Люди ожесточенно борются за эти права и свободы именно потому, что, лишившись их, они рискуют лишиться и возможности удовлетворения своих базовых потребностей. Если вспомнить, что когнитивные способности (перцептивные, интеллектуальные, способность к обучению) не только помогают человеку в адаптации, но и служат удовлетворению его базовых потребностей, то становится ясно, что невозможность реализации этих способностей, любая их депривация или запрет на них автоматически угрожает удовлетворению базовых потребностей. Только согласившись с такой постановкой вопроса, мы сможем приблизиться к пониманию истоков человеческого любопытства, неиссякаемого стремления к познанию, к мудрости, к открытию истины, неизбывного рвения в разрешении загадок вечности и бытия. Сокрытие истины, цензура, отсутствие правдивой информации, запрет на коммуникацию угрожают удовлетворению всех базовых потребностей. Потребность в познании и понимании. Мы мало знаем о когнитивных импульсах, и в основном оттого, что они мало заметны в клинической картине психопатологии, им просто нет места в клинике, во всяком случае, в клинике, исповедующей медицинско-терапевтический подход, где все силы персонала брошены на борьбу с болезнью. В когнитивных позывах нет той причудливости и страстности, той интриги, что отличает невротическую симптоматику. Когнитивная психопатология невыразительна, едва уловима, ей часто удается ускользнуть от разоблачения и представиться нормой. Она не взывает к помощи. До сих пор мы лишь упоминали когнитивные потребности. Стремление к познанию универсума и его систематизации рассматривалось либо как средство достижения базового чувства безопасности, либо как разновидность потребности в самоактуализации, свойственная умным, образованным людям. Обсуждая необходимые для удовлетворения базовых потребностей предпосылки, в ряду прочих прав и свобод мы говорили и о праве человека на информацию, и о свободе самовыражения. Но все, что говорилось до сих пор, еще не позволяет судить о том, какое место занимают в общей структуре мотивации любопытство, потребность в познании, тяга к философии и эксперименту и т.д., — все суждения о когнитивных потребностях, прозвучавшие раньше, в лучшем случае можно счесть намеком на существование проблемы. Имеется достаточно оснований для того, чтобы заявить: в основе человеческой тяги к знанию лежат не только негативные детерминанты (тревога и страх), но и позитивные импульсы, импульсы per se, потребность в познании, любопытство, потребность в истолковании и понимании. 1. Феномен, подобный человеческому любопытству, можно наблюдать и у высших животных. Обезьяна, обнаружив неизвестный ей предмет, старается разобрать его на части, засовывает палец во все дырки и щели — одним словом, демонстрирует образец исследовательского поведения, не связанного ни с физиологическими позывами, ни со страхом, ни с поиском комфорта. Эксперименты Харлоу также можно счесть аргументом в пользу нашего тезиса, достаточно убедительным и вполне корректным с эмпирической точки зрения. 2. История человечества знает немало примеров самоотверженного стремления к истине, наталкивающегося на непонимание окружающих, нападки и даже на реальную угрозу жизни. Бог знает, сколько людей повторили судьбу Галилея. 3. Всех психологически здоровых людей объединяет одна общая особенность: всех их влечет навстречу хаосу, к таинственному, непознанному, необъясненному. Именно эти характеристики составляют для них суть привлекательности; любая область, любое явление, обладающее ими, представляет для этих людей интерес. И наоборот — все известное, разложенное по полочкам, истолкованное вызывает у них скуку. 4. Немало ценной информации могут дать нам экстраполяции из области психопатологии. Компульсивно-обсессивные невротики (как и невротики вообще), солдаты с травматическими повреждениями мозга, описанные Гольдштейном, эксперименты Майера с крысами — во всех случаях мы имеем дело с навязчивой, тревожной тягой ко всему знакомому и ужас перед незнакомым, неизвестным, неожиданным, непривычным, неструктурированным. 5. Складывается впечатление, что фрустрация когнитивных потребностей может стать причиной серьезной психопатологии. Об этом также свидетельствует ряд клинических наблюдений. 6. В практике Маслоу было несколько случаев, когда он вынужден был признать, что патологическая симптоматика (апатия, утрата смысла жизни, неудовлетворенность собой, общая соматическая депрессия, интеллектуальная деградация, деградация вкусов и т.п.) у людей с достаточно развитым интеллектом была вызвана исключительно одной лишь необходимостью прозябать на скучной, тупой работе. Несколько раз он пробовал воспользоваться подходящими случаю методами когнитивной терапии (советовал пациенту поступить на заочное отделение университета или сменить работу), и это помогало. Ему приходилось сталкиваться со множеством умных и обеспеченных женщин, которые не были заняты никаким делом, в результате чего их интеллект постепенно разрушался. Он советовал им заняться хоть чем-нибудь, и если они следовали совету, то Маслоу наблюдал улучшение их состояния или даже полное выздоровление, и это еще раз убеждает в том, что когнитивные потребности существуют. 7. Потребность знать и понимать проявляется уже в позднем младенчестве. У ребенка она выражена, пожалуй, даже более отчетливо, чем у взрослого человека. Детей не нужно учить любопытству. Детей можно отучить от любопытства; именно эта трагедия разворачивается в наших детских садах и школах. 8. И, наконец, удовлетворение когнитивных потребностей приносит человеку чувство глубочайшего удовлетворения, оно становится источником высших, предельных переживаний. Очень часто, рассуждая о познании, мы не отличаем этот процесс от процесса обучения, и в результате оцениваем его только с точки зрения результата, совершенно забывая о чувствах, связанных с постижением, озарением, инсайтом. А между тем, доподлинное счастье человека связано именно с этими мгновениями причастности к высшей истине. Осмелюсь заявить, что именно эти яркие, эмоционально насыщенные мгновения только и имеют право называться лучшими мгновениями человеческой жизни. Эстетические потребности. Об этих потребностях знаем меньше, чем о каких-либо других, но обойти вниманием эту неудобную (для ученого-естествоиспытателя) тему нам не позволяют убедительные аргументы в пользу ее значимости, которые со всей щедростью предоставляют нам история человечества, этнографические данные и наблюдения за людьми, которых принято называть эстетами. Маслоу предпринял несколько попыток к тому, чтобы исследовать эти потребности в клинике, на отдельных индивидуумах, и смог выяснить, что некоторые люди действительно испытывают эти потребности, у некоторых людей они на самом деле проявляются. Такие люди, лишенные эстетических радостей в окружении уродливых вещей и людей, в буквальном смысле этого слова заболевают, и заболевание – это очень специфично. Лучшим лекарством от него служит красота. Такие люди выглядят изнеможденными, и немощь их может излечить только красота. Эстетические потребности обнаруживаются практически у любого здорового ребенка. Те или иные свидетельства их существования можно обнаружить в любой культуре, на любой стадии развития человечества, начиная с первобытного человека. 3. Мотивация и теория психопатогенезаИтак, мы оцениваем содержание осознанной мотивации как более или менее важное в зависимости от того, в какой мере оно связано с базовыми целями. Желание съесть мороженое может быть косвенным выражением потребности в любви, и в этом случае оно является чрезвычайно важной мотивацией. Но если причина нашей потребности в мороженом исключительно внешняя, если нам жарко и мы просто-напросто хотим чего-нибудь прохладного или у нас неожиданно разыгрался аппетит, то это желание можно отнести к разряду несущественных. Нужно относиться к повседневным осознанным желаниям лишь как к симптомам, как к внешним проявлениям иных, более базовых потребностей и желаний. Если же мы будем принимать их за чистую монету, если мы примемся оценивать мотивационную жизнь индивидуума по этим внешним, поверхностным симптомам, поленимся искать их подоплеку, мы можем очень сильно ошибиться. Преграды, встающие на пути удовлетворения внешних, несущественных желаний, не грозят человеку ничем существенным, но если неудовлетворенными окажутся важные, базовые потребности, ему угрожает психопатология. А потому любая теория психопатогенеза должна иметь в своей основе верную теорию мотивации. Конфликт или фрустрация не обязательно приводят к патологии, но они становятся серьезными патогенными факторами тогда, когда угрожают удовлетворению базовых потребностей или тех парциальных желаний, которые тесно связаны с базовыми потребностями. 4. Что остается от потребностей после удовлетворения?Маслоу утверждает, что человек, удовлетворив свою базовую потребность, будь то потребность в любви, в безопасности или в самоуважении, лишается ее. Если предполагать за ним эту потребность, то не более чем в метафизическом смысле, в том же смысле, в каком сытый человек голоден, а наполненная вином бутылка — пуста. Если нас интересует, что в действительности движет человеком, а не то, чем он был, будет или может быть движим, то мы должны признать, что удовлетворенная потребность не может рассматриваться как мотив. С практической точки зрения правильно было бы считать, что этой потребности уже не существует, что она угасла. Считаю необходимым особо подчеркнуть этот момент, так как во всех известных мне теориях мотивации его либо обходят стороной, либо трактуют совершенно иначе. На основании всего вышеизложенного А.Х. Маслоу заявил, что человека, неудовлетворенного в какой-либо из базовых потребностей, должны рассматривать как больного или, по меньшей мере «недочеловеченного» человека. Нас ничто не останавливает, когда мы называем больными людей, страдающих от нехватки витаминов и микроэлементов. Но кто сказал, что нехватка любви менее пагубна для организма, чем нехватка витаминов? Зная о патогенном влиянии на организм неразделенной любви, кто возьмется обвинить в ненаучности на том лишь основании, что Маслоу пытался ввести в сферу научного рассмотрения такую «ненаучную» проблему, как проблема ценностей? Терапевт, столкнувшись с цингой или пеллагрой, рассуждает о роли витаминов, с тем же правом психолог говорит о ценностях. Следуя этой аналогии, можно сказать, что главной движущей силой здорового человека является потребность в развитии и полной актуализации заложенных в нем способностей. Если человек постоянно ощущает влияние иной потребности, его нельзя считать здоровым человеком. Он болен, и эта болезнь так же серьезна, как нарушение солевого или кальциевого баланса. Может быть, это заявление покажется парадоксальным. В таком случае можно быть уверенными, что этот парадокс — лишь один из множества, которые ожидают нас при исследовании глубин человеческой мотивации. Невозможно понять сущность человека, не задав себе вопроса: «Что нужно этому человеку от жизни, чего он ищет в ней?» 5. Функциональная автономияГордон Олпорт сформулировал и ввел в научный обиход принцип, гласящий, что средство достижения цели может подменить собой цель и само по себе стать источником удовлетворения, то есть может стать самоцельным в сознании индивидуума. Этот принцип лишний раз убеждает нас в том, что обучение играет важнейшую роль в мотивации человека. Но не это существенно, а то, что он заставляет нас заново пересмотреть все изложенные выше законы человеческой мотивации. Парадокс Олпорта ни в коем случае не противоречит им, он дополняет и развивает их. Вопрос о том, насколько уместно рассматривать эти средства-цели в качестве базовых потребностей и насколько они удовлетворяют выдвинутым выше критериям отнесения потребности в разряд базовых, остается открытым и требует специальных исследований. ЗаключениеКак бы то ни было, мы уже убедились в том, что на базовые потребности, удовлетворяемые достаточно постоянно и достаточно длительное время, уже не оказывают такого существенного влияния ни условия, необходимые для их удовлетворения, ни сам факт их удовлетворения или неудовлетворения. Если человек в раннем детстве был окружен любовью, вниманием и заботой близких людей, если его потребности в безопасности, в принадлежности и любви были удовлетворены, то, став взрослым, он будет более независим от этих потребностей, чем среднестатистический человек. А.Х.Маслоу считал, что так называемый сильный характер является самым важным следствием функциональной автономии. Сильный, здоровый, автономный человек не боится осуждения окружающих людей, он не ищет их любви и не заискивает перед ними, и эта его способность обусловлена чувством базового удовлетворения. Испытываемые им чувство безопасности и причастности, его любовь и самоуважение функционально автономны или, говоря другими словами, не зависят от факта удовлетворения потребности, лежавшей в их основе. Эту теорию можно назвать холистическо-динамической по названиям интегрированных в ней подходов. Цель и средство Если проанализировать наши обычные желания, то мы обнаружим по меньшей мере одну общую объединяющую их характеристику. Я говорю здесь о том, что эти желания предстают перед нами не как цель, но скорее как средство достижения некой цели. Человек желает заработать побольше денег, чтобы купить новый автомобиль. В свою очередь, автомобиль он хочет купить для того, чтобы не чувствовать себя "хуже" соседа, который недавно купил новый автомобиль, то есть для того, чтобы сохранить самоуважение, уважение и любовь окружающих. Взявшись за анализ человеческих желаний (я имею в виду осознанные желания), мы очень скоро обнаружим, что за каждым из них стоит какое-то другое, более фундаментальное желание, которое правильнее было бы назвать целью или ценностью. Другими словами, при анализе человеческих желаний мы сталкиваемся с той же ситуацией, что и при анализе психопатологической симптоматики. Изучение симптомов – крайне полезное занятие, но всегда следует помнить, что нас интересует не симптом сам по себе, а его значение, его причины и последствия. Изучение отдельного симптома почти бессмысленно, но анализ общей динамики симптомов полезен и плодотворен, потому что только на основании такого анализа мы можем поставить правильный диагноз и назначить курс лечения. Так же и отдельно взятое желание интересно нам не само по себе, а только в связи с конечной целью, проявляющейся в нем, в связи с его потаенным смыслом, подоплекой, вскрываемыми только посредством глубинного анализа. Глубинный анализ тем и хорош, что всегда подразумевает существование некой личностной цели, или потребности, глубже которых уже ничего нет, удовлетворение которых само по себе есть целью. Характерная особенность этих потребностей состоит в том, что они, как правило, не обнаруживают себя непосредственно, а выступают скорее как своеобразный концептуальный источник множества специфических, осознаваемых желаний. Другими словами, именно эти базовые цели и стремления должны быть главным предметом исследования человеческой мотивации. Все вышеизложенное заставляет нас сформулировать одно очень важное требование, которое необходимо учитывать при построении мотивационной теории. Поскольку базовые цели не всегда представлены в сознании, то нам придется иметь дело с очень сложной проблемой – с проблемой бессознательного. Изучение только сознательной мотивации, даже самое тщательное, оставляет за рамками рассмотрения очень многие человеческие мотивы, которые не менее, а, быть может, и более важны, чем те, что представлены в сознании. Психоанализ неоднократно демонстрировал нам, что связь между осознаваемым желанием и лежащей в его основе базовой неосознаваемой целью не обязательно прямолинейна. Эта взаимосвязь может быть даже отрицательной, как это бывает в случае реактивных образований. Таким образом, мы должны признать, что отрицание роли бессознательного делает невозможным построение теории мотивации. Библиографический список1. Олпорт, Дж., Модель и рост личности, Нью-Йорк: Холт, Ринхарт Винстон, 1961. 2. Олпорт, Дж., Личностные и социальные столкновения,Бостон: Бэкон, 1960. 3. Олпорт, Дж., Вемон, П., Учение в выражении движениями, Нью-Йорк: Макмиллан, 1933. 4. Кэннон, В.Дж.. Мудрость в теле. Нью-Йорк: Нортон, 1932. 5. Голдфарб, В., Психологические лишения в раннем детстве и последующие урегулирования их, Ортопсихиат., 1945, 15, 247—255. 6. Голдстен, K., Организм, Нью-Йорк: Американская книга, 1939. 7. Харлоу Х.Ф., Умелое управление мотивациями Леминга. Психол., 1950 40, 228—234. 8. Хани, К., Невротическая Личность в наше время, Нью-Йорк: Нортон, 1937. 9. Хани, К., Неврозы и Гуманистический рост, Нью-Йорк: Нортон, 1950. 10. Майер, Н.Р.Ф., Изучение ненормального поведения у мышей, Нью-Йорк: Харпер и Роу, 1939. 11. Mаслоу, A.H., Отношение психологии к существу., Нью-Йорк: Ван Ностренд Ринхолд, 1968. 12. Mаслоу, A.Х., Влияние на формирование предпочтения, Психол. 1937, 21, 162—180, 13. Маслоу, A. Х., Теория мотивации: биологические причины значения жизни, Гуманистика, Психол., 1967, 7, 93—127. 14. Ренд, A., The Fountainhead, Indianapolis: Бобс-Mеррилл, 1943. 15. Вульф, В., Выразительность личности, Нью-Йорк: Харпер и Роу, 1943. 16. Юнг, П.Т., Аппетит, вкус и привычка питаться; обзор критиков, Psychol. Bull., 1948, 45, 289—320. 17. Юнг, П.Т., Экспериментальный анализ аппетита, Психол., 1941, 38, 129—164. |