Трудовая миграция в Китае. Трудовая миграция в Китае

Скачать 0.93 Mb. Скачать 0.93 Mb.

|

|

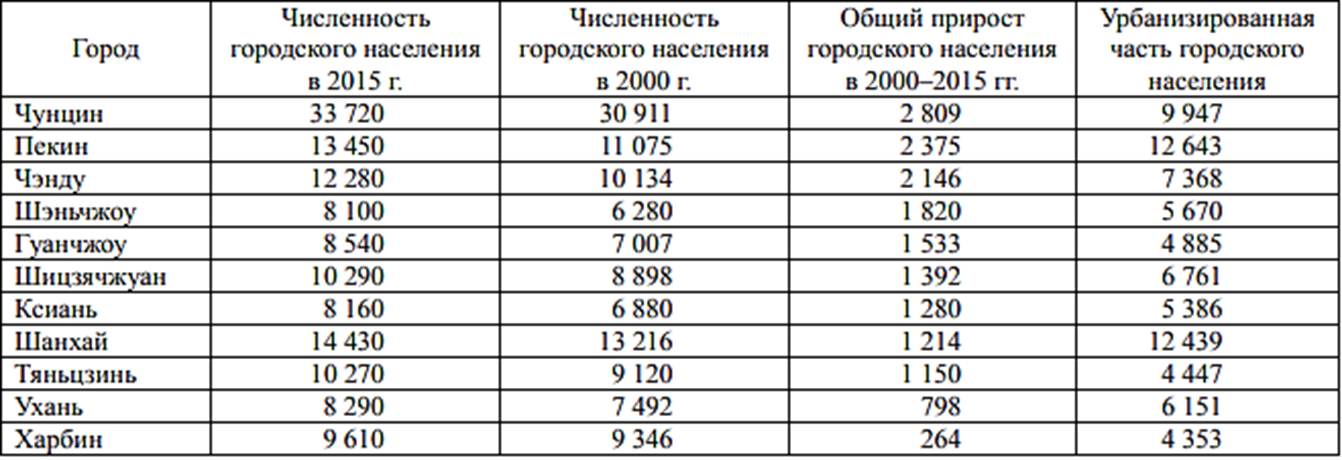

Трудовая миграция в Китае Трудовая миграция в современном Китае является одной из сложных социально-демографических явлений. На современном этапе социально-экономического развития Китая трудовая миграция стала важным фактором преобразования и развития общества, поскольку под воздействием миграционных процессов меняются социальная структура, этнический состав, размещение и расселение населения. К изучению миграции как социально-демографического явления ученые используют широкий спектр теоретических подходов. Миграция (migration) в переводе с латинского языка означает перемещение, переселение. Понятие «миграция населения», характеризуя территориальную мобильность населения, приобретает обобщенный характер и отождествляется с понятием «миграционное движение». Причины роста трудовых мигрантов Китая следует искать, прежде всего, в области демографии и экономики страны. В современном мире «Китай – самая населенная страна. Население Китая, несмотря на усилия китайского правительства, направленные на сокращение рождаемости, продолжает расти: за 10 лет – с момента проведения предыдущей переписи – численность жителей Китая выросла еще на 5,84%, или на 74 млн. человек, то есть почти на 7,5 млн. человек в год». В Китае трудоустройство огромных масс населения всегда было проблемой в стране. «Экономическая реформа усилила подвижность населения и привела к тому, что внешняя миграция населения Китая в настоящее время является беспрецедентной в истории страны. По масштабам и географии она значительно превышает миграционные потоки в связи с образованием КНР, создавшей за рубежами страны многочисленную эмигрантскую общину, которая насчитывает от 30 до 50 млн. человек, проживающих в 164 странах мира. При этом только за последние годы КНР покинуло около 10 млн. человек». Перед Китаем в условиях ограниченной сырьевой базы и недостатка природных ресурсов остро встает проблема перенаселенности территории. «Нехватка пригодных для земледелия территорий ведет к тому, что в сельской местности значительная доля трудоспособного населения либо остается безработной, либо не имеет постоянного заработка. При этом сельские жители составляют около половины всего населения страны, поэтому перед Китаем остро встает вопрос трудоустройства излишней рабочей силы. По разным оценкам, от 150 до 275 миллионов людей, живущих в деревне, нуждаются в трудоустройстве». Привлечение дешевой рабочей силы является фактором трудовых миграционных потоков из Китая. Так, например, «экономическая структура китайских мигрантов в Российской Федерации характеризуется сравнительно высокой долей занятых на работах с применением тяжелого физического труда. По данным социологического исследования, работники из Китая привлекаются главным образом на работы с ручным или машинным трудом. Ручной или машинно-ручной труд с технологическими особенностями производства в строительстве, сельском хозяйстве воспринимается трудящимися мигрантами как естественно-необходимый. Поэтому свои условия труда они оценивают в основном как нормальные» Урбанизация как закономерный результат экономических реформ. Урбанизация — это рост городов вследствие перемещения населения из сельских районов в поисках лучшей работы и лучших условий для жизни. Большие и малые города находятся в центре стремительно меняющейся мировой экономики — они причина и следствие мирового экономического роста. Неравномерность экономического и инвестиционного развития Китая привела к существенной дифференциации уровня жизни в стране и усилила стремление населения к переезду в города, где есть возможности для получения хорошей работы и высокой зарплаты. За период 1950–2015 гг. численность городского населения увеличилась на 710 млн чел., или в 12,5 раза, и на начало 2016 г. составила 772 млн чел. Коэффициент урбанизации вырос с 26,4 % в 1981 г. до 54,8 % в 2015 г., причем вклад внутренних миграций в этот процесс составил 83 % . В таблице 1 представлены масштабы урбанизации в городах Китая, численность которых превышает 8 млн. чел., при этом под урбанизированной частью понимается потенциал роста численности городов, реализованный посредством внутренней миграции. По оценке специалистов, к 2030 г. в китайских мегаполисах будет проживать 50 % населения страны.  Таблица 1  Согласно данным официальной статистики, динамика численности мигрирующего населения в Китае имеет положительную тенденцию: в 2015 г. она составила 247 млн чел., что на 126 млн чел., или в 2 раза, больше уровня 2000 г. Численность населения с непостоянной регистрацией возросла на 150 млн чел., или также в 2 раза. Количество жителей с непостоянной регистрацией всегда заведомо больше количества мигрантов, поскольку включает тех, кто уже прибыл на новое место, но продолжает жить со старой пропиской. Китайские специалисты предполагают, что в дальнейшем и число мигрантов, и число лиц с непостоянной пропиской будет увеличиваться и к 2050 г. достигнет 350 млн чел.  Динамика численности мигрирующего населения и населения с непостоянной регистрацией в Китае за 2000–2015 гг.   Таблица 2 Армия мигрантов значительно воздействует на социально-демографическую ситуацию в городах, которые являются конечным пунктом реализации их миграционного потенциала. Данные Национального статистического бюро Китая говорят о постоянной реструктуризации численности жителей городов в пользу приезжих и тех, кто живет там менее шести месяцев. Как видно из таблицы 2, за пятилетний период с 2011 по 2015 г. доля тех, кто не имеет постоянной прописки, и тех, у кого прописка не совпадает с фактическим местом жительства, выросла с 21,16 до 23,85 %. Объем выборки существенно возрос. Все это говорит о значительных масштабах внутренней миграции населения, которую регистрирует статистика.  По оценке китайских специалистов, 70 % мигрантов – это люди в возрасте от 16 до 35 лет. Средний возраст мигрантов – 27,3 года; 78,7 % из них – это крестьяне; средний состав семей этих людей – 2,3 чел.; 86,8 % из них закончили только среднюю школу. Большая часть мигрантов зарабатывает в месяц от 300 до 600 юаней (от 36 до 72 долларов США). Около трети мигрантов составляют женщины. Большинство мигрантов нанимается на работу, которая обычно рассматривается как грязная, опасная или тяжелая и не является привлекательной для местных жителей. Большинство мигрантов занято в строительстве, торговле, пищевой промышленности, а также предоставляет разного рода социальные и бытовые услуги. Под влиянием внутренней миграции существенной трансформации подвергается и экономическая ситуация в городах, уклад жизни китайцев. С одной стороны, миграция внесла значительный вклад в рост экономики Китая, обеспечив 16 % роста ВВП КНР за последние 20 лет, т. е. она является фактором, способствующим промышленному развитию городов, диверсификации рынка товаров и услуг, решению проблем бедности и реализации стратегии развития сельских районов. С другой стороны, дешевая рабочая сила является конкурентным преимуществом, и в Китае зачастую стирается граница между использованием рабочей силы и ее эксплуатацией. Десятки миллионов трудовых мигрантов стали инструментом для ускорения индустриализации и урбанизации, оставаясь при этом «второсортными» гражданами, не имеющими прав, социальной защиты и доступа к системе социального обеспечения. Сверхвысокая продолжительность рабочего времени мигрантов, отсутствие социального страхования, дискриминация в сфере занятости по признаку наличия прописки, отсутствие возможностей для получения образования и профессиональной переподготовки, рост «городской бедноты», профессиональные заболевания, проблемы с воспитанием детей, которые годами остаются без родительской опеки, – далеко не полный перечень острых социальных проблем, сопровождающих внутреннюю миграцию сегодняшнего Китая. При отсутствии активных действий для решения указанных миграционных проблем Китай, несмотря на свои успехи в экономическом и инновационном развитии, по уровню качества жизни населения может быть отброшен на столетие назад. На сегодняшний день социально-экономическое положение внутренних трудовых мигрантов в Китае имеет ряд проблем. К ним относятся «неопределенный социально-правовой статус, недостаточная трудовая квалификация для работы на производстве и других сферах деятельности, нуждающихся в специалистах, поскольку большинство рабочих мигрантов трудоспособного возраста не проходили профессиональную подготовку. Другой проблемой внутренних мигрантов является недостаточная социальная поддержка в вопросах трудоустройства в условиях отсутствия рабочих мест в городах. В сфере оказания медицинской помощи мигранты могут ее получать в чрезвычайных ситуациях на платных условиях. На получение пенсии мигранты могут рассчитывать в том случае, если были включены в программу накопительного страхования. Таким образом, внутренние мигранты в Китае испытывают ряд трудностей, связанных с их социально-правовым положением». Итак, демографические и профессионально-квалификационными проблемы населения Китая актуализирует миграцию рабочей силы, как внутри страны, так и за ее пределы. Значительное демографическое давление, избыточность рынка труда, высокий уровень безработицы в Китае обуславливает дальнейший рост миграционных трудовых потоков. |