Тест АВВГ. Увеличивается, уменьшается Амилоидоз органов нервной системы характерен для людей новорождённых, молодых, пожилых

Скачать 365 Kb. Скачать 365 Kb.

|

|

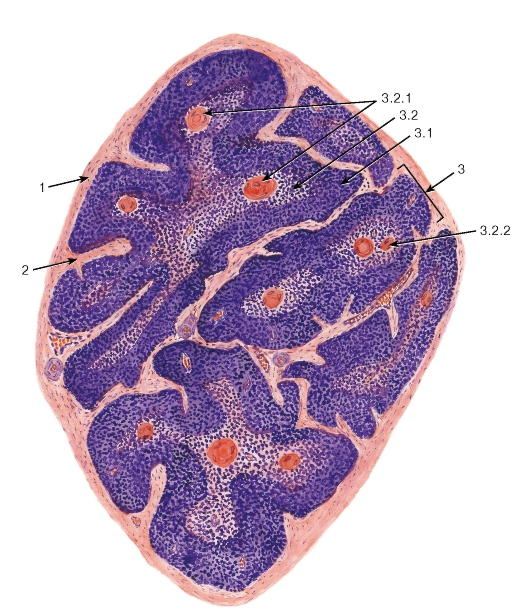

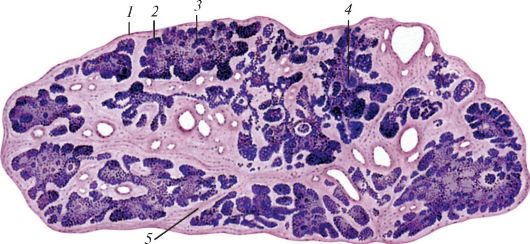

Рубежный тест № 3 по курсу «Актуальные вопросы возрастной гистологии» При старении в нейронах количество липофусцина: Не изменяется, увеличивается, уменьшается; Амилоидоз органов нервной системы характерен для людей: новорождённых, молодых, пожилых; Концентрация рибосом в нейронах с возрастом увеличивается, уменьшается, не изменяется, может увеличиваться и уменьшаться; В старости в нейронах мозга число дендритов и количество их ветвлений: уменьшается, увеличивается, не изменяется; В старости в ганглиях вегетативной нервной системы количество нейронов: не изменяется, увеличивается, уменьшается С возрастом увеличивается размер нейронов: крупных, средних, мелких; Количество дендро-дендритических аксонов при старении: не изменяется, уменьшается, увеличивается; Диаметр зрачка с возрастом: не изменяется, уменьшается, увеличивается; Ширина борозд конечного мозга при старении: не изменяется, уменьшается, увеличивается; Скорость проведения импульса по нервному волокну с возрастом: не изменяется, увеличивается, уменьшается. Эмбриональный источник развития миокарда и эпикарда: миотом энтодерма висцеральный листок спланхнотома мезенхима париетальный листок спланхнотома 12. Источником развития сосудов является: эктодерма сомиты энтодерма мезенхима нервная трубка 13. После повреждения восстановление мышечных волокон миокарда происходит преимущественно за счет: гладкой мышечной ткани размножения кардиомиоцитов соединительной ткани 14. Компенсаторные возможности сосудистого русла в процессе старения: снижаются не изменяются возрастают 15. При старении в кардиомиоцитах: снижается ядерно-цитоплазматическое отношение, увеличивается содержание патологических митохондрий увеличивается ядерно-цитоплазматическое отношение, увеличивается содержание патологических митохондрий 16. После травмы хорошо регенерируют: крупные артерии крупные вены сосуды МЦР 17. Уплотнение сосудистой стенки и склеротические изменения с возрастом наиболее выражены в: аорте бедренной артерии бедренной вены 18. Проницаемость капилляров с возрастом: уменьшается увеличивается не изменяется 19. Эластические мембраны артерий с возрастом: становятся более выраженными подвергаются распаду и фрагментации не изменяются 20. С возрастом просвет сосудов: 1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется 21.У новорожденных тимус структурно и функционально: зрелый незрелый 22.Периоды понижения интенсивности лимфоцитопоэза в селезёнке приходятся на все периоды, кроме: от рождения до 7-ми месяцев 9 лет во время полового созревания от 14 до 21 года 23.В лимфатических узлах оформление лимфоидных фолликулов с центром размножения начинается в возрасте: до 2-х лет 4-8 лет 7-10 лет после 12 лет В лимфатических узлах четко дифференцируется корковое и мозговое вещество, где появляются мякотные шнуры: до 2-х лет 4-8 лет 7-10 лет после 12 лет 25.Лимфатические узлы достигают морфологической и функциональной зрелости: до 2-х лет 4-8 лет 7-10 лет после 12 лет 26.Эритроидное кроветворение в селезёнке в ходе эмбриогенеза приходится на период: 4-8 недель 4-5 месяц 7-8 месяц 27. Максимальное развитие белой пульпы в селезёнке наблюдается в возрасте: около 1 года 8-10 лет 11-14 лет Процессы затухания кроветворения в селезёнке наблюдается в возрасте: около 1-3 года 4-5 лет в период полового созревания Наибольшее количество белой пульпы в селезёнке наблюдается в периоде: пренатальном от рождения до 1 года от 1 до 10 лет в период полового созревания В трубчатых костях появление жёлтого костного мозга (жировой) ткани обнаруживается в период: 1 месяц после рождения 1 год после рождения 5-7 лет 14-15 лет На рисунке представлен тимус:  1.новорождённого 2.человека в возрасте 18-20 лет 3. дошкольника 4. человека в возрасте старше 30 лет На рисунке представлен тимус:  1.новорождённого 2.человека в возрасте 18-20 лет 3. дошкольника 4. человека в возрасте старше 30 лет 33. Эндокринным железам свойственно: 1) наличие выводных протоков 2) обилие кровеносных капилляров 3) выведение секрета во внешнюю среду 34. Аденогипофиз развивается из: 1) эпителия крыши ротовой полости 2) промежуточного мозга 3) глоточных карманов 4) жаберных дуг 35. Задняя доля гипофиза развивается из: 1) эпителия крыши ротовой полости 2) промежуточного мозгового пузыря 3) эпителия глоточных карманов 36. Нейросекреторные клетки, выделяющие гормоны в заднюю долю гипофиза, расположены в гипоталамусе: 1) среднем 2) переднем 3) заднем 37. К хромофобным аденоцитам гипофиза относят: 1) малодифференцированные клетки 2) тиротропоциты 3) лактотропоциты 4) клетки "кастрации" 38. В клубочковой зоне коры надпочечников вырабатывается: 1) адреналин 2) кортизол 3) норадреналин 4) тестостерон 5) альдостерон 39. Фолликул является структурно-функциональной единицей щитовидной железы. 40. Мозговое вещество надпочечника развивается из: 1) клеток ганглиозной пластинки 2) дна промежуточного мозга 3) глоточных карманов 4) эпителия крыши ротовой полости 5) висцерального листка спланхнотома 41. Правильная последовательность морфологических образований надпочечника, начиная с поверхности: 3) пучковая зона 2) клубочковая зона 4) сетчатая зона 5) мозговое вещество 1) соединительнотканная капсула 42. Периферический орган эндокринной системы: 1) эпифиз 2) гипоталамус 3) щитовидная железа 4) гипофиз 43. Камбиальными элементами эпителия слизистой оболочки трахеи являются клетки: ∙Реснитчатые. ∙Бокаловидные. ∙Эндокринные. Базальные. 44.Увлажнение поверхности эпителия слизистой оболочки дыхательных путей обеспечивается: Бокаловидными клетками эпителия и секретом желез подслизистой основы. ∙Бокаловидными и базальными клетками эпителия слизистой. ∙Бокаловидными и каемчатыми клетками эпителия слизистой. ∙Бокаловидными и реснитчатыми клетками эпителия слизистой. 45.Для бронхов малого калибра характерно? ∙Мышечная пластинка слизистой оболочки отсутствует, есть хрящевые пластинки. Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо развита, нет хряща и желез в подслизистой основе. ∙Мышечная пластинка слизистой оболочки и хрящевые пластинки хорошо развиты. ∙Мышечная пластинка слизистой хорошо развита, хрящей нет, имеются железы в подслизистой основе. 46.К структурам слизистой оболочки бронхов, обеспечивающим очищение воздухоносных путей от пыли, относятся: ∙Секреторные эпителиоциты. Реснитчатые эпителиоциты и слой слизи. ∙Каемчатые клетки. ∙Базальные клетки. 47.Для фибрознохрящевой оболочки средних бронхов характерно? Имеются островки гиалинового хряща. ∙Имеются полукольца, состоящие из гиалинового хряща. ∙Имеются замкнутые кольца, состоящие из гиалинового хряща. ∙Хрящевые элементы отсутствуют. 48.Максимальное развитие мышечной пластинки слизистой оболочки наблюдается в стенке: ∙Главных бронхов. ∙Крупных бронхов. ∙Средних бронхов. Мелких бронхов. 49.Респираторную бронхиолу от терминальной можно отличить по: ∙Наличию однослойного кубического эпителия. ∙Наличию в стенке гладких мышечных клеток. ∙Отсутствию хрящевых элементов. Наличию альвеол. 50.В состав ацинуса легкого входят: ∙Терминальные бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки. ∙Респираторные бронхиолы, альвеолы. Респираторные бронхиолы трех порядков, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки. ∙Терминальные бронхиолы трех порядков, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки. 51.Сурфактант в альвеолах легких продуцируется: ∙Респираторными эпителиоцитами (альвеолоциты 1-готипа). Большими эпителиоцитами (альвеолоциты 2-готипа). ∙Макрофагами. ∙Бокаловидными клетками. 52. Высота реснитчатых клеток по мере уменьшения просвета воздухоносных путей: ∙Увеличивается только в концевых бронхиолах. ∙Не изменяется. ∙Увеличивается. Снижается. 53.Очищение альвеол легких от пылевых частиц осуществляют: ∙Реснитчатые эпителиоциты. ∙Респираторные эпителиоциты. Альвеолярные макрофаги. 54. Приступы бронхиальной астмы обусловлены спазмом мышечного слоя слизистой оболочки бронхов: Крупных. Средних. Мелких. Терминальных бронхиол 55.Потовые железы кожи развиваются из: ∙ Жировой ткани. ∙ Дерматомов. Кожной эктодермы. ∙Целома. 56.Сальные железы кожи развиваются из: ∙Жировой ткани. ∙Дерматомов. Кожной эктодермы. ∙Целома. 57.Собственно кожа развивается из: ∙Жировой ткани. Дерматомов. ∙Кожной эктодермы. ∙Целома. 58.Многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи развивается из: ∙Жировой ткани. ∙Дерматомов. Кожной эктодермы. ∙ Целома. 59.Клетки, обладающие свойствами макрофагов эпидермиса, называются: ∙Кератиноциты. Клетки Лангерганса. ∙Клетки Меркеля. ∙Меланоциты. 60. Клетки, способные синтезировать пигмент в эпидермисе, называются: ∙Кератиноциты. ∙Клетки Лангерганса. ∙Клетки Меркеля. Меланоциты. V2: Женская половая система I: S: В развитии органов женской половой системы принимает участие: I: парамезонефральный проток S: В примордиальнм фолликуле располагается: I: овоцит 1-го порядка S: В корковом веществе яичников в репродуктивном периоде располагаются: I:желтые тела, первичные фолликулы, вторичные фолликулы, примордиальные фолликулы, третичные фолликулы, атретические тела? S: В корковом веществе яичников в постменопаузе располагаются: I: мало примордиальных фолликулов, единичные первичные, вторичные фолликулы, атретические тала; желтых и белых телец нет S: Место первичного накопления гоноцитов: I: желточный мешок S: Эпителий матки развивается из: I: парамезонефральных протоков S: Выберете правильную последовательность структурных преобразований в овариальном цикле: I: первичный, вторичный, третичный фолликулы, желтое тело, белое тело S: В ходе овогенеза фолликулярные клетки секретируют: I: эстрогены S: Источник развития эпителия маточных труб: I: парамезонефральные протоки S: При снижении концентрации эстрогенов в крови синтез фолликулостимулирующего гормона: I: увеличивается S: Структура яичника, содержащая дегенерирующий овоцит и сморщенную блестящую оболочку, называется ### тело. I: атретическое S: Эпителий слизистой оболочки маточных труб: I: однослойный призматический с реснитчатыми и железистыми клетками S: Блестящая оболочка отсутствует в фолликулах: I: примордиальных S: Самую значительную структурную перестройку на протяжении маточно-овариального цикла претерпевает: Функциональный слой эндометрия V2: Возрастные особенности эндокринной системы I: S: В пожилом возрасте количество ацидофильных аденоцитов: уменьшается I: S: Наибольшие деструктивные и дистрофические изменения при старении наблюдаются в: тиротропоцитах I: S: Ранняя возрастная инволюция характерна для: эпифиз I: S: В пожилом возрасте для щитовидной железы характерно: Снижается масса щитовидной железы; Уменьшается объем фолликулов (при неравномерности величины фолликулов и появлении крупных, растянутых коллоидом фолликулов, чаще на периферии железы); Уменьшается высота эпителиальных клеток, снижается их митотическая активность; в клетках отмечается структурная дезорганизация митохондрий; Коллоид уплотняется, снижается его эозинофильность; Наблюдается разрастание соединительной ткани с преобладанием грубоволокнистой ткани; Снижается интенсивность кровоснабжения железы. I: S: В позднем онтогенезе скорость поглощения щитовидной железой иодидов из крови: замедляется I: S: В процессе возрастной инволюции околощитовидных желез снижается количество клеток: ? I: S: С какого возраста начинается уменьшение массы надпочечника: с 50 лет I: S: В коре надпочечника в процессе старения увеличивается зона: пучковая I: S: Активность С-клеток щитовидной железы с возрастом: не меняется ? I: S: Мозговое вещество надпочечника взрослого человека больше продуцирует: адреналина V2: Возрастные особенности органов кроветворения и иммунной защиты S: Во взрослом организме (до 70 лет) красный костный мозг от общей массы костного мозга составляет: 50 % S: В красном костном мозге с возрастом наблюдается: усиленное разрастание ретикулярной стромы; -увеличение количества ретикулярных и коллагеновых волокон; -изменение гликозаминогликанов в стенках сосудов микро- циркуляторного русла; -облитерация каналов остеонов (гаверсовых), что приводит к нарушению кровоснабжения костного мозга. S: Во взрослом организме (после 70 лет) красный костный мозг от общей массы костного мозга составляет: 30 % S: Возрастная инволюция тимуса характеризуется: -постепенным разрушением лимфоидных клеток , -гибелью эпителиальных стромальных клеток; - замещением паренхимы тимуса жировой тканью. S: Возрастная инволюция тимуса начинается: с 5-7лет S: Основное отличие акцидентальной инволюция тимуса от возрастной: акцидентальная инволюция не сопровождается гибелью эпителиальных клеток стромы тимуса, и по прошествии стрессорных воздействий лимфоидная популяция тимуса через некоторое время восстанавливается. S: В пожилом возрасте в селезенке происходят следующие изменения: - утолщение капсулы селезенки продолжается, - коллагеновые волокна ее становятся толстыми, - располагаются рыхлыми пучками. S: С возрастом масса селезенки: I: снижается S: У пожилых людей лимфатические узлы претерпевают следующие изменения: -утолщается капсула; -уменьшаются фолликулы; -исчезают центры размножения; -уменьшается их объем; -разрастаются фиброзная и жировая ткани S: Носоглоточная миндалина подвергается обратному развитию: с 12 лет S: В меньшей степени возрастной инволюции подвергается миндалина: Язычная госV2: Возрастные изменения кожи S: Возрастные изменения кожи в наибольшей степени связаны с: истончением дермы за счет уменьшения объема основного вещества, коллагеновых и эластических волокон I: S: С возрастом восприимчивость фибробластов к ростовым факторам: уменьшается I: S: Фибробласты сосочкового слоя дермы с возрастом: увеличиваются в размерах I: S: При старении толщина дермы: уменьшается I: S: Возрастные изменения кожи связаны с: изменениями в дерме: со стороны клеток, основного вещества и волокнистых структур. I: S: С возрастом количество поперечных связей между волокнами коллагена: увеличивается I: S: Первые мимические морщины появляются в возрасте: 25 лет I: S: Истончение базального слоя эпидермиса начинается с возраста: после 30 лет I: S: Удельная плотность коллагена выше в коже: мужчин I: S: Низкое количество полудесмосом в области дермо-эпидермального соединения наблюдается у: женщины старше 60 лет V2: Возрастные особенности органов дыхания I: S: Снижение секреторной активности желёз воздухоносных путей характерно для: слизистой оболочки I: S: Увеличение вязкости секрета желез воздухоносных путей характерно для: слизистой оболочки I: S: Сухость слизистых оболочек воздухоносных путей характерна для: (старения?) I: S: Дренажная функция бронхов при старении: уменьшается I: S: Толщина эластических волокон в составе межальвеолярных перегородок с возрастом: уменьшается I: S: Соотношение поверхности и объема альвеол с возрастом:уменьшается I: S: Размеры пор Кона при старении: увеличиваются I: S: Респираторные бронхиолы и альвеолярные ходы с возрастом: расширяются I: S: Гортань и трахея в пожилом возрасте (в сравнении у молодых людей) расположены: ниже I: S: С возрастом мышечная пластинка слизистой оболочки бронхов: атрофируется V2: Возрастные особенности мужской половой системы I: S: Толщина стенок извитых канальцев с возрастом: увеличивается I: S: Окончательная структурно-функциональная зрелость яичек у человека возникает к: 20-22 годам I: S: Период возрастной инволюции мужской половой системы начинается с: 56 лет I: S: Возрастная инволюция яичек сопровождается: Утолщением базальной мембраны извитых канальцев I:S: Предстательная железа достигает наибольшего функционального развития к: 30 годам I: S: При старении в предстательной железе происходит: I: Увеличения числа амилоидных телец S: В период возрастной инволюции в яичках происходит: I: Уменьшение клеточных популяций зрелых сперматозоидов S: В основном репродуктивная функция мужчин прекращается после: I:70 S: Относительное количество клеток Сертоли в период возрастной инволюции: I:уменьшается S: В период возрастной инволюции просвет извитых семенных канальцев: уменьшается V2: Возрастные особенности мочевыделительной системы I: S: Уменьшение массы и размеров почек начинается с возраста:35-40 лет I: S: Инволютивные процессы в почке в большей степени выражены у:мужчин I: S: В пожилом возрасте количество действующих нефронов:уменьшается I: S: Возрастной нефросклероз – это замена нефронов тканью: соединительной I: S: Морфологическая возрастная перестройка структурных элементов почек затрагивает прежде всего: базальные мембраны всех отделов нефрона и капилляров клубочка I: S: Отдел интактного нефрона, в котором у пожилых людей отмечается тубулярная гипертрофия:проксимальный I: S: С возрастом количество соединительной ткани в большей степени увеличивается в веществе почки:мозговом I: S: После 50-ти лет секреция АДГ: повышается I: S: Особенности, характерные для старческой почки (всего 3): I: гиалиноз клубочков, дистрофия канальцев ,снижение клубочковой фильтрации S: Атония почечных чашечек и лоханки с возрастом связана, прежде всего, с: атрофии части мышечных клеток, прорастания их соединительной тканью. |