В курсовом проекте рассматриваются

Скачать 343.01 Kb. Скачать 343.01 Kb.

|

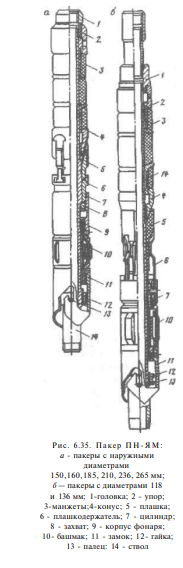

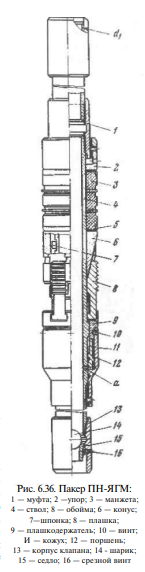

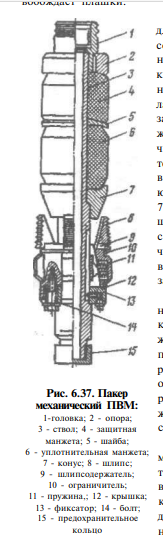

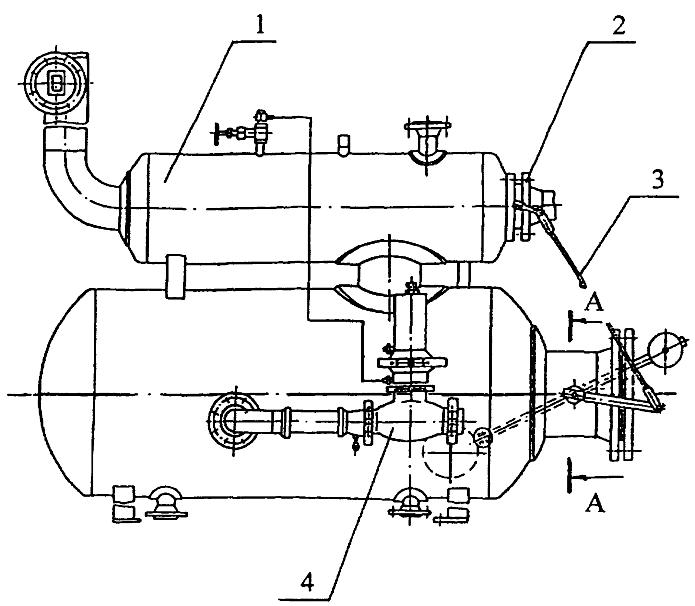

Введение Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. В курсовом проекте рассматриваются... 1 Раздел нефтегазопромыслового оборудования 1.1 Назначение, классификация и принцип действия оборудования 1.1.1 Назначение АГЗУ типа «Спутник» и ее элементов Пакеры применяют для разобщения пластов и изоляции эксплуатационной колонны труб от воздействия среды в процессе эксплуатации нефтяных, газовых, газоконденсатных и нагнетательных скважин, а также для проведения в них ремонтно-профилактических работ. Пакеры используют для проведения технологических операций по гидроразрыву, кислотной и термической обработке пласта, для выполнения изоляционных работ, гидропескоструйной перфорации, установки проволочных фильтров и клапанов-отсекателеи, очистки забоев скважин, газлифтной эксплуатации и др. Их спускают в скважину на колонне подъемных труб. Различают пакера следующих типов: ПВ - пакер, воспринимающий усилие от перепада давления, направленного вверх; ПН - то же, направленного вниз; ПД - то же, направленного как вниз, так и вверх. Условное обозначение пакеров включает: буквенную часть, состоящую из обозначения, типа пакера (ПВ, ПН, ПД), способа посадки и освобождения пакера (Г, М, ГМ) и наличия якорного устройства (буква Я); первая цифра после обозначения типа пакера - число проходов, цифра перед буквами - номер модели; первое число после букв – наружный диаметр пакера (в мм), второе число - рабочее давление (максимальный перепад давлений, воспринимаемый пакером); последние буква и цифра в обозначении - сероводородостойкое исполнение. Пакер типа ПН-ЯМ предназначен для разобщения пространств эксплуатационной колонны нефтяных и газовых скважин и защиты ее от воздействия пласта, состоит из уплотнительного устройства, плашечного механизма и фиксатора типа байонетного замка (рис. 6.35). На ствол пакера свободно насажены конус и уплотнительные манжеты. Плашки входят в пазы плашкодержателя и в пакерах с наружным диаметром 118 и 136 мм (см. рис. 6.35, б) прижимаются к конусу за счет усилия пружин плашкодержателя. В остальных пакерах (см. рис. 6.35, а) плашкодержатель фиксируется со стволом и цилиндром захватами. Корпус фонаря соединен с замком, имеющим фигурный паз, в котором может перемещаться палец, связанный со стволом. Посадка пакера проводится путем приподьема труб на величину, необходимую для создания на пакер расчетной осевой нагрузки, поворота его на 1,5...2 оборота вправо и затем спуска труб вниз. Благодаря трению башмаков о стенку эксплуатационной колонны обеспечивается неподвижность корпуса фонаря и плашек. Палец при повороте скользит по фигурному пазу и опускается вниз совместно со стволом. В пакере (см. рис. 6.35, б) при движении ствола конус раздвигает плашки и последние заякориваются на стенке эксплуатационной колонны. В пакере (см. рис. 6.35, а) ствол совме стно с головкой, упором, манжетами, конусом, плашками и плашкодержателем, опускаясь, доходит до упора в цилиндр. При этом захваты заходят в паз а, освобождая ствол, а конус раздвигает плашки в радиальном направлении и заякоривает их. Сжатие манжет и герметизация пакером разобщаемых пространств происходит при дальнейшем опускании ствола пакера за счет массы колонны подъемных труб. Пакер извлекается из скважины в результате подъема труб. При этом освобождаются манжеты, а ствол своим буртом вытягивает конус из-под плашек, которые освобождаются и одновременно приводят корпус плашек с захватами в исходное положение. При подъеме труб и повороте их влево на 1,5...2 оборота палец на стволе автоматически входит в фигурный паз замка, благодаря чему пакер может быть посажен повторно без извлечения из скважины.  Пакер ПН-ЯГМ (рис. 6.36) предназначен для разобщения пространств эксплуатационных колонн нефтяных и газовых глубоких вертикальных и наклонных скважин, состоит из уплотняющего, заякоривающего, клапанного устройств и гидропривода. Для посадки пакера в подъемные трубы сбрасывается шарик и создается давление. Жидкость через отверстие а в стволе попадает под поршень. При давлении 10 МПа поршень толкает плашкодержатель, срезает винты, плашки надвигаются на конус и, упираясь в стенку эксплуатационной колонны, создают упор для сжатия уплотнительных манжет. Под действием массы труб плашки внедряются в стенку эксплуатационной колонны, обеспечивая заякоривание и герметичность разобщения. Проходное отверстие пакера открывается при увеличении давления до 21 МПа. При этом срезаются винты, и седло с шариком выпадает. Пакер извлекается в результате подъема колонны труб. При снятии осевой нагрузки освобождаются манжеты и, ствол, двигаясь вверх тянет за собой конус, который освобождает плашки.  Пакер механический ПВМ применяют для уплотнения колонны насосно-компрессорных и бурильных труб в обсадной колонне скважины при проведении технологических операций по воздействию на призабойную зону. Пакер (рис. 6.37) состоит из ствола 3, шлипсодержателя 9, в радиальных пазах которого установлены шлипсы 8 с пружинами 11. Шлипсы удерживаются ограничителем 10 и крышкой 12. К шлипсодержателю крышка прикреплена болтами 14, в нее ввинчен фиксатор 13, входящий в направляющий паз на стволе. На ствол надеты конус 7, уплотнительная манжета б, шайба 5, защитная манжета 4 и навинчена головка 1 с опорой 2. Защитная манжета пакера короче уплотнительной манжеты и имеет более высокую твердость. Нижняя резьба ствола защищена предохранительным кольцом 15. В скважину, предварительно проверенную и очищенную скребком, спускают на колонне труб пакер, при этом фиксатор удерживает шлипсодержатель в крайнем нижнем положении относительно ствола. При повороте колонны труб по часовой стрелке (2...3 оборота) фиксатор выходит в длинную прорезь паза на стволе, освобождая шлипсодержатель. При опускании колонны труб шлипсы под действием пружин прижимаются К стенке скважины и удерживаются на месте, и конус заклинивает их в обсадной трубе. Приложенная к пакеру нагрузка от веса колонны труб (от 7 до 12т) через головку и опору передается манжетам, которые деформируются и уплотняют пакер. При натяжении колонны труб манжета восста навливает свою первоначальную форму, конус освобождает шлипсы, и пакер снимается с места.  file:///C:/Users/Руслан/Downloads/1.%20Уч.%20НГПО,%20Никишенко%20С.Л.%202008%20г.%20(1).pdf 1.1.2 Классификация блочных автоматизированных замерных установок 1.1.3 Принцип действия Принцип действия пакера ПВМ. В скважину, предварительно проверенную и очищенную скребком, спускают на колонне труб пакер. При повороте колонны труб по часовой стрелке (2...3 оборота) плашкодержатель выходит в длинную прорезь паза на стволе, освобождая плашки. При опускании колонны труб плашки под действием пружин прижимаются к стенке скважины (обсадной колонны) и удерживаются на месте, и конус заклинивает их в обсадной трубе. Приложенная к пакеру нагрузка от веса колонны труб (от 7 до 12т) передается манжетам, которые деформируются и уплотняют пакер. При натяжении колонны труб манжета восстанавливает свою первоначальную форму, конус освобождает плашки, и пакер снимается с места. https://poisk-ru.ru/s3539t11.html 1.2 Конструкция основных узлов и деталей оборудования 1.2.1 Конструкция АГЗУ типа «Спутник» Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Замерно-переключающий блок содержит: - многоходовой переключатель скважин ПСМ; - гидравлический привод ГП; - замерный гидроциклонный сепаратор с системой регулирования уровня; - турбинный счетчик ТОР; - соединительные трубопроводы; - запорную арматуру; - электрическое освещение, - обогреватели. 1.2.2 Конструкция сепаратора Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Конструкция замерного сепаратора представлена на рисунке 2.  1 – сепарационная емкость; 2 – заслонка; 3 – тяга; 4 – регулятор расхода Рисунок 2 – Замерный сепаратор Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 1.4 Расчет оборудования 1.4.1 Расчет сепаратора Исходные данные: V = 15000 м3/сут – дебит газа; Р = 1,6 МПа – давление в сепараторе Плотность газа, приведенная к условиям в сепараторе:  , кг/м3 [3, стр. 218] (1) , кг/м3 [3, стр. 218] (1)где Т0 = 273 К – абсолютная температура; Р0 = 0,103 МПа – давление газа при нормальных условиях; Т = Т0 + t – абсолютная температура в сепараторе, К.  кг/м3 кг/м3В результате расчета для заданных условий… 2 Раздел монтажа и ремонта нефтегазопромыслового оборудования 2.1 Монтаж оборудования 2.1.1 Монтаж автоматизированной групповой замерной установки Все строительно-монтажные работы выполняют в три этапа: 1) предварительная подготовка строительства: проверка и изучение технической документации, расчистка территории, планировка площадки, сооружение подъездных путей и др.; 2) проведение подземных работ: устройство траншей, котлованов под фундаменты оборудования, устройство фундаментов и постоянных подземных коммуникаций; 3) проведение наземных работ: монтаж оборудования и трубопроводов, пусконаладочные работы, благоустройство территории. 2.2 Ремонт оборудования 2.2.1 Ремонт АГЗУ типа «Спутник» Неисправности, возникающие в АГЗУ типа «Спутник» приведены в таблице 1. Таблица 1 – Характерные неисправности и методы их устранения

Продолжение таблицы 1

Работы, связанные с ремонтом или вскрытием оборудования в помещении АГЗУ проводятся не менее, чем двумя лицами. Условные обозначения, предупредительные знаки и надписи должны быть чистыми, окрашенными красной краской. Запрещается производство работ в технологическом блоке: - при неисправности запорной арматуры; - с неопломбированным или неисправным предохранительным клапаном. 3 Раздел подземного ремонта скважин 3.1 Классификация видов ремонта и операций, проводимых в скважинах Текущий ремонт скважин – комплекс работ по проверке, частичной или полной замене подземного оборудования, очистке его, стенок скважин и забоев от различных отложений (песка, парафина, солей, продуктов коррозии), а также по осуществлению в скважиннах геолого-технических и других мероприятий по восстановлению и повышению их добывных возможностей. Капитальный ремонт скважин – комплекс работ, связанный с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, а также со спуском и подъемом оборудования для раздельной эксплуатации и закачки; пакеров-отсекателей, клапанов-отсекателей, газлифтного оборудования. 3.2 Технология проведения подземного ремонта скважин 3.2.1 Технология зарезки и бурения второго ствола Зарезка второго ствола позволяет восстанавливать скважины, в которых работы по очистке их от посторонних предметов или исправлению дефектов эксплуатационной колонны или ее фильтровой части не привели к необходимым результатам. Заключение Тема курсового проекта: «Конструкция оборудования, используемого для проведения гидравлического разрыва пласта». Курсовой проект содержит три раздела. В разделе нефтегазопромыслового оборудования указано назначение, приведена классификация и описан принцип действия спецтехники для проведения гидравлического разрыва пласта. Рассмотрена конструкция насосных установок, блока манифольда, автоцистерны, смесительных установок, арматуры устья, дана характеристика насосно-компрессорных труб, пакеров и якорей, а также раскрыты вопросы обслуживания рассматриваемого оборудования. Выполнен расчет основных параметров оборудования пескосмесительного агрегата. В разделе монтажа и ремонта нефтегазопромыслового оборудования описана последовательность монтажа… и рассмотрены основные технологические операции процесса ремонта… В разделе подземного ремонта скважин приведена классификация видов ремонта и операций, проводимых в скважинах и описана технология проведения гидроразрыва пласта. Литература 1 Бухаленко Е.И. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования. – М.: Альянс, 2019 2 Молчанов А.Г. Нефтепромысловые машины и механизмы. – М.: Альянс, 2019 3 Раабен А.А., Шевалдин П.Е., Максутов Н.Х. Ремонт и монтаж нефтепромыслового оборудования. – М.: Альянс, 2019 4 Снарев А.И. Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и газа. – Москва: Инфра-Инженерия, издание стереотипное 5 Сулейманов А.Б., Карапетов К.А., Яшин А.С. Техника и технология капитального ремонта скважин. – М.: Альянс, 2019 |