Витамины. Влияние антибиотиков на

Скачать 1.21 Mb. Скачать 1.21 Mb.

|

|

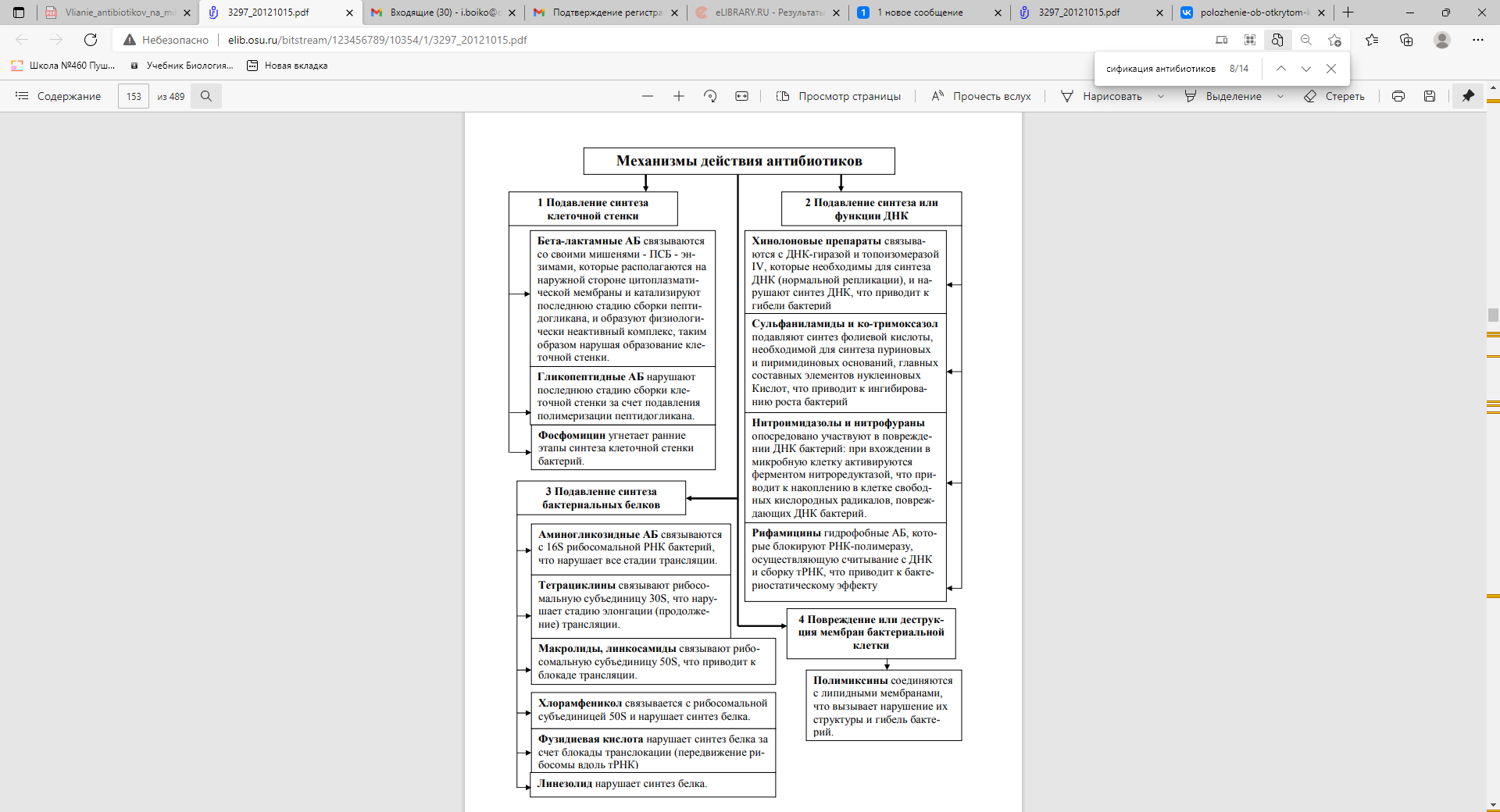

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Исследовательский проект по предмету биология: Влияние антибиотиков на микроорганизмы. Исполнитель: Ядгарова Мария, ученица 11 "А" класса. Руководитель: Бойко Иван Владимирович преподаватель биологии. Санкт-Петербург. 2023. Содержание:Введение. Глава 1. Общие сведения об антибиотиках.История открытия антибиотиков.Классификация антибиотиков.Механизм действия антибиотиков.Глава 2. Влияние антибиотиков.Расписать и в 2.3 написать вывод2.1. Влияние антибиотиков на живые организмы в целом2.2. Влияние антибиотиков на человека на примере опытов2.3. Анализ результатов исследования.Заключение.Список использованных источников. Приложение. Актуальность работы. Важно изучить этот вопрос, так как антибиотики являются в настоящее время самыми распространёнными лекарственными средствами. Они спасают жизнь человеку, но при этом приносят целую гамму побочных явлений и состояний. Объект исследования: микроорганизмы. Предмет исследования: влияние антибиотиков. Цель работы: изучение влияния антибиотиков на микроорганизмы. Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:Проанализировать, какие аналогичные презентации уже разработаны и доступны в интернете. Проанализировать имеющуюся медицинскую литературу по данной теме.Систематизировать и отобрать необходимый материал для создания презентации (рисунки, информационный материал). Создать презентацию: “Влияние антибиотиков на микроорганизмы”.Апробация презентации. Структура работы. определена последовательностью решения поставленных задач. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Глава 1. Общие сведения об антибиотиках, а также их применение.1.1История открытия антибиотиков.Нужно вставить фотографии ученых в историю исследования!Наука антибиотики является относительно молодой и развивающейся наукой. Истоком данного направления науки считают 1940 г. именно в этом году впервые был получен в кристаллическом виде совершенно новый химиотерапевтический порошок микробного происхождения – пенициллин. Этот препарат можно считать родоначальником новой эры лекарственных средств антимикробной терапии – антибиотики (анти – против и биос – жизнь). Многие ученые и практикующие врачи предпринимали попытки создания препаратов оказывающих антибактериальное действие при лечении различных инфекционных заболеваний и в тоже время не оказывающие патогенное действие на организм человека, так, например, немецкий врач и естествоиспытатель Парацельс (1493-1541) предпринимал попытки лечения сифилиса с использованием мышьяка, однако его опыты не увенчались успехом и дальнейшее применение данного вещества было приостановлено. В 1871-1872 гг. появились работы русских исследователей В. А. Манассеина (1841-1901) и А. Г. Полотебнова (1838-1908), в которых сообщалось о практическом использовании зеленой плесени для заживления кожных язв у человека. Первые сведения об антагонизме бактерий были обнародованы основоположником микробиологии Луи Пастером в 1877 г. Л.Пастер и С. Джеберт сообщили о подавление развития возбудителя сибирской язвы некоторыми 20 сапрофитными бактериями.Ими была высказана мысль о возможности практического использования этого явления.В 1889 г. французский микробиолог Вьюмен, собрав все случаи взаимовлияния микробов, растений и микробов, сформулировал важное положение: «Когда одно живое тело оказывает на расстоянии разрушительное действие на другое за счет выделяемых им химических веществ, то можно сказать, что происходит антибиоз (греч. anti – против и bios – жизнь)». Отсюда в дальнейшем и пошло название «антибиотики». Русский ученый И. И. Мечников (1845- 1916) в 1894 году научно обосновал практическое использование антагонизма между энтеробактериями, вызывающими кишечные расстройства, и молочнокислыми микроорганизмами, в частности болгарской палочкой («мечниковская простокваша»), для лечения кишечных заболеваний человека. Двумя годами позже итальянский врач Р. Гозио из культуральной жидкости Penicillium brevi-compactum выделил микофеноловую кислоту в виде кристаллического соединения оказывающего бактерицидный эффект в отношении возбудителя сибирской язвы, однако это открытие не получило практического применения и было забыто.Все вышеперечисленные наблюдения и открытия явились базой для исследований в области изучения биологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.Дальнейшая история открытия антибиотиков связана с именами таких ученых как Александер Флеминг, Эрнст Борис Чейн, Хоуард Уолтер Флори. 13 сентября 1929 г. на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете А. Флеминг выступил с докладом «Культура пенициллина» в котором впервые рассказал публике о своем открытии пенициллина.В ноябре 1929 г. в своей статье А. Флеминг написал: «Определенный вид пенициллиум (плесневого гриба) вырабатывает в питательной среде мощное антибактериальное вещество».В 1936 году А. Флеминг рассказал о своем открытие на II Международном конгрессе микробиологов. Этому предшествовало событие, которое явилось результатом стечения ряда обстоятельств, столь невероятных, что в них почти невозможно поверить – 22 открытие Флемингом пенициллина в 1928 г. В отличие от своих аккуратных коллег, очищавших чашки с бактериальными культурами после окончания работы с ними, Флеминг не выбрасывал культуры по 2, 3 недели кряду, пока его лабораторный стол не оказывался загроможденным 40 или 50 чашками. Тогда он принимался за уборку, просматривал культуры одну за другой, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. В одной из чашек он обнаружил плесень, которая, к его удивлению, угнетала высеянную культуру бактерии Staphylococcus. Отделив плесень, он установил, что «бульон, на котором разрослась плесень, приобрел отчетливо выраженную способность подавлять рост микроорганизмов, а также бактерицидные и бактериологические свойства по отношению ко многим распространенным патогенным бактериям». Неряшливость Флеминга и сделанное им наблюдение явились всего лишь двумя обстоятельствами в целом ряду случайностей, способствовавших открытию. Говоря о Циолковском, употребляют выражение «отец русской космонавтики». Так вот, наверное, не будет преувеличением, если мы скажем, что З. В. Ермольева – мать русских антибиотиков. Всю свою жизнь она исследовала биохимию микробов, что привело её к теоретическому обоснованию процессов 36 жизнедеятельности микроорганизмов, вызывающих болезни человека, и к практическому применению антибактериальных препаратов: пенициллина, лизоцима и бактериофагов.Зоноида Виссарионовна Ермольева – основатель отечественной науки об антибиотиках. Создание отечественного пенициллина было наиболее выдающимся её достижением.Велика её роль в организации его промышленного выпуска, а в дальнейшем – в создании новой отрасли промышленности – биотехнологии антибиотиков. То, что первооткрывателем пенициллина был А. Флеминг, знают у нас многие. А вот кому известно, что З. В. Ермольева в условиях «железного занавеса» (с обеих сторон!) вела аналогичные исследования, не зная сначала об открытии Флеминга, что сама получила пенициллин, создала технологию производства антибиотика в годы войны и спасла этим десятки тысяч жизней? То, что в истории мировой науки Ермольева оказалась второй, ничуть не умаляет ее заслуг перед отечеством. Антибиотики, холера – далеко не всё, чем занималась Ермольева. Изучила и ввела в практику (1931) лечебный препарат лизоцим. Получила первые образцы современных антибиотиков – пенициллина (1942), стрептомицина (1947), современные интерферон, экмоновоциллин, бициллины, экмолин, дипасфен.1.2. Классификация антибиотиков.Нужно тоже найти какие-нибудь картинки в этот раздел хотя бы одну!Антибактериальные препараты (АБП) получают в ходе промышленного производства и для них характерна общность с антибиотиками механизмов и типов воздействия на микробную клетку (при отсутствии негативного воздействия на макроорганизм). В настоящее время различают несколько видов классификации АБП: 1) по механизму действия на бактериальную клетку (воздействие АБП на отдельные компоненты бактериальной клетки); 2) по спектру действия а) препараты, действующие преимущественно на грамположительные и грамотрицательные кокки, некоторые грамположительные микроорганизмы. К ним относятся бензилпенициллин, бициллины, феноксиметилпенициллин, пенициллиназоустойчивые пенициллины, цефалоспорины 1-го поколения, макролиды, ванкомицин; б) антибиотики широкого спектра действия, активные в отношении грамположительных и грамотрицательных палочек: хлорамфеникол, тетрациклины, аминогликозиды, полусинтетические пенициллины широкого спектра действия (ампициллин, азлоциллин и др.) и цефалоспорины 2-го поколения; в) антибиотики с преимущественной активностью в отношении грамотрицательных палочек (полимиксины, цефалоспорины 3-го поколения); г) противотуберкулезные антибиотики (стрептомицин, рифампицин); д) противогрибковые антибиотики (нистатин, леворин, гризеофульвин, амфотерицин В, кетоконазол, анкотил, дифлюкан и др.); 3) по происхождению классифицируются в зависимости от продуцента АБП, а также в зависимости от условий биосинтеза (происхождения) все АБП подразделяются на: природные – продукты жизнедеятельности микроорганизмов, получаемые в ходе биосинтеза; полусинтетические – результат химической трансформации молекулы природного АБ; синтетические – несуществующие в природе вещества, полученные в ходе полного химического синтеза; 4) по химическому строению классифицируются на основании общих признаков в химическом составе АБП; 5) по типу воздействия на микробную клетку выделяют следующие группы АБ: бактерицидные – способные вызывать лизис клетки, и бактериостатические – приостанавливающие размножение. Бактерицидные АБП – пенициллины, фторхинолоны и хинолоны, ванкомицин, ко-тримоксазол, нитроимидазолы, рифампицин, полимиксины, фосфомицин, диоксидин. Бактерицидные препараты обычно более предпочтительны для лечения тяжелых инфекционных заболеваний (эндокардита, менингита, сепсиса, остеомиелита, инфекций у больных с иммунодефицитами). Бактериостатические АБП – тетрациклины, хлорамфеникол (левомицетин) и другие фениколы, макролиды, линкосамиды, сульфаниламиды, нитрофураны. Некоторые бактериостатические АБ (новые макролиды, особенно – азитромицин, нитрофураны, клиндамицин, хлорамфеникол) в высоких концентрациях способны проявлять бактерицидное действие в отношении определенныхбактерий. Один и тот же АБП может проявлять различное действие на различные бактерии: хлорамфеникол (левомицетин) действует на гемофильную палочку и пневмококк бактерицидно, а для энтеробактерий он является бактериостатическим препаратом. 1.3. Механизм действия антибиотиков. Мишени действия АБП в различны и находятся либо в клеточной мембране, либо внутри клетки (рисунки 2, 3). По механизму антимикробного действия антибиотики можно разделить на следующие группы: • ингибиторы синтеза клеточной стенки (муреина); • вызывающие повреждение цитоплазматической мембраны; • подавляющие белковый синтез; • ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот  Рис. 2. Механизмы действия антибиотиков.  Рис. 3. Ингибирование синтеза белка.  Рис. 4. Механизм действия антибиотиков. Мишенью действия БЛА в микробной клетке являются ферменты транси карбоксипептидазы, участвующие в синтезе основного компонента наружной мембраны как грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов – пептидогликана. Благодаря способности связываться с пенициллином (и другими БЛА) эти ферменты получили второе название – пенициллинсвязывающие белки (ПСБ). Молекулы ПСБ жестко связаны с цитоплазматической мембраной микробной клетки, они осуществляют образование поперечных сшивок. Связывание БЛА с ПСБ ведет к инактивации последних, прекращению роста и последующей гибели микробной клетки. Таким образом, уровень активности конкретных БЛА в отношении отдельных микроорганизмов в первую очередь определяется их аффинностью (сродством) к ПСБ. Для практики важно то, что чем ниже аффинность взаимодействующих молекул, тем более высокие концентрации антибиотика требуются для подавления функции фермента. Однако для взаимодействия с ПСБ антибиотику необходимо проникнуть из внешней среды через наружные структуры микроорганизма. У грамположительных микроорганизмов капсула и пептидогликан не являются существенной преградой для диффузии БЛА. Практически непреодолимой преградой для диффузии БЛА является липополисахаридный слой грамотрицательных бактерий. Единственным путем для диффузии БЛА служат пориновые каналы внешней мембраны, которые представляют собой воронкообразные структуры белковой природы, и являются основным путем транспорта питательных веществ внутрь бактериальной клетки. Глава 2. ПроведениеОпыт 1. Влияние антибиотиков на прорастание семян фасоли и рост проростков.Для опыта взяли семена фасоли. 10 семян положили на влажную вату смоченную раствором пенициллина в емкость, в другую емкость положили 10 семян на вату смоченную водой. Вели наблюдение в течение 7 дней. Результаты наблюдений представлены в таблице.

Таблица 3. Влияние антибиотиков на прорастание семян фасоли и рост проростков. При дальнейшем поливе раствором пенициллина наблюдаем истончение корня и последующую гибель проростков. Проростки, поливаемые водой, развиваются нормально. Вывод: Антибиотики повышают всхожесть семян, ускоряет прорастание семян, проростки крупные, с хорошо развитой корневой системой. Всхожесть семян, замоченных в пенициллине 100%, в воде 90%. Но при использовании антибиотиков в дальнейшем, происходит гибель растений. Опыт 2. Влияние антибиотика на взрослое растение хлорофитум хохлатый.Для опыта взяли два растения хлорофитум хохлатый одного возраста и в течение 8 недель поливали одно растение отстоянной водопроводной водой, а другое раствором пенициллина 5000000 ед/л. Получили следующие результаты: оба растения развивались нормально, лишь на восьмой недели стало наблюдаться истончение листовых пластинок и подсыхание кончиков листьев. Возможно, антибиотик угнетает деятельность почвенных бактерий. Вывод: пенициллин оказывает «мягкое» воздействие, постепенно угнетая растение. Опыт 3. Влияние пенициллина на культуру простейших.Взяли каплю воды из вазы, в которой в течение недели стояли цветы. Каплю поместили на предметное стекло и рассмотрели под микроскопом. В воде обнаруживаются разные виды простейших, которые активно передвигаются. При добавлении к культуре простейших раствора пенициллина слабой концентрации, видимых изменений, мы не обнаружили. При увеличении концентрации движения простейших замедляются, а потом прекращаются вовсе, наступает гибель простейших. Вывод: пенициллин в высокой концентрации вызывает гибель простейших. Известно, что пенициллин получают из плесневого гриба пеницилла. Мне захотелось узнать, как влияет раствор пенициллина на развитие других видов плесневых грибов. Я взяла два куска белого хлеба. Первый увлажнила простой водой, а второй сбрызнула раствором пенициллина. Накрыла целлофановым пакетом и поставила в теплое место. Через 3 дня на хлебе появилась плесень. На первом куске обычная белая плесень - мукор, а второй кусок покрылся желтой плесенью. В интернете я прочитала, что этот вид плесени является ядовитым, так как выделяет афлатоксин, который глубоко проникает в продукт, не имеет ни вкуса, ни запаха и очень опасен канцерогенным свойствами. Афлатоксин может накапливаться в печени, способствует возникновению опухолей и вызывает мутации. Так же афлатоксины снижают защитные силы организмы. Заключение.Антибиотики широко используются в современном сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Они не разрушаются при тепловой обработке и способны накапливаться в живых организмах и продуктах питания. Большинство современных антибиотиков негативно влияет на живые организмы, нарушает их нормальную жизнедеятельность. Неправильное и чрезмерное использование антибиотиков приводит к их попаданию в природные экосистемы с током воды, навозом, почвой и т.д. и способно нарушать цепи питания в них. Бесконтрольное употребление антибиотиков человеком и животными может привести к мутациям у бактерий и возникновению стойкой резистентности к медицинским препаратам, что в свою очередь приведет к вспышке различного рода инфекций. Поэтому на основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 1. Антибиотики широко используются в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 2. В определённой концентрации антибиотики способны увеличивать всхожесть семян, ускорять развитие растения, стимулировать корнеобразование. 3. На взрослые растения пенициллин действует угнетающе, вызывает истончение листьев, усыхание их краев, вытягивание междоузлий стебля. 4. Высокая концентрация антибиотика приводит к гибели простейших. 5. Антибиотик пенициллин препятствует росту белой плесени, но способствует росту желтой плесени. 6. При лечении антибиотиками нужно соблюдать правила приёма лекарственных препаратов. Список использованных источников.Лабинская, А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования / М.: Медицина, 1968. - 392с.Бриан Л. Бактериальная резистентность и чувствительность к химиопрепаратам / Перевод с англ. А. Я. Ивлевой. – Москва: Медицина, 1984.- 270 с.Воробьев А. А., Кривошеин Ю. С., Быков А. С. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. Москва: Мастерство, 2001.- 224 с.Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология (третье издание). Москва: Издательство Московского университета, 1992. - с.Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках (5-ое издание, переработанное и дополненное). Москва: Издательство Московского университета, 1994.- 512 с.Ермольева З. В. Стрептомицин. Москва, Медгиз, 1956.- 59 с.Гаузе Г. Ф. Лекции по антибиотикам (издание 2-ое, переработанное и дополненное). Москва, 1953.- 251 с.Кашкин П. Н., Елинов Н. П. Антибиотики. Ленинград: Медицина, Ленинградское отделение, 1970.- 375 с.Покровский В. Н. Антибиотики и бактерии. Москва: Знание, 1990. 64 с.Сазыкин Ю. О. Биохимические основы действия антибиотиков на микробную клетку. Москва: Наука, 1965.- 267 с.Самойленко Н.Н., Ермакович И.А. Влияние фармацевтических препаратов и их производных на окружающую среду // Вода и экология: проблемы и решения. 2014. № 2 (58). С. 78-87.Интернет-ресурсы1. Колориметрические методы анализа. Справочник химика. [Текст] // Режим доступа: http: // www. spec-kniga.ru / - (дата обращения 15.02.2022)2. Почвенные бактерии, полезные для растений, и их функций: сайт Ирины Олеговны. [Электронный ресурс]. URL: https://7dach.ru/IrinaOlegovnaIvanova/ne-stoit-boyatsya-bakteriy-kakie-iz-nih- polezny-dlya-vashego-sada-223987.html (дата обращения: 10.02.2022).Приложения. |