1. Внешние воздействия на здания условно подразделяют на силовые и несиловые.

К силовым относятся следующие виды нагрузок и воздействий:

Постоянные нагрузки - от собственного веса конструкции здания и давления грунта основания на его подземную часть;

Длительно действующая временная нагрузка - от стационарного технологического оборудования, перегородок, длительно хранимых грузов (книгохранилища), воздействия неравномерных деформаций грунтов основания и т.д.

Кратковременные нагрузки - от массы подвижного оборудования, людей, мебели, снега, ветра и т.д.

Особые воздействия – от сейсмических явлений, взрывов, просадочности лессового или протаявшего, мерзлого грунтового основания здания, воздействие деформации земной поверхности в районах влияния горных выработок и т.д.

К несиловым воздействиям относятся:

Переменные температуры наружного воздуха, вызывающие линейные температурные деформации, изменения размеров наружных конструкций здания или температурные усилия в них. При стесненности проявления температурных деформаций жесткого закрепления конструкции;

Атмосферная и грунтовая влага на материал конструкции приводящая к изменениям физических параметров, а иногда структуры материалов вследствие их атмосферной коррозии , а так же воздействия парообразной влаги воздуха в помещении на материал наружных ограждений;

Солнечная радиация, влияющая на световой и температурный режим помещений и вызывающая изменение физико-технических свойств. поверхностных слоев конструкции.(старение пластмасс, плавление битумных материалов)

Инфильтрация наружного воздуха не плотности ограждений конструкций, влияющих на их теплоизоляционные свойства. и температурно-влажностный режим помещения.

Химическая агрессия водорастворимых примесей в воздушной среде кот. в растворенном атмосферной влагой состоянии вызывает разрушение (хим. агрессию) поверхностных слоев материалов конструкций;

Разнообразные шумы от источников вне и внутри зданий, нарушающих нормальный акустический режим помещений;

Биологическое воздействие - от микроорганизмов и насекомых до разрушающих конструкции из органических материалов.

5. Методы усиления оснований

Существуют следующие методы искусственного улучшения оснований – это механические, физические, и химические.

Механические методы, предусматривают трамбование, виброуплотнение грунтов, а также замену слабых, более прочными грунтами, глубинное уплотнение оснований грунтовыми и песчаными сваями, использование специальных шпунтовых ограждений.

Физические методы предусматривают уплотнение грунтов оснований, используя понижение уровень грунтовых вод и устройство вертикальных дренажей.

Химические методы, используют цементацию, однорастворным, или двухрастворным методом закрепления оснований, а также электрохимическое и термическое упрочнение грунтов

Фундамент дома, является его базой, и главным конструктивным элементом всего здания, и от его правильного проектирования, и возведения зависит прочность всего сооружения.

|

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗДАНИЯМ.

Здания любого типа должны в максимальной степени удовлетворять:

функциональным требованиям

техническим требованиям

экономическим требованиям

архитектурно-художественным требованиям

Требования к функциональной целесообразности.

Полное соответствие своему назначению. Этому требованию должно подчиняться как объемно-планировочное решение (состав и размеры помещений, их взаимосвязь), так и конструктивное решение (конструктивная схема здания, материал основных конструкций, отделочные материалы).

Функциональное назначение здания определяет требования к освещенности, температуре, звукоизоляции, вентиляции, отоплению, водо- и газоснабжению, канализации, лифтам, бытовому оборудованию, теле- и радиофикации, к отделке помещений и благоустройству здания и др.

Требования к технической целесообразности

Требования к технической целесообразности проектного решения подразумевает выполнение его конструкции в полном соответствии с законами строительной механики, физики и химии. Для этого проектировщику необходимо выявить и точно учесть все внешние воздействия на здания.

К силовым относятся следующие виды нагрузок и воздействий:

Постоянные нагрузки - от собственного веса конструкции здания и давления грунта основания на его подземную часть;

Длительно действующая временная нагрузка - от стационарного технологического оборудования, перегородок, длительно хранимых грузов (книгохранилища), воздействия неравномерных деформаций грунтов основания.

Кратковременные нагрузки - от массы подвижного оборудования, людей, мебели, снега, ветра и т.д.

Особые воздействия – от сейсмических явлений, взрывов, просадочности лессового или протаявшего, мерзлого грунтового основания здания, воздействие деформации земной поверхности в районах влияния горных выработок и т.д.

К не силовым воздействиям относятся:

Переменные температуры наружного воздуха, вызывающие линейные температурные деформации, изменения размеров наружных конструкций здания или температурные усилия в них. При стесненности проявления температурных деформаций жесткого закрепления конструкции;

Атмосферная и грунтовая влага на материал конструкции приводящая к изменениям физических параметров, а иногда структуры материалов вследствие их атмосферной коррозии , а так же воздействия парообразной влаги воздуха в помещении на материал наружных ограждений;

Солнечная радиация, влияющая на световой и температурный режим помещений и вызывающая изменение физико-технических свойств. поверхностных слоев конструкции.(старение пластмасс, плавление битумных материалов)

Инфильтрация наружного воздуха не плотности ограждений конструкций, влияющих на их теплоизоляционные свойства. и температурно-влажностный режим помещения.

Химическая агрессия водорастворимых примесей в воздушной среде кот. в растворенном атмосферной влагой состоянии вызывает разрушение (хим. агрессию) поверхностных слоев материалов конструкций;

Разнообразные шумы от источников вне и внутри зданий, нарушающих нормальный акустический режим помещений;

Биологическое воздействие - от микроорганизмов и насекомых

При проектировании конструкций зданий должно предусматриваться их сопротивление всем перечисленным воздействиям. Это требование обеспечивается прочностью, устойчивостью и жесткостью несущих конструкций, долговечностью и стабильностью эксплуатационных качеств ограждающих конструкций. Прочность - способность воспринимать силовые нагрузки и воздействия без разрушения.

Устойчивость - способность конструкции сохранять равновесие при силовых нагрузках и воздействиях.

Жесткость - способность конструкции осуществлять свои статические функции с малыми заранее заданными величинами деформации.

Долговечность - предельный срок сохранения физических качеств конструкции здания в процессе эксплуатации. Долговечность конструкции зависит от:

ползучести - процесса малых непрерывных деформаций материала конструкции при длительном загружении;

морозостойкости - сохранения влажными материалами необходимой прочности при многократном чередовании замораживания и оттаивания.

влагостойкости - способности материалов противостоять воздействию влаги без существенного снижения прочности следственного расслоения, возбуждения, коробления и растрескивания.

коррозионостойкости - способности материалов сопротивляться разрушению, вызываемому химическими, физическими или электрохимическими процессами.

биостойкости - способности органических материалов противостоять разрушающим воздействиям микроаргонизмов и насекомых.

Стабильность эксплуатационных качеств, к которым относятся: тепло, звукоизоляция и воздухопроницаемость ограждения - способность конструкции сохранять постоянный уровень изоляционных свойств в течение проектного срока службы здания или конструктивного элемента. Методика расчета долговечности конструкции не создана. Поэтому применяется условная оценка долговечности по предельному сроку службы здания.

По этому признаку здания и сооружения разделяют на 4 степени:

срок службы более 100 лет (высотки)

срок службы от 50 до 100 лет

срок службы от 20 до 50 лет

срок службы до 20 лет (временные здания и сооружения) Кроме того классификация конструкций зданий осуществляется по принципу пожарной безопасности, которая определяется возгораемостью конструкций и их огнеопасностью.

По возгораемости конструкций различают материалы:

несгораемые - не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются под действием огня или высоких температур;

трудно сгораемые - с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но процессы горения и тления прекращаются при устранении огня или высоких температур;

сгораемые - воспламеняются или тлеют под действием огня или высоких температур, и эти процессы не прекращаются после удаления источников огня.

Требования к экономической целесообразности.

На экономические показатели жилой застройки влияют этажность зданий, планировочная и конструктивная схемы, протяженность здания, площадь квартир, плотность застройки, благоустройство, в том числе инженерные коммуникации, улицы, дороги, транспорт, общегородские подводящие сети, зеленые насаждения.

Класс здания назначают при проектировании в соответствии с его народно-хозяйственной и градостроительной ролью.

К I классу относятся крупные общественные здания (театры, музеи, цирк), правительственные здания, жилые дома высотой более 9 этажей.

Ко II классу - общественные здания массового строительства и дома не свыше 5 этажей.

К III классу - дома не свыше 5 этажей и общественные здания малой вместимости.

К IV классу - малоэтажные жилые дома и временные общественные здания.

Основные конструкции здания I класса должны иметь 1-ую степень долговечности и огнестойкости; II класса - 2-ую степень; III класса - 2-ую степень долговечности и 3-ью степень огнестойкости; IV класса - 3-ью степень долговечности и без огнестойкости.

Архитектурно-художественные требования

Архитектурно-художественные требования к проектному решению заключаются в необходимости соответствия внешнего вида здания, его назначения и формирования объемов и интерьеров здания по законам красоты.

|

34.Общественные здания, их классификация. Особенности функциональных процессов в общественных зданиях.

Общественные здания предназначены для временного пребывания людей в связи с осуществлением в них различных функциональных процессов. В с функциональным назначением они делятся на 1) здания воспитательно-учебных учреждений; 2)здания средних специальных и высших уч. Зав. 3) здания культурно-просветительных учреждений и предприятий;4) здания общественных организаций и административных учреждений; 6) здания и сооружения коммунальных предприятий; 7) специальных сооружений (мемориалы, памятники). В зависимости от пропускной способности и положения в планировочной структуре города: 1) предприятия и учреждения. Первичного обслуживания жилой группы (предприятия торговли, быт обслуживания) радиус д-я 300м. 2) предприятия и учреждения повседневного пользования, обслуживающие микрорайон (продовольственные и промышленные Товарные магазины, пред-я хоз.-быт. Обследования, д.с, сш,) рад-с 400-500м. 3) пред-я и учреждения первичного пользования обслуживающие жилой р-н. (универмаги, рестораны, гос. учреждения, кинотеатры, библиотеки, больницы, спорт-е сооружения) рад. 1200-1500. 4) учреждения и пред-я обслуживающие весь город (общ-е учреждения, торговые комплексы, гостиницы, рестораны, центральные пред-я бытового обслуживания, музеи, театры) рад-с д-я не нормируется. Все общественные здания делят на 4 группы в зависимости от долговечности, степ. огнестойкости, эксплуатационных требований. По этажности бывают одно-, мало- (2-3) и многоэтажными.

Общественным зданиям присущ ряд специфических особенностей, непосредственно отражающихся на объемно-планировочном решении:1)Разнообразие функций зданий и их отдельных элементов; 2)одновременное сосредоточение в зданиях большого количества людей; 3)широкий диапазон требован к физико-техническим параметрам внутренней среды: освещенности, звуковому и воздушному режиму. Разнообразие функций порождает большое разнообразие геометрических параметров помещений и конструктивньгх элементов зданий. Вторая особенность требует надежного обеспечения противопожарной безопасности путей эвакуации иле кратких сроков. Третья особенность определяет разнообразие в размерах световых. проемов (по требованиям естественной освещенности), специфичность форм и отделки крупных помещений (по требованиям архитектурной акустики) и разнообразные решения инженерного оборудования здания

|

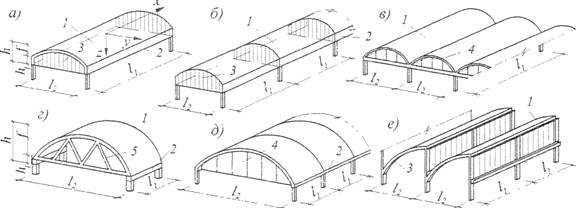

42, Цилиндрические оболочки

Поверхность цилиндрической оболочки может быть образована скольжени�ем прямой линии по произвольной криволинейной направляющей или вращени�ем отрезка прямой вокруг некоторой оси (см. рис. 6.3 В). По геометрическому признаку это поверхность одинарной или нулевой гауссовой кривизны и может рассматриваться как поверхность переноса или вращения (см. раздел Б),

В зависимости от вида криволинейной направляющей различают круговые, параболические, эллиптические и другие типы оболочек; при этом наиболее рас» пространенным, благодаря простоте изготовления, является круговое очертание.

Конструкция покрытия состоит из следующих основных элементов: тонкой плиты, очерченной по цилиндрической поверхности, бортовых элементов вдоль крайних образующих и поперечных диафрагм по криволинейным краям, опира�ющихся на колонны Диафрагмы решаются в виде арок, сегментных

Ферм, фронтонных стен или фахверков. Тонкостенная плита может быть гладкой или ребристой (обычно выполняемой из железобетона).

Основные параметры оболочки: пролет, длина волны; толщина плиты; полная высота; высота бортового элемента; ширина бортового элемента; стрела подъема.

Направление по образующей, вдоль пролета, называется продольным, а по направляющей, вдоль волны, Поперечным.

Оболочки могут быть одно - и многопролетными, одно - и многоволновыми, а также консольными. На стыке многопролетных оболочек устраивают общие ди�афрагмы, а многоволновые оболочки имеют общие бортовые элементы.

Цилиндрические оболочки условно делят на группы: длинные — и короткие.

Длинную оболочку в первом приближении можно рассматривать как балку пролетом криволинейного поперечного сечения. В пологой оболочке распор в поперечном направлении существенен и предпочтительны горизонтально расположенные бортовые эле�менты. В оболочках подъемистых распор меньше, и его можно передать верти�кальным бортовым элементам, которые нередко конструктивно выполняют в виде утолщений краев оболочки. Короткая оболочка характеризуется преобладанием «арочной» работы над «балочной».

Цилиндрические оболочки делают, в основном, из железобетона, но имеются примеры их выполнения из клееной древесины и пластмасс (стеклопластиков).

Длинные: а — Однопролетная; Б — Многопролетная; В - Многоволновая; Корот�кие: г ----- Однопролетная; Д ■■---- Многопролетная; Е -— Шедовая; 1 — оболочка; 2 ■-— Бортовой элемент; 3 — торцевая диафрагма в виде балки переменного сечения; 4 — то же, арки;J — то же» фермы

|

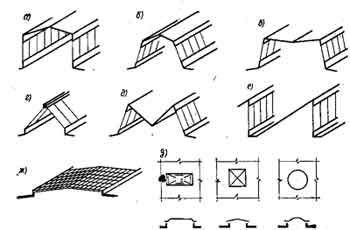

71. Фонари в промышленных зданиях

Фонарями называются остекленные или частично остекленные надстройки на покрытии здания, предназна�ченные для верхнего освещения производственных пло�щадей, удаленных от оконных проемов, а также для необходимого воздухообмена в помещениях.

По назначению фонари бывают:

- световые с глухими остекленными переплетами, слу�жащие только для освещения помещений; аэрационные без остекления, предназначенные для воздухообмена в по�мещениях, где он необходим, а верхнее освещение не требуется;

- комбинированные (светоаэрационные) с открывающи�мися остекленными створками,служащие одновременно для освещения и проветривания помещений. По профилю сечения фонари бывают прямоугольные, трапециевидные, треугольные, М-образные, шедовые и зенитные (рис. 116).

Фонари могут располагаться вдоль или поперек зда�ния. Наиболее часто их располагают вдоль здания, и они не доходят до торцов наружных стен на 6 или 12 м.

Рис. 116. Типы фонарей а - прямоугольные; б, е -трапецие�видные; г - треугольные; д - М-образные; е - шедовые; ж - зенитный линейный; з -зенитный точечный

Необходимость устройства фонарей должна быть обо�снована с учетом технологических и санитарно-технических требований, а также природно-климатических условий района строительства. Так, например, для произ�водств, где попадание прямых солнечных лучей недопус�тимо, необходимо применять шедовые фонари с остек�лением, обращенным на север. В неотапливаемых зданиях с наружным водоотводом не рекомендуется при�менять М-образные фонари.

Наибольшее распространение имеют прямоугольные фонари, позволяющие ограничить проникание прямых солнечных лучей в помещение через остекление, распо�лагаемое в вертикальной плоскости, и упростить конст�рукцию навески переплетов. Трапециевидные и треугольные фонари с наклонным остеклением дают большую освещенность помещения, но попадание прямых солнеч�ных лучей в летнее время вызывает сильное нагревание стекол.

54. Конструктивные элементы промышленных зданий

Основными элементами здания, влияющими на технологические решения кузнечных цехов (см. кузнечно-прессовое оборудование) и цехов холодной штамповки (см. холодную обработку металлов давлением), являются:

колонны; фундаменты под колонны;

подкрановые балки; фундаментные балки;

стропильные и подстропильные фермы; плиты покрытий;

стеновые панели; светоаэрационные фонари;

полы промышленных зданий. Подкрановые балки;

Подкрановые балки представляют собой конструкции, по которым передвигаются мостовые подъемные краны, обслуживающие производственные помещения. Опорами подкрановых балок обычно служат колонны. Мостовые краны передвигаются по рельсам, уложенным на верхний пояс балки.

Подкрановые балки бывают железобетонные и металлические (стальные).

В настоящее время в соответствии с ТП 101-76 применение железобетонных подкрановых балок не рекомендуется.

Стеновые панели промышленных зданий

Стеновые панели служат для ограждения здания по его контуру. Для зданий кузнечных и штамповочных цехов панели делают в виде железобетонных ребристых плит с продольными и поперечными ребрами. Толщина панели с ребрами 200-300 мм. Панели могут располагаться горизонтально и вертикально.

Колонны промышленных зданий являются основными несущими элементами, воспринимающими нагрузку от покрытий форм, подкрановых балок, мостовых кранов, ветровых нагрузок, кроме того колонны обеспечивают пространственную жесткость здания.

По назначению колонны бывают крайние и средние.

По конструкции колонны бывают для зданий, не имеющих мостовых кранов, и для зданий, оборудованных мостовыми кранами. Колонны для зданий, оборудованных кранами, состоят из двух частей: надкрановой и подкрановой.

Колонны

Колонны изготовляют из железобетона и стали.

Железобетонные колонны — из предварительно напряженного железобетона. Применяют бетон марок 200, 300, 400 (кг/см3). Размеры железобетонных колонн зависят от ширины и высоты пролета, шага колонн и грузоподъемности мостовых кранов.

Металлические колонны изготовляют из стали. Колонны состоят из стержня и нижней части – башмака. Башмак служит для передачи нагрузки от колонны на фундамент и крепится к нему анкерными болтами. В поперечном сечении колонна представляет собой комбинацию прокатных профилей, связанных между собой накладками.

По конструкции колонны бывают: постоянного сечения; ступенчатые; раздельные.

Если колонна имеет постоянное по высоте сечение, то нагрузка на колонну передается через консоль, на которую опирается подкрановая балка. В ступенчатых колоннах переменного по высоте сечения нагрузка от подкрановой балки передается непосредственно на стержень колонны.

Колонна раздельного типа состоит из двух рядом поставленных стержней, соединенных между собой, но раздельно воспринимающих нагрузку от шатра и крана.

Фундаменты под колонны

В тех случаях, когда необходимо глубокое заложение фундаментов, колонны ставят на подколонники, а последние на фундаменты. Фундаменты под колонны и подколонники делают из бетона марки 200, армированного стальными сетками. На фундамент может опираться одна, две или четыре колонны. Глубина заложения фундаментов колонн здания зависит от глубины заложения фундаментов под оборудование (вблизи колонн) расстояния между колонной и оборудованием, характеристики грунта и нагрузок, которые несут колонны.

В настоящее время наметилась тенденция при проектировании новых производственных зданий задаваться таким заглублением колонн, чтобы в дальнейшем при необходимости можно было бы производить земляные работы не опасаясь нарушения прочности здания вследствие осыпания грунта. Для крановых зданий принимают глубину колонн 8м, для бескрановых зданий – 4,5 – 5м.

Полы промышленных зданий

Название пола устанавливается по названию материала его покрытия (по чистому полу). Наиболее распространенные полы промышленных зданий:

гравийный или щебёночный;

бетонный

асфальтобетонный;

ксилолитовый (смесь магнезиальных вяжущих с мелкими древесными опилками, h=20мм, неводостойкий);

брусчатый;

кирпичный;

торцевой (деревянные бруски);

плиточный из бетонных, керамических и других плитах;

из металлических плит (чугунных);

дощатый.

Детали полов промышленных зданий

Полы промышленных зданий состоят из следующих конструктивных элементов:

покрытие — верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям;

прослойка для связи покрытия с низлежащими слоями;

стяжка — ужесточающие нежёсткие или пористые элементы покрытия, создающие необходимый уклон покрытия, закрывающие различные трубопроводы;

гидроизоляция;

подстилающий слой (подготовка) для распределения нагрузки по основанию;

теплоизоляция;

звукоизоляция (часто совмещёна с теплоизоляцией).

Материалы отдельных слоёв полов промышленных зданий:

прослойка — бетон, песок, шлак, щебёнка, гравий;

стяжка — цементно-песчаный раствор, лёгкие бетоны;

гидроизоляция — битумные или дегтярные мастики, толь, полимерные плёнки;

теплоизоляция и звукоизоляция – ячеистые бетоны, древесно-стружечные плиты, сыпучие материалы.

| |

Скачать 387.33 Kb.

Скачать 387.33 Kb.