юридическая психология. ЮР.ПСИХ. Вопрос 1

Скачать 312.38 Kb. Скачать 312.38 Kb.

|

|

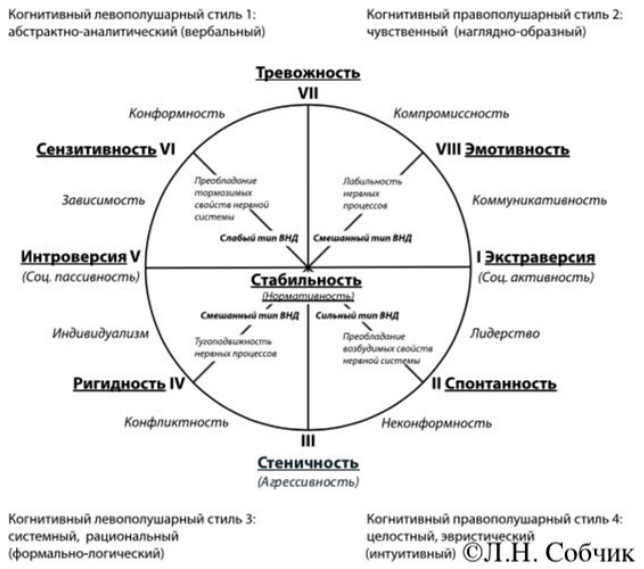

Вопрос №1. История психологии – это особая отрасль знания, имеющая собственный предмет. В истории психологии изучается не сама психическая реальность, но представления о ней, какими они были на разных этапах поступательного развития науки. За всю историю развития психологических знаний известны три определения предмета психологии: как науки о душе, о сознании, о поведении. Псих-гия как наука о душе объяснила ее как причину всего, т. е. душа опр-лась как объяснительный принцип. Сознание имело двойную ф-кцию: оно яв-лось и объектом изучений, и объяснительным принципом. С появ-нием нового предмета изучений - поведения - был преодолен субъективизм психологии сознания, однако это повлекло за собой исчезновений самого объекта изученния - психики и сознаний. На современном этапе развития науки возникает тесная связь между сознанием и поведением, или деятельностью. Задачи: 1. Изучение закономерностей развития знаний о психике. 2. Развитие взаимосвязи психологии с другими науками, от которых зависит её достижение. 3. Выяснение зависимости зарождения и восприятия психологических знаний от социальных, культурных и экономических условий, а так же от идеологических влияний на научное творчество. 4. Изучение роли личности и её индивидуального пути в становлении самой науки. Вопрос №2. Согласно этой теории, личность рассматривается как единство биологического, психологического и социального факторов. 1. Реакция, силы которой направлены вовне (наступательность, активное отстаивание своей позиции, противодействие, обвинение во всем окружающих, наиболее резкий способ реагирования – агрессия в отношении других). 2. Реакция, преимущественно направленная на себя, внутрь личности (отступление, готовность отказаться от реализации своих намерений, склонность к самообвинению, наиболее резкая форма реагирования – суицид, аутоагрессия). Далее типология конституционально заданных свойств в соответствии с ведущими тенденциями в психологических особенностях может быть представлена следующими противоположными признаками: интроверсия-экстраверсия, тревожность-агрессивность, ригидность-лабильность, сенситивность-спонтанность (рис. 1.1). Ведущие индивидуально-типографические особенности и сопряженный с ними социально-психологический и когнитивный индивидуальный стиль Таким образом, типология индивидуальности базируется на восьми основных тенденциях, производными которых являются разные варианты социального поведения как результат сочетания двух соседствующих на схеме индивидуально-личностных тенденций. Кроме того, индивидуально-типологический паттерн позволяет также судить о преобладающем стиле интеллектуальной деятельности. Вопрос №3. Наблюдение как метод исследования личности характеризуется: · невмешательством в ход развития событий и процессы наблюдаемого явления; · опосредованностью теоретическими гипотезами, которые в результате наблюдения подтверждаются или опровергаются; · наличием цели, плана, предмета наблюдения; · фиксацией результатов наблюдения (письменная запись в бланке наблюдения, видео и аудиозапись). Это делается с тем, чтобы любой другой человек мог оценить соответствие результатов наблюдения сделанным выводам. Наблюдение применяется не только в научных исследованиях, но и в различных видах общественной практики. Например, оператор энергосистемы, наблюдающий за показаниями приборов, проводит осмотр по определенному плану; врач, проводя осмотр больного, получает представление о состоянии его здоровья; следователь, наблюдая за поведением преступника во время допроса, проверяет, какая из гипотез о роли допрашиваемого в преступлении наиболее правдоподобна. Предметом наблюдения обычно являются (в случае наблюдения за людьми): a) различные действия, движения, перемещения и неподвижные состояния людей; скорость и направление движения; дистанции между ними; соприкосновения, толчки, удары, объятия, поцелуи и пр.; совместные действия; b) речевые акты, их содержание, направленность, частота, продолжительность, интенсивность, экспрессивность (эмоциональная выразительность), особенности лексического, грамматического и фонетического строя речи; c) мимика и пантомимика, интонация; d) внешние проявления некоторых вегетативных реакций: покраснение или побледнение кожи, изменение ритма дыхания, потоотделение и т.д.; e) сочетание перечисленных признаков. Вопрос №4. Ведущая тенденция - это не черта или свойство характера, не состояние. Она вбирает в себя эти понятия и пронизывает все уровни жизни человека, придает существованию индивидуальную окраску и уникальную направленность. Ведущие тенденции (эмоциональные особенности, мотивация, когнитивный стиль и стиль межличностного взаимодейстия) - база на которой в процессе взаимодействия с окружающей средой формируются разные типы личности. Всего ведущих тенденций восемь, они противоположенны друг другу и в норме находятся в более или менее выраженном балансе. Уровень выраженности ведущих тенденций показывает неповторимый рисунок индивидуально-психологических особенностей человека. Иногда та или иная ведущая тенденция выражена у человека заметно сильнее других, это может быть яркой особенностью, а иногда и акцентуацией. Всего ведущих тенденций восемь, они противоположены друг другу и в норме находятся в более или менее выраженном балансе. Уровень выраженности ведущих тенденций показывает неповторимый рисунок индивидуально-психологических особенностей человека. Иногда та или иная ведущая тенденция выражена у человека заметно сильнее других, это может быть яркой особенностью, а иногда и акцентуацией. На фото все это представлено в виде схемы.  © Людмила Николаевна Собчик Вопрос №5. Закон первый. Все поведенческие признаки людей – наследственные, то есть в какой‑то мере зависят от генов. Закон второй. Эффект генов сильнее, чем эффект воспитания в одной семье. Закон третий. Значительная часть вариабельности людей по сложным поведенческим признакам не объясняется ни генами, ни влиянием семьи (Turkheimer, 2000). Эти три закона представляют собой эмпирические обобщения, «выстраданные» специалистами по генетике человеческого поведения в ходе многолетних исследований. Разумеется, из этих законов есть исключения, и в специальной литературе они сопровождаются множеством оговорок. Итак, человеческое поведение в значительной мере определяется генами. Влияние генов на психологические и поведенческие признаки опосредуется культурно‑социальными факторами. Для некоторых «поведенческих» генов доказано, что в прошлом они находились под действием положительного отбора. У людей до сих пор существует наследственная изменчивость по таким душевным качествам, как доброта, щедрость, доверчивость, склонность к кооперации, приверженность тем или иным политическим взглядам, способность поддерживать хорошие отношения с близкими людьми, стремление к новым впечатлениям. А значит, все это может эволюционировать даже сегодня и наверняка эволюционировало в прошлом. Опосредованность генетических влияний культурно‑социальными факторами означает, что биологическая эволюция человеческой души, основанная на отборе генов, идет рука об руку с культурно‑социальной эволюцией, основанной на развитии и смене мемов – моральных норм, правил человеческих взаимоотношений, законов, традиций, принципов социального устройства и политической организации. Вопрос №6. Внимание не является самостоятельным познавательным процессом, так как оно само по себе ничего не отражает и как отдельно взятое психическое явление не существует. Вместе с тем внимание является одним из важнейших компонентов познавательной деятельности человека, так как оно, возникая на основе познавательных процессов, организует и регулирует их функционирование. Поскольку познавательная деятельность осуществляется сознательно, то внимание выполняет одну из функций сознания.Внимание – это особое состояние сознания, благодаря которому субъект направляет и сосредотачивает познавательные процессы для более полного и четкого отражения действительности. Внимание связано со всеми сенсорными и интеллектуальными процессами. Наиболее заметно эта связь проявляется в ощущениях и восприятиях.Характеристики внимания Устойчивость – длительность привлечения внимания к одному и тому же объекту или к одной и той же задаче.Концентрация внимания – повышение интенсивности сигнала при ограниченности поля восприятия. Концентрация предлагает не только длительное удержание внимания на объекте, но и отвлечение от всех других воздействий, не имеющих значения для субъекта в данный момент.Сосредоточенность внимания проявляется в результате концентрации сознания на объекте с целью получения наиболее полной информации о нем. аспределение внимания – субъективно переживаемая способность человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов одновременно.Переключаемость – это скорость перехода от одного вида деятельности к другому.Предметность внимания связана со способностью выделять определенные комплексы сигналов в соответствии с поставленной задачей, личной значимостью, актуальностью сигналов и т.д.Объем внимания характеризуется количеством объектов, на которые может направить и сосредоточить внимание субъект в доли секунды. Определяется объем внимания посредством специальных приборов-тахистоскопов. В одно мгновение человек может обратить внимание только на несколько объектов (от 4 до 6).Виды внимания:Проявление внимания связано как с сенсорными, так и с интеллектуальными процессами, а также с практическими действиями и с целями и задачами деятельности. В связи с этим выделяют следующие виды внимания: сенсорное, интеллектуальное, моторное, преднамеренное и непреднамеренное внимание.Сенсорное внимание возникает при действии объектов на органы чувств. Оно обеспечивает четкое отражение предметов и их свойств в ощущениях и в восприятиях человека. Благодаря сенсорному вниманию возникающие в сознании образы предметов являются ясными и отчетливыми. Сенсорное внимание может быть зрительным, слуховым, обонятельным и т.д. В основном у человека проявляется зрительное и слуховое внимание. Лучше всего в психологии изучено зрительное внимание, так как его легко обнаружить и зафиксировать. |