ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. Землетрясение Что такое землетрясение

Скачать 0.51 Mb. Скачать 0.51 Mb.

|

|

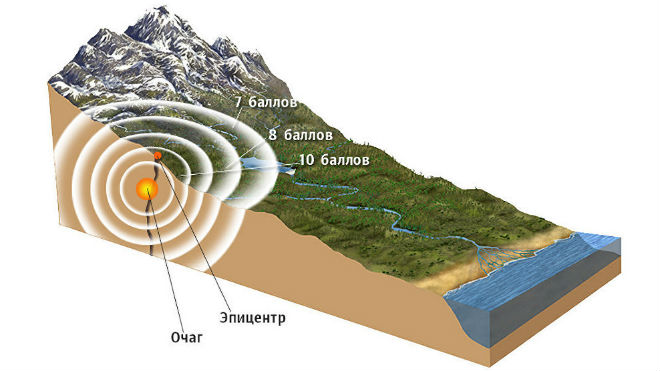

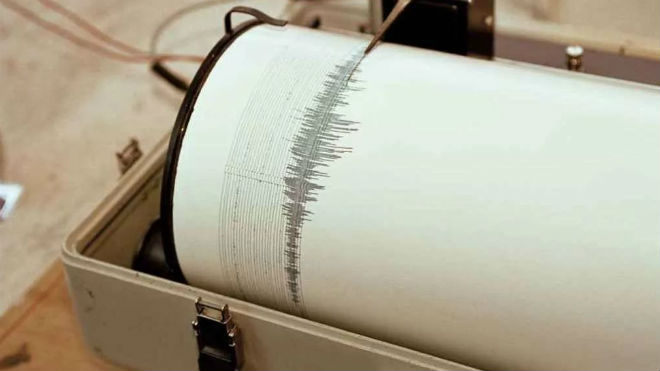

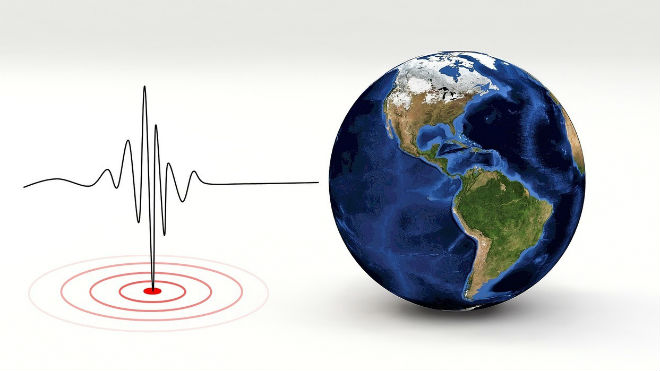

Землетрясение  Что такое землетрясение? Землетрясением называют толчки в земной коре.  Длительность колебаний примерно одинакова, она занимает около 30 секунд, не зависит от причин разрыва, особенностей пораженной местности и прочих факторов. Но бывали случаи, когда толчки продолжались до 3 минут. Признаками землетрясения могут быть не только показания сейсмических приборов, но и специфические изменения в окружающей обстановке. Основными предвестниками землетрясений являются: беспокойное поведение домашних и диких животных (многие животные способны чувствовать приближение катастрофы, они стараются покинуть эпицентр и прилегающую к нему территорию, направляются в безопасное место); возникновение в небе особых облаков, похожих на длинные полосы;  изменение уровня воды в водных источниках; проблемы в работе мобильных и электротехнических приборов. Зонами землетрясений являются не все области земного шара. Колебания земной коры возможны только в областях, называемых сейсмическими поясами. Основных пояса два: Тихоокеанский и Средиземноморский. Также выделяют Арктический, Западно-Индийский, Восточно-Африканский пояса. На последние три приходится 5% всех фиксируемых на планете толчков. Поскольку местами возникновения землетрясений могут быть только сейсмически активные области – зоны тектонических разломов, то население, проживающее на равнинных территориях в пределах тектонической плиты, может быть спокойным за жизнь и имущество. На платформенных равнинах землетрясения – крайняя редкость, они случаются раз в 600 – 800 лет. Австралия – единственный континент, который не находится в зоне литосферных стыков. На материке нет гористых областей и активных вулканов, следовательно, землетрясения невозможны. Также слабая сейсмическая активность характерна для Антарктиды и Гренландии. На этих участках суши лежит толстый ледяной слой, который не дает подземным колебаниям проявляться на поверхности. Алтай; Кавказ (особенно северная часть); Дальний Восток; Гористые регионы Сибири (в основном восточная часть); Сахалин; Курильские и Командорские острова. Основные характеристики землетрясений Разрушительные волны исходят из фокуса радиально, причем в разных плоскостях: в разные стороны, вверх и вниз. Эпицентр землетрясения характеризуется наиболее сильными колебаниями. Большая часть толчков ввиду слабости проявления не воспринимается людьми. Уловить маломощные колебания могут только сейсмографы – приборы, характеризующиеся высокой чувствительностью. Они не только регистрируют толчки, но и фиксируют их мощность, направленность и длительность. Наука, изучающая землетрясения, называется сейсмология (это отдел геологии), исследователи – сейсмологи. Приборы для измерения силы колебаний устанавливают в разных частях планеты для ежедневного наблюдения за активностью земной коры, которая постоянно пребывает в движении. По показаниям нескольких сейсмографов ученые определяют место нахождения эпицентра.  Чтобы определить силу толчков исследователи используют два физических понятия: магнитуду; интенсивность. Магнитуда землетрясения – количество энергии, высвободившейся из очага и разошедшейся в виде ударных волн. По шкале магнитуды точно устанавливают точку исхода колебаний. Интенсивность землетрясения – величина, представляющая собой соотношение магнитуды и сейсмической активности, представленной в баллах по шкале Рихтера. Шкала магнитуд используется для оценки силы природного явления. Энергия, высвобожденная в виде сейсмических волн, определяется по шкале от 1 (минимум) до 9,5 (максимальная сила) баллов. В течение года на планете фиксируют: 1 катастрофическое землетрясение – магнитуда от 8 баллов; 10 – 20 очень сильных – от 7 до 8 баллов; 100 – 120 сильных – от 6 до 7; 800 – 100 умеренных – от 5 до 6; 6000 – 6200 легких – от 4 до 5; 40 – 50 тысяч слабых – от 3 до 4; ежедневно от 1000 до 8000 очень слабых – меньше 3 баллов.  Минус данной шкалы в том, что она не позволяет понять, насколько опасно и разрушительно явление. Ведь бывает, что слабое землетрясение длится дольше сильного, следовательно, приносит больший ущерб. Поэтому более показательной является шкала интенсивности Рихтера. Эта шкала, выраженная в баллах, демонстрирует степень разрушительного воздействия толчков разной силы: 3 – 4 – люди ощущают слабые колебания, в помещениях могут дребезжать оконные стекла, слегка шататься нетяжелые предметы; 5 – 6 – ощущения от колебаний довольно выраженные, в зданиях трескаются тонкие и непрочные стены, сыплется штукатурка, предметы подскакивают и падают; 7 – 8 – колебания сильные, небольшие постройки разрушаются, в земле и асфальте образуются заметные трещины; 9 – 10 – толчки разрушительной силы, здания складываются, как карточные домики, формируются огромные трещины в земле, возможно появление оползней, обваливание склонов; 11 – 12 баллов – толчки катастрофической силы, разрушающие наземные объекты до основания. В категорию опасных природных явлений входят землетрясения 7 – 12 баллов.  Существует еще одна 12-бальная шкала оценки землетрясений по интенсивности воздействия на наземные объекты. По классификации Меркалли приводится ряд следующих особенностей землетрясений в зависимости от силы действия: I – колебания неощутимы; II – незначительно ощутимы при нахождении на этажах зданий; III – хорошо ощутимы в помещении, дрожат и раскачиваются предметы, у очевидца создается звуковое ощущение, что неподалеку проезжает автомобиль; IV – в помещении дребезжат оконные стекла, звенит посуда, раскачиваются и трещат предметы мебели и интерьера, слышится звук, будто рядом проезжает грузовой автомобиль; V – колебания ощутимы и в помещении, и на улице, вызывают у населения страх, спящие люди просыпаются; VI – население пребывает в панике, сыплется штукатурка, из стен вываливаются кирпичи, мебель перемещается и рушится, оконные стекла рассыпаются; VII – люди не могут удерживаться на ногах, водителям сложно управлять автомобилями, стены трескаются, на колокольнях из-за дрожания звенят крупные колокола, по поверхности водных источников движутся волны; VIII – вести автомобиль невозможно, непрочные стены и небольшие постройки рушатся, обламываются древесные сучья, земля трескается; IX – люди спасаются в панике, разрываются трубы и каркасные элементы крупных строений, в земле формируются обширные трещины и воронки; X – разваливаются каркасные стены и фундаменты, разрушаются дамбы, мосты и прочие инженерные сооружения, высок риск появления обвалов и оползней; XI – разрушаются здания любой конструкции и степени прочности, деформируются железнодорожные пути, обрушиваются подземные коммуникации; XII – полное разрушение, изменяется рельеф. Существует деление землетрясений по глубине залегания фокуса: нормальные – от 30 до 70 км; промежуточные – от 70 до 300 км; глубокие – больше 300 км. Последствия землетрясений Последствия землетрясений делят на 2 категории: влияющие на природу, влияющие на деятельность человека. К последствиям первой категории относят: встряску грунтовых пластов; образование трещин и углублений в земной коре; оползневые и селевые процессы; цунами; разжижение почвенных пластов; проседание земли. Последствиями второй категории называют: разрушение построек, путей сообщения, инфраструктурных сооружений; наводнения из-за обрушения дамб, повреждения водопроводных линий; пожары из-за разрушения нефтяных хранилищ, повреждения газопроводов; повреждение транспортных средств, линий электропередачи, тепло- и водоснабжения, канализационной сети; радиационное поражение окружающей среды при разрушении реакторов АЭС.  Ученые подсчитали примерное число погибших от землетрясений за последние 500 лет – более 5 миллионов человек. Наибольшее число жертв в Китае, поскольку густонаселенная страна находится в сейсмически активной области. Только в 50-е годы 20 века погибло почти 250 тысяч китайцев. Самыми страшными землетрясениями 20 века считаются: в сентябре 1923 года на японском острове Хонсю (погибло более 140 тысяч человек); в июле 1976 года в районе китайского города Таншань (более 240 тысяч жертв); в декабре 1988 года в районе армянских городов Спитак и Ленинакан (погибло более 25 тысяч человек):  Многие люди, проживающие или пребывающие в сейсмически активных регионах, понятия не имеют, как вести себя в чрезвычайной ситуации, как спасаться при появлении мощных подземных колебаний. |