лекция. лекции ценообразование. 1. Экономическая сущность цены и ее функции

Скачать 202.03 Kb. Скачать 202.03 Kb.

|

1. Система цен и ее характеристикаИзучение теории ценообразования невозможно без применения системного подхода, представляющего собой методологическое направление в науке. Основная задача этого подхода состоит в разработке методов исследования и конструирования сложно организованных объектов и процессов — систем различных типов и классов. Следует также добавить, что системный подход — это общенаучная концепция, реализующая философский принцип системности в принципах и методах решения сложных междисциплинарных проблем. С точки зрения системного подхода каждый изучаемый предмет есть система, т. е. весь материальный мир предстает как иерархия систем. В свою очередь, система — это множество связанных между собой элементов той или иной природы, упорядоченное по отношениям, обладающее вполне определенными свойствами. Цены, действующие в экономике, взаимосвязаны и образуют единую систему цен, которая находится в постоянном движении под воздействием различных рыночных факторов. Система цен — единая, упорядоченная совокупность различных видов цен, обслуживающих и регулирующих экономические взаимоотношения участников рынка. Эта система состоит из отдельных блоков взаимозависимых и взаимодействующих цен. Наиболее важными и основными блоками единой системы цен являются оптовые цены; закупочные цены; розничные цены; тарифы на услуги транспорта. Основные блоки цен, в свою очередь, включают ряд подблоков. Так, блок оптовых цен подразделяется на два подблока — оптовые (отпускные) цены предприятия и оптовые цены промышленности. А блок тарифов транспорта состоит из нескольких подблоков — тарифы железнодорожного транспорта, морского транспорта, речного транспорта, автотранспорта и т. д. В основе взаимосвязи всех цен, образующих единую систему, лежит принцип сообщающихся сосудов: на изменение цен в одном из основных блоков данной системы довольно быстро реагируют другие блоки. Ведущую и определяющую роль в системе цен играют цены на продукцию базовых отраслей промышленности. К ним относятся топливно-энергетические отрасли (угольная, нефтяная, газовая, электроэнергетика), а также отрасли металлургии и транспорт. Так, изменение цен на энергоносители находит быстрое отражение в уровне цен на продукцию всех без исключения отраслей экономики. На цены в отраслях легкой и пищевой промышленности большое влияние оказывает динамика закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Различные блоки цен, входящие в систему цен, имеют не только прямую, но и обратную связь. Например, повышение цен в топливном комплексе через определенное время проявляется в этих отраслях в виде удорожания материально-технических ресурсов (машин, оборудования, электроэнергии и др.), потребляемых ими. Взаимосвязь (взаимозависимость) цен, входящих в единую систему, обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, все цены формируются на единой методологической основе (законы стоимости, спроса и предложения). Во-вторых, все предприятия (фирмы) производства и отрасли, хозяйственная деятельность которых обслуживается ценами, взаимосвязаны и образуют в конечном счете единый хозяйственный комплекс. Взаимосвязь предприятий, отраслей может быть самой разнообразной: производственной, экономической, технологической и др. Вместе с тем взаимосвязь (взаимозависимость) цен в единой системе не исключает самостоятельного движения отдельных блоков цен и цен на конкретные товары внутри этих блоков. Кроме того, можно отметить довольно тесную связь между системой цен и экономической средой, в которой действуют цены. Эта среда включает товарное производство, различные формы собственности, конкуренцию, которые и составляют основу рыночной экономики. Изучение теории ценообразования невозможно без применения системного подхода, представляющего собой методологическое направление в науке. Основная задача этого подхода состоит в разработке методов исследования и конструирования сложно организованных объектов и процессов — систем различных типов и классов.Следует также добавить, что системный подход — это общенаучная концепция, реализующая философский принцип системности в принципах и методах решения сложных междисциплинарных проблем. С точки зрения системного подхода каждый изучаемый предмет есть система, т. е. весь материальный мир предстает как иерархия систем. В свою очередь, система — это множество связанных между собой элементов той или иной природы, упорядоченное по отношениям, обладающее вполне определенными свойствами. Цены, действующие в экономике, взаимосвязаны и образуют единую систему цен, которая находится в постоянном движении под воздействием различных рыночных факторов. Система цен — единая, упорядоченная совокупность различных видов цен, обслуживающих и регулирующих экономические взаимоотношения участников рынка. Эта система состоит из отдельных блоков взаимозависимых и взаимодействующих цен. Наиболее важными и основными блоками единой системы цен являются оптовые цены; закупочные цены; розничные цены; тарифы на услуги транспорта. Основные блоки цен, в свою очередь, включают ряд подблоков. Так, блок оптовых цен подразделяется на два подблока — оптовые (отпускные) цены предприятия и оптовые цены промышленности. А блок тарифов транспорта состоит из нескольких подблоков — тарифы железнодорожного транспорта, морского транспорта, речного транспорта, автотранспорта и т. д. В основе взаимосвязи всех цен, образующих единую систему, лежит принцип сообщающихся сосудов: на изменение цен в одном из основных блоков данной системы довольно быстро реагируют другие блоки. Ведущую и определяющую роль в системе цен играют цены на продукцию базовых отраслей промышленности. К ним относятся топливно-энергетические отрасли (угольная, нефтяная, газовая, электроэнергетика), а также отрасли металлургии и транспорт. Так, изменение цен на энергоносители находит быстрое отражение в уровне цен на продукцию всех без исключения отраслей экономики. На цены в отраслях легкой и пищевой промышленности большое влияние оказывает динамика закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Различные блоки цен, входящие в систему цен, имеют не только прямую, но и обратную связь. Например, повышение цен в топливном комплексе через определенное время проявляется в этих отраслях в виде удорожания материально-технических ресурсов (машин, оборудования, электроэнергии и др.), потребляемых ими. Взаимосвязь (взаимозависимость) цен, входящих в единую систему, обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, все цены формируются на единой методологической основе (законы стоимости, спроса и предложения). Во-вторых, все предприятия (фирмы) производства и отрасли, хозяйственная деятельность которых обслуживается ценами, взаимосвязаны и образуют в конечном счете единый хозяйственный комплекс. Взаимосвязь предприятий, отраслей может быть самой разнообразной: производственной, экономической, технологической и др. Вместе с тем взаимосвязь (взаимозависимость) цен в единой системе не исключает самостоятельного движения отдельных блоков цен и цен на конкретные товары внутри этих блоков. Кроме того, можно отметить довольно тесную связь между системой цен и экономической средой, в которой действуют цены. Эта среда включает товарное производство, различные формы собственности, конкуренцию, которые и составляют основу рыночной экономики. 2. Классификация цен Классификация цен 1. В зависимости от обслуживаемого оборота (направления деятельности) оптовые цены; розничная цена; закупочная цена; тарифы; цена на строительную продукцию; мировые цены Оптовая цена промышленности помимо оптовой (отпускной) цены включает снабженческо-сбытовую (оптовую) наценку или скидку и НДС. Снабженческо-сбытовая (оптовая) наценка или скидка — это цена на услугу по снабжению и сбыту. Как любая цена, она должна компенсировать издержки снабженческо-сбытовых или оптовых организаций и обеспечить им прибыль. Исходя из представленных видов цен процесс ценообразования в сфере товарного обращения можно представить в виде схемы (рис. 1), которая показывает, что каждый последующий вид цены включает предыдущий.

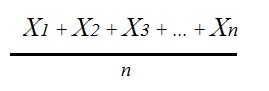

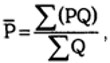

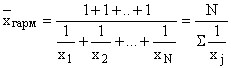

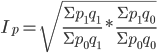

Рис. 1. Схема процесса ценообразования в сфере товарного обращения Кроме оптовых цен на продукцию промышленности различают цены на строительную продукцию, которые подразделяются на три вида цен: сметная стоимость строительства зданий и сооружений, прейскурантная цена, договорная цена. Сметная стоимость строительства зданий и сооружений — сумма определяемых сметными документами денежных средств, необходимых для осуществления проекта; предельный размер затрат на строительство каждого объекта. Сметная стоимость строительства также определяет сметный лимит средств, чтобы полностью завершить строительство всех объектов, предусмотренных проектом. Прейскурантная цена — усредненная сметная стоимость единицы конечной продукции типового строительного объекта (за 1 м2 жилой площади, 1 м2 полезной площади, 1 м2 малярных работ и др.). Договорная цена — цена, устанавливаемая по договоренности между заказчиками и подрядчиками. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию включают цены, по которым сельскохозяйственная продукция реализуется сельскохозяйственными предприятиями, фермерами и населением. На практике закупочные цены для отдельных хозяйств трансформируются в средние цены фактической реализации, в которых учтены цены и количество продукции, проданной по различным каналам реализации. Тарифы - это цены за услуги. К ним относятся цены на коммунальные услуги, услуги прачечных, парикмахерских, химчисток, цены на ремонт одежды и обуви, а также плата за квартиру, телефон и пр. Мировая цена — цена, по которой на мировом рынке осуществляются крупные экспортные или импортные операции (сделки) с товаром в свободно конвертируемой валюте; денежное выражение интернациональной стоимости реализуемого на мировом рынке товара. 2. В зависимости от государственного регулирования свободные; регулируемые - предельные; - фиксируемые Свободные цены складываются на рынке под воздействием спроса и предложения, независимо от какого бы то ни было прямого влияния государственных органов. Государство может воздействовать на эти цены лишь косвенно — путем влияния на конъюнктуру рынка доступными ему способами (например, путем установления «правил игры» на рынке с помощью мер, ограничивающих недобросовестную конкуренцию и монополизацию рынка). Регулируемые цены складываются под влиянием спроса и предложения, но испытывают при своем формировании определенное воздействие государственных органов, которое осуществляется либо путем прямого ограничения роста или снижения цен, либо путем регламентации рентабельности, либо путем установления предельных надбавок или коэффициентов к фиксированным ценам прейскуранта, либо путем установления предельных значений элементов цены, либо каким-нибудь аналогичным методом. 3. В зависимости от способа фиксации в договоре твёрдые - назначаются при подписании договора, не меняются со временем; подвижные - определяется при заключении контракта с возможностью пересмотра; скользящие - меняются, и зависят от размера издержек производства. 4. В зависимости от времени действия постоянные (твердые) цены не меняются в течение всего срока поставки продукции по данному контракту или договору; сезонные цены действуют в течение определенного периода времени; ступенчатые цены отражают последовательное снижение цен продукции по предварительно принятой шкале. 5. В зависимости от способа получения информации справочные публикуются в СМИ; прейскурантные содержащиеся в каталогах фирм; расчётные назначаются поставщиком, и зависят от индивидуальных условий поставки. 6. В зависимости от вида рынка аукционные - стоимость «лота»; биржевые - на биржевые виды товаров;. цены торгов или цены тендеров;. трансфертные - применяются внутри одного предприятия.. 7. В зависимости от условий поставки цены франко – это оптовая цена, отражающая условие поставки (продажи) товара, согласно которому продавец обязуется доставить товар в определенное место за свой счет с учетом риска, причем в цену включаются транспортные, страховые и таможенные расходы. ; ИНКОТЕРМС - правила указания поставки в международных договорах. 1. Уровни цен Уровень цен– это обобщающий показатель, который характеризует общее состояние цен на товары со схожими потребительскими свойствами за определенный промежуток времени на установленной территории. Выделяют три уровня цен: индивидуальный; средний; обобщающий Индивидуальный уровень цен — абсолютная величина цены в денежном выражении за единицу конкретного товара на рынке. Это обобщающий показатель, отражающий уровень общественных затрат и доходов в конкретный период времени, на конкретной территории и конкретном предприятии. Уровень цен может определяться прямым сопоставлением цен данного (текущего) и какого-либо базисного периода по одинаковой или сходной продукции (т. е. по близким потребительским свойствам товаров) с применением соответствующих корректирующих коэффициентов. Таким образом, осуществляется прямое измерение динамики цен по изменениям их уровня. Для анализа уровня цен в практике ценообразования используются данные о средних ценах по однородным товарным группам, которые показывают их обобщенные характеристики. Средний уровень цен — обобщающий показатель уровня цен, исчисляемый по однородным группам товара Для получения среднеарифметического показателя ценооборазования продукции необходимы стоимость каждого из продуктов, учитываемых в подсчете и их кол-во. Средняя арифметическая формула определения стоимости продуктов выглядит так:  (1) (1)По этой системе определяется усредненная стоимость товара в группе идентичных или однородных ему. Идентичными считаются товары, имеющие почти одинаковые основные признаки. Однородная продукция – изделия со схожими параметрами, изготовленные из похожих компонентов и имеющие одну сферу использования. Среднеарифметическая простая применяется для сравнения ценообразования в пределах одного населенного пункта (региона) или отрезка времени. Для изучения ценообразования продукции, к которой можно применить и другие показатели – отличающиеся типы торговых точек, различный период реализации, берут более сложные системы подсчета. Средневзвешенная формула определения наиболее популярна у бухгалтеров при изучении средней рыночной цены. Ее логично использовать, когда есть данные о продажах однородных продуктов по отличающимся ценам и разным партиям. Такая система подсчета среднеценовых показателей реализованных продуктов используется, когда ведется их учет в количественном отношении – килограммы, граммы, метры, литры и пр. Формула получения средневзвешенной такова:  (2) (2)где Q – количество проданного товара в натуральных единицах измерения ( метрах, килограммах, литрах и пр. Для вычисления средней взвешенной нужно вначале перемножить количество проданной продукции в натуральном исчислении на стоимость товарной единицы в каждой подсчитываемой партии. После получившийся результат разделим на общее количество сбытой продукции в натуральном измерении. Нужно помнить, что средневзвешенный показатель не будет отображать уровень обычной стоимости товаров, т.е. он будет отличаться от среднеарифметического. Средняя гармоническая система нужна при изучении ценовой политики на разнородную продукцию разной стоимости. Такой метод расчета задействуется довольно редко. Он используется, когда сумма покупки у разных продавцов одинакова и неизвестно количество купленной продукции. Если при таком же количестве исходных данных мы будет применять для вычислений среднюю арифметическую методику, то итоговая цифра будет превышать верный показатель, найденный с использованием средней гармонической. Формула определения среднегармонической выглядит так:  , (3) , (3)где Х - это цены на купленные товары в разных торговых точках. Для определения данного показателя вначале нужно суммировать количество анализируемых покупок. После необходимо разделить единицу (количество операций у одного продавца) на цену, по которой приобретен товар. Суммируем итоговые значения. Затем нужно разделить общее количество операций продажи на уже найденную сумму. Обобщающий уровень цен это показатель стоимости установленной потребительской корзинки, объединяющий различные уровни цен. Этот показатель будет являться характеристикой не только цены установленного набора товаров, но и «цены жизни». 2. Показатели динамики Анализ рядов динамики начинается с определения того, как именно изменяются уровни ряда (увеличиваются, уменьшаются или остаются неизменными) в абсолютном и относительном выражении. Чтобы проследить за направлением и размером изменений уровней во времени, для рядов динамики рассчитывают показатели изменения уровней ряда динамики: абсолютное изменение (абсолютный прирост); относительное изменение (темп роста или индекс динамики); темп изменения (темп прироста). Все эти показатели могут определяться базисным способом, когда уровень данного периода сравнивается с первым (базисным) периодом, либо цепным способом – когда сравниваются два уровня соседних периодов. Базисное абсолютное изменение представляет собой разность конкретного и первого уровней ряда, определяется по формуле Оно показывает, на сколько (в единицах показателей ряда) уровень одного (i-того) периода больше или меньше первого (базисного) уровня, и, следовательно, может иметь знак «+» (при увеличении уровней) или «–» (при уменьшении уровней). Цепное абсолютное изменение представляет собой разность конкретного и предыдущего уровней ряда, определяется по формуле Оно показывает, на сколько (в единицах показателей ряда) уровень одного (i-того) периода больше или меньше предыдущего уровня, и может иметь знак «+» или «–». Базисное относительное изменение (базисный темп роста или базисный индекс динамики) представляет собой соотношение конкретного и первого уровней ряда, определяясь по формуле Цепное относительное изменение (цепной темп роста или цепной индекс динамики) представляет собой соотношение конкретного и предыдущего уровней ряда, определяясь по формуле Относительное изменение показывает во сколько раз уровень данного периода больше уровня какого-либо предшествующего периода (при i>1) или какую его часть составляет (при i<1). Относительное изменение может выражаться в виде коэффициентов, то есть простого кратного отношения (если база сравнения принимается за единицу), и в процентах (если база сравнения принимается за 100 единиц) путем домножения относительного изменения на 100%. Темп изменения (темп прироста) уровней – относительный показатель, показывающий, на сколько процентов данный уровень больше (или меньше) другого, принимаемого за базу сравнения. Он рассчитывается путем вычитания из относительного изменения 100%, то есть по формуле: или как процентное отношение абсолютного изменения к тому уровню, по сравнению с которым рассчитано абсолютное изменение (базисный уровень), то есть по формуле:  . (9) . (9)3. Индексы ценИндекс (от лат. index — указатель, список) — это показатель сравнения двух состояний одного и того же явления. Каждый индекс включает данные за два периода: отчетный (сравниваемый, текущий), означающий 1, и базисный, который означает 0 и используется как база сравнения. Индекс, рассчитанный по отдельным единицам изучаемой совокупности, называется индивидуальным ip. Сводный (общий) Ip индекс отражает изменение обобщенных величин по всей совокупности. Индексы цен играют главную роль при изучении изменений цен во времени и пространстве. В настоящее время в практике расчетов индексов цен применяется агрегатная форма, в которой изменение цен увязывается с конкретной массой товаров. Формула первого взвешенного агрегатного индекса цен, известная как индекс Ласпейреса (назван по фамилии немецкого экономиста Э. Ласпейреса), была предложена в 1864 г.: где q0 — количество товара в базисном периоде; р1 и р0 — цена единицы товара, соответственно, в отчетном и базисном периодах. Другой вид взвешенного агрегатного индекса предложил немецкий экономист Г. Пааше в 1874 г. Индекс цен Пааше имеет следующий вид: где q1 — количество товара в отчетном периоде. Индекс цен Пааше представляет собой сравнение агрегированных цен, взвешенных по физическим объемам текущего периода, а индекс цен Ласпейреса — сравнение агрегированных цен, взвешенных по физическим объемам базисного периода. Данные индексы цен в связи с различиями в структуре весов дают неодинаковые результаты, разница между которыми в долгосрочных и международных сопоставлениях может достигать нескольких процентов. Это связано с тем, что формулы не отвечают требованиям теста обратимости факторов и частично — теста обратимости во времени. Американский ученый И. Фишер, который разработал тесты правильности построения индексов, предложил формулу средней геометрической из индексов Пааше и Ласпейреса. Она получила название «идеального» индекса цен, или индекса Фишера:  , (12) , (12) При использовании индекса Фишера удовлетворяется одно из требований теории индексов — независимость индекса от выбора базы сравнения. В системе индексов цен, кроме рассмотренных агрегатных форм индексов, широко применяются индивидуальные индексы цен и индексы средних цен. Индивидуальный индекс цен характеризует динамику цены конкретного товара (услуги): Индивидуальные индексы относятся к одному элементу и не требуют суммирования. Они характеризуют изменение индексируемой величины в текущем периоде по сравнению с базисным. Выбор базы сравнения определяется целью исследования. Индивидуальные индексы определяются отношением двух индексируемых величин. Изменение цены товара в текущем периоде по сравнению с предыдущем (базисным) определяется на основе индивидуального индекса цен: ,  (13) (13)где p1 – цена товара в текущем периоде; p 0– цена товара в базисном периоде. 1. Принципы ценообразованияВажным элементом методологии являются принципы ценообразования, которые представляют собой постоянно действующие основные положения, характерные для всей системы цен. Рассмотрим основные принципы ценообразования. 1. Научность обоснования цен. Этот принцип состоит в необходимости познания и учета в ценообразовании законов развития рыночной экономики и прежде всего закона стоимости, закона спроса и предложения. Научное обоснование цен базируется на анализе конъюнктуры рынка, основных рыночных факторов, а также действующей в экономике системы цен. При этом за основу берутся тенденции развития производства на перспективу, прогноз изменения уровня издержек, спроса, качества товаров и др. Научность установления цен взаимосвязана с полнотой информационного обеспечения при их установлении. Она требует достоверной и разнообразной информации, прежде всего экономической. 2. Целевая направленность. Этот принцип заключается в четком выявлении приоритетных экономических и социальных проблем, для решения которых должны использоваться цены. Примером может служить ориентация цен на освоение принципиально новой, прогрессивной продукции, повышение ее качества. На эту продукцию непосредственно после ее выпуска и до расширения ее производства устанавливаются цены, обеспечивающие максимальную (монопольную) прибыль. Целевые приоритеты и целевая направленность цен изменяются на каждом этапе развития экономики. 3. Непрерывность процесса ценообразования. Этот принцип определяется динамичностью процесса ценообразования и проявляется, например, в том, что продукция в своем движении от сырья до готового изделия проходит несколько этапов. Для каждого этапа товародвижения устанавливается своя цена. Кроме того, в цены постоянно вносятся изменения и дополнения в связи со снятием с производства устаревших товаров и освоением новых. 4. Единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. Состоит в том, что государственные органы, устанавливающие и регулирующие цены, обязаны их контролировать. Такой контроль распространяется прежде всего на продукцию и услуги, для которых осуществляется государственное регулирование цен (на газ, электроэнергию и др.). Государственный контроль ведется и по тем товарам, на которые устанавливаются свободные цены. Цель контроля заключается в проверке правильности применения установленных законодательством правил ценообразования. 2. Особенности ценообразования на различных типах рынкаЦеновая политика во многом зависит от типа рынка. Выделяют четыре типа рынка: рынок совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии и чистой монополии. Рассмотрим особенности основных типов рынка и принципы ценообразования на них. Рынок совершенной конкуренции состоит из большого количества производителей-продавцов и потребителей и характеризуется следующими особенностями: — продукция стандартизирована; — контроль над ценой со стороны рыночных субъектов отсутствует (ни один отдельный продавец или покупатель не оказывает большого влияния на уровень текущих цен на товар); — условия вступления на рынок очень легкие, препятствия отсутствуют; — неценовая конкуренция отсутствует, роль маркетинговых исследований деятельности по разработке нового товара, политике цен, рекламы, стимулированию сбыта минимальна. Важнейшими принципами ценообразования на рынке совершенной конкуренции являются минимальные издержки и эффективное распределение факторов производства (труд, земля, капитал, предпринимательская способность). На данном рынке условие максимизации прибыли предприятия выполняется при выборе такого объема производства, при котором цена равна предельным издержкам производства. При этом предельный доход предприятия равен минимальному значению средних издержек производства и совпадает с потребительским спросом на товар. Таким образом, равновесная цена на рынке совершенной конкуренции обеспечивает равенство между предельной ценностью товара для потребителя и предельными издержками производителя. Однако на практике рынок совершенной конкуренции существует крайне редко, наиболее часто встречаются другие типы рынка. Рынок монополистической конкуренции состоит из большого числа покупателей и производителей-продавцов, которые совершают сделки по купле-продаже товаров в широком диапазоне цен. Широкий диапазон цен на данном этапе связан со способностью производителей-продавцов предложить покупателям различные модификации товаров, отличающихся качеством, дизайном, упаковкой и т. п. Рынок монополистической конкуренции наиболее характерен для товаров широкого потребления (производство одежды, обуви, бытовой техники и др.) и имеет ряд особенностей: — наличие дифференциации выпускаемой продукции; — контроль над ценой возможен, но в довольно узких рамках; — сравнительно легкие условия выхода на рынок; — неценовая конкуренция проявляется в форме рекламы, использования торговых знаков, товарных марок, личной продажи (в связи с большим количеством конкурентов другие маркетинговые мероприятия не оказывают значительного влияния на каждую отдельную фирму). Факторы, которые воздействуют на ценообразование на рынке монополистической конкуренции, связаны с платежеспособным спросом, соотношением предельного дохода предприятия и его предельных издержек, сопоставлением цены и средних издержек производства. Платежеспособный спрос на рынке монополистической конкуренции более эластичен по сравнению с рынком совершенной конкуренции. Это связано с возможностью покупателей частично отказаться от товара по высокой цене у данного производителя и купить аналогичный товар у конкурента по более низкой цене или более низкого качества. Принцип ценообразования заключается в том, что равновесная цена на рынке монополистической конкуренции больше предельных издержек производства. Таким образом, предприятие извлекает потребительский излишек (не очень большой по сравнению с чистой монополией). Стремясь заинтересовать и привлечь потребителя на свою сторону, предприятия постоянно повышают качество товаров и проводят рекламные мероприятия, подчеркивая индивидуальность своих товаров. Именно за эти характеристики потребитель готов заплатить более высокую цену на рынке монополистической конкуренции. Рынок олигополии состоит из небольшого числа производителей-продавцов, достаточно внимательно относящихся к ценовой политике конкурентов. Чаще всего рынок олигополии представляют от двух до десяти крупных фирм, на которые приходится половина и более общих продаж выпускаемой продукции. Примером олигополистического рынка может служить производство стали, сельскохозяйственного оборудования, автомобилестроение, цветная металлургия, авиастроение. Данный рынок имеет ряд особенностей: — производимая продукция может быть стандартизированной (сталь, цветные металлы) или дифференцированной (автомобили, сельскохозяйственная техника, самолеты); — контроль над ценой на рынке ограничивается взаимной зависимостью производителей-продавцов, однако может быть значительным при тайном сговоре; — условия выхода на рынок новых производителей существенно затруднены из-за барьеров со стороны мощных по конкурентоспособности предприятий-олигархов; — методы неценовой конкуренции (особенно в области повышения качества продукции) и маркетинговые стратегии широко применяются, особенно при дифференцированном продукте. Процесс ценообразования на рынке олигополии осуществляется в соответствии с принципами, заложенными в модель Курно, и «дилеммой заключенного». Согласно модели Курно предприятие принимает объем производства своего конкурента постоянным, а затем принимает собственное решение об объеме выпуска продукции. Другим принципом ценообразования для олигополии является тактика жесткости цен. Предприятия не склонны к гибкому графику изменения цен на выпускаемую продукцию, так как это может привести к войне цен. Третьим принципом ценообразования является политика лидерства в ценах. Так, предприятие-лидер, более конкурентоспособное на рынке, может принять решение о повышении цен на продукцию. Остальные участники олигополии принимают условия лидера и «подтягивают» цены на свою продукцию до заданного уровня. Однако такие решения принимаются не часто. Это может быть связано со значительными изменениями структуры издержек и кривой спроса на рынке (например, из-за повышения цен на основные факторы производства или роста налоговых ставок). Рынок чистой монополии представлен одним производителем-продавцом. В этой роли может выступать государственное предприятие (например, метрополитен) или частная корпорация. Ценообразование в данных вариантах направлено на достижение разных целей. В первом случае цена может устанавливаться ниже себестоимости, если продукция является общественно значимой, или значительно завышаться в соответствии с государственной программой сокращения потребления. Во втором случае частные корпорации стремятся максимально извлечь потребительский излишек для получения сверхприбыли. Рынок чистой монополии характеризуется следующими особенностями: — монополисты как правило производят уникальный тип продукта; — максимальный контроль над ценой на рынке ограничен антимонопольным законодательством; — выход на рынок предприятий, производящих аналогичную продукцию, невозможен; — рекламная деятельность ведется в основном в области связей предприятия с общественностью; — маркетинговые мероприятия ведутся в направлении анализа эластичности спроса на производимую продукцию. Основным принципом ценообразования на рынке чистой монополии становится захват потребительского излишка у различных групп потребителей. Устанавливая цену на максимальном уровне, чистая монополия рискует потерять потребителя, поэтому она придерживается правила равенства предельного дохода предельным издержкам. Таким образом, предприятие устанавливает оптимальную цену и захватывает потребительский излишек. Для монополии это не предел и, проводя политику диверсификации цен, она может захватить дополнительный потребительский излишек. Существуют различные виды диверсификации цен монополии: — по доходам потребителя (для низкодоходных групп потребителей цены ниже, для высокодоходных — выше); — в зависимости от объема потребления (товары оптом продаются по более низким ценам, в розницу — по более высоким); — по категориям товаров (в зависимости от качества или фирменной маркировки товара); — по территориальному признаку (в одном регионе цены на товар выше, например на севере России, в другом регионе цены ниже, например в Центральном районе); — по степени новизны товара (новейшие товары продаются по высокой цене, более старые — по низкой цене); — в зависимости от социальной группы потребителей (ценовые скидки для студентов, пенсионеров, инвалидов); — при максимальном спросе (повышение цен на транспорт в курортных зонах во время отпусков). Диверсификация цен приносит монополиям дополнительную прибыль за счет расширения объемов продаж, быстрого оборота продукции. Покупатели часто готовы «пожертвовать» частью своего дохода ради быстрого и качественного удовлетворения потребностей. Однако деятельность монополий на рынке регулирует государство, что поддерживает дух конкуренции на рынке и защищает права потребителей. Предприятие, функционирующее в условиях рыночной экономики, проходит ряд стадий жизненного цикла: от создания до ликвидации или реорганизации. При этом, начав свою деятельность на рынке совершенной конкуренции, оно может затем закрепиться на рынке любого типа. В этой ситуации немаловажную роль играет правильно разработанная и грамотно проведенная ценовая политика предприятия. Таким образом, деятельность продавца в области ценообразования в значительной степени зависит от типа рынка, на котором он работает. Различают четыре основных типа рынка (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия), которые имеют свои особенности и принципы ценообразования. 1. Себестоимость и прибыль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||