|

|

Общая геология 15. 1. Характеристика планет гигантов

1. Характеристика планет – гигантов.

2. Геологическая деятельность рек, речные осадки.

3. Диагенез осадков.

4. Этапы геологической истории Земли.

5. Понятие денудации.

Ответ:

1. Характеристика планет – гигантов.

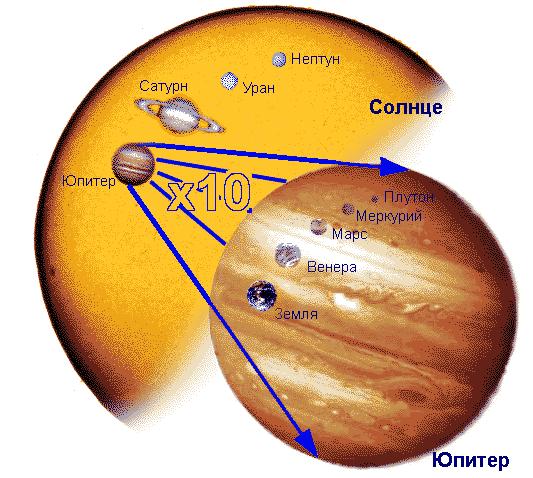

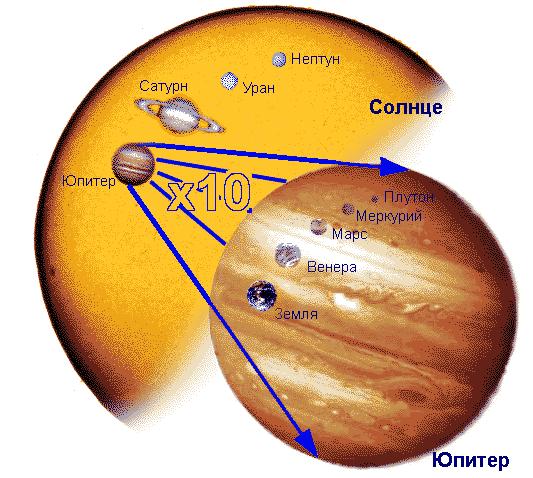

Планеты-гиганты расположились за орбитой Марса. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Уже давно астрономы знают, что планеты-гиганты гораздо больше и массивнее планет земной группы. Самый легкий гигант – Уран – в 14,5 раза массивнее Земли. Но даже самая массивная планета Солнечной системы – Юпитер – в 1 000 раз уступает в этом показателе Солнцу. Впрочем, надо сказать, что по астрономическим меркам эту разницу можно назвать значительной, но не огромной. В то же время, плотность планет гигантов 3-7 раз уступает плотности планет земной группы.

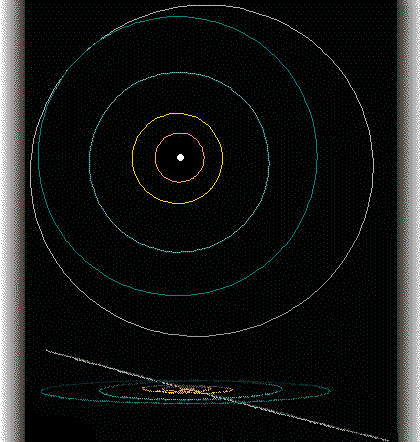

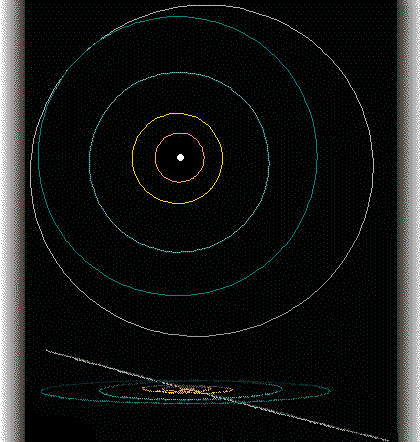

На рисунке представлены орбиты планет-гигантов и Плутона. С помощью верхнего изображения мы смотрим на Солнечную систему с точки, расположенной над северным полюсом Солнца. Исследуйте эту схему, как и схему орбит земной группы, приведенную выше. Нижний же рисунок перемещает нас в плоскость орбиты Плутона. Видно, насколько она сильно наклонена к орбитам других планет.

У планет-гигантов нет ни твердой, ни жидкой поверхности. Газы их обширных атмосфер, уплотняясь с приближением к центру, постепенно переходят в жидкое состояние. Именно отсутствие резкого перехода от газобразного состояния вещества в атмосфере к твердому или жидкому позволяет нам говорить о планетах-гигантах как о планетах без поверхности.

Эти планеты быстро совершают один оборот вокруг своей оси (10-18 часов). При этом, они вращаются слоями: слой планеты, расположенный вблизи экватора, вращается быстрее всего, а околополярные области являются самыми неторопливыми. Как мы увидели раньше, планеты-гиганты – нетвердые планеты, этим обстоятельством и вызвано их необычное вращение. По той же причине гиганты сжаты у полюсов, что можно заметить в простой телескоп. Солнце, являясь газовым шаром, тоже вращается слоями, но с периодом 25-35 суток.

Юпитер и Сатурн, их атмосферы состоят из легких элементов: водорода и гелия. Уран и Нептун в значительной степени содержат в себе метан, аммиак, воду и другие не слишком тяжелые соединения. Другие элементы тоже есть, но их гораздо меньше. Ученые выяснили, что с увеличением массы гиганта растет и его атмосфера. Следовательно, самой обширной атмосферой обладает Юпитер. Уран и Нептун, близкие по массе, мало отличаются и своими атмосферами. Сатурн занимает промежуточное положение. Разница в химическом составе гигантов обусловлена ходом эволюции Солнечной системы.

В центре гигантов есть небольшое твердое ядро, но оно относительно невелико. Как было сказано, атмосфера каждого гиганта плавно переходит в жидкость, а та постепенно тоже уплотняется к центру планет. Скорее всего, в недрах планет-гигантов, где высоки давление и температура, есть слой водорода, обладающего металлическими свойствами. Это необычное вещество не является в полной мере ни газообразным, ни твердым. Но оно обладает важным свойством: проводит ток. Благодаря этому, планеты-гиганты обладают магнитным полем. Здесь, впрочем, есть много неясного, требующего уточнений в будущем.

Магнитные поля планет-гигантов, в целом, превосходят магнитные поля планет земной группы. Интенсивность магнитного поля качественно определяется размерами магнитосферы планеты: пространства вокруг нее, в котором магнитное поле Солнца уступает планетному. Влияние солнечного ветра – потока заряженных частиц, вырывающихся с поверхности Солнца, – делает очертания магнитосфер несимметричными. В направлении Солнца магнитосферы сплюснуты и непротяженны, зато в обратном направлении они сильно вытянуты (см. подробнее на примере магнитосферы Земли). У всех исследованных планет, кроме Сатурна, ось симметрии магнитного поля составляет значительный угол с осью вращения самой планеты.

Почти все естественные спутники планет в Солнечной системе вращаются вокруг планет-гигантов. Точное их число еще не известно. Но лишь три из 102-[ известного на сегодня спутника имеют отношение к планетам земной группы. У Сатурна открыто 30 спутников, у Урана – 21, у Юпитера – 39, у Нептуна – 8.

Кроме спутников, планеты-гиганты обзавелись еще и кольцами – скоплениями мелких частиц, вращающихся вокруг планет и собравшихся вблизи плоскости их экваторов. Однако только Сатурн обладает внушительными по размерам кольцами. Остальные планеты-гиганты обладают лишь невнятными и еле различимыми колечками. Впрочем, планеты первой четверки не обладают и такими. За подробностями о кольцах Вы можете отправиться прямо к Сатурну.

Завершая планетный обзор, скажу о различиях планет двух групп. Планеты земной группы обладают существенно меньшими размерами и массами, но большей плотностью. Они ближе расположены к Солнцу и, как мы знаем, быстрее движутся по орбитам. Кроме того, они гораздо медленнее вращаются вокруг своей оси и меньше сжаты у полюсов, чем планеты-гиганты. Последние имеют гораздо более внушительные атмосферы и магнитосферы. Они состоят, преимущественно, из легких элементов и веществ, у них нет твердой или жидкой поверхности. Число естественных спутников у планет этой группы велико: 98 из 102 известных в Солнечной системе. Также у планет-гигантов есть образования из мелких частиц – кольца, которые отсутствуют у планет земной группы.

2. Геологическая деятельность рек, речные осадки.

Под влиянием солнечного тепла в природе осуществляется непрерывный круговорот воды. С поверхности суши и водных бассейнов постоянно происходит испарение, и пары воды поступают в нижние слои атмосферы, образуя там облака. Конденсация паров в атмосфере приводит к образованию осадков, которые в виде дождя или снега выпадают на поверхность Земли. Часть текучих вод суши по долинам рек и оврагов возвращается в моря и океаны. Этот процесс повторяется непрерывно.

Атмосферные воды, проникающие в трещины и поры горных пород, образуют там подземные воды. Однако со временем часть подземных вод выходит на поверхность, питает ручьи и реки и, таким образом, тоже участвует в круговороте воды.

Итак, атмосферные воды частично расходуются на сток, частично на испарение и частично на питание подземных вод. Соотношение между этими частями колеблется в широких пределах и зависит от количества выпадающих в один прием осадков, от рельефа земной поверхности, от водопроницаемости пород, от температуры и ряда других причин.

Текучие воды на своем пути к морю проделывают огромную работу: разрушают сушу, изменяя ее рельеф, перемещают и отлагают рыхлые продукты разрушения (три формы их деятельности— разрушительная, транспортирующая и аккумулятивная).

Разрушительная деятельность проточной воды обусловлена перемещением ее от более высоких мест в более низкие. Чем больше разница в высотных отметках между начальным и конечным пунктами движения воды, тем больше скорость, а следовательно, и разрушительная сила воды. Движущиеся массы воды захватывают продукты разрушения и уносят с собой. Размер обломков, подхваченных водой, зависит от скорости потока. Разрушительная сила текучих вод, содержащих обломки пород, во много раз возрастает. Если мелкие обломки находятся в текучей воде во взвешенном состоянии, то более крупные перекатываются водой по дну водотока, шлифуя и стачивая ложе, а также друг друга. Значительная часть минерального вещества переносится в воде в растворенном виде.

Разрушение горных пород текучими (проточными) водами называется эрозией. Под водной эрозией понимают не только разрушение горных пород силой потока, но также шлифование и царапание дна русла обломками, переносимыми водой, и химическое растворение горных пород водой.

Разрушительная работа текучих вод проявляется в виде плоскостного смыва и линейного размыва.

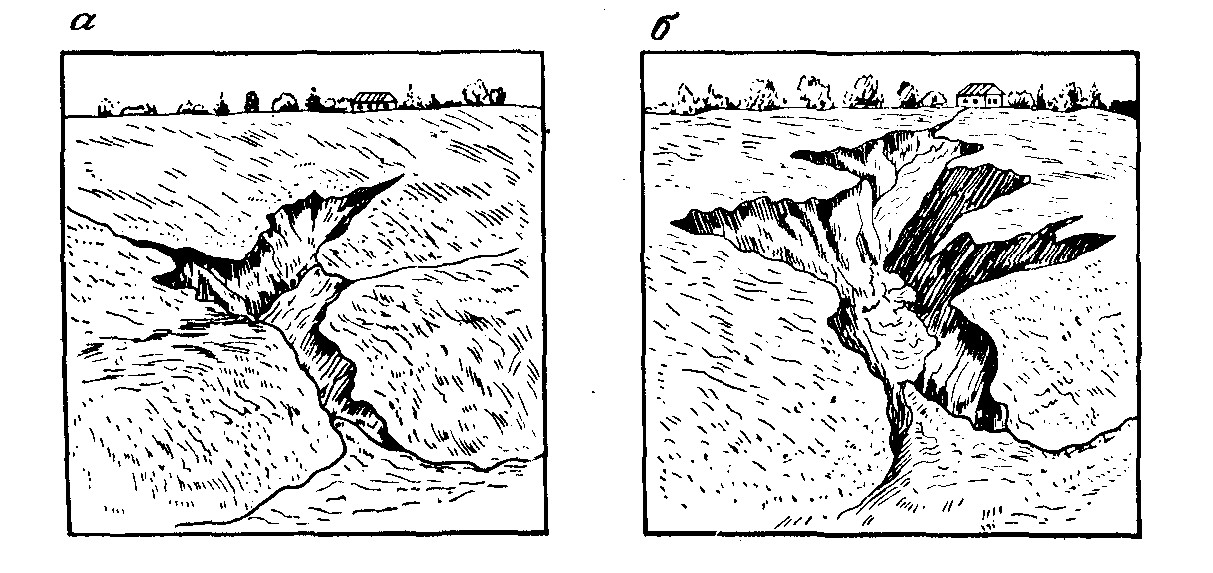

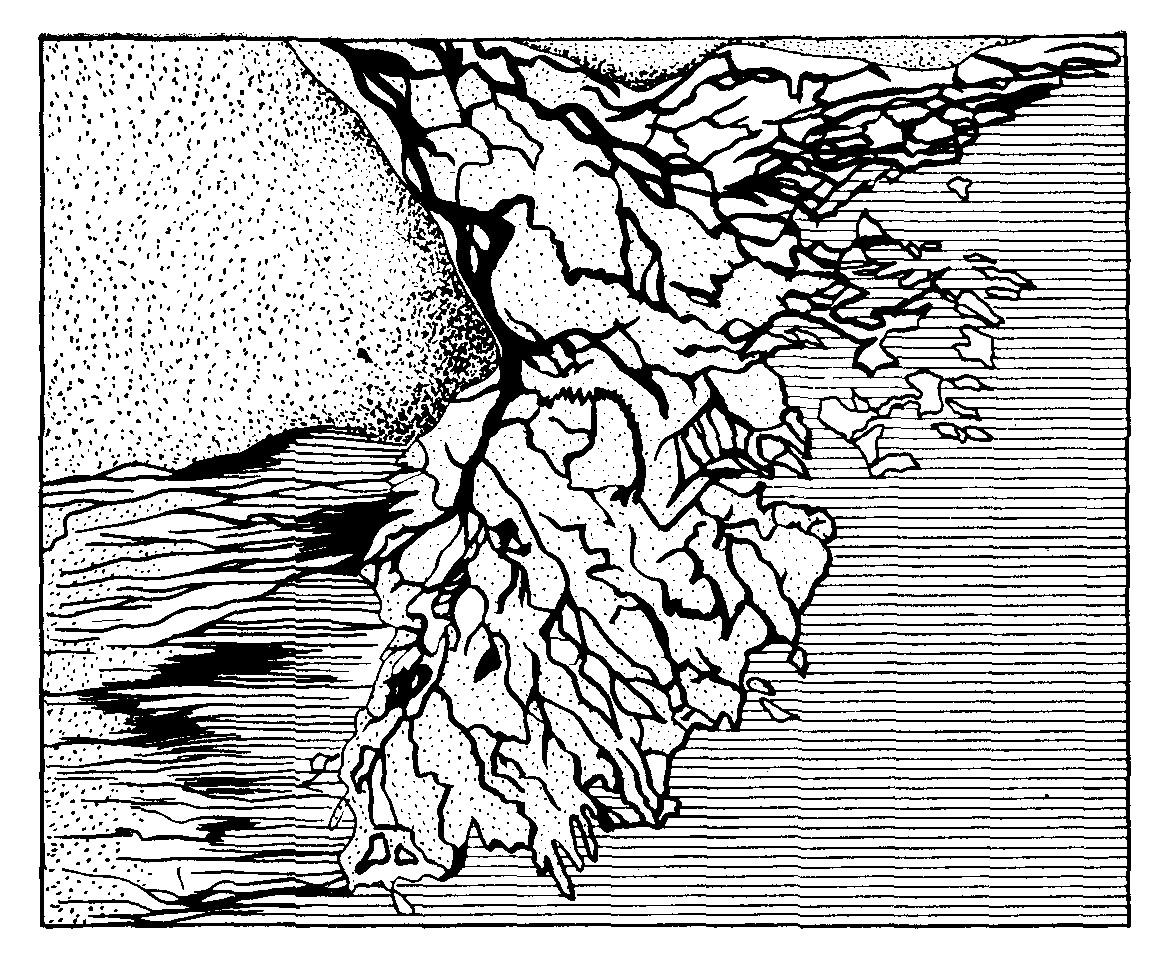

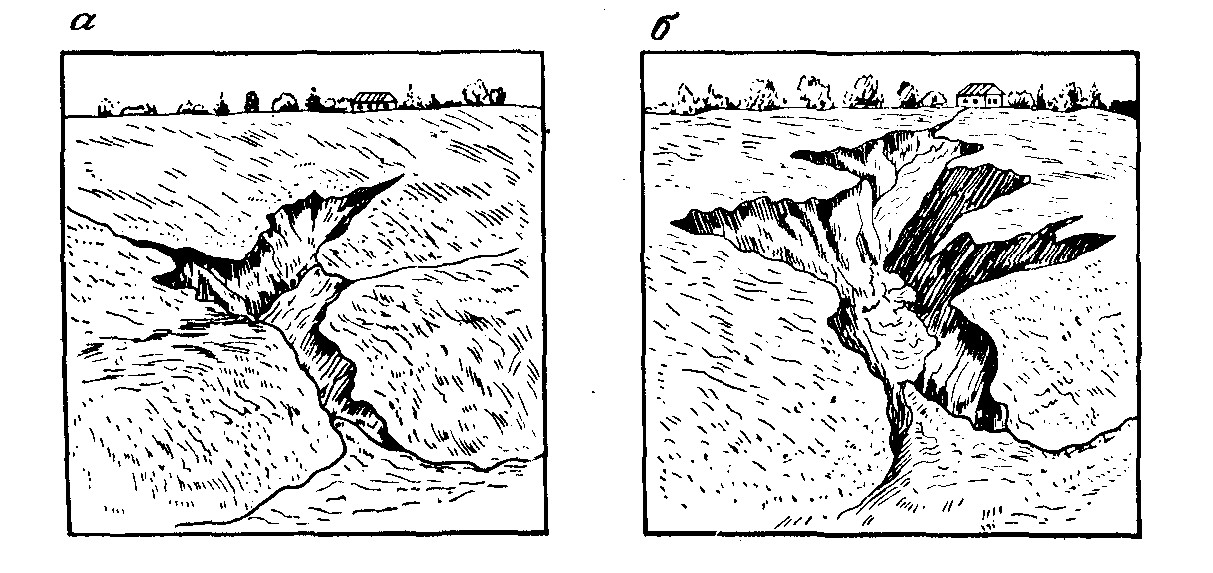

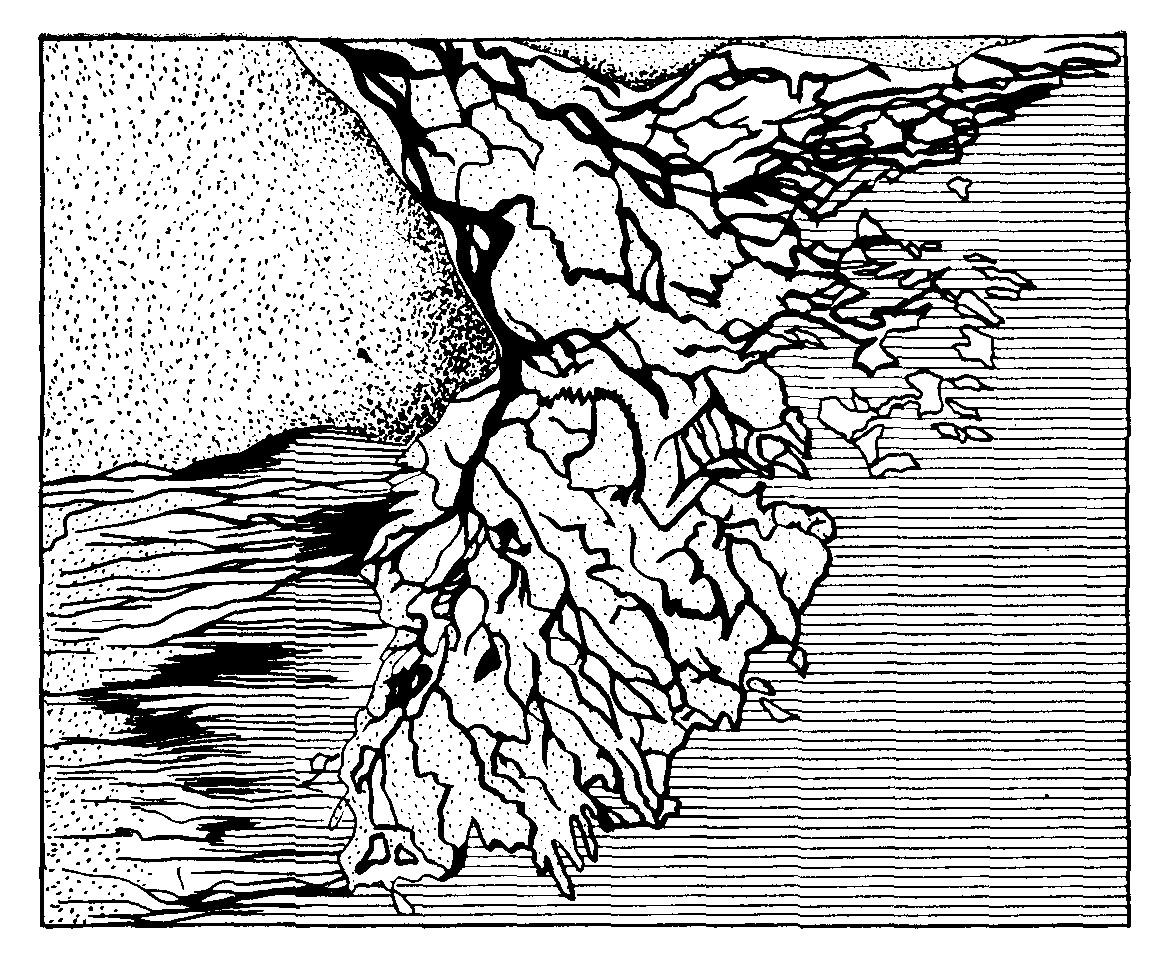

Дождевые воды на ровных пологих склонах растекаются в виде многочисленных струй, покрывающих склоны густой переплетающейся сетью. Проявляющаяся при этом разрушительная деятельность выражается в смывании рыхлого материала, подготовленного процессами выветривания. Этот процесс называется плоскостным смывом. Со временем плоскостной смыв сменяется линейным размывом и начинается разрушение горных пород в глубину, т. е. развивается глубинная эрозия. Начало линейного размыва выражается в том, что текучие веды собираются в едва заметные промоины или рытвины, которые, разрастаясь, со временем превращаются в овраги (рис. 1).

Овраги своей нижней частью обычно открываются в ручьи или реки, а реки — в море. Место впадения рек в море (ручья в реку или оврага в ручей) называется устьем. Соответственно, верховье оврага, ручья или реки называется истоком.

Рис. 1. Схема развития оврага:

а — начальная стадия; б — последующая стадия

Участок поверхности, на уровне которой водный поток теряет свою живую силу и углубление прекращается, называется базисом эрозии. Для оврага базисом эрозии является поверхность речной долины, куда он впадает, для ручья — соответственно уровень реки, а для реки, впадающей в море, — уровень моря.

У базиса эрозии поток принимает горизонтальное положение и размывающая сила воды становится равной нулю. Размыв продолжается выше по оврагу, где поток идет с наклоном. Поэтому овраги (как и реки) растут вверх, в сторону верховья. С увеличением оврага на его склонах из разрастающихся промоин возникают боковые овраги и образуется целая сеть или система оврагов. При углублении овраг может достичь водоносного слоя, и тогда на его дне возникает постоянный водоток. Так образуется ручей, а затем река.

В приустьевой части оврага появляются скопления рыхлого материала в виде низкого полуконуса. Эти скопления получили название конусы выноса. Конусы выноса могут быть у временных потоков, сбегающих со склонов гор, а также у ручьев и рек.

Крупные овраги с выположенными склонами, лишенные обычно постоянных водотоков, называются балками. Рост оврагов приводит в негодность огромные площади пахотных земель. Борьба с ростом оврагов осуществляется путем закрепления их склонов древесной растительностью, перегораживанием русел поперечными плотинами, ослабляющими силу текучей воды, и другими мероприятиями.

Речные осадки

В результате эрозионной деятельности проточных вод образуются огромные массы рыхлого материала, часть которого отлагается в долинах рек, а часть (причем большая) выносится в море. Аллювиальные отложения, накопившиеся в долине реки, образуют пойму, слагают русло.

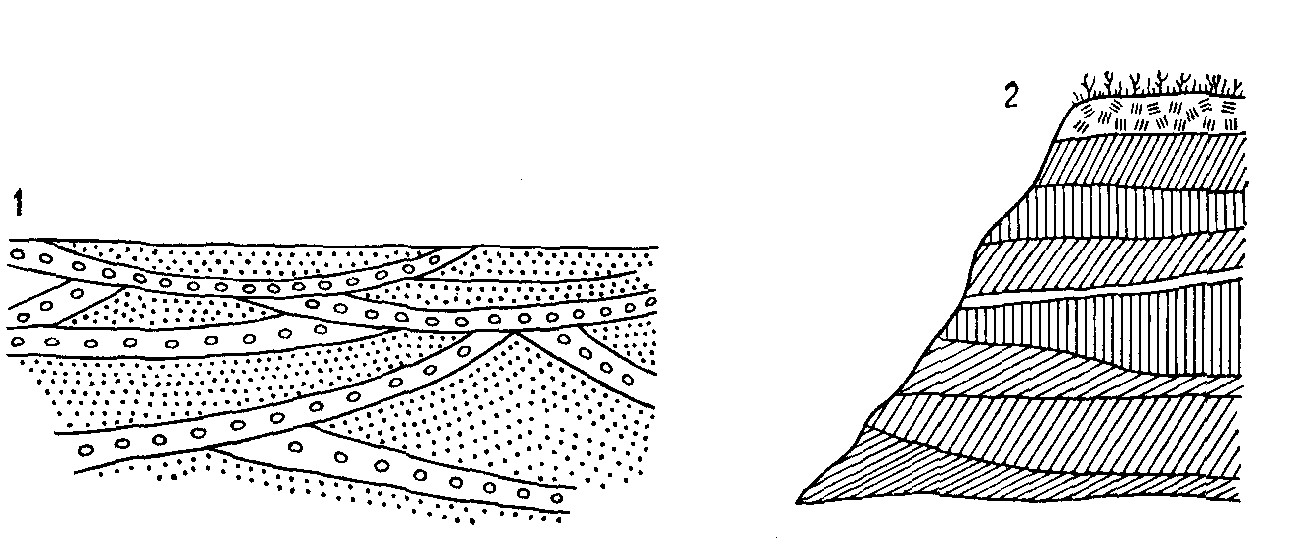

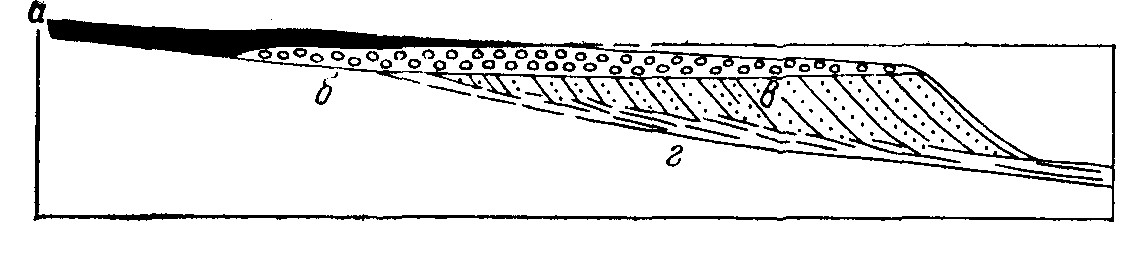

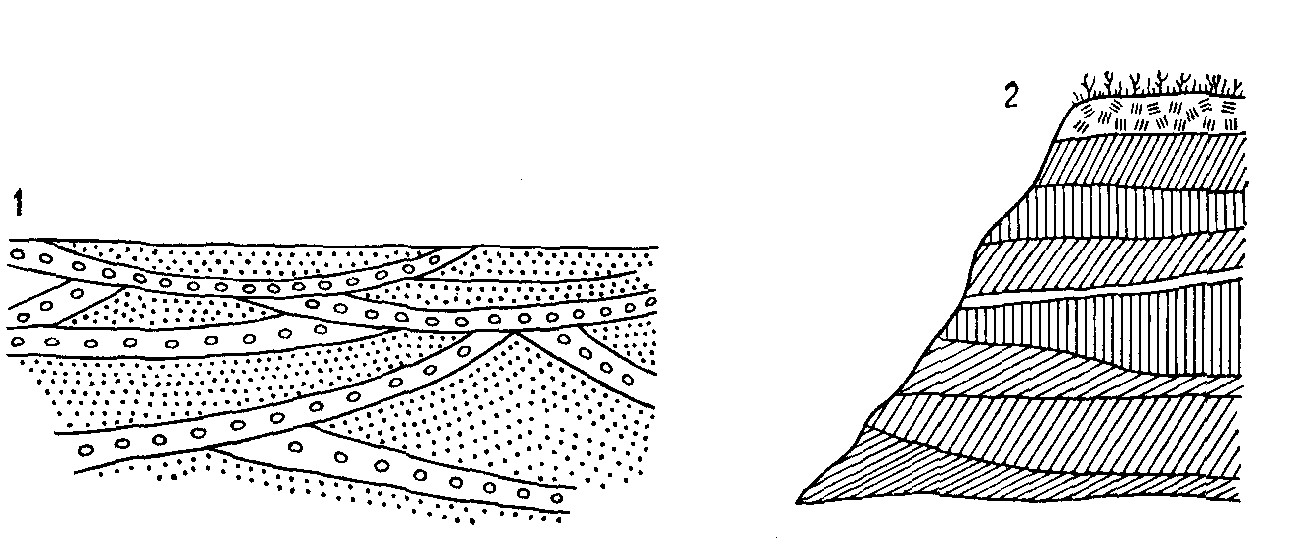

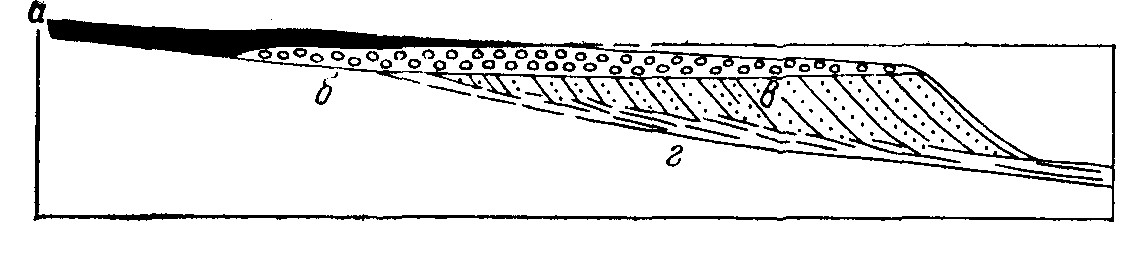

В равнинных реках в связи с частыми изменениями силы потока отлагаются слои с характерной для них косой слоистостью, перемежаемостью пропластков и быстрым их выклиниванием на коротких расстояниях (рис. 2). Отложения здесь представлены в основном зернами кварца различной величины. Имеются и пылеватые частицы, неравномерно распределенные в толще песков или же собранные в глинистые пропластки. В террасах мощность аллювия может достигать нескольких десятков метров.

Русловый и террасовый аллювий равнинных рек имеет большое практическое значение как строительный материал. Более чистые равномернозернистые кварцевые аллювиальные пески используются в стекольном производстве и в литейном деле.

С отложениями современного и древнего аллювия многих рек связаны россыпные месторождения золота, платины, драгоценных камней, титана, редких элементов.

Рис. 2. Косая слоистость речных отложений:

1 — при изменении течения реки; 2 — при постоянном течении реки

Большая часть речных осадков выносится в море и, осаждаясь близ устьев рек, образует дельту. Дельта —это огромный конус выноса реки, обычно треугольной формы в плане'. Дельты некоторых рек занимают площадь в десятки и даже сотни тысяч квадратных километров. Например, дельта р. Хуанхэ имеет площадь 500 000 км2, р. Лены — 45 000 км2, дельта Волги занимает площадь 18 000 км2. Мощность отложений в дельте может достигать десятков и даже сотен метров (в дельте р. Инд — до 400 м). Нередко дельтовые осадки настолько заполняют прибрежную мелководную часть моря, что при этом увеличивается площадь суши (например, в дельте Волги близ Астрахани). В такой надводной части дельты река образует обычно многочисленные протоки, придавая приустьевой части весьма своеобразный вид (рис. 3).

Состав рыхлого материала в дельте в общем такой же, как и в долине реки. Но в дельте аллювий подвергается определенной сортировке морскими волнами и включает в таких случаях примеси типично морского происхождения. Сортировка дельтовых осадков заключается в том, что более грубый материал осаждается вблизи берега, и по мере отдаления от него выносится и осаждается все более и более мелкий материал. Вдали от берега осаждается наиболее тонкозернистый, илистый материал. В прибрежной части дельты ее слои имеют наклонное положение, а далее в сторону моря они постепенно выполаживаются. Со временем, когда прибрежная часть дельты заполнится отложениями, приносимый материал начинает отлагаться в виде горизонтальных слоев (рис. 4).

Рис. 3. Дельта Волги

Рис. 4. Схема накопления дельтовых отложений:

а — верхние надводные слои; б — верхние подводные слои; в — передние косые слои;

г — донные слои

Среди дельтовых осадков встречаются прослои, состоящие из известковых или кремнистых раковин и скелетов морских животных. В осадках дельты нередко попадаются (причем в значительном количестве) стволы деревьев, принесенных в море впадающими в него реками. Захороненные в осадках растения могут обугливаться и из них впоследствии образуются пропластки или пласты угля. Так, например, с древними дельтовыми осадками связано образование ряда буроугольных месторождений Подмосковного бассейна.

Дельты не образуются близ берегов, где со значительной силой действуют приливы и отливы или же проявляются береговые течения. Отсутствуют дельты и у тех берегов, где происходит наступание моря на сушу в результате ее опускания. Во всех указанных случаях вынесенный в море аллювий быстро уносится, отлагается вдали от берегов и входит в состав накапливаемых там морских отложений.

В случае наступления моря или же наличия приливно-отливных течений приустьевые участки рек воронкообразно расширяются и превращаются в эстуарии (лиманы, морские губы). Морские воды в эстуариях далеко проникают в глубь суши, иногда на много десятков километров. В большие эстуарии (губы или лиманы) превратились приустьевые участки рек Оби, Енисея, Святого Лаврентия, Темзы, Сены, Днестра, Днепра, Южного Буга и др.

С деятельностью текучих вод связано образование пролювия. К пролювиальным отложениям, или пролювию, относят слабо окатанные и слабо отсортированные отложения, вынесенные временными горными потоками и осажденные в основании склонов в виде конусов выноса.

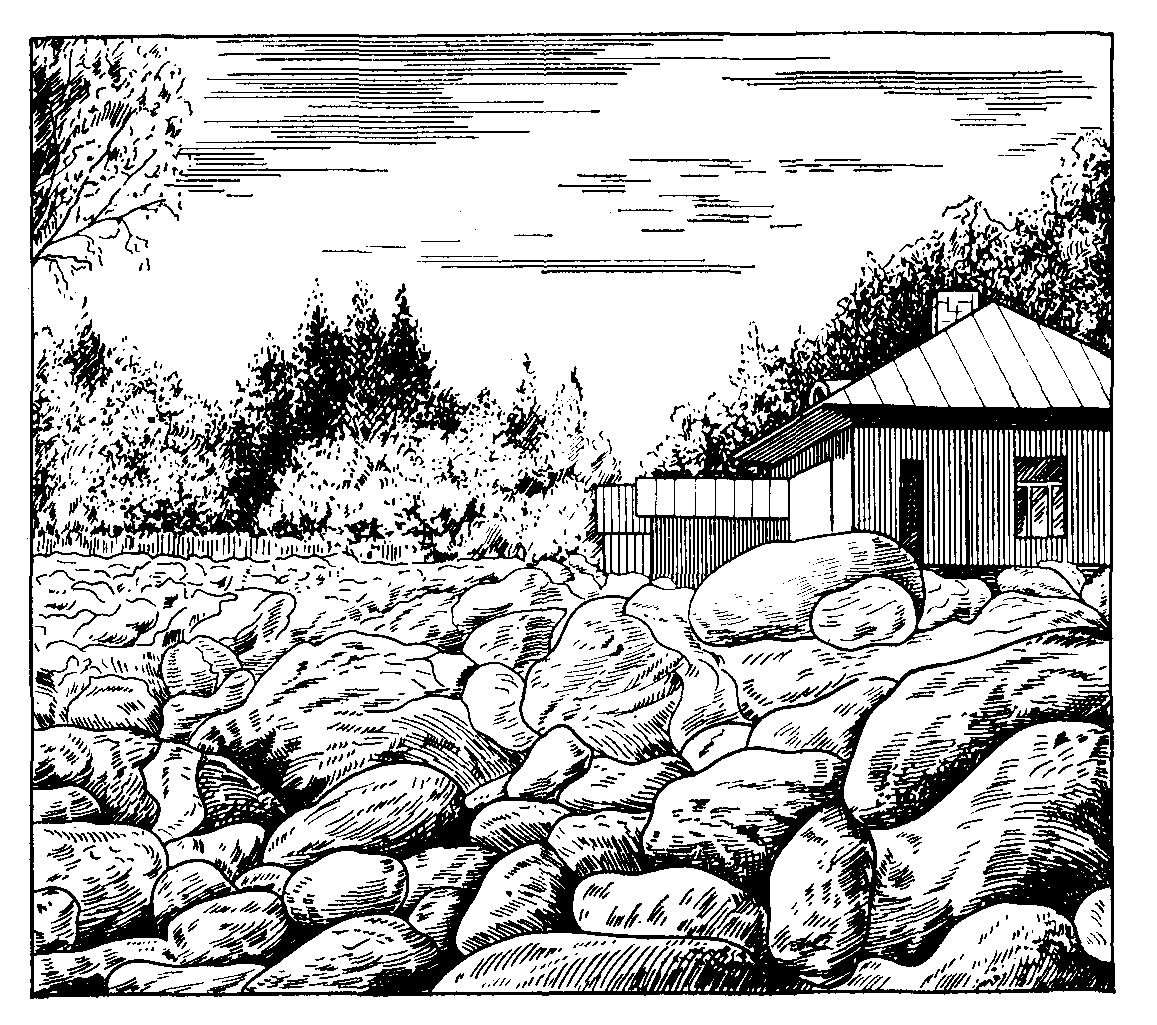

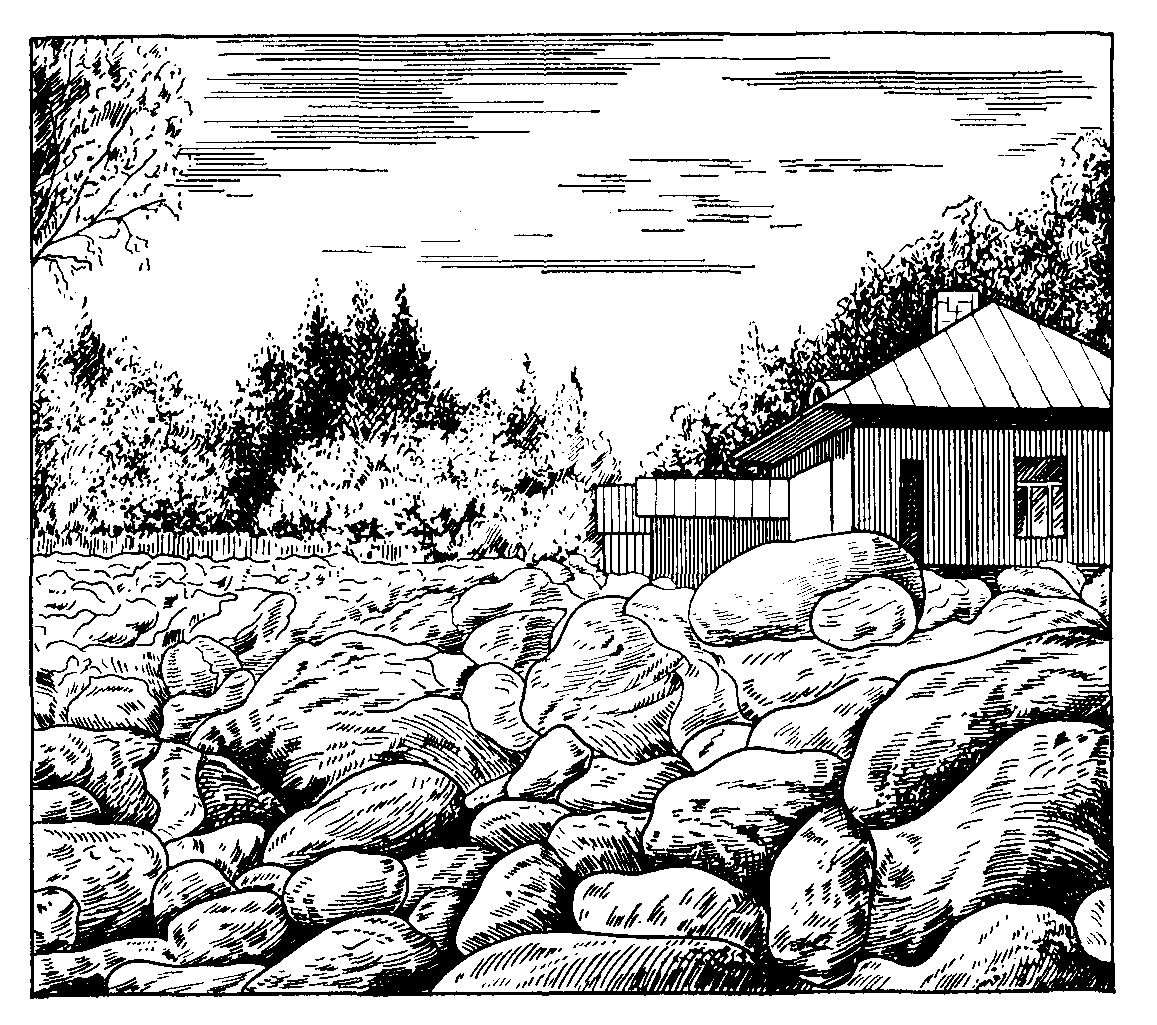

В горных областях имеется много сухих русел, покрывающих склоны. В случае сильных ливней или быстрого таяния снегов в этих руслах за короткий отрезок времени (буквально за несколько часов) образуются мощные грязевые потоки, несущие смытые рыхлые продукты выветривания и различной величины обломки горных пород. Такие грязевые потоки называются селями. Селевые потоки, попадая в нижние, выположенные участки горных долин, сгружают здесь огромные массы грубообломочного материала в смеси с илистым веществом, иногда засыпая расположенные там селения,. срывая железнодорожные мосты и т. п. Нередко селевые потоки огромной силы вызывают изменение русла реки или приводят к образованию новых протоков. Объем вынесенного в долину рыхлого материала может достигать многих миллионов кубических метров (рис. 5).

От мощных селевых потоков часто страдал г. Алма-Ата (например, в 1921 г., 1969 г.). Теперь город огражден от селей мощной дамбой.

Рис. 5. Валуны, вынесенные селевым потоком

Общее направление эрозионной деятельности рек

В процессе развития реки образуется речной бассейн. Речной бассейн — это река со всеми ее притоками. Вся поверхность суши, с которой стекает вода в данный речной бассейн, называется водосборным бассейном. Площадь водосборного бассейна может достигать огромных размеров. Так, например, водосборная площадь р. Оби и ее притоков составляет 3 350 000 км2, р. Лены — более 2 700 000 км2, р. Волги — немногим менее 1500 000 км2.

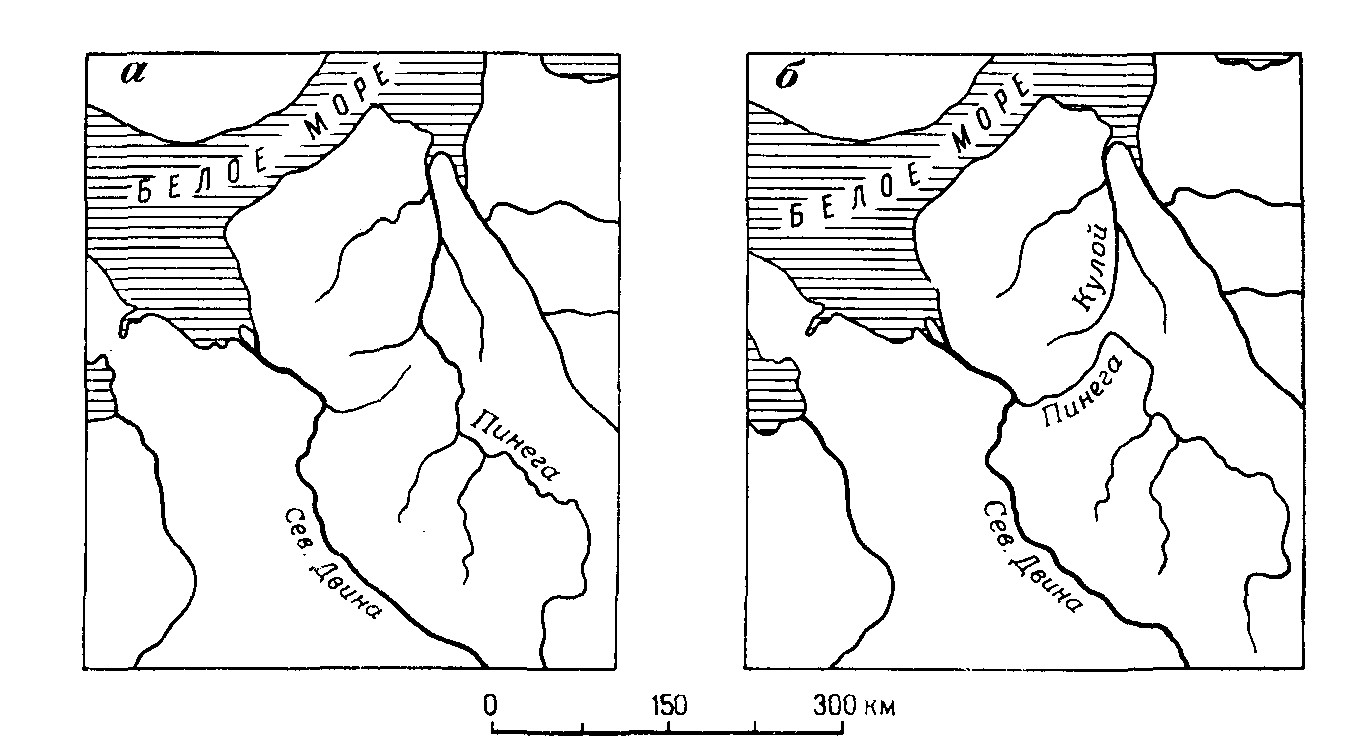

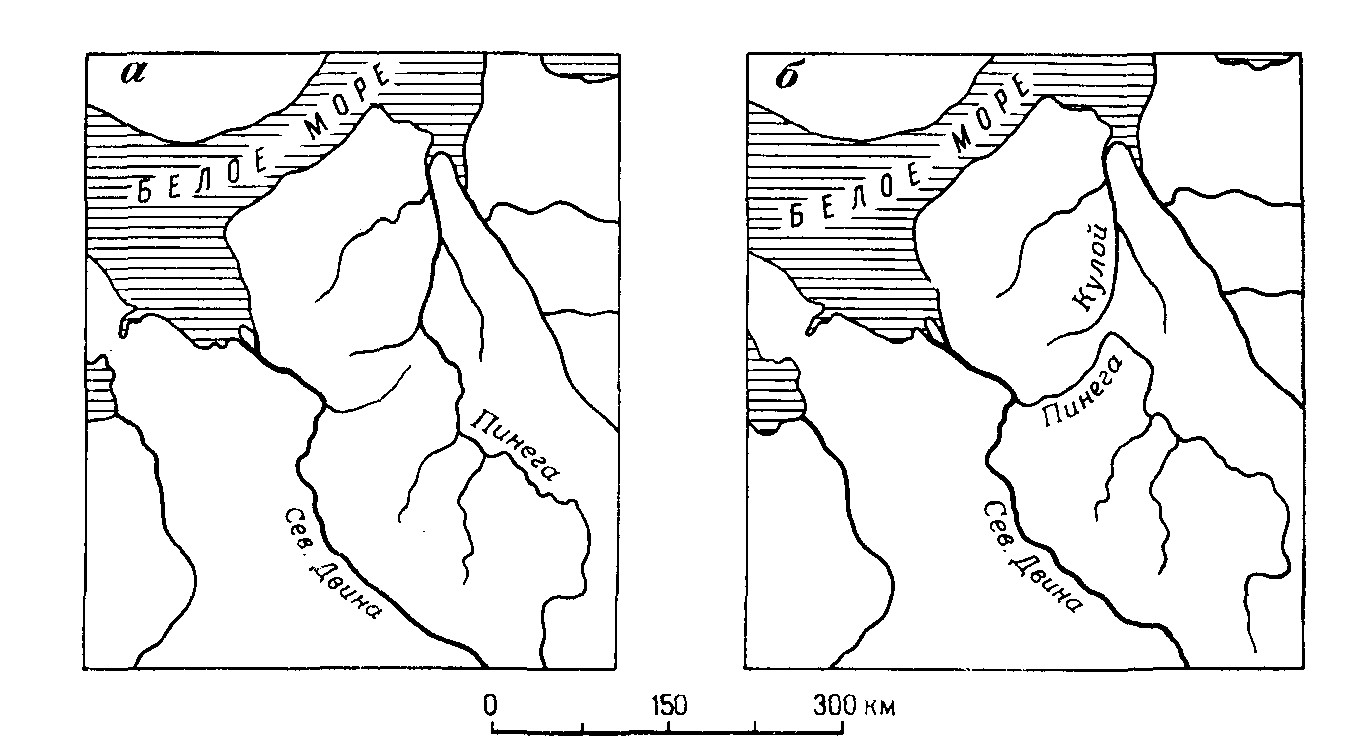

Речные бассейны отделяются один от другого наиболее возвышенными участками земной поверхности — водоразделами. По мере расширения речного бассейна, верховья главной реки и ее многочисленных притоков врезаются в водораздельные пространства. Нередко река одного бассейна захватывает своим верховьем верховье реки другого бассейна («обезглавливание» реки). В результате происходит перераспределение речной сети. В качестве примера можно привести захват Северной Двиной верховьев р. Пинеги. Нижнее течение р. Пинеги носит теперь название р. Кулой (рис. 6). На Кавказе рекой Терек захвачены верховья Арагви.

Явление захвата происходит в результате того, что одна река или речная система занимает большую водосборную площадь или быстрее врезается своими верховьями в водораздел, чем другая река или речная система. Вызывается же это либо медленными вертикальными движениями, либо большим выпадением осадков.

При длительной эрозионной деятельности текучих вод, особенно в условиях обильного выпадения атмосферных осадков, происходит вначале усложнение, расчленение рельефа, а затем общее его сглаживание, выравнивание и понижение. Этот процесс происходит в сочетании с другими геологическими процессами. Возникшая таким образом поверхность выравнивания называется пенепленом. В качестве пенеплена можно рассматривать, например, территорию Казахского мелкосопочника. Древние поверхности выравнивания, перекрытые впоследствии толщами морских осадков, образуют современные обширные равнины или плоскогорья, например: Средне-Сибирское плоскогорье, Западно-Сибирская низменность, Русская равнина и т. д.

Следы выравнивания обнаружены и в горных областях — в Тянь-Шане, на Памире и в других местах.

Рис. 6. Захват Северной Двиной верховья р. Пинеги:

а — до перехвата; б — после перехвата

3. Диагенез осадков.

Осадки после своего образования, независимо от того, где и как они накапливались (в море или на поверхности суши, путем выпадения из циркулирующих растворов или осажденные ветром и т.д.), подвергаются в дальнейшем целому ряду превращений, в результате которых из них формируются горные породы. Процесс перехода осадка в горную породу получил название диагенеза. Нередко осадок и образующаяся из него горная порода совсем не сходны. Так, илистые осадки, образующиеся в море, в своем первоначальном виде представляют студенистую, сильно обводненную массу, в которой воды больше, чем минерального вещества.

Составные части первичного осадка в физико-химическом отношении обычно не уравновешены. Поэтому после образования осадка, а чаще еще в процессе его накопления проявляется взаимодействие между его составными частями, а также последних с содержащимися в осадке водами, пока в осадке не возникнет определенное физическое и химическое равновесие. В диагенезе осадков широко участвуют также бактерии, которые разлагают или преобразуют присутствующее в осадке органическое вещество (например, при превращении его в торф, нефть и т. д.).

В целом диагенез осадков сводится к уплотнению и уменьшению влажности (обезвоживание или дегидратация), растворению и удалению легкорастворимых соединений (выщелачивание), преобразованию одних минералов в другие (перекристаллизация), цементации.

Перекристаллизация наиболее активно проявляется в тонкозернистых (глинистых, карбонатных, солевых и некоторых других) осадках, более или менее однородных по составу компонентов и состоящих из легкорастворимых минеральных образований.

Цементация происходит в результате выпадения в осадок различных соединений (кремнезёма, карбонатов, оксидов железа и др.) и заполнения ими пор и трещин и скрепления частиц осадка. Цементация и перекристаллизация ведут к значительному уплотнению осадков, их окаменению, или, иначе, литификации. Превращение осадка в горную породу — очень длительный процесс, который может продолжаться сотни тысяч и даже миллионы лет. Горные породы могут и в дальнейшем подвергаться изменениям. Так, например, рыхлые горные породы при выпадении солей из протекающих по порам подземных вод переходят в плотные породы. По той же причине в порах и пустотах рыхлых и плотных горных пород могут возникнуть разнообразные конкреции и другие образования.

Следующая после диагенеза стадия изменения осадочных пород в условиях низких температур и давления получила название катагенеза. К этой стадии относится формирование нефтяных залежей.

4. Этапы геологической истории Земли.

Геологическое развитие Земли характеризуется направленностью и необратимостью всех геологических событий, в том числе и тектонических, которые привели к формированию современной сложной структуры литосферы. Известный российский тектонист В. Е. Ханы. Виктор Ефимович (1914 г.р.) в 1973 году выделил этапы ее развития:

I. догеологический (4,6 - 4,5 млрд. лет);

II. лунный; от образования земной коры до формирования гидросферы (4,5 - 4,0 млрд. лет);

III. катархейский, образуется первичная континентальная литосфера, слагающая ядра будущих материков (4,0 - 3,5 млрд. лет);

IV. подзднеархейско-раннепротерозойский или раннегеосинклинальный: образование протогеосинклиналей и первых платформ (3,5 - 2,0 млрд. лет);

V. среднепротерозойский - раннерифейский или раннеплатформенный, консолидация первичной континентальной коры, 2,0 - 1,4 млрд. лет;

VI. позднепротерозойский - палеозойский или геосинклинально-платформенный; обособление древних платформ и их развитие (1,4 - 0,2 млрд.лет);

VII. мезозойско-кайнозойский или континентально-океанический; оформление современных континентов, создание на палеозойских и раннемезозойских складчатых структур молодых платформ; образование молодых океанов (0,2 млрд. лет).

В геологическом развитии последних этапов истории Земли наблюдается определенная направленность: постоянно увеличивается объем литосферы и верхней мантии, а также размеры устойчивых плит, несмотря на прослеживание противоположного процесса - океанизация за счет обрушения и развития облаков материков.

Для направленного развития литосферы характерна цикличность процессов, которые проявляются преимущественно на различных территориях. Таким образом в истории Земли наблюдаются определенные этапы развития литосферы, на протяжении которых тектонические процессы приводят к тектонической перестройке то одних участков литосферы то других.

При этом в истории литосферы можно выделить периоды интенсивных тектонических деформаций, в ходе которых происходит горообразование. Это явление объясняют длительной аккумуляцией напряжений в литосфере и последующей их разрядкой в виде тектонических процессов.

Этапы тектоногенеза.

Длительные периоды, по завершении которых тектонические процессы, в том числе и горообразование, проявляются наиболее интенсивно, называются тектоническими циклами или циклами (этапами) тектоногенеза. Они носят планетарный характер.

В истории Земли выделяют 11 основных циклов тектоногенеза: от раннеархического до альпийского (или кайнозойского) незавершенного. В докембрии они имеют продолжительность 300-600 млн. лет, в фанерозое - 140-170 млн. лет, в кайнозое - 80 млн. лет.

Каждый тектонический цикл состоит из двух частей: длительного эволюционного развития и кратковременных активных тектонических деформаций, которые сопровождаются региональным метаморфизмом, горообразованием.

Завершающая часть цикла называется эпохой складчатости, для которой характерно окончание развития отдельных геосинклинальных систем и их превращение в эпигеосинклинальный ороген, после чего развивается плит форма или образуются внегеосинклинальные горные сооружения.

Для эволюционных этапов характерно:

- длительное прогибание геосинклинальных (подвижных) областей и накопление в них мощных осадочных и осадочно-вулканических толщ;

- выравнивание рельефа суши (разрушение гор, плоскостной смыв с платформенных равнин и т.д.);

- обширные опускания окраин платформ, прилегающих к геосинклинальным областям, затопление их водами эпиконтинентальных морей;

- выравнивание климатических условий, что связано с широким распространением мелких темных эпиконтинентальных морей и увлажнением климата материков; в нижних слоях атмосферы происходит аккумуляция солнечной энергии; исчезают области определения;

- возникновение благоприятных условий для жизни и широкого расселения фауны и флоры.

Эти этапы эволюционного развития Земли называют таласократическими. Для них характерно широкое развитие морских отложений, развитие растительности и соотв. Формирование угольных залежей, бурное развитие жизни в морях, формирование нефтегазоносных толщ, карбонатных пород в теплых морях.

Эпохам складчатости и горообразования присущи следующие черты:

- широкое развитие горообразовательных движений в геосинклинальных областях, колебательных движений на платформах;

- проявление мощного интрузивного, а затем и эффузивного магматизма;

- поднятие окраин платформ, прилегающих к эпиогеосинклинальным областям, регрессии эпиконтинентальных морей и усложнение рельефов суши;

- континентализация климатов, успокоение климатических условий, усиление зональности, расширение пустынь и появление областей континентального оледенения (в горах и у помостов).

- ухудшение условий для развития органического мира, в результате чего происходит вымирание господствующих и высокоспециализированных форм и появление новых.

Условия этих эпох складчатости называются геократическими, т.е. этапы относительного увеличения суши.

На Земле развиты континентальные отложения с частыми красно цветными образованиями (иногда карбональными, загипсованными и засоленными), имеющими разнообразный генезис (образование в пустынях, лагунах, солоноватых или пресных озерах, дельтах рек, на равнинах и предгорьях).

Эволюция атмосферы

Атмосфера не всегда имела современный состав и строение. Первичная гелиево-водородная атмосфера была утеряна Землей при разогреве. Из образовавшего планету вещества, при ее формировании выделялись различные газы. Особенно интенсивно это происходило в процессе тектонической деятельности: при образовании трещин и разломов.

Вероятно, атмосфера и гидросфера разделись не сразу. Некоторое время Землю обволакивал мощный слой из водяного пара и газов (CO, CO2, HF, H2, S, NH3, CH4); малопроницаемых для солнечных лучей. Эта оболочка имела температуру ≈ +100° С. При понижении температуры произошло разделение этой оболочки на атмосферу и гидросферу. Свободного кислорода в этой атмосфере не было. Он должен был выделяться из земного вещества и образовывался за счет размножения молекул водяного пара, но расходовался на процессы окисления. Из-за отсутствия озона атмосфера не предохраняла Землю от коротковолнового излучения Солнца. Значительное количество соединений водорода на Земле - последствия его преобладания в первичной атмосфере.

Вулканические процессы обогатили атмосферу углекислым газом. Понадобилось длительное время, прежде чем в результате реакции с другими элементами и фотосинтеза произошло поглощение большого количества углерода из атмосферы. В конце PZ состав атмосферы в целом уже мало отличался от современного: она стала азотно-кислородной. Состав современной атмосферы как и в ранние геологические эпохи регулируется организмами.

Атмосфера находится в непрерывном взаимодействии с другими оболочками Земли, обмениваясь веществом и энергией, и постоянно испытывает влияние Космоса и Солнца.

Эволюция гидросферы.

Гидросфера - водная оболочка Земли, включающая химически не связанную воду независимо от ее состояния: жидкую, твердую, газообразную.

Земля - самая водная планета Солнечной системы: более 70% ее поверхности покрыто водами Мирового океана.

Вероятно, гидросфера образовалась одновременно с литосферой и атмосферой в результате остывания и дегазации вещества мантии. Химически связанная вода была уже в веществе холодного газово-пылевого протопланетного облака. Под влиянием глубинного тепла Земли она выделялась и перемещалась к поверхности Земли. Первичный океан, возможно, покрывал почти всю Землю, но не был глубоким. Океаническая вода, вероятно, была теплой, высоко минерализованной. Океан углублялся, а площадь его сокращалась. С поверхности Океана испарялась влага, выпадали обильные дожди.

Пресная вода на суше - результат прохождения океанской воды через атмосферу. Выделение воды из магмы продолжается до настоящего времени. При извержении вулканов выделяется в среднем за год 1,3108т воды. Термальные источники и фумаролы выносят 108 т.

Если допустить, что поступление воды из мантии в литосферу и на ее поверхность было равномерным и составляло в год на 1 см2 поверхности планеты всего 0,00011г, то и этого достаточно, чтобы за время существования Земли образовалась гидросфера.

Предполагают также поступления воды из космоса в результате падения на Землю ледяных ядер комет, но ее количество в этом случае невелико.

Гидросфера также теряет воду с испарением ее в Космос, где под действием у/ф лучей H2O распадается на H2 и O2.

Эволюция животного мира (биосферы).

Активное взаимодействие атмосферы, гидросферы и литосферы при участии солнечной энергии и внутреннего тепла Земли было важнейшей предпосылкой возникновения жизни.

Данные палеонтологических исследований позволяют предполагать, что примитивнейшие организмы сформировались из белковых структур в конце AR1 (т.е. 3 млрд. лет назад). Первые одноклеточные организмы, способные к фотосинтезу, возникли около 2,7 млрд. лет назад, а первые многоклеточные животные - не менее чем на 1-1,5 млрд. лет позже.

В условиях отсутствия озонового экрана местами развития жизни вероятно были прибрежные части морей и внутренние водоемы, на дно которых проникал солнечный свет, а вода не пропускала у/фиолетовую радиацию. Из соединений образовались многомолекулярные системы, взаимодействующие со средой.

В ходе эволюции они приобрели свойства живых организмов: размножение, обмен веществ, рост и т.д.

Водная среда способствовала обмену веществ, была опорой для организмов без скелета. Первые живые организмы появились в условиях теплого и влажного климата (в при экваториальной широте), поскольку колебания температуры губительны для зарождающейся жизни.

Длительное время жизнь размещалась в географической оболочке пятнами, пленка жизни была очень прерывистой. Со временем масса живого вещества быстро увеличивалась, формы жизни становились сложнее и разнообразнее, области ее распространения расширялись, усложнялись взаимосвязи с другими компонентами географической оболочки.

Широкому и быстрому распространению жизни на Земле способствовали приспособляемость к среде и возможности размножения.

5. Понятие денудации.

Разрушение суши и удаление продуктов разрушения поверхностными текучими водами и другими экзогенными агентами (льдом, ветром) называется денудацией.

Список литературы.

1. Левитес Я.М. Общая геология с основами исторической геологии и геологии России и сопредельных регионов. М., Высшая школа, 1986.

2. Гаврилов В.П. Общая и историческая геология и геология СССР. М., Недра, 1989.

|

|

|

Скачать 1.98 Mb.

Скачать 1.98 Mb.