ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ. ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ ЯМЩИКОВ. 1. Характеристика сервисного локомотивного депо(слд) 1Объёмы и виды ремонта, серии тпс 2

Скачать 79.82 Kb. Скачать 79.82 Kb.

|

|

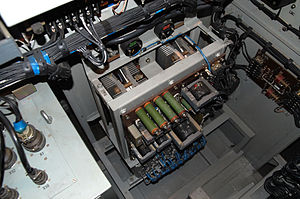

Содержание: 1.Характеристика сервисного локомотивного депо(СЛД); 1.1Объёмы и виды ремонта, серии ТПС; 2 1.2 Основное здание предприятия; 3 1.3 Сооружения на территории предприятия; 4 2.Индивидуальная часть 2.1 Характеристика электрических аппаратов электровоза ЭП1 5 2.2 Назначение и устройство главного выключателя ЭП1 12 3.Требование техники безопасности и охраны труда в ремонтной работе 1.Характеристика сервисного локомотивного депо(СЛД) 1.1 Объёмы и виды ремонта, серии ТПС Сервисное локомотивное депо Белогорск (СЛД-86) филиала «Дльневосточный» ООО «ТМХ-Сервис» осуществляет деятельность более 10 лет. Руководитель – начальник СЛД Поддавашкин Олег Александрович. В депо производится следующие виды ТО и ремонта. Для проведения ТО-2 электровозам предусмотрено следующее: Одна смотровая канава длинной 97м с тремя пескоразлаточными бункерами, размещёнными на своих опорах. Смотровая канава разделена на три стойла. Мощность ПТОЛ составляет до 28 секций электровозов в сутки. Цех ТР-1, ТР-2 электровозов – площадь 1886 м2 , в цехе имеется2 смотровые канавы. Одна -для производства ТР-1, вместимостью на 3 электровоза, вторая- для производства ТР-2 с двумя стойлами, оборудованных домкратами для подъёма кузовов электровозов ЭП-1 и ВЛ60. В цехе имеется мостовой кран грузоподъёмностью 15т, скатоопускник. Цех ТО-2,ТО-3,ТР-1,ТР-2 тепловозов – площадью 1949,8м2 , в цехе имеется 3 смотровые канавы по 4 ремонтных стойла на каждой. Одна – для производства ТО-3, ТО-2. В цеху имеется мостовой кран грузоподъёмностью 3,5 т и кран-балка на 1,0 т. Цех ТР-3 электровозов – площадь цеха 2155м2 ,в цехе имеется 2 смотровые канавы, на одной из которых имеются домкраты для подъёма кузова локомотива. На второй канаве имеется два ремонтных стойла, где на одном производится разборка или сборка электровоза, на втором -произведен монтаж механической части УЩНКЛ-6 (определение нагрузки на ось). На подкрановых путях цеха смонтированы 2 мостовых крана грузоподъёмностью. Мощность цеха составляет 58 ед. в год. На 2020 год план ремонта по циклу ТР-3 не предусмотрен, по этому загрузка составляет – 0%. Серии ремонтируемого подвижного состава: 2ЭС5К, ЭП1 , ТЭМ2, ТЭМ18, ТЭМ7, ТЭП70, М62. 2 1.2 Основное здание предприятия Основное здание СЛД Белогорск (цех профилактики, механический и сварочный цех) эксплуатируется с 1913 года. Сервисное локомотивное депо Белогорск (СЛД – 86) ступенчатого типа состоит из пяти корпусов, кроме этого имеется ряд производственных, хозяйственных, кладовых и служебно-бытовых помещений, расположенных на территории предприятия. Прямоугольно-ступенчатый тип здания представляет собой секции, смещённые относительно друг друга в продольном направлении. Секции располагаются с небольшим заходом одна за другую для свободных внутренних проездов и проходов. Этот тип здания депо имеет участки с хорошим естественным освещением, занимает узкую площадь тяговой территории, но стоимость его постройки и эксплуатационные расходы выше по сравнению со зданием прямоугольно-павильонного типа. Здания депо по принятой классификации относятся к группе промышленных и строится в соответствии с требованиями по прочности, устойчивости, долговечности, внутреннему благоустройству, экономичности и архитектурной выразительности. Основные элементы зданий: фундаменты, колонны, стены, перекрытия, крыша, зенитные или аэрационные фонари, перегородки, лестницы, окна, двери, ворота. Колонны устанавливаются на расстоянии(шага) 6м между осями(иногда 12м) 3 1.3 Сооружения на территории предприятия. На тяговой территории располагается комплекс устройств локомотивного хозяйства, в который входят следующие здания, сооружения и пути: здание стойловой части и мастерских; административно-бытовой корпус; устройства для наружной очистки, обмывки, продувки локомотивов; устройства для экипировки локомотивов; склады масла, дизельного топлива. Сухого и сырого песка, пескосушилка, парк колесных пар, спортивная площадка, площадка личного транспорта; зоны отдыха; пути для отстоя, подачи локомотивов в ремонт, ходовые, экипировочные, разворота локомотивов и т.д. на территории депо здания и сооружения должны быть расположены в соответствии с генеральным планом депо. Пути передвижения подвижного состава, автомобильного и внутрицехового транспорта и работников по территории депо должны быть по возможности короткими, число пересечений – наименьшими. Для проезда тележек, электро- и автокаров, автомашин, а также для прохода людей на территории локомотивного депо должны быть дороги и дорожки с твердым покрытием. Схемы маршрутов безопасных проходов по территории депо и станции должны вывешиваться на видных местах. Наименьшая ширина прохода людей 1,5 метра; для проезда транспортных средств 3,5 метра. Территория локомотивного депо должна содержаться в чистоте (в зимнее время деповские пути, проезды и проходы должны систематически очищаться от снега и наледи), ограждена, озеленена, при этом зеленые насаждения размещают таким образом, чтобы не нарушилась видимость сигналов, переездов при движении по станционным и деповским путям. Вокруг территории должна быть санитарно-защитная зона шириной 100 метров до границы жилой застройки. В санитарно- защищенной зоне могут располагаться только вспомогательные здания (столовые, прачечные и др.). 4 2.1 Характеристика электрических аппаратов электровоза ЭП1 ЭП1 (Электровоз Пассажирский, тип 1) — первый серийный пассажирский шестиосный электровоз переменного тока напряжения 25 кВ в истории российского электровозостроения, выпускающийся Новочеркасским электровозостроительным заводом (НЭВЗ). Фактически электровоз ЭП1 является обновлённой пассажирской модификацией грузопассажирского электровоза ВЛ65, от которого отличается применением опорно-рамного подвешивания тяговых двигателей, уменьшенным передаточным числом редуктора для повышения скорости и наличием микропроцессорной системы управления. На основе ЭП1 был создан модифицированный электровоз ЭП1М, отличающийся от базовой модели новой формой кабины машиниста и применением более современного оборудования, а также ЭП1П, отличающийся от ЭП1М увеличенным передаточным числом редуктора для повышения силы тяги. Электровозы ЭП1 серийно выпускались c 1999 по 2007 год, начиная с 2006 года стали выпускаться ЭП1М и ЭП1П. Всего было выпущено 880 электровозов, включая 381 электровоз ЭП1, 425 ЭП1М и 74 ЭП1П. Все они поступили на железные дороги России, став на них одними из самых массовых пассажирских электровозов переменного тока. В целом ЭП1 считается одной из самых удачных разработок Новочеркасского завода. 5 Крышевое токоведущее оборудование. На крыше электровоза установлено токоведущее оборудование, служащее для передачи питающего напряжения от контактной сети к тяговому трансформатору, а также разъединения электрической цепи. Оно включает в себя два токоприёмника, дроссели радиопомех, воздушные разъединители, главный воздушный выключатель, трансформатор тока, выполняющий роль главного ввода, и токоведущие шины для подвода тока между этим оборудованием по схеме «токоприёмник — дроссель радиопомех — воздушный разъединитель — воздушный выключатель — трансформатор тока». Токоприёмники электровозов расположены за передней антенной вблизи кабины машиниста. У ЭП1 в качестве токоприёмников используются обычные пантографы Л1У1-01], а у ЭП1М — асимметричные полупантографы ТАсС-10-01[7], при этом у ЭП1М до номера 570 и ЭП1П полупантографы повёрнуты сгибающимся коленом наружу, а у ЭП1М с 571 — к середине кузова. За каждым из токоприёмников имеется дроссель для подавления радиопомех. В зоне между крайними и центральной частью крыши размещены высоковольтные воздушные разъединители с поворотным ножом, служащие для отключения из цепи неисправного токоприёмника. Разъединитель во избежания возникновения электрической дуги отключается только при опущенном токоприёмнике либо отключенном главном воздушном выключателе. От разъединителей напряжение поступает на главный выключатель, размещённый в центральной части крыши и служащий для оперативного отключения энергопитания электровоза от контактной сети. На электровозах ЭП1, ЭП1П и ЭП1М до номера 626 включительно установлен воздушный выключатель ВОВ-25А-10/400, а у более поздних ЭП1М — вакуумный выключатель ВБО-25-20/630 УХЛ1]. Главный выключатель ВОВ-25А-10/400 состоит из дугогасительной камеры и поворотного ножа разъединителя, который в выключенном состоянии заземляет первичную обмотку трансформатора на корпус локомотива. 6Преобразующее оборудование.Тяговый трансформатор ОНДЦЭ-5700/25-У2 служит для понижения входного высокого напряжения контактной сети до напряжения цепей тяговых двигателей, возбуждения, собственных нужд, отопления и энергоснабжения поезда, а также для преобразования в режиме рекуперации напряжения от тяговых двигателей в напряжение контактной сети или других систем поезда. Трансформатор установлен в середине высоковольтной камеры электровоза. Он имеет сетевую обмотку (номинальная мощность — 6583 кВ⋅А при напряжении 25 кВ), две группы тяговых обмоток, состоящих из трёх секций каждая (номинальный ток — 1970 А, напряжение — 1260 В), обмотку собственных нужд (напряжение — 405 и 225 В, номинальный ток — 600 А), обмотку для возбуждения тяговых электродвигателей (номинальный ток — 650 А, напряжение — 270 В) и обмотку отопления (мощность — 1200 кВ⋅А, напряжение — 3147 В). Охлаждение трансформатора — принудительное масляно-воздушное; масса трансформатора — 9800 кг. Выпрямительно-инверторные преобразователи ВИП-5600УХЛ2 служат для преобразования подаваемого от тяговых обмоток трансформатора переменного тока частоты 50 Гц в постоянный и плавного регулирования напряжения питания тяговых двигателей в режиме тяги, а также для обратного преобразования постоянного тока в однофазный переменный ток частотой 50 Гц и плавного регулирования величины противо-ЭДС инвертора в режиме рекуперативного торможения. На электровозе установлено два преобразователя, каждый из которых связан с одной из двух групп тяговых обмоток трансформатора и обеспечивает питание трёх параллельно соединённых тяговых электродвигателей. Каждый преобразователь состоит из силового блока, блока питания и блока диагностики. Управление преобразователем на электровозе осуществляется с помощью блока БУВИП-030. Силовой блок имеет восемь плеч, каждое из которых состоит из двух последовательно и пяти параллельно соединённых тиристоров Т353-800. Блоки тиристоров расположены по высоте по 5 штук, а по горизонтали — по 8 штук (всего 40 тиристоров). Плечи 1, 2, 7 и 8 оснащены тиристорами 28 класса с неповторяющимся импульсным напряжением в закрытом состоянии не ниже 3600 В, а плечи 3, 4, 5 и 6 — тиристорами 32 класса. Силовая схема преобразователя обеспечивает четырёх-зонное регулирование выпрямленного напряжения при трёх секциях вторичной обмотки тягового трансформатора. Выравнивание тока по параллельным ветвям плеч осуществляется путём подбора тиристоров по суммарному падению напряжения и диагонального подключения плеч. 7 Блок питания обеспечивает напряжением блоки управления, питаясь от обмотки собственных нужд тягового трансформатора. Он представляет собой транзисторный стабилизатор напряжения с параллельным регулирующим элементом. Стабилизатор позволяет с заданной точностью поддерживать постоянное напряжение на выходе при изменении входного напряжения в предела 250—470 В. Блок диагностики служит для контроля наличия пробитых тиристоров в плечах силового блока, пробитых транзисторов в блоке питания и системе формирования импульсов и подачи запускающих импульсов, а также позволяет контролировать алгоритм работы плеч преобразователя при работе его как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-118 служит для выпрямления однофазного переменного тока частотой 50 Гц в постоянный и плавного регулирования тока в обмотках возбуждения тяговых двигателей при электрическом торможении. Он представляет собой двухполупериодный управляемый тиристорный выпрямитель, собранный по схеме с нулевой точкой. Каждое плечо выпрямителя состоит из трёх тиристоров, включённых параллельно 8Тяговые электродвигателиНа тележках электровоза установлено шесть коллекторных тяговых электродвигателей НБ-520В по два на каждую тележку с индивидуальным приводом на каждую ось. Двигатель НБ-520В представляет собой шестиполюсную компенсированную электрическую машину пульсирующего тока с последовательным возбуждением и независимой принудительной системой вентиляции. Охлаждающий воздух поступает в тяговый двигатель со стороны коллектора через вентиляционный люк и выходит из двигателя со стороны, противоположной коллектору, через щелевые отверстия подшипникового щита. Масса двигателя составляет 3500 кг, входное напряжение на коллекторе — 1000 В, максимальная частота вращения — 2020 об./мин. 9 Вспомогательное электрооборудование Для привода вспомогательных машин (вентиляторов, компрессоров и масляного насоса трансформатора) используются трёхфазные асинхронные электродвигатели НВА-22 и НВА-55 с короткозамкнутым ротором. В отличие от ВЛ65 и электровозов ранних лет постройки, на ЭП1 электродвигатели вспомогательных машин могут получать питание двояко: либо напрямую от обмотки собственных нужд тягового трансформатора, либо через преобразователь частоты и напряжения ПЧФ-136, который при снижении необходимого количества охлаждающего воздуха переводит работу мотор-вентиляторов и мотор-насоса на пониженную частоту вращения.  Преобразователь частоты и числа фаз, слева шкаф МСУД Для обеспечения работы двигателей вспомогательных машин на низкой или высокой скорости вращения, питание на двигатель каждой машины подаётся не через один контактор, как обычно, а через два — один подключает двигатель к обмотке собственных нужд и конденсаторам (режим высокой скорости; напряжение — 380 В, частота — 50 Гц), второй к ПЧФ (режим низкой скорости вращения; напряжение — 40—90 В, частота — 16,7 Гц). Двигатели мотор-компрессоров работают всегда на режиме высокой скорости. Электровозы до ЭП1-029 включительно имели двигатели компрессоров НВА-55, такие же, как у мотор-вентиляторов, с синхронной частотой вращения 1500 об/мин, с ЭП1-030 они заменены на НВА-22 с синхронной частотой 750 об/мин. На ЭП1М и ЭП1П преобразователь ПЧФ-136 был заменён преобразователем ПЧФ-177. Предусмотрен ускоренный переход работы вспомогательных машин, подключенных к преобразователю ПЧФ-177, на нормальную частоту питающего напряжения (50 Гц) от обмотки собственных нужд тягового трансформатора, если температура масла в нѐм свыше 90 °С 10 Микропроцессорная система управленияНа электровозе ЭП1 впервые в России была применена микропроцессорная система управления, в задачи которой входит контроль основного оборудования, а также автоматическое управление выпрямительно-инверторными преобразователями в разных режимах ведения поезда: Авторегулирование — машинист задает максимальный ток и скорость, после чего электровоз разгоняется до заданной скорости и поддерживает ее на профилях пути без спусков, осуществляя плавное регулирование напряжения на ТЭД. Ручное регулирование — машинист сам задает ток на тяговых электродвигателях, и система управления дает команду выпрямительно-инверторным преобразователям. Таким образом скорость регулируется машинистом вручную. Данный режим предполагается как аварийный. Автоведение — режим предполагает использованием специальной кассеты с данными, подключаемой к системе КЛУБ, с записанным профилем пути, станциями и ограничениями скорости. Основываясь на этих данных система управления сама осуществляет управление тягой, а также рекуперативным и пневматическим торможением, поддерживая необходимую скорость. Советчик — режим аналогичен режиму Авторегулирование, только на дисплее МСУД показываются наиболее оптимальные действия машиниста, согласно кассеты с данными. Вместо того, чтобы управлять электровозом автоматически, как в режиме Автоведение, МСУД дает советы машинисту. 11 2.2 Назначение главного выключателя ЭП1 Главный выключатель ВОВ-25А 10/400 УХЛ1. Это однополюсный высоковольтный выключатель с пневматическим приводом. Его номинальное напряжение — 25 кВ, номинальный ток — 400 А. Аппарат установлен на электровозах ЭП1 и части локомотивов ЭП1 М(П). Выключатель состоит из блока управления с воздушным резервуаром , наклонного изолятора , горизонтального изолятора с дугогасительной камерой , поворотного изолятора с ножами разъединителя, заземлителя. Для включения ГВ необходимо заполнить резервуар ГВ емкостью 32 л через невозвратный клапан воздухом до давления не менее 5,8± 0,2 кгс/см2 (номинальное — б ... 9 кгс/см2). При этом реле давления включается и замыкает свои контакты, подготавливая цепи питания удерживающего и включающего электромагнитов. При включении кнопки пульта управления «Главный выключатель» получает питание удерживающий электромагнит, который, включившись, притягивает тарельчатый якорь. Горизонтальная планка освобождается и под воздействием пружины поворачивается. Выключающий (пусковой) клапан освобождается и «садится» на место. После включения кнопки пульта «Возврат защиты» получает питание включающий электромагнит. Включившись, он нажимает на включающий (пусковой) клапан. Затем происходит следующее. Включающий клапан цилиндрическим уплотнением перекрывает путь воздуха в атмосферу, а коническим уплотнением открывает путь воздуха из резервуара ГВ под поршень поворотного изолятора. Поршень со штоком перемещается, с помощью рычага поворачивает вал поворотного изолятора, на котором закреплен поворотный изолятор. При этом подвижные ножи поворотного изолятора срываются с заземлителя и перемещаются в сторону неподвижного ножа. Как только подвижные ножи проходят половину пути, в помощь поршню поворотного изолятора приходит доводящий механизм. Подвижные ножи доходят до неподвижного ножа, и ГВ включается. 12 После этого верхний рычаг, закрепленный на валу поворотного изолятора, воздействует на блокировочное устройство. Один из контактов размыкается и отключает включающий электромагнит. Включающий клапан «садится» на место, перекрывая коническим уплотнением путь воздуха из резервуара ГВ под поршень поворотного изолятора, а цилиндрическим выпускает воздух из-под поршня в атмосферу, подготавливая ГВ к выключению. Нижний серповидный рычаг, повернувшись, нажимает на шток удерживающего электромагнита (4уд.), сжимая пружину, которая через шайбу старается оторвать тарельчатый якорь, но не может, так как сила притяжения катушки 4уд. больше. По ГВ протекает ток высокого напряжения: камера , стенка, втулка неподвижного контакта, неподвижный контакт и подвижный контакт с дугогашением ГВ, контактные ламели, неподвижный нож, подвижные ножи поворотного изолятора, вывод. 13 Работа ГВ на выключение . При получении питания выключающий электромагнит ГВ своим якорем нажимает на горизонтальную планку , которая, повернувшись, нажимает на выключающий клапан. При потере питания катушкой 4уд. сжатая пружина электромагнита отрывает якорь, который нажимает на горизонтальную планку, а та, в свою очередь, — на выключающий клапан. Цилиндрическое уплотнение выключающего клапана перекрывает путь воздуха в атмосферу, а коническое открывает путь воздуха из резервуара ГВ под поршень главного клапана . Поршень, перемещаясь, открывает главный клапан. Большой поток воздуха устремляется через пустотелый наклонный изолятор в горизонтальный, проходит через отверстия в ламелях под поршень подвижного контакта ГВ с дугогашением 8. Поршень с подвижным контактом перемещается на 40... 45 мм, разрывая высоковольтную цепь. Между подвижным контактом и неподвижным возникает дуга, которая выдувается на тугоплавкие напайки и затем — в атмосферу. При этом дуга гасится за 0,02... 0,03 с. Одновременно воздух из наклонного пустотелого изолятора 18 по каналу поступает в камеру дополнительного объема 45 и далее через пластинчатый клапан 44 и регулировочные винты 43 и 42 — под поршень поворотного изолятора 41. Регулировочные винты 42,43, пластинчатый клапан 44 и камера дополнительного объема 45 необходимы для задержки подачи воздуха под поршень поворотного изолятора, чтобы поршень начал движение после разрыва высоковольтной цепи контактами с дугогашением ГВ. Через 0,02... 0,03 с поршень приходит в движение, поворачивает вал поворотного изолятора 23, срывает подвижные ножи 20 с неподвижного 17 при разомкнутой высоковольтной цепи (чтобы не подгорали ножи). После того как подвижные ножи пройдут половину пути, в помощь поршню поворотного изолятора приходит доводящий механизм 33, и подвижные ножи 20 дойдут до заземлителя 19. ГВ выключается. 14 Далее происходит следующее. Во- первых, прерывается цепь 380 В, отключается выключающий электромагнит (если он принимал участие в выключении ГВ). При этом якорь отключающего электромагнита 380 В перестает давить на горизонтальную планку. Во-вторых, после поворота вал изолятора серповидным рычагом перестает нажимать на шток электромагнита, который перестает воздействовать на горизонтальную планку. При этом под воздействием пружины планка отходит от выключающего клапана, и клапан возвращается на свое место. Коническим уплотнением он перекрывает путь воздуха из резервуара ГВ под поршень главного клапана, а цилиндрическим выпускает воздух из-под поршня главного клапана в атмосферу. Главный клапан под действием пружины закрывается, замыкаются контакты ГВ с дугогашением, воздух из пустотелых изоляторов и из-под поршня поворотного изолятора выходит в атмосферу через неплотности между подвижным и неподвижным контактами ГВ с дугогашением, подготавливая ГВ к включению. Поршень со штоком перемещаются, при помощи рычага поворачивают вал, на котором закреплен поворотный изолятор. Подвижные ножи поворотного изолятора срываются с заземлителя б и перемещаются в сторону неподвижного ножа. Как только подвижные ножи пройдут половину пути, в помощь поршню поворотного изолятора приходит механизм. Они совместно доведут подвижные ножи до неподвижного и будут удерживать их во включенном положении. ВБО включается. При этом происходит следующее. Рычаг, закрепленный на валу поворотного изолятора, воздействует на блокировочное устройство SQ3. Контакты 1-2 SQ3 размыкаются и отключают вентиль привода поворотного изолятора (UA3). Клапан вентиля «садится» на место, перекрывая путь воздуха под поршень поворотного изолятора, и выпускает воздух из-под поршня в атмосферу, подготавливая ВБО к выключению. Контакты SQ1 прерывают цепь счетчика числа включений (РС1), и он фиксирует включение ВБО, увеличивая показание счетчика. 15 Выключатель собран на двух изоляционных боковинах, между которыми помещены два силуминовых кронштейна и пневматический привод. Последний состоит из пневматического цилиндра и электромагнитного вентиля. К кронштейну прикреплена изоляционная панель с расположенными на ней неподвижным контактом, магнитной дугогасительной системой из магнитопровода, двух дугогасительных катушек, блокировочных контактов и дугогасительной камеры с деион- ной решеткой (на рисунке не показана). Контактный рычаг с подвижным контактом, рычаг якоря и электромагнит с удерживающей и размагничивающей катушками размещены на оси, установленной на раме выключателя. С одной стороны две отключающие пружины прикреплены к рычагу, а с другой — за якорь. Усилие обеих пружин передается через стержень на сердечник электромагнита. Между контактным рычагом и якорем установлены две группы пружин (по три в каждой), обеспечивающие давление и провал силового контакта. Включение выключателя производится подачей напряжения 50 В на удерживающую катушку электромагнита ВБ и электромагнитного вентиля, который пропускает воздух в пневмопривод. При этом шток пневматического привода поворачивает сердечник электромагнита до соприкосновения с якорем. В этом положении выключатель готов к включению, но силовые контакты еще разомкнуты. Когда катушка вентиля обесточивается, шток пневмопривода под действием пружины возвращается в исходное положение. При этом возвращается сердечник электромагнита с удерживающей катушкой, преодолевая сопротивление отключающих пружин, перемещает за собой якорь и контактный рычаг; силовые контакты замыкаются. После соприкосновения силовых контактов якорь с электромагнитом поворачивается до упора на дополнительный угол, обеспечивая совместно с пружинами 6 провал силовых контактов. 16 Требование техники безопасности и охраны труда в ремонтной работе. 1.1. Настоящая Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" (далее - Инструкция) разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, другими нормативными актами по охране труда и устанавливает основные требования охраны труда для слесаря по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, занятого на техническом обслуживании (далее - ТО) и текущем ремонте (далее - ТР) моторвагонного подвижного состава (моторные и немоторные вагоны, из которых формируются электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-электропоезда, электромотрисы) в моторвагонных депо (далее - депо, структурное подразделение) и на пунктах технического обслуживания (далее - ПТО) ОАО "РЖД". 1.2. В депо на основе настоящей Инструкции, технологической и ремонтной документации организаций-изготовителей моторвагонного подвижного состава (далее - МВПС) и технологического оборудования, используемого при ТО и ТР МВПС, с учетом специфики местных условий должны быть разработаны инструкции по охране труда для слесаря по ремонту МВПС или вида выполняемой им работы. 1.3. В процессе работы на слесаря по ремонту МВПС (далее также - слесарь, работник) могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы: а) физические: движущийся железнодорожный подвижной состав, другие транспортные средства; не огражденные движущиеся или вращающиеся элементы оборудования; падающие с высоты предметы и инструмент; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень вибрации оборудования или инструмента; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и воздуха рабочей зоны; повышенный уровень инфразвуковых и ультразвуковых колебаний; повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; повышенный уровень электромагнитных излучений; недостаточная освещенность рабочей зоны; расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола) К работам на высоте относятся работы, при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; 17 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н). б) химические: по характеру результирующего химического воздействия на организм человека; по степени опасности химических веществ, связанной с путями их попадания в организм человека. в) психофизиологические: физические перегрузки. 1.4. К работе по ТО и ТР МВПС допускается слесарь, прошедший обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда и вводный противопожарный инструктаж, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и первичный противопожарный инструктаж, стажировку, дублирование (с учетом специфики занятости работника на определенных технологических позициях), обучение и проверку знаний требований охраны труда и правил работы в электроустановках в объеме, соответствующем выполняемым обязанностям. При вводном инструктаже по охране труда слесарь должен быть ознакомлен с действиями при возникновении несчастного случая на производстве и оказанию первой помощи пострадавшим. В течение месяца после приема на работу слесарь, работа которого связана с пожарной опасностью, должен пройти обучение пожарно-техническому минимуму и проверку знаний правил пожарной безопасности. 1.5. Слесарь, впервые принятый на работу или переведенный из подразделения в подразделение внутри ОАО "РЖД" с существенным изменением характера работы в зимних условиях ("первозимник") должен пройти обучение по программе для работника, впервые приступающего к работе в зимних условиях. 1.6. В процессе работы слесарь должен проходить обязательные периодические медицинские осмотры, повторные, внеплановые, целевые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, инструктажи о порядке применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, в зависимости от выполняемой работы обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение, очередные и внеочередные проверки знаний требований охраны труда, правил пожарной безопасности и правил работы в электроустановках. 18 1.7. Слесарь должен иметь удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках (имеющий группу по электробезопасности II и выше) и предупредительный талон по охране труда. 1.8. Слесарь, выполняющий работы, связанные с управлением грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола, а также выполняющий зацепку, обвязку, строповку и навешивание грузов (агрегатов узлов и деталей МВПС) на крюк грузоподъемного механизма с использованием грузозахватных приспособлений, должен пройти обучение и проверку знаний, иметь удостоверение на виды работ и оборудование, к работам на которых они допущены, не реже 1 раза в год проходить повторную проверку знаний мер безопасности и требований производственных инструкций. 1.9. Перед допуском к выполнению работ на высоте, слесарь должен пройти обучение и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. К работе на высоте допускается слесарь, не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к данному виду работ. Слесарь, выполняющий работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1.1 метра и более, и успешно прошедший проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, должен иметь удостоверение о допуске к работам на высоте. Работу на высоте 5 метров и более без применения средств подмащивания, а также на расстоянии менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 5 метров на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющих менее 1.1 метра слесарь должен выполнять по наряду-допуску на производство работ на высоте. Работу на высоте слесарь должен выполнять только в объеме своих должностных обязанностей. 1.10. Слесарь, направляемый в командировку, должен проходить целевой инструктаж о мерах безопасности при нахождении в служебной командировке по месту постоянной работы, а по прибытию на место командирования - вводный и первичный инструктажи по охране труда с учетом особенностей выполнения работы по месту командирования. 1.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации общая продолжительность рабочего времени, времени начала и окончания работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность внутрисменных перерывов, продолжительность работы в ночное время для слесаря должны быть установлены в правилах внутреннего трудового распорядка для работников структурных подразделений и дирекции (при отсутствии у них структурных подразделений). 1.12. В процессе работы слесарь обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 19 соблюдать требования правил, инструкций и других нормативных документов по охране труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, установленные для выполняемой им работы; выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем в объеме и порядке, указанном в технологической документации и в соответствии с должностными обязанностями; соблюдать требования технологических процессов и применять безопасные методы и приемы выполнения работ; быть внимательным во время работы, не отвлекаться и не отвлекать других работников; правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; содержать в чистоте рабочее место, не допускать его загромождения деталями, приспособлениями и инструментом; соблюдать личную гигиену; содержать в исправном состоянии и чистоте используемое производственное оборудование, инструмент, приборы, стенды, приспособления, инвентарь, а также специальную одежду (далее - спецодежду), специальную обувь (далее - спецобувь) и другие СИЗ; выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных знаков и плакатов безопасности, сигналов, подаваемых машинистами железнодорожного подвижного состава (далее - подвижной состав) и водителями транспортных средств, а также лицами, осуществляющими управление грузоподъемными механизмами; спускаться в смотровую канаву и подниматься на крышу МВПС только в специально оборудованных местах; переходить смотровые канавы по переходным мостикам шириной не менее 0,6 метра; обходить на безопасном расстоянии места проведения работ на высоте; следить за передвижением подвижного состава, грузоподъемных механизмов (далее также - подъемные сооружения, подъемные средства, ПС), автомобилей и другого транспорта; переносить инструмент и измерительные приборы в специальных ящиках или сумках; использовать в работе исправный инвентарный инструмент; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); соблюдать требования настоящей Инструкции. 20 1.14. Слесарю запрещается: приступать к выполнению работы, не связанной с его прямыми обязанностями, без получения от мастера (бригадира) целевого инструктажа о безопасных методах выполнения поручаемой работы; приступать к выполнению работы без СИЗ, применение которых оговорено соответствующими инструкциями, правилами и другой нормативно-технической документацией, а также пользоваться неисправными СИЗ или СИЗ с истекшим сроком испытаний; использовать не инвентарный, не исправный и не поверенный в установленный срок инструмент; использовать средства мобильной сотовой связи, аудио- и видеоплейеры, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание работника при выполнении работ и нахождении в зоне движения подвижного состава; находиться на работе и на территории структурного подразделения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 1.15. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. N 582н, слесарь должен быть обеспечен следующей спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, в том числе: костюмом "Механик-Л"; ботинками юфтевыми на маслобензостойкой подошве с металлическим подноском; головным убором сигнальным; плащом для защиты от воды; перчатками комбинированными или перчатками с полимерным покрытием; перчатками трикотажными; очками защитными открытыми; каской защитной; жилетом сигнальным 2 класса защиты. При выполнении работ по периодическому осмотру МВПС и по ремонту электрооборудования дополнительно: ботами диэлектрическими; перчатками диэлектрическими; ковром диэлектрическим. 21 При выполнении работ по ремонту тяговых двигателей, дизелей и топливной аппаратуры МВПС дополнительно: фартуком из прорезиненной ткани; нарукавниками из полимерных материалов; перчатками с полимерным покрытием кислотощелочестойкими; наушниками противошумными. При выполнении работ по ремонту секций холодильников МВПС дополнительно: костюмом для защиты от кислот; фартуком из прорезиненной ткани; сапогами юфтевыми на полиуретановой подошве. При выполнении работ по обдувке электрооборудования дополнительно: респиратором противоаэрозольным. При выполнении работ по ремонту подвижного состава при разборке, промывке и пропитке топливных, масляных и воздушных фильтров МВПС дополнительно: сапогами из поливинилхлоридного пластиката; очками защитными закрытыми; фартуком из прорезиненной ткани; нарукавниками прорезиненными или из полимерных материалов; перчатками резиновыми или из полимерных материалов. При работе в неотапливаемых помещениях или на наружных работах зимой дополнительно: костюмом для защиты от пониженных температур "Механик"; подшлемником для защиты от пониженных температур со звукопроводными вставками (под каску); шапкой-ушанкой со звукопроводными вставками; шапкой трикотажной; рукавицами (перчатками) утепленными или перчатками утепленными с защитным покрытием, нефтеморозостойкими; сапогами юфтевыми утепленными на нефтеморозостойкой подошве или валенками (сапогами валяными) с резиновым низом. В зависимости от характера выполняемых работ слесарю могут дополнительно выдаваться щитки защитные лицевые, респираторы, маски и полумаски со сменными фильтрами, каскетки, вкладыши противошумные, перчатки диэлектрические, наколенники и другие СИЗ со сроком носки "до износа" или как "дежурные". 22 1.16. Для обеспечения безопасности при выполнении работ и нахождении на железнодорожных путях слесарь должен быть обеспечен сигнальным жилетом со световозвращающими полосами (далее - сигнальный жилет). На сигнальных жилетах должны быть нанесены трафареты из букв и цифр черного цвета: со стороны спины высотой 15 - 20 см, указывающих принадлежность владельца к соответствующему структурному подразделению ОАО "РЖД", а на груди, в верхней части, высотой 7 - 10 см, указывающих принадлежность владельца к региональной дирекции. 1.17. Для обеспечения безопасности при выполнении работ на высоте, слесарь должен быть обеспечен СИЗ от падения с высоты - страховочной системой и каской защитной. 1.18. Слесарь, занятый на погрузочно-разгрузочных работах, должен быть обеспечен каской защитной. 1.19. При выполнении производственных операций в стесненных (замкнутых) пространствах (в том числе в смотровой канаве), для защиты головы от вертикальных и боковых ударов о неподвижные предметы и ограждения слесарь должен быть обеспечен облегченной защитной каской (каскеткой). 1.20. Слесарь обязан следить за исправностью спецодежды, спецобуви и других СИЗ, своевременно сдавать спецодежду и спецобувь в химчистку (стирку) и ремонт, а также содержать места для хранения личной одежды и спецодежды в чистоте и порядке. Специальную и личную одежду следует хранить раздельно в специально отведенных местах. Выносить спецодежду, спецобувь и другие СИЗ за пределы территории структурного подразделения запрещается. 1.21. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств и Стандартом безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами", утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н, слесарь, имеющий контакт с вредными и (или) опасными химическими веществами, должен быть обеспечен смывающими, защитными и обезвреживающими средствами и применять их по назначению. 23 1.22. Принимать пищу слесарь должен в столовых, буфетах или в специально оборудованных комнатах приема пищи. При использовании электробытовых приборов (холодильника, микроволновой печи, электроплиты, электрочайника) необходимо соблюдать и требования руководств (инструкций) по их эксплуатации. Прием пищи и хранение пищевых продуктов на рабочих местах запрещается. 1.23. Для питья следует пользоваться водой, соответствующей санитарным нормам. Запрещается использовать воду для питья из случайных источников или из емкостей, не предназначенных для этих целей, а также хранить емкости с техническими жидкостями в местах приема пищи. Емкости с жидкостями должны иметь надписи о характере содержащихся веществ и храниться в установленных местах. 1.24. В целях соблюдения требований электробезопасности запрещается: наступать на электрические провода и кабели; заходить за защитные ограждения электрооборудования, снимать ограждения токоведущих частей оборудования, открывать двери электрошкафов, находящихся под напряжением, и щиты подвагонных ящиков электропоездов при поднятом токоприемнике; прикасаться к арматуре общего освещения, к оборванным, оголенным электропроводам, зажимам (клеммам) и другим доступным токоведущим частям; производить замену электроламп, находящихся под напряжением; принудительно выводить из строя блокировочные устройства, установленные на стационарных электроустановках и на подвижном составе; касаться опор контактной сети; приближаться на расстояние ближе 2 метров к токоведущим частям контактной сети, высоковольтных линий электропередач (далее - ВЛ), находящимся под напряжением; прикасаться к оборванным проводам контактной сети, ВЛ и находящимся на них посторонним предметам, независимо от того, касаются они или не касаются земли и заземленных конструкций, а также приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров. 24 |