1. Механизация производственных процессов

Скачать 110.28 Kb. Скачать 110.28 Kb.

|

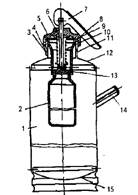

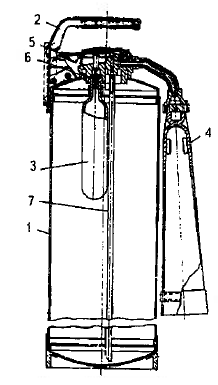

1.Механизация производственных процессовМеханизация и автоматизация производственных процессов является одним из главных направлений технического прогресса. Цель механизации и автоматизации — облегчить труд человека, оставляя человеку функции обслуживания и контроля, повысить производительность труда и улучшить качество изготовляемых изделий.  Рис. 1 - Манипулятор модели АШ-НЮ-1, используемый для механизации погрузочных операций, в том числе загрузки оборудования Механизация— направление развития производства, характеризуемое применением машин и механизмов, заменяющих мускульный труд рабочего (рис. 1). По степени технического совершенства механизация делится на следующие виды: частичная и малая механизация, характеризуется применением простейших механизмов, чаще всего передвижных. Малая механизация может охватить части движений, оставляя немеханизированными многие виды работ, операций, процессов. К механизмам малой механизации могут быть отнесены тележки, простые подъемные средства и др.; полная, или комплексная механизация, включает в себя механизацию всех основных, вспомогательных, установочных и транспортных операций. Этот вид механизации характеризуется применением достаточно сложного технологического и подъемно-транспортного оборудования. Высшей ступенью механизации является автоматизация. Автоматизация означает применение машин, приборов, аппаратов, приспособлений, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека, а лишь под его контролем. Автоматизация производственных процессов неизбежно связана с решением процессов управления, которые также должны быть автоматизированными. Отрасль науки и техники, которая решает системы управления автоматическим оборудованием, называют автоматикой. Автоматика основывается на управлении, контроле, сборе и переработке информации об автоматическом процессе при помощи технических средств — специальных приборов и устройств. Автоматизированная система управления (АСУ) основывается на применении современной электронно-вычислительной техники и электронно-математических методов в управлении производством и призвана способствовать повышению его производительности. Автоматизация производственных процессов также делится на две части: частичная автоматизация, охватывает часть выполняемых операций при условии, что остальные операции выполняются человеком. Как правило, автоматически выполняется непосредственное воздействие на изделие, т. е. обработка, а загрузочные операции заготовок и повторное включение оборудования производится человеком. Такое оборудование называется полуавтоматическим; полная или комплексная автоматизация, характеризуется автоматическим выполнением всех операций, в том числе и загрузочных. Человек только заполняет загрузочные устройства заготовками, включает автомат, контролирует его действия, осуществляя подналадку, смену инструмента и удаление отходов. Такое оборудование называется автоматическим. В зависимости от объема внедрения автоматического оборудования различаются автоматические линии, автоматический участок, цех и завод. Как показала практика, обыкновенные схемы автоматизации и комплексной автоматизации эффективно применяются только в крупносерийном и массовом производстве. В многономенклатурном производстве, где требуется частая переналадка потока, обыкновенные схемы автоматизации мало пригодны. Оборудование, оснащенное стационарными системами автоматизации, не позволяет переходить на управление с ручным режимом. Под обыкновенной схемой автоматизации подразумевают применение загрузочных устройств (склизов, лотков, бункеров, питателей и др.) и обрабатывающего оборудования, приспособленного для выполнения автоматических операций. Обработанные изделия удаляются с помощью устройства для приема обработанных изделий (склизы, лотки, магазины и др.). Автооператоры и механические руки, давно применяемые в обыкновенных схемах автоматизации, послужили прототипами для нового вида автоматизации. Новый вид автоматизации с применением промышленных роботов (ПР) позволяет решить вопросы, которые не могут быть решены с помощью обыкновенных схем автоматизации. Промышленные роботы, по замыслу их разработчиков, предназначены для замены человека на опасных для здоровья тяжелых и утомительных работах. Они основываются на моделировании двигательных и управляющих функций человека. 2.Требования к подвижному составу, перевозящему опасные грузы В кабине водителя должно быть установлено устройство для отключения аккумулятора от сети. Для защиты от статического электричества автомобили должны иметь заземлительную цепь, касающуюся земли на длине 200 мм, и металлический штырь с тросом (для использования на стоянке). Кузов автомобилей типа «Фургон», перевозящих грузы 1--5 и 7 классов должен быть полностью закрытым, прочным, не иметь щелей и разделяться с кабиной водителя промежутком не менее 150 мм. Дерево, из которого изготовлен кузов, пропитывают огнезащитным составом. Для внутреннего покрытия используют материалы, не вызывающие искр и не образующие опасные соединения с перевозимыми грузами. Двери должны иметь замки. Кузова, предназначенные для перевозки опасных грузов 2, 5 и б классов, оборудуются вентиляцией. Для покрытия открытых кузовов надо использовать трудновоспламеняющиеся непромокаемые ткани. Контейнеры для перевозки взрывчатых веществ изготавливают из материалов химически нейтральных к перевозимым веществам. Они должны обеспечивать защиту груза от воздействия метеорологических условий, искр или других источников огня. Их оборудуют замковыми устройствами, исключающими самопроизвольное открывание дверей и позволяющими производить опломбирование. Для перевозки баллонов со сжатыми и сжиженными газами в горизонтальном положении кузов автомобиля оборудуют обитыми войлоком стеллажами с выемками по размеру баллонов. Брезент, которым их накрывают для защиты от действия солнечных лучей, не должен иметь жировых пятен. При перевозке в вертикальном положении используют станки, клетки, специальные вертикальные поддоны или контейнеры. Автоцистерны для перевозки сжиженных газов должны иметь термоизоляцию. Автоцистерны вместимостью более 2000 л для перевозки сжатых и сжиженных газов оборудуют предохранительными клапанами, обеспечивающими выпуск газов при возрастании давления. Электроприводы насосов, компрессоров, счетчиков-расходомеров, устанавливаемых на цистернах, выполняют взрывобезопасными. Автоцистерны для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны иметь внутренние перегородки. Автомобили для перевозки веществ, вступающих в реакцию с водой и выделяющих при этом легковоспламеняющиеся газы, должны иметь устройства, обеспечивающие защиту этих веществ от попадания на них воды. Автомобили, перевозящие радиоактивные вещества (радиационные упаковки II, III и IV транспортных категорий), дополнительно оборудуют защитным стальным или свинцовым экраном у переднего борта автомобиля 3. Принцип действия пенного огнетушителя стория изобретения, конструирования различных видов переносных или передвижных огнетушителей насчитывает уже больше века, и самым первым из них был химический пенный огнетушитель, принцип действия которого был основан на реакции нейтрализации при смешивании двух антагонистов – кислоты и щелочи в одном корпусе. Образовывавшаяся пена под высоким давлением направлялась на первичный очаг воспламенения, довольно эффективно ликвидируя его. Самым распространенным огнетушителем во времена Советского Союза был ОХП-10, работающий по такому принципу, огнетушитель был прост в обслуживании, перезарядке, главное, чрезвычайно дешев, следовательно, целесообразен, экономически выгоден народному хозяйству огромной страны. Несмотря на ряд недостатков: быструю коррозию корпуса, необходимость прочистки выпускного отверстия перед использованием, избыточный вес. С появлением порошковых, воздушно-пенных изделий, наряду с уже существовавшими сравнительно дорогими углекислотными устройствами, долгая эра химических пенных огнетушителей в СССР подошла к концу. Регламентировавший ОХП-10 ГОСТ 16005-70, официально прекратил свое действие еще 1 января 1986 года, а само изделие было повсеместно снято с производства. Естественно, по инерции еще несколько лет их перезаряжали, а где-то и выпускали. Наступали лихие 90-е с полным нигилизмом по отношению к требованиям основных законов государства, что уж тут говорить о запрете производства/перезарядки каких-то там огнетушителей. Назначение Огнетушитель воздушно-пенный – это огнетушитель, с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальным насадком, конструкция которого за счет эжекции воздуха обеспечивает получение и применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров. Как и любое устройство такого типа современный пенный огнетушитель предназначен для тушения первичных очагов пожара: Тлеющих веществ, например, опилок; твердых материалов (класс пожара А), горючих жидкостей (класс В) – например, изделий из древесины, проливов ГСМ, в помещениях цехов промышленных предприятий, складских комплексов, гаражах, автомастерских, за исключением АЗС. Веществ твердой, густой консистенции, которые в процессе горения, плавясь, превращаются в жидкости, растекаясь по большой поверхности. Например, пластики, полимерные покрытия, эмали, технологические смазки. Твердых веществ и материалов в общественных зданиях любого назначения. Запрещено использовать их для тушения каких бы то ни было электроустановок, а также щелочных металлов, веществ, горящих без доступа кислорода. Согласно требованиям приложения № 1 (на момент написания статьи) к «ППР в РФ», переносные (ручные) пенные огнетушители предназначены для комплектации пожарных шкафов, отдельной установки: В производственных зданиях категории пожарной опасности А, Б, В, при классе пожара А – 2 ОВП-10; В – 4 ОВП-10 на каждые 200 кв. м. Категории В, класс А – 2 ОВП-10; В – 2 ОВП-10 на 400 кв. м. Г, класс А – 2 ОВП-10 на 800 кв. м. Г, Д, класс А – 4 ОВП-10 на 1800 кв. м. Внутри общественных зданий при классе пожара А – 4 ОВП-10 на 800 кв. м. Приложения № 2 (на момент написания статьи) для передвижных устройств: Категорий А, Б, В на каждые 500 кв. м. – 1 ОВП-100 при классе пожара А; 2 ОВП-100 – В. В, Г на 800 кв. м.: класса А – 1 ОВП-100; В – 2 ОВП-100. Разработчики закона по поводу комплектации помещений оставили свободу творчества для ответственных за приобретение, установку таких огнетушителей, ведь существующие модели изделий воздушно-пенных огнетушителей не ограничиваются только ОВП-10 и 100. Устройство Схема воздушно-пенного огнетушителя Общее устройство воздушно-пенного огнетушителя очень простое: Сварной корпус из стали. Запорно-пусковое устройство на резьбовом соединении с горловиной корпуса. По созданию необходимого рабочего давления, ОВП делятся на так называемые закачные, тогда водный раствор пенообразователя изначально находится в корпусе в «полной боевой готовности» или с баллоном сжатого воздуха для быстрого запуска устройства. Шланг (рукав) со специальной сетчатой (перфорированной) насадкой для генерации/формирования пены низкой или средней кратности. Устройство воздушно-пенного огнетушителя на примере ОВП-10. Устройство воздушно-пенного огнетушителя ОВП-10 Виды Переносные ОВП – 4, 8, 10. Передвижные (возимые) – ОВП-40, 50 и 100, где цифры обозначают объем корпуса в литрах. Стационарный универсальный ОВПУ-250, укомплектованный рукавом длиной 20 м с ручным пеногенератором. Стоит обратить внимание: нередко за ОВП поставщики противопожарного оборудования выдают воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ), называя их инновационной разновидностью пенных устройств. Это крайне некорректное утверждение, по той простой причине, что пена и эмульсия, как говорят, две большие разницы. Они кардинально отличаются как по принципу формирования, так и по химическому составу наполнения корпуса изделия, механизму действия на очаг пламени. Чтобы привести в действие химический пенный огнетушитель, поднимают вверх рукоятку, открывающую клапан кислотного стакана, и опрокидывают огнетушитель вниз головкой. Вытекающая из стакана кислотная часть заряда смешивается со щелочной, залитой в корпус огнетушителя, и между ними происходит реакция с образованием углекислого газа, заполняющего пузырьки пены. Углекислотный газ создает давление 1,4 МПа (14 кг/см2) внутри корпуса, которое выталкивает пену из огнетушителя в виде струи. Ввиду того, что в корпусах химических пенных огнетушителей создается сравнительно высокое давление, перед работой необходимо прочистить спрыск шпилькой, подвешенной к ручке огнетушителя. В качестве огнетушащего средства в отечественных ОВП применяют 6%-ный водный раствор пенообразователя ПО-1. Пенообразователь ПО-1, применяемый в отечественных огнетушителях, представляет собой темно-коричневую жидкость, состоящую из четырех веществ: керосинового контакта Петрова (нефтяные сульфокислоты) КПК-1 или КПК-2 (84±3%); костного клея (4,5±1%); синтетического этилового спирта или концентрированного этиленгликоля 95%; технического едкого натра (сода каустическая) – до нейтрализации контакта. Огнетушащая (способность) эффективность огнетушителей ОВП в 2,5 раза выше, чем у ОХП. Пенообразователь чувствителен к нефтепродуктам. Так, при содержании в пенообразователе 1% керосина, бензина или мазута пенообразующие свойства пропадают, поэтому хранению и транспортированию пенообразователя необходимо уделять серьезное внимание. Гарантийный срок хранения ПО-1 18 месяцев с момента изготовления. Согласно НПБ 166-97, определяющим требования к эксплуатации всех видов, типов переносных или передвижных огнетушителей, ОВП – это устройство, заряженное водным раствором пенообразователя, с миниатюрным генератором, в котором за счет подаваемого под большим давлением сжатого воздуха формируется, из него выталкивается/выбрасывается довольно компактная струя пены. Важно!!! Качество, количество вырабатываемого огнетушащего вещества прямо зависит от используемого пенообразователя. Применение в последние годы, содержащих соединения фтора пленкообразующих составов, значительно увеличивают эффективность современных ОВП. Принцип работы огнетушителя. При нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба, и игольчатый шток прокалывает мембрану баллона. Диоксид углерода (углекислота), воздух, азот и т.п., выходя из баллона через дозирующие отверстия в ниппеле, создает давление в корпусе огнетушителя. Под давлением рабочего газа в баллоне заряд по сифонной трубке поступает в воздушно-пенный ствол, где распыляется, смешивается с подсасываемым воздухом и образует воздушно-механическую пену средней кратности. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не напрягая его и не переворачивая. Применение Использованные огнетушители необходимо отправить на перезарядку, на предприятие, имеющее соответствующую лицензию МЧС России, с которым заключен договор на обслуживание, проверку, замену таких устройств, имеющихся на балансе организации. Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров только при положительной температуре воздушной среды от + 5–50℃. Обязательная перезарядка закачного устройства – 1 раз в год, исключение составляют следующие случаи: 1 раз в 2 года, если используется многокомпонентный углеводородный пенообразователь, о чем имеется соответствующая информация в техническом паспорте изделия. В сроки, рекомендованные изготовителем, если при производстве корпус внутри покрывается полимерным защитным покрытием или он выполнен из нержавеющей стали, а также если используется фторсодержащий пенообразователь в герметичной емкости, смешиваемый с водой в корпусе изделия только непосредственно перед применением. Как правило, тогда срок перезарядки таких современных ОВП – 1 раз в 5 лет. К недостаткам огнетушителей ОВП относятся: узкий температурный диапазон применения; высокая коррозионная активность заряда; невозможность применения при ликвидации пожаров и загораний электроустановок под напряжением. Ручные огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 по конструкции идентичны между собой. Огнетушители состоят из: стального корпуса, крышки с запорно-пусковым устройством, баллона для выталкивающего газа, сифонной трубки и воздушно-пенного ствола (ВПС). На корпусе имеется рукоятка для удержания огнетушителя при работе и транспортировании к месту пожара. Химический густопенный морской огнетушитель ОП-М предназначен для тушения загораний на судах, в портовых сооружениях и на складах. Химический пенный огнетушитель ОП-9ММ предназначен для тушения загораний и пожаров всех горючих материалов, а так же электроустановок, находящихся под напряжением.  Рис. 2 - Схема химического пенного огнетушителя ОХП-10: 1 - корпус огнетушителя; 2 - кислотный стакан; 3 - предохранительная мембрана; 4 - спрыск; 5 - крышка огнетушителя; 6 - шток; 7 - рукоятка; 3 и 9 - резиновые прокладки; 10 - пружина; 11 - горловина; 12 - верх огнетушителя; 13 - резиновый клапан; 14 - боковая ручка; 15 - днище.  Рис.3 - Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10: I - стальной корпус; 2 - рукоятка для переноса; 3 - баллончик для выталкивающего газа; 4 - воздушно-пенный насадок с распылителем; 5 - пусковой механизм; 6 - крышка корпуса огнетушителя; 7 - сифонная трубка насадка. Различают два вида воздушно-пенных огнетушителей (рис. 2, 3): ручные (ОВП-5 и ОВП-10) и стационарные (ОВПУ-250 и ОВП-100). Для приведения в действие огнетушителя необходимо нажать на пусковой рычаг. При этом пломба срывается, и щиток прокалывает мембрану баллона. Выходящая из баллончика через ниппель углекислота создает в корпусе огнетушителя давление, под действием которого раствор по сифонной трубке поступает через распылитель в насадку. В насадке раствор смешивается с воздухом и образуется воздушно-механическая пена. Огнетушитель не может быть применен для тушения веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (хлопок, пироксилин и т.п.), горящих металлов (щелочных натрий и т.п. и легких магний и т.п.). Запрещается использовать для тушения электроустановок, находящихся под напряжением. Огнетушитель применяют при температуре окружающего воздуха от +3 до +50 С.  Рис. 4 - Огнетушитель воздушно-пенный стационарный ОВПУ-250: 1 - стальной корпус на опорах; 2 - пусковой баллон; 3 - пеногенератор; 4 - катушка со шлангом; 5 - предохранительный клапан; 6 - патрубок для заливки раствора пенообразователя; 7 - сифонная трубка пеногенератора; 8 - сливной патрубок; 9 - трубка контроля раствора пенообразователя. Задача 1 1.Приведённый несчастный случай относиться к типичной ситуации травматизма – самопроизвольное движение автомобиля с не выключенным двигателем. 2.Типичные предпосылки таковы: - не заторможенность автомобиля стояночным тормозом во время стоянки; - неполное использование имеющихся на автомобиле тормозных средств для затормаживания автомобиля во время работы под ним. 3.Типичные причины таковы: - неисправность включения сцепления; - самопроизвольное движение автомобиля. 4. Схема причинно-следственной связи приведённого несчастного случая: 1) предпосылка травмы – автобус не был заторможен стояночным тормозом; 2) момент повышенной опасности: - нахождение водителя под передним колесом в момент самопроизвольного движения автобуса; 3) причина травмы: - самопроизвольное движение автомобиля; 4) следствие – в результате самопроизвольного движения автобуса водитель был прижат передним колесом автобуса; 5) результат – смертельная травма водителя. 5.Рекомендации по предотвращению травм, относящихся к данной типичной ситуации: 1) Водитель при остановке автомобиля с выходом из кабины предварительно должен его затормозить ручным тормозом и выключением передачи. 2) Во всех случаях ремонта автомобиля в целях исключения самопроизвольного движения необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом, выключением передачи и поставить под колёса противооткатные упоры. 3) Перед каждым выездом на автомобиле водитель обязан проверить исправность стояночного тормоза. Значительная роль в обеспечении безопасного ведения работ и в профилактике производственного травматизма принадлежит обучению работающих технике безопасности. Задача 2 Определить суммарную площадь световых проёмов по формуле:  Где       Определяем высоту окна по формуле  По таблице 9 по параметру  выбираем ширину и высоту окна: выбираем ширину и высоту окна:Высота  Ширина  Определяем потребное количество окон  Где  - площадь одного окна - площадь одного окна  Находим расстояние между центрами светильников:  Расстояние от стены до первого ряда светильников при наличии рабочих мест у стены принимаем:  Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположенных стен (по ширине помещения):  Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):   Рассчитываем общее количество рядов по ширине помещения:  Находим расстояние между крайними рядами светильников:  Находим количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):  Определяем общее количество рядов светильников (по длине помещения):  Вывод: Следовательно, в этом помещении светильники общего освещения должны располагаться по длине в 6 ряда, по ширине в 3 ряда, всего должно быть 20 светильников,13 окон , ширина-1860мм, высота-2415мм. |