практика. СПСП. 1. Назначение систем сбора и подготовки нефти, газа и воды. Существующие схемы сбора и подготовки

Скачать 2.07 Mb. Скачать 2.07 Mb.

|

|

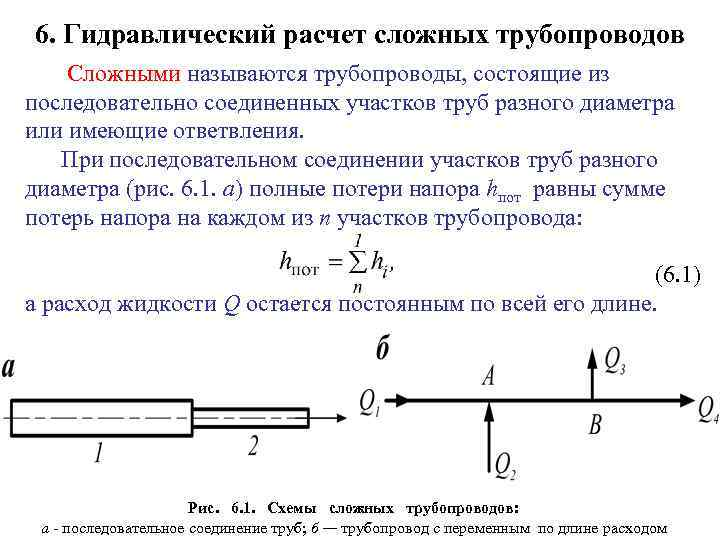

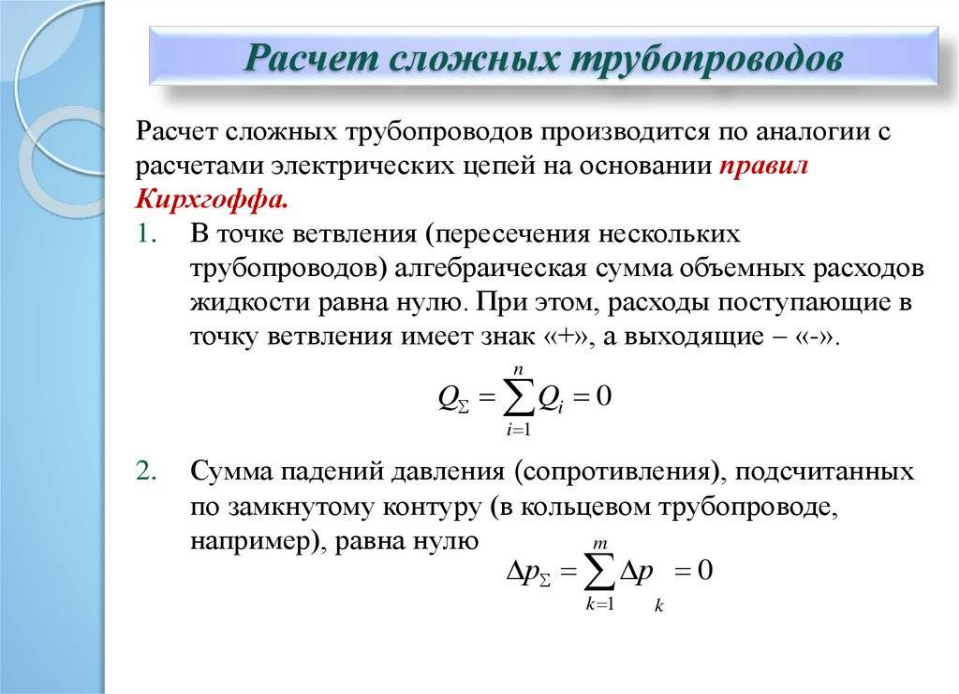

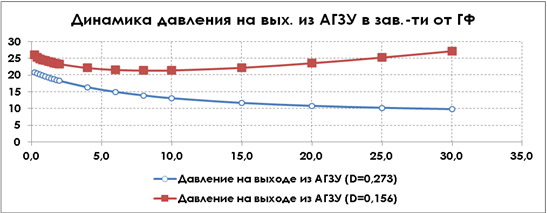

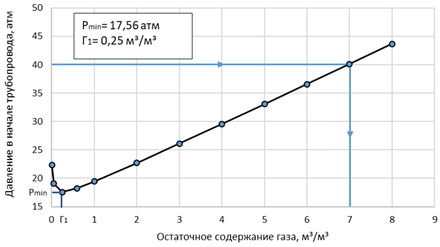

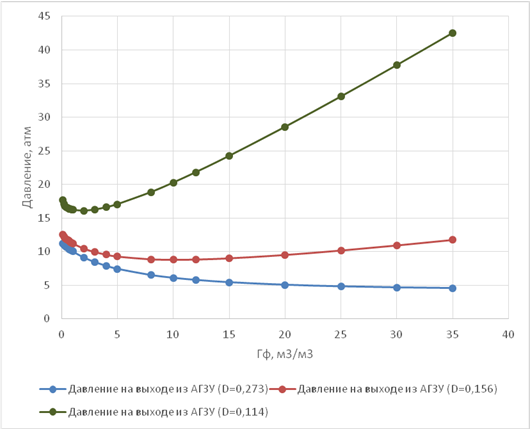

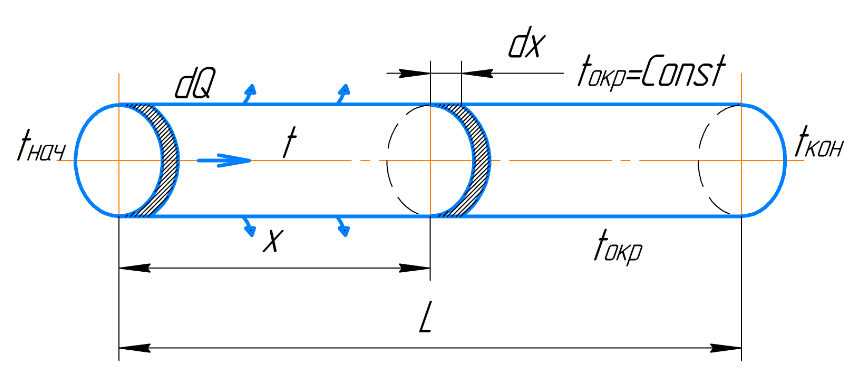

- простые, то есть не имеющие ответвлений и имеющие постоянный диаметр по своей длине; - сложные - имеющие ответвления или переменный по длине диаметр, вставку другого диаметра, параллельный участок, а также кольцевые. 6. По характеру заполнения сечения: - трубопроводы с полным заполнением сечения трубы жидкостью; - трубопроводы с неполным заполнением сечения. Полное заполнение сечения трубы жидкостью обычно бывает в напорных трубопроводах, а неполное может быть как в напорных, так и в безнапорных трубопроводах. С полным заполнением сечения жидкостью чаще бывают нефтепроводы, транспортирующие товарную нефть и водоводы, реже – выкидные линии скважин и нефтесборные коллектора из-за наличия свободного газа. Со скважин продукция по выкидным линиям Ø 73; 89 и 114 мм поступает на АГЗУ за счет перепада давления между устьем скважины и АГЗУ. Протяженность таких выкидных линий может достигать 4 км и обычно они прокладываются под землей. Сборные коллектора, транспортирующие ГЖС, проектируются и рассчитываются с учетом темпа разбуривания эксплуатационных скважин, климатических условий и физико-химических свойств смеси. 14. Проектирование и строительство промысловых трубопроводов. Основы проектирования промысловых трубопроводов: 1) составляется технико-экономическое обоснование (дается назначение трубопровода, для каких целей, что не устраивает в текущей системе, расчет экономической выгоды, затрат по прокладке); 2) выбирается трасса трубопровода - это линия, нанесенная на местности, которая определяет положение оси трубопроводов; 3) профиль трассы – это вертикальный земной поверхности вдоль трассы; 4) производятся гидравлический, тепловой разрез и прочностной расчеты; 5) экологический расчет; 6) составляется оптимальный план работ; 7) составляется проект строительных работ. Трубопроводы необходимо прокладывать обходя болота/озера и т.д. во избежание прорывов. Зимой прорыва видно не будет, так как снег скроет утечку. При переходе оврага или реки необходимо проложить жесткую конструкцию (эстакаду) над препятствием. Также необходимо сделать «кожух» для трубы (труба в трубе), чтобы вода или нефть из трубопровода не попала в окр.среду при утечке. Контролируют герметичность «кожуха» манометром. Если Р=0 – все герметично, если больше 0, то нужен ремонт. (Измеряют давление между трубами). Для движения продукции по трубопроводу необходимо создать давление. Рнач = Ркон+Ртр+рожэаш( т.к. +подъемы и –спуски). Обычно трубы выдерживат давление до 40 атм, поэтому на практике желательно эксплуатировать трубопроводы с Р меньшим, чем 40 атм. Основная проблема – АСПО, поэтому в трубопроводах предусматривают выходы на поверхность с возможностью ввести скребок (применяется в трубопроводах с постоянным диаметром во избежание его застревания) 15. Гидравлический расчет простого нефтесборного трубопровода. Простой трубопровод – трубопровод, не имеющий ответвлений и имеющий постоянный диаметр по своей длине. При проектировании нефтепроводов учитывают следующие моменты: 1. Среднесуточные расходы по трубопроводам 2. Свойства флюидов (вязкость, плотность, Гф, структура жидкости) Гидравлический расчет трубопроводов при движении по ним жидкостей сводится обычно к определению параметров по известным формулам общей гидравлики. Эти параметры: диаметр D начальное давления Рнач пропускная способность Q Для перехода продукции по трубе необходимо создать разницу в давлениях  где ΔН – разность геодезических высот трубопровода на отдельном участке подъема (+) или спуска (-) отнж.осительно уровня мирового океана (обычно всегда +, но в Баку есть места, где может быть и -, так как добывают в горах и все спускается к морю) Потери давления на преодоление сил трения Ртрпо длине трубопровода круглого сечения определяются по формуле Дарси-Вейсбаха  где:  - коэффициент гидравлического сопротивления - коэффициент гидравлического сопротивленияЧисло́ Ре́йнольдса— безразмерная величина, характеризующая отношение инерционных сил к силам вязкого трения в вязких жидкостях и газах. Число Рейнольдса также является критерием подобия течения вязкой жидкости.  Ламинарный режим движения Re < 2300, коэффициент гидравлического сопротивления не зависит от шероховатости труб и равен  = 64/Re. = 64/Re.Турбулентный режим движения Re > 2300 Для определения  оперируют несколькими экспериментальными формулами: оперируют несколькими экспериментальными формулами:2300 < Re < 105 Формула Блазиуса для переходного и смешанного режима  Re ˃ 105 Формула А. Д. Альтшуля   16. Гидравлический расчет сложных нефтесборных трубопроводов.   17. Расчет нефтепровода с трехфазным составом – обводненной и газированной нефти. Расчетными элементами промысловых нефтепроводов являются: - нефтепровод от скважины до АГЗУ; - нефтесборный коллектор от АГЗУ до ДНС или УПСВ; Задача Рассчитать величину необходимого давления на АГЗУ чтобы обеспечить перекачку трехфазной смеси до УПСВ одного из НГДУ 1. Расчет необходимого давления на выходе АГЗУ, то есть на начале нефтепровода найдем балансу давления на рассматриваемом трубопроводе: В коэффициенте гидравлического сопротивления трехфазной смеси участвует вязкость такой смеси, поэтому все расчеты начнем с определения вязкости «водо-нефтяной части» такой трехфазной смеси. 1. Вязкость «водо-нефтяной части» ГЖС находим по формуле Бринкмана: 2. Газовый фактор, приведенный к условиям трубопроводы: 3. Газосодержание потока: 4. Вязкость трехфазной смеси: 5. Плотность водонефтяной смеси: ρВН = ρн + (ρв - ρн)∙b = 880 + (1080- 880) ∙0,4 = 960 кг/ м3 6. Суммарный массовый расход трехфазной смеси: 7. Коэффициент гидравлического сопротивления для трехфазной смеси: 8. Плотность газа в трубопроводе: ρг = ρо∙Ркон / Ратм = 1,1∙3 /1,0 = 3,3 кг/м3 . 9. Плотность (расходная) трехфазной смеси: 10. Давления на выходе АГЗУ (на начале нефтепровода) находим по первой в задаче формуле: РАГЗУ = 3∙105 + 9,81∙306∙150∙1,15 - 9,81∙306∙155∙0,55 + = 3∙105 + 5,18∙105 - 2,56∙105 + 3,94∙105 = 9,6 атм. Давление на выходе из АГЗУ должно быть не менее 9,6 атм или 0,96 МПа с тем чтобы успешно транспортировать трехфазную продукцию в УПСВ с конечным давлением не менее 3 атм. Ниже приведены результаты расчетов разных исполнителей: 1. На рисунке 1 – расчеты специалистов БашНИПинефть 2. На рисунке 2 – студента УГНТУ в 2018 году. 3. На рисунке 3 – выполненная работа для одного диаметра нефтегазопровода  Рисунок 1  Рисунок 2  Рисунок 3 18. Способы увеличения производительности трубопроводов. Способы увеличения производительности трубопроводов: 1) уменьшение вязкости перекачиваемой нефти путем ее подогрева; 2) подача в поток обводненной нефти на АГЗУ(Автоматизированная групповая замерная установка) ПАВ => в результате этого происходит инверсия эмульсии и внешней фазой становится вода, имеющая меньшую вязкость, чем нефть;(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЭМУЛЬСИИ) 3) прокладка параллельного нефтепровода (лупинга) => увеличение площади сечения, снижение соответствующим образом скорости течения Ж => снижение потерь напора на трение; 4) повышение Р на устье скважины или установка дополнительного насоса (на ДНС-дожимная насосная станция), работающего параллельно с основным; 5) комбинация способов Существует несколько способов увеличения производительности трубопроводов, включая: Увеличение диаметра труб: Увеличение диаметра трубопровода позволяет увеличить пропускную способность и, следовательно, увеличить производительность трубопровода. Однако это может требовать значительных инвестиций и изменений в конструкции трубопровода. Использование смазочных веществ: Добавление специальных смазочных веществ в трубопровод может снизить трение жидкости о стенки трубы и увеличить скорость движения жидкости. Это позволяет увеличить производительность трубопровода без изменения его конструкции. Использование насосов: Использование насосов позволяет увеличить давление жидкости в трубопроводе и, следовательно, увеличить производительность. Насосы могут быть установлены на протяжении всего маршрута трубопровода или только на отдельных участках. Оптимизация маршрута трубопровода: Оптимизация маршрута трубопровода может позволить снизить сопротивление жидкости и увеличить производительность трубопровода. Это может включать в себя выбор более прямого маршрута, избегание участков с большим количеством поворотов и уклонов, и т.д. 19. Тепловой расчет нефтепровода с подогревом. Вывод формулы Шухова. Вывод формулы Шухова В.Г. Для установления закона изменения температуры жидкости по длине трубопровода выделим на расстоянии х от начала трубопровода элементарный участок длиной dx и составим для него уравнение теплового баланса (рис. 7).  Рисунок 7 – Движение элементарного участка жидкости по трубопроводу Потери теплоты от этого элементарного участка dx в единицу времени в окружающую среду составят:  (1) (1)где: К – коэффициент теплопередачи от жидкости в окружающую среду, Вт/(м2· ºС); tо – температура окружающей среды.7 С другой стороны, при движении жидкости через рассматриваемый участок dx он охладится на температуру dt в ºС и потеряет определенное количество теплоты:  (2) (2)Знак минус в формуле означает, что температура жидкости по мере удаления от начала трубопровода постепенно снижается. При стационарном, то есть постоянном режиме течения жидкости потери теплоты жидкостью должны быть равны теплоте (1), отдаваемой в окружающую среду, то есть:  = =  (3) (3)Отметим что коэффициент К по длине трубопровода меняется в связи со снижением температуры перекачиваемой жидкости при постоянстве температуры окружающей среды, но по данным Лутошкина Г.С. эти изменения незначительны – не более 2 %, поэтому этим изменением коэффициента можно пренебречь и взять за К – постоянную величину. Тогда равенство (3) можно представить в удобном виде:  (4) (4)где:  (5) (5) Остается только вспомнить граничные условия, то есть коридор изменения температуры и длины трубопровода и взять интеграл с обеих сторон равенства:  (6) (6) Подставляя пределы, получим: Подставляя пределы, получим: (7) (7) (8) (8)Откуда имеем:   (9) (9)Температура однородной жидкости (нефти) при стационарном перекачивании по трубопроводу оценивают по формуле академика Шухова В.Г. (1883 год):  где: tx- средняя по сечению трубопровода температура на расстоянии х от начала трубопровода; tо- температура окружающей среды (грунта); tн- начальная температура потока; К - полный коэффициент теплопередачи от потока в окружающую среду, Вт/(м2 · ºС); Dн - наружный диаметр трубопровода; G - объемный расход жидкости, м3/час; ρж - плотность жидкости, кг/м3; ср - коэффициент удельной теплоемкости, Дж /(кг· ºС); е - основание натурального логарифма, равное 2,72. В общем случае в нефтепроводе могут существовать два режима течения жидкости: на начальном участке – турбулентный, а в последующем – ламинарный. Турбулентный режим течения переходит в ламинарный из-за снижения температуры и повышения вязкости нефти. Длину турбулентного участка находят по формуле:  где: tкр - критическая температура, которая соответствует переходу режима течения из турбулентного в ламинарный. 20. Борьба с отложениями парафина и солей при эксплуатации сборных трубопроводов. Отложения парафина и солей в трубопроводах могут привести к снижению пропускной способности трубопровода и возникновению аварийных ситуаций. Для борьбы с этими отложениями можно использовать различные методы. Для предотвращения отложения парафина можно применять термические методы, такие как прогрев трубопроводов, что способствует расплавлению парафина и его удалению из трубопровода. Также могут использоваться химические реагенты, которые помогают разрушать отложения и снижают их скорость образования. Для борьбы с отложениями солей могут применяться методы, такие как обратный осмос и ионообменная очистка, которые позволяют удалить соли из воды, используемой для транспортировки по трубопроводу. Также можно использовать метод ингибирования, который заключается в добавлении в трубопроводы специальных химических добавок, которые предотвращают образование отложений. Важно отметить, что выбор метода борьбы с отложениями зависит от типа отложений, характеристик транспортируемой жидкости и условий эксплуатации трубопровода. Поэтому перед выбором метода необходимо провести анализ состояния трубопровода и определить наиболее эффективный метод для его очистки. 21. Методы диагностики количественного распределения отложений в трубопроводе. Для диагностики количественного распределения отложений в трубопроводе можно использовать несколько методов. Рассмотрим некоторые из них: Ультразвуковая диагностика (УЗД) УЗД позволяет оценить толщину отложений и определить их распределение вдоль трубопровода. Для этого на трубопровод наносятся ультразвуковые датчики, которые измеряют время прохождения ультразвуковых волн через стенку трубы и отложения. Измерения позволяют определить толщину отложений и их распределение вдоль трубопровода. Рентгеновская диагностика Рентгеновская диагностика применяется для оценки толщины и состава отложений в трубопроводе. Для этого на трубопровод наносится рентгеновский датчик, который измеряет поглощение рентгеновских лучей при прохождении через трубу и отложения. Измерения позволяют определить толщину отложений и их состав. Магнитно-индукционная диагностика (МИД) МИД применяется для определения толщины и распределения магнитных отложений в трубопроводе. Для этого на трубопровод наносится магнитный датчик, который измеряет изменение магнитного поля при прохождении через трубу и отложения. Измерения позволяют определить толщину и распределение магнитных отложений вдоль трубопровода. Измерение расхода Измерение расхода позволяет определить наличие отложений в трубопроводе. Если расход жидкости уменьшается, это может быть свидетельством наличия отложений в трубопроводе. Однако, этот метод не позволяет оценить толщину и распределение отложений. Визуальный осмотр Визуальный осмотр может быть использован для оценки наличия отложений в трубопроводе. Для этого необходимо промыть трубопровод и осмотреть его внутреннюю поверхность. Однако, этот метод не позволяет оценить толщину и распределение отложений. 22. Коррозионные процессы в трубопроводах. Методы диагностики и способы снижения коррозии трубопроводов. Коррозия трубопроводов - это процесс разрушения материала трубы, вызванный химическими реакциями с окружающей средой. Коррозия может происходить из-за воздействия агрессивных веществ, таких как кислоты, щелочи, соли, газы или жидкости, а также из-за электрохимического воздействия. Методы диагностики коррозии трубопроводов: Ультразвуковая диагностика (УЗД) Ультразвуковая диагностика используется для определения толщины стенки трубы и выявления участков коррозии. Этот метод основан на использовании ультразвуковых волн для измерения толщины стенки трубы. На поверхность трубопровода наносится ультразвуковой датчик, который измеряет время прохождения ультразвуковых волн через стенку трубы. Измерения позволяют определить толщину стенки и выявить участки с коррозией. Магнитно-индукционная диагностика (МИД) Магнитно-индукционная диагностика также используется для определения толщины стенки трубы и выявления участков коррозии. Метод основан на использовании изменения магнитного поля при прохождении через стенку трубы. На поверхность трубопровода наносится магнитный датчик, который измеряет изменение магнитного поля при прохождении через стенку трубы. Измерения позволяют определить толщину стенки и выявить участки с коррозией. Электрохимическая диагностика Электрохимическая диагностика позволяет определить скорость коррозии трубы. Для этого на поверхность трубопровода наносятся электроды, которые измеряют электрический потенциал и ток. Измерения позволяют определить скорость коррозии и выявить участки с повышенной коррозией. Способы снижения коррозии трубопроводов: |