ЖДПУТЬ. 1 Определение сроков службы элементов пути и установление периодичности ремонта

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

|

1. Установление сроков службы элементов верхнего строения пути (ВСП). Определение состава, видов и периодичности ремонтов, технико-экономическое сравнение двух типов ВСП. 1.1. Определение сроков службы элементов пути и установление периодичности ремонта. Сроки службы рельсов и других элементов пути определяется допустимым объёмом пропускаемых грузов Т (млн.т.бр.). В дальнейшем переходим к единице времени (год). Рельсы выходят из строя по износу или из-за появления дефектов. Расчётный срок службы рельсов определяем по формуле: tрасч.= То/Тг, (1.1) где То – периодичность выполнения ремонта, млн т./год; Тг – перспективная или заданная грузонапряжённость. Тг=19 (млн. т км бр./км год) Для определения То выбираем класс пути в соответствии с положением «О системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах РФ». Путь класса 1В2 Пользуясь таб. 3.2 находим То и схему промежуточных видов работ.

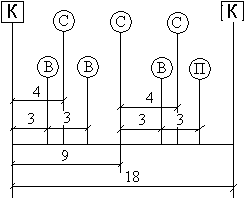

б/с: tрасч. = 700/19= 37 Принимаем tрасч =35 , зв: tрасч. = 18. Принимаем tрасч. =18(лет) Инструкцией по содержанию и ремонту деревянных шпал установлены следующие перспективные сроки службы шпал в годах для среднесетевых условий эксплуатации в зависимости от рода и пропитки породы древесины: а - сосновые, пропитанные масляными антисептиками – 19 л; б - лиственные, пропитанные масляными антисептиками – 18 л; г - еловые, пропитанные масляными антисептиками –17л; д - пропитанные водными антисептиками (вне зависимости от породы древесины) – 13.5 л; Соответственно этому ежегодно среднесетевой выход шпал в процентах составляет: а – сосновые 5.26 % б – лиственные 5.55% г – еловые 5.88% д – водные антисепт 7.41%. Для конкретных условий эксплуатации средние сроки службы шпал корректируются соответствующими коэффициентами: Кр – коэффициент влияния массы рельсов на выход шпал; Кг – коэффициент влияния грузонапряжённости на выход шпал; Ккл – коэффициент влияния климатогеографических условий на выход шпал средний для каждой железной дороги. В данной курсовой работе в расчётных целях коэффициенты Кр, Кг, Ккл принимаются равными единице. Расчётный срок службы деревянных шпал рассчитывается по формуле: tш = 100/А∙Кр∙Кг∙Ккл, (1.2) где А – средневзвешенный годовой выход шпал (в %), который определяется по формуле: А = (Ша∙а + Шб∙б + Шд∙д)/Ш, (1.3) где а, б, д – среднесетевой выход шпал. А = (700·5,26+500·5,55+400·5,88+600·7,41)/2200 = 6,03 % tш = 100/(6,03·1) =16,6≈17 (лет) Определяем срок службы балласта по формуле: tб = (Д – d)/(С1∙Тг ), (1.4) где Д – максимальная загрязнённость балласта перед очисткой в % по весу; d – начальная загрязнённость балласта в % по весу; С1 – интенсивность засорения балласта в % по весу от пропуска от 1 млн.т.бр. Максимальное загрязнение щебёночного балласта принимаем от 35% до 45 % . С1 принимаем в зависимости от типа строения ВСП и расстояний от места погрузки сыпучих грузов для рельсов Р50=0,43%, для Р65=0,38%. Д=42%, d=3%. зв: tб =(42-3)/(0,43·19) = 4,8≈5 (лет); б/с: tб = (42-3)/(0,38·19) = 5,4≈6 (лет) Периодичность ремонтов пути , выраженная величиной пропускаемого тоннажа установлена положением «О системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах РФ». При выполнении курсовой работы очередной капи-тальный ремонт назначаем по расчётному сроку службы рельсов, а средний ремонт по расчётному сроку службы балласта. Если назначенный по кален-дарному графику срок среднего ремонта окажется больше tб расчётного, то вместо одного может быть назначен два или более средних ремонтов за период между двумя капитальными ремонтами. Звеньевой путь  Бесстыковой путь  1.2. Определение капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Технико-экономическое сравнение вариантов. К числу капитальных затрат отнесена сметная стоимость капитального ремонта пути, к эксплуатационным расходам – затраты на содержание пути, на тягу поездов, в части зависящую от конструкции пути, амортизационные отчисления на возобновление элементов ВСП. При расчёте капитальных затрат используем калькуляции стоимости усиленного капитального, сред-него и подъёмочного ремонтов пути. Стоимость 1 км : УК – 2000000 руб, К – 1700000 руб, С – 1500000 руб, П – 500000 руб. Расходы на содержание пути складываются из расходов на заработную плату и одиночную смену элементов ВСП. Расходы на заработную плату определяем по формуле: Стек.ср. = 12·Рт∙Кн∙Кр(Нтаб∙ПКt∙∑Di), (1.5) где Рт – среднемесячная ставка монтёра пути (Рт=3855 р для монтёров II разряда ); Кн – коэффициент, учитывающий начисления к фонду заработной платы (Кн=1,3); Кр – районный коэффициент (Кр=1); Нтаб – норма расходов рабочей силы на 1км развернутой длины пути (для Р65 – 0,55; для Р50 – 0,7) ПКt – произведение поправочных коэффициентов, учитывающих длину рельсов, вид и материал подрельсового основания (К1=0,75 для б/с, К1=0,95 для зв), планировочные линии (К2=1,15), скорости движения пассажирских поездов (К3=1,08), наличие мостов с длиной более 50 м, тоннелей и перевальных участков (К4=1,1), число пар пригородных поездов (К5=1,2), уровень механизации, содержание пути (К6=0,85), К7-снижение формы расхода рабочей силы (К7=0,91); Для зв. пути: ПКt =1,1; для б/с пути: ПКt =0,87 ∑Дi=сумма дополнительных затрат. ∑Дi =0,65 чел/км ПКt=К1∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6∙К7, (1.6) Расходы на одиночную смену материалов ВСП при его содержании определяется по формуле: Стек.мат=nр(Сн.р – Сс.р.)+nш(Сн.ш – Сс.ш)+nб(Сн.б – Сс.б), (1.7) где nр, nш, nб – годовые нормы расхода соответственно рельсов, шпал (в шт.) и балласта (м³) на содержание пути (nр – количество рельсов для б/с-1 шт, Зв-2 шт; nш – количество шпал деревянных-50 шт, железобетонных-5 шт; nб-10 м³); Сн. и Сс – единичные цены соответственно новых и изымаемых из пути материалов. Расценки на материалы

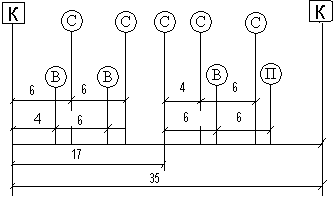

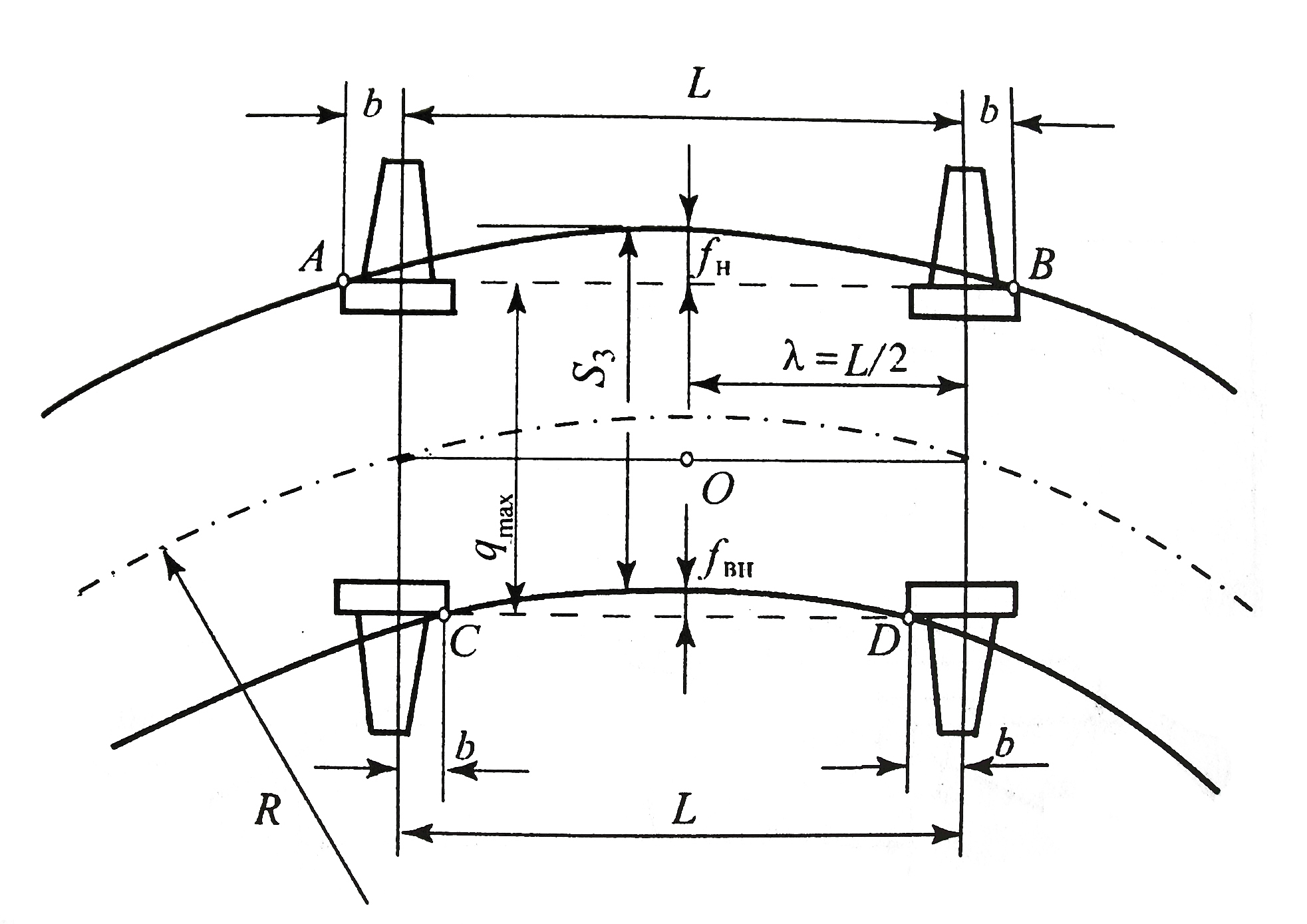

Для звеньевого пути: Стекср =12·3885·1,3·1(0,7·1,1+0,65)=85396,0 (руб) Сматтек =2(8903-1007)+50(320-41)+10(140-37)=30772 (руб) Для бесстыкового пути: Стекср =12·3885·1,3·1(0,55·0,87+0,65)=67865,7 (руб) Сматтек =1(13620-1539)+5(277-35)+10(140-37)=14321 (руб) Годовые затраты на тягу поездов, в части зависящие от конструкции пути, определяем по формуле: Ст.п. = f∙10·(8/(tк-1))/q∙(uдер/uжб)²∙Тг, (1.8) где f-расходы на тягу поездов для перевозки 1млн.т. груза брутто на 1км (840 руб); 8/(tк-1) – прирост удельного основного сопротивления засчет изношенности ВСП; q-масса 1 погонного метра рельса (для Р65-64,62 кг, для Р50-51,63 кг); tк – период в годах до очередного капитального ремонта; Uдер и Uж/б – модули упругости пути с деревянными и ж/б шпалами соответственно. (Uдер =295 кг/см², Uж/б =1670 кг/см²). Для деревянных шпал Uдер/Uж/б =1 Возвратная сумма при усиленном капитальном ремонте пути определяется по формуле: М = mо + m1 ·q + Ш; (1.9) где М – стоимость рельсов, скреплений и шпал, снимаемых при усиленном капитальном или капитальном ремонте пути, mо, m1 – параметры, принимаемые равными 450 и 150 соответственно. Ш – стоимость снимаемых с пути шпал, Для звеньевого пути: М=450+150·51,63+41·2200=98394,5(руб) Ст.п = 840·10(8/(18-1))/51,63·12 ·19=4,03 (руб) Э=Сср+Смат+Стп = 85396+30772+4,03=116172,03 (руб) Для бесстыкового пути: М=450+150·64,62+35·2200=87143 (руб) Ст.п =840·10(8/(24-1))/64,62·(295/1670)2 ·19=51,8 (руб) Э=67865,73+14321+51,8=82238,53 (руб) Результаты расчётов по сравнению двух вариантов сводим в таблицу 1. nt = 1/(1+0.08)t (1.10) nt – коэффициент приведения, который вводится для возможности сопоставления и суммирования капитальных затрат и эксплуатационных расходов; t – период времени, приведенный в годах. Себестоимость перевозок на1 км рассчитываем по формуле: d = Дкон/То, (1.11) б/с: d = 5828623/700=8327 (руб); зв: d = 6510574,2/600 = 10851 (руб) Вывод: По результатам расчётов получили, что себестоимость 1км бесстыкового пути меньше, чем в звеньевой конструкции, поэтому выбираем бесстыковую конструкцию, как более экономичную. II часть. Проектирование и расчёт рельсовой колеи В этом разделе курсового проекта определяются необходимые возвышения наружной рельсовой нити, ширина рельсовой колеи в круговой кривой при разных видах вписывания подвижного состава, разбивочные параметры переходной кривой, количество и порядок укладки укороченных рельсов на внутренней рельсовой нити. 2.1. Определение возвышения наружного рельса в кривой При движении экипажа по кривой появляется центробежная сила. Эта сила создаёт дополнительное давление колёс на наружную рельсовую нить, в связи с чем рельсы на ней изнашиваются быстрее, возникают отбои нитей, увеличивается напряжение в рельсах, пассажиры испытывают неприятные ощущения. С целью нейтрализации вредного влияния центробежной силы на путь и на пассажиров наружная рельсовая нить приподнимается (возвышается) над внутренней. Возвышение наружного рельса в кривой заданного радиуса R производим по формуле: h = 12,5∙K(υ²ср/R), (2.1) где К – коэффициент увеличения, возвышения наружного рельса, учитывающий смещения центра тяжести экипажа в сторону кривой. Принимаем К=1, т.к. υmax =120 км/ч ; υср – среднеквадратическое средневзвешенное по тоннажу скорость, км/ч; R – радиус кривой, в м;  υср = √ (∑ni·Qi·υi²)/(∑niQi), (2.2) υср = √ (∑ni·Qi·υi²)/(∑niQi), (2.2)где ni – число поездов одинаково веса, движущихся с одинаковой скоростью, в шт.; Qi – вес поездов, в т.; υi – фактические скорости движения поездов, км/ч; Полученное возвышение наружного рельса проверяем по условию обеспечения комфортабельности езды пассажиров по формуле: hо = 12,5(υmax.n²/R) – 115, (2.3) υmax.n – максимальная скорость пассажирских поездов для кривой R. За окончательное значение возвышения принимаем большее из двух, величину расчётного возвышения округляем до значения кратного 5мм в большую сторону. К = 1 υ  ср =√(1∙500∙80²+3∙600∙70²+8∙3000∙30²)/(1∙500+3∙600+8∙3000) = 36 (км/ч); ср =√(1∙500∙80²+3∙600∙70²+8∙3000∙30²)/(1∙500+3∙600+8∙3000) = 36 (км/ч);h = 12.5∙1∙(362/700) = 25 (мм); hо = 12,5∙(80²/700) – 115 = -0,7 (мм). Вывод: в кривой R =700 оптимальным является возвышение 25 мм при заданных скоростях движения поездов. 2.2. Определение ширины колеи. Ширина рельсовой колеи определяется из условия вписывания тележек подвижного состава в кривые соответствующего радиуса. Оптимальную ширину колеи свободного вписывания определяем по расчетной схеме Холодецкого, при этом считаем, что задняя ось жесткой базы устанавли-вается в радиальное положение. Центр поворота жесткой базы (обозн. 0) в этом случае находится близко к середине задней оси жесткой базы.  Схема заклиненного вписывания двухосной тележки в кривую Оптимальную ширину колеи в этом случае определяем по формуле: Sопт = qmax+fн - ∑η1+4, (2.4) где qmax-максимальная ширина колёсной пары (qmax=1507мм); fн – стрела изгиба наружной рельсовой нити на длине, равной длине двух жёстких баз – это расстояние между двумя крайними осями; ∑ η1 – это сумма поперечных изгибов крайних осей тележки; 4 – допуск на сужение колеи; fн = (Lж + b)²/2R, (2.5) где Lж – длина жёсткой базы, (Lж=300см); b – расстояние от оси одной колёсной пары до точки касания гребня колеса с рельсом (забег колеса); b = (Lж∙rк/2R)∙tgτ, (2.6) где rк – радиус колеса, rк=62,5 (см); τ – угол наклона внешней грани гребня колеса к горизонту, τ=70º; qmax = 1507мм, Lж = 3000, rк = 625(мм), b = ((3000·625)/1400000)∙tg70 = 3,7 (мм), fн = ((3000+3,7)²/2∙700000) = 6,4 (мм), Sопт = 1507+6,4-0+4 =1517,7 (мм). Ширина колеи заклиненного вписывания для двухосной тележки определяем по формуле: Sзак = qmax+fн – fвн, (2.7) fн = (Lж+2b)²/8R, (2.8) fвн = (Lж - 2b)²/8R, (2.9) b = (Lж∙rк/2R)∙tgτ. (2.10) Минимально допустимая ширина колеи определяется из условия недопущения заклиненного вписывания тележки: Smin = Sзак + δmin, (2.11) где Sзак – ширина колеи при заклиненном вписывании; δmin – суммарный минимальный зазор между гребнями колёс и головкой рельса на расчетном уровне (δmin=5мм); δmin – 5мм, b = ((3000·625)/2∙700000)∙ tg70= 3,7 (мм), fвн = (3000-2·3,7)²/8∙700000 = 1,6 (мм), fн = ((3000+2·3,7)²/8∙700000) = 1,6 (мм), Sзак = 1507+1,6-1,6 = 1507(мм), Smin = 1507+5 = 1512 (мм). Вид вписывания, который обеспечивает номинальная ширина колеи в данной кривой, определяется путем сравнения с ней расчетных значений ширины колеи. Согласно ПТЭ номинальное значение ширины колеи равно: При R=700 м [Sмах]=1520 мм Smin < [Sмах], следовательно, окончательно принимаем номинальную ширину колеи (1520 мм) 2.3. Проектирование переходных кривых Прямые и круговые кривые во избежание внезапного возникновения центробежной силы плавно сопрягают с помощью переходных кривых (ПК). Основное назначение переходных кривых заключается в обеспечении плавного изменения центробежных сил при входе и выходе экипажа из круговой кривой (КК).На их протяжении осуществляются плавные отводы, вызванные наружной рельсовой нитью и уширением колеи в круговой кривой. Длина переходной кривой lо определяется из условия равномерного отвода возвышения: lо = hо/(i), (2.12) где hо – расчётное возвышение; i – нормативный уклон отвода возвышения, i=0,0008 при υmax =80 км/ч. lо =25 /0,0008 = 31250 (мм) = 31,25 (м). Расчётная длина переходной кривой округляется в большую сторону до значения кратного 10 м. lо = 40 (м). Определяем угол поворота линии в пределах переходной кривой: φо = lо/2R, (рад) (2.13) φо = 40/2∙700 = 0,03 (рад)=1,6 (град.) Проверяем возможность разбивки КК по зависимостям: 2φо<β, β = 18,65º , 3,2<18,65 Lк.к=R(β - 2φо)>30 (м), (2.14) Lк.к=700(0,326 - 2∙0,03) = 186,2 (м). Определяем обобщенный параметр переходной кривой C = R ∙ lо, (2.15) С=700∙40 =28000 Координаты х и у определяем по формуле: xк ≈ lо, (2.16) yк ≈ lо/(6R), (2.17) Расчет промежуточных координат ПК ведем в табличной форме. Таблица 2.1

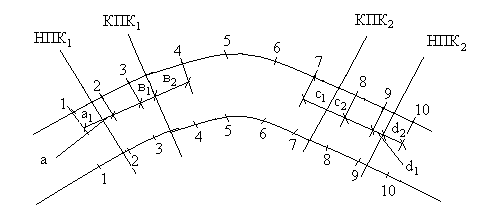

По результатам расчётов строим график переходной кривой. 2.4. Расчёт числа и порядка укладки укороченных рельсов на внутренней нити кривой В связи с тем, что в пределах кривых радиус внутренней рельсовой нити несколько меньше радиуса наружной рельсовой нити, то длина внутренней нити меньше наружной рельсовой нити. Для компенсации этой разницы и обеспечения укладки рельсовой нитей с положением стыков по одной нормали к продольной оси пути по внутренней нити кривой укладывают укороченные рельсы. В виду невозможности обеспечить точное расположение «понаугольнику» стыков по внутренней и наружной нитям допускается забег на величину не более половины принятого стандартного укорочения ±Кi. В курсовом проекте для выбора величины Кi руководствуются длиною рельса и величиной R кривой. В РФ приняты следующие типы укорочения: - при длине рельса 12,5, укорочение К1=40мм, К2=80мм, К3=120мм; - при длине рельса 25м, К2=80мм, К4=160мм; Минимальная величина стандартного укорочения К2=80мм соответствует R≥500 м, а при R<500 м –К4=160мм. Так как заданный R=900 м, а длина рельса 25 м, то принимаем стандартное укорочение К2=80мм. Рассмотрим расчёт количества рельсов нормальной длины, укладываемых на наружную рельсовую нить.  Точка НПК1 делит рельс на две части, где а1 – это часть рельса находящегося в прямом участке, а2 – это часть рельса, находящаяся в переходной кривой. В учебных целях а2 принимаем в пределах 1–24 м (а2=10 м), тогда а1=25,01-а2 (2.18) а1 = 25,01 – 10= 15,01 (м) Определяем количество рельсов нормальной длины на наружной нити, укладываемых в пределах 1ой переходной кривой по формуле: n1 = (Lо – а2)/25,01, (шт) (2.19) n1 = (40-10)/25,01 = 1,20 (шт) Остаток при делении 0,2 есть b1 – это часть длины последнего рельса переходной кривой. b1 =25,01·0,2=5,002 (м). b2 – длина последнего рельса переходной кривой, перешедшая на круговую кривую. b2 = 25,01 – b1, (м) (2.20) b2 = 25,01 –5,002 = 20,008 (м) Определяем количество рельсов в пределах круговой кривой: n2 = (Lкк. – b2)/25,01, (шт) (2.23) n2 = (186,2 – 20,008)/25,01 = 6,65 (шт) Остаток при делении 0,65 есть с1 – часть длины последнего рельса круговой кривой, находим с2 – длину последнего рельса круговой кривой, перешедшую на вторую переходную кривую. с1=25,01·0,65=16,26 (м) с2 = 25,01 – 16,26 = 8,75 (м) Определяем количество рельсов нормальной длины на наружной нити, укладываемых в пределах 2ой переходной кривой по формуле: n3 =(lо – C2)/25,01, (шт) (2.24) n3 = (40 – 8,75)/25,01 =1,25 (шт) Остаток при делении 0,25 есть d1 –часть длины последнего рельса второй переходной кривой. Находим d2 – вторая часть рельса, находящаяся на прямом участке пути. d1 = 25,01·0,25=6,25 (м) d2 = 25,01 – d1, (м) (2.25) d2 = 25,01 – 6,25 = 18,76 (м) Проверяем правильность расчёта и укладки количества рельсов стандартной длины: N = (a1 + Lкк + 2lо + d2)/25,01, (шт) (2.26) N = (15,01+186,2+2·40+18,76)/25,01 = 12 (шт) Для определения количества и порядка укладки укороченных рельсов по внутренней нити в начале определяем суммарное укорочение внутренней нити на рассматриваемой системе кривых по формуле: Еп = (Sо/R)(lо+Lкк), (мм) (2.27) Sо – расстояние между осями головок рельсов (1600 мм), Еп =(1,6/700)·(40+186,2) =0,498 (м) Определяем потребное укорочение одного рельса по формуле: Кр = Sо(lнр/R), (мм) (2.28) lнр =25,01 (м) Кр =1,6·(25,01/700)=0,057 (м) Так как принятое стандартное укорочение равно 80мм, то длина укороченного рельса равна 25,01-0,08=24,93 (м). Находим общее число укороченных рельсов: Nу = Еп/К2, (2.29) где Еп-полное суммарное укорочение в пределах ветки; К2 - стандартное укорочение, принятое 80мм. Nу = 0,498/0,08=6,22 (шт) Составляем таблицу 2.1. Для расчёта укорочения в переходной кривой применяется формула: Епк=Sо((lпк2-lпк-12)/2с), (2.30) где lпк –участок ПК от начала или конца ее, включая рельс, для которого определяется укорочение; lпк-1 –участок ПК от начала или конца ее, за вычетом длины этого редьса. Для расчёта укорочения в круговой кривой применяется формула: Екр = Sо(lо/R) (2.31) Забег или отставание считается по формуле Зп=Зп-1+Е-К, (2.32) где Зп - это забег в рассматриваемом стыке; Зп-1 – это забег в предыдущем стыке со своим знаком, («+», «-»); Е – расчётное укорочение рельса или его части на рассматриваемом участке; К – стандартное укорочение рельса, принятое равным 80 (мм). Если ∑(Зп-1+Е) не превышает половины стандартного укорочения, то величина К в данную формулу не вводится, и в этом случае на внутреннюю нить укладывается нормальный рельс. Таблица 2.1. Расчет числа и порядка укладки укороченных рельсов

Nу =6 – число укороченных рельсов Вывод: в кривой радиуса R=700 (м) на внутреннюю рельсовую нить укладывается 6 укороченных рельсов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||