лекция_задание+2. 1. основные понятия информации

Скачать 127.09 Kb. Скачать 127.09 Kb.

|

|

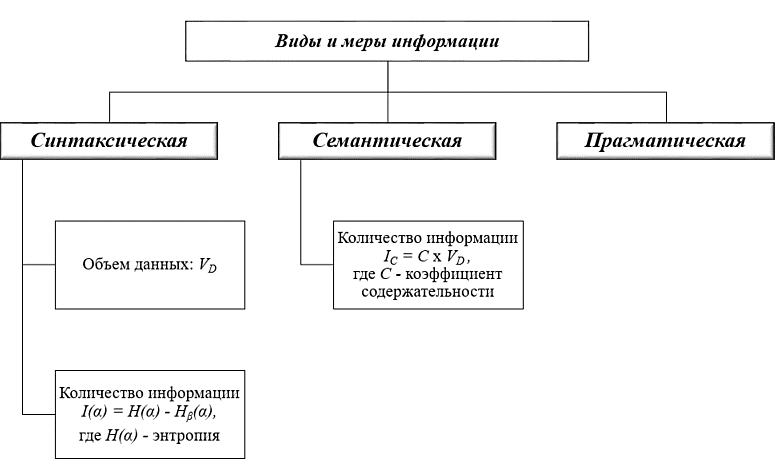

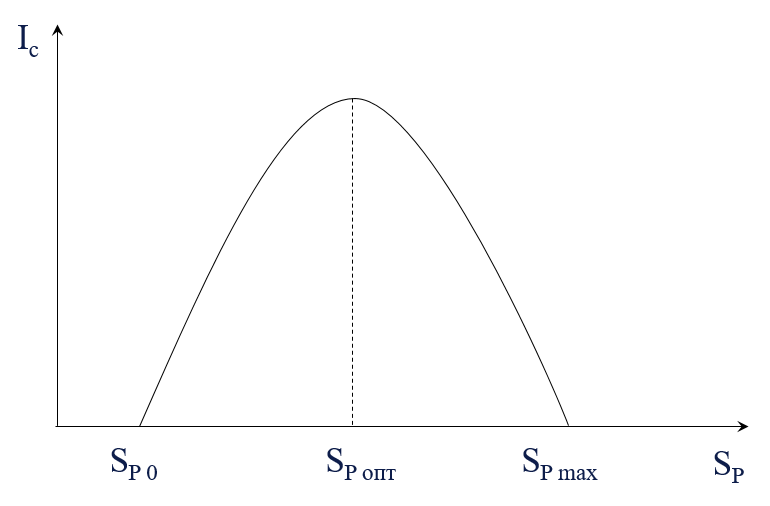

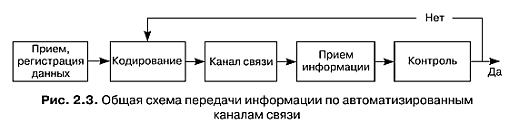

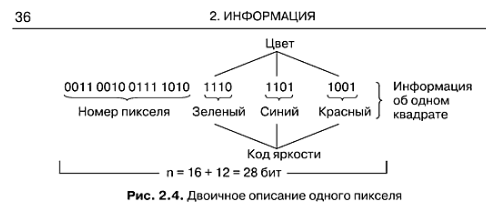

Леушин Данил Александрович_КЗИ-222_Тема “Информация” ИНФОРМАЦИЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИИнформация в широком смысле – это отражение реального мира, а в узком – любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования. Информацию получают из самых разных источников: лекции, доклады, лабораторные работы, практические занятия, научные журналы, книги, радио, телевидение, глобальная вычислительная сеть Интернет, устные сообщения, записки, фотографии и т.д. Источником информации могут быть как люди, так и техническая система, генерирующая информацию о состоянии xI некоторого физического объекта. Под генерированием информации понимают всю совокупность процессов, в результате которых возникает новая информация. Эта информация отсутствует в системе и ее нельзя получить на основе уже имеющейся информации. В процессе генерирования осуществляются целенаправленное извлечение и анализ сведений о каком-либо объекте или процессе. Например, проанализировав зачетную книжку студента, можно получить информацию о том, на каком факультете и по какой специальности он обучается, год поступления, какие аттестации и в каком семестре были пройдены, какие практики проходил, и др. Таким образом, информация – это совокупность некоторых сведений о какой-либо материальной системе (предмете, объекте, процессе, событии), предназначенных для передачи, преобразования, хранения или непосредственного использования. В описанном примере источником информации является зачетная книжка студента. Информация, полученная в результате ее анализа, по запросу может быть представлена в другое учебное заведение или организацию, занимающуюся отбором нужных кадров или интересующуюся личностью студента в иных целях. Информация может быть: –личной (касается тех или иных событий в личной жизни человека или группы людей); –массовой (распространяется через СМИ: радио, телевидение, газеты, журналы и т.д.); –специальной (научно-техническая, экономическая, медицинская и т.д.). Такая информация используется для осуществления процессов управления различных уровней. Все три вида информации относятся к социальной информации, связанной с идеологией, культурой, наукой, образованием, управлением, удовлетворением личных нужд и т.д. Однако информация – это не только сведения из книг и статей, средств массовой информации, но и сведения, хранящиеся в рельефе ключа, в структуре сложной биологической молекулы, в радиосигналах. Информация в рельефе ключа позволяет открыть с его помощью определенный («свой») замок. Информация, заключенная в структуре биологической молекулы, позволяет живой клетке синтезировать определенные белки для новых тканей или для уничтожения попавших в организм микробов. Информация в радиосигналах с Земли включает двигатель на орбитальном спутнике и переводит его на другую орбиту. Сегодня нельзя назвать ни одной отрасли народного хозяйства, не охваченной информацией. Широкое развитие средств вычислительной техники и связи позволяет собирать, хранить, перерабатывать и передавать информацию в таких объемах и с такой скоростью, которые раньше были немыслимы. За информацией «охотятся», ее скрывают, защищают, получают и передают. Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Производство информационных продуктов и услуг с использованием новых информационных технологий выделилось в отдельную отрасль. Формируется новая структура общества – информационная. Таким образом, информация служит важным средством существования общества, жизни каждого человека отдельно и является третьей, не менее важной, сущностью нашего мира после вещества и энергии. Вместе с тем строгого научного определения информации не существует. В случаях, когда наука не может дать четкого определения какому-то явлению или предмету, пользуются понятиями о них. Последние отличаются от определений тем, что разные люди при несходных обстоятельствах могут вкладывать в понятия разный смысл. Так, в быту под информацией понимают те сведения, которые могут быть получены в результате общения с кем-либо, из книг либо из средств массовой информации и т.д. Математик будет рассматривать это понятие шире, включая в него и те сведения, которые человек не получал извне, а создавал сам с помощью умозаключений. Биолог отнесет к информации не только данные, которые человек получил с помощью органов чувств или создал в уме, но и данные, которые хранит в себе с момента рождения до смерти, – генетический код, благодаря которому дети так похожи на своих родителей. 2. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИРазличают три вида информации: – синтаксическую; – семантическую; – прагматическую. Синтаксическая информация формально отображает структурные характеристики информации и не затрагивает их смыслового содержания, т.е. способствует восприятию чисто внешних характеристик информации. Такую информацию называют данными, так как при ее использовании не имеет значения смысловая сторона. Термин «данные» подразумевает конкретную реализацию информации. Это могут быть факты, признаки, наблюдения, записанные человеком или прибором и фиксирующие результат либо ход процесса. Они могут быть представлены в числовом, буквенном, графическом изображениях и др. Этот вид информации характеризует ее как продукт, подлежащий переработке в целях информационного обеспечения решаемых задач. Для обработки данных применяют различные средства, основными из которых являются средства хранения, передачи и переработки. С точки зрения использования этих средств к базовым характеристикам информации относятся способ представления, объем, скорость передачи и обработки и др. Семантическая информация характеризует смысловое содержание сообщения, а прагматическая – отражает отношение потребителя к информации, соответствие информации цели управления, которая на ее основе реализуется. Прагматический аспект связан с рассмотрением ценности информации, ее полноты, адекватности и других характеристик, т.е. с прагматическим использованием информации. В соответствии с видами информации различают три меры (рис. 1).   Рисунок 1 Рис. SEQ Рис. \* ARABIC 1 – Меры информации ,.Под количеством информации I понимают объем тех сведений, которые используются в процессе решения задачи, а под VD – объем данных в сообщении, который измеряется числом символов (разрядов) в нем.  Количество синтаксической информации I – это степень уменьшения неопределенности после выбора (получения) сообщения в виде некоторого сигнала, которая определяется как разность неопределенности до получения сообщения и после:  где H(α) – мера неосведомленности потребителя информации о системе α, т.е. априорные (предварительные) сведения; Hβ(α) – мера неопределенности после получения сообщения β о системе α;  где PI – вероятность того, что система находится в i-м состоянии. Для оценки семантической информации IC используют тезаурусную меру, которая связывает семантические свойства информации со способностью пользователя принимать поступившее сообщение.  Рисунок 2 Тезаурус – это совокупность сведений, которыми располагает пользователь, или система в конкретной предметной области. Количество семантической информации IC, воспринимаемой потребителем, зависит от его тезауруса Sp, т.е.  и описывается кривой, представленной на рис. 2. и описывается кривой, представленной на рис. 2.  Рис. 2 – Зависимость количества семантической информации, воспринимаемой потребителем, от его тезауруса  Рассмотрим два предельных случая, когда количество семантической информации IC = 0: 1) SP = 0 – пользователь не воспринимает (не понимает) поступающую информацию; 2) SP → SPmax, т.е. пользователь «все знает» о предметной области, и поступающее сообщение ему не несет никакой информации. Максимальное количество семантической информации ICmax потребитель приобретает, когда ее смысловое содержание согласуется с его тезаурусом (SP = SPопт), а поступающая информация понятна пользователю и содержит ранее не известные сведения, отсутствующие в его тезаурусе. Следовательно, количество семантической информации в сообщении, т.е. количество новых знаний, получаемых пользователем, является величиной относительной. Относительной мерой количества семантической информации может служить коэффициент содержательности C:  где VD – объем данных в сообщении (число символов в сообщении). 2.3. ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕИнтуитивно понятия информация и данные часто отождествляются, хотя на самом деле они существенно различаются. Данные – это конкретная реализация информации и могут быть представлены, как уже говорилось выше, в числовом, графическом или символьном виде. Так, данные о работе человеческого сердца могут быть представлены в графической форме в виде ЭКГ, снятой специальным прибором – кардиографом. Данные о физических характеристиках человека (рост, вес, объем легких, давление, пульс и т.д.) снимаются с помощью различных приборов, отображаются в медицинской карте в виде отдельных записей и являются объективной характеристикой индивидуума – данными о нем и состоянии его здоровья. Их превращение в информацию всецело зависит от специфики проблемы, которую необходимо решить. Так, последовательность импульсов, зарегистрированных на ЭКГ, становится информацией лишь в ходе экспертного заключения кардиолога о работе сердца – здоровое оно или больное, какие отклонения имеют место и насколько они серьезны, какие меры должны быть приняты для лечения или какие физические ограничения могут быть рекомендованы пациенту. Например, призывника могут направить в авиацию, военно-морской флот или другой род войск в зависимости от требований, предъявляемых в этих подразделениях к претендентам (его данные должны соответствовать заданным требованиям). Автоматизированная система, управляя каким-либо технологическим процессом на основе полученных данных, принимает нужное решение: добавить новые компоненты, поменять пропорции, выдать сигнал тревоги или включить средства пожаротушения. Таким образом, данные становятся информацией только при решении конкретной проблемы, т.е. в ходе их потребления. Иначе, информацией будут лишь те данные, которые устраняют неопределенность в отношении того или иного вопроса и позволяют принять решение, например: – разрешить полет экипажу авиалайнера; – выйти в рейс водителю автобуса; – начать операцию хирургу и др. Данные, полученные из ЭКГ, отвечают на вопрос, является ли сердце больным или здоровым; конкретные физические данные претендента на некую должность (зрение, слух, кровяное давление и др.) говорят о его профессиональной пригодности. Превращение данных в информацию осуществляется потребителем (пользователем) на основе собственной информационной модели. Оценки о текущей успеваемости студентов будут оставаться данными, пока не поступит запрос об успеваемости конкретного студента в конкретном семестре. При ответе на вопрос данные становятся информацией. Информационной моделью объекта или набора объектов назовем совокупность атрибутов (характеристик) данного объекта (объектов) вместе с числовыми или иными значениями этих атрибутов. Например, можно составить информационную модель РГРТУ (сайт в Интернете), атрибутами которой будут: дата основания института, дата переименования в академию, число и название факультетов и кафедр, специальностей, число преподавателей и студентов, профессоров и доцентов, число абитуриентов дневного, вечернего и заочного отделений, время обучения разным специальностям и т.д. Степень информативности данных определяется тем, насколько полно и эффективно с точки зрения затрат времени, усилий и средств они позволяют получить ответ на интересующий вопрос. Информативность зависит от содержания и формы представления данных. Содержание показывает, в какой мере необходимые для решения задачи сведения или факты отражены в данных. Форма представления данных определяет время и усилия, которые необходимо затратить пользователю на получение информации, что влияет на потребительскую ценность и рыночную стоимость информации. 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА СБОРА, ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ И НАКОПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИВажная составляющая часть информации – данные, представляющие собой зарегистрированные сигналы. Этими сигналами могут быть изменения формы или параметров качества, изменения электрических, магнитных, оптических характеристик, изменения состояния электронной схемы и др. В соответствии с методами регистрации данные могут храниться и переноситься на носителях различного вида: бумага, магнитные ленты и диски, оптические диски, CD-ROM и др. На бумаге данные регистрируются путем изменения оптических характеристик ее поверхности. Изменение оптических свойств используется в CD-ROM-устройствах, осуществляющих запись лазерным лучом на пластмассовых носителях с отражающим покрытием. В магнитных лентах и дисках используют изменение магнитных свойств материала. Со свойствами носителей тесно связаны свойства информации. Любой носитель характеризуется разрешающей способностью (количество данных, записанных в принятых для носителя единицах измерения), динамическим диапазоном (логарифм отношения максимальной и минимальной амплитуд сигнала):  Эти характеристики носителя нередко определяют такие свойства информации, как полнота, достоверность, доступность. Так, полноту информации проще обеспечить базой данных (БД), размещенных на CD-ROM-дисках, чем на гибких магнитных дисках (ГМД), поскольку в первом случае плотность записи данных на единицу длины дорожки намного выше. Доступность информации в книге для обычного потребителя выше, чем на том же CD-ROM-диске, поскольку не все потребители обладают знаниями и оборудованием для съема информации в электронном виде. Смена типа носителя связана с задачей преобразования данных, относящейся к одной из важнейших задач обработки информации. Действительно, в структуре стоимости вычислительной системы (ВС) стоимость устройства ввода-вывода (УВВ) данных, работающего с носителем информации, составляет половину стоимости аппаратных средств. 4.1. Операции с данными Обработка данных включает в себя множество операций, таких как: сбор, формализация, фильтрация, сортировка, архивация, преобразование, защита, транспортировка. Полная совокупность всех этих действий над информацией в соответствии с принятой информационной технологией называется информационным процессом. Его составные части назовем информационными процедурами. Информационные процедуры: – Сбор данных – накопление информации в целях обеспечения достаточной полноты для принятия решения. – Формализация – приведение данных, поступающих от различных источников, к одной форме, чтобы сделать их сопоставимыми между собой и тем самым повысить уровень их доступности. – Сортировка – упорядочение данных по заданному признаку для удобства использования, что также повышает уровень доступности данных. – Архивация – организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме с целью снижения экономических затрат на хранение данных (позволяет повысить общую надежность информационного процесса в целом). – Преобразование данных – перевод данных из одной формы в другую. Преобразование может быть связано с изменением типа носителя. Так, например, книга может храниться как в обычной бумажной форме, так и в электронном виде в памяти ЭВМ, на дискете, на магнитной ленте и др. Необходимость в многократном преобразовании информации возникает также и при транспортировке данных. Например, при передаче цифровых потоков данных по телефонным каналам связи требуется цифровые потоки преобразовать в аналоговые, поскольку телефонная сеть изначально ориентирована на передачу аналоговых сигналов в узком диапазоне частот. Для цифроаналоговых преобразований (ЦАП) используются специальные устройства – модемы. Отметим также, что обработкой и преобразованием информации занимаются миллионы людей и на каждом рабочем месте выполняются еще свои специфические операции, необходимые для управления социальными, экономическими, научными и другими процессами. – Защита данных – комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, несанкционированного воспроизведения и модификации данных. – Транспортировка – процесс передачи информации от мест ее генерации к местам хранения, обработки и использования. Варианты передачи могут быть разными: устный (по телефону), почтовый (с использованием бумаги), электронная почта, телекоммуникационные сети (Интернет), автоматизированные каналы связи. Общая схема передачи информации по автоматизированным каналам связи приведена на рис. 3.  Рисунок 3 Общая схема передачи информации по автоматизированным каналам связи 4.2. Задачи и методы обработки информации Все разноплановые действия над информацией определим понятием задачи обработки информации. Классификация задач обработки информации может быть выполнена по двум критериям: – относительно самого содержания обработки, например, поиск данных в массивах и др.; – относительно глубины и сложности процедур. Классификацию по первому критерию можно выполнить в соответствии с уровнем воздействия на информацию в процессе решения задачи: – синтаксический уровень – обрабатываемая информация претерпевает лишь синтаксические изменения (прием, регистрация, пересылка, сортировка); – семантический уровень – в результате преобразования ин формации возникают новые ее семантические элементы, которые носят, однако, безотносительный характер обеспечиваемой деятельности (всевозможные преобразования по аналитическим и логическим зависимостям); – прагматический уровень – результаты преобразования содержат новые семантические элементы, но уже ориентированные на определенную область деятельности. Преобразование на этом уровне сводится к выработке информации, обеспечивающей принятие оптимального решения. Оптимальным называют решение многовариантной задачи, которое из множества допустимых решений наилучшим образом удовлетворяет условиям данной задачи. В теории управления доказано, что процесс принятия любого решения делится на две фазы: – анализ ситуации с целью поиска оптимальных вариантов; – непосредственное принятие решения. Выделенные три уровня преобразования информации (синтаксический, семантический, прагматический) могут быть квалифицированы как три класса задач обработки информации: – информационно-поисковые (преобразование на синтаксическом уровне); – логико-аналитические (преобразование на семантическом уровне). Это сугубо вычислительные процессы; – поисково-оптимизационные (преобразование на прагматическом уровне). Позволяют находить оптимальные решения в различных ситуациях. 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫВажным является то обстоятельство, что независимо от природы и способа получения информация обладает четырьмя общими свойствами: ее можно создавать, хранить, обрабатывать и передавать. Процессы, связанные с этими фазами (этапами) обращения информации, называют информационными процессами, а системы, реализующие их, – информационными системами. Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов, информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. Информация, будучи аккумулированной и обработанной, дает новые сведения, приводит к новому знанию. Однако наиболее часто она используется для выработки управляющих воздействий в автоматических (чисто технических) и автоматизированных (человеко-машинных) системах. Информационные системы могут иметь различную природу – техническую, биологическую, социальную и т.д. В любой из них в той или иной мере происходят сбор и обработка информации. Примером простой технической системы является автомат для продажи газированной воды, который, получив монету, обрабатывает информацию о ней, анализирует ее и принимает решение: – налить стакан воды без сиропа; – налить стакан воды с одной порцией сиропа; – налить стакан воды с двумя порциями сиропа; – вернуть монету. Более сложным является автомат по продаже билетов на пригородные электропоезда в железнодорожных кассах, анализирующий совокупность опущенных монет и принимающий решение о выдаче билета до той или иной железнодорожной зоны в зависимости от набора монет. Примером информационной системы биологической природы являются система терморегуляции нашего организма, зрительная система и др. Кожа человека содержит около 300 000 клеток-датчиков, собирающих информацию о температуре тела. Собранная информация попадает в определенные участки головного мозга, центры теплоотдачи которого управляют охлаждением тела, а теплопродукции – нагреванием. В них информация обрабатывается, и при необходимости нагрева организма теплая кровь начинает интенсивнее циркулировать по сосудам, а для охлаждения усиливается процесс потоотделения. Если центры теплопродукции дезинформировать, например, раздражая их электрическим током, то они могут разогреть тело до смертельной температуры. В автоматических системах задачи сбора, хранения, обработки и преобразования информации решает ЭВМ, и на основе анализа результатов сама вырабатывает соответствующие решения. Примерами таких систем являются станки с числовым программным управлением, гибкие автоматизированные производства, станки-роботы и др. Если первичная информация извлекается из какого-либо объекта (процесса), а выходная применяется для целенаправленного изменения состояния того же объекта (процесса), причем информацию для выбора основных управляющих воздействий (принятия решения) использует человек, то такую автоматизированную информационную систему называют автоматизированной системой управления (АСУ). В этом случае ЭВМ анализирует огромные объемы информации и предлагает возможные варианты, познакомившись с которыми, человек либо выбирает лучший с его точки зрения, либо ставит перед машиной новое условие и ждет следующего совета. АСУ нашли широкое применение во всех сферах современного общества, в первую очередь как системы управления технологическими процессами (АСУТП) и коллективами людей. АСУТП служат для автоматизации различных функций на производстве: широко используются при организации поточных линий, изготовлении микросхем, для поддержания технологического цикла в машиностроении и т.п. Большинство автоматизированных информационных систем являются локальными системами и функционируют на уровне предприятий и учреждений. В настоящее время происходит интенсивный процесс интеграции таких систем в корпоративные и далее – в региональные и глобальные системы. Системы более высокого уровня становятся территориально рассредоточенными, иерархическими как по функциональному принципу, так и по технической реализации. Для обеспечения взаимодействия территориально рассредоточенных систем требуются протяженные высокоскоростные и надежные каналы связи, а для увеличения объема обрабатываемой информации – ЭВМ высокой производительности. Это приводит к необходимости коллективного использования дорогостоящих средств автоматизации (ЭВМ и линии связи) и обрабатываемой информации (баз данных). С точки зрения возможности организации конкретных информационных процессов различают: – информационно-справочные системы; – информационно-поисковые системы; – системы обработки и передачи данных; – системы связи; – системы организационного управления. Последние предназначены для автоматизации функций управленческого персонала (информационные системы управления банками, гостиницами, торговыми фирмами и др.). 6. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИнформатика призвана создавать новые информационные технологии и системы для решения задач информатизации. В информационной технологии в качестве исходного материала выступает информация, но уже качественно новая – о состоянии объекта, процесса или явления. Основными компонентами информационных технологий служат: сбор данных (первичной информации), обработка данных, получение результата – новой информации и передача ее потребителю. Выделяют несколько поколений информационных технологий: – бумажную, связанную с бумажным документооборотом; – безбумажную, или электронную, относящуюся к появлению ЭВМ (середина ХХ в.); – новую информационную технологию, связанную с внедрением персональных компьютеров и телекоммуникационных средств (с середины 1980-х гг.). Новая информационная технология (компьютерная технология) – технология, основанная на использовании персональных компьютеров и телекоммуникационных средств. 7. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ7.1. Общая постановка задачи Объективная оценка того, сколько и какой информации необходимо для оптимального информационного обеспечения конкретного объекта (предприятия, учреждения, заведения, банка и т.д.), чтобы последний мог эффективно функционировать, является одной из важнейших задач. Задача измерения и оценки информации относится к числу неординарных задач, поскольку понятие информации является сложным. Все представляющие интерес свойства информации невозможно оценивать каким-либо одним показателем. Для сколько-нибудь полной оценки информации необходима некоторая совокупность взаимосвязанных показателей, т.е. система. Имеющиеся на сегодня методы позволяют определить количество информации лишь на синтаксическом уровне, в то время как при решении вопросов информационного обеспечения деятельности объекта прежде всего необходимы оценки на семантическом и прагматическом уровнях. 7.2. Количественная оценка синтаксической информации Такая оценка информации необходима, чтобы сравнить друг с другом массивы хранящейся или передаваемой информации, а также оценить размеры носителей, хранящих информацию (МД, МЛ, CD и др.). Выше говорилось, что информация передается в виде сообщений (это информация, представленная в определенной форме: текст, графика и др.), которые могут быть непрерывными, например, передача речи по телефону, или дискретными (последовательность отдельных элементов). Так, при передаче телеграммы сообщением является текст, а элементами сообщения – буквы. Принимая сообщение о каком-либо событии, мы меняем свои знания о нем, однако определить, сколько информации содержится в полученном сообщении, в общем случае довольно трудно, т.е. одно и то же сообщение может давать одному потребителю много информации, другому – мало. Для количественной оценки информации, выраженной в любой из форм (текст, видео, графика и др.), ее принято представлять в стандартном виде – в виде двоичной последовательности. На самом деле простейшими характеристиками информации являются ее значения (истина, ложь), которые могут быть описаны элементами множеств: {истина, ложь} {true, falSe} {Да, Нет} Если истинный ответ «Да» представлять цифрой 1, а ложный «Нет» – цифрой 0, то запись всех ответов, образующих многозначную последовательность 0 и 1, называют двоичной последовательностью. Такой процесс получения информации об объектах исследования называют кодированием. 7.3. Особенности представления различных видов информации Прежде чем кодировать информацию, необходимо договориться о следующем: – какие коды использовать; – в каком порядке их записывать, хранить и передавать. То есть должен быть определен язык представления информации. Основными характеристиками синтаксической информации являются способ представления и объем. За единицу информации принят бит – количество информации в сообщении, в котором случайная величина с равной вероятностью принимает лишь два разных значения – «0» и «1» (такая единица информации предложена Р. Хартли). В информационных документах широко используются русские и латинские буквы, цифры, математические и другие знаки – всего ≈ 200…250. Для кодирования каждого такого знака используется 8-разрядная двоичная последовательность – байт. Например: А – 110000012; Л – 110011102. Объем информации, хранящейся на машинных носителях (емкость памяти), измеряется в байтах и его производных (КБ, МБ, ГБ, ТБ). 1 КБ = 1024 байт = 210 байт = 1024·8 бит; 1 МБ = 1024 КБ = 220 байт; 1 ГБ = 1024 МБ = 230 байт; 1 ТБ = 1024 ГБ = 240 байт. Например, для хранения одной машинописной страницы текста требуется ≈2 КБ, а книги в 500 страниц – ≈1 МБ. Для представления графической информации в двоичной форме используется так называемый поточечный способ. На первом этапе рассматриваемое изображение делят вертикальными и горизонтальными линиями на мелкие квадраты («точки») – пиксели. Чем больше точек, тем точнее информация об изображении. Далее записывается информация о каждом пикселе, которая содержит по крайней мере его номер и цвет. Совокупность данных о каждом квадрате представляет собой массив данных, описывающий с заданной точностью то или иное изображение. Для примера рассмотрим виртуальную картину из 50 000 «точек». Тогда для представления номера квадрата потребуется 16 двоичных разрядов, так как 15 разрядами можно представить лишь 32 000 «точек» (215 ≈ 32 000). Любой цвет может быть представлен в виде суммы трех основных цветов различной яркости: зеленого, синего и красного. Если яркость каждого цвета разбить на 16 градаций, то для их отображения потребуется 4 двоичных разряда (24 = 16). Таким образом, информация об одном квадрате изображения может представлять последовательность из 28 бит (рис. 4).  Рисунок 4 Р  ис. 4. Двоичное описание одного пикселя Тогда объем памяти, необходимый для хранения всего массива данных (50 000 «точек»), описывающих картину: VD = 28 бит x 50 000 = 1 400 000 бит = 175 000 байт ≈ 171 КБ. Естественно, что такой массив ничего не говорит о значимости картины. Оглавление1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 1 2. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ 4 2.3. ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ 7 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА СБОРА, ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ И НАКОПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 10 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 14 6. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 17 7. ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 18 Оглавление 22 |