шпаргалка. физя. 1. понятие гемостаза и динамических констант (жесткие, пластические), количественные характеристики. Гемостаз

Скачать 202 Kb. Скачать 202 Kb.

|

|

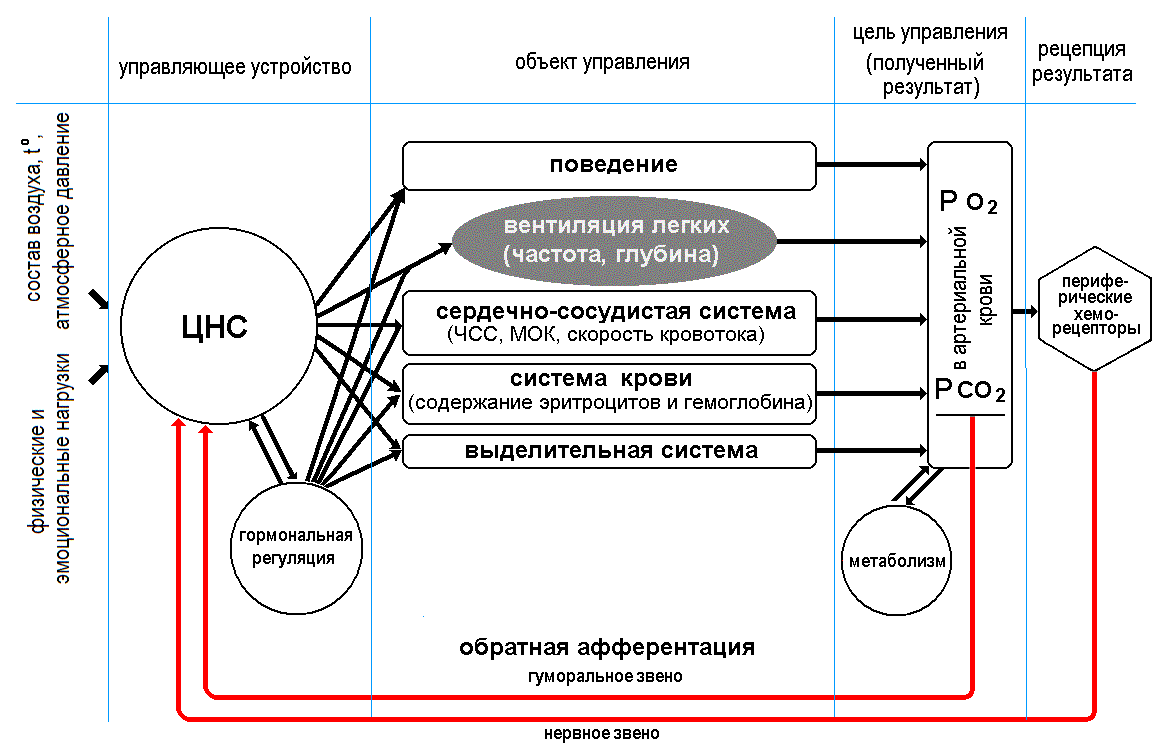

1.понятие гемостаза и динамических констант (жесткие, пластические), количественные характеристики. Гемостаз – остановка кровотечения. Мягкие (пластичные) константы крови - константы, которые могут отклоняться (изменять свою величину) от константного уровня в относительно широких пределах без существенных изменений жизнедеятельности клеток и, следовательно, функций организма. К мягким константам относятся: количество циркулирующей крови, соотношение объемов плазмы и форменных элементов, количество форменных элементов, количество гемоглобина, скорость оседания эритроцитов, вязкость крови, относительная плотность крови и др Жесткие константы крови, их колебание допустимо в очень небольших диапазонах, т. к. отклонение на значительные величины приводит к нарушению жизнедеятельности клеток или функций целого организма. К жестким константам относятся: постоянство ионного состава крови, количество белков в плазме, осмотическое давление крови, количество глюкозы, количество кислорода и углекислого газа, кислотно-основное равновесие (рН) крови и др 2.Состав и функции крови. Физико – химические свойства крови. Состав и функции крови Кровь – жидкая соединительная ткань, состоящая из жидкого межклеточного вещества- плазмы и форменных элементов- клеток крови: Эритроциты, Лейкоциты, Тромбоциты . Форменные элементы крови составляют 40-45%, плазма 55-65% (в состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Cl-, HPO42-, HCO3-)от общего объема крови. У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра Плазма выполняет ряд важных функций: Трофическую (питательную) - белки плазмы являются источником аминокислот Буферную - поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4) Транспортную - белки глобулины транспортируют питательные вещества - жиры, а также гормоны, витамины Защитную - в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз (свертывание крови) Физико – химические свойства крови Цвет крови: (ярко-алая артериальная кровь, темно-вишневая венозная) Относительная плотность крови колеблется от 1,052 до 1,062 Вязкость крови 4,0 – 5,0 Осмотическое давление крови Осмотическое давление крови определяют криоскопическим методом определения депрессии (точка замерзания), которая для крови составляет 0,54—0,58 °С Осмотическое давление крови равно 7,3— 7,6 атм. Онкотическое давление зависит от содержания крупномолекулярных соединений (белков) в растворе. Онкотическое давление не превышает 30 мм рт. ст Температура крови во многом зависит от интенсивности обмена веществ того органа, от которого она оттекает, и колеблется в пределах 37– 40 °С. рН крови 7,36 Суспензионная устойчивость крови (скорость оседания эритроцитов – СОЭ) у женщин – 8–15 мм/ч, у мужчин – 6–12 мм/ч 3. Способ определения количества эритроцитов. Подсчет количества эритроцитов в камере ГоряеваЭритроциты – это красные кровяные тельца, их диаметр составляет 7,5 – 8,3 мкм. Нормальные показатели эритроцитов в крови составляют для мужчин 4,0 – 5,1 х 1012/л, у женщин – 3,7 – 4,7 х 1012/л. Реактивы и оборудование: 0,9% р-р хлорида натрия центрифужная пробирка пипетка Сали пипетка на 5 мл камера Горяева. Для подсчета эритроцитов кровь разводят в 200 раз. В сухую пробирку отмеривают 4 мл разводящей жидкости – 0,9% р-ра хлорида натрия. Пипеткой Сали набирают 0,02 мл крови. Обтирают носик пипетки сухой ваткой и вносят кровь на дно пробирки с разводящей жидкостью, затем пипетку Сали промывают в верхнем слое жидкости (3 раза). Содержимое пробирки перемешивают и оставляют стоять в штативе до момента счета. Рекомендуется считать эритроциты в ближайшие 2-3 часа после взятия крови, а при анемиях – сразу после взятия, так как эритроциты могут разрушиться. Подсчет эритроцитов в 1 литре крови производят в счетной камере Горяева. Подсчет производят в 5 больших квадратах, разделенных на 16 маленьких по диагонали сетки камера Горяева (80 малых квадратов). Объем 1 малого квадрата составляет 1/4000 мкл. Разведение крови составляет 200 раз (4 мл 0,9% р-ра хлорида натрия и 0,02 мл крови), площадь сетки камеры Горяева 9 мм2, глубина камеры 0,1 мм. Расчет количества эритроцитов в 1 литре крови производят, исходя из разведения крови, числа сосчитанных квадратов, объема 1 малого квадрата по формуле: Эритроциты = Х х 4000 х 200 х 10 6 80 где: Х – это количество эритроцитов сосчитанных в камере Горяева. Сокращенная формула подсчета эритроцитов в 1 литре крови: +Эритроциты = Х х 10 000 х 10 6/л 4. Физиология лейкоцитов Лейкоциты, или белые (бесцветные) кровяные тельца, представляют собой бесцветные клетки, содержащие ядро и протоплазму, размером от 8 до 20 мкм. Количество лейкоцитов в периферической крови взрослого человека колеблется в пределах 4,0‑9,0х10 9/л. Имеется две группы лейкоцитов: гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) и агранулоциты (моноциты, лимфоциты). Лейкограмма (лейкоцитарная формула) - это процентное соотношение различных видов лейкоцитов в крови: нейтрофилы -46-76%; эозинофилы - 1-5%; базофилы - 0-1%; моноциты -2-10%; лимфоциты - 18-40%. Размеры лейкоцитов варьируют от 4 мкм до 20 мкм. Продолжительность жизни гранулоцитов и моноцитов от 4-5 дней до 20 дней, лимфоцитов -до 100-120 дней. Количество лейкоцитов в периферической крови колеблется в пределах 4х109/л - 9х109/л в зависимости от баланса гормонов, нервного напряжения, сезона, времени суток. Содержание лейкоцитов может быть увеличено (лейкоцитоз) или уменьшено (лейкопения). Функции лейкоцитов: защитную (фагоцитоз - пожирание микробов, бактерицидное и антитоксическое действие, участие в иммунных реакциях, противоопухолевое действие); регенеративную -лейкоциты способствуют заживлению поврежденных тканей; транспортная - они являются носителями ряда ферментов. По морфологическим и функциональным признакам различают Т- и В- лимфоциты. Т-киллеры, осуществляющие иммунный лизис клеток-мишеней (возбудителей инфекционных заболеваний, актиномицетов, микобактерий, опухолевых клеток). Они участвуют в реакциях отторжения трансплантата -пересаженного органа. Т-эффекторы (хелперы) участвуют в передаче антигенного сигнала на В-лимфоцит, в его превращении в плазматическую клетку и в синтезе антител. Т-супрессоры подавляют иммунный ответ на антигены и предотвращают возможность развития аутоиммунных реакций, подавляя клоны лимфоцитов, способных реагировать на собственные антигены организма. Т-клетки иммунной памяти выполняют роль архива информации о состоявшихся контактах организма с различными антигенами. Эти клетки обеспечивают воспроизведение иммунного ответа в случае повторного контакта организма с данным антигеном. Тд-клетки вырабатывают специальные вещества, регулирующие активность стволовых клеток. В-лимфоциты обучаются в лимфатических узлах кишечника, костном мозге, миндалинах. Популяция В-клеток тоже неоднородна. Различают В-киллеры, осуществляющие цитолиз клеток-мишеней, В-супрессоры, подавляющие иммунный ответ, В-клетки иммунной памяти. В-лимфоциты обеспечивают реакции гуморального иммунитета, среди них имеются клетки-продуценты антител, причем каждая лимфоидная клетка способна продуцировать антитела одной специфичности. Среди В-лимфоцитов есть клетки, продуцирующие неспецифические иммуноглобулины. •- Регуляция лейкопоэза. Лейкопоэз - это процесс образования лейкоцитов. Различают миелопоэз (продукция гранулоцитов и моноцитов) и лимфопоэз (созревание лимфоцитов). Важную роль в регуляции миелопоэза играют лейкопоэтины (колониестимулирующий фактор -КСФ). Источником образования КСФ у человека являются моно-цитарно-макрофагальные клетки костного мозга, лимфоциты, клетки плаценты, клетки стромы кроветворных органов и клетки сосудистой стенки. КСФ имеет гликопротеидную природу. Имеются ингибиторы миелопоэза (лактоферрин, содержащийся в мембране макрофагов, кислый изоферритин, гранулоцитарные кейло-ны). Адаптивные гормоны - АКТГ, глюкокортикоиды, катехо-ламины - стимулируют лейкоцитоз. Регуляция лимфопоэза осуществляется несколькими механизмами. Антитела способны усиливать или подавлять продукцию лимфоцитов. Лимфоцитарные кейлоны - тканевоспецифические ингибиторы клеточного деления. Лимфоцитарные кейлоны представляют собой гликопротеиды, они вырабатываются в тимусе, селезенке, лимфобластами. Иммунодепрессивное действие кейлонов связано с подавлением синтеза ДНК и пролиферации лимфоцитар-ных клеток. Процессы дифференцировки лимфоцитов регулируют лимфопоэтины. Под влиянием избыточных концентраций глюкокортикоидов органы лимфоидной ткани - тимус, селезенка, лимфатические узлы - атрофируются, развивается лимфопения. Следует отметить, что по реакции на глюкокортикоиды все лимфоциты можно разделить на две фракции: глюкокортикоидчувствительные и глю-кокортикоидрезистентные лимфоциты. 5. Способ определения количества лейкоцитов Принцип метода: аналогичен таковому подсчету эритроцитов, суть его состоит в точном отмеривании крови и ее разведении в определенном объеме жидкости с последующим подсчетом клеточных элементов в счетной камере и пересчете полученного результата на 1 крови. Оборудование и реактивы: смесители или пробирки для подсчета лейкоцитов; 3% раствор уксусной кислоты, к которому прибавлено несколько капель метилвиолета или метиленового синего; счетная камера; микроскоп. Смеситель для лейкоцитов отличается от такового для эритроцитов тем, что имеет более широкий просвет капилляра и меньший по величине резервуар. На смеситель нанесены три метки: 0,5, 1,0 и 11. Это позволяет развести кровь в 10 либо в 20 раз (чаще разводят в 20 раз). Ход исследования: при взятии крови для подсчета лейкоцитов с кожи предварительно удаляют ватным тампоном остатки крови и, слегка сдавливая палец, выпускают свежую каплю крови. При работе со смесителями кровь набирают до метки 0,5, затем разводят 3 % раствором уксусной кислоты до метки 11. Энергично встряхивают в течение 3 мин, после чего сливают 1-2 капли и заполняют счетную камеру. При работе с пробирками для подсчета лейкоцитов наливают 0,4 мл 3% раствора уксусной кисло ты и в нее выпускают 0,02 мл крови, отмеренной пипеткой от гемометра Сали. Тщательно встряхивают пробирки, затем в жидкость опускают пипетку и, набрав содержимое, заполняют счетную камеру. Так как лейкоцитов гораздо меньше, чем эритроцитов, то для получения достоверного и точного результата подсчет производят в 100 больших (неразграфленных) квадратах. Обычно в одном большом квадрате находится 1-2 лейкоцита. Число лейкоцитов в 1 мкл крови рассчитывается аналогично расчету числа эритроцитов по формуле X = (А х 4000 х В)/Б, где X - количество лейкоцитов в 1 мкл крови; А - количество лейкоцитов, сосчитанных в 1600 малых квадратах; Б - количество сосчитанных малых квадратов (1600); 4000 - величина, умножая на которую, мы получаем количество клеток в 1 мкл. +Интерпретация полученных данных. Нормальное количество лейкоцитов: 4.0 – 9.0 х 109/л. Уменьшение их числа в крови называется лейкопенией, увеличение - лейкоцитозом. 6. Физиология тромбоцитов Тромбоциты (кровяные пластинки). Образуются в красном костном мозге, в результате отшнуровки цитоплазмы от гигантской клетки мегакариоцита. В среднем количество тромбоцитов составляет 150 000 – 300 000 в 1 мкл. или 150 – 300 на 109 л. Морфологически пластинки имеют неправильную форму, диаметр 2 – 3 мкм. Ядро отсутствует. В них различает бесструктурную часть – гиаломер и уплотненную грануломер. Грануломер не содержит ядерного материала. При изучении в электронный микроскоп видны 2 типа гранул: первая – αгранулы (содержит в основном гидролазы). Вторая (редко встречается у человека) содержит серотонин (вызывающий сокращение гладких мышечных клеток сосудов), а также кальций, АТФ. Каждая пластинка имеет большое количество отростков. По периферии тромбоцита располагаются микротрубочки и филаменты, большинство из которых состоят из актина. Тромбоциты окружены гликокаликсом, состоящим из гликозаминогликанов, благодаря ему образуется фибриллярные мостики между тромбоцитами при их агрегации. Пластинки существуют 9 – 10 дней. Затем, вероятно, фагоцитируются макрофагами. Роль тромбоцита. При повреждении небольшого сосуда кровотечение быстро останавливается. При этом главная причина состоит в оседании кровяных пластинок и прикреплении их к внутренней поверхности сосуда. Отверстие сужается, но кровь продолжает течь. При этом число пластинок увеличивается и в итоге просвет сосуда закрывается. В этом случае всегда образуются нити фибрина из его предшественника фибриногена. Таким образом, формируется тромб, закрывающий зону повреждения. 7. Гемоглобин крови, его виды, функции. Гемоглобин – это особый железо-содержащий белок крови сложной структуры, выполняющий в организме крайне важную функцию – газообмен и поддержание за счет этого стабильного обмена веществ. В крови здорового человека содержание гемоглобина составляет 120— 165 г/л (120—150 г/л у женщин, 130—160 г/л у мужчин). У беременных содержание гемоглобина может понижаться до 110 г/л. Основные функции гемоглобина: транспортную обеспечивает транспорт СО2 из тканей в легкие и О2 из легких в различные органы Является самой мощной буферной системой крови Дыхательную Выделяют четыре формы гемоглобина: Оксигемоглобин - содержит двухвалентное железо и способен связывать кислород. Он переносит газ к тканям и органам. Метгемоглобин - содержит трехвалентное железо, не вступает в обратимую реакцию с кислородом и обеспечивает его транспорт. Карбоксигемоглобин - образует соединение с угарным газом. Он обладает высоким сродством с окисью углерода, поэтому комплекс распадается медленно. Это обусловливает высокую ядовитость угарного газа. Миоглобин - по структуре близок к гемоглобину и находится в мышцах, особенно в сердечной. Он связывает кислород, образуя депо, которое используется организмом при снижении кислородной емкости крови. За счет миоглобина происходит обеспечение кислородом работающих мышц. 8.Методика определения количества количества гемоглобина крови. Д л я р а б о т ы н е о б х о д и м ы: гемометр Сали, капилляр с меткой 0,02 мл, 0,1 н раствор соляной кислоты, дистиллированная вода, свежая кровь, пипетка, стеклянная палочка, стерильная инъекционная игла, вата, спирт, йод, эфир, стерильный скарификатор. Объект исследования - человек. Х о д р а б о т ы В среднюю пробирку гемометра налить 0,1 н раствор соляной кислоты до нижней кольцевой метки. Из пальца обычным способом набрать в капилляр кровь без пузырьков до метки. Излишек крови можно удалить из капилляра прикладыванием ваты или фильтровальной бумаги к кончику капилляра. Выдуть кровь на дно пробирки из капилляра так, чтобы верхний слой кислоты остался неокрашенным. Не вынимая капилляр, промыть его раствором соляной кислоты из верхнего слоя пробирки гемометра. После этого содержимое пробирки перемешать стеклянной палочкой и поставить в гемометр на 5-10 мин. Это время необходимо для полного превращения гемоглобина в солянокислый гематин Затем к содержимому пробирки прибавить по каплям дистиллированную воду, каждый раз перемешивая раствор стеклянной палочкой до тех пор, пока цвет полученного раствора не станет одинаковым с цветом стандартного раствора боковых ампул гемометра. Цифра, стоящая на уровне нижней границы мениска полученного раствора отражает содержание гемоглобина в исследуемой крови в грамм-процентах (г%). Перевод полученных данных в единицы системы СИ (в г/л) производят путем умножения измеренного количества гемоглобина в г% на 10. Зарисовать гемометр и капилляр. В выводе сравнить с нормой полученное содержание гемоглобина в исследуемой крови. 9. Функциональная система регуляции количества эритроцитов. эритрон – это морфо-функциональная единица системы крови включающая в себя органы эритропоэза и эритродиереза, пул циркулирующих в крови эритроцитов и механизмы регуляции, обеспечивающие баланс между эритропоэзом и эритродиерезом. 10.осмотическок и онкотическое давление крови. Функциональная система регуляции осмотического давления крови. Осмотическоедавление() — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от растворителя (воды) полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану (в условияхinvivoею является сосудистая стенка). Осмотическое давление крови может быть определено по точке замерзания (т.е. криоскопически) и в норме составляет 7,5 атм (5800 мм рт.ст., 770 кПа, 290 мосмоль/кг воды). Онкотическоедавление(коллоидно-осмотическое давление — КОД) — давление, которое возникает за счёт удержания воды в сосудистом русле белками плазмы крови. При нормальном содержании белка в плазме (70 г/л) КОД плазмы — 25 мм рт.ст. (3,3 кПа), тогда как КОД межклеточной жидкости значительно ниже (5 мм рт.ст., или 0,7 кПа). Осмотическое давление крови млекопитающих и человека в норме держится на относительно постоянном уровне (опыт Гамбургера: введение в кровь лошади 7 л 5% раствора сернокислого натрия не привело к изменению осмотического давления). °Все это происходит за счет деятельности функциональной системы регуляции осмотического давления, которая тесно увязана с функциональной системой регуляции водно-солевого гомеостаза, так как использует те же исполнительные органы. В стенках кровеносных сосудов имеются нервные окончания, реагирующие на изменения осмотического давления (осморецепторы). °Раздражение их вызывает возбуждение центральных регуляторных образований в продолговатом и промежуточном мозге. Оттуда идут команды, включающие те или иные органы, например, почки, которые удаляют избыток воды или солей. Из других исполнительных органов ФСОД надо назвать органы пищеварительного тракта, в которых происходит как выведение избытка солей и воды, так и всасывание необходимых для восстановления ОД продуктов; кожу, соединительная ткань которой вбирает в себя при понижении осмотического давления избыток воды или отдает ее последней при повышении осмотического давления. 11.белковый состав плазмы крови. Значение белков плазмы крови. 90-92 % вода, 8-10% сухого вещества, главным образом белков и солей. Альбумины около 4,5%, глобулины 2-3% и фибриноген 0,2-0,4%. Общее количество белка в плазме крови человека составляет 7-8%. В плазме находятся также небелковое азотсодержащие соединения ( АК и полипептиды). В крови продукты распада белков и нуклеиновых кислот ( мочевина, креатинин, мечевая кислота),подлежащие выведению из организма. Значение белков плазмы крови многообразно: Белки обусловливают возникновение онкотического давления (см. ниже), величина которого важна для регулирования водного обмена между кровью и тканями. Белки, обладая буферными свойствами, поддерживают кислотно-щелочное равновесие крови. Белки обеспечивают плазме крови определенную вязкость, имеющую значение в поддержании уровня артериального давления. Белки плазмы способствуют стабилизации крови, создавая условия, препятствующие оседанию эритроцитов. Белки плазмы играют важную роль в свертывании крови. Белки плазмы крови являются важными факторами иммунитета, т. е. невосприимчивости к заразным заболеваниям. 12.реакция крови. Буферные системы крови. Функциональная система регуляции рН крови 13. гемостаз и пути его реализиции Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, обусловленный спазмом сосудов и их механической закупоркой агрегатами тромбоцитов. На обнажившихся в результате повреждения стенках сосуда коллагеновых молекулах происходит адгезия (прилипание), активация и агрегация (склеивание между собой) тромбоцитов. При этом образуется так называемый «белый тромб», то есть тромб с преобладанием тромбоцитов. Коагуляционный гемостаз (Свёртывание крови) запускается тканевым фактором из окружающих повреждённый сосуд тканей, и регулируемый многочисленными факторами свёртывания крови. Он обеспечивает плотную закупорку повреждённого участка сосуда фибриновым сгустком — это так называемый «красный тромб», так как образовавшаяся фибриновая сетка включает в себя клетки крови эритроциты. Раньше сосудисто-тромбоцитарный гемостаз называли первичным, коагуляционный вторичным, так как считалось, что эти механизмы последовательно сменяются, в настоящее время доказано, что они могут протекать независимо друг от друга. Фибринолиз — растворение тромба после репарации (ремонта) повреждённой стенки сосуда. 14. противосвертывающая система крови. Противосвертывающая система крови – это совокупность веществ, которые препятствуют свертыванию. По мнению профессора Кудряшова существует 2 противосвертывающие системы: Первая противосвертывающая система: Первая противосвертывающая система (ППС) осуществляет нейтрализацию тромбина в циркулирующей крови при условии его медленного образования и в небольших количествах. Нейтрализация тромбина осуществляется теми антикоагулянтами, которые постоянно находятся в крови и поэтому ППС функционирует постоянно. К таким веществам относятся: • фибрин, который адсорбирует часть тромбина; • антитромбины (известно 4 вида антитромбинов), они препятствуют превращению протромбина в тромбин; +• гепарин - блокирует фазу перехода протромбина в тромбин и фибриногена в фибрин, а также тормозит первую фазу свертывания крови; • продукты лизиса (разрушения фибрина), которые обладают антитромбиновой активностью, тормозят образование протромбиназы; • клетки ретикуло-эндотелиальной системы поглощают тромбин плазмы крови Вторая противосвертывающая система обеспечивает поддержание жидкого состояния крови в сосудах рефлекторно-гуморальным путем по следующей схеме. Резкое повышение концентрации тромбина в циркулирующей крови приводит к раздражению сосудистых хеморецепторов. 15. функциональная система регуляции агрегатного состояния крови. Система PACK (регуляции агрегатного состояния крови) обеспечивает оптимальную текучесть и оптимальное агрегатное состояние жидкой крови, остановку кровотечения при повреждении сосуда, образование тромба, лизис тромба, восстановление целостности сосуда и непрерывности циркуляции крови. Первичный (микроциркуляторный, сосудисто- тромбоцитарный) гемостаз. С него начинаются все реакции гемостаза. Он имеет первоочередное значение для остановки кровотечения из мелких сосудов (микроциркуляторных сосудов с диаметром до 200 мкм) с довольно низким давлением крови и малой скоростью кровотока. Основные участники первичного гемостаза — поврежденная сосудистая стенка (эндо- телиоциты идругие клетки) и тромбоциты. Процесс остановки кровотечения в этих сосудах состоит из двух этапов. Рефлекторный (кратковременный) спазм сосудов, который возникает при травме. Образование, уплотнение и сокращение (ретракция) белой тромбоцитарной пробки. Вторичный (макроциркуляторный, плазменно-коа- гуляционный, коагуляционный) гемостаз. Вторичный гемостаз является важнейшим защитным механизмом организма, предохраняющим его от кровопо- тери в случае повреждения более крупных сосудов (артерий и вен с диаметром более 200 мкм). Его основным компонентом является свертывание крови — сложный, каскадный, ферментативный процесс, в итоге которого растворимый белок крови фибриноген преобразуется в нерастворимый белок фибрин. 16.физиологические иммунные системы крови. Деление по группам крови системы АВ0 основано на комбинациях агглютиногенов эритроцитов и агглютининов плазмы. I (0) – в мембране эритроцитов нет агглютиногенов, в плазме крови присутствуют α– и β-агглютинины. II (A) – в мембране эритроцитов присутствует агглютиноген A, в плазме крови – α-агглютинин. III (B) – в мембране эритроцитов присутствует агглютиноген B, в плазме крови – β-агглютинин. IV (AB) – в мембране эритроцитов присутствует агглютиноген А и агглютиноген В, в плазме нет агглютининов. Резус-фактор представляет собой антиген (белок), который находится в эритроцитах. Примерно 80-85% людей имеют его и соответственно являются резус-положительными. Те же, у кого его нет – резус-отрицательными. При переливании крови необходимо соблюдать следующие правила: до переливания определяется групповая принадлежность и резус-фактор крови донора и реципиента, переливают кровь одной групповой принадлежности; перед гемотрансфузией проводят пробу на биологическую совместимость; в случае отсутствия реакции агглютинации при проведении биологической пробы проводят пробу на индивидуальную совместимость: при введении реципиенту 10 мл донорской крови в течение 10-15 минут наблюдают за состоянием пациента; при отсутствии жалоб и реакций со стороны организма начинают переливание крови; кровь переливается в ограниченном количестве (не более 150 мл) 17. группа крови и методика их определения Методы определения группы кровиВ настоящее время существуют 3 основных метода определения группы крови, соответствующие системе AB0: Определение группы крови стандартными сыворотками. бесцветная – группы 0 (I); синяя (голубая) – группы A (II); красная (розовая) – группы B (III); желтая – группы AB (IV). Метод перекрестной реакции. Если агглютинация произошла с эритроцитами групп А и B – группа крови пациента 0. При наличии агглютинации с эритроцитами группы B – группа крови A. Агглютинация с эритроцитами группы А – группа крови B. При отсутствии агглютинации во всех пробах – группа крови AB. Определение группы крови цоликлонами. Кровь для исследования обычно берется из вены, иногда из пальца 18. резус-фактор и его роль в медицине. Способы определения резус-фактора Резус-фактор представляет собой антиген (белок), который находится в эритроцитах. Примерно 80-85% людей имеют его и соответственно являются резус-положительными. Те же, у кого его нет – резус-отрицательными. кровь переливается в ограниченном количестве (не более 150 мл) Методов определения Rh Реакция агглютинации на плоскости с помощью цоликлона анти-D-супер 1. На пластинку наносят большую каплю (0,1мл) реагента анти-D супер и маленькую каплю (0,02-0,03 мл) исследуемых эритроцитов 2. Тщательно смешивают стеклянной палочкой 3. Результат учитывают через 3 минуты Есть агглютинация - Rh(+) Нет агглютинации - Rh (-) соэ и способ его определения. Методы определения СОЭ Существуют разные методы. При этом, значения СОЭ у одного и того же пациента разные и часто непереводимые! Чаще используют следующие методы: • Вестергрена (в пробирке) • Винтроба • Панченкова (в пипетке) 20. методы определения времени свертывания и кровотечения Метод Дьюка 30 с • Выступающие капли крови каждые 30 с промокают фильтровальной бумагой, не прикасаясь к ранке. • К • Как только наступит момент, когда новые капли крови не образуются, выключают секундомер и определяют общую длительность кровотечения, а также оценивают размеры капель. Метод Бюркера (свертывание капиллярной крови) +На стекле смешиваются равные по объему капли крови и дистиллированной воды. Включается секундомер и путем помешивания образовавшейся смеси регистрируется образование нитей фибрина. 21. общая характеристика функциональной системы дыхания 22. биомеханика дыхания. Механизмы вдоха и выдоха. Биомеханика дыхания. Вентиляция легких происходит за счет периодических изменений работыдыхательных мышц, объема грудной полости и легких. Основными мышцами вдоха являются диафрагма и наружные межреберные мышцы. Во время их сокращения происходят уплощение купола диафрагмы и приподнятие ребер кверху, в результате объем грудной клетки увеличивается, растет отрицательное внутриплевральное давление. Перед началом вдоха (в конце выдоха) Ppl приблизительно составляет минус 3-5 см вод.ст. Альвеолярное давление (Palv) принимается за 0 (т. е. равно атмосферному), оно же отражает давление в дыхательных путях и коррелирует с внутригрудным давлением. Механизм вдоха и выдоха • Вдох (инспирация) - это активный процесс, происходящий при сокращении мышц. Главная мышца вдоха - диафрагмальная, расширяет грудную клетку в вертикальном направлении. Наружные косые межреберные и межхрящевые мышцы способствуют расширению грудной клетки во фронтальном и сагиттальном направлениях. При глубоком вдохе подключаются грудные мышцы, мышцы плечевого пояса. • Выдох (экспирация) совершается пассивно при расслаблении инспираторных мышц. Глубокий выдох обеспечивают мышцы передней брюшной стенки и внутренние косые межреберные мышцы. 23. дыхательные обьемы и емкости, их характеристика Легочные объемы и емкости дыхательный объем: объем воздуха, вдыхаемый (или выдыхаемый) при одном вдохе (выдохе). В норме при спокойном 500- дыхании - до 500 мл; резервный объем вдоха: объем воздуха, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. В норме - 2000 - 3000 мл; резервный объем выдоха: объем 5 воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. В норме 200 Резераный - около 1000-1500 мл; остаточный объем легких: объем 100- воздуха, который остается в легких после максимального выдоха. В норме - около 1000-1500 мл. Легочные емкости: • 1. Общая емкость легких (ОЕЛ)= (1+2+3+4) = 4-6 литров • 2. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) = (1+2+3) =3,5-5 литров • 3. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) = (3+4 ) = 2-3 литра • 4. Емкость вдоха (ЕВ) = (1+2) = 2-3 литра 24.методы исследования функций внешнего дыхания Спирометрия - измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с помощью спирометра. • Спирография - графическая регистрация объемов воздуха, проходящих через легкие (ДО, МОД, МВЛ, ЖЕЛ, РОвд, РОвы выд, ИТ). • Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - максимальный объем воздуха, который может быть изгнан из легких вслед за максимальным вдохом. Дыхательный объем (ДО) – объем воздуха, вдыхаемый за один вдох при спокойном дыхании (норма 500 – 800 мл). Максимальная вентиляция легких (МВЛ) — максимальное количество воздуха,(80-120%) Пневмотахография - оценка объемной скорости дыхания. (в норме 5-7л/мин, умужчин максимальная скорость выдоха составляет около5-8 л/с, у женщин — 4-6 л/с). Эти показатели зависят также от возраста и роста больного. • Пикфлоуметрия- измерения максимальной (пиковой) объемной скорости выдоха (ПСВ, л/мин) во время форсированного выдоха после максимально полного вдоха с помощью пикфлоуметра. 26. аэрогематический барьер. Газообмен в МКК. Аэрогематический барьер (АГБ) — это очень тонкая многослойная биологическая мембрана между воздухом и кровеносными капиллярами. У человека ее толщина составляет около 2,2 ±0,2 мкм Перенос О2из альвеолярного воздуха в кровь и СО2газа из крови в альвеолярный воздух осуществляется через легочную мембрану, или аэрогематический барьер Аэрогематический барьер включает следующие основные структуры: эпителий альвеолы +две основные мембраны интерстициальное (межклеточное) пространство эндотелий капилляра Газообмен в малом круге кровообращения происходит между альвеолярным воздухом и притекающей к легким венозной кровью, представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих переход кислорода внешней среды в кровь, а углекислого газа из крови в альвеолы. Перемещение газов (легкие — кровь) осуществляется под влиянием разности парциальных давлений и напряжений этих газов в каждой из сред организма.  Кровообращение в области альвеолы. Газообмен между альвеолой и капилляром. 27.Транспорт газов в кровью. Кривая диссоциация оксигемоглобина и ее изменения в различных условиях. В организме кислород и углекислый газ транспортируются кровью. Кислород, поступающий из альвеолярного воздуха в кровь, связывается с гемоглобином эритроцитов, образуя так называемый оксигемоглобин, и в таком виде доставляется к тканям. Свободный гемоглобин связывает водород и превращается в так называемый восстановленный гемоглобин. Углекислый газ, образующийся в тканях, переходит в кровь и поступает в эритроциты. Затем часть углекислого газа соединяется с восстановленным гемоглобином, образуя так называемый карбгемоглобин, и в таком виде углекислый газ и доставляется к легким. В легочных капиллярах бикарбонаты при помощи специального фермента карбоангидразы распадаются и выделяется углекислый газ. Отщепляется углекислый газ и от гемоглобина. Углекислый газ переходит в альвеолярный воздух и с выдыхаемым воздухом удаляется во внешнюю среду Кривая диссоциация оксигемоглобина и ее изменения в различных условиях. Насыщение артериальной крови оксигемоглобином соответствует Po2. Po2 при сатурации 50% (P50) обычно соответствует 27 мм.рт.ст. Кривая диссоциации смещается вправо при увеличении концентрации ионов водорода (Н+), увеличении в эритроцитах 2,3-дифосфоглицерата, повышении температуры (Т) и увеличении Pco2. Снижение уровня Н+, ДФГ, температуры и Pco2 вызывает смещение кривой влево. Гемоглобин, характеризующийся смещением кривой вправо, имеет пониженное сродство к кислороду, а гемоглобин, характеризующийся смещением кривой влево, имеет повышенное сродство к кислороду. 28. газообмен БКК Газообмен в большом круге кровообращения происходит между артериальной кровью и тканью, представляя собой совокупность процессов, обеспечивающих переход кислорода из крови в ткань, а углекислого газа из ткани в кровь. Перемещение газов (ткань — кровь) осуществляется также под влиянием разности парциальных давлений и напряжений этих газов в каждой из сред организма. В артериальной крови, притекающей к тканям, напряжение кислорода выше, чем в тканях, а напряжение углекислого газа наоборот значительно ниже. Оно составляет 60 мм рт.ст. в ткани и 40 мм рт.ст. в плазме крови. В эритроцитах напряжение углекислого газа практически равно нулю При физических или эмоциональных напряжениях, различных заболеваниях, сопровождающихся усилением окислительных процессов в тканях, легочная вентиляция возрастает. Газообмен между тканями и кровью, кровью и легкими, легкими и внешней средой может в значительной степени нарушаться при различных заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы, крови. Следствием таких нарушений газообмена может явиться гипоксия — кислородное голодание тканей. 29. структурно-функциональная организация дыхательного центра в широком понимании и его отделы.опыт Люмедена. 30.нейрональная организация дыхательного центра и характеристика типов нейронов Дорсальная группа – (у нижнего угла ромбовидной ямки) в вентролатеральном отделе солитарного тракта, состоит из инспираторных нейронов – центр вдоха. Аксоны – к мотонейронам диафрагмального нерва,вентральное дыхат.ядро, образуя возбуждающие синапсы на инспираторных и тормозные – на экспираторных. Вентральная группа – в области обоюдного ядра и до 2-го шейного сегмента, разделяется на 2 части: 1) Ростральная часть- из инспираторных нейронов (мышцы вдоха) 2) Каудальная часть – из экспираторных нейронов – иннервируют межреберные мышцы (40%) и мышцы брюшной стенки (60%), здесь же находятся нейроны блуждающих нервов 31.механизмы ритмообразования дыхания 33. функциональная система регуляции газового гомеостаза  Показатели газового гомеостаза для артериальной крови РО2 - 100 мм рт. ст. и РСО2 - 40 мм рт ст. +Газовый гомеостаз поддерживается на относительно постоянном уровне как при различных изменениях внешней среды (изменение атмосферного давления, состава вдыхаемого воздуха), так и при различных функциональных состояниях организма ( физическая работа, эмоциональное напряжение и др.). Функциональная система газового гомеостаза, как и любая функциональная система, включает в себя: Центральное звено или управляющее устройство, представлено структурами, обеспечивающими нервный и гуморальный механизмы регуляции. Со стороны ЦНС - это прежде всего соответствующие центры продолговатого мозга, а также эмоциогенные области лимбико-ретикулярного комплекса и кора больших полушарий. Периферическое звено или объект управления – это разные физиологические системы, которые могут принимать участие в достижении полезного результата. Прежде всего, это система дыхания, а именно внешнего дыхания, регулируемыми параметрами которой являются глубина и частота дыхательных движений, изменение которых приводит к изменению объёма легочной вентиляции. Полезный результат или цель управления – это поддержание на относительно постоянном уровне напряжения в артериальной крови О2 и СО2. Рецепторы результата, от которых по каналам обратной связи управляющее устройство получает информацию о том, достигнут полезный результат или надо внести в работу периферического звена соответствующие коррективы. Обратная афферентация осуществляется как по нервному каналу от периферических хеморецепторов, так и по гуморальному – действие СО2 или водородных ионов на центральные хеморецепторы, расположенные в дыхательных областях продолговатого мозга. |