1. Понятие о физической рефракции. Единица измерения физической рефракции, её характеристика

Скачать 383.68 Kb. Скачать 383.68 Kb.

|

|

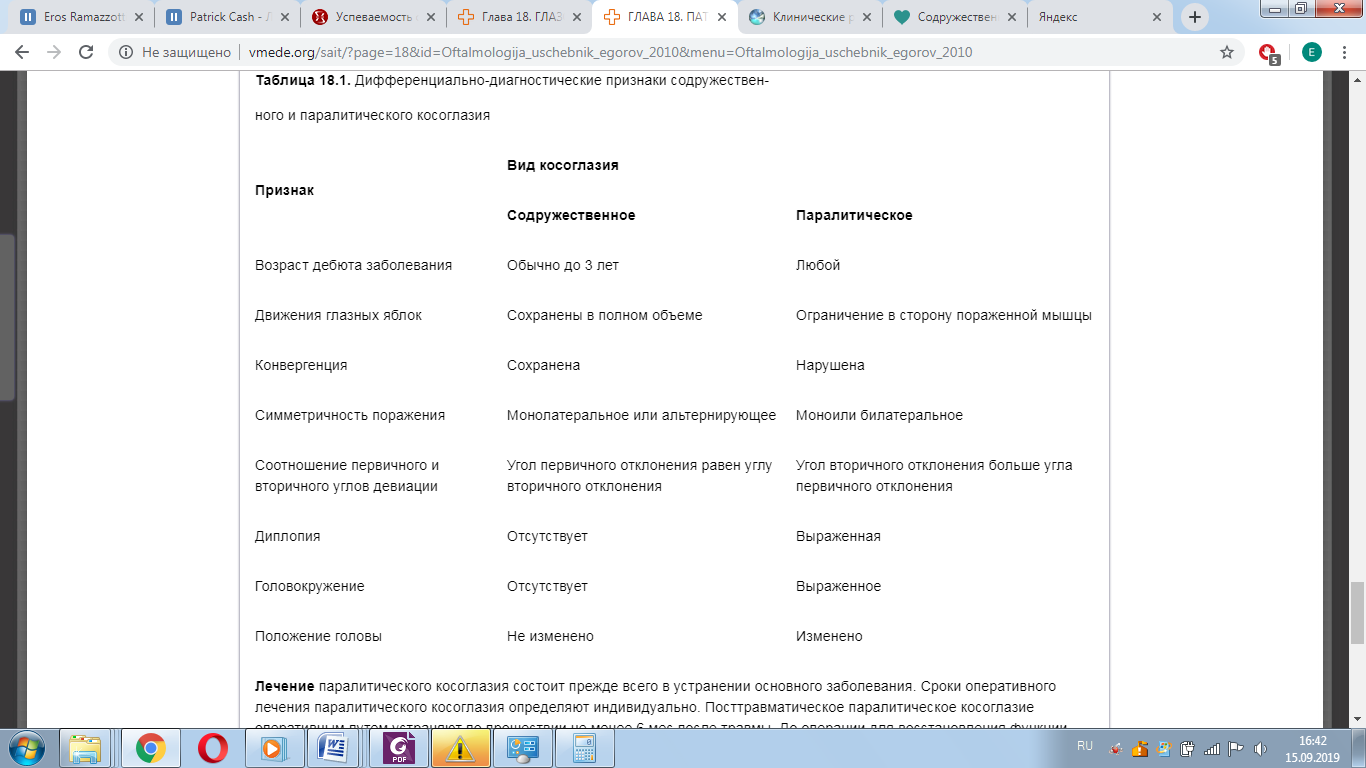

Третий этап - тренировка фузионного рефлекса (диплоптика). Диплоптика направлена на развитие способности преодолевать диплопию путем восстановления зрительной фиксации макулами обоих глаз. Искусственную диплопию создают с помощью назначения призматических очков после достижения правильного положения глаз. При недостаточной эффективности плеопто-ортопто-диплоптического лечения, которое обычно проводят в течение 1,5-2 лет, прибегают к хирургическому лечению. Оперативное лечение по поводу косоглазия заключается в ослаблении действия сильной мышцы (той, в сторону которой отклонен глаз) и усиления действия слабой мышцы (противоположной). Ослабление действия мышцы добиваются путем ее удлинения или перемещения места прикрепления кзади. Усиления действия мышцы добиваются путем ее укорочения (резекции) или перемещения места прикрепления кпереди. После операции продолжают плеопто-ортоп- тодиплоптическое лечение, которое направлено на дальнейшее повышение остроты зрения и формирование бинокулярного зрения. Профилактика Профилактика развития содружественного косоглазия заключается в раннем выявлении аметропий. У детей, у которых высок риск развития аметропий (тяжелое течение беременности и родов у матери, наличие аметропий у родителей и т.д.), исследовать рефракцию необходимо в течение первых 3-4 мес жизни. У остальных детей оценку рефракции проводят в течение 6-12 мес жизни. Очень важно обращать внимание на наличие координированного движения глазных яблок у ребенка (в норме с 2-3 мес жизни движения глаз становятся сочетанными). Кроме того, следует соблюдать гигиенические требования, необходимые для нормального развития органа зрения (нельзя подвешивать игрушки на близком расстоянии от глаз и т.п.). 20. Паралитическое косоглазие, причины, клиника, лечение, прогноз. Паралитическое косоглазие - обусловлено нарушением функции одной или нескольких глазодвигательных мышц, при этом ограничено или отсутствует движение глаза в сторону пораженной мышцы. Причины появления паралитического косоглазия - парезы и параличи глазодвигательных мышц. Нарушение функции глазодвигательных мышц возникает вследствие различных поражений: центральных (токсического поражения, опухоли, воспаления, ишемии, травмы головного мозга) или периферических (опухоли, воспаления, травмы орбиты с повреждением иннервирующих нервов или непосредственно самих мышц). Признаки паралитического косоглазия следующие: - ограничение или отсутствие движения глазного яблока в сторону пораженной мышцы; - угол вторичного отклонения (здоровый глаз) больше угла первичного отклонения (косящий глаз); - выраженная мучительная диплопия (вынужденный поворот головы в сторону пораженной мышцы уменьшает двоение). Лечение паралитического косоглазия состоит прежде всего в устранении основного заболевания. Сроки оперативного лечения паралитического косоглазия определяют индивидуально. Посттравматическое паралитическое косоглазие оперативным путем устраняют по прошествии не менее 6 мес после травмы. До операции для восстановления функции мышцы применяют физиотерапевтическое лечение (тепловые процедуры, электрофорез, электростимуляцию), а для уст- ранения диплопии назначают призматические очки. 21. Дифференциальный диагноз паралитического и содружественного косоглазия. Паралитическое косоглазие - обусловлено нарушением функции одной или нескольких глазодвигательных мышц, при этом ограничено или отсутствует движение глаза в сторону пораженной мышцы. Содружественное косоглазие - постоянное или периодическое отклонение одного из глаз от совместной точки фиксации с нарушением функции бинокулярного зрения.  22. Нистагм: причины, классификация, клиника, диагностика, лечение, прогноз. Нистагм - тяжелая форма глазодвигательных нарушений, проявляющаяся в самопроизвольных колебательных движениях глаз и сопровождающаяся значительным снижением остроты зрения - слабовидением. Развитие нистагма может быть обусловлено воздействием центральных или местных факторов. Нистагм обычно возникает при врожденном или рано приобретенном снижении зрения в связи с различными заболеваниями глаз (помутнения оптических сред, атрофия зрительного нерва, альбинизм, дистрофия сетчатки и др.), в результате чего нарушается механизм зрительной фиксации. При некоторых разновидностях нистагма сохраняется достаточно высокая острота зрения, в таких случаях причина его развития состоит в нарушениях регуляции глазодвигательного аппарата. ЧМТ, Опухоли, Интоксикация, снижение зрения. КЛАССИФИКАЦИЯ: В зависимости от направления колебательных движений различают горизонтальный (наиболее часто наблюдаемый), вертикальный, диагональный и вращательный нистагм по характеру движений - маятникообразный (при равной амплитуде колебательных движений), толчкообразный (при разной амплитуде колебаний: медленной фазы - в одну сторону и быстрой - в другую) смешанный (проявляются то маятникообразные, то толчкообразные движения). Толчкообразный нистагм называют лево или правосторонним в зависимости от направления его быстрой фазы. При толчкообразном нистагме отмечается вынужденный поворот головы в сторону быстрой фазы. Этим поворотом больной компенсирует слабость глазодвигательных мышц, и амплитуда нистагма уменьшается, поэтому, если голова повернута вправо, слабыми считаются «правые» мышцы: наружная прямая правого глаза и внутренняя прямая левого глаза. Такой нистагм называют правосторонним. Нистагм может быть крупнокалиберный (с амплитудой колебательных движений глаз более 15o), среднекалиберный (с амплитудой 15-5o), мелкокалиберный (с амплитудой менее 5o). ДИАГНОСТИКА: Для определения амплитуды, частоты и характера колебательных нистагмоидных движений используют объективный метод исследования - нистагмографию. При отсутствии нистагмографа характер амплитуды нистагма можно определить по степени смещения светового рефлекса от офтальмоскопа на роговице. Если световой рефлекс при колебательных движениях глаз перемещается от центра роговицы до середины расстояния между центром и краем зрачка, говорят о мелкокалиберном, мелкоразмашистом нистагме, если выходит за эти пределы - крупнокалиберном. Если движения обоих глаз неодинаковы, такой нистагм называют диссоциированным. Он наблюдается крайне редко. При обследовании больных с нистагмом важны результаты электрофизиологических исследований (электроретинограмма, зрительные вызванные потенциалы и др.), позволяющие уточнить диагноз, определить степень органических поражений, наличие амблиопии и определить тактику лечения. При нистагме остроту зрения каждого глаза исследуют в очках и без очков, при прямом и вынужденном положении головы. В этом положении амплитуда нистагма обычно уменьшается и острота зрения становится выше. Этот критерий используют для решения вопроса о целесообразности выполнения оперативного вмешательства на глазодвигательных мышцах. Важно определить остроту зрения при двух открытых глазах (в очках и без очков), так как при бинокулярной фиксации амплитуда нистагма также уменьшается и острота зрения становится выше. Рефрактометрия. Диагностика проводится с целью установления типа клинической рефракции. У больных нистагмом часто возникает нарушение способности к аккомодации, миопия. Редко диагностируют гиперметропию. КТ головного мозга. Компьютерная томография применяется для выявления патологических новообразований или признаков дислокации структур головного мозга, что может лежать в основе возникновения патологии. ЛЕЧЕНИЕ: Система мер по повышению зрительных функций при нистагме включает тщательно подобранную оптическую коррекцию для дали и близи. Необходим также подбор средств специальной коррекции (лупы, очки-гиперокуляры), использование проекционных увеличителей. При альбинизме, дистрофии сетчатки, частичной атрофии зрительных нервов целесообразен подбор защитных и повышающих остроту зрения цветных светофильтров (нейтральных, желтых, оранжевых, коричневых) той плотности, которая обеспечивает наибольшую остроту зрения. При нистагме нарушается также аккомодационная способность и отмечается относительная амблиопия, поэтому назначают плеоптическое лечение и упражнения по тренировке аккомодации. Полезны засветы через красный фильтр (на монобиноскопе), избирательно стимулирующие центральную зону сетчатки, стимуляция контрастно-частотными и цветовыми тест-объектами (прибор «Иллюзион», компьютерные упражнения по программам «Зебра», «Паучок», «Крестики»,«EYE»). Эти упражнения можно выполнять последовательно для каждого глаза и при двух открытых глазах. Весьма полезны бинокулярные упражнения и диплоптическое лечение (способ «диссоциации», бинариметрия), также способствующие уменьшению амплитуды нистагма и повышению остроты зрения. Медикаментозную терапию при нистагме используют для улучшения питания тканей глаза, сетчатки (сосудорасширяющие препараты, комплекс витаминов). Рекомендовано применение нейротропных препаратов из группы противосудорожных, противоэпилептических лекарственных средств. Хирургическое лечение нистагма проводят для уменьшения колебательных движений глаз. При толчкообразном нистагме, когда диагностируют вынужденный поворот головы с повышением остроты зрения и уменьшением амплитуды нистагма в этой позиции («зона покоя»), цель операции - перенести «зону покоя» в срединное положение. Для этого ослабляют более сильные мышцы (на стороне медленной фазы) и усиливают более слабые мышцы (на стороне быстрой фазы). В результате выпрямляется положение головы, уменьшается нистагм, повышается острота зрения. |