1. Предмет и задачи исторической геологии. Её связь со смежными дисциплинами. Ее предмет

Скачать 1.25 Mb. Скачать 1.25 Mb.

|

|

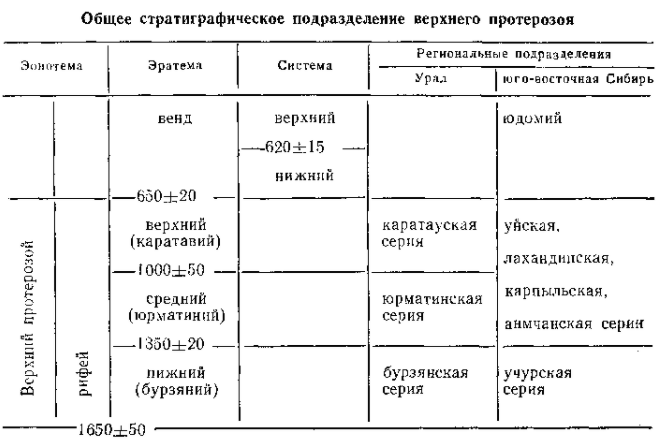

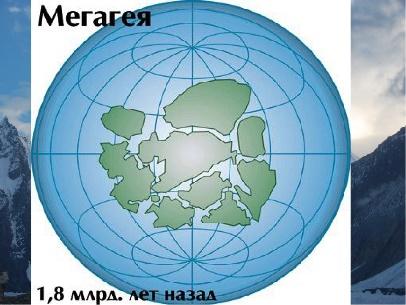

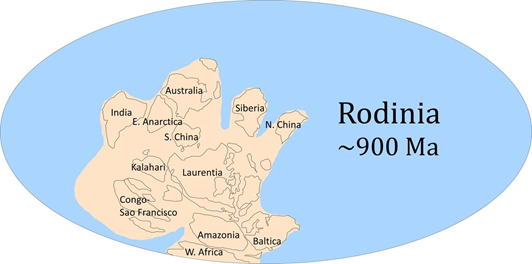

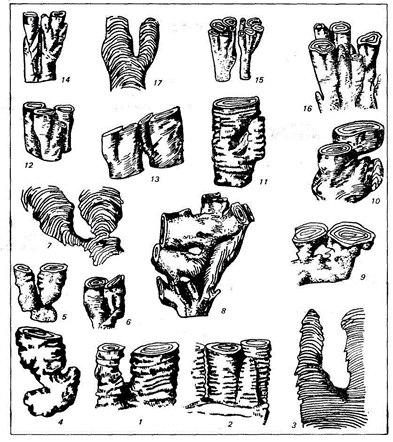

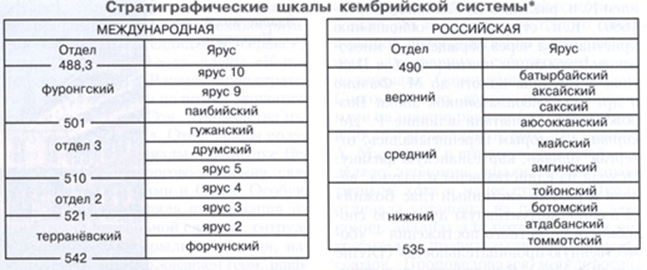

29. Гипотезы происхождения Земли и других планет Солнечной системы. Гипотезы происхождения Луны. В настоящее время предполагается, что Вселенная образовалась около 20 млрд лет тому назад в результате Большого взрыва, породившего облачные скопления водорода и гелия. Согласно современным космогоническим представлениям, исходное газопылевое протосолнечно-протопланетное облако образовалось из межзвёздного газа и скопления пыли, характерных для нашей и других галактик. Происхождение же вещества этих скоплений связано с взрывами крупных звёзд, в несколько раз по массе превышающих массу Солнца и полностью прошедших свой эволюционный путь. Обычно финальные взрывы таких крупных звёзд называют вспышками «сверхновых» звёзд, поскольку на короткое время их светимость возрастает в миллиарды раз, и они становятся наиболее яркими объектами в своих галактиках. Формирование Солнца Земли и других планет произошло на временных рубежах 4.6-4.45 млрд назад в результате «холодной» аккреции газопылевого протопланетного облака, образовавшегося после взрыва гигантской звезды с коротким периодом жизни, предшественницы Солнечной системы, масса которой в десятки раз превышала солнечную. Согласно А.А. Маракушеву, образовавшееся при взрыве раскаленное газовое облако полностью превратилось при охлаждении в особенно быстро вращающийся диск протосолнечной небулы (газа с космической пылью). Возникшие на ее основе ледяные планетозимали в результате аккреции сформировали все разнообразие Солнечной системы, наблюдаемое в настоящее время. В периферической области образовались небольшие кометы, а также планеты Плутон и Харон. Из-за небольшого размера они остались на примитивном уровне развития. В отличие от них в планетах сосредоточились более крупные массы ледяного вещества с железосиликатной пылью. Благодаря массивности, планеты подверглись гравитационному сжатию, плавлению и расслаиванию на железокаменные ядра и флюидные оболочки, с быстрым вращением которых связано формирование спутниковых систем планет. В околосолнеч- ной туманности, поддерживаемой вращением, происходила конденсация вещества. Всё больше пылевых частиц накапливалось в плоскости эклиптики, соединяясь путём неупругого соударения (аккреции) в гравитационно-связанные комки – планетозимали, зародыши планет. Вблизи Солнца из-за высокой температуры происходило испарение легких веществ, оттеснявшихся к периферии. Сохранялись преимущественно жаропрочные металлические частицы, из которых затем образовались плотные и мелкие внутренние планеты – Меркурий, Венера, Земля, Марс. Во внешних областях Солнечной системы с относительно низкими температурами концентрировались громадные массы легких веществ – водорода, гелия, метана, аммиака, углекислоты и других. Здесь сформировались планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Астероиды и кометы представляют собой первичное вещество, не вошедшее в состав планет или образовавшееся при их разрушении. Судя по составу и сравнительно небольшой массе атмосферы и гидросферы, Земля, как и другие планеты земной группы, формировались из вещества, почти полностью потерявшего все газовые составляющие. В земной атмосфере исключительно мало даже тяжёлых первичных благородных газов. Кроме того, земное вещество резко обеднено гидросиликатами, карбонатами, серой и её соединениями, щелочными и другими легкоплавкими металлами. Относительно образования двойной планеты Земля-Луна существует ряд гипотез. Последняя на настоящее время из них разработана О.Г Сорохтиным и С.А. Ушаковым. Согласно этим авторам, именно Луна как спутник нашей планеты послужила тем спусковым механизмом, который запустил и существенно активизировал тектоническое развитие молодой Земли в самом начале архея. Кроме того, Луна «раскрутила» нашу планету, определила своей орбитой захвата наклон оси её вращения. Авторы разработали новую модель образования Луны за счёт приливного разрушения на пределе Роша более массивной планеты – Протолуны. Эта модель объясняет практически всю совокупность современных знаний о составе, строении и истории развития естественного спутника нашей планеты, а также происхождение осевого вращения Земли и реально существующего распределения моментов количества движения между Луной и Землёй. 30. Догеологическая история Земли. Лунная стадия. Для характеристики доархейского этапа нет никаких фактических данных, всё базируются на общих соображениях и на сравнительном анализе с другими планетами. Начало этапа связано с распадом протоЛуны, выпадение значительной части ее обломков на землю, образование на околоземной орбите молодой Луны за счёт внешнего приливного горба разрушенной планеты. Считается, что аккреция длилась более 100 млн лет, а соударение планетезималей сопровождалось значительным тепловыделением, что привело к разделению на мантию и жидкое ядро. Некоторые пишут что в течение всей лунной стадии Земля была холодной и пассивной в тектоническом отношении, однородной. Основным результатом гравитационной дифференциации вещества на Земле является выделения в ней тяжёлого ядра. В результате приливной энергии, вызванной близким положением Луны, начались эндогенный разогрев и плавление недр. Из-за огромных приливов происходили непрерывные землетрясения, которые оказывает разрушительное действие на любой рельеф. Это привело к саморазвитию земли, образованию земного ядра, мантии, земной коры, астеносферы, гидросферы и атмосферы. В Лунную стадию образовалась первичная земная кора базальтового состава. Поверхность земли в лунную стадию напоминала нынешнюю поверхность Луны с её кратерами различных размеров. Для Лунной стадии типично формирование кольцевых структур и тектонических элементов земли различного ранга и происхождения, свидетельствующих о наличии у планеты твердой оболочки. Энергичные вулканизм породил первичную атмосферу, ставшую защитой от метеоритной бомбардировки. Атмосфера с её парниковым эффектом сыграла выдающуюся роль в мобилизации материала в источниках сноса , который заполнил осадочные бассейны. 31. Возникновение атмосферы и её развитие в докембрии. Согласно наиболее распространённой теории, атмосфера Земли на протяжении истории последней перебыла в трёх различных составах. Первоначально она состояла из лёгких газов (водорода и гелия), захваченных из межпланетного пространства. Это так называемая первичная атмосфера. На следующем этапе активная вулканическая деятельность привела к насыщению атмосферы и другими газами, кроме водорода (углекислым газом, аммиаком, водяным паром). Так образовалась вторичная атмосфера. Эта атмосфера была восстановительной. Далее процесс образования атмосферы определялся следующими факторами: утечка легких газов (водорода и гелия) в межпланетное пространство; химические реакции, происходящие в атмосфере под влиянием ультрафиолетового излучения, грозовых разрядов и некоторых других факторов. Постепенно эти факторы привели к образованию третичной атмосферы, характеризующейся гораздо меньшим содержанием водорода и гораздо большим — азота и углекислого газа (образованы в результате химических реакций из аммиака и углеводородов). Атмосфера образовалась из летучих веществ выделившихся при дифференциации вещества Земли. Первичная атмосфера нашей планеты по составу, вероятно, была близка к составу метеоритных и вулканических газов. Выделялись CH 4, CO, CO2, H3BO3, NH3 S, H2S, HCl, HF и небольшое количество инертных газов. В какой-то мере первичная атмосфера была аналогична современной атмосфере Венеры (содержание СО2 ориентировочно составляло 98 %, аргона 0,19 %, азота – 1,5 %). Первичная атмосфера Земли имела восстановительный характер и была практически лишена свободного кислорода. Только незначительная его часть возникала в верхних слоях атмосферы в результате диссоциации молекул углекислого газа и воды. В настоящее время утвердилось общее мнение о том, что на определенном этапе развития Земли ее углекислая атмосфера перешла в азотно-кислородную. Однако остается неясным вопрос относительно времени и характера этого перехода – в какую эпоху истории биосферы произошел перелом, был ли он быстрым или постепенным. В настоящее время получены данные о наличии свободного кислорода в докембрии. Присутствие высокоокисленных соединений железа в красных полосах железных руд докембрия свидетельствуют о наличии свободного кислорода. Состав атмосферы изменялся постоянно и регулировался как процессами дегазации мантии, так и физико-химическими факторами, которые имели место на поверхности Земли, включая остывание и соответственно снижение температуры окружающей среды. Кроме того в формировании атмосферы принимали участие живые организмы. В раннем докембрии практически весь освобожденный кислород быстро поглощался земной корой с формированием железистых кварцитов, а также вулканическими сернистыми газами первичной атмосферы. Закисное железо в докембрийских морях явилось главным поглотителем кислорода, когда фотосинтезирующие морские организмы поставляли свободный молекулярный кислород непосредственно в водную среду. После того, как докембрийские океаны очистились от растворенного железа, свободный кислород стал накапливаться в гидросфере и затем в атмосфере. Новый этап в истории биосферы характеризовался тем, что в атмосфере 2000 – 1800 млн. лет назад отмечалось увеличение количества свободного кислорода и установилось его постоянное содержание. Поэтому окисление железа переместилось на поверхность древних континентов в область коры выветривания, что и привело к формированию мощных древних красноцветных толщ. 32. Возникновение гидросферы и её развитие в докембрии. Составные части атмосферы, как и гидросферы Земли, являются летучими веществами. По имеющимся данным, пары воды и газы атмосферы возникли в недрах Земли и поступили на ее поверхность в результате внутреннего разогрева вместе с легкоплавкими веществами первичной мантии в процессе вулканической активности. Происхождение вод гидросферы также неразрывно связано с историей летучих веществ. Выделение последних взаимосвязано с магматическими процессами, т.е. каждое излияние базальтовой или андезитовой лавы приносило на поверхность Земли определенную порцию воды. Количество такой, ювенильной воды при извержениях современных вулканов колеблется обычно в пределах 3-5 %, а в ряде случаев до 8 % по отношению к массе излившихся пород. Поверхность новорожденной Земли превышала 1000С, и вода некоторое время в парообразном состоянии формировала атмосферу. При падении температуры ниже 1000С, что вероятно происходило в полярных областях, началась конденсация воды и образование первичных водоемов. Условия поверхности планеты стали подчиняться широтной зональности в связи с особенностями распределения солнечной радиации. В течение позднего докембрия (1800-570 млн. лет тому назад) океанические воды по составу приблизились к современным. К началу архея протоконтинентальная кора выступала над поверхностью мелководного протоокеана отдельными островами, а эти острова, стали ядрами будущих материков. В среднем и позднем архее 3,5-2,5 млрд. лет назад появилась первая Пангея. Возникает процесс метаморфизма, Мощность континентальной коры достигает уже 30-35 км. А ее площадь составляет не менее 70 % от общей площади современной континентальной коры. Появляется процесс субдукции. Возникает первичный океан эпиархейская Панталасса, менее глубокий чем современный мировой океан. На стыке архея и протерозоя Пангея распадается. На ее осколках уже дифференцируются платформы и складчатые области. В протерозое на континентах появляются рифтогенные структуры, протосинклинали, авлакогены, разломы и другие геологические структуры. В среднем протерозое (1,7-1 млрд. лет назад) образуется вторая Пангея, распавшаяся в конце протерозоя, активизируется вулканизм 33. Происхождение жизни и эволюция биосферы в докембрии. Жизнь зародилась в раннем архее и была представлена прокариотами – одноклеточными организмами. Они прошли сложный путь развития и к середине архея существовали две самостоятельные ветви – бактерии и цианобионты (сине- зеленые водоросли). В мелких ваннах, сильно прогретых солнцем, в бескислородной среде в условиях парникового эффекта могли возникнуть высокополимерные нуклеиновые кислоты, обладающие способностью синтезировать себе подобные образования. Первоначально возникли коацерватные капли, через которые был возможен обмен веществ с окружающей средой. Затем образовались протобионты, потом дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) – основной материал для формирования клеток. Когда появилась возможность копирования белков была преодолена граница между неживым и живым мирами. Первыми живыми организмами являлись бактерии, превращавшие неорганические соединения в органические, используя солнечный свет. Среди организмов были автотрофные, использующие неорганическое вещество, и гетеротрофные, питающиеся автотрофами, в том числе сапрофаги, существующие за счёт разлагающихся органических остатков. Строматолиты – это скорлуповатые карбонатные корочки, нарастающие друг на друга и слагающие иногда крупные рифоподобные постройки. Онколиты – образования из карбонатных желваков концентрически-скорлуповатой текстуры. В раннем протерозое появились первые многоклеточные (простейшие губки, кишечнопо- лостные). Деятельность синезеленых водорослей привела к появлению кислорода в атмосфере и гидросфере. В позднем протерозое отмечается три этапа развития органической жизни. Первый этап связан с началом позднего протерозоя, когда появились эукариоты. Второй этап начался в среднем рифее. Появились примитивные многоклеточные организмы среди растений и животных. Третий этап характеризуется становлением основных типов животного мира, в первую очередь, многоклеточных. Вендская фауна и флора отличалась большим разнообразием и богатством многоклеточных и одноклеточных форм. Фауна представлена примитивными кишечнополостными (медузы, полипы, морские перья), червями, животными, близкими к членистоногим и иглокожим, флора только водорослями. Отличительной особенностью вендских форм является отсутствие минерального скелета. в течение докембрия появились и эволюционировали представители как растительного, так и животного царства. Вместе с тем наибольшее распространение группы органического мира получили в конце позднего протерозоя. 34. Особенности докембрийских пород и методы определения их возраста. Докембрийские образования обычно сильно дислоцированы, их отличает наличие сложных складок многих порядков. По тектоническим признакам в докембрийских разрезах возможно выделение ряда структурных этажей, свидетельствующих о проявлении ряда эпох складчатости. Исследователям приходится мириться с приблизительностью и неточностью расчленения и корреляции докембрийских образований по степени метаморфизма, глубине магматической и тектонической переработки, петрографическим особенностям пород. Для расчленения докембрия используются минералого-петрографические, геофизические, структурно- тектонические, а также радиогеохронологические методы исследований. Отложения позднего докембрия можно расчленять с помощью палеонтологического метода, поскольку в них имеются органические остатки. Геофизические методы обычно предваряют геологические. Для изучения докембрия широко используется метод выделения конкретных структурно- вещественных комплексов пород, отличающихся друг от друга по составу, условиям залегания, степени метаморфизма. Выясняют взаимоотношения этих комплексов, порядок залегания, условия образования. При этом большое значение имеют петрофизические методы. Для определения возраста пород используются радиогеохронологические методы. Однако следует помнить об ограничениях, поскольку мы имеем дело не с возрастом первичных пород, а минералами в них, образовавшихся, как правило, при метаморфизме. 35. История геологического развития Земли в архее. Тектоника: Появление воды в жидкой фазе. Первичная земная кора образовалась в ходе магматической дифференциации за счёт ударов космических тел и гравитационного перемещения вещества. Архейские структурно-вещественные комплексы вместе с протерозойскими образованиями слагают кристаллическое основание древних кратонов (древних платформ). Палеоархейский этап: наиболее древними породами архея являются «серые гнейсы». Осадконакопление сопровождалось интенсивным вулканизмом. Это накопление привело к созданию первых островков континентальной коры. Мезоархейский этап: развитие гранит-зеленокаменных областей. К концу среднего архея на поверхности Земли появились первые континентальные блоки, сохранившиеся в структуре земной коры. Неоархейский этап: гранит – зеленокаменные области слагают значительные площади докембрийских кратонов. К концу архея относится массовое появление новой ассоциации гранитов. В неоархее появились настоящие калиевые граниты, и даже щелочные породы. Физико – географические обстановки: В палеоархее земная кора представляла первичную выплавку базальтов, покрытых рыхлым покровом. Накопление осадков большой мощности. Большую роль среди них играли вулканогенные образования. Образовались гранитогнейсовые купола (нуклеары) – первые островки континентальной коры. Мезо-, неоархейский этапы характеризуются образованием многочисленных подвижных поясов, где было сосредоточено вулканогенно-осадочное осадконакопление, сопровождающееся масштабными излияниями эффузивов, преимущественно основного состава. Важной составляющей разрезов неоархея являются железистые кварциты. К концу архея вся образованная континентальная кора объединилась в первый суперконтинент – Моногею (Пангея 0). Климат: в начале архея температура атмосферы по разным оценкам составила от 90 до 150 градусов, но к середине архея понизилась до 60-90. (Палеоархей - возникла высокая температура атмосферы. В мезоархее температура вод Мирового океана поднялась до 70 градусов, а к рубежу 3,2 млрд лет – до 90 градусов.) Дальнейшее понижение температуры привело к появлению оледенений. Образование Мирового океана в мезоархее, зарождение жизни привели к процессу изменения состава атмосферных газов. Полезные ископаемые: начало формирования древнейших эндогенных рудных месторождений. 36. История геологического развития Земли в палеопротерозое. Палеопротерозой — геологическая эра, часть протерозоя, начавшаяся 2,5 миллиарда лет назад и окончившаяся 1,6 миллиарда лет назад. Палеопротерозой разделён на четыре эпохи (от наиболее поздней до наиболее ранней): • Статерий; • Орозирий; • Рясий; • Сидерий. Тектоника: Выделяется два основных типа структур – стабильные жесткие блоки (протоплатформы) и подвижные пояса. Последние начали возникать на рубеже 2,2 млрд лет в результате раскола суперконтинента. Формирование подвижных поясов происходило в результате рифтинга. Магматизм свидетельствует о повышенном тепловом потоке, образованию мантийных плюмов. В мелководных бассейнах происходило накопление железистых кварцитов за счёт массовой мобилизации железа и кремния из кор выветривания. В подвижных протерозойских поясах начали накапливаться вулканогенно-осадочные толщи. В зоне контакта чехла с фундаментов возникли гранитогнейсовые купола. Основным результатом тектонической активности - образование нового суперконтинента – Пангеи I (или Мегагеи). Свидетельствами формирования такого суперконтинента являются: 1-замыкание практически всех бассейнов с океанической корой к концу этапа. 2-преобладание в конце палеопротерозоя континентальных условий на большей части плошади древних кратонов: 3- развитие мошных краевых вулкано-плутононических поясов по их периферии в Северной и Южной Америке, Европе (Скандинавия), Сибири. Этому континенту противостоял единый океан — Мегапанталасса. Физико-географические обстановки: Снижение температур до современных. В атмосфере преобладает азот. Возникновение свободного кислорода в атмосфере. Развитие фитопланктона, в массовом количество генерирующего кислород. С этим связано одно из самых сильных вымираний в начале палеопротерозоя, произошедшее из-за фотосинтезирующих существ. Кислородная катастрофа случилась из-за перенасыщения пространства кислородом. Ведь все существовавшие тогда организмы не потребляли кислород для того, чтобы выжить, а повышение соотношения кислорода, было способно полностью истребить их. В это время происходит первая стабилизация континентов и появление эукариот. В начале палеопротерозоя, 2,4—2,1 млрд лет назад, произошёл самый длительный и холодный ледниковый период — гуронское оледенение. Покровным оледенением были охвачены многие щиты того времени. Осадконакопление: в складчатых поясах осадочно-вулканогенные толщи, на протоплатформах – осадочные образования. Терригенные породы представлены континентальными и морскими разностями. Среди терригенных морских образований распространены мелководно- и прибрежно-морские отложения. Полезные ископаемые: железные руды, связанные с железистыми кварцитами. Встречаются руды металлов группы желез – марганца, кобальта и никеля, титана и хрома, ванадия; месторождения хромитов и медно-никелевых руд, медные руды. Обильное раннепротерозойское золото и уран. Отмечаются алмазоносные россыпи. 37.История геологического развития Земли в мезопротерозое. Мезопротерозой принято разделять на три периода: Калимийский период – 1600-1400 миллионов лет назад. В этот период расширились осадочные чехлы, появились новые континентальные плиты после отложения осадков на кратонах. В калимийский период произошел распад континента Колумбии. Экстазийский период – 1400-1200 миллионов лет назад. В этот период продолжилось расширение осадочных чехлов и интенсивное осадконакопление. Появляются одни из самых древних на Земле, открытых наукой, многоклеточных – красные водоросли. Они были обнаружены в породах возрастом 1200 миллионов лет с канадского острова Сомерсет. Стенийский период – 1200-1000 миллионов лет назад. Характеризуется активным формированием полиметаморфических поясов, рождением суперконтинента Родиния. В данном периоде развиваются эукариоты – ядерные организмы, первыми в мире ставшие размножаться половым путем. В эпоху мезопротерозоя произошло несколько важных событий, которые спровоцировали изменения, повлекшие за собой формирование облика современной планеты: В этот период образовались континенты, существующие и по сей день. Ученые могут гипотетически предполагать, что существовали некие протоконтиненты, которые впоследствии распались, образовав современные части суши. Следы этих древних континентов открыты в геологических слоях более старшего, чем в эпоху мезопротерозоя, возраста. В мезопротерозое распался гипотетический континент Колумбия, который сформировался в предыдущем палеопротерозое. Его части сегодня обнаруживаются в Северной Америке, Балтике, Украине, Австралии, Сибири, Монголии, Корее, Африке и т. д. Учёные предполагают, что в мезопротерозое сформировался новый гипотетический суперконтинент Родиний, который распался в конце эры. Ещё одним заметным явлением мезопротерозойской эры стало развитие полового размножения у живых организмов. Считается, что именно в этот период у эукариот сформировался новый процесс производства организмов, которые появлялись из специальных половых клеток. Это стало важным событием в процессе эволюции организмов. Разница между современным миром и мезопротерозоем заключается только в расположении континентов и некоторых очертаниях. 38. История геологического развития Земли в неопротерозое. 1650(±50) – 650 (±20) млн. лет назад. Стратиграфическое расчленение и стратотипы  Стратотипы верхнепротерозойской эонотемы (состоит из 3ёх серий): Бурзянская серияподразделяется на айскую (сложена полимиктовыми и аркозовыми песчаниками, туфогенами, конгломератами и пр.1700-200м), саткинскую (доломиты, отчасти известняки с прослоями сланцев до 2400 м) и бакальскую(филлитовидные сланцы с прослоями доломитов и известняков 1300 м) свиты. Юрматинская серия: машакская свита (субаэральные основные и кислые вулканиты, конгломераты 2300 м), зигальгинская свита (серые кварцитопесчаники, кварциты с прослоями филлитизированных алевролитов 200-1100 м), зигазино-комаровская свита (различные филлитовидные сланцы, алевролиты, доломиты, известняки 800-1600 м), авзянская свита (доломиты, известняки, песчано-глинистые породы 1100-1650 м). Каратавская серия: зильмердакская (аркозовые и кварцевые песчаники с линзами галечных конгломератов и гравелитов 1000-3000 м), катавская (пестроцветные известняки и мергели 250-600 м), инзерская (алевролиты, сланцы, песчаники с глауконитом 150-800 м), миньярская (доломиты, реже известняки с прослоями и линзами кремней 400-800 м), укская (известняки, онколиты, пелитоморфные и обломочные кварцевые песчаники и алевролиты), криволукская (алевролиты и глинистые сланцы 250-400 м). Палеотектоника и палеогеография позднего протерозоя К началу позднего протерозоя было сформировано порядка 50-75% современной континентальной коры. Есть основания предполагать существование суперконтинента Пангея I (или Мегагея), состоявшего из блоков конт. коры в условиях умеренных поднятий.  Пангея I существует с многочисленными областями растяжения, но разрыва коры не происходит. Некоторые участки платформ были заняты плоскими впадинами, заполнявшимися осадками озёрно-аллювиального или мелководно-морского генезиса. Конец раннего рифея отмечен слабыми складчатыми образованиями, метаморфизмом, внедрением гранитных плутонов. В среднем рифее процессы разрушения Пангеи I заметно усилились; продолжили своё развитие платформенные впадины. Средний рифей характеризуется усилением распада Пангеи I, а также его окончанием, характеризующимся новой консолидацией значительных площадей суперматерика. Поздний рифей (вторая половина позднего протерозоя) Поздний рифей, особенно его вторая половина, начиная с 850 млн. лет назад, - одна из критических эпох в истории Земли, эпоха распада Пангеи I и начала расширения (уже) палеозойских океанов. Пангея I раскалывается на 2 части: 1) Лавразия (на севере) 2) Гондвана (на юге) Данные континенты впоследствии сами подверглись множественным расколам. В середине рифея начался распад Родинии (800-750 млн. лет назад). Первичный океан Панталасса «расплывается» на ряд океанических бассейнов:  Протояпетус; 2) Прототетис; 3) палеоазиатский; 4) Протопасифик + ряд миниокеанов в пределах Западной Гондваны. В этих океанах из-за субдукции появлялись многочисленные вулканические дуги. В венде и, далее, в кембрии происходит «спаивание» Западной Гондваны (Ю. Америка+Африка), а уже в раннем кембрии Восточная и Западная Гондвана объединились в цельную Гондвану, которая просуществовала до середины карбона (320 млн. лет назад), когда она вошла в состав Пангеи Вегенера. В ряде место имело место «расплытие» окраинных морей. Климатическая зональность Наличие мощных толщ высокомагнезиальных известняков и доломитов говорит о тёплом морском климате Средние температуры для 1,3-1,2 млрд лет (40-500) Красные терригены+эвапориты маркируют области с аридным климатом В конце рифея происходит похолодание – в отложениях возраста 750-720 млн лет, а также 680-650 млн лет назад присутствую тиллиты Полезные ископаемые Ранний рифей: железные руды на Урале, С Корее; фосфориты Енисейского кряжа, Монголии, Индии; Медно-полиметаллические руды месторождения Маунт-Айза в Австралии; к осадочно-метаморфическим толщам – Ag Cu Cd Au Co Be Ta; к магматогенным – МПИ (U) в Канаде и Австралии. Средний рифей: железные руды на Урале, Енисейском кряже, Китае; МПИ Cu в Танзании, Намибии, С. Америке; полиметаллы в С. Америке с содержанием U Pb Zn Ag Au Wo Cu. Поздний рифей: Co Cu Cu+Pb Zn, алмазы, фосфориты, нефть, газ, Fe + полиметаллиды. Органический мир  В позднем протерозое широкое распространение получили эукариоты (организмы, клетки которых имели обособленное ядро). В позднем протерозое появились первые планктонные организмы. В среднем рифее появились и расселились примитивные многоклеточные организмы. В среднем рифее появляются акритархи (организмы, напоминающие споры растений) + строматолиты (остатки жизнедеятельности синезелёных водорослей), имеющие важное значение для стратиграфии. ←строматолиты (*) В раннем протерозое атмосфера становится насыщенной кислородом (оксигенизация); возникновение эукариотических форм жизни; появление простых многоклеточных; Франсвильская биота (2,1 млрд лет назад); Хайнаньская биота (1 млрд (?) – 840-740 млн. лет назад); появление многоклеточных водорослей (мезопротерозой); бурное развитие акритарх (поздний пр.); бурное развитие эукариотического планктона (ранний пр.); появление эдиакарской биоты и первых многоклеточных животных современной генерации (поздний рифей-ранний венд). 39. Полезные ископаемые докембрия. (Архей и Протерозой). Ранний протерозой очень богат полезными ископаемыми, особенно железными рудами, связанными с железистыми кварцитами. Встречаются также руды металлов группы железа – марганца в Бразилии и Африке, кобальта и никеля в Канаде, России, титана и хрома в Южной Африке, ванадия в Намибии. Месторождение хромитов и медно-никелевых руд обычно связаны с основными и ультраосновными породами. Золото и уран связаны с конгломератами серии Витватерсранд на юге Африки. Отмечаются алмазоносные россыпи в Индии, Гане и Гайане. Имеются многочисленные месторождения драгоценных камней, корунда, асбеста, графита, магнезита, каинитовых сланцев, мраморов, шунгитов и других полезных ископаемых. Поздний протерозой. Минерагенические процессы рифея во многом уникальны и определены специфическими обстоятельствами – колоссальной длительностью, монотонностью, однообразием тектонических режимов, общем доминировании обстановок дилатансии (авлакогенез). В рифее впервые появились настоящие высокоалмазные кимберлитовые диатремы, сформировались крупные аккумуляции титан-магнетитовых руд, связанных с анортозитами. Так же были крупнейшие месторождения урана, медных и полиметаллических руд, редких металлов и редких земель. К гранитоидам байкалид приурочены пегматиты и грейзены, содержащие вольфрам, олово и ниобит (Египет, Уганда, Индия, Австралия). В осадочных толщах вендского времени наиболее проявлено медное оруднение типа медистых песчаников(44,8% от общих запасов этого типа руд). Они слагают континентальные, дельтовые и прибрежно-морские отложения. Гл. минералы меди (халькопирит, борнит, халькозин). К вендско-кембрийской эпохе приурочен максимум накопления микрозернистых фосфоритов (форм. в миогеосинклинальных бассейнах, в условиях аридного климата). Медистые песчаники и сланцы. В Запандо-Конголезской зоне рифейские стратиформные месторождения меди приурочены к отложениям верхнерифеской-вендской системы Западного Конго, расчлененной на серии Бамба, Луила, Ниари, сланцево-известняковую, Мпиока, Инкиси. 40. История геологического развития Земли в кембрийском периоде. 541,0 (± 1,0) - 485,4 (± 1,9) млн лет назад Кембрийская система была впервые выделена в 1835 году Адамом Седжвиком и получила название от римского наименований Уэльса – Cambria. Он же выделил в системе 3 отдела. Нижний кембрий (по Седж.) состоял из хлоритов, местами слюдистых сланцев, кварцитов с подчинёнными слоями серпентинитов и белых зернистых известняков. Органические остатки в этих слоях отсутствуют. Среднекембрийские отложения представлены сланцами, конгломератами и порфиритами с остатками фауны, а верхнем кембрии преобладают известняки с обильными остатками фауны. Стратиграфическое расчленение и стратотипы Для кембрийской системы отложений принято ярусное деление нижнего и среднего отдела на основе материалов по Сибирской платформе: 1) Стратотипом алданского надъяруса считается разрез по реке Алдан у горы Томмот и выделяется по двум ярусам: томмотский и атдабанский (пестроцветные известняки).  Стратотип ленского надъяруса река Синяя и Ботома (органогенные битуминозные известняки с остатками многочисленных археоциат и трилобитов) 3) Нижний ярус среднего кембрия – амгинский – установлен на Сибирской платформе со стратотипом на реке Амге (светло-серые и белые массивные с обильными остатками трилобитов) 4) Стратотип майского яруса расплагается в Юдомо-Майском районе на востоке Сибирской платформы (зеленовато-серые и слоистые зелёные известняки с прослоями мергелей) 5) Нижний аюсокканский ярус назван по имени урочища Аюсокан (встречаются брахиоподы, конодонты) 6) Сакский ярус получил название от имени азиатских скифов Казахстана и характеризуется появлением новых родов и видов трилобитов. 7) аксайский ярус назван по долине Аксай (толщи плитчатых известняков с трилобитами семейства Sakkiidae, Ptychaspidae. Loganopeitinae). Палеотектоника Восточно-Европейская платформа: В раннем кембрии началось прогибание платформы с последующей трансгрессией моря, а в восточной части платформа представляла собой сушу. В конце раннего кембрия море отступает на запад и сохраняется только на северо-западе платформы В среднем кембрии новая трансгрессия с западо-северо-запада В позднем кембрии платформа – денудированная суша, за исключением северо-западного участка Сибирская платформа: 2.1 В кембрии почти вся покрыта водой, за исключением Алданского и Анабарского щитов 2.2 Мощнсоть отложений до 5 км, образуют хорошие разрезы 2.3 В центральной части – мелководье с накоплением карбонатных илов; рифов и археоциатовых известняков 2.4 В северо-восточной зоне – глинисто-карбонатные илы, известняки, мергели, глинистые породы, доломиты, пески. 2.5 В юго-западной зоне – карбонатные илы, гипсы, соли, терригены. В позднем кембрии море отступает на север. Северо-Американская платформа: 3.1 В раннем палеозое была приподнята, и море заливало также мощную часть 3.2 Отложений раннекембрийского возраста; средний кембрий – терриген, известняки; поздний кембрий до 300 м – песчаники, известняки, доломиты. 3.3 В раннем кембрии – суша 3.4 В среднем кембрии – трансгрессия и море проникло в западную и южную часть платформы 3.5 В позднем кембрии трансгрессия достигла максимума, затопив всю платформу, кроме Канадского щита Китайская платформа: 4.1 2/3 платформы под водой с накоплением карбонатных илов и известняков 4.2 В основании разреза залегают пески, содержащие фосфориты 4.3 Максимальная трансгрессия перепадает на вторую половину кембрия Северо-Атлантический подвижный пояс: 5.1 Северо-Атлантическая (Трамплинская зона): метаморфические породы (Норвегия и Шотландия), неметаморфизованные (Англия и Ирландия) 5.2 Мексикано-Аппалачская (Южные Аппалачи+Мексиканский залив): сильно метаморфизованные породы на севере общей мощностью порядка 1 км; Южный Уэльс в нижнем и среднем кембрии (1.5 км) сложен морскими терригенами с обильной фауной, а верхний кембрий – косослоистыми песчаниками со знаками ряби + брахиоподы и трилобиты Урало-Монгольский пояс: 6.1 Терригенные и вулканогенные ГП (1,5 км) с конгломератами в основании и линзами известняков с археоциатами 6.2 В осевой части Урала высокие хребты и лишь по краям – море 6.3 В позднем кембрии северные и южные моря соединились Казахско-Киргизская область: 7.1 В ранем кембрии гористый остров – результат байкальской складчатости 7.2 Западнее и южнее – копились конгломераты, песчаники, глинистые и карбонатные илы, восточнее – вулканогенно-осадочные породы Алтае-Саянская область: (Восточные и Западные Саяны, Тува, Кузбасский-Алатау, Салаир, Горный Алтай) 8.1 Отложения впадин: эффузивно-осадочные формации (кремнистые и углистые сланцы, терригенные породы с интрузиями гипербазитов (1,5 км) 8.2 На границе среднего и верхнего кембрия образуются обширные участки горной суши Казахско-Монгольская область: (Казахский мелкосопоник, Рудный Алтай через Джунгарию в Южную и Восточную Монголию в Забайкалье к Тихоокеанскому поясу) 9.1 Байкалиды Забайкалья и Северного Китая – обширные гористые участки суши, разделённые морями с архипелагами островов 9.1 Отложения представлены спилитами -, лавы подводного излияния - (10 км), выше – карбонатно-терригенные толщи (14 км) 9.2 На обширной территории морских бассейнов проявляется активный магматизм Средиземноморский пояс: 10.1 Северная система прогибов (Корнуолл, Ардены, Рейнские сланцевые и рудные горы, Судеты, Среднепольсая возвышенность) 10.2 Южная система прогибов (Пиренеи, горы Апенины, Альпы, Балканы) система прогибоы в раннем кембрии, затопленных морем; прогибы были отделены отдельными участками суши; в небольших морских бассейнах накапливались пески и галечники; в среднем кембрии трансгрессия – терригенные и карбонатные осадки в условиях моря; в позднем кембрии регрессия – песок и продукты вулканизма; общая мощность 2 км. 10.3 Франско-Чешский срединный массив (Условно Французский массив, Шварцвальдский и Чешский массив) : конгломераты, песчаники, глинистые сланцы с трилобитами и прочей беспозвоночной фауной; в позднем кембрии - конгломераты, песчаники и вулканиты общей мощностью 2 км; единый массив, иногда архипелаг островов, в которых копились континентальные отложения (галечники, пески); в среденм кембрии – в морях копились терригены с фауной; в позднем кембрии – действовали вулканы (мощные покровы лавовых туфов) Тихоокеанская область: 11.1 Северо-Восточная Азия:на границе прогибов с платформами с раннего по поздний кембрий (глины и карбонаты+кремнитые сланцы и вулканиты) 11.2 Кордильерская область: общая мощность порядка 8 км на юге и 1,6 – 1,8 на севере Палеогеография В начале кембрия происходи потепление, а условия приближаются к тропическим |