1. Предмет и задачи исторической геологии. Её связь со смежными дисциплинами. Ее предмет

Скачать 1.25 Mb. Скачать 1.25 Mb.

|

|

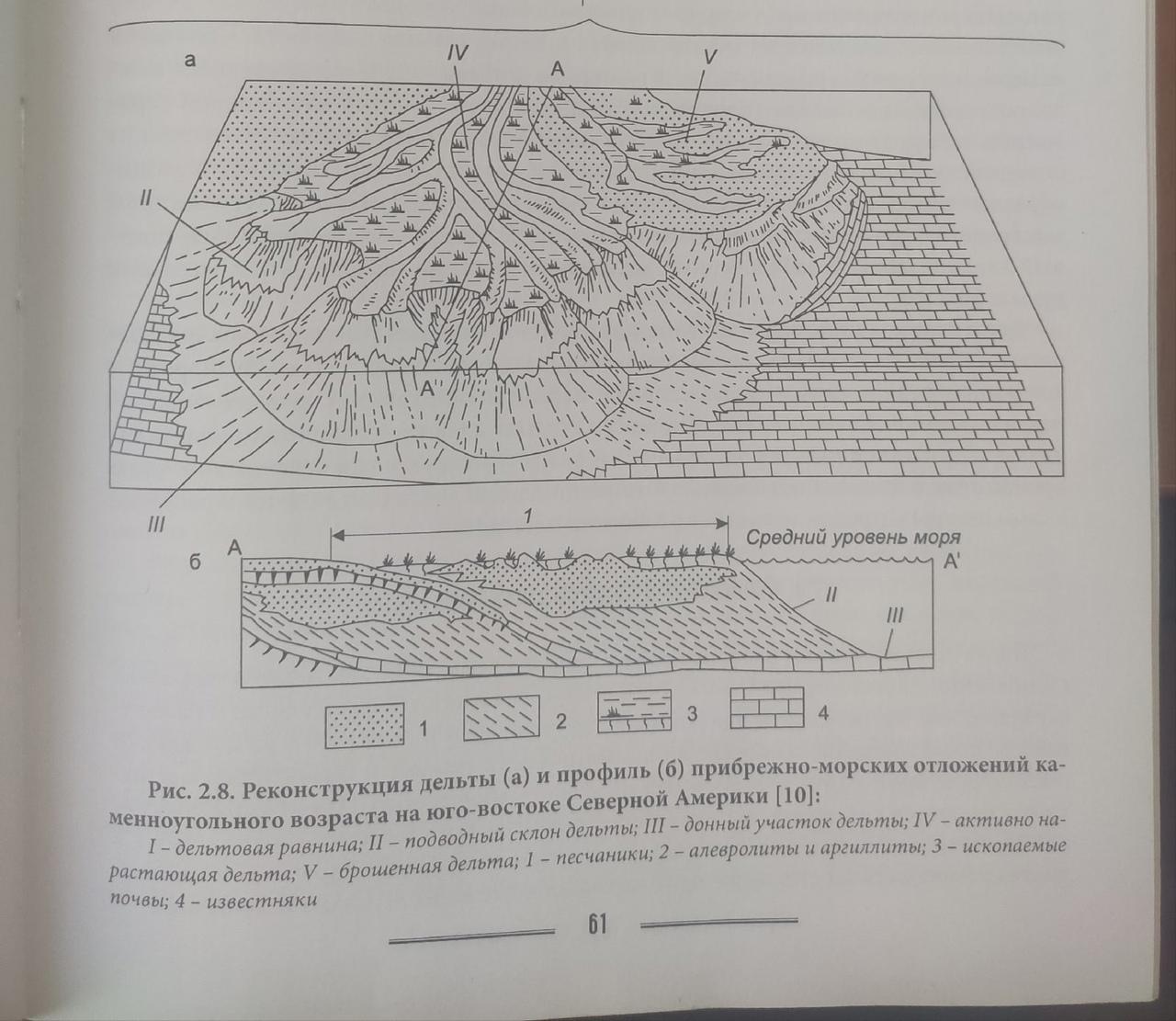

Установление типов пород. Различают три их типа: обломочные, хемогенные, органогенные, а также их промежуточные разности. Разделение пород идёт по минеральному составу. Выделяются моно- и полиминеральные породы. Среди первых соли, карбонаты, каолины, среди вторых – обломочные, глинистые. Породы образуются в море и на суше, причём в последнем случае, как в водной, так и в воздушной средах. Одни и те же породы могут формироваться в различных условиях, например, глины. Состав обломочного материала галечников, конгломератов, песков, песчаников позволяет выяснить длительность и характер переноса, установить источник сноса. В процессе переноса наиболее устойчивые, мягкие, легко растворяющиеся минералы и горные породы разрушаются. Наличие в породе только устойчивых минералов свидетельствует либо о длительном переносе обломочного материала, либо об интенсивном выветривании перед сносом, либо о переотложении ранее образовавшихся пород. Изучая распределение обломочного материала на площади по крупности обломков, можно определить источник питания или сноса, так как поблизости от него располагаются наиболее крупные обломки или гальки. Состав горных пород позволяет судить о среде и климате, в которых происходило осадконакопление. Присутствие глауконита свидетельствует об отложении осадка в море. Соли и гипс указывают на жаркий сухой климат. Глины, образовавшиеся во влажном тропическом климате при обилии растительности и гумусовых кислот, содержат каолинит и минералы свободного глинозема, тогда как при аридном климате – монтмориллонит и гидрослюды. Мощные карбонатные толщи образуются в теплых морских бассейнах. Таким образом, по составу пород определяют петрофонд, удалённость источников сноса, степень выветрелости, терригенное или аутигенное происхождение осадков, тип климата (по солям, глаукониту, гипсам, углям, каолинам, бокситам, монтмориллонитам) Окраска пород. Используется только в комплексе с другими признаками. Белый цвет характерен для кор выветривания на безжелезистых породах, мелов, чистых кварцевых песков, чёрный и серый – для пород гумидного литогенеза, содержащих органику и сопутствующие им сульфиды. Зелёная окраска обычна в морских условиях, и придаёт её осадкам глауконит и хлориты, в состав которых входит двухвалентное железо. Его редукция происходит в восстановительных условиях в присутствии органики. Красные оттенки цветов придают тонкорассеянные в породе частицы оксида трёхвалентного железа, характерные для пустынных отложений и кор выветривания гумидных зон на железосодержащих породах. Текстурные признаки. Среди них различают внутрислоевые и на поверхности слоя. Одной из важнейших особенностей является слоистость. Все отложения делятся на слоистые и неслоистые или массивные. Неслоистые образуются в условиях постоянного, слоистые – переменного осадконакопления. Выделяется параллельная-формируется в спокойной водной среде и косая слоистость при движении воды или ветра. Параллельная слоистость может быть простой линейной, прерывистой, равномерной и неравномерной, ритмичной (градационной). Причины её образования разные – сезонные, климатические, передвижение береговой линии, смена источников сноса. Косая слоистость бывает разно- и однонаправленная. Первая характерна для морских и эоловых отложений и вызвана сменой направлений ветров, вторая – для речных образований потокового типа. Текстуры поверхностей напластования – знаки на поверхности слоёв могут быть неорганического (механоглифы) и органического (биоглифы) происхождения. Среди рассматриваемых текстур устанавливаются знаки ряби – симметричная и несимметричная. Первая отмечается только в водной среде, вторая - как в водной, так и в воздушной средах. Водная рябь отличается от воздушной по индексу ряби (отношение ширины валика к его высоте). Кроме того, отмечаются многоугольники высыхания, глиптоморфозы по кристаллам каменной соли, следы струй течения, стекания; отпечатки капель дождя, града, следы жизнедеятельности различных организмов, в том числе четвероногих и птиц, ходы илоедов, нерасшифрованные знаки – иероглифы По структурным особенностям – размерам зерен, частиц, их расположению, форме обломков, сортировке, степени окатанности, минеральному составу, характеру поверхности обломков, составу цемента определяются условия образования пород. Размер обломков позволяет судить о характере рельефа, удалённости областей питания, скорости движения воды. Наиболее крупные обломки располагаются близко к источнику сноса. Так, грубо- и крупнообломочный материал располагается непосредственно у подножия горной страны, с удалением от которой размеры обломочных частиц уменьшаются. По крупности обломочного материала судят о скорости движения в месте образования осадка. Сортировка свидетельствует о длительности переноса материала. При изучении сортировки учитывают состав обломочного материала, так как породы и минералы имеют разную плотность и в разной степени повержены разрушению. Наиболее сортированными считаются морские отложения, менее сортированными – речные, несортированными - моренные отложения, осыпи, обвалы, селевые образования. Форма обломков определяется составом разрушающихся пород, их сланцеватостью, слоистостью. При разрушении тонкослоистых листоватых сланцев получаются пластинчатые обломки. Округлая форма характерна для массивных пород. В морских отложениях образуется уплощённая галька, в аллювиальных - округлая. В пустынях под действием ветра формируются эоловые многогранники. Утюгообразные валуны присущи ледниковым отложениям. Степень окатанности зависит от состава пород (более мягкие легче окатываются), от первоначальной формы обломков, скорости и длительности транспортировки. Выделяется пять категорий окатанности обломков: неокатанные, угловатые, полуугловатые, полуокатанные окатанные. Наиболее окатанные образуются в море, в прибрежно-морской зоне, угловатые – в конусах выноса временных потоков, делювии, моренах. В речных песках преобладают полуугловатые и полуокатанные зерна, в дюнных – окатанные. Характер поверхности обломков определяется их составом и средой образования. В подвижной водной среде поверхность гравия, галек и валунов гладкая, в пустынях обломки покрыты пустынным «загаром», в моренных отложениях на обломках наблюдаются штрихи, бугорчатая и шероховатая поверхности характерны для полиминеральных пород. Расположение обломочного материала позволяет установить направление и характер движения воды. Так, в русле реки удлиненные гальки разворачиваются по течению. В зоне прибоя удлиненные обломки располагаются почти параллельно береговой линии. В русловых отложениях нередко наблюдается черепитчатое наложение галек. О направлении движения воды в потоках можно судить по косам, находящимся за крупными валунами и обломками. Минералы-индикаторы условий формирования пород обычно имеют аутигенный генезис. Так пирит и марказит образуются в среде сероводородного заражения и восстановительных условиях, гематит – в окислительной обстановке, сидерит – в мелководных лагунах и морских заливах гумидного климата. Для аридных областей характерны гипс, доломиты, соли, образующиеся в озёрах и лагунах. Фосфаты формируются в зоне шельфа, шамозит тяготеет к его верхней части, а глауконит – типичный продукт подводного выветривания – гальмеролиза. Общегеологические данные также необходимо учитывать при фациальном анализе. Это определение площади распространения отложений, их мощностей, взаимоотношений с подстилающими и перекрывающими образованиями, а также сменяющими их по латерали. В закрытых районах нужны данные сейсмографии, которые позволяют выявить рифовые массивы, зоны выклинивания песчаных толщ, клиноморфное глубоких впадин осадками. Важной задачей является выявление контуров морских бассейнов. Граница между ландшафтами суши и моря всегда условна и восстанавливается по взаимному расположе- нию континентальных и морских отложений, по некоторым особенностям осадочных пород, образованных как на берегу моря, так и на подводном склоне, по формам рельефа и результатам деятельности геологических процессов. Близость берега определяют по наличию отложений пляжа, представленных галечниками, крупнозернистыми песками, реже глинистыми породами с трещинами усыхания, следами капель дождя, линзами песков, обогащенных рудными минералами. О близости к берегу свидетельствует появление дельтовых и лагунных отложений. 14. Методы восстановление физико-географических условий формирования горных пород. Палеоклиматические реконструкции Палеоклиматические реконструкции: специальные карты, на которых на определённый момент геологического времени отображены климатические зоны. Такая карта может являться источником новой информации. Альфред Вегенер использовал их для определения положения континентов. Также обобщением данных по всей Земле можно получить представление о глобальном климате Земли на определённый момент геологического времени. Палеоклиматологические исследования показывают, что климат на Земле неразрывно связан с историей её живых обитателей, космическими факторами, как-то: изменениям земной орбиты, падениями крупных метеоритов; геологическими событиями, типа крупных извержений, эпох горообразования и перемещений континентов. При этом большинство этих факторов действуют совместно и одновременно и взаимно влияют друг на друга. Поэтому в большинстве случаев, установив изменение климата, не удаётся однозначно связать его с каким-либо одним фактором, и событие объясняют комплексом факторов. 15. Фации морских отложений и методы их реконструкций. В море, на дне, выделяется ряд батиметрических зон, имеющих большое значение для фациального анализа (рис. 2.11). Это супралитораль, литораль, сублитораль, эпибати- аль, батиаль, абиссаль и ультраабиссаль (хадаль). Супралитораль - зона, расположенная выше уровня максимального прилива. Это зона суши, граничащая с морем и эпизодически заплёскиваемая морским прибоем. Здесь живут морские и наземные организмы, видов немного, но их численность большая (водоросли и высшие растения, насекомые, ракообразные, черепахи и морские млекопитающие, кормятся птицы и некоторые сухопутные позвоночные). Литораль – зона, расположенная между уровнями максимальных прилива и отлива. Её высота определяется высотой прилива и отлива – от 4.5 до 11, в отдельных случаях до 16 м, ширина 10-15 м, но в иногда может достигать нескольких километров. Здесь обитают двустворки, гастроподы, черви, ракообразные и др. Это зо-на активного воздействия воды на осадок. Волны и различные течения формируют косую слоистость, здесь видны трещины высыхания, следы капель дождя, градин, кристаллов, льда, животных и птиц. Сублитораль - зона, простирающаяся от уровня максимального отлива до глубины 200 м. Это наиболее благприятная для жизни организмов зона (водоросли, губки, моллюски, фораминиферы, кораллы, головоногие и др.). Здесь идёт фотосинтез, активно воздействуют волны в верхней части сублиторали, накапливается основной объём терригенного материала - песчаного и илового. Первый преобладает выше, второй ниже иловой линии. В верхней части литорали обычна разнонаправленная косая слоистость, внизу – горизонтальная. Эпибатиаль (глубина 200 – 500 м) развита неповсеместно на нижней части шельфа. Для неё характерны гемипелагические илы и организмы сублиторали, опускающиеся на глубины до 500 и более метров. Состав донной фауны обеднён при полном отсутствии бентосных растений. Батиаль – зона, совпадающая с континентальным склоном, глубиной 500 – 3000 м, где биоценозы представлены только животными (фораминиферы, губки, кишечнополостные, брахиоподы, раки, двустворки, гастроподы, черви, иглокожие). Это зона перемещения осадков в виде мутьевых потоков и оползней. Тонкие осадки формируются только в защищённых впадинах. Абиссаль – зона подножья континентального склона и ложа океана (3 – 5км). Здесь обитают не более 2000 видов (иглокожие, черви, ракообразные; слабо развиты брахиоподы, губки, кишечнополостные, гастроподы, двустворки). На континентальном склоне распространены терригенные осадки, а на океаническом дне – пелагические илы. Ультраабиссаль (хадаль) – зона, расположенная глубже 6,5 км, приуроченная к глубоководным желобам. Здесь обитает около 800 видов фораминифер, червей, ракообразных, голотурий и некоторых других групп. Пелагиаль (водное пространство) в горизонтальном направлении разделена на неритовую (толща воды над шельфом) и океанскую области. Она населена пелагическими организмами, которые противопоставляются бентосным, обитающем на морском дне – бен- тали. Среди пелагических организмов выделяют планктонные (зоо- и фитопланктон) – пассивно плавающие и нектон – активно плавающие, среди бентосных – живущих на грунте и зарывающихся в грунт. Морские фации, прежде всего, зависят от глубины бассейна и поэтому разделяются по батиметрическим областям. На глубины свыше 3км приходиться 76,3% дна Мирового океана, на глубины 200-3000м – 16,5%, на глубины до 200м – 7,2%. Обычно выделяют следующие батиметрические области – литоральную (прибрежную глубиной в несколько метров), неритовую (до 200м), батиальную (200-3000м) и абиссальную (свыше 3км.). Абиссальная область располагается над ложем океана, батиальная –материковым склоном, неритовая и литоральная – над шельфом. Шельф – относительно мелководная, примыкающая к суше часть дна моря, где происходит активное перемешивание водной толщи в результате волнения моря, обогащение вод кислородом, проникновение солнечного света. Всё это способствует широкому развитию органической жизни как на дне, так и в самих водах над дном моря. Отложения шельфовых фаций представлены обломочными, органогенными, хемогенными, и вулканогенными образованиями, а также смешанными их разностями. Фации батиальной области представлены флишем. Батиальная область располагается в пределах материкового склона с наклоном в сторону океана 3-5 °С. На нем накапливаются преимущественно алевритовые и глинистые илы, реже биогенные (диатомово- радиоляриевые, диатомовые, фораминиферовые), а также пески. Осадки из-за крутизны склона находятся в неустойчивом состоянии и при малейших толчках (обычно сейсмического происхождения) скатываются вниз к подножью континентального склона. Это так называемые мутьевые потоки, дающие осадки с градационной слоистостью. В осадках часто присутствует глауконит. Породы фаций батиальной области бедны фауной и в них практически отсутствует остатки флоры. Фации абиссальной области образуются в различных областях океанического дна, имеющего сложное строение. Огромные площади занимают абиссальные котловины с плоским или холмистым (превышения 200-300 м) рельефом. Котловины разделяются срединно-океаническими и подводными хребтами. Срединно-океанические хребты имеют ширину 300-2000 км, а их высота достигает 3,5-4 км, а некоторые вершины выступают над уровнем моря в виде островов. Рельеф срединно-океанических хребтов резко расчлененный с рифтовыми долинами и рифтовыми поднятиями. Подводные поднятия разделяют подводные впадины, обычно асейсмичны. Выделяются гайоты (плосковершинные горы) – конусы потухших вулканов, опущенные на значительную глубину и часто увенчанные коралловыми постройками. По окраинам абиссальных котловин на границе с островными дугами располагаются глубоководные желоба. Это длинные (до 5500 км), узкие (5-18 км) и глубокие (8-10 км) прогибы с крутыми склонами и плоским дном. Таким образом, большая часть фаций морских бассейнов приурочена к шельфу с его богатым набором пород вследствие разнообразия на нём условий осадконакопления. Менее разнообразны фации батиальной (турбитиды) и абиссальной областей (карбонатные, кремнистые илы, красные глубоководные глины). В ископаемом состоянии фации последней области трудно узнаваемы. В пределах каждой батиметрической области существуют свои парагенетические комплексы фаций. Это фации краевых морей, береговой зоны шельфа, прибрежного мелководья, глубокой части шельфа, верхней части материкового склона, подводных каньонов, подножия материкового склона, коралловых и вулканических островов, различных типов абиссальных равнин, подводных хребтов, глубоководных желобов. Каждый комплекс состоит из нескольких групп фаций. Так, в комплексе фаций береговой зоны шельфа выделяются фации берегов с интенсивной или ослабленной динамикой и берегов, защищенных от волн. Первая группа может состоять из фаций скал, камней, валунно-галечниковых и галечниковых пляжей. 16. Фации континентальных отложений и методы их реконструкций. Континентальные фации очень разнообразны, а их формирование зависит от рельефа местности, тектонических движений, климата. Последний играет особую роль, так как при одинаковом рельефе в разных климатических условиях (тропических, аридных, нивальных) образуются разные фации. Среди них выделяются фации кор выветривания, представленные элювием, склонов и подножий, временных и постоянных потоков (флювиальных), озёрные (лимнические), ледниковые (гляциальные), эоловые (ветровые). Основными признаками континентальных осадков является наличие остатков наземных растений, наземных позвоночных, насекомых, углефицированных растительных остатков, пресно-водных моллюсков. Отложения развиты на ограниченных площадях, в них преобладают обломочные и глинистые породы. 1. Фации кор выветривания представлены элювием. Для элювиальных образований в результате физического и химического выветривания характерна тесная связь с материнскими породами, сохранение их текстурно-структурных признаков, наличие пёстрых окрасок, железных шляп, бокситов, первичных каолинов, железных руд. 2. Фации склонов и подножий (колювий и делювий) в ископаемом состоянии встречается редко, но среди современных отложений наблюдаются довольно часто. Имеют важное геологическое значение, поскольку с ними связаны россыпи, строительные материалы. Выделяются осыпи, обвалы, оползневые накопления, делювий. Всё это продукты выветривания коренных пород, перемещённые вниз по склону. Сортировка и слоистость в породах отсутствуют. 3. Фации временных потоков (пролювий), развитые как в горных, так и равнинных местностях. Породы этих фаций обычно залегают в виде покровов, строение конусов отражает направление потоков, расходящихся от их вершин. Особенно интенсивно отложения данного типа накапливаются в результате действия селевых потоков в конусах выноса предгорий. Пролювиальные конуса выноса также формируются ливневыми потоками. В ископаемом состоянии пролювий ассоциирует с делювием и отложениями постоянных потоков. 4. Речные фации, отложения которых представляет аллювий, наиболее распространены среди континентальных образований. Он на равнинах сложен песками с однонаправленной косой слоистостью и представляет фации русел, чередующихся с фациями пойменных болот и озёр, состоящих из алевритов, глин, торфов, имеющих горизонтальную слоистость. Наиболее развиты в аллювии слабо и плохо сортированные пески. В горном аллювии преобладают галька и валуны. Выделяются группы отложений русловых, пойменных и старичных площадей. В составе руслового аллювия имеются перлювий (скопление обломочного материала у подмываемого берега), осадки пристрежневой, части (грубо- и крупнозернистые пески), прирусловой отмели (однородные мелкозернистые пески с различными видами косой слоистости), перекатов, кос, прирусловых валов. В поймах отлагаются тонкослоистые глины и алевриты. Для песков вниз по течению увеличиваются степень окатанности и сортировки. В речных отложениях встречаются остатки пресноводных моллюсков, углефицированные растительные остатки, кости позвоночных животных. 5. Озёрные (лимнические) и болотные фации. На тип озёрных фаций влияют климат, определяющий и гидрохимию, и виды населяющих озёра организмов, размер и форма, глубина водоёма, способ питания его осадочным материалом, тип берега и рельеф водосборной площади, состав слагающих её пород. Общими признаками озёрных отложений являются замкнутость их контура и зональность осадков. У берега обычно отлагается крупнозернистый материал, глубже мелкозернистый, а ниже зоны действия волн – тонкозернистый и глинистый. В озёрах гумидного климата развиты обломочные, в меньшей степени хемогенные и органогенные осадки. Это пески, алевриты, глины, железные и марганцевые руды, ракушники, диатомиты. Вертикальный разрез обычно представляет регрессивную серию, связанную с заполнением озёрной котловины осадками. В пресноводных озёрах обитают гастроподы, пелециподы, остракоды, филлоподы. В аридном климате озёра обычно бессточные и в них накапливается не только обломочный и глинистый, но и в значительной степени хемогенный материал. По составу солей озёра делятся на содовые, углемагниевые и углекальциевые. При этом могут отлагаться галит и мирабилит, сода, хемогенные доломит и кальцит. 6. Болотные фации возникают на влажных, плохо дренируемых равнинах, и на месте зарастающих озёр. В болотах образуется торф, чередующийся с маломощными глинистыми прослоями. Для осадков болот характерны автохтонные углефицированные растительные остатки в отличие от аллохтонных для озёр. Отложения болот характеризуются преобладанием глинистого материала, резко обогащенного органическим веществом, обилием остатков растительности, присутствием пластов угля и горизонтальной слоистостью. Поскольку осадки образовались в восстановительных условиях, то они обогащены пиритом, вивианитом, сидеритом, каолинитом. 7. Ледниковые фации, связанные с деятельностью ледников, представлены моренами и флювиогляциальными осадками талых вод. Отложения морены (гляциальные) представлены валунными глинами и суглинками (тилями). Литифицированные разности моренных отложений называются тиллитами. Они несортированы, не содержат органических остатков. Сортированность флювиогляциальных отложений намного лучше. Для них характерна косая однонаправленная (в потоках талых вод) и горизонтальная (в лимногляциальных образованиях) слоистость. Осадочный материал представлен преимущественно песчаными и глинистыми частицами. Сортировка пород, как правило, относительно плохая, текстура беспорядочная, весьма характерны ленточные глины. Отложения зандровых равнин (наложенные друг на друга конусы выноса обломочного материала из-под ледников) представлены галечниками, гравийни- ками, песками, алевритами. 8. Фации пустынь представлены каменистыми, песчанными, глинистыми породами, имеющими небольшую мощность, но широкое распространение. Отложения скалистых и каменистых пустынь образованы обычно неокатанным грубообломочным материалом, не имеющим следов транспортировки, поскольку тонкозернистый материал удаляется при ветровой эрозии. Отложения песчаных пустынь (эоловые) формируются под действием ветра и представляют собой совокупность осадков, песчаных наносов, насыпей и дюн. Дюны сложены пологими косослоистыми сериями мощностью от 1см до 2 м. Особенностью эоловых является наличие матовой поверхности и плотная упаковка зерен. Отложения глинистых пустынь возникают на пониженных участках, где скапливается вода, и появляются мелкие, быстровысыхающие, водоёмы. При этом формируются такыры, солончаки, соляные блюдца. 8. Фации наземных вулканических отложений нередки в разрезах. Среди них выделяются кислые и основные лавы, туфолавы, игнимбриты (образования пеплово-туфовых лавовых потоков), наиболее распространенные среди вулканогенных пород, вулканические туфы, пеплы, а также серия вулканогенно-осадочных образований – туфопесчаники, туфобрекчии, туфоалевролиты, туфоаргиллиты. Вулканогенно-осадочные отложения весьма широко распространены в современных и древних наземных образованиях. 17. Фации переходные от морских к континентальным и методы их реконструкций. Фации дельт. Это образования дельтовой равнины (дельтовой платформы), находящейся выше уровня моря в приустьевой части дельты, подводного склона (авандельта) и донного ее участка. Дельтовая платформа сложена преимущественно песками с косой слоистостью, ассоциирующими с более тонким материалом – пойменным, представленным горизонтальнослоистыми глинами, алевритами, торфами стариц и болот. Авандельта состоит из песков и глин с плохой сортировкой и пологой косой слоистостью. Длина ее может достигать несколько сот километров. Фации эстуарий (затопленных устьев рек) внизу обычно сложены песками, вверху – илами. Там, где проходят каналы, то есть вверху русла рек, пески. Илы имеют горизонтальную слоистость, пески – косую однонаправленную. Органические остатки в осадках дельт и эстуарий представлены смесью пресноводных, солоноватоводных и морских организмов, многочисленны остатки наземных растений. В отложениях дельтовой равнины преобладают остатки пресноводных и наземных организмов. При продвижении в глубь моря начинают преобладать солоноватоводные формы. На донном участке дельты основную роль играют морские организмы, однако среди них встречаются толькоэвригалинные формы. Лагуны или заливы, отделенные от открытых морей полосами наносной суши (барами) или рифовыми барьерами, разделяются на распресненные (в гумидном климате) и засолоненные (в аридном климате). Комплексы осадков в них резко различаются. В гумидном климате это формирующиеся в солоноватоводных условиях терригенные пески и глины с плохо выраженной горизонтальной, реже пологой слоистостью. Органогенные отложения состоят из остатков эвригалинных организмов и разнообразных водорослей, в том числе кремнистых и известьвыделяющих. При быстром заполнении осадками лагуна заболачивается, в ней накапливается торф, превращенный затем в уголь. В заболоченных лагунах могут также накапливаться железные руды и бокситы. Для лагун аридных областей типично развитие песков и ракушняков в периферийных зонах, эвапоритов, алевритов и глин – центральных частях. Эвапориты – галит, сильвин, карналлит, мирабилит, гипс, ангидрит, доломит. Органогенные отложения состоят из остатков эврагалинных организмов и разнообразных водорослей, в том числе кремнистых и известьвыделяющих.  18. Палеогеографические карты. Конечный итог палеогеографических исследований — составление палеогеографичеоких карт, с помощью которых можно понять происхождение, оценить перспективность территорий на определенные полезные ископаемые. В зависимости от степени обоснованности выделяют палеогеографические карты и схемы. На картах обязательно должен быть представлен фактический материал, положенный в основу выделения тех или иных палеогеографических элементов. Наиболее часто это литологический состав отложений, по которому, в основном, и выстраивалась палеогеографическая обстановка. Такие карты называют литолого - палеогеографическими. В зависимости от размера охваченной территории и решаемых задач палеогеографические карты могут быть глобальными, обзорными, региональными. Палеогеографические карты отличаются от географических тем, что последние составляются на настоящий момент и на них отражена ныне существующая обстановка, а на палеогеографической карте показана обобщенная география, существовавшая на протяжении какого-либо длительного отрезка времени в геологическом прошлом. Палеогеографические карты — палеогеологические, палеотектонические, ландшафтно-климатические, палеовулканические, палеогеоморфологические, палеобиогеографические, палеолимнологические. Имеется ряд вспомогательных карт, которые способствуют обоснованию и детализации палеогеографических карт. Таковы литолого-фациальные карты распределения мощностей осадочных толщ, карты осадочных формаций. Палеогеографические карты дополняются литолого-фациальными профилями, на которых можно проследить смену природных обстановок во времени и в пространстве. Примером региональных палеогеографических карт является Атлас литолого-палеогеографических карт СССР (1968—1969). В этом атласе впервые дана полная серия карт в относительно крупном масштабе (1 :7500000), на которых начиная с раннего протерозоя и заканчивая плейстоценом показана физико-географическая обстановка, условия осадконакопления и существования различных организмов для территории Советского Союза. Принципы и методы, разработанные при составлении этого атласа, с необходимыми коррективами могут быть широко использованы для составления литолого-палеогеографических карт различных масштабов и для разных территорий. Необходимые коррективы вносятся в целях детализации отдельных ландшафтных элементов, для конкретизации условий образования осадков, условий обитания организмов, для показа особенностей рудного и аутогенного минералообразования, накопления и сохранения руд и т.д. Одними из основных палеогеографических карт являются ландшафтно-климатические, которые одновременно отражают главнейшие элементы географической оболочки — ландшафт и климат. Подобные карты составляются на основании использования практически всех известных методов и методик палеогеографического анализа, что позволяет составить ландшафтно-климатические карты геологического прошлого. На таких картах отображаются денудационные и аккумулятивные ландшафты, области развития определенных фаунистических комплексов и растительных ассоциаций, представлены климатические области и зоны (экваториальный, тропический, субтропический, умеренно теплый, умеренный и умеренно холодный пояса), количество атмосферных осадков и характер их распределения (аридный, переменно-влажный и равномерно влажный типы климата). В этом учебнике характеристика каждого периода или эпохи фанерозоя сопровождается палеогеографическими схемами континентов, на которых кроме морских бассейнов показаны области континентального осадконакопления, подводного и наземного вулканизма, развития рифов и ледников. Кроме того, показаны границы древних климатических поясов и границы платформенных и геосинклинальных областей. Основой для построения подобных карт послужили карты, представленные в Атласе литолого-палеогеографических карт мира (1984, 1989) масштаба 1 :60000000. Ввиду того что помещенные в учебнике карты сильно схематизированы, для углубленного изучения истории развития Земли и отдельных континентов на протяжении позднего докембрия и фанерозоя 19. Движения земной коры и методы их реконструкций. Геоморфологические методы. Базируется на связи рельефа поверхности Земли и тектонических движений. Это хорошо видно в горных областях, где проявляются движения положительного знака. Там, где происходят отрицательные движения, располагаются моря и океаны, где ослабленные (платформы) – формируются равнинные области. Обычно области аккумуляции соответствует отрицательная структура, области денудации – положительная. Анализ палеогеографических карт позволяет судить о направленности тектонических движений в разных участках. В пределах крупных площадей могут быть участки, отличающиеся по характеру движений от основной структуры (поднятия на фоне опусканий и наоборот). Так участок мелководных отложений среди глубоководных должен отвечать поднятию во впадине. Во время осадконакопления одновременно с ним могут формироваться конседиментационные складки, которые проявляются в литологии и мощностях образующихся отложений. Литолого-палеогеографические карты составляются обычно для непродолжительных отрезков времени. По нескольким сопряжённым по времени картам отчётливо выявляется развитие структуры. Этот метод применяется и для доказательства горизонтальных движений. Если, например, по разрывным нарушениям соприкасаются одновозрастные пляжевые пески с абиссальными илами, которые не могут формироваться по соседству, то это свидетельство тектонического сближения разнофациальных областей. А при наличии в соседних областях, не испытавших перемещений, латерального ряда фаций определяесся амплитуда горизонтальных перемещений. 20. Движения земной коры и методы их реконструкций. Анализ фаций и мощностей. Земная кора находится в постоянных движениях. Они выражаются в виде медленных поднятий и опусканий, приводящих к трансгрессиям и регрессиям, формировании горных массивов, в смятий в складки пластов горных пород, образования разломов со значительными смещениями по горизонтали и вертикали. Тектонические процессы приводят к преобразованию земной коры, меняют рельеф суши и дна моря, определяют их очертания, влияют на вулканизм, осадконакопление, размещение полезных ископаемых. Тектонические движения выражаются в виде медленных поднятий и опусканий, влекущих наступление и отступление моря (эйперогенические движения), в виде общего смятия земной коры с образованием высоких горных массивов и глубоких впадин, складок, а также в форме разрушительных землетрясений, сопровождаемых возникновением трещин и разломов (орогенические движения). По направленности тектонические движения разделяются на вертикальные (радиальные) и горизонтальные (тангенциальные), а первые – на восходящие и нисходящие. Об активности современных движений можно судить по скорости перемещения точек земной поверхности, как по горизонтали, так и по вертикали, которая может достигать нескольких сантиметров в год, по деформированности земной коры, землетрясениям, извержениям вулканов, перемещениям береговых линий. Современные тектонические движения определяются с помощью повторных нивелировок для вертикальных перемещений и повторных триангуляций местности для гори- зонтальных с целью .выявления изменений во взаиморасположении опорных пунктов. Новейшие движения, т.е. неоген-четвертичные, изучают с помощью геоморфологических методов (анализ рельефа поверхности Земли, морфологии речных долин, расположения морских террас, мощностей четвертичных отложений). Гораздо сложней исследование тектонических движений прошлого. Для этого имеется ряд методов: 1 – анализ стратиграфического разреза; 2 – палеогеографический ана- лиз; 3 – анализ мощностей; 4 – анализ перерывов и несогласий; 5 – структурный анализ; 6 – палеомагнитный анализ; 7 – формационный анализ. Термин фация (в переводе с французского языка лицо, облик) в 1838 году ввёл швейцарский геолог А. Грессли. По нему фация есть часть слоя одновозрастных пород, отличающаяся от других частей этого слоя своими литологическими и палеонтологиче- скими особенностями, которые следует называть признаками (Пример: 1 – песчаники и пески с остатками наземных растений и моллюсков; 2- пески и глины с остатками наземных растений и прибрежно-морских бентосных беспозвоночных; 3- глины с остатками бентосных беспозвоночных; 4- карбонаты с ископаемыми остатками планктонных организмов) |