1. Предмет и задачи исторической геологии. Её связь со смежными дисциплинами. Ее предмет

Скачать 1.25 Mb. Скачать 1.25 Mb.

|

|

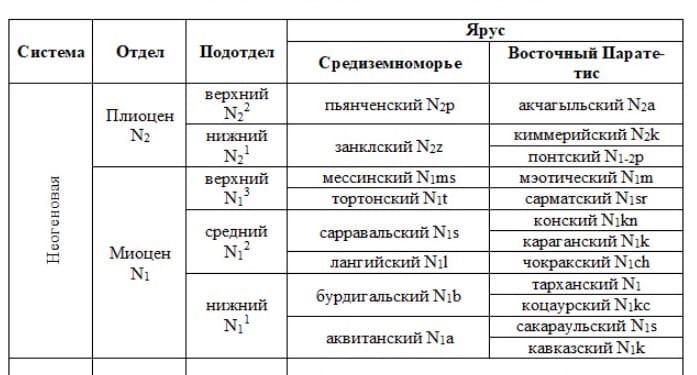

47. Герцинская тектономагматическая эпоха, основные фазы и результаты. Полезные ископаемые герцинской эпохи рудообразования. -Герцинская складчатость, начавшаяся в конце девона, привела к поднятию обширных участков суши, в пределах которых были платформы и горные системы, закрытию Палеоазиатского океана и Палеотетиса. При этом постепенно освободились от морей платформы Северного полушария кроме Восточно-Европейской, где до конца периода оно сохранилось, лишь уменьшившись в размерах. На Сибирской, Китайской, Северно-Американской платформах в позднекаменноугольную эпоху располагалась суша. На Гондване, наоборот, отмечается небольшая трансгрессия и морские воды проникают в бассейн реки Амазонки, в северную часть Африки и Юго-Запад Австралии. Герцинская складчатость сопровождалась интенсивными эффузивным и интрузивным магматизмом, с которым в свою очередь связано образование месторождений ПИ. Оживились тектонические движения в областях более древней складчатости. Для областей герцинской складчатости очень характерны краевые прогибы, которые формировались в орогенную стадию развития геосинклиналей по их границам с платформами. В этих прогибах образовались мощные угленосные паралические формации. В результате тектогенеза рассматриваемой эпохи возникшие герциниды объединили платформы северного ряда в 1 суперматерик – Лавразию. Герцинская складчатость привела к увеличению размеров Гондваны в результате отмирания геосинклинального режима на юге гор Атласа и на востоке Австралии. Из-за общего движения плит Гондвана перемещалась к северным материкам, при этом ширина океанического бассейна между ними сокращалась. В герцинскую тектономагматическую эпоху произошло соединение в единый материк Пангею Гондванского и Лавразийского суперконтинентов. Так же, как и в позднем рифее, Пангею омывал единый океан. Герцинская тектономагматическая эпоха подразделяется на бретонскую, судетскую, астурийскую, заальскую и пфальцскую фазы. Столкновение континентов привело к возникновению крупных горных систем, носящих название герцинид. Все они располагаются на перифериях древних платформ. К ним относятся Тибет, Гиндукуш, Каракорум, Тянь-Шань, Алтай, Куньлунь, Урал, горные системы Центральной и Северной Европы, Южной Америки, Северной Америки (Аппалачи, Кордильеры), Северо-Западной Африки и Восточной Австралии. В эту же эпоху в результате консолидации складчатых областей образовались так называемые эпигерцинские плиты, или молодые платформы, - Скифская, Туранская, Западно-Сибирская плиты и др. На северном суперконтиненте Лавразия в обширных лагунах засушливой субтропической зоны отлагались осадки испарения звапориты - доломиты, ангидриты, гипсы, каменная и калийная соли, а во влажной экваториальной зоне накапливались массы отмершей растительности, превратившиеся затем в каменноугольные залежи России и Китая. Гранитообразование в орогенный период герцинского цикла способствовало образованию месторождений руд свинца, цинка, меди, олова, вольфрама, золота, серебра, урана в Европе, Азии (Тянь-Шань и др.), восточной Австралии. С передовыми и межгорными прогибами герцинид связаны крупные каменно-угольные бассейны (в СССР — Донецкий, Печорский, Кузнецкий; за рубежом — Рурский, Саарско-Лотарингский, Верхнесилезский, Южный Уэльс, Валансьен-Льежский, Аппалачский), а также бассейны каменных и калийных солей (Предуральский прогиб). В Триасе Герцинские горноскладчатые сооружения подверглись усиленной денудации. 48. История геологического развития Земли в триасовом периоде. Тектоника: К началу триасового периода на Земле существовал единый материк - Пангея. В течение триасового периода Пангея распалась на два материка Лавразия в северной части и Гондвана в южной. Большой залив, начинавшийся на востоке Гондваны, простирался вплоть до северного побережья современной Африки, затем поворачивал на юг, почти полностью отделяя Африку от Гондваны. С запада тянулся длинный залив, отделявший западную часть Гондваны от Лавразии. На Гондване возникло много впадин, постепенно заполнявшихся континентальными отложениями. Начал формироваться Атлантический океан. Континенты были соединены между собой. Суша преобладала над морем. Уровень солености в морях вырос. В средине триасового периода усилилась вулканическая активность. Внутриконтинентальные моря высыхают, образуются глубокие впадины. Наряду с изменениями в распределении моря и суши, формировались новые горные массивы и вулканические области. В триасовом периоде огромные территории были покрыты пустынями с суровыми условиями для жизни животных. Жизнь бурлила только по берегам водоемов. Климат: Потепление климата в триасе вызывает высыхание многих внутренних морей, а в оставшихся морях растёт уровень солёности. Сильно сокращаются площади внутриконтинентальных водоёмов, развиваются пустынные ландшафты. – т.е. в основном засушливый. Органический мир: Флора – хвойные, гинко, цикадовые, широкое распространение голосемянных. Фауна моря – Аммониты, новые фораминиферы, акуловые, лучепёрые рыбы, морские рептилии (нотозавры, плакоданты, плезиозавры, ихтиозавры) Фауна суши – архозавры, динозавры, птерозавры, разнообразие стрекоз. 49.История геологического развития Земли в юрском периоде. Тектоника: Продолжают существовать 2 крупные платформы Лавразия и Гондвана и разделяющие подвижные пояса средиземноморский и Тихоокеанский. В течение ранней юрской эпохи происходит денудация горных сооружений. Юрская Эпоха - последняя эпоха существования пангеи 2 как единого суперконтинента. На древних платформах широко развит рифтогенез особенно в ранней и средней юре. Он сопровождался трапповым магматизмом. В результате раннекиммерийской складчатости образовались горные сооружения на западе Индонезии, полуостровах Индокитай. Особенно сильно горообразовательные движения были в позднекиммерийскую эпоху в Азии, Кордильерах, в Тибете и Гималаях. Органический мир: Господством пользовались головоногие моллюски, кораллы, морские ежи, брахиоподы, фораминиферы. Характерно развитие пресмыкающихся - ползающие, плавающие, летающие, ходячие наземные, морские, пресноводные обитатели. Морские позвоночные представлены рыбами и рептилиями. Расцвета достигли ихтиозавры и плезиозавры. На суше господствовали гигантские динозавры. Обособляется новый класс позвоночных -птицы. В растительном мире господствовали различные группы голосеменных, вместе с ними широко были распространены папоротники и хвощи. Рельеф: талассократический период - море преобладало над сушей. Характерны обширные трансгрессии на платформы, время зарождения океанов. Осадконакопление: в морях накапливались разнообразные карбонатные формации. Широкое развитие терригенных осадков с морской фауной, известняков. Для ранней и Средней эпох характерны континентальные, чаще всего озёрно-Болотные и Дельтовые, нередко угленосные толщи. 50.История геологического развития Земли в меловом периоде Тектоника: Характеризуется распадом лавразии и гондваны на отдельные континенты с образованием океанических впадин. Процесс распада материков происходил не одновременно. Происходит океанообразование, в пределах континентального блока и окраин, в подвижных поясах происходит заложение впадин, их заполнение осадками различного состава, превращение прогибов в Горные сооружения. В позднекиммерийскую складчатость происходит формирование горных стран. Происходит расширение и углубление океанических впадин, завершили распад суперплатформы гондваны лавразии. Обширная трансгрессия на всех континентах за исключением Австралии. Органический мир: в морских бассейнах - головоногие, двустворчатые, брюхоногие моллюски, морские ежи, брахиоподы, губки, мшанки, кораллы, фораминиферы. С Позднего мела началось развитие хрящевых рыб, в том числе акуловых. Ихтиозавры к концу раннего мела вымирают, на смену приходит новая водная группа –змееподобные долихозавры. Характерно появление змей. Появляются настоящие птицы, преимущественно зубастые которые вымерли в конце периода. Исчезли многие виды животных. Рельеф: В начале раннего Мела в разных частях подвижных поясов возникли горные сооружения, но в течение большей части мелового периода происходило выравнивание многих территории континентального блока. Осадконакопление: гипсоносные красноцветы и эоловые фации. В мелководных бассейнах накапливались эвапориты и карбонатны. В гумидном климате преобладали глинисто- карбонатные осадки. В подвижных областях формировался флиш. 51. Киммерийская тектономагматическая эпоха, основные фазы и результаты. Полезные ископаемые киммерийской эпохи рудообразования. В киммерийскую тектономагматическую эпоху, подразделяющуюся на ранне- и позднекиммерийскую фазы, произошли внедрение интрузий различного состава в пределы подвижных поясов, распад Пангеи и горообразование. В течение триасового, юрского периодов и раннемеловой эпохи вновь возникли супер-континенты Лавразия и Гондвана, разделенные молодым океаном Тетис и Южной Атлантикой. Горообразовательные процессы проявились главным образом на окраинах Лавразии. Значительные движения испытали и ранее возникшие горные системы Аппалачей и Кавказа. Альпийская тектономагматическая эпоха началась в конце мелового периода и продолжается до настоящего времени. С нею связаны не только внедрение интрузий кислого, основного и щелочного составов в подвижных поясах, возникновение океанов и континентов современного очертания, но и создание таких величайших горных систем, как Альпы, Динариды, Гималаи, Анды, Кордильеры и так далее Образование мн. крупных месторождений металлич. полезных ископаемых, в т. ч. руд золота, молибдена, вольфрама, олова в Кордильерах Сев. Америки, на северо-востоке и востоке Азии и др. 51. Киммерийская тектономагматическая эпоха, основные фазы и результаты. Полезные ископаемые киммерийской эпохи рудообразования. В киммерийскую тектономагматическую эпоху, подразделяющуюся на ранне- и позднекиммерийскую фазы, произошли внедрение интрузий различного состава в пределы подвижных поясов, распад Пангеи и горообразование. В течение триасового, юрского периодов и раннемеловой эпохи вновь возникли супер-континенты Лавразия и Гондвана, разделенные молодым океаном Тетис и Южной Атлантикой. Горообразовательные процессы проявились главным образом на окраинах Лавразии. Значительные движения испытали и ранее возникшие горные системы Аппалачей и Кавказа. Альпийская тектономагматическая эпоха началась в конце мелового периода и продолжается до настоящего времени. С нею связаны не только внедрение интрузий кислого, основного и щелочного составов в подвижных поясах, возникновение океанов и континентов современного очертания, но и создание таких величайших горных систем, как Альпы, Динариды, Гималаи, Анды, Кордильеры и так далее Образование мн. крупных месторождений металлич. полезных ископаемых, в т. ч. руд золота, молибдена, вольфрама, олова в Кордильерах Сев. Америки, на северо-востоке и востоке Азии и др. 52. История геологического развития Земли в палеогеновом периоде. В начале палеогенового периода развивается крупная морская трансгрессия, захватившая эпигерцинские платформы северного полушария. Северо-Американская и Сибирская платформы оставались сушей. В морях накапливались мелководные осадки (пески, глинистые и карбонатные илы), а на суше—речные и озерные осадки. В неогеновом периоде продолжается «расползание» материков. Особенно интенсивно формировалась Атлантика. В палеогене уже произошло разделение Индии, Австралии и Антарктиды. Индийская глыба переместилась почти на 8 тыс. км к северу и в начале неогена вошла в соприкосновение с Азией. Австралия двигалась на северо-восток, поворачиваясь вокруг своей оси против часовой стрелки. Менее всего подвижны оказались Антарктида и Африка. Флора и фауна – млекопитающие заняли нишу рептилий. Двустворики и брюхоногие получили широкое распространение. Продолжилось развитие покрытосеменных. Климат становиться сезонным. 53. История геологического развития Земли в неогеновом периоде. Неогеновый период начался около 25 млн лет и закончился 1,8 млн лет тому назад. В качестве самостоятельного подразделения неоген был выделен австрийским геологом М. Гернесом в 1853 г., но до конца 60-х годов XX века входил в состав третичной системы.  Органический мир неогена имеет типичный кайнозойский облик, который к концу периода приобретает современные черты. В морях неогена продолжали развитие те же группы организмов, что и в палеогене. Преобладали простейшие, двустворчатые и брюхоногие моллюски, остракоды. Реже обнаруживаются остатки мшанок, губок, кораллов, брахиопод, иглокожих, рыб и водных млекопитающих. В составе фораминиферовой фауны произошли крупные изменения. Вымерли нуммулиты, ассилины, дискоцикли- ны, но очень обильной стала фауна планктонных фораминифер. Среди бентосных ассоциаций господство принадлежало двустворчатым и брюхоногим моллюскам, которые в нео- гене достигли исключительного многообразия. Среди водных позвоночных господствовали костистые рыбы. В начале неогена появились ластоногие, тюлени и моржи. Моря этого периода характеризовались богатством одноклеточных водорослей – диатомовых и золотистых (кокколитофориды). Приматы в неогене обитали не только в лесах, но и стали осваивать открытые про- странства. Особенностью палеогеографической истории Земли в неогене является высокое стояние материков и образование глубоководных океанических впадин. В пределах платформ господствовали континентальные условия. Лишь краевые части материков покрывались мелководными лагунными и морскими бассейнами, куда воды проникали из сопредельных геосинклинальных областей и океанов. Одной из особенностей развития материков – это широко проявленный эпиплатформенный орогенез, когда выровненные равнинные территории становились горными странами. Неогеновое время отличается высокой тектонической и магматической активностью, чем и объясняется большая роль событий этого времени в становлении современного лика Земли. В неогене оформляется система срединно-океанических хребтов. Сложное развитие претерпел океан Тетис. В результате перемещения Африканского континента океан Тетис распался на два морских бассейна, которые разделялись цепочкой суши и архипелагами островов. Они протягивались от Альп через Балканы и Анатолию в пределы современных Центрального Ирана и Афганистана. В то время как южный бассейн Тетиса длительное время сохранял связь с Мировым океаном, северный все сильнее изолировался, особенно после появления молодых горных сооружений. Возникло море с изменчивой соленостью, которое называют Паратетисом. Оно простиралось на многие сотни километров от районов Западной Европы до Аральского моря. В конце неогена в результате интенсивного роста горных сооружений Паратетис распался на ряд полуизолированных бассейнов. Продолжавшиеся тектонические движения вызывали осушение одних участков и затопление других. Возрастающая роль континентальных обстановок в неогеновом периоде отразилась на климатических условиях. На фоне непрерывного понижения температур усиливается континентальность климата, и все сильнее становятся сезонные контрасты температур. Наибольшее значение среди полезных ископаемых, связанных с неогеновыми от- ложениями, имеют нефть и газ. Около одной трети всех подсчитанных запасов нефти и газа имеют неогеновый возраст. Основная масса гигантских и сверхгигантских месторож- дений нефти и газа приурочена к периферическим областям и располагаются в предгор- ных и межгорных прогибах 54. История геологического развития Земли в четвертичном периоде. Четвертичный период характеризуется необычайно малой длительностью (1,8 млн лет), что впрочем, связано с его незавершенностью.  Животный и растительный мир четвертичного периода близок к современному. Изменения, происходившие в составе и расселении животных и растений, были связаны с изменениями природной среды, вызванными чередующимися похолоданиями и потеплениями. Во время оледенений холоднолюбивые формы мигрировали в сторону экватора и во внеледниковой зоне наряду с представителями южной фауны и флоры распространены формы, жившие в приполярных широтах. Во время межоледенений миграция происходила в обратном направлении. Сильно расширялись области распространения субтропической, тропической и умеренно-теплой фауны и флоры, а в отдельные, наиболее теплые отрезки времени, исчезали представители тундровых ассоциаций. Характеристика природных условий четвертичного периода определяется преимущественно двумя природными факторами – периодическим наступлением ледниковых эпох и сменяющих их межледниковий. В течение четвертичного периода обширное материковое оледенение охватило Северное полушарие. Центрами оледенений стали Балтийский и Канадский щиты, которые полностью перекрывались почти 3-х километровой толщей льда. Гигантский ледниковый купол, покрывавший территорию высоких и сред- них широт, вобрал в себя огромный объем воды морей и океанов, что привело к резкому понижению уровня Мирового океана. Наиболее сильные регрессии происходили во время максимальных оледенений, когда осушались огромные площади шельфов, а острова Северного Ледовитого океана были частью материка. На месте Северного, Баренцева и частично Карского морей возникла суша, покрытая ледником, Британия присоединилась к материку, объединились Евразия и Северная Америка. Возникла суша Берингия, благодаря чему животные могли кочевать с одного материка на другой. Сахалин присоединился к материку. Значительные изменения произошли и в других районах. Увеличилась площадь островов в Средиземном море, сильно уменьшилось в размерах Черное море, ставшее замкнутым бассейном. Азовское море исчезло, Босфор и Дарданеллы стали сухопутными мостами между Малой Азией и Балканами. Огромные ледниковые покровы доходили до 50 ° с.ш. в Европе и до 40 ° с.ш. в Северной Америке. Горные области покрылись ледниками, многие из которых достигли равнин. Ледниковым панцирем оказались покрыты Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Алтай, Урал, Гималаи и другие горные хребты и массивы. Следы оледенений обнаружены и в Южном полушарии. Ледниковый щит Антарктиды был, по крайней мере, в два раза больше по площади, чем в современную эпоху. Покровного оледенения на других материках не было. Только горные массивы Южной Америки, возвышенности на юге Африки и Австралии покрывались льдами. В периоды крупных эпох межледниковий тундровые и таежные ландшафты перемещались к северу, и в это время в Европе устанавливался теплый климат, благоприятствующий развитию на месте растаявших ледников лиственных лесов. Потепления охватывали и внеледниковые области, располагавшиеся южнее. После последнего оледенения, максимум которого пришелся на время 20 тысяч лет назад, наступило потепление. В течение нескольких тысячелетий ледниковый покров в Европе распался. Его остатки в Скандинавии исчезли около 10 тысяч лет тому назад. Отступание льда сопровождалось скапливанием талой воды у края ледника, сток которой к югу был затруднен существовавшими возвышенностями и скоплениями конечных морен. Вдоль края тающего ледника возникли обширные приледниковые озера, в которых отлагались ленточные глины. Понижение уровня Мирового океана и ледниковая эрозия обусловили интенсивный вынос терригенного материала в глубоководные части океанских бассейнов. Происходили значительные колебания в биопродуктивности океана. Менялись скорости поступления биогенных осадков на дно, а также интенсивность растворения карбонатов с глубиной. Усиление ветров вызывало увеличение скорости накопления абиогенных пелагических осадков, часть из которых выносилась в океан из аридных и семиаридных областей. |