1. Предмет и задачи исторической геологии. Её связь со смежными дисциплинами. Ее предмет

Скачать 1.25 Mb. Скачать 1.25 Mb.

|

|

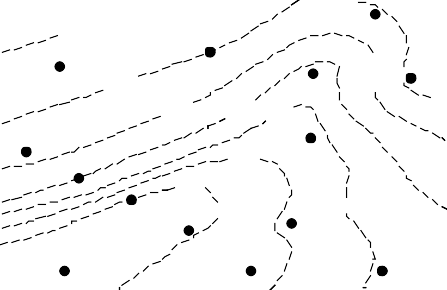

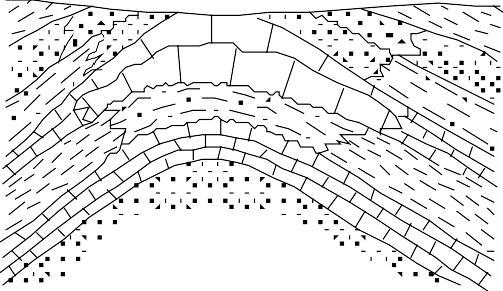

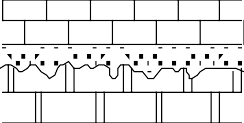

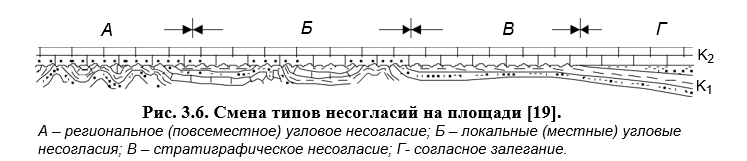

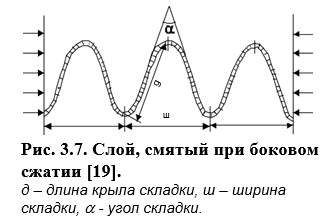

Фациальный анализ осуществляется путем исследования отдельных разрезов и осадочных пород определенного стратиграфического интервала и прослеживания найденных изменений и закономерностей по площади. Для правильного установления генезиса особую ценность приобретает анализ совокупности признаков или комплексное исследование отложений. В большинстве случаев отдельные признаки могут истолковываться по-разному, а иногда практически не дают определенных указаний на условия образования осадка. Вместе с тем нельзя ограничиваться только комплексным изучением отдельных пород, а желательно проследить и выявить характер переходов одновозрастных, но разнофациальных отложений и условия образования всего парагенезиса, составляющего отдельные разрезы или группы разрезов. Таким образом, выявление и исследование взаимных переходов одновозрастных отложений по площади – это фациальный анализ и один из главных методических приёмов генетического анализа осадочных пород и толщ, а фации – основные звенья в этой работе.     50  1 2 Рис. 3.2. Карта равных мощностей одновозрастной песчано-глинистой толщи (изолинии мощностей наме- чают положение прогиба, форми- ровавшегося во время осадконако- пления). 1 – точка замера и мощность (в м); 2- изолинии мощностей (изопахиты). Анализ мощностей В его основе лежит принцип сглаживания неровностей рельефа, возникающих при неравномерном погружении отдельных участков площадей осадконакопления. Там, где погружение быстрее, мощности больше, в воздымающихся участках мощности нулевые. Данные о мощностях наносят на карты, точки равных мощностей соединяют линиями – изопахитами (рис. 3.2) и по ним можно судить о распределении поднятий и впадин. Анализ мощностей необходимо совмещать с анализом обстановки накопления осадка, так как этот метод «работает» когда скорость прогибания ложа компенсируется скоростью накопления на нём осадков. В случае некомпенсированного разреза в течение больших промежутков времени может накопиться незначительный по мощности слой осадка. 21. Движения земной коры и методы их реконструкций. Анализ перерывов и несогласий. При положительных движениях из разрезов выпадают отдельные толщи и более мо- лодые отложения ложатся на размытую поверхность или поверхность перерыва (несогласия). Выпавшие толщи присутствуют в конкретных разрезах там, где положительные движения не проявлялись. Различают стратиграфическое и угловое несогласия. Первое может свидетельствовать о медленных поднятиях на больших территориях, второе – об интенсивных движениях и складчатости (рис. 3.4). Складчатость может формироваться и во время осадконакопления (рис. 3.5). По площади типы несогласий могут меняться, в частности при переходе от горной местности к равнинной (рис. 3.6). Толщи пород, отделённые от подстилающих и перекрывающих пород угловыми несогласиями, называются структурными этажами. Каждый из них отвечает естественному историко-тектоническому этапу развития территории, своими особенно- стями, литологией.  а б    Рис. 3.4. Стратиграфическое (а) и угловое (б) несогласия. Последовательность событий: а- накопление осадков нижней пачки, поднятие, размыв осадков нижней пачки, погружение, накопление осадков верхней пачки; б - накопление осадков нижних пачек, поднятие, складкообразование и перемещение блоков по разлому, размыв, накопление осадков верхней пачки [19]. Рис. 3.5. Антиклинальная складка. Слои б, в, г, д меняются по составу и мощностям от крыльев к своду; во время формирования слоев б, в, г, д складка была выражена в рельефе дна бассейна возвышенностью, т.е. росла как положительная структура [19]. 22. Движения земной коры и методы их реконструкций. Формационный анализ. Земная кора находится в постоянных движениях. Они выражаются в виде медленных поднятий и опусканий, приводящих к трансгрессиям и регрессиям, формировании горных массивов, в смятий в складки пластов горных пород, образования разломов со значительными смещениями по горизонтали и вертикали. Тектонические процессы приводят к преобразованию земной коры, меняют рельеф суши и дна моря, определяют их очертания, влияют на вулканизм, осадконакопление, размещение полезных ископаемых. Тектонические движения выражаются в виде медленных поднятий и опусканий, влекущих наступление и отступление моря (эйперогенические движения), в виде общего смятия земной коры с образованием высоких горных массивов и глубоких впадин, складок, а также в форме разрушительных землетрясений, сопровождаемых возникновением трещин и разломов (орогенические движения). По направленности тектонические движения разделяются на вертикальные (радиальные) и горизонтальные (тангенциальные), а первые – на восходящие и нисходящие. Об активности современных движений можно судить по скорости перемещения точек земной поверхности, как по горизонтали, так и по вертикали, которая может достигать нескольких сантиметров в год, по деформированности земной коры, землетрясениям, извержениям вулканов, перемещениям береговых линий. Современные тектонические движения определяются с помощью повторных нивелировок для вертикальных перемещений и повторных триангуляций местности для горизонтальных с целью выявления изменений во взаиморасположении опорных пунктов. Новейшие движения, т.е. неоген-четвертичные, изучают с помощью геоморфологических методов (анализ рельефа поверхности Земли, морфологии речных долин, расположения морских террас, мощностей четвертичных отложений). Гораздо сложней исследование тектонических движений прошлого. Для этого имеется ряд методов: 1 – анализ стратиграфического разреза; 2 – палеогеографический анализ; 3 – анализ мощностей; 4 – анализ перерывов и несогласий; 5 – структурный анализ; 6 – палеомагнитный анализ; 7 – формационный анализ. Формационный анализ - это метод исследования строения и истории развития земной коры на основе изучения пространственных взаимоотношений ассоциаций горных пород – геологических формаций. Формационный анализ позволяет классифицировать тектонические структуры, выделять определённые типы поднятий и прогибов. Повторяемость типичных формаций в разобщённых по площади структурах позволяет наметить общую этапность в истории тектонического развития структур, сравнить наборы формаций близких по типу структур разного возраста. Важное значение этот анализ имеет для прогноза полезных ископаемых, поскольку многие из них связаны с определёнными типами формаций. На этом основании выделяются угленосные, соленосные, фосфоритоносные, бокситоносные, железорудные, нефтеносные и целый ряд других формаций. 23. Горизонтальные движения земной коры и методы их реконструкций (структурный анализ, палинспастические реконструкции, палеомагнитный метод). Структурный анализ Имеет важное значение при изучении горизонтальных движений, так как позволяет оценить величину горизонтальных движений при деформации слоёв. Если мысленно распрямить слой, смятый в складки, образовавшиеся при боковом сжатии, то его первоначальная протяжённость будет соответствовать ширине прогиба до деформации слоя. Разность между суммой длины крыльев складок и суммой их ширины составит величину горизонтального сжатия слоя. Например, по рис. 3.7. можно представить, что при средних углах 60° горизонтальное сокращение поверхности было двукратным. Горизонтальные движения выявляются также на основе анализа пологих надвиговых структур – шарьяжей и сдвиговых явлений.  Если удаётся установить горизонтальную амплитуду шарьяжа (рис. 3.8), то можно с уверенностью говорить о сокращении первоначальной поверхности на величину этой амплитуды.  То же самое и со сдвигами. Показателями горизонтальных тектонических движений могут быть блоки основных и ультраосновных пород среди кремнистых и глинисто-кремнистых образований (офиолитовые зоны). Они перемещены из океанических зон к континентам на сотни и тысячи километров. Время проявления горизонтальных движений устанавливается определением возрастов самых молодых слоёв, затронутых деформациями, и недеформированных перекрывающих пород. Палеомагнитный метод Палеомагнитный метод основан на измерении естественной остаточной намагниченности горных пород, фиксирующей магнитное поле времени и места её образования. В истории Земли многократно происходили инверсии магнитного поля, когда векторы первичной намагниченности менялись на 180 °С, т. е. северный магнитный полюс становился южным и наоборот. Вектор первичной намагниченности длительное время сохраняется в горных породах и на основании его определения можно сопоставлять отложения и устанавливать их возраст. Явление остаточной намагниченности объясняется тем, что ферромагнитные частицы при застывании лав и выпадении осадков намагничиваются и ориентируются в магнитном поле Земли. В процессе диагенеза и даже сильных тектонических деформациях первичная остаточная ориентировка ферромагнитных частиц не нарушается. Лишь при нагреве породы до точки Кюри происходит её перемагничивание, что случается в процессах метаморфизма и внедрении интрузий. Поэтому начальная намагниченность соответствует ориентировке магнитного поля, которое было во время формирования данного слоя. Определяя первичную намагниченность взятых из разреза ориентированных образцов (в случае их смятия надо мысленно вернуть в горизонтальное положение), удаётся расчленить разрез на горизонты с прямой и обратной намагниченностью. В геологической истории Земли менялось не только положение магнитных полюсов, но и расположение крупных блоков земной коры. Вместе с тем установлено, что в пределах одних и тех же блоков одновозрастные породы обладают одинаковым вектором остаточной намагниченности. По массовым определениям удаётся не только расчленить разрез, но и установить положение данного блока относительно магнитных полюсов, выявить прямую или обратную намагниченность. Облегчает выделение в разрезе определённых реперных палеомагнитных горизонтов наличие в истории Земли длительных интервалов времени с постоянным положением магнитных полюсов с одной стороны эпох многократных инверсий, т.е. изменений полярности с другой. Геомагнитные инверсии – мгновенные события глобального масштаба, что позволяет построить палеомагнитостратиграфическую шкалу. Расчленение и корреляция палеомагнитным методом предваряется определением радио- хронологическими методами возраста горных пород опорных разрезов, для которых проводилось исследования полярности магнитного поля. Сопоставление горизонтов прямой и обратной намагниченности только по их знаку без учёта геологической истории региона и всей палеомагнитной шкалы нередко приводит к ошибкам, так как в разрезах часто имеются скрытые перерывы в осадконакоплении. Палеомагнитный метод применяется в совокупности с биостратиграфическими и радиогеохронологическими методами. Его ценность заключается в том, что каждая инверсия повсеместно отражалась одновременно, и поэтому выделяемые палеомагнитные горизонты являются строго одновозрастными. Палинспастические реконструкции Палинспастические реконструкции - Реконструкция расположения материков в прошлом на основе представлений о дрейфе литосферных плит. Тектоника плит — современная геологическая теория о движении литосферы. Она утверждает, что земная кора состоит из относительно целостных блоков — плит, которые находятся в постоянном движении друг относительно друга. При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга (растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции. Теория объясняет землетрясения, вулканическую деятельность и горообразование, большая часть которых приурочена к границам плит. Впервые идея о движении блоков коры была высказана в теории дрейфа континентов, предложенной Альфредом Вегенером в 1920-х годах. Эта теория была первоначально отвергнута. Возрождение идеи о движениях в твёрдой оболочке Земли («мобилизм») произошло в 1960-х годах, когда в результате исследований рельефа и геологии океанического дна были получены данные, свидетельствующие о процессах расширения (спрединга) океанической коры и пододвигания одних частей коры под другие (субдукции). Объединение этих представлений со старой теорией дрейфа материков породило современную теорию тектоники плит, которая вскоре стала общепринятой концепцией в науках о Земле. В теории тектоники плит ключевое положение занимает понятие геодинамической обстановки — характерной геологической структуры с определённым соотношением плит. В одной и той же геодинамической обстановке происходят однотипные тектонические, магматические, сейсмические и геохимические процессы. 24. Океанская стадия развития земной коры (признаки, основные формации). Типичными геосинклинальными областями считаются области океанических окраин, основными структурно-геоморфологическими областями которых являются котловины окраинных морей, островные дуги и глубоководные прогибы. Признаки, характеризующие геосинклинальный режим на примере современных океанических окраин, следующие: 1 – преимущественно морской тип осадков при преобладании глубоководных отложений; 2 – линейный характер структур и тел осадочных формаций, высокая степень дис- лоцированности слоёв; 3 – резкие изменения мощностей и состава пород вкрест простира- ния складчатых структур; 4 – повышенный метаморфизм пород; 5 – насыщенность разреза телами магматических пород; 6 – наличие толщ и структурных форм, образовавшихся в условиях резко расчленённого рельефа; 7 – высокая сейсмичность; 8 – формации- индикаторы: кремнисто-сланцевые, кремнисто-карбонатные, яшмовые, аспидные, флише- вые, кератофиро-спилитовые, спилитово-диабазовые и некоторые другие. 25. Геосинклинальный режим развития земной коры (признаки, стадии, основные формации). Геосинклиналь – это обширная область земной коры, в которой мощные осадочные и вулканогенные породы сминаются в складки, интрудируются, метаморфизуются, образуя складчатые сооружения. Крупнейшие, глобальной протяженности участки земной коры геосинклинального строения – геосинклинальные пояса; соподчиненные крупные подразделения - геосинклинальные области. Геосинклинальный пояс – подвижный и проницаемый элемент литосферы, для которого характерны наборы определенных формаций, закономерная направленность магматических явления, интенсивная дислоцированность и метаморфизм осадков и вулканитов. Процессы поднятия земной коры, внедрения крупных масс кислых интрузий наиболее проявляется в центральной части геосинклинали – эвгеосинклиналь. По краям расположены миогеосинклинали, содержащие меньше эффузивных толщ, и интрузий, и сложены более молодыми породами. 1 этап геосинклинальный 1 Стадия – начального погружения – растяжение и опускание земной коры до глубины 10 км. Образование моря. Формирование нижней терригенной формации. Проявляется эффузивный магматизм. В миогеосинлинаях формируются сланцево-граувакковая, черносланцевая, глинисто-карбонатная формации. 2 Стадия - предорогенная – поднятие поверхности, образование архипелага островов, разделенного проливами. В геосинклинали накапливаются известняки и флиш. Магматизм – общее поднятие. Образование складчатой области. 26. Платформенный режим развития земной коры (признаки, стадии, основные формации). Выделяется два этапа развития геосинклинали: собственно геосинклинальный и орогенный (платформенный). Первый включает две стадии – начального погружения и предорогенную, вто- рой – раннеорогенную и собственно орогенную. Третья стадия – орогенная характеризуется преобладанием поднятий и сокращением областей аккумуляции. Осадконакопление происходит на ограниченных площадях в межгорных и предгорных прогибах за счёт разрушения центрального поднятия. При этом образуется нижняя моласса или шлир. В межгорных прогибах она обломочная морская или континентальная, в предгорных – такая же, но часто встречается лагунная. В зависи- мости от климатических условий лагунные молассы бывают двух типов: в гумидных зонах угленосные, как паралические, так и лимнические, в аридных – соленосные. В поро- дах нижней молассы нередко встречаются крупные залежи нефти и газа (Предкавказье). Отложения подвергаются интенсивным пликативным дислокациям. Эффузивный вулканизм ослабевает и выражен наземными излияниями кислых и щелочных пород. Продол- жается внедрение гранитоидных интрузий в виде батолитов. Поднятия с внутренних ча- стей разрастается к периферии, море оттесняется к краям возникающей складчатой стра- ны. Четвёртая стадия – собственно орогенная характеризуется увеличением скорости центрального поднятия и образованием горной страны – складчатого сооружения с резко расчленённым рельефом. В межгорных прогибах формируется континентальная верхняя моласса с преобладанием мощных толщ конгломератов с прослоями песчаников, алевролитов и глин. Воздымание горного сооружения сопровождается раскалыванием его сводовой части, надвиганием на край соседней платформы, интенсивным проявлением конечного вулканизма. Последний представлен порфировой формацией, отличающейся значи- тельным разнообразием состава – от базальтов и андезито-базальтов через андезиты, дациты, до риолитов и трахитов. В центральной части орогена наблюдается оживление магматической деятельности и формируется формация кислых и щелочных гранитоидов. По краям поднятий образуются предгорные прогибы, в которые может проникать мелкое море. Таким образом, геосинклиналь переходит в складчатую область. Слои осадочных по- род интенсивно дислоцируются, магматическая деятельность проявляется во всех формах. Мощность моласс в межгорных прогибах может достигать 10 и более км. Итогом развития геосинклинального процесса является образование континентальной коры со всеми тремя слоями – базальтовым, гранитным и осадочным. Затем, в результате эрозии горная страна разрушается, её территория выравнивается, и она превращается в платформу – малоподвижную жёсткую выровненную область, где амплитуды вертикальных движений и мощности осадков невелики. Породы на платформах неметаморфизованы, залегают обычно горизонтально, а изверженные образования представлены базальтами. Таким образом, платформы – это стабильные жёсткие участки земной коры континентов с двухэтажным строением. Нижний этаж сложен кристаллическими породами, верхний – осадочными. 27. Виды тектономагматической активизации платформ (рифтогенез, эпиплатформенный орогенез, трапповый магматизм, кольцевые интрузии). Рифтогенез- процесс формирования и эволюции рифтов (а также рифтовых зон и систем), происходящий при горизонтальном тектонич. растяжении, которое приводит к утонению как континентальной, так и океанической литосферы вплоть до ее полного разрыва. В общ. случае, развитие Р. связывают с подъемом мантийного диапира и соответствующей перестройкой термич. режима литосферы. Выделяют две основные концепции механизма Р.: рифтогенез активный (при котором горизонтальное растяжение, сопровождаемое ростом общелитосферного поднятия, производит кровля поднимающегося мантийного плюма) и рифтогенез пассивный (растяжение вызывает подъем астеносферы в результате декомпрессии). В реальности, по-видимому, эти два режима Р. последовательно сменяют друг друга во времени. В зависимости от геотектонич. приуроченности выделяются рифтогенез континентальный и рифтогенез океанический. Длительность активного развития современных континентальных рифтов – десятки миллионов лет, океанических -первые сотни миллионов лет, однако для древних рифтов (палеорифтов) предполагается большая продолжительность развития – от сотен миллионов до 1 млрд лет. Орогенез- тектонич. деформации (гл. обр. сжатие, сопутствующие магматизм, метаморфизм, а также поднятие, т. е. собственно горообразование), ведущие к возникновению покровно-складчатого сооружения, т. е. орогена или орогенического пояса. Согласно Г. Штилле (1919), характерными чертами О. являются его кратковременность при большой интенсивности, а также распространение в пределах ограниченных областей. По областям образования различают О. эпиплатформенный (внутриконтинентальный) и О. эпигеосинклинальный. Иногда О. развивается и в областях завершенной складчатости. Трапповый магматизм (от шведского trappa — лестница) — особый тип континентального магматизма, для которого характерен огромный объём излияния базальта за геологически короткое время (первые миллионы лет) на больших территориях. На океанической коре аналогом траппов являются океанические плато. Кольцевые интрузии- гипабиссальные магматич. тела, часто дайки, имеющие кольцевую форму и падение от центра. В ряде случаев И. к. представляют собой субвулканич. постройки – вскрытые жерла вулканов, при этом наблюдаются поликольцевые (кольцо в кольце) массивы, в которых каждое кольцевое тело образовано при самостоятельной фазе внедрения. 28. Цикличность геологических процессов и тектоническая периодизация истории Земли (тектономагматические эпохи). В истории Земли выделяется целый ряд эпох складчатости, то есть таких периодов времени (относительно коротких по сравнению с предшествующим прогибанием и последующим спокойным развитием), когда наблюдается планетарное усиление тектонической деятельности и замыкаются геосинклинальные области в самых разных регионах земного шара. В докембрии было несколько эпох складчатости, названия которых различаются у разных авторов. В нашей стране за эталон тектонического развития в докембрийское время принят регион Карелии и Кольского полуострова. Там проявились следующие эпохи складчатости: саамская (кольская) - завершилась в конце раннего архея; беломорская - конец позднего архея; карельская - закончилась в конце раннего протерозоя (раннекарельская фаза проявилась перед ятулием, позднекарельская - перед вепсием). Во второй половине протерозоя (в рифее и венде) произошла байкальская складчатость. В других регионах земного шара проявлялись эпохи складчатости, не всегда совпадающие с вышеназванными и имеющие свои названия. Главным результатом докембрийских диастрофических циклов является образование крупных участков континентальной коры - древних платформ (Восточно-Европейской, Сибирской и других - см. выше), которые являются как бы "ядрами" современных материков. Древними принято называть платформы докембрийским фундаментом. В фанерозое проявились четыре крупнейшие эпохи складчатости (тектогенеза, диастрофизма): каледонская (замыкание геосинклиналей в конце силурийского периода), герцинская, или варисская (замыкание в каменноугольном - пермском периодах), мезозойская, или киммерийская (замыкание в конце мелового периода), альпийская, или кайнозойская (началась с палеогена и не завершилась до настоящего времени). Эти крупнейшие эпохи тектогенеза разделяются на более мелкие фазы, которые также имеют собственные названия. В байкальскую эпоху сформировались, например, складчатые сооружения Прибайкалья и Забайкалья, Тимана, фундамент Печорской плиты, горы Аделаида в Австралии; в каледонскую эпоху - складчатые системы Алтае-Саянской области, внешняя дуга Казахского нагорья, Северный Тянь-Шань, каледониды Норвегии, Шотландии, Уэльса, островов Канадского Арктического архипелага; в герцинскую эпоху - Урал, Тянь-Шань, Аппалачи, Большой Водораздельный хребет и др.; в мезозойскую эпоху - горные сооружения по берегам Тихого океана (Кордильеры, горы Северо-Востока Азии), в альпийскую эпоху - горные системы Средиземноморского пояса (Альпы, Кавказ, Гималаи и др.). |