Пикорнавирусы. 1. Семейство пикорнавирусы. Общая характеристика. Общая характеристика

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

|

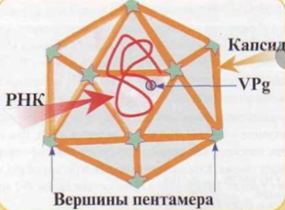

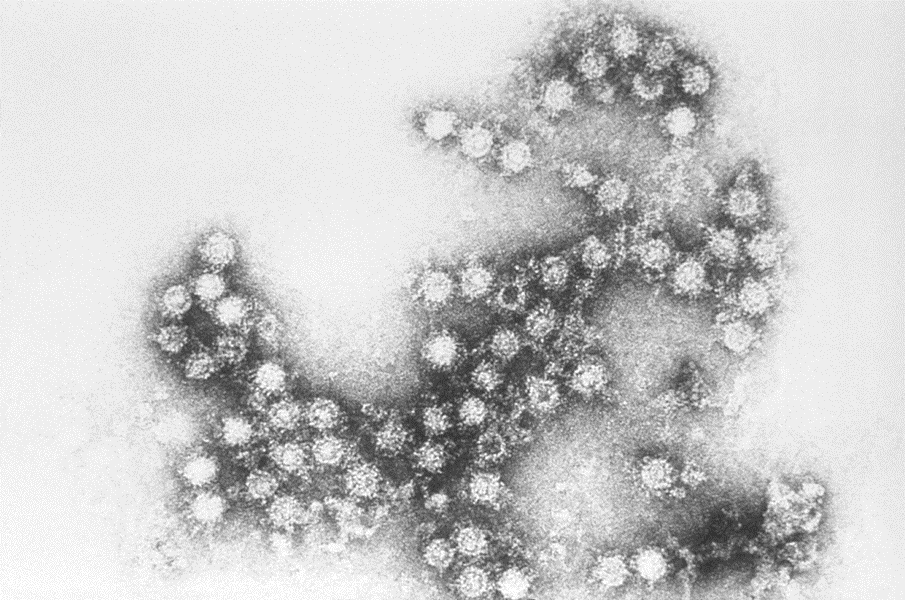

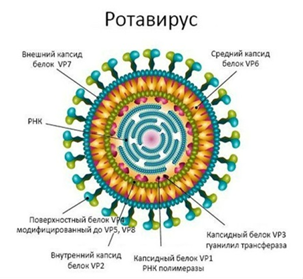

Антигенная структура. Известно 7 серологических типов вирусов: А, О, С, SAT-1, SAT-2, SAT-3 и Азия-1. Их можно дифференцировать с помощью РНГА, РН, РСК, реакции серозащиты и перекрестного иммунитета. Внутри основных типов существуют варианты, или подвиды, отличающиеся друг от друга: есть штаммы с узким и широким спектром. Тип А имеет 32 варианта, О – 11, С – 5, SAT-1 - 7, SAT-2 - 3, SAT-3 - 4 и Азия-1 – 2 варианта. Известны и другие штаммы вируса, отличающиеся от установленных вариантов. Патогенез. Входными воротами для вируса служат в первую очередь слизистые оболочки ротовой полости и дыхательных путей. Первичная репродукция вируса происходит уже через 18 ч после заражения в слизистой оболочке глотки, в лимфоузлах и миндалинах головы и шеи. В местах внедрения вируса образуются первичные афты. Из места первичной локализации вирус по лимфотическим путям попадает в кровь и затем в органы лимфоидномакрофагальной системы, где имеются оптимальные условия для обильного накопления вируса и образования очага инфекции, предшествовавшего развитию повторной виремии. Клинически эта фаза болезни проявляется повышением температуры тела, быстрым образованием вторичных или генерализованных афт и экзантемы на покрытых волосами участках кожи, на слизистых оболочках и на коже вокруг копыт. Обычно это происходит через 48 ч после заражения или несколько позже. Обладая миотропными свойствами, вирус ящура также фиксируется в волокнах сердечной и скелетной мышц, вызывая различные функциональные нарушения сердечной деятельности и тканевые дефекты. При благополучном течении болезни на 4 сутки генерализации происходит образование антител, и она переходит в стадию выздоровления. Лабораторная диагностика. Диагноз основан прежде всего на эпизоотологических данных, клинических признаках и патологоанатомических изменениях. Лабораторные методы диагностики используются для уточнения поставленного диагноза и определения типов и вариантов. Патологический материал: кровь, стенки и содержимое афт, кусочки сердечной мышцы, на вирусоносительство – соскобы со слизистой оболочки глотки или пищевода. I. Экспресс-методы: РИФ, РСК. II. Вирусологические исследования: 1) выделение вируса на мышатах-сосунах, морских свинках, крольчатах, культуре клеток свиной почки и щитовидной железы, естественно-восприимчивых животных; 2) идентификация выделенного вируса в РСК, РДП, РПГА, РН. III. Ретроспективная диагностика: РДСК, РДП, РИД, РНИФ, РП. Иммунитет. Продолжительность иммунитета у крупного рогатого скота, переболевшего ящуром, составляет 8-12 месяцев, у свиней – 10-12, у овец – около 18 месяцев. При ящуре возникает тканевый и гуморальный иммунитет. Специфическая профилактика. Для лечения ящура используют сыворотку (кровь) реконвалесцентов. Для специфической профилактики ящура в нашей стране применяют моновалентные гидроксидалюминиевые формолвакцины из лапинизированного вируса ящура, выращенного в организме 2-3 суточных крольчат, и трехвалентную (типы А, О, С) вакцину из вируса, культивируемого по методу Френкеля на эпителие языка крупного рогатого скота. В последнее время для профилактики ящура у крупного рогатого скота и овец стали также использовать бивалентную вакцину из культурного вируса, а у свиней – масляные вакцины из лапинированного вируса. Сконструированы генноинженерные и синтетические вакцины. Доказана возможность пассивной передачи поствакцинального клеточного иммунитета. 4.Риновирусы.  Классификация Семейство:Picornoviridae Род:Enterovirus Вид:human rhinoviruses Морфология тип: простой, симметрия икосаэдрическая; форма: сферическая; размеры: 25-30 нм; геном: однонитевая +РНК. Репродукция Риновирусы разделают на две большие группы по способности к репродукции в клетка: 1) Вирусы группы Н - размножаются и вызывают цитопатические изменения в ограниченной группе диплоидных клеток, человеческого эмбриона и специальной линии (К) клеток Не. Lа; 2) Вирусы группы М – размножаются и вызывают цитопатические изменения в клетках почек обезьян, эмбриона человека и различных перевиваемых клеточных линиях человеческих клеток. В оптимальных условиях культивирования проявляется цитопатическое действие Резистентность Вирусы этого рода чувствительны к кислым значениям рН, устойчивы к температуре 50 °С (отличие от энтеровирусов). Культивирование Риновирусы могут культивироаться в эмбриональных клеточных культурах или органных культурах трахеи эмбриона человека. Все риновирусы имеют общий рецептор. Рецептором риновирусов является межклеточная адгезивная молекула I (ICAM-I), которая экспрессируется на эпителиальных клетках, фибробластах и эндотелиальных клетках. Антигенная структура По структуре единственного типоспецифического антигена выделяют 113 иммунологически разнородных групп .У человека риновирусная инфекция вызывает выработку нейтрализующих АТ и состояние невосприимчивости на период, равный двум годам. Иммунитет эффективен только против гомологичного штамма. Эпидемиология Риновирусы распространены повсеместно, подъем заболеваемости отмечается в холодный период. Основной путь передачи – воздушно-капельный, резервуар – больной человек. Патогенез и клиника Инкубационный период – 2-5 суток, у человека заболевание протекает в виде ОРВИ, реже бронхопневмонии. У детей инфекции сопровождаются лихорадкой, у взрослых подъем температуры наблюдается редко. Продолжительность заболевания обычно составляет 7 суток. Осложнения: хронический бронхит, синусит и воспаление среднего уха. Лечениие Лечение риновирусных инфекций симптоматическое Профилактика Иммунопрофилактику не проводят из-за большого числа серологических вариантов возбудителя. Микробиологическая диагностика В лабораторной диагностике риновирусной инфекции в качестве материала для исследования используют носоглоточный смыв, реже – трахеобронхиальный аспират, промывные воды бронхов. Основным методом идентификации риновирусов непосредственно в материале является ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Выделение вирусов проводят на культурах клеток (эмбриональных клетках почек человека, клеточных линиях HeLa, Vero и других). С целью идентификации типа риновирусов применяют реакцию нейтрализации ЦПД с типоспецифическими сыворотками и молекулярно-генетические методы (ОТ-ПЦР). Диагноз острой риновирусной инфекции можно подтвердить при помощи методов серодиагностики (ИФА) с обнаружением в сыворотке пациентов специфических противовирусных АТ класса IgM. Иммунитет Риновирусная инфекция вызывает развитие невосприимчивости только против гомологичного штамма на период 1-2 года. Иммунитет определяется секреторными иммуноглобулинами типа IgА. Реовирусы  Классификация Класс: Resentoviricetes Порядок:Reovirales Семейство:Реовирусы Морфология Вирионы имеют диаметр 60—70 .нм и состоят из двунитчатой РНК, покрытой двумя капсидными белковыми оболочками — внутренней и наружной. Капсид имеет икосаэдральную симметрию. Наружный капсид состоит из 32 капсомеров с диаметром 18 нм, он может быть удален путем обработки химотрипсином или детер-гентами. Ч астица с удаленным наружным капсидом называется сердцевиной. Она имеет 12 пятиугольных фасеток, образованных капсомерами внутреннего кап-сида, в центре которых находятся отростки диаметром 10 нм с внутренним каналом, через него выходят наружу вновь синтезированные молекулы иРНК Культивирование Реовирусы культивируют в различных первичных и перевиваемых культурах клеток. ЦПД появляется поздно и напоминает неспецифическую дегенерацию клеточного монослоя. Факторы патогенности, факторы вирулентности, антигенная структура Восемь полипептидов являются структурными белками и обозначаются греческими буквами: U, K2, и КЗ (1400—1500 аминокислотных остатков): р,1 и (J,2 (700—800 аминокислотных остатков); о1, ст2 и оЗ (350—400 аминокислотных остатков). Пять полипептидов входят в состав сердцевины, три — ^ilC, о1 и оЗ — в состав наружного капсида. Белок <т1 обеспечивает специфическое связывание с клеточными рецепторами и определяет тропизм вируса к определенным клеткам. Этот же белок является вирусным гемагглюти-нином.Он представляет собой основной типоспецифи-ческий антиген. Тем не менее, количество этого белка на поверхности вирионов мало — 24 молекулы на вирусную частицу и 1 % от сухой массы всех белков. Белок рЛС обеспечивает проникновение вируса в клетку и его распространение в организме. Этот белок образуется путем протеолитического нарезания белка р,1. В наибольшем количестве на поверхности вируса представлен белок оЗ, однако функции его точно не установлены. Известны три серотипа реовирусов человека. Они имеют общий комплементсвязывающий и типоспецифиче-ские антигены. Вирусы всех трех серотипов агглютинируют эритроциты человека группы 0, а вирус 3-го серотипа, кроме того, и эритроциты крупного рогатого скота. В сердцевине вирионов имеется РНК-зависимая РНК-транскриптаза, которая становится активной после удаления наружного капсида. Имеются также фосфогидролаза, гуанилтрансфераза и метилтрансфераза (ферменты для синтеза «шапочки»). Эпидемиология Основной путь передачи — воздушно-капельный, однако возможен и фекально-оральный путь заражения. Реовирусы в связи с их высокой контагиоз-ностью и устойчивостью во внешней среде часто являются причиной эпидемических вспышек в детских коллективах. В циркуляции вируса важную роль играет бессимптомное вирусоносительство. Патогенез и клиника Вирус размножается в эпителии слизистой оболочки носоглотки и кишечника. При попадании в кишечник он взаимодействует со специализированными эпителиальными клетками в микроскладках над групповыми лимфатическими фолликулами — М-клетками, которые транспортируют вирус к лимфоидной ткани. Транспорт реовирусов через М-клетки, по-видимому, осуществляют клеточные лизосомы. Из групповых лимфатических фолликулов вирус попадает в брыжеечные лимфатические узлы, оттуда в селезенку, через лимфатическую систему попадает в кровь. У взрослых заболевание часто протекает бессимптомно, у детей реовирусы вызывают катаральные воспаления верхних дыхательных путей или тонкого кишечника. Инфекция характеризуется появлением лихорадки, воспалением верхних дыхательных путей (ринит, фарингит), конъюнктивитом, поносом. Реже наблюдаются пневмония, герпангина, миокардит. Известны смертельные случаи заболевания среди новорожденных и детей раннего возраста. Лечение Симптоматическое лечение. Профилактика Специальные меры профилактики не разработаны. Микробиологическая диагностика Материалом для исследования являются смывы носоглотки и фекалии больных. Из фекалий вирусы выделяют чаще, чем из смывов носоглотки. В летальных случаях используют кровь, легкие, печень, мозг, почки погибших. Выделение вируса: вирусы выделяют в первичных и перевиваемых культурах человека и животных (почек обезьян, фибробластов эмбриона человека, HeLa, Нер-2 и др.). Сыворотку животных к зараженным культурам не добавляют в связи с возможным содержанием в ней антител к реовирусу. Цитопатический эффект может проявиться через длительный период —2—3 нед после заражения. Он характеризуется появлением дегенерировавших клеток, которые не слущиваются со стекла, а сохраняют связь с монослоем, прикрепляясь к нему отростками. Вирус можно выделить путем заражения мышей-сосунков в мозг, подкожно, внутрибрюшинно, интраназаль-но. Через 5—12 дней наступает гибель животных. Однако чаще используют культуры клеток, так как мыши менее чувствительны к вирусу и могут спонтанно быть инфицированы реовирусами. Идентификацию вирусов проводят в РН и в РТГА с использованием эритроцитов человека 0 группы и крупного рогатого скота; применяют эталонные типоспе-цифические сыворотки. Неспецифические ингибиторы из . сывороток удаляют обработкой каолином, а изогемагтлю-тинины — 50% взвесью эритроцитов человека группы 0. Серологическая диагностика. Нарастание антител в парных сыворотках определяют в РТГА, используя в качестве антигена культуральную жидкость зараженных культур клеток после полной дегенерации клеточной культуры. Иммунитет Клинически выраженная и инаппарантная инфекция сопровождаются появлением специфических антител. К 25—30 годам жизни большинство населения имеют антитела ко всем трем типам вируса, что свидетельствует о его широкой циркуляции. Ротавирусы  Классификация Семейство:Reoviridae Род:Rotavirus Вид:Rotavirus A-I Морфология тип: простой, симметрия икосаэдрическая; форма: сферическая, в виде колеса со спицами; размеры: 60-80 нм; геном: двунитевая линейная РНК из 11 сегментов. Структура: Трехслойный капсид, на поверхности которого расположены белки VP4 (шип вируса с гемагглютинирующей активностью) и VP7 (типоспецифический антиген). Геном: каждый сегмент, за исключением девятого, кодирует один белок; вирион несет все необходимые ферменты для транскрипции и кэпирования. Репродукция: проникают в клетку типичным для простых вирусов путем либо под воздействием протеаз ЖКТ превращаются в инфекционные субвирионные частицы, которые проникают через ЦПМ; • процесс репродукции типичен для двунитевых РНК-вирусов Резистентность Устойчивы к факторам окружающей среды: эфиру, хлороформу, ультразвуку, протеолитическим ферментам, при комнатной температуре сохраняются 7 месяцев. Культивирование Ротавирусы человека в отличие от ротавирусов животных плохо адаптируются к культуре клеток. Однако их культивируют в роллерных культурах первичных и перевиваемых почечных клеток зеленых мартышек. ЦПД характеризуется уплотнением и округлением клеток, объединением их в конгломераты, соединенные между собой тяжами. Антигенная структура По антигенным свойствам ротавирусыразделены на 4 серотипа. Гликопротеин наружного капсида определяет гемагглютинирующие свойства и типовую антигенную специфичность (VP-3). VP-6 белок придает групповую специфичность, по групповым антигенам ротавирусы подразделяются на 6 серогрупп: A, B, C, D, E, F. Эпидемиология Источником инфекции являются больные люди или вирусоносители, выделяющие его с фекалиями. Пути передачи: алиментарный (особенно водный), контактно-бытовой Патогенез и клиника Вирус тропен к эпителию 12-перстной кишки и поражает ее ворсинки. Инкубационный период длится 1-3 дня, после чего развивается водянистая диарея (10-15 раз в сутки), боли в животе, рвота, лихорадка. Лечение Лечение только симптоматическое, наиболее важна адекватная регидратация. Профилактика Для специфической профилактики разработаны живые пероральные вакцины из аттенуированных штаммов вируса. Микробиологическая диагностика Основными методами диагностики являются серологический (РСК, РН, ИФА, РИФ), экспресс-методы обнаружения антигенов вируса в материале (ИФА, РНК-зонды), и молекулярно-генетический (ПЦР с обратной транскрипцией). Иммунитет В организме больных вначале появляются антитела класса IgM, которые через 2-3 недели сменяются IgG. Существенное значение в местном иммунитете принадлежит секреторным иммуноглобулинам IgA. Вируснейтрализующие антитела класса IgG способны проходить через плаценту. Они играют определенную роль в создании пассивного иммунитета в первые 6 мес. после рождения ребенка. Комплементсвязывающие антитела быстро исчезают после перенесения заболевания, вируснейтрализующие сохраняются десятилетиями 5.Вирус гепатита А и Е Вирус гепатита А  Классификация Род - Hepatovirus Семейство - Picornaviridae Морфология Форма вириона – сферическая Размеры вириона – 27-30 нм Тип НК – однонитиевая +РНК Капсид кубический(икосаэдр) симметрии(60 субъединиц, каждая состоит из 5 протомеров) Протомер состоит из 4 полипептидов(VP1,VP2,VP3,VP4) Суперкапсида нет Антигенная структура Вирус имеет один антигенный тип и содержит главный антиген (НА Аг), развитие иммунного ответа к которому обеспечивает прочный пожизненный иммунитет. Культивирование Вирус выращивают в культурах клеток. Цикл репродукции более длительный, чем у энтеровирусов, цитопатический эффект не выражен. Схема патогенеза + клин проявления + клетки мишени Источник-больные. Механизм заражения — фекально-оральный. Вирусы выделяются с фекалиями в начале клинических проявлений. С появлением желтухи интенсивность выделения вирусов снижается. Вирусы передаются через воду, пищевые продукты, руки. Болеют преимущественно дети в возрасте от 4 до 15 лет. Патогенез: Обладает гепатотропизмом. После заражения репликация вирусов происходит в кишечнике, а оттуда через портальную вену они проникают в печень и реплицируются в цитоплазме гепатоцитов. Повреждение гепатоцитов возникает в результате иммунопатологических механизмов. Клиника. Инкубационный период - от 15 до 50 дней. Болезнь начинается остро с повышения температуры, тошноты, рвоты. Через 5-7 дней может появляться желтуха. Наиболее интенсивно больной выделяет вирусы в первую неделю болезни и за две недели до появления симптомов. Течение заболевания обычно легкое, осложнения бывают редко, летальность не выше 0,1%. С возрастом заболеваемость снижается, но при заражении болезнь протекает тяжелее. Хронические формы не развиваются. В РБ с 2015 г. перенесенный гепатит А не является противопоказанием для донорства крови Клетки мишени - гепатоциты |