1. Состав земной коры. Формы залегания осадочных пород. Давление и температура в недрах земной коры

Скачать 0.75 Mb. Скачать 0.75 Mb.

|

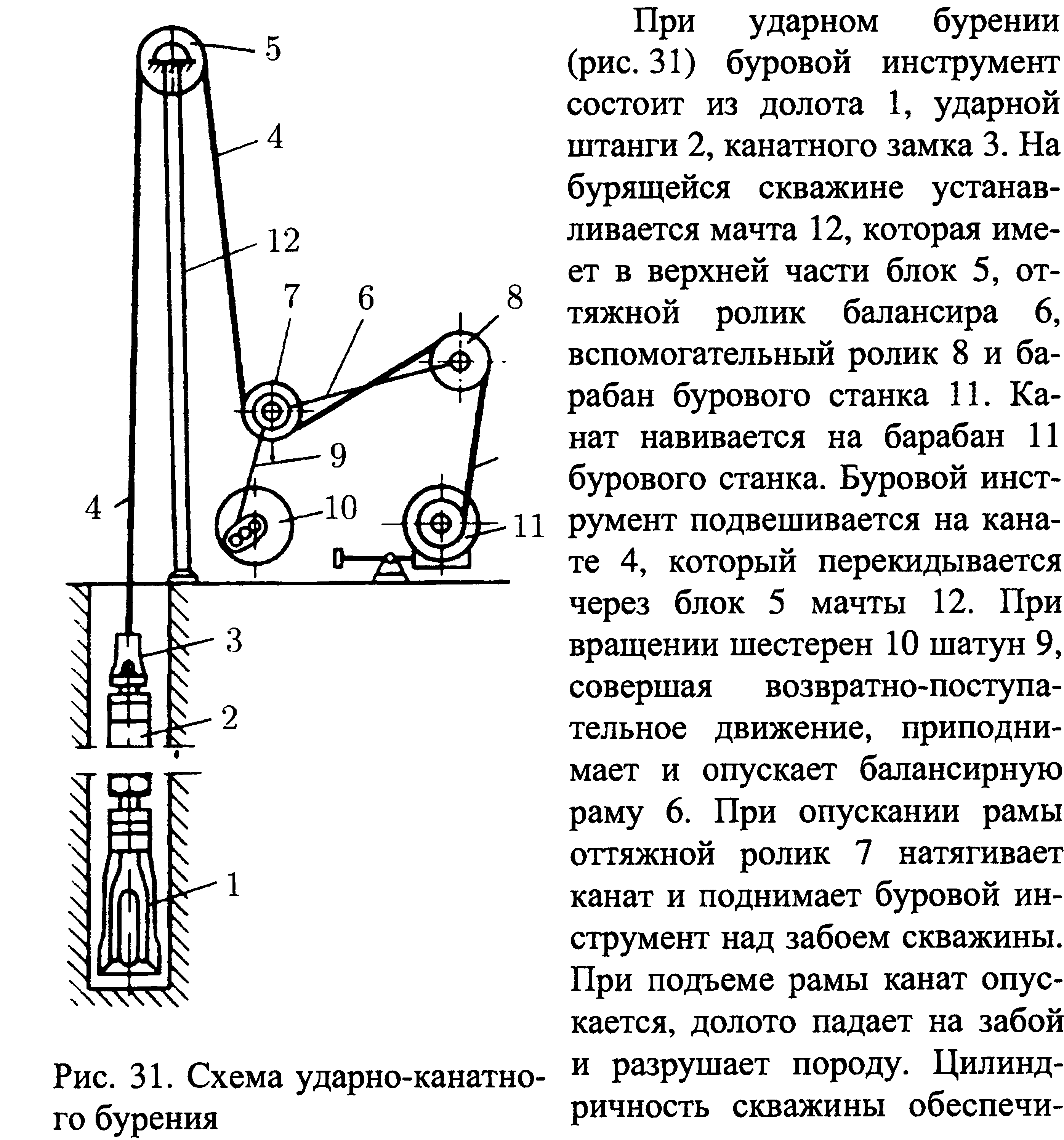

1. Состав земной коры. Формы залегания осадочных пород. Давление и температура в недрах земной коры. Земная кора состоит из: литосферы, мантии и ядра. Формой залегания осадочных горных пород является слой (или пласт). Давление и температура обратно пропорциональны величине радиуса от центра Земли. Из этого следует, что давление и температура имеют самые высокие значения в центре планеты, т.е. в её ядре.P≈361 ГПа (3,7 млн. атм.)T ≈ 6230 ± 530K Горные породы: * магматические (изверженные), - базальты, граниты, * осадочные, - известняки, мел, трепел, * метаморфические (видоизмененные), - кварциты, мраморы, яшмы, различные сланцы, гнейсы. Характерный признак осадочных горных пород — их слоистость. Поверхность, ограничивающая пласт снизу, называется подошвой; поверхность, ограничивающая его сверху,— кровлей. Следовательно, кровля нижележащего слоя является одновременно подошвой покрывающего слоя. 2. Осадочные горные породы – вместилища нефти и газа. Залежи нефти и газа. Месторождения нефти и газа. Вместилищами жидкости и газа в земной коре являются осадочные горные породы с большим числом мелких сообщающихся пустот. (поры в породе) Коллектор – горная породапорода способная вмещать воду, нефть, газ и отдавать их при разработке. Помимо всего, осадочные горные породы являются природными резервуарами или коллекторами( когда 2 и > породы) – то есть породами являющимися вместилищами для воды, нефти и газа внутри которых эти флюиды могут циркулировать. Часть природного резервуара, в котором могут экранироваться нефть и газ и может образоваться их скопление, называется ловушкой. Залежь нефти и газа представляет собой естественное локальное (единичное) скопление нефти и газа в ловушке. Залежь нефти образуется в той части резервуара, в которой устанавливается равновесие между силами движения, заставляющими нефть и газ перемещаться в природном резервуаре, и силами сопротивления, которые препятствуют движению Совокупность залежей, находящаяся в земной коре, содержащая нефть, газ или конденсат, образует нефтяное, газовое или газонефтяное месторождение. Месторождением также называется место, где в процессе миграции нефть или газ встретили на своём пути непроницаемую ловушку. Следовательно, трем основным типам природных резервуаров соответствуют три основные группы залежей нефти и газа: 1) пластовые залежи (сводовые и экранированные); 2) массивные залежи; 3) литологически ограниченные залежи. Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей одной и той же группы (например, сводовых пластовых или массивных и т. д.), находящихся в недрах земной коры единой площади. 3. Происхождение нефти и природного газа. Нефть и ее свойства. Нефтяной газ и его свойства. Единого мнения о происхождении нефти и газа нет. Существуют в основном две гипотезы происхождения нефти и газа. Одна из них об органическом, другая о неорганическом. Гипотеза органического происхождения принадлежит М.В.Ломоносову, согласно которой нефть и газ образуются из останков животных и растительных организмов под воздействием высоких температур и давления без доступа кислорода. Гипотезу неорганического происхождения нефти и газа впервые выдвинул Д.И.Менделеев, который объяснил, что углеводороды могут образовываться в недрах Земли при воздействии перегретого водяного пара на карбиды тяжелых металлов под действием высоких температур и давлений. Во многом подтвердилась гипотеза органического происхождения нефти и газа. Нефть – это сложное соединение углерода и водорода. Такие соединения называются углеводородами. Физические свойства пластовых нефтей в значительной мере отличаются от свойств дегазированных (поверхностных) нефтей и зависят от влияния температуры, давления и растворимости газа в нефти. Основными свойствами нефти и газ являются: Плотность Объемный коэффициент (отношение объема нефти (жидкости) с растворенным в ней газом к объёму этой же нефти на поверхности после её дегазации).Vоб=Vп/Vпов, где Vп – объём нефти в пластовых условиях, Vпов - объём той же дегазированной нефти при атмосферном давлении. Вязкость – свойство жидкости сопротивляться взаимному перемещению её частиц при движении где P – прикладываемая сила; - приращение скорости движения первого слоя относительно другого;–расстояние между двумя слоями;F- поверхность соприкосновения двух слоёв. Единица измерения – Па*с или 1 пз (пуаз) = 0,1 Па*с Кинематическая вязкость Температура, давление и растворимость газа в нефти.  Нефтяной газ и его свойства. Газы нефтяных и газовых месторождений по химической природе сходны с нефтью. Газы нефтяных месторождений, добываемых вместе с нефтью, называют нефтяными газами, а газы газовых месторождений называются природными газами. Основными его свойствами являются: Молекулярная масса Критическая температура (температура при которой газ переходит в жидкое агрегатное состояние) и приведенная температура (отношение данной температуры к критической) Плотность (в том числе и относительная плотность, показывающая во сколько раз масса данногогаза, при данной температуре, больше или меньше массы сухого воздуха, заключенного в том же объёме при тех же условиях) Приведенное давление – отношения давления газа к его критическому давлению (критическое давление соответствует давлению газа при его критической температуре) 4. Этапы поисково-разведочных работ. Геофизические и геохимические методы разведки. Поисково-разведочные работы проводятся в два этапа: поисковый(общая геологическая съемка) и разведочный(структурно-геологическая съемка). На первом этапе составляется геологическая карта местности На втором этапе бурятся специальные картировочные и структурные скважины. Далее выполняются камеральные работы: обработка и более детальное изучение материалов, собранных в эти периоды. К геофизическим методами относят: сейсморазведку(использование закономерностей распространения упругих волн в земной коре), электроразведку(основан на способности горных пород проводить электрический ток) и магниторазведку. С помощью геофизических методов выявляются структуры, в которых могут образовываться ловушки нефти и газа. Но в то же время не во всех выявленных структурах может быть наличие нефти и газа. Без бурения глубоких разведочных скважин выявить благоприятные структуры позволяют гео-гидро-химио-динамеческие методы: газовая (использование высокочувствительных газоанализаторов),бактериологический(метод поиска бактерий, которые проживают в областях залежей углеводородов),люминисцентно-битумологическая(метод основан на свойстве битумов светиться при облучении ультрафиолетовыми волнами), радиоактивная съёмки и гидрохимический метод. 5. Способы бурения нефтяных и газовых скважин. Буровые долота. Существует несколько способов бурения, но в промышленном применении часто используют механическое бурение. Оно подразделяется на ударное и вращательное. Ударный способ бурения применяется на небольшие глубины при бурении водных скважин, в угольной и горнорудной промышленности. Для бурения нефтяных и газовых скважин этот метод уже неприменяется. Вращательное бурение. Самый распространенный вид бурения НиГ скважин в настоящее время. При вращательном бурении разрушение горной породы происходит за счёт вращающегося долота. Под весом инструмента долото входит в породу и под действием крутящего момента разрушает породу. Крутящий момент на долото передается через ротор, устанавливаемый на устье скважины через колонну бурильных труб (роторное бурение). Если крутящий момент предается на долото от забойного двигателя (турбобура, электробура), то этот способ называют турбинным бурением. Буровые долота. Долото – это буровой инструмент для механического разрушения горных пород в процессе бурения скважины. При вращательном бурении используют лопастные и шарошечные долота. Применяют также алмазные долота Лопастные долота – это долота режуще-скалывающие, предназначены для разбуривания вязких и пластичных пород небольшой твёрдости (глины, глинистые сланцы…) и малой абразивности(твёрдости (исп. для описания характеристик шлифовального оборудования)). Чаще всего применяются в роторном бурении. Шарошечные долота – это долота режуще-истирающего действия с алмазными или твердосплавными породоразрушающими насадками. Чаще всего применяются трехшарошечные долота. Помимо всего, существую также специальные долота для отбора керна (колонковые долота) Долота режуще-истирающего действия — долота с алмазными и твердосплавными породоразрушающими вставками. Предназначены они для бурения в породах средней твердости, а также при чередовании высокопластичных маловязких пород с породами средней твердости и даже малоабразивными твердыми. 6. Забойные двигатели. Электробуры. Забойный двигатель – это погружная машина, преобразующая гидравлическую, пневматическую или электрическую энергию, подводимую с поверхности, в механическую работу долота при бурении скважин. К забойным двигателям относят турбобур и электробур. Электробур представляет собой электродвигатель в герметичном исполнении, электрический ток к которому подаётся по кабелю, находящемуся в внутри бурильных труб, с поверхности. С его помощью обеспечивается вращение долота на забое скважины. В корпусе электробура помещается трехфазный двигатель переменного тока. В процессе бурения колонна бурильных труб неподвижна и по ней подается буровой раствор на забой скважины. При бурении электробуром обеспечивается стабильность режима бурения, т.к. при этом частота вращения ротора не зависит от количества бурового раствора подаваемого на забой скважины. 7. Промывочные растворы и их основные параметры. Продувка скважин воздухом. Буровой раствор – сложная многокомпонентная дисперсная система жидкостей, применяемая для различных целей в ходе эксплуатации скважины. Параметры промывочной жидкости должны способствовать: – Созданию необходимого гидростатического давления в стволе скважины. – Препятствовать проявления пластовых давлений и давлений геологических деформаций – Удержание шлама во взвешенном состоянии – Предотвращение коррозии металлов – Должна готовится из недорогих материалов – Должна быть легко прокачиваемой через буровые насосы – Должна быть устойчива к действию минеральных вод – Не должна быть токсичным веществом и загрязнять окружающую среду – Должна обеспечивать надёжное закупоривание трещин и пор – Не должна ухудшать свойств коллектор при вскрытии продуктивного пласта. – Охлаждению долота, турбобура, электробура и бурильной колонны – Смазке трущихся деталей долота, турбобура – Передаче энергии турбобуру Промывочные жидкости классифицируются следующим образом: 1) затворенные на водной основе, характерные представители которых вода и глинистые растворы; 2) затворенные на неводной основе, к которым относятся углеводородные растворы (нефтяные); 3) аэрированные Возможные варианты для состава бурового раствора: техническая вода,глиняные растворы, углеводороды, эмульсии, аэрированные растворы 1)Плотность 600-950 кг/м^3 2)Водоотдача 3)Расход 4)Давление 5)Вязкость 6)Дисперсная среда и дисперсная фаза Сущность продувки скважин воздухом заключается в том, что для очистки забоя, выноса выбуренной породы на дневную поверхность, охлаждения долота вместо промывочной жидкости в скважину нагнетают газообразные агенты: сжатый воздух, естественный газ и выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Однако продувку скважин воздухом можно применять не в любых геологических условиях, что ограничивает возможность использования этого метода очистки забоя скважины. Наибольшие затруднения возникают при продувке скважины в процессе бурения в водоносных горизонтах со значительными водопритоками. 8. Режимы бурения. Под режимом бурения понимается определенное сочетание параметров, влияющих на показатели бурения. К числу таких параметров относятся: 1) осевая нагрузка на долото; 2) частота вращения долота; 3) массовый расход прокачиваемой промывочной жидкости; 4) качество промывочной жидкости (плотность, вязкость, водоотдача, статическое напряжение сдвига). Сочетание этих параметров, позволяющее получать наиболее высокие качественные и количественные показатели бурения при данной технической вооруженности буровой, называется рациональным (или оптимальным) режимом бурения Эффективность работы долота оценивается двумя параметрами: 1) механической скоростью бурения vmеx′ м/ч; 2) проходкой на долото h,м. При турбинном способе бурения изменение одного параметра режима бурения вызывает автоматическое изменение других. Нагрузка на долото зависит от твердости проходимости пород. При разбуривании твердых пород в целях повышения эффективности работы долота повышают нагрузку, а при бурении в мягких породах — снижают. В то же время частота вращения долота в первом случае уменьшается, а во втором — увеличивается, что и требуется для достижения хороших показателей его работы. При роторном бурении отсутствует ярко выраженная взаимосвязь параметров режима бурения и, следовательно, влияние их друг на друга, как при турбинном способе. Поэтому можно устанавливать любые комбинации параметров режима бурения, контролировать их. 9. Основные понятия о механизме разрушения горных пород и промывке скважин. Промывка скважин – циркуляция (непрерывная или периодическая) промывочного агента (газа, пены, воды, бурового раствора) при бурении с целью отчистки забоя скважины от выбуренной породы (шлама) и транспортирования её на поверхность или к шламосборникам, передачи энергии забойным двигателям, охлаждения и смазки породоразрущающего элемента. Существует прямая, общая, обратная, призабойная и комбинированная схема циркуляции. При промывке скважин возможны потери промывочного агента за счёт частичного или полного поглощения пластами. Внезапное нарушение процесса циркуляции бурового раствора может привести к возникновению аварийной ситуации. Механизм разрушения горных пород во многом определяется формой контактных граней инструмента и схемой расположения их в плане торца коронки, что значительно влияет на сохранение диаметра скважины и повышение стойкости инструмента. Механизм разрушения горной породы зависит от режима работы шарошечного долота, создаваемых контактных давлений, времени контакта и скорости деформирования породы, а также от физических свойств породы; он сводится к образованию и последующему сколу конуса под контактной площадкой при достижении напряжений, превышающих прочность породы. 10. Приемы очистки скважин от шлама горных пород. Шлам горной породы скапливающийся на забое, перетирается при вращении коронки, что требует дополнительных затрат мощности и тормозит вращение инструмента. Крутящийся момент вместе с удельным расходом алмазовувеличивается При геологоразведочном бурении очистка скважин проводится непрерывно в процессе бурения при помощи: * промывочных жидкостей * сжатого воздуха * пенных систем Наиболее распространенным способом очистки скважин, однако, до сих пор остается применение промывочных жидкостей (техническая вода, естественные или глинистые растворы, аэрированные жидкости, эмульсионные и полимерные растворы). 11. Типы скважин (классификация). Типовая конструкция скважины. Скважина - это цилиндрическая горная выработка, у которой длина ствола гораздо больше, чем ее диаметр. Какие еще признаки делают скважину скважиной? Мы знаем, что есть такие сооружения как колодцы, шахты. В эти сооружения человек может попасть. В скважину - нет. Таким образом, скважина – это горная выработка без доступа в нее человека. Верхняя часть скважины называется устье, нижняя – забой. Стенки скважины – это ствол скважины. Сначала бурят ствол большого диаметра глубиной порядка 30 метров. Спускают металлическую трубу диаметром 324 мм, которая называется направление, и цементируют пространство между стенками трубы и стенками горной породы. Направление нам необходимо для того, чтобы верхний слой почвы не размывался при дальнейшем бурении. Далее продолжают бурение ствола меньшим диаметром до глубины примерно 500-800 м. Снова спускают колонну труб диаметром 168 мм и также цементируют пространство между колонной труб и стенками породы по всей длине. Это у нас кондуктор. Далее бурение возобновляют и бурят скважину уже до целевой глубины. Снова спускают колонну труб диаметром 146 мм, которая называется эксплуатационной колонной. Пространство между стенками труб и горной породой опять же цементируется от забоя скважины и вплоть до устья. В зависимости от геологических условий нефтяного месторождения бурят различные типы скважин. Нефтяная скважина может быть пробурена как: - вертикальная; - наклонно-направленная; - горизонтальная; - многоствольная или многозабойная Вертикальная скважина – это скважина, у которой угол отклонения ствола от вертикали не превышает 5°. Если угол отклонения от вертикали больше 5°, то это уже наклонно-направленная скважина. |