Ответы экспертиза. 26. Задача обследования. 100

Скачать 3.5 Mb. Скачать 3.5 Mb.

|

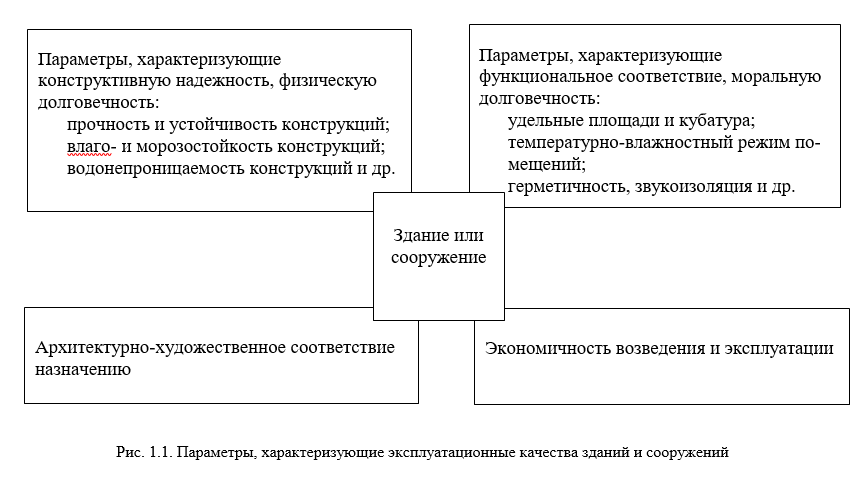

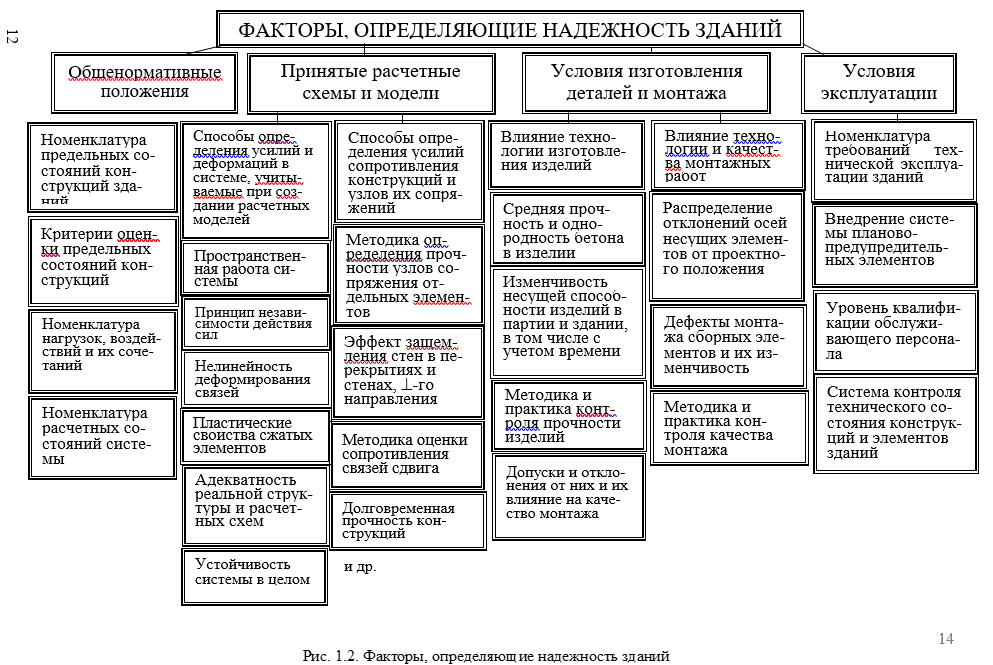

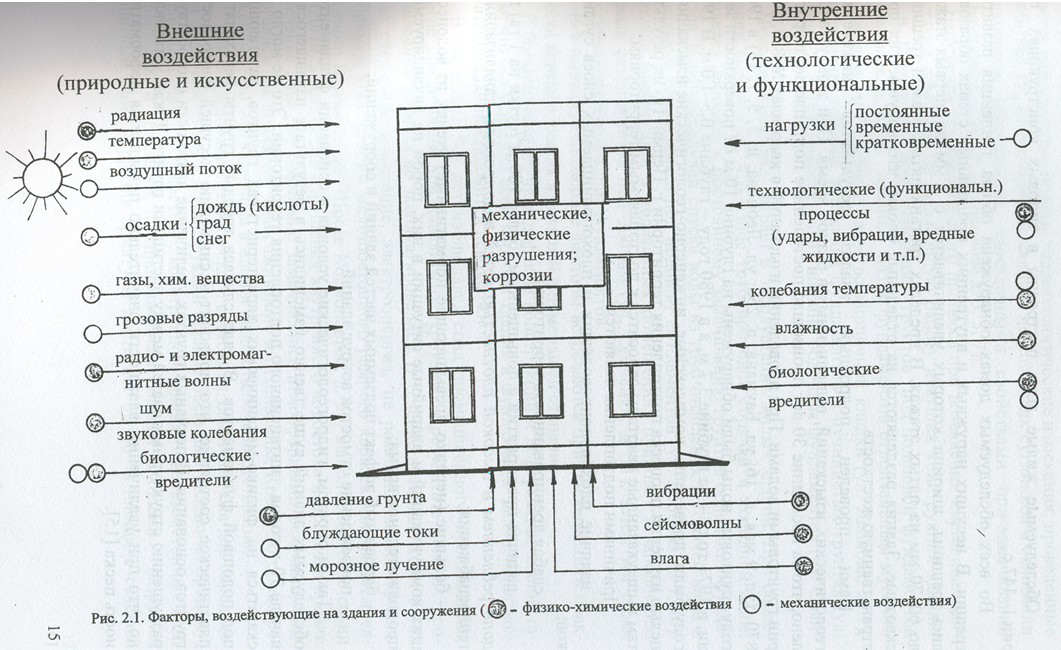

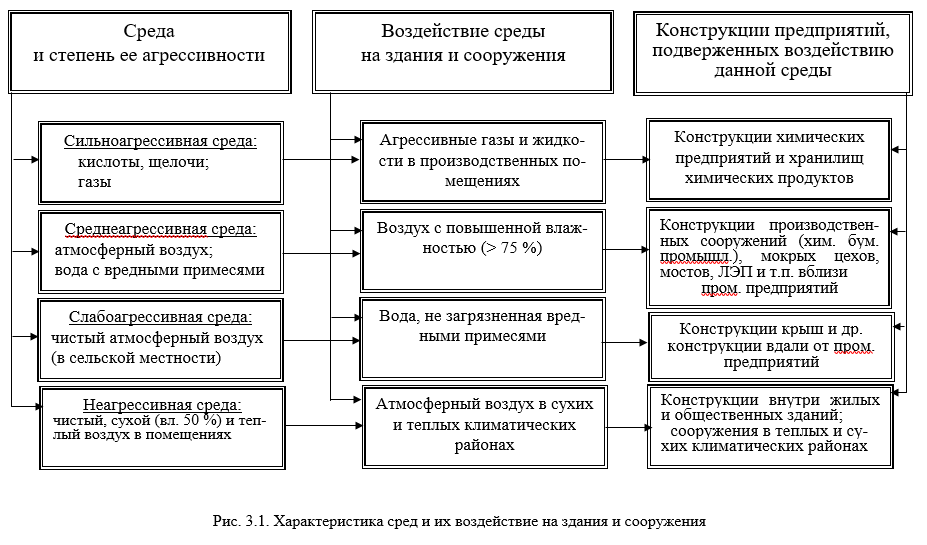

ОглавлениеОсновные определения 3 1.Параметры эксплуатационной пригодности зданий и сооружений. 9 2.Факторы, определяющие надежность зданий и сооружений 10 3.Факторы, воздействующие на здания и сооружения. 12 4.Виды агрессивных сред. 13 5.Коррозия бетона и арматуры в железобетонных конструкциях. 15 6.Причины образования высолов на поверхности строительных конструкций. 19 7.Биоповреждения в строительстве, процесс биоповреждений 21 8.Защита от биокоррозии строительных конструкций. 25 9.Биокоррозия железобетонных и каменных конструкций. 27 10.Биоповреждения деревянных конструкций. Защита деревянных конструкций от разрушений. 30 11.Биоповреждения стальных конструкций 35 12.Влияние нефтепродуктов на прочность бетона. 35 13.Влияние длительного срока возведения объекта или перерыва в его строительства без консервации. 37 14.Характерные уязвимые места и дефекты в наземных конструкциях. 39 15.Характерные уязвимые места и дефекты в подземных конструкциях. 40 16.Классификация дефектов и повреждений строительных конструкций зданий и сооружений. 41 17.Дефекты и повреждения железобетонных конструкций. 43 18.Дефекты и повреждения каменных конструкций. 53 19.Дефекты и повреждения деревянных конструкций. Влияние различных факторов на прочность древесины 78 20.Дефекты и повреждения стальных конструкций. Обследование сварных, заклепочных и болтовых соединений 86 21.Защита деревянных конструкций 90 22.Усиление каменных конструкций 92 23.Усиление железобетонных конструкций 94 24.Усиление деревянных конструкций 96 25.Общие положения и принципы подхода к обследованию технического состояния здания и сооружения. 97 26.Задача обследования. 100 27.Программа обследования. 101 28.Характеристика конструктивных решений зданий 103 29.Изучение инженерно-геологических условий площадки расположения объекта. Обследование технического состояния оснований и фундаментов. 104 30.Натурное обследование несущих и ограждающих конструкций зданий. 105 31.Анализ результатов обследования. 108 32.Накопленный износ зданий и сооружений. 109 33.Безопасность недвижимости 122 34.Приборы, применяемые при обследовании строительных конструкций зданий. 127 35.Нормативные документы, применяемые при обследовании зданий и сооружений. 129 36.Виды обследования технического состояния зданий на основании нормативных документов. Категории технического состояния зданий и сооружений. 130 37.Комплексное обследование зданий и сооружений. 133 38.Предварительное (визуальное) обследование зданий и сооружений. 135 39.Детальное (инструментальное) обследование зданий и сооружений. 136 40.Мониторинг технического состояния зданий и сооружений. 138 41.Основные понятия строительной экологии и экологической безопасности строительства 139 42.Экологическое сопровождение инвестиционно-строительного проекта. 140 43.Порядок и организация работ по проведению экологической экспертизы. 144 44.Государственная экологическая экспертиза. 148 Основные определения Собственник жилья – субъект, имеющий соответствующий документ на право владения жильем. Наниматель жилья – лицо, которому предоставлено жилье на условиях договора найма. Арендатор жилья – юридическое лицо, которому предоставлено жилье на условиях договора аренды. Договор – соглашение двух или более лиц (физических или юридических), направленное на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей. В договор обычно включаются условия, побуждающие к реальному выполнению установленных договором обязанностей сторон: меры имущественной ответственности (санкции) за неисполнение договора, возмещение убытков, уплата неустойки и т.д. Договор найма – соглашение, по которому наймодатель в пользование нанимателю и членам его семьи сдает пригодное для постоянного проживания жилое помещение, как правило, в виде отдельной квартиры, в пределах нормы жилой площади, либо сохраняет право проживания по договору найма нанимателя в жилом помещении независимо от его площади, а наниматель обязуется использовать это жилое помещение по назначению, своевременно вносить плату за пользование им и за коммунальные услуги. Договор аренды – соглашение, по которому арендодатель предоставляет арендатору и членам его семьи недвижимость в жилищной сфере, включая жилые помещения, без ограничения размеров, за договорную плату во временное владение либо пользование, а арендатор обязуется использовать ее в соответствии с договором и своевременно вносить арендную плату, включая плату за коммунальные услуги. Заказчик – предприятие (организация), которое располагает средствами для осуществления капитального строительства и заключает договор на производство проектно-изыскательных, строительно-монтажных работ с подрядной организацией (подрядчиком). Кондоминиум – объединение собственников в едином комплексе недвижимого имущества в жилищной сфере (домовладельцы), в границах которого каждому из них на праве частной или государственной, муниципальной собственности, иной форме собственности принадлежат в жилых домах жилые (квартиры, комнаты) и нежилые помещения, включая пристроенные, а также другое недвижимое имущество, непосредственно связанное с жилым домом и являющееся общей собственностью домовладельцев. Компенсации (субсидии) – средства, предоставляемые гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг, строительства жилья или его покупки. Сертификат – документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкции) стандартам или техническим условиям. Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания. Жилое здание – здание, предназначенное для проживания в нем людей. Жилая квартира – изолированная часть здания, предназначенная для проживания одной или нескольких семей. Секция жилого здания – часть здания, квартиры которой имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или через холл и которая отделена от других частей здания глухой стеной. Тамбур – небольшое помещение между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения. Терраса – огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу; размещается на земле или над нижерасположенным этажом. Холодная кладовая – кладовая площадью до 2 кв. м, размещаемая в неотапливаемом объеме квартиры. Чердак – пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. Эркер – выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию. Этаж мансардный – жилой этаж, размещаемый внутри чердачного пространства. Этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли. Этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения. Этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) и в средней части здания. Этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Герметики – эластичные материалы, применяемые для обеспечения непроницаемости стыков и соединений конструктивных элементов зданий. Сети инженерные – трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных пунктов, а также в зданиях. Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению водой потребителей в необходимых количествах и требуемого качества. Вентиляция – естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях, обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Газоснабжение – организованная подача и распределение газового топлива для нужд потребителя. Канализация – комплекс инженерных сооружений (трубопроводов, насосных станций) и оборудования (санитарных приборов, стояков и др.), обеспечивающих сбор и отведение сточных вод с территории домовладения. Отопление – искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определяемой условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей. Техническая эксплуатация зданий – использование здания по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению такого состояния конструкций здания и его оборудования, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации. Нормальная эксплуатация – эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими или бытовыми условиями. Содержание жилого дома – комплекс работ по созданию необходимых условий для проживания людей и обеспечения сохранности жилого дома (техническая эксплуатация, санитарное обслуживание, текущий и капитальный ремонт. Эксплуатационные показатели здания – совокупность технических, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик жилого здания, обусловливающих его качество. Эксплуатационные требования к жилому зданию (элементу) – установленные нормативными документами условия (требования) к жилому зданию (элементу), обеспечивающие его эффективную эксплуатацию. Техническое обслуживание здания – комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов, заданных параметров и режимов работы его конструктивных элементов и технических устройств. Физический износ здания – процесс постепенного или одномоментного ухудшения технических и связанных с ними эксплуатационных показателей зданий (элементов), вызываемый объективными причинами или внешними воздействиями. Функциональный (моральный) износ здания – постепенное отклонение основных эксплуатационных показателей, определяющих условия проживания, от показателей, формируемых с учетом данных технического прогресса в строительстве и эксплуатации жилья в соответствии с развивающимися потребностями населения. Внешний износ – изменение внешних по отношению к объекту оценки факторов: изменение ситуации на рынке, изменение финансовых и законодательных условий. Капитальный ремонт здания – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа (в том числе замена, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования), не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания. Текущий ремонт здания – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания эксплуатационных показателей. Реконструкция здания – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) в целях улучшения условий проживания, максимального устранения физического и морального износа. Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкция, основание (здание в целом) перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. Оценка технического состояния здания, соответствует его физическому износу в пределах 60–80 %. Снос здания – исключительная мера, связанная с градостроительными и другими объективными обстоятельствами (высокий физический и моральный износ, аварийное состояние и т.д.). Экономическая жизнь – это период времени, в течение которого улучшения недвижимости вносят вклад в стоимость собственности. Экономическая и физическая жизнь могут сильно отличаться: обычно физическая жизнь превосходит экономическую. Остаточная экономическая жизнь – это оцениваемый период, в течение которого улучшения будут продолжать вносить вклад в стоимость собственности. Действительный возраст (экономический возраст) – это количество лет, которые прошли с момента завершения строительства. Эффективный возраст – это возраст, показываемый состоянием и полезностью сооружения. Эффективный возраст может быть меньше действительного возраста сооружения, если последнее эксплуатировали на уровне выше среднего, или если оно имеет отличный дизайн, или если существует недостаток подобных зданий на рынке. Если здание не подвергалось соответствующей эксплуатации, то его эффективный возраст может быть больше, чем реальный. Физическая жизнь объекта – период времени до полного износа объекта, т.е. прекращения его функционирования, так как из-за потери прочностных качеств возможно разрушение объекта и гибель людей. Усиление конструкций – это мероприятия по повышению жесткостных характеристик конструкций. Долговечность – время, в течение которого сохраняются эксплуатационные качества сооружения на нормальном уровне с учетом перерывов на ремонт. Ремонтоспособность – способность конструкций объекта восстанавливать свои эксплуатационные качества после ремонта. Коррозия – процесс разрушения материалов под воздействием агрессивной среды. Разрушение всех материалов может быть химическим, электрохимическим, физическим и физико-химическим. Деформация здания – изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.) здания под влиянием различных нагрузок и воздействий. Аварийное состояние здания – состояние здания, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного проживания в нем людей. Авария – полное или частичное разрушение всего здания или отдельных его частей, отдельных несущих конструкций, вызывающих остановку производства или угрозу жизни людей. Дефект – отклонение качества, формы и фактических размеров элементов и конструкций от требований нормативных документов или проекта. Техническое состояние конструкций – совокупность свойств (прочность, устойчивость, жесткость, морозостойкость, и др.) конструкции, определяющая степень ее работоспособности. Состояние может быть работоспособное, ограниченно работоспособное и аварийное. Работоспособное состояние – техническое состояние конструкции, при котором она удовлетворяет требованиям эксплуатации и безопасности людей, однако имеет некоторые дефекты. Ограниченно работоспособное состояние – техническое состояние конструкции, имеющей дефекты и повреждения, при которых ее эксплуатация возможна при определенных ограничениях нагрузок и воздействий и при проведении специальных мероприятий по обеспечению контроля за ее состоянием. Неработоспособное состояние – техническое состояние конструкции, имеющей повреждения, ведущие к значительной потере несущей способности, нарушению правил техники безопасности и невозможности эксплуатации. Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния конструкций зданий и сооружений. Ремонт – комплекс технических мероприятий и работ, направленных на поддержание и восстановление работоспособного состояния зданий, и сооружений. Технический надзор – комплекс технических мероприятий, включающий в себя систематические осмотры и обследования строительных конструкций с целью своевременного выявления дефектов и повреждений, оценки степени их износа, определения необходимых объемов и видов ремонтных работ. Обследование конструкций – комплекс работ по сбору, обработке, расчету и анализу данных о техническом состоянии конструкций. Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации. Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СП, ГОСТ, ТУ, СН и т. д.). Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации. Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции. Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций. Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом. Параметры эксплуатационной пригодности зданий и сооружений. Каждое здание и сооружение характеризуется определенными эксплуатационными качествами: прочностью и устойчивостью конструкций, их теплозащитными свойствами, герметичностью, звукоизолирующей способностью и т.д. На рисунке 1.1 приведены обобщенные группы параметров, определяющих эксплуатационную пригодность зданий. Конкретный перечень параметров эксплуатационных качеств и их числовые значения устанавливаются в проекте при объемно-планировочном и конструктивном решении зданий, при выборе строительных материалов и конструкций с учетом назначения каждого здания или сооружения, района строительства и т.д. Установленные параметры эксплуатационных качеств достигаются в процессе возведения зданий и сооружений при выполнении решений, принятых в проекте, и требований нормативных документов. Построенные здания и сооружения под воздействием природных и функциональных факторов теряют свои эксплуатационные качества и разрушаются. При этом различают физический износ как потерю прочностных качеств и моральное старение как потерю технологического соответствия и стоимости в связи с научно-техническим прогрессом. Свойство здания сохранять заложенные в нем параметры в определенных пределах называют надежностью здания; она оценивается вероятностью сохранения требуемого параметра в заданных условиях эксплуатации в течение нормативного времени.  Факторы, определяющие надежность зданий и сооружений Надежность закладывается в процессе проектирования при расчетах на прочность, устойчивость, герметичность и т.д. При этом коэффициенты, связывающие свойства материалов с условиями работы конструкции, принимаются таковыми, что вероятность исправной работы конструкции приближается к 100 %. Надежность зданий в процессе технической эксплуатации восстанавливается путем своевременного возобновления защитных покрытий, замены или усиления ослабленных элементов и т.д. Надежность всей системы конструкций зависит от надежности составляющих ее элементов. Факторы, определяющие надежность здания, представлены на рис. 1.2.  Для обеспечения надежности, долговечности и пригодности зданий к дальнейшему использованию по назначению необходимо, чтобы они находились в исправном состоянии. Процессы, связанные с поддержанием зданий в исправности, называются технической эксплуатацией. Техническая эксплуатация зданий и сооружений состоит из следующих видов работ: ухода за конструкциями и инженерным оборудованием; контроля параметров эксплуатационной пригодности и повреждений конструкций; ремонта конструкций и инженерного оборудования, включающего в себя текущий и капитальный ремонты, и т.д. (рис. 1.3).  Факторы, воздействующие на здания и сооружения. Здания и сооружения подвергаются как внешним, так и внутренним воздействиям (рис. 2.1). Все воздействия подразделяются на физико-химические и механические. К физико-химическим воздействиям относятся радиация, температура, осадки (кислотные дожди, град, снег), газы, химические вещества, электромагнитные волны, биологические вредители, технологические процессы, влажность, а к механическим – воздушные потоки, нагрузки, блуждающие токи, морозное пучение, давление грунта и т.д. Из всех перечисленных выше факторов особо следует отметить влияние гидрогеологических изменений грунтов на долговечность зданий и сооружений.  Виды агрессивных сред. Нормируемые параметры производственной среды зданий промышленных предприятий в зависимости от их функционального назначения регламентируются ГОСТ 12.1.0005-88*, ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СНиП II-3-79*, СНиП 2.04.05-91* и отраслевыми инструктивно-нормативными документами. Степень агрессивности производственных сред на строительные конструкции зависит от характера среды (газовоздущная, жидкая, твердая), условий эксплуатации (внутри отапливаемого и неотапливаемого помещений или на открытом воздухе), группы газов (А, В, С или Д), температурно-влажностного режима помещений, вида и концентрации агрессивных реагентов, вида материалов и строительных конструкций. По степени воздействия вредных веществ на организм человека они разделяются на четыре класса: I - вещества чрезвычайно опасные (гесохлоропан, серная кислота, сулема, свинец и др.); II - вещества высокоопасные (окислы азота, хлористый ангидрид и др.); III - вещества умеренно-опасные (ацетофен, сероводород с углеродами и др.); IV - вещества малоопасные (уайт-спирит, бензин и др.). Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю и не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), регламентируемых санитарно-гигиеническими требованиями. Степень агрессивного воздействия эксплуатационных сред (газовых, жидких и твердых) на незащищенные строительные материалы и конструкции классифицируется согласно СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85). По степени воздействия они подразделяются на агрессивные, слабо-, средне- и сильно-агрессивные. По физическому состоянию агрессивные среды классифицируются на газовлажные, жидкие и твердые (рис. 3.1). Газовоздущные среды характеризуются относительной влажностью воздуха в пределах от 60 до 100 % и концентрацией газов в воздухе. Жидкие среды – это грунтовые воды, как правило, многокомпонентные, в них протекают различные процессы параллельно с процессами образования хлористых, сульфатных и магнезиальных солей кальция. Наиболее интенсивно развиваются процессы сульфатной коррозии и процессы образования кристаллогидратов. При этих процессах в поровой структуре цементного камня увеличивается объем новообразований в 2–5 раз и более вследствие присоединения воды. У бетона наблюдается шелушение поверхности, появляется сетка трещин, происходит фрагментация блоков из-за выпадения заполнителя. Процесс разрушения продвигается внутрь бетона постоянно по стадиям: уплотнение – упрочнение – разупрочнение – разрыхление. В зависимости от пористости бетона и минералогического состава цемента скорость этого процесса от 0,5–1,0 мм до 1,5 см в год. Процесс ускоряется климатическими воздействиями: замораживанием – оттаиванием – высушиванием. К особой категории жидких сред следует отнести техногенные воды: оборотные воды; воды замкнутого цикла. В этой группе вод содержатся кислоты, щелочи, растворители, масла. Как правило, очистка этих вод бывает неудовлетворительной. Твердые среды – сухие минерализованные грунты, содержащие CL, SO2–4, Mg2+, Na, K, удобрения, производственную пыль. Агрессивность твердых веществ определяется их растворимостью в воде 2 г/л и более и гигроскопичностью при влажности 60 % и менее. Применяется несколько методов выявления наличия и концентрации в воздухе вредных веществ, например, линейно-колористический метод окрашивания специальных порошков в индикаторных трубках, через которые просасывается исследуемый воздух; окраска находящегося в нем индикаторного порошка и длина окрашенного слоя пропорциональна концентрации исследуемого вещества и измеряются на шкале в мг/л. С помощью набора трубок с различными индикаторными порошками определяют наличие в воздухе сернистого ангидрида, ацетилена, окиси углерода, сероводорода, хлора, аммиака, окислов азота, бензина, бензола, толуола, ксилола, ацетона, углеводородов нефти. По указанному принципу устроен газоанализатор типа УГ-2. Кроме УГ-2 применяются фотоэлектрические, фотоколориметрические и ионизационные газоанализаторы. Определение концентрации метана и углекислого газа в воздухе производят на интерферометрах типа ШИ-3 и ШИ-6, основанных на принципе замера смещения интерференционной картины при прохождении луча света через камеры, содержащие чистый и загрязненный воздух. При обследованиях производственной среды следует выявить основные источники агрессивных выделений, определить вид, концентрацию, температуру, интенсивность и пределы распространения последних. Затем устанавливаются причины выделения вредностей и составляется перечень конструкций, подвергающихся воздействию данного реагента.  Коррозия бетона и арматуры в железобетонных конструкциях. Бетон является наиболее долговечным материалом. Однако из-за небрежной эксплуатации, некачественного выполнения и некоторых других причин он подвергается разрушению раньше того срока службы, на который рассчитаны изготовленные из него конструкции. Все процессы коррозии бетона можно классифицировать на три основных вида. К коррозии I вида можно отнести все процессы, протекающие в бетоне при взаимодействии его с внешней водной средой, в результате чего происходит выщелачивание растворимых частей цементного камня и соответствующее разрушение его структурных элементов. При интенсивном развитии в бетоне коррозии II вида ведущим является процесс взаимодействия агрессивных растворов с твердой фазой цементного камня при катионом обмене и разрушение основных структурных элементов цементного камня. К этому виду могут быть отнесены процессы коррозии бетона при действии растворов кислот, магнезиальных солей, солей аммония и др. К коррозии III вида относятся процессы коррозии бетона, в результате которых продукты реакции накапливаются и кристаллизуются в порах и капиллярах бетона. На определенной стадии этих процессов увеличение кристаллообразования способствует возникновению и росту напряжений и деформаций в ограждающих стенках, а затем и разрушению структуры. Деструктивные процессы могут вызываться не только непосредственно продуктами реакции, но и другими солями, поступающими извне в виде раствора и кристаллизующимися в бетоне. К этому виду коррозии могут быть отнесены процессы коррозии при действии сульфатов, связанные с накоплением и ростом кристаллов гидросульфоалюмината, гипса и др. Факторы, влияющие на развитие коррозии бетонных и железобетонных конструкций, делятся на две группы: связанные со свойствами внешней среды - атмосферных и грунтовых вод, производственной среды и т.п., и обусловленные свойствами материалов (цемента, заполнителей, воды и т.п.) конструкций. Воздействие коррозийных сред вызывает развитие физико-механических и физико-химических коррозийных процессов в бетоне, что приводит к изменению свойств бетона, перераспределению внутренних усилий в сечениях нагруженных элементов и изменению условий сохранности арматурной стали. Для большинства конструкций, соприкасающихся с воздухом, карбонизация является характерным процессом, который ослабляет защитные свойства бетона. Карбонизацию бетона может вызвать не только углекислый газ, имеющийся в воздухе, но и другие кислые газы, содержащиеся в промышленной атмосфере. В процессе карбонизации углекислый газ воздуха проникает в поры и капилляры бетона, растворяется в перовой жидкости и реагирует с гидроалюминатом окиси кальция, образуя слаборастворимый карбонат кальция. Карбонизация снижает щелочность содержащейся в бетоне влаги, что способствует снижению так называемого пассивирующего (защитного) действия щелочных сред и коррозии арматуры в бетоне. Для определения степени коррозионного разрушения бетона (степени карбонизации, состава новообразований, структурных нарушений бетона) используются физико-химические методы. Исследование химического состава новообразований, возникших в бетоне под действием агрессивной среды, производится с помощью дифференциально- термического и рентгено-структурного методов, выполняемых в лабораторных условиях на образцах, отобранных из эксплуатируемых конструкцийю. Изучение структурных изменений бетона производится с помощью ручной лупы, дающей небольшое увеличение. Такой осмотр позволяет изучить поверхность образца, выявить наличие крупных пор, трещин и других дефектов. С помощью микроскопического метода можно выявить взаимное расположение и характер сцепления цементного камня и зерен заполнителя; состояние контакта между бетоном и арматурой; форму, размер и количество пор; размер и направление трещин. Определение глубины карбонизации бетона производят по изменению величины водородного показателя рН. В случае если бетон сухой, смачивают поверхность скола чистой водой, которой должно быть столько, чтобы на поверхности бетона не образовалась видимая пленка влаги. Избыток воды удаляют чистой фильтровальной бумагой. Влажный и воздушно-сухой бетон увлажнения не требует. На скол бетона с помощью капельницы или пипетки наносят 0,1 %-ый раствор фенолфталеина в этиловом спирте. При изменении рН от 8,3 до 14 окраска индикатора изменяется от бесцветной до ярко-малиновой. Свежий излом образца бетона в карбонизированной зоне после нанесения на него раствора фенолфталеина имеет серый цвет, а в некарбонизированной зоне приобретает ярко-малиновую окраску. Примерно через минуту после нанесения индикатора измеряют линейкой с точностью до 0,5 мм расстояние от поверхности образца до границы ярко окрашенной зоны в направлении, нормальном к поверхности. Измеренная величина есть глубина карбонизации бетона. В бетонах с равномерной структурой пор граница ярко окрашенной зоны расположена обычно параллельно наружной поверхности. В бетонах с неравномерной структурой пор граница карбонизации может быть извилистой. В этом случае необходимо измерять максимальную и среднюю глубину карбонизации бетона. Существенную роль в обеспечении надежности и долговечности железобетонных конструкций играет состояние их стальной арматуры. В плотном неповрежденном бетоне на цементном вяжущем стальная арматура может находиться в полной сохранности на протяжении длительного срока эксплуатации конструкций при любых условиях влажности окружающей среды. Это объясняется тем, что наличие щелочной влаги (pH примерно равно 12,5) у поверхности металла способствует сохранению пассивного состояния стали. Коррозия стали в бетоне возникает в результате нарушения ее пассивности, которое может быть вызвано: 1) уменьшением щелочности окружающего арматуру электролита до pH ≤ 12 при карбонизации или коррозии бетона; 2) активирующим действием хлорид- и сульфат-ионов, которые проникают к поверхности арматуры через дефекты структуры и трещины бетона. Скорость протекания коррозийного процесса в случае нарушения пассивности зависит также от присутствия агрессивных веществ у поверхности арматуры. Трещины в бетоне облегчают поступление влаги, воздуха и агрессивных веществ из окружающей среды к поверхности арматуры, вследствие чего ее пассивное состояние в местах расположения трещин нарушается. Коррозия арматуры при первоначальном монолитном защитном слое вызывается многими причинами: высокой пористостью бетона, карбонизацией, влиянием блуждающих токов, агрессивными газами и др. Появляющиеся трещины, независимо от ширины их раскрытия, являются опасными и свидетельствуют об агрессивности среды, в которой бетон не выполняет своей защитной функции по отношению к арматуре, а также о незатухающем процессе коррозии. Причинами возможной коррозии арматуры в бетоне могут быть: 1) введение в бетон коррозионно-активных добавок (главным образом, хлоридов) или их диффузия из внешней среды; 2) уменьшение щелочности влаги в бетоне ниже критической (рН = 1,5…11,8) путем выщелачивания или нейтрализации кислыми газами Са(ОН)2; 3) механическое или коррозийное разрушение защитного слоя бетона; 4) образование трещин в бетоне. Различают два основных периода эксплуатации железобетонных конструкций: 1) инкубационный, соответствующий пассивному состоянию стали в бетоне; 2) период развития процесса коррозии арматуры, когда растрескивается и откалывается защитный слой. Наиболее надежная долговечность может быть достигнута только за счет обеспечения достаточной длительности первого – инкубационного – периода взаимодействия конструкции со средой. При оценке технического состояния арматуры и закладных деталей, пораженных коррозией, прежде всего необходимо установить вид коррозии и участки поражения. После определения вида коррозии необходимо установить источники воздействия и причины коррозии арматуры. Толщина продуктов коррозии определяется микрометром или с помощью приборов, которыми замеряют толщину немагнитных противокоррозионных покрытий на стали (например, ИТП-1, МТ-30Н и др.). Для арматуры периодического профиля следует отмечать остаточную выраженность рифов после зачистки. Выявление состояния арматуры элементов железобетонных конструкций производится путем удаления защитного слоя бетона с обнажением рабочей и монтажной арматуры. Обнажение арматуры производится в местах наибольшего ее ослабления коррозией, которые выявляются по отслоению защитного слоя бетона и образованию трещин и пятен ржавой окраски, расположенных вдоль стержней арматуры. Диаметр арматуры измеряется штангенциркулем или микрометром. В местах, где арматура подвергалась интенсивной коррозии, вызвавшей отпадание защитного слоя, производится тщательная зачистка ее от ржавчины до появления металлического блеска. Степень коррозии арматуры оценивается по следующим признакам: характеру коррозии, цвету, плотности продуктов коррозии, площади пораженной поверхности, площади поперечного сечения арматуры, глубине коррозионных поражений. При сплошной равномерной коррозии глубину коррозионных поражений определяют измерением толщины слоя ржавчины, при язвенной - измерением глубины отдельных язв. В первом случае острым ножом отделяют пленку ржавчины и толщин ее измеряют штангенциркулем. При этом принимается, что глубина коррозии равна либо половине толщины слоя ржавчины, либо половине разности проектного и действительного диаметров арматуры. При язвенной коррозии рекомендуется вырезать куски арматуры, ржавчину удалить травлением (погружая арматуру в 10 %-ный раствор соляной кислоты, содержащий 1 % ингибитора-уротропина) с последующей промывкой водой. Затем арматуру необходимо погрузить на 5 мин. в насыщенный раствор нитрата натрия, вынуть и протереть. Глубину язв измеряют индикатором с иглой, укрепленной на штативе. Глубину коррозии определяют по показанию стрелки индикатора как разность показания у края и дна коррозионной язвы. При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, рекомендуется в первую очередь обращать внимание на следующие элементы и узлы конструкций: опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вблизи которых расположены водоприемные воронки внутреннего водостока; верхние пояса ферм в узлах присоединения к ним аэрационных фонарей, стоек ветробойных щитов; верхние пояса подстропильных ферм, вдоль которых расположены ендовы кровель; опорные узлы ферм, находящиеся внутри кирпичных стен; верхние части колонн, находящиеся внутри кирпичных стен; низ и базы колонн, расположенные на уровне или ниже уровня пола, в особенности при мокрой уборке в помещении (гидросмыве); участки колонн многоэтажных зданий, проходящие через перекрытие, в особенности при мокрой уборке пыли в помещении; участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего водостока, у наружного остекления и торцов фонарей, у торцов здания Причины образования высолов на поверхности строительных конструкций. Конструкции зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации подвергаются воздействию переменной температуры, атмосферных осадков, газов и пыли различного состава. Образующиеся на поверхности высолы ухудшают эстетический вид сооружений и способствуют преждевременному разрушению материала конструкций, снижая долговечность зданий и сооружений. Исследованиями установлено, что высолы образуются вследствие кристаллизации растворимых соединений из состава цемента, бетона, штукатурного и кладочного растворов, кирпича и керамических блоков. Образованию высолов способствуют: – наличие растворимых веществ в исходных материалах (цементе, заполнителе, воде затворения, добавках – ускорителях твердения и противоморозных, кирпиче и керамических блоках); – присутствие воды в бетоне, штукатурном и кладочном растворах и/или дополнительное увлажнение конструкций водой (атмосферными осадками или проливами); – температурно-влажностные условия, обусловливающие медленное и длительное испарение влаги из материала конструкций; – пониженная и низкая температура воздуха, благоприятная для образования кристаллогидратов. Содержание щелочей в цементах составляет от 0,2 до 1,2 %, а иногда и до 2,5 %. Едкие щелочи попадают в цемент в составе сырьевых материалов, главным образом с глиной и нефелиновыми шламами. К минералам, содержащим щелочи, относятся гидрослюды и полевые шпаты. При высокой температуре обжига клинкера щелочи возгоняются и осаждаются на обжигаемых материалах, а частично уносятся с пылью. Осажденная в электрофильтрах пыль, содержащая щелочи, возвращается в технологический цикл. При затворении цемента водой свободные щелочи немедленно образуют растворы. Щелочи, связанные силикатами и алюминатами, входят в раствор по мере гидратации клинкера. При контакте с воздухом щелочи карбонизируются. Образуются высолы, состоящие из карбоната натрия и калия. Карбонаты щелочных металлов вступают в обменные реакции с гидроксидом кальция и в итоге могут способствовать карбонизации цементных материалов. Таким образом, количество щелочей в растворе зависит от общего содержания их в клинкере, а также от минерального состава клинкера и заполнителей. Уменьшение содержания щелочей в цементе является важнейшей предпосылкой предупреждения образования высолов на цементных материалах. Другим источником образования высолов является гидроксид кальция из состава гидратированного клинкера. Выходя на поверхность материала, гидроксид кальция реагирует с углекислым газом воздуха с образованием карбонатно-кальциевых высолов. Заполнители могут содержать некоторое количество растворимых щелочей. Заполнители, добытые в карьерах Центральной и Северо-Западной России, обычно содержат немного растворимых солей. В щебне и гравии допускается содержание галоидных соединений до 0,1 % по массе в пересчете на ион хлора, а в песке не более 0,15 %. Содержание растворимых солей в песке и крупном заполнителе, используемых для изготовления конструкций, на которых не допускается образование высолов, должно быть не более 0,01 % по массе. Наибольшее количество щелочей содержат добавки-электролиты – ускорители твердения и противоморозные добавки. Щелочи могут находиться также в пластифицирующих добавках, которые изготавливают из нерастворимых органических веществ путем сульфирования и последующей нейтрализации избытка кислотой. Для нейтрализации кислоты используют гидроксид или карбонат натрия. В результате такой обработки нерастворимые органические вещества приобретают способность растворяться в воде. Образующийся при нейтрализации серной кислоты сульфат натрия может в холодное время года выпадать в осадок из раствора добавок, а затем в концентрированном виде попадать в растворные и бетонные смеси. Содержание натрия в отдельных видах пластифицирующих добавок техническими условиями не нормируется. Высолы образуются при использовании добавки – ускорителя сульфата натрия, вводимой в количестве до 2 % от массы цемента, и противоморозных добавок нитрита натрия и формиата натрия, вводимых в количестве до 6 % от массы цемента. Таким образом, бетон на портландцементе имеет в своем составе большое количество растворимых соединений. При благоприятных условиях большая часть этих соединений может быть вынесена из бетона/раствора на поверхность конструкций. На кирпичной кладке высолы могут образовываться как за счет щелочей цемента и добавок, так и за счет солей, имеющихся в кирпиче. Содержание растворимых солей в кирпиче и керамических блоках, на которых не допускается образование высолов, не должно превышать 0,7 мг-экв на 100 г материала. Практика строительства показывает, что в большинстве случаев кирпич, находящийся в штабелях на открытом воздухе и подвергающийся воздействию атмосферных осадков, не имеет высолов на поверхности. Образование высолов на кирпичной кладке чаще всего связано с прониканием в кирпич растворимых соединений из состава кладочных растворов. При этом большое значение имеет сильно выраженная способность кирпича всасывать воду и переносить ее к испаряющей поверхности. Химические анализы высолов, собранных на различных объектах, показывают, что по химическому составу высолы могут быть подразделены на несколько типов, различающихся растворимостью: – карбонатно-кальциевые состоят преимущественно из карбоната кальция, образующегося при выносе на поверхность бетона (раствора) гидроксида кальция и его карбонизации углекислым газом воздуха; высолы практически нерастворимы в воде; – карбонатно-натриевые образуются при выносе на поверхность гидроксида натрия и карбонизации его углекислым газом воздуха; высолы растворяются в воде; – сульфатно-натриевые образуются при выносе на поверхность сульфата натрия и кристаллизации в виде кристаллогидрата сульфата натрия; высолы плохо растворяются холодной водой и хорошо растворимы в горячей воде. Приведенная классификация сделана в зависимости от преобладающего вида соли, содержащейся в высолах. В действительности высолы всегда имеют многокомпонентный состав. Кроме карбонатов и сульфатов, могут быть хлориды, нитраты и другие ионы. В высолах имеются соли кальция, соединения алюминия, кремния, магния, железа и ванадия. Нередко эти соединения образуют трудно растворимые высолы. Биоповреждения в строительстве, процесс биоповреждений Биокоррозия или биодеструкция – это тип коррозийного разрушения под влиянием живых организмов, которая представляет опасность для конструкций здания и здоровья людей. Процесс коррозии усиливают различные микроорганизмы, находящиеся в грунте и воде. К понятию биокоррозия относится микроорганизмы, грибы, растения, моллюски, ракообразные, насекомые, птицы и грызуны. Действию биокоррозии подвергаются подземные конструкции - трубопроводы, резервуары, сваи, метро и т.п., сооружения и трубопроводы нефтяной и газовой промышленности, различного рода металлоконструкции. Процесс биологической коррозии является отдельным видом разрушения, но чаще всего он сопровождается коррозией почвенной, атмосферной, морской и другими видами коррозии в водных растворах и неэлектролитах. Все микроорганизмы, участвующие в процессе коррозии, подразделяются на 2 вида, которые совместно существуют в природной среде: • аэробные микроорганизмы (существуют и размножаются только при наличии кислорода) К наиболее опасным аэробным микроорганизмам, находящимся в почве относятся железобактерии (принимают непосредственное участие в осаждении железа) и серобактерии (окисляют серу). • анаэробные микроорганизмы (нормально существуют без наличия кислорода) Анаэробные микроорганизмы могут вырабатывать углеводороды, сероводород, угольную кислоту и множество других химических соединений. Они могут разрушать защитные покрытия, воздействовать на ход анодной и катодной реакции, менять характеристики грунта. Классификация биоповреждений по среде обитания микроорганизмов: - в водных средах; - в почве; - в космосе; - в грунте; - в органических средах (продукты нефтепереработки и т.п.); - в воздушной среде (наземной). По биологическим факторам различают повреждения от: - микроорганизмов: бактерий, простейших, лишайников, грибов; - макроорганизмов: хордовые и беспозвоночные животные, растения. Классификация процессов биологических повреждений: - химическое разрушение материалов; - прямое разрушение микроорганизмами; - коррозионное электрохимическое разрушение; - комплексное воздействие (одновременное влияние микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности и переменных климатических условий). По тому, как протекает процесс биокоррозии, его можно разделить на: • биохимическое; • физическое; • физико-биохимическое разрушение. Следует отметить, что опасность и интенсивность биологических разрушений и загрязнений различных зданий и сооружений неуклонно возрастает в большей степени для городов, в пределах которых находятся крупные промышленные предприятия. Она усугубляется пренебрежением экологическими нормами при строительстве зданий и сооружений, невыполнением норм при их эксплуатации, а также средой, в которой эксплуатируются здания и сооружения. |