нейрофизиология 1. 4. Заполните таблицу Материальные основы нейрофизиологии

Скачать 77.17 Kb. Скачать 77.17 Kb.

|

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Нейрофизиология Группа Лх19П191 Студент Е.В.Коробова МОСКВА 2021 Практическое занятие 1 по теме № 1 4. Заполните таблицу «Материальные основы нейрофизиологии»

10. Заполните таблицу

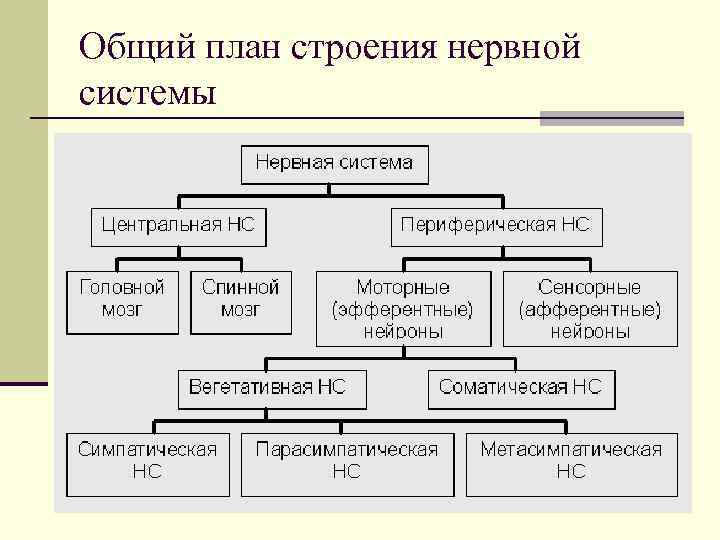

Практическое занятие 2 по теме № 4 Задание № 4. Общий план строения нервной системы и ее физиологическое значение.  Нервная система включает: -центральную нервную систему (головной и спинной мозг); -периферическую нервную систему; -соматическую нервную систему (произвольную); -вегетативную нервную систему (непроизвольную); -симпатическую систему (возбуждающую тело и мобилизующую его энергию); -парасимпатическую систему (расслабляющую тело и сохраняющую его энергию). Нервная система состоит из клеток – нейронов, которые контактируют друг с другом при помощи отростков – дендритов и аксонов. Так образуется разветвленный комплекс, наподобие компьютера, который передает команды головного мозга (центральная нервная система) мышцам скелета (периферическая нервная система) и автоматически регулирует работу непроизвольных мышц (вегетативная автономная нервная система). Головной мозг - часть центральной нервной системы, находящейся внутри черепа, состоит из ряда органов: большого мозга, мозжечка, ствола и продолговатого мозга. Спинной мозг образует распределительную сеть центральной нервной системы. Он находится внутри позвоночного столба, и от него отходят все нервы, образующие периферическую нервную систему. Вегетативная нервная система регулирует внутреннюю деятельность организма, ее работа не зависит от нашей воли. Она выполняет свои функции через две системы, координирующие работу разных органов, - симпатическую и парасимпатическую. Периферические нервы представляют собой пучки, или группы волокон, передающих нервные импульсы. Различают восходящие импульсы, если передают ощущения от всего тела в центральную нервную систему, и нисходящие, или двигательные, если доводят команды нервных центров до всех участков организма. Каждое полушарие головного мозга управляет противоположной частью тела, потому что нервные пути перекрещиваются при прохождении чрез продолговатый мозг. Так, у левшей «доминирует» правое полушарие, что позволяет им писать и более точно выполнять движения левой рукой. У взрослого человека общая длина нервов, расходящихся по всему телу, составляет 75 км. Электросигналы проходят через них со скоростью, превышающей 400 км/ч. Общие принципы организации нервной системы Принцип иерархичности заключается в том, что низшие отдела нервной системы подчиняются высшим. Высшее проявление принципа иерархичности – это кортиколизация. Так, в коре больших полушарий имеются клетки, которые отвечают за все функции. Высшие нервные центры обеспечивают регуляцию психических функций. Принцип иерархичности проявляется в общей закономерности расположения нейронов в ЦНС: в спинном мозге находятся ядра в каждом его отделе, в продолговатом мозге сосредоточены только крупные ядра, в гипоталамусе присутствует много мелких ядер. Таким образом, чем сложнее функции выполняет та или иная структура нервной системы, тем в большей степени упорядоченности располагаются нервные клетки. Таким образом, данный принцип: Расширяют возможности целостного организма, то есть становится возможным тонкая, дифференцированная регуляция функций. Повышает коррекцию результатов деятельности многих органов, и анализаторов. Принцип целостности заключается в координированной работе нервной системы, подразумевает функционирование всех звеньев ЦНС. Принцип системности. Реакции организма протекают не изолированно, а всегда объединяются в систему. Любая функциональная система всегда формируется и функционирует для достижения организмом конкретных приспособительных результатов (главный системообразующий фактор - конечный результат действия). Принцип пластичности. Данный принцип заключается в способности организма к компенсаторным и замещающим процессам. Функциональные системы организма обладают широкими возможностями обеспечить достижение организмом конкретных приспособительных результатов. На принципах иерархичности, целостности, системности и пластичности строится работа нервной системы: осуществляются безусловные рефлексы реализуются условные рефлексы. Они же лежат в основе представлений, понятий, мыслей, а также присущей лишь человеку способности к обобщениям в словесной форме явлений и закономерностей мира. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации Для выполнения действий человеку необходима информация о расположении предметов, их давлении на руку, о положении самих рук и тела в пространстве. Все эти сведения собирают специализированные на приеме информации нервные клетки (нейроны). Полученную информацию они кодируют нервными импульсами и передают её другим нейронам для дальнейшей переработки. Объединение клеток, непосредственно получающих информацию, с нейронами, занятыми её последующей переработкой, образует сенсорную или чувствительную систему. Существуют нейроны, которые специализируются на создании команд для производства движений, удержания нужных предметов, положении туловища и т.д. Готовые команды поступают к определенным мышцам: движение происходит благодаря сокращению одних и расслаблению других мышц, их совместную деятельность координируют специальные нервные центры. Совокупность нейронов, которые подготавливают команды для мышц и нервных клеток, управляющие мышцами, образуют моторную или двигательную систему. Существует несколько видов систем: моторная, сенсорная и мотивационная. Они взаимодействуют друг с другом. Сенсорные системы активируют мотивационную, а она побуждает моторную систему создавать соответствующие команды. При этом происходят изменения в вегетативной нервной системе, которая выполняет регуляцию деятельности внутренних органов и которая должна быть согласована с моторной деятельностью. Все системы сотрудничают при даже простых видах деятельности. Эти системы образованы большим количеством нейронов, которые объединены друг с другом строгим порядком. Положение отдельных нейронов определяется генетическим кодом и в основном устанавливается еще до рождения, то есть спецификация нейронов происходит во внутриутробный период. Черепно-мозговые нервы, их функции 1. Обонятельный нерв (I пара черепных нервов) Это чувствительный или сенсорный нерв, отвечающий за передачу обонятельных стимулов от носа к мозгу. Связан с обонятельной луковицей. Это самый короткий черепно-мозговой нерв. 2. Зрительный нерв (II пара черепных нервов) Эта пара черепных нервов отвечает за передачу визуальных стимулов от глаз к мозгу. Зрительный нерв образован аксонами ганглиозных клеток сетчатки, которые несут информацию от фоторецепторов к мозгу, где затем она будет обработана. Связан с промежуточным мозгом. 3. Глазодвигательный нерв (III пара черепных нервов) Эта пара нервов относится к двигательным нервам. Отвечает за движение глазного яблока и размер зрачков (реакцию зрачков за свет). Связан со средним мозгом. 4. Блоковый нерв (IV пара черепных нервов) Это нерв с двигательными и соматическими функциями, связанными с верхней косой мышцей, благодаря чему глазное яблоко может поворачиваться. Ядра блокового нерва также связаны со средним мозгом, как и в случае глазодвигательного нерва. 5. Тройничный нерв (V пара черепных нервов) Тройничный нерв считается смешанным (чувствительный, сенсорный и двигательный) и является самым крупным среди черепных нервов. Его функцией является передача чувствительной информации тканей лица и слизистых оболочек, регулирование жевательных мышц и другие. 6. Отводящий нерв (VI пара черепных нервов) Это пара двигательных черепно-мозговых нервов, отвечающая за передачу двигательных стимулов латеральной прямой мышце, обеспечивая, таким образом, отведение глазного яблока. 7. Лицевой нерв (VII пара черепных нервов) Эта пара черепно-мозговых нервов также считается смешанной, поскольку состоит из нескольких нервных волокон, выполняющих различные функции, например, передача команд к лицевым мышцам, что делает возможным создание выражений лица и отправку сигналов слюнным и слёзным железам. Кроме того, лицевой нерв собирает вкусовую информацию с помощью языка. 8. Преддверно-улитковый нерв (VIII пара черепных нервов) Это чувствительный черепной нерв. Его также называют слуховым или вестибулярным нервом. Он отвечает за равновесие, зрительную ориентацию в пространстве и передачу слуховых импульсов. 9. Языкоглоточный нерв (IX пара черепных нервов) Связан с языком и глоткой. Собирает чувствительную информацию языка и вкусовых рецепторов глотки. Передаёт команды слюнной железе и различным шейным мышцам. 10. Блуждающий нерв (X пара черепных нервов) Этот смешанный нерв также называют лёгочно-желудочным. Берёт начало в луковице продолговатого мозга и иннервирует мышцы глотки, пищевода, гортани, трахеи, бронхов, сердца, желудка и печени. Как и предыдущий нерв, влияет на глотание, а также отвечает за отправку и передачу сигналов в автономную нервную систему, участвуя в регулировании нашей активности и контроле уровня стресса. Кроме того, может напрямую отправлять сигналы нашей симпатической системе, а та, в свою очередь, внутренним органам. 11. Добавочный нерв (XI пара черепных нервов) Этот черепно-мозговой нерв также называют спинным нервом. Это двигательный нерв, отвечающий за сгибание шеи и повороты головы, поскольку иннервирует кивательныую мышцу, обеспечивая, таким образом, наклоны головы в сторону и поворот шеи. Спинной добавочный нерв также делает возможным откидывание головы назад. Т.е. эта пара нервов отвечает за движение головы и плеч. 12. Подъязычный нерв (XII пара черепных нервов) Этот двигательный нерв, также, как блуждающий и языкоглоточный нерв, отвечает за движение языка и глотание. Функции мозговых структур Головной мозг человека занимает всю полость мозгового отдела черепа. Кости черепа защищают головной мозг от внешних механических повреждений. От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов. оболочки головного мозга Снаружи головной мозг покрыт тремя оболочками: сосудистой (мягкой), паутинной и твердой. Это те же оболочки, которые защищают спинной мозг. Оболочки спинного мозга переходят в оболочки головного мозга. Все оболочки снаружи выстланы однослойным плоским эпителием. Мягкая сосудистая оболочка состоит из двух пластинок, между которыми располагаются мозговые артерии и вены. Эта оболочка сращена с тканью мозга, она принимает участие в образовании сосудистых сплетений желудочков головного мозга, продуцирующих спинномозговую жидкость (ликвор). Паутинная оболочка имеет вид тонкой паутины, образованной соединительной тканью, содержит большое количество фибробластов. От паутинной оболочки отходят множественные нитевидные ветвящиеся тяжи, которые вплетаются в мягкую мозговую оболочку, а с другой стороны — выросты, соединяющиеся с твердой оболочкой. Пространство между паутинной и мягкой сосудистой оболочкой называется субарахноидальным (подпаутинным) пространством. Оно заполнено ликвором. Функция паутинной оболочки — поддержание биохимического состава и регуляция давления ликвора (способствует оттоку ликвора в сосуды твердой оболочки). Твердая оболочка выстилает внутреннюю поверхность черепа. С надкостницей твердая оболочка срастается неравномерно, местами образуя эпидуральное пространство, заполненное жировой тканью. Наиболее плотное срастание наблюдается в районе черепных швов, нервных каналов и основания черепа. Содержит большое количество кровеносных сосудов. В отличие от мягкой, твердая оболочка обладает болевой чувствительностью. Строение головного мозга В отличие от спинного мозга серое вещество головного мозга находится на периферии, образуя кору больших полушарий и несколько подкорковых ядер (скоплений нервных клеток). Белое вещество находится в центральной части головного мозга. В головном мозге различают пять отделов: продолговатый мозг; задний (мост и мозжечок); средний мозг; промежуточный мозг; конечный мозг (большие полушария). Ствол мозга Состав: продолговатый мозг; мост; средний мозг; Функции ствола мозга: рефлекторная: поведенческие рефлексы; проводниковая: восходящие и нисходящие нервные пути ЦНС; ассоциативная: обеспечивает взаимодействие спинного мозга, ствола и больших полушарий головного мозга. Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга. В отличие от спинного мозга он не имеет метамерного, повторяемого строения, серое вещество в нем расположено не в центре, а в периферических ядрах. В продолговатом мозге находятся перекресты нисходящих и восходящих путей, ретикулярная формация. Функции продолговатого мозга: участвует в реализации вегетативных (слюноотделение), соматических, вкусовых, слуховых, вестибулярных рефлексов; обеспечивает выполнение сложных рефлексов, требующих последовательного включения разных мышечных групп, например при глотании и дыхании; дыхательный и сосудодвигательный центр; центр потоотделения; рецепторное восприятие сигналов внутренней среды; центр регуляции сердечной деятельности; координация движений, позные рефлексы. Варолиев Мост Мост лежит выше продолговатого мозга. Это утолщенный валик с поперечно расположенными волокнами, которые образуют его белое вещество. Между волокнами расположены скопления серого вещества, которое образует ядра моста. Продолжаясь до мозжечка, нервные волокна образуют его средние ножки. Функции Варолиева моста: передача информации из спинного мозга в отделы головного мозга; сознательный контроль за движениями тела; восприятие положения тела в пространстве; чувствительность языковых сосочков, кожи лица, слизистой носа, конъюнктив глаз; мимика; акт принятия пищи. Мозжечок лежит на задней поверхности моста и продолговатого мозга в задней черепной ямке. Состоит из двух полушарий и червя, который соединяет полушария между собой. Белое вещество мозжечка покрыто корой из серого вещества. Поверхность мозжечка испещрена бороздами. Нервные ядра лежат внутри полушарий мозжечка, масса которых в основном представлена белым веществом. Функции мозжечка: координация движений; поддержание мышечного тонуса. Средний мозг соединяет задний мозг с промежуточным. На крыше среднего мозга находится четверохолмие: 2 зрительных холмика — центры ориентировочных рефлексов на зрительные раздражители; 2 слуховых холмика — центры ориентировочных рефлексов на звуковые раздражители. Функции: сенсорная функция: проведение зрительной и слуховой информации; ориентировочные рефлексы; проводниковая функция: через него проходят все восходящие пути к вышележащим таламусу, большим полушариям и мозжечку. Нисходящие пути идут через средний мозг к продолговатому и спинному мозгу; двигательная функция: например движение глазных яблок. Промежуточный мозг Состав: гипоталамус, таламус, метаталамус, эпиталамус. Метаталамус — подкорковый центр зрения и слуха. Эпиталамус — надбугорная область промежуточного мозга. К эпиталамусу относится эпифиз (шишковидная железа). Это эндокринная железа, функционально связанная с гипофизом и надпочечниками. Функции эпифиза: развитие половых признаков (особенно в детском и пубертатном возрасте); регуляция гормональной функции надпочечников (управление выведением калия и натрия из организма); регуляция сна (синтез гормона мелатонина). Таламус (зрительный бугор) В таламусе можно выделить четыре основных ядра серого вещества: ядро, перераспределяющее зрительную информацию; ядро, перераспределяющее слуховую информацию; ядро, перераспределяющее тактильную информацию; ядро, перераспределяющее чувство равновесия и баланса. После того как информация о каком-либо ощущении поступила в ядро таламуса, там происходит ее первичная обработка, то есть впервые осознается температура, зрительный образ и т. д. Функции таламуса: первичная обработка зрительных, слуховых и вкусовых сигналов; запоминание; двигательные реакции: сосание, жевание, глотание, смех; центр организации и реализации инстинктов, влечений, эмоций. Повреждение таламуса может привести к амнезии, вызвать тремор (непроизвольную дрожь конечностей в состоянии покоя). С таламусом связано редкое заболевание, называемое фатальная семейная бессонница. Гипоталамус Особенности нейронов гипоталамуса: чувствительны к составу омывающей их крови; отсутствует гематоэнцефалический барьер между нейронами и кровью; способны к нейросекреции пептидов, нейромедиаторов и др. Функции гипоталамуса: является главным подкорковым центром регуляции вегетативных функций организма; способен воздействовать на вегетативные функции организма с помощью гормонов и нервных импульсов; в гипоталамусе располагаются центры гомеостаза, теплорегуляции, голода и насыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости; является также центром регуляции цикла бодрствование — сон. При этом задний гипоталамус активизирует бодрствование; передний — сон. Повреждение заднего гипоталамуса может вызвать так называемый летаргический сон; регулирует деятельность гипофиза; в гипоталамусе и гипофизе образуются нейрорегуляторные пептиды — энкефалины и эндорфины, обладающие морфиноподобным действием и способствующие снижению стресса. Гипофиз - нижний придаток мозга, расположенный в нижней части гипоталамуса. Гипофиз является одной из важнейших эндокринных желез; в функциональном отношении он тесно связан с гипоталамусом. В гипофизе различают переднюю долю (аденогипофиз), заднюю долю (нейрогипофиз). Функции гипофиза: рост; обмен веществ; репродуктивная функция. Конечный мозг составляет 80 % всей массы головного мозга и покрывает сверху все остальные отделы. Конечный мозг состоит из двух полушарий. Полушария мозга разделены продольной щелью, в углублении которой содержится мозолистое тело, которое их соединяет. Состав полушарий: серое вещество образует кору полушарий и подкорковые ядра; белое вещество образует проводящие нервные пути. Левое полушарие головного мозга управляет правой половиной тела, а правое — левой. Два полушария дополняют друг друга. Общая поверхность коры головного мозга увеличивается за счет многочисленных борозд, которые делят всю поверхность полушария на доли. Три главные борозды — центральная, боковая и теменно-затылочная — делят каждое полушарие на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную. Кора головного мозга функционально состоит из трех зон: сенсорная зона получает сигналы от рецепторов и передает в ассоциативную зону; моторная зона — управление двигательными актами, адекватными полученной информации; ассоциативная зона связывает поступающую сенсорную информацию с хранящейся в памяти; сравнивает информацию, получаемую от разных рецепторов. Сенсорные сигналы интерпретируются и передаются в связанную с ней двигательную зону. АССОЦИАТИВНЫЕ ЗОНЫ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ У человека ассоциативная зона занимает около 75 % коры головного мозга. Ассоциативная зона получает и перерабатывает информацию из сенсорной зоны и инициирует целенаправленное осмысленное поведение. Лобная доля: произвольные движения; речь (речедвигательный центр — зона Брока); регуляция сложных форм поведения; мышление. Теменная доля: восприятие и анализ кожно-мышечных раздражений; пространственная ориентация; регуляция целенаправленных движений. Височная доля: восприятие слуховых, вкусовых, обонятельных ощущений; восприятие речи (центр Вернике); память. Островок (закрытая долька) (расположен в глубине латеральной борозды): восприятие вкуса. Затылочная доля: восприятие и переработкой зрительной информации. Гиппокамп – проводит анализ сигналов посредством интеллектуальной интуиции Таким образом, ассоциативные зоны участвуют в процессах мышления, запоминания и обучения. 6. Заполнить таблицу «Особенности строения и функционирования анатомических компонентов головного и спинного мозга» Особенности строения и функционирования анатомических компонентов головного и спинного мозга

7. Заполнить таблицу «Функции черепно-мозговых нервов» Функции черепно-мозговых нервов

|